Гипергликемия. Первая помощь

Гипергликемия, иначе повышенное содержание сахара в крови, это состояние, возникающее у больных сахарным диабетом 1-го или 2-го типов. Из-за недостаточного количества инсулина, который в норме вырабатывается определенными клетками поджелудочной железы, может наступить голодание клеток организма. Это связано с плохим усвоением глюкозы. В результате этого происходит неполное окисление жирных кислот, вырабатываются и накапливаются кетоновые тела (ацетон). Поэтому нарушается естественный обмен веществ в организме, что оказывает негативное действие на сердечно-сосудистую и нервную систему. Условно гипергликемию делят на 3 степени выраженности: легкую, средней степени выраженности и тяжелую. При легкой степени уровень сахара в крови не более 10 ммоль/л, при средней – от 10 до 16 ммоль/л, при тяжелой – более 16 ммоль/л. Гипергликемия может привести к диабетическому ацидозу, что очень опасно для человека, если вовремя не оказать первую помощь. Поэтому необходимо знать признаки гипергликемии как самому больному, так и его близким, чтобы вовремя оказать помощь.

ПРИЧИНЫ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

• пропуск очередной дозы сахароснижающего средства либо инъекции инсулина,

• нарушение назначенной диеты (сладости, переедание),

• снижение необходимого уровня физической нагрузки,

• некоторые инфекционные заболевания,

• прием некоторых лекарств,

ПРИЗНАКИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

• запах ацетона изо рта;

• повышенное содержание сахара в крови.

Предкоматозное состояние характеризуется постоянной тошнотой, появлением рвоты, при общей слабости ухудшается зрение и сознание. Дыхание становится более частым, а изо рта – сильный резкий запах ацетона, руки и ноги становятся холодными.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

В первую очередь нужно замерить сахар в крови. При показателе, превышающем 14 ммоль/л, больным, у которых сахарный диабет 1-го типа или 2-го, но принимающие инсулин, нужно ввести инсулин короткого действия не более 2 единиц и обеспечить обильное питье. Замерять уровень сахара нужно через каждые 2-3 часа и вводить инсулин по 2 единицы до полного восстановления показателей. Если сахар в крови не падает, то к больному нужно вызвать скорую помощь.

Новости партнеров

Полезная информация, организации инвалидов, знакомства

2021-09-16 11:06:42

Витамины и микроэлементы против covid-19

Исследование некоторых витаминов и минеральных веществ позволяют предположить их важную роль в снижении тяжести инфекции SARS-CoV-2

Источник

Первая неотложная помощь при гипергликемии

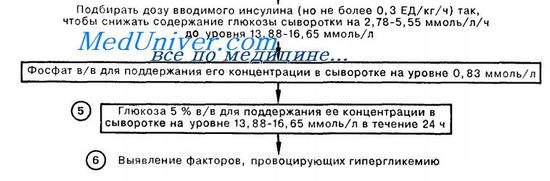

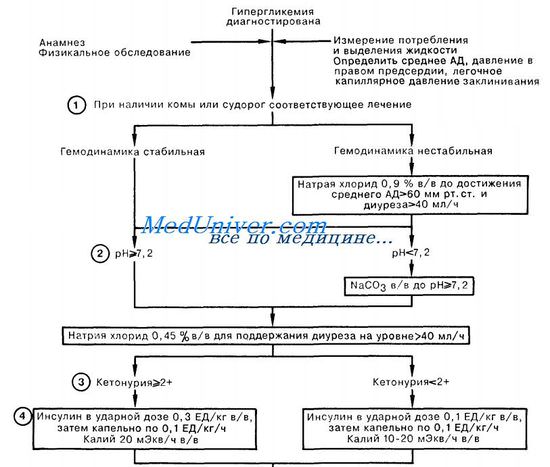

1. Признаки расстройства функции ЦНС при гипергликемии появляются, когда осмоляльность сыворотки превышает 340 мОсмоль/л; при осмоляльноси ниже указанного уровня следует искать другое объяснение имеющейся симптоматике (например, инфекции ЦНС). Гиповолемия обычно сопровождается гипергликемией и может привести к гипотензии и гипоперфузии тканей, для коррекции которых следует немедленно начать в/в введение изотонического раствора хлорида натрия для того, чтобы поднять среднее артериальное давление (САД) выше 60 мм рт. ст. и мочеотделение выше 40 мл/ч. Следует помнить, что нарушения гемодинамики могут иметь и другую причину; так, например, гипергликемия иногда встречается при остром инфаркте миокарда. Восстановив адекватный уровень перфузии, в дальнейшем вводят 0,45% раствор хлорида натрия в количестве, необходимом для поддержания диуреза более 40 мл/ч. В начальный период восстановления ОЦК следует также следить за кислотно-щелочным балансом.

2. Причиной метаболического ацидоза может быть повышенный уровень кетокислот при диабетическом кетоацидозе (ДКА); при этом рН обычно 7,30. При рН меньше 7,2 следует ввести 60 мЭкв NaHC03 в 1 л 0,45% раствора хлорида натрия со скоростью 200—500 мл/ч до достижения рН > 7,20 (во избежание избыточного защелачивания); снижение уровня калия сыворотки (Кс) по мере повышения рН может Потребовать коррекции введением препаратов калия. Уровень Кс менее 4,0 ммоль/л до начала коррекции ацидоза предвещает возможное развитие глубокой гипокалиемии; в этой ситуации следует отложить введение гидрокарбоната, либо при угрожающем жизни ацидозе вводить его одновременно с калием.

3. Значительная кетонурия указывает на ДКА. После струйного в/в введения 10 ЕД инсулина в 100 мл изотонического раствора следует ввести инсулин в/в насыщающей дозе (0,3 ЕД/кг). После этого начинают постоянную инфузию инсулина со скоростью 0,1 ЕД/кг/ч; затем подбирают темп введения, необходимый для снижения уровня глюкозы в сыворотке до значений приблизительно 14 ммоль/л в течение 6—12 ч. Не следует вводить инсулин более 0,3 ЕД/кг/ч; резистентность к инсулину является показанием к консультации у эндокринолога, так как, возможно, требуются альтернативные методы лечения, например введение сома-тостатина. Отсутствие или умеренное содержание кетокислот в моче встречается при НКГ либо при начале или усилении гипералиментации больного. В последней ситуации потребность в инсулине ниже и нагрузочную дозу следует снизить до 0,1 ЕД/кг.

4. Калий следует добавлять к вводимым в/в растворам после того, как уровень мочеотделения превысит 30 мл/ч, а Кс в сыворотке станет менее 5,0 ммоль/л. Если в начале коррекции гипергликемии Кс был в границах нормы, в ходе лечения дефицит К составит 3—10 ммоль/кг. При ДКА инфузию КС1 начинают со скоростью 20 ммоль/ч, тогда как при НКГ дефицит менее выражен и КС1 вводят по 10— 20 ммоль/ч; ориентиром должно быть поддержание уровня Кс между 4,0 и 5,0 ммоль/л. Инфузию калия продолжают до момента, когда состояние больного позволит компенсировать потребность в калии приемом внутрь калийсо-держащих препаратов. После 1—2-часовой ин-сулинотерапии начинают введение фосфата калия в дозе 1 мг/кг/ч до стабилизации уровня фосфата сыворотки на уровне 2,5—40 мг/л (0,85—1,33 ммоль/л).

5. Снижение глюкозы крови до 14— 16,7 ммоль/л служит показанием к в/в инфузии 5% глюкозы для стабилизации сахара на этом уровне с целью профилактики отека мозга. Одновременно уменьшают инфузию инсулина до 3—5 ЕД/ч и поддерживают его инфузию до прекращения кетонемии и нормализации рН.

6. Следует помнить о предрасполагающих факторах, которые могли спровоцировать гипергликемию, например, локальный инфекционный процесс, инфаркт миокарда, сепсис или инсульт. Поиск этих причин гипергликемии следует начинать немедленно после коррекции уровня глюкозы крови, так как для лечения, например, септического шока, важное значение имеет своевременное начало антибиотикотерапии.

Источник

Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи, МГМСУ им. Н.А. Семашко

К омы являются острыми осложнениями сахарного диабета (СД) и часто приводят к летальным исходам. Это прямой результат изменений содержания глюкозы в крови в виде гипергликемии или гипогликемии и сопутствующими метаболическими нарушениями. Если не произвести коррекцию, то гипергликемия может привести к диабетическому кетоацидозу (ДКА) или некетоновой гиперосмолярной коме. Они характеризуются разными степенями инсулиновой недостаточности, избыточной продукцией контринсулиновых гормонов и обезвоживанием. В некоторых случаях признаки диабетического кетоацидоза и гиперосмолярной комы могут развиваться одновременно.

Гипогликемия связана с нарушением равновесия между лекарственным средством, применяемым в лечении диабета (инсулин или таблетированные сахороснижающие средства), и приемом пищи или физической нагрузкой. Резкое падение концентрации глюкозы приводит к потере сознания, так как нормальное функционирование головного мозга почти полностью зависит от глюкозы. У больных сахарным диабетом могут развиться следующие коматозные состояния, непосредственно связанные и специфически обусловленные основным заболеванием, – кетоацидотическая, гиперосмолярная и гипогликемическая.

Быстрота и своевременность оказания помощи больным в коматозном состоянии во многом определяют прогноз. Поэтому с этих позиций правильное ведение пациентов на догоспитальном этапе представляется наиболее важным.

Гипогликемическая кома занимает третье место (5,4%) в структуре ком на догоспитальном этапе, а диабетическая (3%) – пятое (данные ННПОСМП).

Диабетическая кетоацидотическая кома

Диабетическая кетоацидотическая кома (ДКА) – грозное осложнение сахарного диабета, характеризующееся метаболическим ацидозом (рН меньше 7,35 или концентрация бикарбоната меньше 15 ммоль/л), увеличением анионной разницы, гипергликемией выше 14 ммоль/л, кетонемией. Чаще развивается при СД 1 типа. Частота от 5 до 20 случаев на 1000 больных в год (2/100). Смертность 5–15%, для больных старше 60 лет – 20%. От кетоацидотической комы погибает более 16% пациентов с СД 1 типа. Причина развития ДКА – абсолютный или резко выраженный относительный дефицит инсулина вследствие неадекватной инсулиновой терапии или повышения потребности в инсулине.

- Недостаточная доза инсулина или пропуск инъекции инсулина (или приема таблетированных сахароснижающих средств).

- Самовольная отмена сахароснижающей терапии.

- Нарушение техники введения инсулина.

- Присоединение других заболеваний (инфекции, травма, операции, беременность, инфаркт миокарда, инсульт, стресс и др.).

- Нарушения в диете (слишком большое количество углеводов).

- Физическая нагрузка при высокой гликемии.

- Злоупотребление алкоголем.

- Недостаточное проведение самоконтроля обмена веществ.

- Прием некоторых лекарственных препаратов (кортикостероиды, оральные контрацептивы, тиреоидные гормоны, кальцитонин, салуретики, этакриновая кислота, ацетазоламид, b -блокаторы, дилтиазем, адреналин, добутамин, диазоксид, никотиновая кислота, изониазид, аспарагиназа, циклофосфамид, дифенин, морфин, лития карбонат и др.).

Часто этиология ДКА остается неизвестной. Следует помнить, что до 25% случаев ДКА отмечается у пациентов с вновь выявленным сахарным диабетом.

Клиническая картина и классификация

Различают три стадии диабетического кетоацидоза (табл. 1):

1. Умеренный кетоацидоз.

2. Прекома, или декомпенсированный кетоацидоз.

Осложнения кетоацидотической комы – тромбозы глубоких вен, легочная эмболия, артериальные тромбозы (инфаркт миокарда, инфаркт мозга, некрозы), аспирационная пневмония, отек мозга, отек легких, инфекции, редко – ЖКК и ишемический колит, эрозивный гастрит, поздняя гипогликемия. Отмечается тяжелая дыхательная недостаточность, олигурия и почечная недостаточность. Осложнения терапии – отек мозга и легких, гипогликемия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипофосфатемия.

1. Особенность ДКА – постепенное развитие, обычно на протяжении нескольких суток.

2. Наличие симптомов кетоацидоза (запах ацетона в выдыхаемом воздухе, дыхание Куссмауля, тошнота, рвота, анорексия, боли в животе).

3. Наличие симптомов дегидратации (снижение тургора тканей, тонуса глазных яблок, мышечного тонуса, сухожильных рефлексов, температуры тела и АД).

Следует помнить, что при СД 2 типа всегда надо искать интеркуррентное заболевание, как причину декомпенсации СД.

Перечень вопросов, обязательных при диагностике ДКА на догоспитальном этапе:

– страдает ли пациент сахарным диабетом?

– была ли ДКА в анамнезе?

– получает ли пациент сахароснижающую терапию, какую, последний прием препарата?

– когда был последний прием пищи или неадекватный прием пищи или ее пропуск?

– была ли слишком тяжелая физическая нагрузка или прием алкоголя?

– какие недавно перенесенные заболевания предшествовали коме (инфекционные заболевания)?

– Была ли полиурия, полидипсия и слабость?

Возможные ошибки терапии и диагностики на догоспитальном этапе:

1. Инсулинотерапия на догоспитальном этапе без возможности определения уровня гликемии и ее контроля.

2. Акцент в лечении на интенсивную инсулинотерапию при отсутствии эффективной регидратации.

3. Введение недостаточного объема жидкостей.

4. Введение гипотонических растворов, особенно в начале лечения. Это может привести к отеку головного мозга и к внутрисосудистому гемолизу.

5. Применение форсированного диуреза вместо регидратации. Применение диуретиков одновременно с введением жидкостей только замедлит восстановление водного баланса, а при гиперосмолярной коме назначение мочегонных средств категорически противопаказано.

6. Начало терапии с введения бикарбоната натрия может привести к смерти больного. Доказано, что адекватная инсулинотерапия в большинстве случаев помогает устранить ацидоз. Коррекция ацидоза бикарбонатом натрия сопряжена с исключительно большим риском осложнений. Введение щелочей усиливает гипокалиемию, нарушает диссоциацию оксигемоглобина; углекислота, образующаяся при введении бикарбоната, усиливает внутриклеточный ацидоз (хотя рН крови при этом может повышаться); парадоксальный ацидоз наблюдается и в спинномозговой жидкости, что может способствовать отеку мозга; не исключено развитие «рикошетного» алкалоза. Быстрое введение бикарбоната натрия (струйное) может вызвать смерть в результате быстрого развития гипокалиемии.

7. Введение раствора бикарбоната натрия без дополнительного введения препаратов калия, что обусловливает резко выраженную гипокалиемию, которая и становится причиной смерти больных.

8. Отмена или неназначение инсулина при ДКА больному, который не в состоянии принимать пищу.

9. Подкожное введение инсулина больным в диабетической коме, у которых всасывание инсулина нарушено вследствие нарушения микроциркуляции.

10. Внутривенно струйное введение инсулина. Период полураспада инсулина при внутривенном введении составляет 3–5 мин, и лишь первые 15–20 мин концентрация его в крови поддерживается на достаточном уровне, и поэтому такой путь введения неэффективен.

11. 3–4–х–кратное назначение инсулина короткого действия (ИКД) подкожно (на начальных этапах ДКА, когда состояние средней тяжести и нет потери сознания, возможно назначение инсулина подкожно). Эффективная продолжительность действия ИКД составляет 4–5 ч, особенно в условиях кетоацидоза. Поэтому ИКД надо назначать не менее 5–6 раз в сутки без ночного перерыва.

12. Применение для борьбы с коллапсом симпатотонических препаратов. Они, во–первых, являются контринсулиновыми гормонами и, во–вторых, у больных диабетом их стимулирующее влияние на секрецию глюкагона выражено значительно сильнее, чем у здоровых лиц.

13. Неправильная диагностика ДКА. При ДКА нередко встречается так называемый «диабетический псевдоперитонит», который симулирует симптомы «острого живота» – напряжение и болезненность брюшной стенки, уменьшение или исчезновение перистальтических шумов, иногда повышение сывороточной амилазы. Одновременное обнаружение лейкоцитоза может навести на ошибочный диагноз и больной попадает в инфекционное («кишечная инфекция») или хирургическое («острый живот») отделения. Во всех случаях «острого живота» или диспепсических явлений у больного сахарным диабетом необходимо определение гликемии и ке тонурии.

14. Неизмерение гликемии любому больному, находящемуся в бессознательном состоянии, нередко приводит к постановке ошибочных диагнозов – «нарушение мозгового кровообращения», «кома неясной этиологии», в то время как у пациента имеется острая диабетическая декомпенсация обмена веществ.

Терапия на догоспитальном этапе представлена в таблице 2.

Гиперосмолярная кетоацидотическая кома

Гиперосмолярная кетоацидотическая кома характеризуется выраженной дегидратацией, значительной гипергликемией (часто выше 33 ммоль/л), гиперосмолярностью (более 340 мосм/л), гипернатриемией выше 150 ммоль/л, отличающееся отсутствием кетоацидоза (максимальная кетонурия (+)). Чаще развивается у пожилых больных СД 2 типа. Встречается в 10 раз реже, чем ДКА. Характеризуется более высокой летальностью (15–60%). Причина развития гиперосмолярной комы – относительный дефицит инсулина и факторы, сопровождающиеся дегидратацией.

Гиперосмолярная кетоацидотическая кома характеризуется выраженной дегидратацией, значительной гипергликемией (часто выше 33 ммоль/л), гиперосмолярностью (более 340 мосм/л), гипернатриемией выше 150 ммоль/л, отличающееся отсутствием кетоацидоза (максимальная кетонурия (+)). Чаще развивается у пожилых больных СД 2 типа. Встречается в 10 раз реже, чем ДКА. Характеризуется более высокой летальностью (15–60%). Причина развития гиперосмолярной комы – относительный дефицит инсулина и факторы, сопровождающиеся дегидратацией.

- недостаточная доза инсулина или пропуск иньекции инсулина (или приема таблетированных сахароснижающих средств);

- самовольная отмена сахароснижающей терапии;

- нарушение техники введения инсулина;

- присоединение других заболеваний (инфекции, острый панкреатит, травма, операции, беременность, инфаркт миокарда, инсульт, стресс и др.);

- нарушения в диете (слишком большое количество углеводов);

- прием некоторых лекарственных препаратов (диуретики, кортикостероиды, b -блокаторы и др.);

- охлаждение;

- невозможность утолить жажду;

- ожоги;

- рвота или диарея;

- гемодиализ или перитонеальный диализ.

Следует помнить, что одна треть пациентов с гиперосмолярной комой не имеет предшествующего диагноза сахарного диабета.

Нарастающая в течение нескольких дней или недель сильная жажда, полиурия, выраженная дегидратация, артериальная гипотония, тахикардия, фокальные или генерализованные судороги. Если при ДКА расстройства функции ЦНС и периферической нервной системы протекают по типу постепенного угасания сознания и угнетения сухожильных рефлексов, то гиперосмолярная кома сопровождается разнообразными психическими и неврологическими нарушениями. Кроме сопорозного состояния, также нередко отмечаемого при гиперосмолярной коме, психические нарушения часто протекают по типу делирия, острого галлюцинаторного психоза, катотонического синдрома. Неврологические нарушения проявляются очаговой неврологической симптоматикой (афазией, гемипарезом, тетрапарезом, полиморфными сенсорными нарушениями, патологическими сухожильными рефлексами и т. д.).

1. Развивается более медленно (в течение 5–14 дней), чем ДКА.

Более выраженная дегидратация (снижение тургора тканей, тонуса глазных яблок, мышечного тонуса, сухожильных рефлексов, температуры тела и АД).

2. Часто полиморфная неврологическая симптоматика, исчезающая при купировании гиперосмолярной комы.

3. Отсутствие кетоацидоза (запаха ацетона в выдыхаемом воздухе, отсутствие дыхания Куссмауля, тошноты, рвоты, анорексии, болей в животе).

4. Отсутствие или невыраженная кетонурия.

5. Раньше возникает анурия и азотемия.

6. Пожилой и старческий возраст.

Среди возможных ошибок в терапии и диагностике выделяются:

1. Введение гипотонических растворов на догоспитальном этапе.

2. Длительное введение гипотонических растворов.

3. Гиперосмолярный синдром нередко ошибочно расценивается, как реактивный психоз, цереброваскулярный пароксизм или другое острое психическое или неврологическое заболевание.

Терапия рассмотрена в таблице 3.

Гипогликемическая кома развивается вследствие резкого снижения уровня глюкозы в крови (ниже 3–3,5 ммоль/л) и выраженного энергетического дефицита в головном мозге.

Гипогликемическая кома развивается вследствие резкого снижения уровня глюкозы в крови (ниже 3–3,5 ммоль/л) и выраженного энергетического дефицита в головном мозге.

– пропуск или неадекватный прием пищи

– повышенная физическая нагрузка

– избыточный прием алкоголя

– прием лекарственных средств ( b -блокаторы, салицилаты, сульфаниламиды, фенилбутазон, анаболические стероиды, препараты кальция, тетрациклин, литий карбонат, пиридоксин, ингибиторы MAO, клофибрат).

Симптомы гипогликемии делятся на ранние (холодный пот, особенно на лбу, бледность кожи, сильный приступообразный голод, дрожь в руках, раздражительность, слабость, головная боль, головокружение, онемение губ), промежуточные (неадекватное поведение, агрессивность, сердцебиение, плохая координация движений, двоение в глазах, спутанность сознания) и поздние (потеря сознания, судороги).

1. Внезапное развитие, обычно на протяжении нескольких минут, реже часов.

2. Наличие характерных симптомов гипогликемии.

3. Гликемия ниже 3–3,5 ммоль/л.

Следует помнить, что отсутствие симптомов не исключает гипогликемии и у пациентов с сахарным диабетом симптомы гипогликемии могут быть при нормальной концентрации глюкозы в крови.

Стандартные вопросы врача на догоспитальном этапе:

– страдает ли пациент сахарным диабетом, его продолжительность;

– получает ли сахароснижающую терапию (какую, последний прием препарата);

– неадекватный прием пищи или ее пропуск, последний прием пищи;

– любые эпизоды гипогликемии в прошлом;

– слишком тяжелая физическая нагрузка;

– прием чрезмерного количества алкоголя.

Следует помнить – самой частой причиной потери сознания при сахарном диабете 1 типа является тяжелая гипогликемия.

После выведения больного из гипогликемической комы рекомендуется применять средства, улучшающие микроциркуляцию и метаболизм в клетках головного мозга в течение 3–6 недель. Повторные гипогликемии могут привести к поражению головного мозга.

Возможные ошибки диагностики и терапии:

1. Попытка ввести углевод–содержащие продукты (сахар и т.п.) в ротовую полость пациенту без сознания. Это часто приводит к аспирации и к асфиксии.

2. Применение для купирования гипогликемии непригодных для этого продуктов (хлеб, шоколад и т.п.). Эти продукты не обладают достаточным сахароповышающим действием или повышают сахар крови, но слишком медленно.

3. Неправильная диагностика гипогликемии. Часть симптомов гипогликемии может имитировать эпилептический припадок, инсульт, «вегетативный криз» и др. У больного, получающего сахароснижающую терапию, практически при любом неясном пароксизмальном состоянии целесообразно экстренно определить сахар крови. При отсутствии возможности определения уровня гликемии или относительно медленном выполнении этого анализа экспресс–лабораториями (30–40 мин), при обоснованном подозрении на гипогликемию ее купирование следует начинать сразу же, еще до получения ответа лаборатории.

4. Часто не учитывают опасность рецидива после выведения из тяжелой гипогликемии. При передозировке препаратов инсулина продленного действия и препаратов сульфонилмочевины гипогликемия может повториться и поэтому больной требует интенсивного наблюдения, контроля уровня гликемии и при необходимости ее коррекции в течение нескольких суток.

Терапия гипогликемической комы представлена в таблице 4. Дифференциально–диагностические критерии коматозных состояний при СД представлены в таблице 5.

У пациентов, находящихся в коматозном состоянии неизвестного генеза, всегда необходимо исследовать гликемию. Если достоверно известно, что у пациента сахарный диабет и в то же время трудно дифференцировать гипо– или гипергликемический генез коматозного состояния, рекомендуется внутривенно струйное введение глюкозы в дозе 20–40–60 мл 40% раствора в целях дифференциальной диагностики и оказания экстренной помощи при гипогликемической коме. В случае гипогликемии это значительно улучшит симптоматику и таким образом позволит дифференцировать эти два состояния. В случае гипергликемической комы такое количество глюкозы на состоянии пациента практически не скажется.

У пациентов, находящихся в коматозном состоянии неизвестного генеза, всегда необходимо исследовать гликемию. Если достоверно известно, что у пациента сахарный диабет и в то же время трудно дифференцировать гипо– или гипергликемический генез коматозного состояния, рекомендуется внутривенно струйное введение глюкозы в дозе 20–40–60 мл 40% раствора в целях дифференциальной диагностики и оказания экстренной помощи при гипогликемической коме. В случае гипогликемии это значительно улучшит симптоматику и таким образом позволит дифференцировать эти два состояния. В случае гипергликемической комы такое количество глюкозы на состоянии пациента практически не скажется.

Во всех случаях, когда невозможно измерение гликемии немедленно эмпирически надо ввести высококонцентрированную глюкозу. Эстренно некупированная гипогликемия может быть смертельна.

Базисными препаратами для пациентов в коме при отсутствии возможности уточнения диагноза и скорой госпитализации считаются тиамин 100 мг в/в, глюкоза 40% 60 мл и налоксон 0,4–2 мг в/в. Эта комбинация эффективна и безопасна во многих случаях.

Источник