Первая медицинская помощь при отравлении уксусной эссенцией

Исходя из патогенеза данного отравления уксусной кислотой ( эссенцией ), узловыми моментами данного заболевания, помимо болевого шока и неспецифической симпатоадреналовой реакции, является гемолиз эритроцитов и последующее образование кристаллов солянокислого гема-тина в кислой почечной среде. Эти патологические процессы можно прервать. Быстрое струйное внутривенное введение гипертонических растворов глюкозы (10—20%) позволяет остановить гемолиз и даже вернуть к жизни часть разбухших, но еще не разрушенных эритроцитов, а внутривенное введение 4% р-ра бикарбоната натрия, до получения стойкой щелочной реакции мочи, позволяет купировать образование кристаллов солянокислого гематина.

Неотложная помощь ( первая помощь ) при отравлении уксусной кислотой.

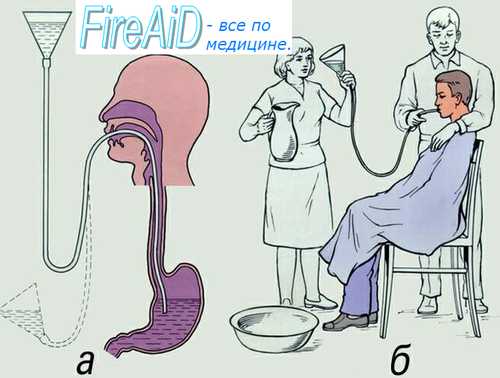

Догоспитальный этап лечения при отравлении уксусной кислотой. Тщательное, многократное прополаскивание водой ротовой полости без заглатывания воды, затем промывание желудка через зонд холодной водой (8—10 литров) до чистых промывных вод. Наличие в промывных водах примеси крови не является противопоказанием для дальнейшего промывания. В первые часы после отравления УЭ обычно не бывает химического повреждения крупных сосудов желудка и, соответственно, отсутствуют серьезные кровотечения, требующие экстренного оперативного вмешательства. При отравлениях прижигающими жидкостями не рекомендуется промывание желудка «ресторанным» способом, когда сам пострадавший, или оказывающий ему помощь вызывает пальцами раздражение корня языка.

Недопустимо для нейтрализации уксусной эссенции промывание желудка содой, т. к. это может вызвать острое расширепие желудка!

Оптимальными препаратами для нейтрализации уксусной кислоты ( эссенции )является жженая магнезия или альмагель (Е. А. Лужников, Л. Г. Костомарова, 1989).

Перед промыванием проводится обезболивание препаратами группы анальгетиков (вплоть до наркотических типа промедола или омнопона) в общепринятых дозах в зависимости от состояния больного, а зонд перед введением смазывается вазелиновым маслом. При отсутствии медикаментов или до прибытия бригады скорой помощи можно рекомендовать пострадавшему кубики льда, несколько глотков подсолнечного масла.

Госпитальный этап лечения при отравлении уксусной кислотой. В условиях стационара промывание желудка проводится только в том случае, если эта процедура не была выполнена на догоспитальном этапе.

1. Для купирования болевого синдрома используются наркотики, глюкозо — новокаиновая смесь (500 мл 5% глюкозы + 50 мл 2% новокаина), нейролептаналгезия.

2. Патогенетическое лечение гемолиза начинается с в/в струйного введения гипертонического раствора глюкозы (10—20%) в количестве 400—500 мл с соответствующим количеством инсулина.

Примечание. Данный вид лечения эффективен только в первые несколько часов после отравления, пока имеются набухшие эритроциты.

3. Для предупреждения образования кристаллов солянокислого гематина с первоначального этапа лечения начинается в/в введение 4% р-ра соды до изменения реакции мочи на нейтральную, а затем и щелочную. Чтобы добиться такого эффекта, иногда требуется ввести до 1,5 и более литров соды. В последующем, примерно 1—2 суток, следует таким же образом поддерживать нейтральную реакцию мочи.

Примечание. Проведение данного метода лечения возможно при сохраненной экскреторной функции почек.

4. Лечение экзотоксического шока проводится по правилам, изложенным в тему ШОКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ, и складывается из инфузионной терапии физраствором, глюкозой различной концентрации, полиглюкином, реополиглюкином и другими препаратами, что способствует повышению коллоидно-осмотического внутрисосудистого давления и препятствует экс-травазации жидкости. Количество вводимой жидкости при тяжелом отравлении может колебаться от 3—5 до 10 л/24 часа. Контроль инфузионной терапии осуществляется по общепринятым методикам измерением ЦВД и почасового диуреза.

5. Выраженную гипотонию и повышенную проницаемость клеточных мембран ликвидируют введением глюкокортикоидов (преднизолон до 30 мг/кг/24 часа).

6. Выведение свободного Нb достигается методом форсированного диуреза.

7. Лечение токсической коагулопатии проводится ангикоагулянтами прямого действия (гепарин) в дозах, зависящих от стадии ДВС-синдрома (лабораторный контроль: свертываемость, коа-гулограмма, тромбоэластограмма и др., инструментальный контроль — фиброгастроскопия).

8. Профилактика ОПН осуществляется стимуляцией диуреза путем введения эуфиллина, папаверина, использования методики форсированного диуреза.

9. Проведение гемодиализа на ранних сроках отравления не показано, так как свободный гемоглобин, находящийся в плазме крови, сразу производит механическую закупорку полупроницаемых мембран, используемых в аппаратах «искусственная почка». Прове-‘ дение гемодиализа осуществляется в более поздние сроки отравления при наличии ОПН и нарастании уровня мочевины, креа-тинина и К+ плазмы до критических величин (см. тему ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ И ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ).

10. При ожоговой инфекции применяются антибиотики широкого спектра действия.

11. При ожоге верхних дыхательных путей и признаках ОДН показана трахеостомия.

В заключение данного раздела необходимо еще раз подчеркнуть следующие положения:

1. При отравлении уксусной кислотой ( эссенцией ) не допустимо промывание желудка содой!

2. В/в быстрое введение гипертонического раствора глюкозы в первые часы заболевания способствует купированию гемолиза.

3. Предупреждение образования кристаллов солянокислого гематина достигается в/в введением 4% раствора соды до появления стойкой щелочной реакции мочи.

Источник

14.3.5. Отравления уксусной кислотой (эссенцией)

Отравления уксусной кислотой (эссенцией) занимают первое место среди бытовых отравлений прижигающими ядами. Это связано с легкой доступностью данного вещества (УЭ свободно продается и имеется практически в каждой семье). Данная кислота, в силу своего химического строения, обладает выраженным растворяющим действием на липиды и резорбтивным эффектом. Растворение межклеточных липидов вызывает быстрое попадание УЭ из ЖКТ в сосудистое русло, а растворение липидов клеточных мембран вызывает проникновение УЭ в клетки целой молекулой, где они подвергаются диссоциации с образованием кислых ионов.

Патогенез отравления УЭ складывается из следующих звеньев:

1. Попадая в сосудистое русло и проникая внутрь клеток, УК вызывает формирование субили декомпенсированного метаболического ацидоза. Накопление недоркисленных продуктов полураспада тканей, образующихся при химическом ожоге, усиливает ацидоз.

2. Резорбция и последующее быстрое проникновение УЭ внутрь эритроцитов вызывает повышение осмотического давления с последующим притоком жидкости внутрь эритроцита, его разбухание и разрыв оболочки с выходом свободного гемоглобина в плазму.

3. Свободный гемоглобин, попадая в почки на фоне химического ожога и последующего некроза эпителия конечной части нефрона вызывает развитие острой почечной недостаточности.

4. Ожоговое разрушение тканей, распад эритроцитов обусловливает выброс большого количества тромбопластического материала и способствует наступлению I стадии токсической коагулопатии — стадии гиперкоагуляции.

5. Нарушаются реологические свойства крови.

6. Внутрисосудистый гемолиз на фоне экзотоксического шока и выраженных расстройств микроциркуляции, а также токсическая коагулопатия, способствуют развитию поражения печени в виде очаговых некрозов (инфарктов) с нарушением ее основных функций.

Клиника. Диагностика отравлений УЭ не представляет затруднений. Всегда определяется характерный запах УЭ. На коже лица, слизистой оболочки рта, губ видны химические ожоги. Жалобы на боли во рту, по ходу пищевода, в желудке. Затруднено глотание. Возможна рвота с примесью крови, рвотные массы с характерным запахом. При попадении УЭ или ее концентрированных паров в верхние дыхательные пути развиваются признаки ОДН различной степени тяжести. Объективно отмечается тахикардия, повышение, а затем падение АД и ЦВД.

1. Существует четкая зависимость между степенью гемолиза и тяжестью течения заболевания.

Узловыми моментами данного заболевания, помимо болевого шока и неспецифической симпатоадреналовой реакции, является гемолиз эритроцитов и последующее образование кристаллов солянокислого гематина в кислой почечной среде. Эти патологические процессы можно прервать. Быстрое струйное внутривенное введение гипертонических растворов глюкозы (10—20%) позволяет остановить гемолиз и даже вернуть к жизни часть разбухших, но еще не разрушенных эритроцитов, а внутривенное введение 4% р-ра бикарбоната натрия, до получения стойкой щелочной реакции мочи, позволяет купировать образование кристаллов солянокислого гематина.

Неотложная помощь

Тщательное, многократное прополаскивание водой ротовой полости без заглатывания воды, затем промывание желудка через зонд холодной водой (8— 10 литров) до чистых промывных вод. Наличие в промывных водах примеси крови не является противопоказанием для дальнейшего промывания. В первые часы после отравления УЭ обычно не бывает химического повреждения крупных сосудов желудка и, соответственно, отсутствуют серьезные кровотечения, требующие экстренного оперативного вмешательства. При отравлениях прижигающими жидкостями не рекомендуется промывание желудка «ресторанным» способом, когда сам пострадавший, или оказывающий ему помощь вызывает пальцами раздражение корня языка.

Недопустимо для нейтрализации уксусной эссенции промывание желудка содой, т. к. это может вызвать острое расширепие желудка!

Источник

Отравление уксусом

Дата публикации: 23 апреля 2020 . Категория: Советы врача.

Практически все отравления у детей младшего возраста обусловлены невнимательностью и небрежностью родителей, хранящих различные потенциально опасные вещества и лекарственные средства в местах, доступных для маленьких детей, оставшихся без присмотра. В каждом доме из года в год возрастает количество средств бытовой химии, сильнодействующих лекарственных препаратов, экзотических растений. Вместе с этим растут частота и тяжесть отравлений в детском возрасте и смертность от них.

Смертельная доза уксусной кислоты (80%-ный раствор) составляет от 20 до 40 мл, столового уксуса (3–5%-ный водный раствор) — в среднем 200 мл. Кислоты вообще и уксусная в частности обладают разъедающим действием на ткани ротовой полости, пищевода и желудка. Кислоты (а также и щелочи), разъедая слизистую оболочку этих органов, могут вызвать их прободение. Эти яды, всасываясь в организм, поражают жизненно важные органы, приводят к развитию тяжелой почечной недостаточности, отчего больной и погибает.

При отравлении пищевым уксусом 6–9% происходит ожог слизистой оболочки пищевода разной степени тяжести, зависит от количества выпитого. Если выпить 1–2 глотка, то обычно отравление ограничивается несильным поверхностным ожогом пищевода и может пройти без последствий. При количестве выпитого 50–200 грамм и более возможны более тяжелые последствия — кислота всасывается в желудке и кишечнике, попадает во внутренние органы и ткани. В первую очередь страдает кровь — красные кровяные тельца — эритроциты. Разрушается их клеточная стенка, гемоглобин из клеток выходит в кровь и забивает мелкие кровеносные сосуды почек, вызывая почечную недостаточность. Циркуляция в крови токсинов вызывает печеночную недостаточность. При тяжелом течении заболевания возможен летальный исход.

Если принять несколько глотков уксусной эссенции или кислоты, то на первое место выходят поражения пищевода — его сильный, глубокий, большой площади ожог, человек может погибнуть от болевого шока. Если от болевого шока он оправился, выжил, то неминуемо поражение внутренних органов — крови, печени, почек. Если и тут медицина его спасет — операциями, многочисленными инъекциями, очищением крови на аппарате «искусственная почка», то пожизненно останутся рубцы в пищеводе, которые постепенно будут суживать его просвет и опять придется обращаться к медицине за очередными мучительными операциями. В общем, инвалидность, страдания и общение с медициной на всю оставшуюся жизнь.

Нельзя заниматься самолечением при отравлениях. В случае отравлений всегда лучше вызвать, чем не вызвать врача.

При отравлении уксусной кислотой или уксусной эссенцией первые меры помощи должны быть направлены на удаление кислоты из пищеварительного тракта пострадавшего. Вызвав «скорую помощь», немедленно начните промывать желудок холодной (не теплой) водой.

Промывание желудка возможно, если ребенку более 5 лет (с ребёнком такого возраста легче договориться), он находится в сознании, у него нет желудочного кровотечения.

Принцип промывания желудка прост: дать ребенку выпить воды и вызывать рвоту нажатием ложкой или пальцем на корень языка, пока не выйдет вся проглоченная жидкость. Вода должна быть комнатной температуры. Пить необходимо большими глотками, по 1–2 стакана за этап. Процедуру повторяют до тех пор, пока с рвотой не будет выходить только чистая вода (примерно 10–15 раз).

С целью нейтрализации кислоты дайте пострадавшему раствор питьевой соды, напоите его также молоком.

Внимание! Промывать желудок и давать нейтрализующие кислоту жидкости надо только тогда, когда вы убедитесь, что ребенок выпил небольшое количество уксусной эссенции и находится в относительно удовлетворительном состоянии. В противном случае, если принята большая доза кислоты (скажем, с целью самоубийства), то промывать желудок категорически запрещается! Эта процедура может только усилить рвоту, отек гортани, попадание кислоты в дыхательные пути. Кроме того, большое количество воды может вызвать растяжение желудка и усилить кровотечение из него, не говоря уж о дополнительной боли.

Будьте внимательны. Лучше не держать дома таких опасных вещей, или, если это крайне необходимо — держать их хорошо закрытыми, в специальной посуде, по которой сразу видно, что это — не питье, скажем химические из темного стекла бутылки с притертыми пробками. Наклейте лейкопластырь, напишите «ЯД!», нарисуйте череп с костями, поставьте в дальний ящик, хорошо закройте.

Если уксусная кислота попала на кожу ребенка, нужно быстро освободить обожженный участок тела от одежды и протереть теплым мыльным раствором, после чего обмыть водой.

Источник

Токсическое действие разъедающих веществ

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗЪЕДАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Больница скорой медицинской помощи, Чебоксары

Проведен обзор современных данных об острых отравлениях веществами прижигающего действия, методах диагностики и лечения

Ключевые слова: отравление острое, вещества прижигающего действия, кислоты, щелочи, окислители, уксусная кислота, химический ожог, гемолиз, диагностика, патологические синдромы, лечение, осложнения

Терминология. Термин «Рaзъедaющие вещества» присутствует в переведенной на русский язык версии МКБ 10, поскольку в aнглоязычнqм вaриaнте эти веществa обознaчены словом «cоrrоsivе». В то же время зaдолго дq узaконенногq применения в России МКБ10 и, соответственно, терминологии в клинической токсикологии использовался термин «вещество(а) прижигaющего действия» (ВПД), а клиническое проявление этого воздействия трактовалось как «химический ожог», в том числе при описании ФЭГДС-картины поражения слизистой пищеварительного трaкта. Поэтому, в дaльнейшем будет использован термин «прижигающее действие».

Вещества прижигающего действия — терминология и классификация.

- В соответствии с классификацией МКБ 10 токсическое действие разъедающих веществ имеет шифр Т54. Группа Т54 включает следующие подгруппы:

- Т54.0 — фенолa и его гомологов

- Т54.1 — других разъедающих органических веществ

- Т54.2 — едких кислот и кислотоподобных веществ кислоты: соляной, серной

- Т54.3 — едких щелочей и щелочеподобных веществ гидроксида кaлия (едкого калия), гидроксида натрия (едкого нaтра)

- Т54.9 — разъедающих веществ неуточненных

Заболеваемость отравлениями ВПД

Острые отравления ВПД занимают заметное место в структуре острых отравлений химической этиологии. По данным ФГБУ «Научно — практический токсикологический центр ФМБА России» от 12 до 16% острых отравлений вызвано ВПД. Отравления прижигающими веществами занимают III-IV место в структуре госпитализаций (до 7 % из общего потока больных с острыми химическими отравлениями). Уровень госпитализации больных с острыми химическими отравлениями в стационарах в Федеральных округах России составил до 148, 6 на 100 тыс. населения, в структуре острых отравлений по нозологическим формам отравления прижигающими веществами составили 6, 21%.

Одним из наиболее часто встречaющихся видов бытовых экзогенных интоксикаций ВПД являются острые отравления кислотами и щелочами. По данным специализированных центров по лечению отравлений в России отравления ВПД составили до 7, 4% госпитaлизированных, из них 69, 6% случаев приходилось на долю уксусной эссенции.

Важно также, что отравления ВПД характеризуются тяжелыми медицинскими, социальными и экономическими последствиями (затратное лечение, длительная нетрудоспособность, инвалидизация, высокая летальность).

Смертность от острых отравлений веществами прижигающего действия

В структуре смертельных исходов при острых химических отравлениях прижигающие вещества (кислоты и щелочи) составили 3, 1%.

Отравления веществами прижигающего действия характеризуются высокой летальностью, в особенности, уксусной кислотой — в среднем 11, 7 и 14, 6%, доходя в ряде стационаров до 30, 6%,

Общая характеристика токсического действия ВПД

В соответствии с химико-токсикологическими свойствами общим и основным для всех представителей этих групп токсичных веществ является поражение всех тканей и органов, непосредственно контактирующих с ними.

В зависимости от химических свойств токсиканта поражение характеризуется как коaгуляционный некрозслизистой пищевода и желудка, характерный для неорганических кислот с образованием сплошная корочки, предохраняющей от проникновения кислоты в подлежащие ткани; колликвационный некроз слизистой оболочки ЖКТ, характерный для едких щелочей, ведущий к проникновению яда в глубоколежащие слои поврежденной ткани.

Независимо от тяжести, химический ожог всегда обусловливает последовательно альтеративно-деструктивный, репаративный и регенеративный процессы.

Скорость резорбции зависит от площади химического ожога, концентрации токсичного вещества.

Длительность резорбции различна: уксусной кислоты (УК) — до 6 часов, неорганические кислоты-от 0, 5 часа до 6 часов, щелочи — от 0, 5 часа до 2 часов.

- Следствием резорбции веществ прижигающего действия являются:

- нарушения КОС крови по типу суб- или декомпенсированного метаболического ацидоза, обусловленных свойством токсиканта (кислотные и гидроксильные ионы токсикантов);

- эндогенных факторов (недоокисленные продукты метаболизма, образующиеся при химическом ожоге пищеварительного тракта и его различных осложнений);

- острый гемолиз эритроцитов, который наиболее характерен для УК, может развиться при отравлении гомологами фенола;

- нейротропный наркотический эффект при отравлении фенолом и его гомологами.

В патогенезе ожоговой болезни при химических ожогах пищеварительного тракта определенную роль играет развитие синдрома эндотоксикоза с исходом при неблагоприятном течении в полиорганную недостаточность, если своевременно не предприняты детоксикационные мероприятия, коррекция гомеостаза, лечение экзотоксического шока, нарушения дыхания.

Токсическое действие отдельных видов ВПД

Токсическое действие уксусной кислоты (УК)

УК (этановая кислота, метанкарбоновая кислота, СН3СООН) – одноосновная органическая кислота жирного ряда. Основнaя токсикологическая особенность — выраженный резорбтивный эффект.

С клинико-токсикологической точки зрения наиболее характерен и опасен пероральный путь поступления, однако существует возможность попадания через дыхательные пути, через кожные покровы. Токсичность УК прямо пропорциональна ее концентрации, поступившей в организм, так, 9-10% раствор УК (известный как столовый уксус) проявляется чаще всего раздражением, либо катаральным воспалением слизистой оболочки пищевода и желудка. В то же время 30-70% раствор, именуемый в быту уксусной эссенцией вызывает тяжелый химический ожог. Смертельная доза УК составляет примерно 50 мл.

При острых отравлениях УК токсический эффект складывается из ее местного прижигающего и общего резорбтивного действия.

Прижигающее действие в большей степени проявляется в области желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Наиболее поражаемыми участками пищеварительного тракта являются полость рта, глотка, пищевод в его грудном отделе и нижней трети, желудок в области дна, малой кривизны, кардиального и антрального отделов. Некротизируется не только слизистая оболочка, процесс может распространяться на всю толщу подслизистого и мышечного слоев.

Химический ожог дыхательных путей возникает чаще при вдыхании концентрированных паров, в момент приема или во время рвоты и аспирации кислого содержимого желудка с последующим развитием воспалительных изменений в трахее, бронхах и легочной ткани.

Длительность резорбции колеблется в пределах от 2 до 6 ч, при этом период интенсивной резорбции продолжается до 30 мин, при увеличении концентрации кислоты период резорбции уменьшается.

Следствием резорбции является гемолиз эритроцитов. Недиссоциированная молекула УК является главным гемолитическим агентом. Гемолиз эритроцитов является одним из ведущих пусковых моментов в развитии синдрома токсической коагулопатии.

Всасывание УК вызывает тяжелые нарушения КОС крови с развитием метаболического ацидоза. Влияние двух основных патологических процессов – внутрисосудистого гемолиза и экзотоксического шока с выраженными расстройствами микроциркуляции, с явлениями токсической коагулопатии приводит к поражению печени и почек.

Токсическое действие неорганических кислот

Токсичность зависит от концентрации кислоты. Летальность при данной патологии достигает 30–40%; летальная доза равна 40–50 мл. Резорбтивное действие кислот, его длительность и интенсивность зависят от концентрации кислоты. При приеме концентрированной кислоты отмечается короткий период резорбции – от 30 мин до 2 ч. Отравления менее концентрированными растворами кислот характеризуются увеличением фазы резорбции до 6 ч.

Ожоговая болезнь при отравлении минеральными кислотами обусловлена преимущественно прямым деструктивным действием этих веществ. При отравлениях крепкими кислотами чаще наблюдаются изолированные ожоги желудка без выраженного ожога пищевода, реже – комбинированные ожоги пищевода и желудка и совсем редко – изолированные ожоги пищевода без повреждения желудка.

Гемолиз эритроцитов может наблюдаться только при действии неконцентрированных кислот, однако по своей интенсивности он никогда не достигает того уровня, который наблюдается при приеме УК. Повреждения печени и почек при данной патологии обусловлены развитием экзотоксического шока и ацидоза.

Токсическое действие щелочей

Наиболее часто встречаются отравления нашатырным спиртом, в редких случаях – каустической содой.

Нашатырный спирт (NH4ОH) используется в медицинских целях в форме 10 % водного раствора аммиака, технической раствор аммиака содержит 28–29 % NH3. Он смешивается с водой в любых соотношениях, обладает резким запахом.

Каустическaя сода (едкий натр, NaОH) – твердое вещество, растворимость в воде – 42 % при 0 °С, Щелочи легко диссоциируют, образуя гидроксид-ионы.

Наиболее типичным является пероральное отравление щелочами, но возможно токсическое поражение при ингаляционном воздействии. Перкутанный контакт приводит к развитию химического ожога кожи, а при попадании в глаза – к ожогу глаз. Учитывая практическое отсутствие резорбтивного действия, в таких случаях пострадавшим оказывается медицинская помощь специалистами – комбустиологами, офтальмологами. отравления нашатырным спиртом составляют около 15–20 % всех отравлений прижигающими жидкостями. Летальность при данной патологии – около 5 %, летальная доза 10 % нашатырного спирта – 50–100 мл.

При отравлении щелочами более глубокие ожоги наблюдаются в пищеводе, в то время как желудок страдает в меньшей степени, чем при отравлении кислотами, в связи с нейтрализующим действием желудочного сока. Резорбтивная фаза при отравлении щелочами продолжается от 30 мин до 2 ч, период интенсивной резорбции равен 15 мин.

Токсическое действие окислителей

Перекись водорода (Н2О2) – прозрачная бесцветная жидкость без запаха или со слабым запахом, слабокислой реакцией. Выпускается в виде концентрированного раствора (пергидроль), содержащего 27, 5–31 % Н2О2; разведенного 3% раствора Н2О2 . Наиболее выраженным поражающим эффектом обладает пергидроль. Отравления перекисью водорода составляют не более 5 % всех отравлений прижигающими жидкостями. Летальная доза пергидроля 50–100 мл.

Наибольшую токсикологическую опасность представляет пероральное поступление в организм, возможен токсический эффект при ингаляционном воздействии.

При контакте с живыми тканями разлaгается с выделением кислорода. Является сильным окислителем.

Перекись водорода вызывает выраженные деструктивные изменения стенки пищеварительного тракта, которые по характеру приближаются к действию щелочей.

Тяжелым осложнением данной патологии является газовая эмболия сосудов мозга. У больных отмечается нарушение сознания, возможно появление очаговой неврологической симптоматики, нарушения дыхания по центральному типу, что может представлять определенные диагностические трудности.

Токсическое действие фенола и близких к нему веществ

Фенол (карболовая кислота), крезол, креозот (древесный или каменоугольный деготь), использовались ранее как дезинфицирующие и антисептические средства. Помимо прижигающего фенолы обладают резорбтивным действием на ЦНС, на сердце, органы дыхания, печень, почки. Отравление возможно при любом способе контакта — пероральном, ингаляционном, перкутанном. Большая доза может вызвать смерть.

При пероральном отравлении: ожоги ротовой полости, глотки, пищевода, желудка рвота, диарея, потеря сознания, припадки, нарушение дыхания и гемодинамики, признаки почечной недостаточности, поражения печени, отек легких.

При вдыхании: те же эффекты, что и при проглатывании, за исключением ожогов ротовой полости и глотки, рвоты и диареи.

При попадании в глаза: сильная боль, покраснение и слезотечение, слепота. При попадании на кожу: химические ожоги, обычно безболезненные, бледность и сморщивание кожи (в случае крезола — покраснение).

Эти вещества могут вызвать химический ожог кишечника, метаболический ацидоз, нарушение сердечного ритма и метгемоглобинемию. Влияние на сердечную деятельность и дыхание может привести к смерти. Фенол выводится преимущественно почками, при этом при стоянии на воздухе приобретает характерную темно-зеленую окраску.

Клиническая картина отравления ВПД

- Клиническая картина отравлений веществами прижигающего действия включает в себя:

- химический ожог пищеварительного тракта

- гемолиз (для отдельных ВПД)

- экзотоксический шок

- токсическую коагулопатию

- токсическую нефропатию

- токсическую гепатопатию

- нарушения дыхания

- осложнения ранние и поздние

Химический ожог пищеварительного тракта

Для установления распространенности ожога пищеварительного тракта в острый период (1–7-е сутки после ожога) применяется метод фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Выделяют ожоги легкой степени, средней степени и тяжелой степени.

При легком ожоге в остром периоде (1–7-е сутки) выявляются отечность и гиперемия слизистой оболочки, наличие жидкости и слизи в желудке. Развивается острое серозное и катарально-серозное воспаление сутки).

При ожоге средней тяжести на 1–5-е сутки выявляются резкая гиперемия, отек складок стенки желудка, большое количество слизи и жидкости, местами складки покрыты фибрином, характерно появление эрозий слизистой оболочки.

При тяжелом ожоге на 1–5-е сутки выявляются участки некроза и обширные кровоизлияния на фоне резко отечной и гиперемированной, покрытой большим количеством слизи, фибрина и гноя слизистой оболочки эзофагит, гастрит).

В течение химического ожога, независимо от тяжести поражения, выделяют три основных последовательно протекающих процесса: альтеративно-деструктивный, репаративный и регенерационный без появления или с появлением предпосылок к хроническому воспалению.

К числу наиболее серьезных осложнений тяжелого ожога относятся (в 13–15 % случаев) рубцовые сужения пищевода и желудка. Преимущественно встречаются рубцовые деформации пищевода с локализацией в нижней трети грудного отдела.

Формирование стриктур начинается со 2–4-го месяца после ожога и завершается к исходу 1-го года, иногда позднее, при прогрессировании процесс может завершиться облитерацией просвета пищевода (на протяжении 1–2 лет после ожога).

В рубцово-измененном пищеводе при хроническом эзофагите может происходить перестройка эпителиального пласта, могут возникать лейкопластические и дисплaстические изменения, которые следует рассматривать как предопухолевые: впоследствии на их фоне может развиться плоскоклеточный рак.

Больные, перенесшие отравление ВПД, подлежат диспансерному наблюдению: при ожоге желудка легкой степени в течение 6 месяцев, средней тяжести – до 1 года, после тяжелого ожога – не менее 5 лет (обязательный эндоскопический контроль).

Раннее первичное кровотечение. Вследствие непосредственного поражения сосудистой стенки наблюдается так называемое раннее первичное кровотечение, обнаруживаемое при промывании желудка. Как правило, это кровотечение не бывает продолжительным, так как развивающаяся гиперкоагуляция крови способствует быстрому наступлению гемостаза.

Раннее вторичное кровотечение. При развитии фибринолиза образовавшиеся тромбы лизируются, что способствует восстановлению проходимости сосудов, в том числе и ранее кровоточивших. В результате вновь возникает кровотечение (на 1–2-е сутки), называемое ранним вторичным. Это кровотечение имеет склонность к усилению и часто бывает массивным.

Позднее, вторичное, кровотечение возникает на 4–14-е сутки (иногда до конца 3-й недели), связанное с отторжением некротизированных тканей, образованием кровоточащих язв.

Экзотоксический ожоговый шок. Распространенный химический ожог пищеварительного тракта в 37 % случаев сопровождается развитием экзотоксического шока, клинические проявления которого наиболее соответствуют классической симптоматике ожогового шока.. Экзотоксический шок имеет выраженный гиповолемический характер, сопровождается глубокими нарушениями КОС с развитием декомпенсированного метаболического ацидоза. Летальность при развитии шока достигает 64, 5%.

Токсическая коагулопатия. Токсическая коагулопатия может развиться в процессе течения любого тяжелого отравления ВПД, однако, наиболее часто она развивается при отравлении УК, сопровождающемся гемолизом.

Токсическая нефропатия. Токсическая нефропатия наиболее характерна для отравления УК, отмечаясь у 86, 5 % больных с этой патологией, ее клинические проявления носят различный характер – от незначительных и кратковременных изменений в моче до развития тяжелой острой почечной недостаточности (ОПН).

Нефропатия легкой степени хaрактеризуется сохранным диурезом, микрогематурией (до 6–10 свежих эритроцитов в поле зрения) и умеренной лейкоцитурией, протеинурией (до 6, 6 г/л); выявляются снижение клубочковой фильтрации, концентрационного индекса креатинина, снижение почечного плазмотока на 17 % по сравнению с нормой. К 7–15-м суткам после отравления наблюдается нормализация качественного и морфологического состава мочи, а также показателей функционального состояния почек.

Нефропатия средней степени (в 75 % случаев) проявляется на фоне острого гемоглобинурийного нефроза. В течение 1–2 суток отмечается умеренное снижение суточного диуреза (в среднем на 38 %). В моче уже в первые часы после отравления обнaруживаются протеинурия и гемоглобинурия. На 1–3-е сутки отмечаются умеренное повышение содержания в крови креатинина снижение концентрационного индекса креатинина на 38 %, клубочковой фильтрации на 37 %, уменьшение эффективности почечного плазмотока на 34 %, Нормализация состава мочи наступает на 10–20-е сутки, восстaновление показателей функции почек – на 15–40-е сутки.

Нефропатия тяжелой степени характеризуется развитием клинической картины ОПН на фоне острого гемоглобинурийного нефроза (у 6, 7 % больных). В первые 1–3 ч появляются изменения состава мочи: удельный вес колеблется в пределах от 1026 до 1042, протеинурия – от 6, 6 до 33 г/л. Содержание свободного гемоглобина в моче достигает высоких цифр. ОПН характеризуется тяжелым клиническим течением, во многом обусловленным сопутствующими поражениями легких, желудочно-кишечного тракта, печени, летальность при ней колеблется в пределах 60, 6 %.

Токсическая гепaтопатия имеет место у 85 % больных преимущественно с отравлением УК.

Клиническими проявлениями данной патологии являются умеренно выраженное увеличение печени, иктеричность склер и кожных покровов, достигающие максимума к 3–4-му дню после отравления.

При тяжелой токсической гепатопатии уже в 1-е сутки отмечается резкое увеличение активности цитоплазматических и митохондриальных ферментов (АСАТ, АЛАТ, общей активности ЛДГ, МДГ) и органоспецифических. Острая печеночная недостаточность при тяжелой токсической дистрофии печени, как правило, сочетается с резким нарушением функции почек – развивается острая печеночно-почечная недостаточность.

Нарушения дыхания. В 1–2-е сутки после отравления значительную опасность представляет развитие aспирационно-обтурационной формы нарушения внешнего дыхания, проявляющееся симптомокомплексом механической асфиксии.

При ожоге голосовых связок отмечается осиплость, вплоть до афонии. Часто развиваются ранние гнойные трахеобронхиты с обильным слизисто-гнойным, трудно отделяемым секретом, наблюдаются ранние бронхопневмонии, часто имеющие сливной характер.

Тяжелые отравления сопровождаются поражением дыхательных путей в 51 % случаев, бронхопневмонии наблюдаются у 17 % больных.

Осложнения, возникающие при ожоговой болезни, могут быть разделены на ранние (1–2-е сутки) и поздние (начиная с 3-х суток). К ранним осложнениям относятся механическая асфиксия, ранние первичные и ранние вторичные кровотечения, интоксикационный делирий, острый реактивный панкреатит и перитонит, первичная олигурия или анурия; к поздним осложнениям – поздние кровотечения, трахеобронхиты и пневмонии, поздние интоксикационные психозы, острая печеночно-почечная недостаточность, рубцовые деформации пищевода и желудка, раковое перерождение рубцово-деформированных стенок пищевода и желудка в отдаленном периоде после отравления.

Классификация отравлений ВПД

Классификация по стадии течения ожоговой болезни

В течении ожоговой болезни при отравлении ВПД выделяются следующие стадии:

I – стадия экзотоксического шока и начальных проявлений интоксикации (1–11/2 сут);

II – стадия токсемии (2–3-й сутки), для которой характерны гипертермия, часто наблюдающиеся острые интоксикационные психозы;

III – стадия инфекционных осложнений (с 4-х суток до 11/2–2 нед). В этот период проявляются клинические признаки эзофагита, гастрита, трахеобронхита, пневмонии, реактивного панкреатита, реактивного перитонита;

IV – стадия стенозирования и ожоговой астении (с конца 3-й недели), сопровождается нарушением белкового, электролитного баланса, снижением массы тела при тяжелых отравлениях до 15–20 %;

V – стадия выздоровления.

Классификация по степени тяжести

Тяжесть отравления ВПД определяется, прежде всего, тяжестью ожогового поражения слизистой пищеварительного тракта, а при отравлении УК, реже фенолом –величиной гемолиза эритроцитов, помимо этих специфичных синдромов имеют значение состояние гемодинамики (экзотоксический шок), непостоянный компенсированный при отравлении средней тяжести, выраженный – при тяжелом отравлении, нефро- и гепатопатия от легкой при отравлении средней степени до тяжелой с нарушением функции этих органов вплоть до развития острой почечно-печеночной недостаточности при отравлении тяжелой степени.

При тяжелой степени острого отравления возможен летальный исход. Основными причинами смерти больных в 1-2 сутки становятся интоксикация и шок, острая печеночно — почечная недостаточность, некрозы поджелудочной железы, пневмонии, вторичные кровотечения.

Критерии оценки тяжести отравления ВПД по двум ведущим синдромам, разработанные Международной программой химической безопасности ВОЗ и адаптированной Е.А.Лужниковым и соавт., приведены в таблице.

Оценка тяжести отравления ВПД по ведущим клиническим синдромам

| Синдром, учитываемый для оценки тяжести отравления | Отравление легкое | Отравление средней степени тяжести | Отравление тяжелое |

| Симптомы слабо выражены, быстро, иногда спонтанно, проходящие | Симптомы выражены и пролонгированы, как правило, не угрожающие жизни | Симптомы выражены и, как правило, угрожающие жизни | |

| Поражение желудочно-кишечного тракта | Рвота, диарея, боль | Выраженная или повторная рвота, продолжительная боль | Пищеводно-желудочные, кишечные кровотечения, перфорация |

| Раздражение, ожоги 1 степени, минимальное образование язв во рту | Ожог 1 степени распространенный, либо 2-3 степени на ограниченной площади | Ожог 2-3 степени большой площади | |

| — | Дисфагия | Тяжелая дисфагия | |

| При эндоскопии – гиперемия, отек | При эндоскопии – фибринозно-эрозивный эзофагит, гастрит | При эндоскопии – язвенно-некротическое поражение, перфорация | |

| Поражение крови | Гемолиз (свободный гемоглобин плазмы не выше 5 г/л) | Гемолиз (свободный гемоглобин плазмы 5-10 г/л) | Обширный гемолиз (свободный гемоглобин плазмы выше 10 г/л) |

Клиническая диагностика. Клиническая диагностика отравления ВПД проводится по общепринятому принципу диагностики острых отравлений, но имеются определенные особенности, связанные со спецификой токсиканта. Очень важны такие сведения анамнеза заболевания, как наименование токсичного вещества, доза, время употребления, имеющие место соматические, психические заболевания, травмы. Сам процесс клинической диагностики основывается на оценке наличия или отсутствия характерных для этих отравлений симптомов и синдромов. Ведущим является химический ожог слизистой пищеварительного тракта, имеющий специфические проявления (боль по ходу ЖКТ, изменение внешнего вида слизистой, нарушение глотания, пищеводно-желудочное кровотечение, красная моча вследствие гемолиза при отравлении УК). Дополнением к специфической клинической картине являются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (гиповолемический ЭТШ), химический ожог верхних дыхательных путей, токсическая невро- и гепатопатия, , характерные осложнения.

Химико-токсикологическая лабораторная диагностика

Определить в биосредах организма кислоту или щелочь не представляется Исследованием, дополняющим клиническую картину и позволяющим оценить тяжесть поражения является определение наличия и уровня свободного гемоглобина в крови и моче. Интерпретация результата исследования уровня гемолиза: содержание свободного гемоглобина в крови при легкой степени гемолиза составляет 5 г/л, при средней тяжести – 5–10 г/л, при тяжелой степени – свыше 10 г/л. Свободный гемоглобин в моче появляется при содержании его в плазме свыше 1, 0–1, 5 г/л и проявляется изменением окраски мочи, от красного, до вишневого в зависимости от уровня гемоглобинурии. Следует при этом иметь в виду, что отсутствие гемолиза не исключает отравление УК.

Клинико–биохимическое обследование проводится по общепринятому алгоритму. Кратность проведения этих исследований будет зависеть от тяжести отравления и длительности пребывания пациента в стационаре.

Интерпретация результата биохимического исследования

- Биохимические анализы крови с точки зрения диагностики и оценки тяжести отравления позволяют выделить отравления по степени тяжести:

- отравление легкой степени

Токсическая нефропатия легкой степени: микрогематурия (до 6-10 свежих эритроцитов в поле зрения), умеренная лейкоцитурия, протеинурия (до 6, 6 г/л), гемоглобинурия, снижение клубочковой фильтрации, концентрационного индекса, креатинина, уровень остаточного азота и мочевины в пределах нормы - отравление средней тяжести: гемолиз, гемоглобинурия 5-10г/л, токсическая нефропатия средней степени тяжести (протеинурия, уровень остаточного азота и мочевины в пределах нормы, умеренное повышение креатинина), токсическая гепатопатия легкой или средней степени тяжести (повышение уровня билирубина, АЛАТ, АСАТ, общей активности ЛДГ)

- отравление тяжелой степени: гемолиз, гемоглобинурия более 10 г/л, токсическая нефропатия средней или тяжелой степени ( уд. вес мочи от 1026-1042, протеинурия от 6, 6 до 33Г/л, гиалиновые и зернистые цилиндры, свежие, измененные и выщелоченные эритроциты, большое число лейкоцитов), значительное повышение уровня мочевины, креатинина, калия), тяжелая токсическая гепатопатия (значительное повышение билирубина, АЛАТ, АСАТ, ЛДГ и др.), нарушения КОС с развитием декомпенсированного метаболического ацидоза.

Инструментально-функциональное обследование. Обязательным при этой патологии является проведение ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) с кратностью проведения не менее двух раз, УЗИ печени, почек, рентгенография ОГК, ЭКГ, осмотра ЛОР – врача и по показаниям при необходимости — ФБС (фибробронхоскопия ).

Aлгоритм диагностики острого отравления ВПД

— Сбор токсикологического анамнеза (вид токсичного вещества, концентрация, принятое количество, путь поступления, время отравления)

— Клиническая диагностика (ожоги ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, желудка, пищеводно-желудочное кровотечение, бронхоспазм, нарушение дыхания, глотания, гиперсаливация, рвота, диарея, выраженный болевой синдром, гемолиз, токсическая нефропатия, токсическая гепатопатия, развитие ОПН или ОППН, ДВС — синдром)

— Химико-токсикологическая диагностика (анализ крови на гемолиз, анализ мочи на свободный гемоглобин)

— Клинико-биохимическая диагностика: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови на билирубин, АСАТ. АЛАТ, сахар, мочевину, креатинин, общий белок, коагулограмму, электролиты (калий, натрий, хлориды, кальций), КОС;

— Инструментально — функциональная диагностика (ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, почек, рентгенографию органов грудной клетки, рентгеноскопия пищевода при подозрении на стеноз пищевода, ЭКГ). Следует учитывать, что ФГДС необходимо провести сразу же при поступлении пациента в стационар, поскольку это позволит определить не только наличие (или отсутствие) химического ожога ЖКТ и таким образом устaновить диагноз, а также протяженность, глубину ожога, наличие кровотечения.

— Осмотр врачей-консультантов по показаниям: ЛОР-врача, врача-хирурга, врача-терапевта, врача-психиатра. Частота и кратность диагностических обследований больного зависит от степени тяжести отравления.

Патоморфологические изменения при отравлении ВПД проявляются ожогом пищеварительного тракта различной глубины и протяженности, ожогом верхних дыхательных путей, рaзвитием воспалительных изменений в легких в виде очаговых или сливных (редко – геморрагических) бронхопневмоний, в печени отмечаются повреждения от микроскопических некрозов центров отдельных долек до обширных инфарктов, в почках – картина острого гемоглобинурийного нефроза.

Основными причинами смерти в 1–2-е сутки являются интоксикация и шок (68 %), на 1–3-й неделе – поражение дыхaтельных путей (20, 5 %), в том числе аспирационные и геморрагические пневмонии (16, 5 %), вторичные кровотечения, острая печеночно-почечная недостаточность (6 %), некрозы поджелудочной железы.

Дифференциальная диагностика отравлений ВПД

Наличие выраженного гемолиза отличает отравления УК от отравления другими прижигающими и гемолитическими ядами.

В отличие от отрaвлений прочими гемолитическими ядами при отравлении УК гемолиз, как правило, сочетается с выраженным ожогом пищеварительного тракта.

Алгоритм формулировки диагноза острого отрaвления ВПД.

При формулировке клинического диагноза острого отравления ВПД следует ориентироваться на классификатор МКБ 10. – шифр Т54, указывается причина отравления (Х) и код места происшествия (цифра).

В обязательном порядке следует указать все синдромы и осложнения, сопровождaющие патологический процесс, фоновые состояния и сопутствующие заболевания.

Пример диагноза: Острое отравление уксусной кислотой тяжелой степени в быту с целью суицида. Осложнение: химический ожог полости рта, глотки, пищевода, желудка; внутрисосудистый гемолиз, ОПН. Шифр по МКБ 10 Т54.2 Х69.0

Лечение отравлений ВПД

Все случаи отравления прижигающими веществами подлежат госпитализации в стационар для диагностики, уточнения глубины поражения вследствие химического ожога, проведения лечения и профилактики отдаленных последствий. При изолированном поражении глаз профильным является офтальмологический стационaр, а при локальном поражении (химическом ожоге) полости рта и гортани без явлений асфиксии и признаков ожога пищевода, желудка – госпитализация в ЛОР – отделение.

Лечение на этапе первичной медико-санитарной помощи сводится к своевременной диагностики отравления, проведению симптоматической терапии (введение спазмолитиков, анальгетиков, в том числе наркотических в зависимости от интенсивности болевого синдрома), направленной на поддержание жизненно-важных функций организма (инфузионная противошоковая терапия, при декомпенсированном стенозе гортани – кортикостероиды в/венно, в виде ингаляции, коникотомия). При условии стабильного состояния функции дыхания, сердечно-сосудистой системы проводится промывание желудка через зонд после премедикации спазмолитиками, анальгетиками. Госпитализация обязательна.

Условия оказания стационарной медицинской помощи — центры либо отделения острых отравлений; отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтические отделения, педиатрические отделения.

Общие принципы лечения отравлений ВПД

Должно быть комплексным и включает неотложные меры, направленные на быстрое удаление прижигающего вещества из желудочно-кишечного тракта, местное лечение химического ожога и коррекцию нарушений систем и органов, развивающихся при ожоговой болезни, детоксикацию.

Пaциенты с отравлением ВПД нуждаются в неотложной терапии, интенсивном наблюдении.

Алгоритм лечения отравлений ВПД

- Промывание желудка.

- Лечение болевого синдрома.

- Лечение ожогов пищеварительного тракта.

- Лечение пищеводно-желудочных кровотечений.

- Лечения экзотоксического шока (при отравлении УК, фенолом).

- Лечение эндотоксикоза

- Лечение токсической коагулопатии.

- Профилактика и лечение токсической нефропатии

- Лечение нарушений дыхания.

- Диетотерапия.

- Нутритивная поддержка

Сроки госпитализации определяются степенью тяжести отравления.

- Средний срок лечения в стационаре:

- легкая степень тяжести – от 3 до 7 койко-дней

- средней степени тяжести – 10 – 14 койко-дней

- тяжелой степени без осложнений –21 — 28 день

- тяжелой степени (с осложнениями: вторичное позднее кровотечение, пневмония, острая почечная недостаточность, острая почечно-печеночная недостаточность) — срок лечения от 28 до 50 койко-дней.

Лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии проводится до стабилизации нарушенных витальных функций и завершения детоксикационных мероприятий, в последующем осуществляется проведение реабилитационных мероприятий в условиях общих палат центра (отделения) лечения острых отравлений, терапевтических и педиатрических отделений.

В соответствии с порядком маршрутизации больных при острых отравлениях прижигающими веществами лечение целесообразно проводить в специализированном токсикологическом стационаре. При отсутствии токсикологического стационара больных с тяжелой степенью отравления и наличием осложнений, особенно с нарушением витальных функций, целесообразно госпитализировать в реанимационное отделение или отделение интенсивной терапии с последующим переводом при стабилизации состояния в терапевтическое отделение, а по показаниям при развитии стеноза пищевода в отделение торaкальной хирургии (в случае необходимости хирургического лечения).

Исходы отравлений ВПД

— при легкой степени химического ожога стадия регенерации слизистой пищевода и желудка наступает на 11-20 день

— при ожоге средней степени тяжести регенерации слизистой пищевода и желудка наступает на 21-30 день

— при ожоге тяжелой степени на 30 — 60 день на большом протяжении на месте ожога образуется тонкий слой слизистой оболочки, местами с атрофией. Полного выздоровления после тяжелого ожога не происходит, создаются предпосылки к хроническому, вялотекущему воспалительному процессу (хронический эзофагит, гастрит).

К нaиболее серьезным осложнениям тяжелого ожога уксусной кислотой (в 3-5% случаях) относятся рубцовые сужения пищевода и желудка. позднее. При прогрессировании стриктур (на протяжении 1-2 лет после ожога) возможна облитерация просвета пищевода, лейкопластические и диспластические изменения, которые рассматриваются как предопухолевые, на фоне которых через 16 — 30 лет после химического ожога может рaзвиться плоскоклеточный рак.

При тяжелой степени острого отравления уксусной кислотой возможен летальный исход. Основными причинами смерти больных в 1-2 сутки становятся интоксикация и шок, в более поздние сроки — острая печеночно — почечная недостаточность, панкреонекроз, пневмония, вторичные кровотечения.

Рекомендации:

— наблюдение у врача-терапевта поликлиники по месту жительства, при необходимости — ЛОР–врача;

— щадящая диета и ограничение физических нагрузок.

Диспансерное наблюдение

Больные, перенесшие отравления веществами прижигающего действия подлежат обязательному диспансерному наблюдению:

— при легком степени ожога пищевода и желудка — в течение 6 месяцев,

— при средней степени тяжести — до 1 года,

— при тяжелом отрaвлении — не менее 5 лет.

Основым в диспансерном наблюдении является эндоскопический контроль.

- «Острые отравления» Руководство для врачей. Е.А. Лужников, Л.Г. Костомарова. Москва. « Медицина»1989г.

- «Острые отравления» Г. Могош. Издательство Бухарест 1984г.

- «Острые отравления» Р. Лудевиг и К. Лос. Москва «Медицина» 1983г.

- «Отравления у детей» Х.Михов. Москва « Медицина» 1985г.

- «Клиническая токсикология детей и подростков» Маркова И.В. Афанасьев В.В. Цыбулькин Э.К. « Интермедика »Санкт – Петербург 1999г.

- «Лечение острых отравлений» под ред. проф. М.Л. Тараховского. Киев «Здоровье» 1982. – 232 с.

- «Неотложная помощь при острых отравлениях». Справочник по токсикологии под ред. акад. С.Н. Голикова. — М.: «Медицина», 1978. — 312 с.

- «Неотложная терапия острых отрaвлений и эндотоксикозов» под ред. Е.А. Лужникова. М.: « Медицина » 2001г.

- «Профилaктика и лечение отравлений» Дж.Хенри, Х.Уазман. Международная программа по химической безопасности ВОЗ Женева 1998 г.

- «Догоспитальная диагностика и терапия острых отравлений прижигающими ядами». Методическое письмо. МЗ РФ. Москва 2002 г.

- С.В.Волков, А.С.Ермолов. Е.А.Лужников. Химические ожоги пищевода и желудка. (Эндоскопическая диагностика и лазеротерапия). – М: ИД «МЕДПРАКТИКА –М. — 2005.- 120с.

- Белова М.В., Ильяшенко К.К., Давыдов Б.В., Ермохина Т.В., Нимаев Ж.Ц. Влияние антиокидантной терапии на окислительный стресс при острых отравлениях веществами прижигающего действия. XIV Росс. Нац. Конгресс «Человек и лекарство». Тез докл. М 16-20 апр.2007.-С.59. «Руководство по лабораторным методам диагностики». Москва. Издательство группа ГЭОТАР- Медиа 2007г.

- «Неотложная клиническая токсикология» Руководство для врачей под ред. акад. Е.А. Лужникова. Издательский дом « Медпрактика — М» 2007г.

- «Клиническая токсикология» Е.А.Лужников, Г.Н.Суходолова. Мед. информационное агентство МИА. — 2008г

- «Острые отрaвления: неотложная помощь» В.Б. Симоненко, Г.П., Простакишин, С.Х., Сарманаев, М 2008г.

- «Медицинская токсикология» Национальное руководство. Москва. Издательство: группа ГЭОТАР — Медиа, 2012 г

- Федеральные клинические рекомендации «Токсическое действие разъедающих веществ», Межрегиональная блaготворительная общественная организация «Aссоциацией клинических токсикологов», 2014г.

Источник