Первая помощь при инсульте

Под таким медицинским понятием, как инсульт, скрывается нарушение функций головного мозга, имеющее скоротечный характер. Причиной этого сбоя является нарушение кровоснабжения вследствие ишемии, закупорки сосудов или наличия тромбов или атеросклеротических бляшек. А результатом инсульта становится отмирание мозговых клеток. Пораженный участок не может нормально функционировать, поэтому одна из сторон тела человека может оказаться парализованной. Перед оказанием первой помощи при инсульте нужно по характерным признакам определить вид этого состояния.

Опасным является не только инсульт, но и состояние, которое ему предшествует. Отсутствие первой помощи даже в таком случае часто влечет за собой последствия, которые приводят к таким же проблемам со здоровьем. Признаками предынсультного состояния являются: сильная головная боль; тошнота; рвота; головокружение; резкое повышение или снижение кровяного давления; ощущения шума в ушах; ухудшение зрения; мелькание «мушек» в глазах; сильное сердцебиение и учащенное дыхание; появление «кривой» улыбки; сильный прилив крови к лицу; нарушение речи; онемение руки или ноги; окружающие предметы видятся красноватыми. Первая медицинская помощь при инсульте зависит от его вида. Это заболевание может быть: Ишемическим, отмечается в 75% случаев и называется еще инфарктом мозга. Причиной является нарушение прохождения по артериям крови из-за сужения стенок или закупорки. После этого инсульта наблюдаются параличи, трудно поддающиеся лечению и геморрагическим- представляет собой кровоизлияние в мозг, наблюдается при разрыве кровеносного сосуда. Причиной часто становится физическое или эмоциональное переутомление. Симптомы, указывающие на каждый из 2 видов инсульта, отличаются. Признаки ишемического нарастают постепенно и даже могут появиться за несколько дней. Человек при этом последовательно начинает ощущать: головокружение; слабость и недомогание в одной стороне тела; приступы головной боли; помутнение в глазах; нарушение речи; судороги; постепенное онемение конечностей; помутнение рассудка; тошноту и рвоту. Иначе проявляется себя геморрагический инсульт. Он проявляется внезапно вследствие разрыва стенок сосуда при высоком давлении на них. Часто больной начинает чувствовать головную боль в конце дня, которая сопровождается подташниванием. Затем все окружающие предметы начинают видеться красноватыми. Кроме этих самых первых симптомов инсульта у человека могут наблюдаться: потеря ориентации; искажение речи; редкий и напряженный пульс; усиленное слюноотделение; резкое повышение температуры и давления; появление пота на лбу; состояние легкой оглушенности; резкая потеря сознания; громкое дыхание с хрипами; рвота; паралич с одной стороны тела; непроизвольное движение здоровых конечностей; сильный пульс на шее; отклонение глаз в сторону поражения.

Первая доврачебная помощь

В тех областях мозга, где нет притока крови, нейроны погибают всего за 10 минут. Если кровоснабжение меньше 30%, то это время увеличивается до 1 часа. Если же процент находится в границах от 30 до 40%, то за 3-6 часов нейроны еще можно восстановить. По этой причине первая помощь при инсульте должна быть оказана не позднее 3 часов с момента наступления этого состояния. Иначе не избежать необратимых изменений в мозге. Врачи все же увеличивают так называемое терапевтическое окно для первой помощи до 4,5 часов. Это максимальный период, который человек может находиться без тромболитической терапии. В течение 6 часов еще есть те клетки среди погибших от ишемии, которые поддаются восстановлению при условии возвращения им нормального кровоснабжения. Даже при таком условии первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте все равно требует оказания не позднее 3 часов. Отдельным и эффективным методом первой помощи в случае инсульта является кровопускание. Процедура представляет собой проколы на пальцах. Когда у больного отмечается искривление рта, можно то же самое сделать на мочках ушей, предварительно помассировав их до покраснения. Делать это вы можете после основных мероприятий первой помощи, особенно если пострадавший не приходит в сознание.

При ишемическом инсульте первым делом сразу вызовите неврологическую бригаду скорой помощи, сообщив им о подозрении на инсульт. Затем уже полностью сосредоточьтесь на пострадавшем, выполняя следующие действия: уложите больного так, чтобы голова и плечи были приподняты. Угол должен быть около 30 градусов. При помощи ваты, смоченной в винном уксусе или нашатырном спирте, приводите больного в сознание. Не давайте языку пациента западать – постоянно следите за дыханием. Каждые полчаса спрыскивайте лицо и шею человека холодной водой. С помощью мягкой щетки или полотенца растирайте конечности и тело пострадавшего. Обеспечьте ногам человека тепло, приложив грелку и укрыв одеялом.

Геморрагический инсульт. Первая помощь при инсульте геморрагического характера проводится практически по той же технике, что и при ишемическом, но имеет и свои нюансы. Важно оказать ее очень быстро, ведь этот вид заболевания отмечается стремительным развитием, вследствие чего велик риск последствий, опасных для жизни, и даже летального исхода. По этой причине мероприятия первой помощи от инсульта должны быть срочными. Выполняйте их в следующем порядке: Уложите больного на кровать, на пол или землю с приподнятым плечами и головой. Обеспечьте пострадавшему покой и полное обездвиживание. Снимите или расстегните всю сдавливающую одежду, чтобы дыханию ничего не препятствовало. Если есть протезы во рту – снимите их. Голову слегка наклоните набок. Очищайте рот от рвоты при помощи натуральной ткани, например, марли. Любой холодный продукт приложите к той стороне головы, в которой нет онемения. Держите в тепле ноги пострадавшего. Растирайте конечности при помощи смеси из 1 части спирта и 2 частей масла. Вызвать скорую помощь нужно при первых же признаках инсульта. По приезду медики проводят комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление или поддержание дыхательной и сердечной деятельности.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»

Современная стоматология может быть безболезненной и, что самое главное, качественной. И ни в коем случае нельзя откладывать лечение зубов «на потом», именно к стоматологии особенно применимо правило — «Болезнь легче предупредить, чем ее лечить».

Источник

Первая доврачебная помощь при ишемическом инсульте

Неотложная помощь при ишемическом инсульте должна осуществляться в неврологическом или реанимационном отделениях по принципам, сформулированным Б. С. Виленским (1986):

1. Нормализация витальных функций (см. тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ).

2. Для улучшения коллатерального кровообращения и микроциркуляции в зоне инфаркта и периинфарктной зоне назначается реополиглюкин в объеме 400 мл в/в капельно, со скоростью 30 капель в I мин. Данный препарат улучшает реологические свойства крови и позволяет избежать использования гепарина, требующего для своего применения постоянного лабораторного контроля, но в тех случаях, когда инфаркт мозга возник как осложнение тромбоэмболического синдрома, для профилактики повторных эмболии показано в комплексе неотложной помощи в/в ввести 5—10 тысяч ЕД гепарина.

3. Для нормализации метаболических процессов в нейронах головного мозга применяются антигипоксанты. Для этой цели препаратом выбора является иеребролизин; могут использоваться ноотропы (ноотропил, пирацетам, аминалон, энцефабол, пантогам, пиридитол и др.) (Шамансуров Ш. Ш. и др.).

4. Предупреждение повышения АД на фоне отрицательных психоэмоциональных факторов достигается использованием п/к или в/м введения 2—4 мл седуксена (реланиум) или 2—4 мл 0,25% р-ра дроперидола.

5. Для нормализации артериального давления на этапе неотложной помощи можно использовать внутривенно дибазол (2—4 мл 1% р-ра), клофелип (I мл 0.01% р-ра), дроперидол (2—4 мл 0,25 °’с р-ра). Введение данных препаратов нужно производить с осторожностью и постоянным контролем АД.

6. Купирование отека мозга и внутричерепной гипертензии — см. тему ОТЕК МОЗГА.

7. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии): судорожного синдрома (при его наличии).

8. При отсутствии сознания производится превентивное назначение антибиотиков для предупреждения развития пневмонии.

9. Уход, направленный на предупреждение трофических осложнений (пролежни).

10. Контроль функции кишечника.

11. Симптоматическая терапия.

Примечание. 1. Снижение АД не следует производить ниже «рабоче-ю давления» для данного больного. Если рабочее давление неизвестно, ориентироваться нужно на величину около 150/100 мм рт. ст.

2. Снижение АД до «рабочего давления» следует проводить плавно, не быстрее чем за 40—60 мин.

3. Перечисленные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Источник

Первая доврачебная помощь при ишемическом инсульте

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ:

- 1. Перекашивание лица и/или слюнотечение на одной стороне, когда просим улыбнуться; 2. речевые нарушения: затруднения в подборе нужных слов, понимании речи

и чтения, невнятная и нечеткая речь, вплоть до полной потери речи, когда просим заговорить;

- 3. онемение, слабость или паралич (обездвиживание) руки, ноги, половины тела, когда просим поднять руку;

- 4. нарушение или потеря зрения, «двоение» в глазах, затруднена фокусировка зрения;

- 5. нарушение равновесия и координации движений (ощущения «покачивания, проваливания, вращения тела, головокружения», неустойчивая походка вплоть до падения);

- 6. необычно сильная головная боль (нередко после стресса или физического напряжения);

- 7. спутанность сознания или его утрата, неконтролируемые мочеиспускание или дефекация.

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ :

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ НАБЛЮДАЛИСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МИНУТ!

03– для стационарных телефонов,

103– для стационарных и мобильных телефонов.

ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

- 1. Если больной без сознания, положите его на бок , удалите из полости рта съемные протезы (остатки пищи, рвотные массы), убедитесь, что больной дышит. 2. Если пострадавший в сознании , помогите ему принять удобное сидячее или полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки.

- 3. Обеспечьте приток свежего воздуха. Расстегните воротник рубашки, ремень, пояс, снимите стесняющую одежду

- 4. Измерьте температуру тела. Если t=38° или более, дайте больному 1 г парацетамола.

При отсутствии парацетамола других жаропонижающих препаратов не давать!

Если пострадавший не может глотать, препараты не дают.

5. Если больной ранее принимал лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина в крови из группы статинов, дайте больному обычную дневную дозу.

6. Если пострадавшему трудно глотать и у него капает слюна изо рта, наклоните его голову к более слабой стороне тела, промокайте стекающую слюну чистыми салфетками .

- Если пострадавший не может говорить или его речь невнятная, успокойте его и ободрите, заверив, что это состояние временное.

- Что только вызванная в первые 10 мин от начала сердечного приступа или острого нарушения мозгового кровообращения скорая медицинская помощь позволяет в полном объеме использовать современные высокоэффективные методы стационарного лечения и во много раз снизить смертность от этих заболеваний.

- Что состояние алкогольного опьянения не является разумным основанием для задержки вызова бригады скорой помощи при развитии сердечного приступа и острого нарушения мозгового кровообращения — около 30% лиц, внезапно умерших на дому, находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Что закрытый массаж сердца, проведенный в первые 60-120 секунд после внезапной остановки сердца, позволяет вернуть к жизни до 50 % больных.

- Врач скорой помощи должен по телефону сообщить в блок интенсивной терапии неврологического отделения о том, что он транспортирует больного с ишемическим инсультом, которому показана тромболитическая терапия.

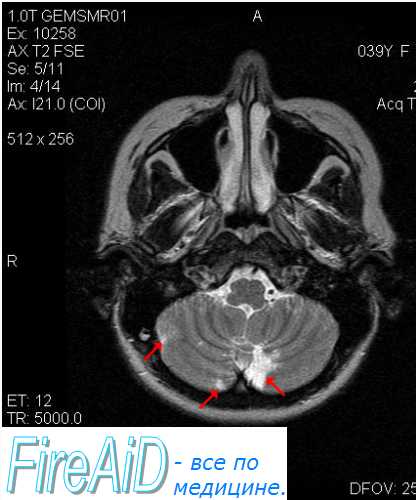

- Врач-невролог блока встречает больного в приемном отделении и транспортирует вместе с медперсоналом приемного отделения на компьютерную томографию. За время транспортировки и проведения этого обследования уточняет анамнез у родственников или самого больного.

- Осмотр и оценка неврологического статуса по шкале NIHSS.

- Измерение уровня АД на обеих руках.

- Установка кубитального периферического венозного катетера.

- Измерение уровня глюкозы в сыворотке крови.

- Забор крови и выполнение следующих лабораторных анализов:

- количество тромбоцитов;

- активированное частичное тромбопластиновое время;

- международное нормализованное отношение (МНО).

- В случае, если больной соответствует критериям включения его в тромболитическую терапию, после осмотра неврологом и выполнения компьютерной томографии головного мозга необходимо обеспечить мониторирование следующих жизненно важных функций в блоке в течение как минимум 48 часов:

- уровня АД;

- частоты сердечных сокращений (ЧСС);

- частоты дыхания (ЧД);

- температуры тела;

- сатурации кислородом (SaO2).

- общие медицинские мероприятия—наблюдение и уход за больным;

- профилактика и лечение основных неврологических осложнений;

- специальные методы лечения инсульта;

- профилактика и лечение экстрацеребральных осложнений;

- реабилитационные мероприятия;

- мероприятия по ранней профилактике повторного инсульта.

- повороты с боку на бок;

- протирание тела;

- регулярные клизмы и опорожнение мочевого пузыря;

- введение адекватного объема жидкости;

- туалет рото- и носоглотки;

- санация трахеобронхиального дерева (при проведении искусственной вентиляции легких);

- контроль за глотанием и питанием;

- профилактика стрессорных язв желудочно-кишечного тракта;

- антибактериальная терапия по показаниям;

- профилактика ДВС-синдрома и тромбоэмболии легочной артерии;

- проведение пассивной гимнастики и массажа.

- пирацетам 12 г внутривенно;

- глицин сублингвально по 1—2?г в сутки;

- семакс 1% по 3 капли эндонозально;

- депротеинизированный гемодериват внутривенно 10—20%-ный инфузионный раствор по 250 мл;

- сернокислая магнезия 25%-ная 20,2?мл в 200 мл изотонического раствора натрия внутривенно капельно 2 раза в день;

- метилэтилпиридинол по 15 мл 1%-ного раствора внутривенно;

- церебролизин 10—30 мл внутривенно;

- кортексин 10 мг внутримышечно;

- этилметилгидроксипиридин сукцинат по 200—300 мг внутривенно капельно;

- холин альфосцерат по 1 г внутривенно капельно и др.

- ацетилсалициловая кислота 1 мг/кг массы тела;

- дипиридамол 25 мг 3 раза в день;

- клопидогрель 75 мг 1 раз в день;

- пентоксифиллин 200 мг внутривенно капельно и др.

- винпоцетин 10—20 мг внутривенно капельно;

- ницерголин 4 мг внутримышечно;

- аминофиллин 10 мл внутривенно и др.

- реополиглюкин 200—400 мл внутривенно капельно;

- декстран 400 мл внутривенно капельно.

- гепарин 5000 ЕД 4—6 раз в сутки подкожно;

- фраксипарин 7500 ЕД подкожно 2 раза в сутки.

- варфарин 2—5 мг в сутки под контролем МНО;

- фениндион 100 мг/сутки.

- 1-й этап — реабилитация начинается в неврологическом отделении больницы, куда доставлен больной бригадой скорой помощи;

- 2-й этап — по окончании острого периода с полным восстановлением нарушенных функций больной выписывается на амбулаторное долечивание или переводится в санаторий, а больной с выраженным двигательным дефицитом переводится в реабилитационное отделение.

- 3-й этап — амбулаторная реабилитация, реабилитация на дому.

- Держите пострадавшего за руку на непарализованной стороне, пресекайте попытки разговаривать и не задавайте вопросов, требующих ответа.

ПОМНИТЕ!

- Будьте здоровы!

Источник

Алгоритм ведения больного с ишемическим инсультом

А.П. СКОРОХОДОВ, заведующий нейрососудистым отделением ГКБ СМП №1, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии с нейрохирургией ИПМО ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Острый инсульт является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. По данным ВОЗ, инсульт является второй по частоте причиной смерти. В Европе каждый год возникает около 1 млн острых ишемических инсультов (ИИ). В России ежегодно регистрируется более 400 тысяч инсультов, из них ишемические составляют 80—85%. До недавнего времени во взглядах на проблему неотложной помощи больным с инсультом доминировал «терапевтический нигилизм». Однако улучшение понимания патофизиологических процессов и новые лечебные технологии изменили ведение больных с инсультом.

Основными этапами медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) являются следующие: догоспитальный, госпитальный, амбулаторно-поликлинический.

1. Догоспитальный этап

Он включает диагностику ОНМК, неотложные лечебные мероприятия, а также экстренную госпитализацию больного. Здесь необходим вызов врача скорой помощи, который должен прежде всего осмотреть больного, собрать анамнез, исключить другие причины ухудшения состояния (ими могут быть гипергликемия, гипогликемия, отравление, инфекция, черепно-мозговая травма, обмороки, мигрень, почечная или печеночная недостаточность), наконец, установить диагноз инсульта пока не уточненного характера.

Основную роль при этом играет анамнез, тщательно собранный со слов род-ственников, окружающих или самого больного, а также характеристика развития неврологических нарушений во времени. Внезапное и острое, в течение нескольких секунд или минут, развитие неврологического дефицита в виде слабости и/или онемения конечностей, лица и, нередко, нарушения речи у лиц, как правило, среднего или пожилого возраста на фоне значительного эмоционального, физического напряжения или сразу после сна, приема горячей ванны, при высоком или, наоборот, низком артериальном давлении позволяет достаточно точно поставить диагноз ОНМК.

Основные этапы медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения:

Наступление инсульта, как правило, сопровождается внезапным появлением у пациента следующих симптомов:

Однако надо помнить и о возможном развитии других симптомов и их комбинаций. Это, например, различные виды нарушений уровня бодрствования от оглушения до сопора и комы, глотания или координации движений; появление двоения в глазах, головокружения.

Неотложные лечебные мероприятия

Неотложные мероприятия бригады врачей скорой медицинской помощи по прибытии к больному инсультом должны включать в себя комплекс обязательных мер, которые проводятся сразу же после общего осмотра больного.

Оценка адекватности оксигенации и ее коррекция

О неадекватности оксигенации свидетельствуют:

увеличение частоты и аритмичность дыхательных движений;

цианоз видимых слизистых оболочек и ногтевых лож;

участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры;

набухание шейных вен.

Наиболее простым способом улучшения оксигенации является подача больному через носовые ходы кислорода со скоростью 2—4?л/мин. Обеспечение эффективной оксигенации при необходимости осуществляется постановкой воздуховода и очищением дыхательных путей. При нарушениях дыхания противопоказаны: лобелин гидрохлорид (угнетает дыхание, может спровоцировать тонико-клонические судороги, снижает артериальное давление (АД) и вызывает рвоту); цитизин (обладает очень кратковременным действием и не стабилизирует нормальное дыхание); камфора, прокаин с сульфокамфорной кислотой, никетамид (способствуют развитию судорожного синдрома и угнетают дыхание).

Коррекция нарушений кровообращения

Осуществляется путем стабилизации АД на уровне 180/100 мм рт. ст. у больных с артериальной гипертонией и на уровне 160/90?мм?рт.?ст. у нормотоников. Снижать АД в тех случаях, когда оно превышает указанные величины, не следует более чем на 15—20% от исходных. Наиболее часто применяют каптоприл 6,25—12,5 мг или эналаприл 5—10 мг. При недостаточной эффективности возможно введение в/в 1—2?мл 1%-ного раствора проксодолола в течение 1?минуты, повторно каждые 5 минут до достижения эффекта, но не более 10 мл 1%-ного раствора. Не рекомендуется назначать нифедипин из-за риска резкого снижения АД.

При артериальной гипотензии рекомендуется применение симпатомиметиков, препаратов, улучшающих сократимость миокарда (сердечные гликозиды), объемовосполняющих средств (низкомолекулярные декстраны, крахмалы и кристаллоидные растворы).

С этой целью используются бензодиазепины короткого действия, вводимые внутривенно: диазепам 0,2—0,4мг/кг, мидазолам 0,2—0,4 мг/кг. При неэффективности применяют вольпроат натрия (в/в 6 мг/кг в течение 3 минут с последующим переходом на 1—2 мг/кг/ч); тиопентал натрия (флакон растворяют 10 мл физиологического раствора натрия и вводят внутримышечно из расчета 1 мл на 10 кг веса больного).

Определение уровня глюкозы в крови

и его коррекция

Определение уровня глюкозы в крови проводится с помощью стандартного экспресс-теста. Коррекция при высоких значениях глюкозы осуществляется простым инсулином, при низком содержании — с помощью в/в водимого 40%-ного раствора глюкозы. При отсутствии возможности провести определение глюкозы в крови, но подозрении на нарушение углеводного обмена следует руководствоваться правилом: гипогликемия более опасна для жизни, чем гипергликемия. Исходя из этого, рекомендуется внутривенное введение 50—60 мл 40%-ной глюкозы. При наличии гипогликемии этим можно спасти больного, в то же время при гипергликемии дополнительное введение данного количества глюкозы не приведет к трагическим последствиям.

Первостепенные задачи оказания медицинской помощи больным с острым тяжелым инсультом на догоспитальном этапе — это поддержание жизненно важных функций и немедленная доставка пациента в соответствующий стационар. Противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК является только его агональное состояние.

2. Госпитальный этап

При поступлении больного в стационар все последующие мероприятия должны проводиться в максимально сжатые сроки. Это, прежде всего, касается пациентов, у которых инсульт развился менее 3-х часов назад и еще есть возможность определения характера инсульта и проведения тромболизиса при его ишемическом генезе.

Тромболитическая терапия при ИИ должна проводиться в стационарах скорой медицинской помощи, в условиях отделения нейрореанимации или блока интенсивной терапии, при условии обязательного наличия в структуре стационара круглосуточных служб нейровизуализации с использованием компьютерной или магнитно-резонансной томографии и лабораторной диагностики.

Тромболизис может проводиться только после исключения геморрагического характера поражения мозга. Желательным также является первичное проведение и мониторирование ультразвуковой транскраниальной допплерографии для уточнения факта окклюзии артерии, верификации локализации окклюзии и контроля за постепенным открыванием сосуда.

Важнейшие задачи оказания медицинской помощи больным с острым тяжелым инсультом на догоспитальном этапе — это поддержание жизненно важных функций и немедленная доставка пациента в стационар. Противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК является только его агональное состояние.

Необходимо максимально стремиться к сокращению времени от момента поступления больного в стационар до начала внутривенного введения алтеплазы (время «от двери до иглы»).

Подчеркну, что введение алтеплазы должно быть начато как можно раньше от начала заболевания. Рекомендуемая доза — 0,9 мг/кг массы тела (максимальная доза 90 мг). 10% всей дозы для пациента вводится в виде болюса внутривенно струйно в течение 1 минуты. Оставшаяся доза вводится внутривенно капельно в течение 1 часа.

Во время и после проведения тромболизиса чрезвычайно важен мониторинг основных жизненно важных функций: АД, ЧСС,ЧД, температуры тела, SaO2 .Во время процедуры тромболитической терапии необходимо контролировать динамику неврологического статуса, наиболее оптимальным является использование шкалы для оценки неврологического дефицита (шкала NIHSS).

Комплекс мероприятий, обязательных для проведения в стационаре:

Наблюдение за больным

Наблюдение за больным необходимо для выработки адекватной тактики по его ведению и включает в себя ряд мероприятий: мониторинг неврологического статуса, оксигенации крови, АД, ЭКГ, внутричерепного давления и церебрального перфузионного давления, центрального венозного давления; контроль основных параметров гомеостаза.

Уход за больным

Уход за больными в острой стадии инсульта, которые часто не только не могут самостоятельно повернуться в кровати, но и находятся в бессознательном состоянии, также является крайне ответственным мероприятием. Он должен включать в себя ежедневное выполнение следующих действий:

Лечение основных неврологических осложнений

К основным патогенетическим изменениям мозга в процессе развития инфаркта мозга, сопровождающимся характерными неврологическими нарушениями, относятся следующие: отек мозга и острая обструктивная гидроцефалия.

Для лечения отека мозга необходима гипервентиляция в условиях искусственной вентиляции легких, снижение РаСО2 до уровня 30 мм рт. ст. Из осмотических диуретиков чаще всего используется маннитол внутривенно капельно в первоначальной дозе 0,5—2,0 г/кг массы тела в течение 20—25 минут, а затем в дозе, составляющей половину от первоначальной, каждые 4—6?часов, не более 3—4 суток. В случае отсутствия маннитола или при невосполненной гиповолемии внутривенно каждые 3—6?часов вводится по 100—150 мл 3%-ного раствора натрия хлорида в течение того же периода.

Оптимальной является следующая модель

этапной реабилитации после инсульта:

1-й этап – реабилитация начинается в неврологическом отделении больницы, куда доставлен больной бригадой скорой помощи;

2-й этап – по окончании острого периода с полным восстановлением нарушенных функций больной выписывается на амбулаторное долечивание или переводится в санаторий, а больной с выраженным двигательным дефицитом переводится в реабилитационное отделение.

3-й этап – амбулаторная реабилитация, реабилитация на дому.

Основными методами лечения острой обструктивной гидроцефалии являются дренаж боковых желудочков, декомпрессия задней черепной ямы и/или удаление некротизированной ткани при инфаркте мозжечка.

Нейропротекция — комплекс универсальных методов защиты мозга от структурных повреждений. Она должна начинаться уже на догоспитальном этапе лечения и продолжаться в стационаре.

С целью метаболической защиты мозга при любом типе инсульта используют препараты, корригирующие энергетический обмен, антиоксиданты и средства, обладающие нейротрансмиттерным и нейромодуляторным действием:

Улучшение церебральной перфузии и улучшение реологических свойств крови

Антикоагулянты прямого действия — по показаниям

Антикоагулянты непрямого действия (оральные антикоагулянты)

3. Амбулаторно-поликлинический этап

Реабилитация — комплекс мероприятий (медикаментозных, физических, педагогических, психологических, правовых), направленных на восстановление нарушенных в результате заболевания функций, социальной адаптации, качества жизни, а тогда, когда это возможно, и трудоспособности. Реабилитация также должна включать профилактику постинсультных осложнений и профилактику повторных инсультов. Длительность реабилитации определяется сроками восстановления нарушенных функций. Следует помнить, что максимальное улучшение двигательных функций отмечается в первые 6 месяцев, бытовых навыков и трудоспособности — в течение 1 года, речевых функций — на протяжении 2—3?лет с момента развития инсульта.

Оптимальной является следующая модель этапной реабилитации после инсульта:

Источник