- Первая доврачебная помощь при дыхательной недостаточности

- Первая доврачебная помощь при дыхательной недостаточности

- Острая дыхательная недостаточность ( Острая легочная недостаточность , Острая респираторная недостаточность )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины ОДН

- Классификация

- Симптомы ОДН

- Диагностика

- Неотложная помощь при ОДН

- Прогноз

Первая доврачебная помощь при дыхательной недостаточности

Характер и очередность проведения лечебных мероприятий при острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) зависит от тяжести и причин, вызвавших данный синдром. В любом случае лечебные мероприятия должны осуществляться в следующем порядке:

1. Восстановите проходимость дыхательных путей по всей их протяженности.

2. Нормализуйте общие и местные расстройства альвеолярной вентиляции.

3. Устраните сопутствующие нарушения центральной гемодинамики.

После обеспечения проходимости дыхательных путей убедитесь в генезе острой дыхательной недостаточности ( ОДН ): с этой целью выведите нижнюю челюсть вперед и установите воздуховод в ротовую полость для устранения западения языка. Если после вышеуказанных мероприятий у больного нормализуется дыхание, следует думать, что ОДН возникла на фоне обструкции верхних дыхательных путей. Если же после проведения вышеуказанного пособия признаки ОДН не купируются, вероятнее всего центральный или смешанный генез нарушения дыхания.

Для купирования острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) I ст. бывает достаточным проведение больному оксигенотерапии увлажненным кислородом. Оптимальным является 35—40% содержание кислорода во вдыхаемой смеси. Вышеуказанная концентрация во вдыхаемом воздухе достигается при подаче кислорода через дозиметр наркозного или дыхательного аппарата в объеме 3—5 л/мин. Следует подчеркнуть, что использование кислородных подушек является малоэффективным средством лечения. Непосредственную подачу кислорода больному можно осуществлять через носовые катетеры или через маску наркозного аппарата.

При острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) I ст. на фоне устраненной обструкции дыхательных путей и при отсутствии воздуховода для предупреждения запа-дения языка больному нужно придать устойчивое боковое положение. Наличие острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) II—III ст. является показанием для перевода больного на ИВЛ. В экстремальной ситуации, при быстром нарастании признаков ОДН, показано проведение коникотомии (см. рис. 33, 34), или прокалывание трахеи толстыми иглами (см. рис. 35). Выполнение трахеотомии в экстренной ситуации не проводится из-за длительности самого оперативного вмешательства. Данную операцию следует рассматривать как плановую при разможжении лица, переломах перстневидного хряща, длительном (более 2—3 суток) нахождении больного на ИВЛ.

Источник

Первая доврачебная помощь при дыхательной недостаточности

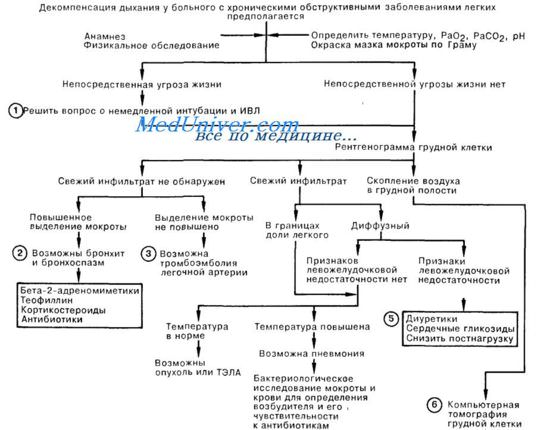

1. У больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) декомпенсация дыхания может наступить внезапно или нарастать постепенно. Больному, состояние которого ухудшается без надежды на скорую положительную динамику в результате одной лишь медикаментозной терапии, следует немедленно провести интубацию трахеи и начать ИВЛ до выяснения причин данной декомпенсации.

2. Наиболее частой причиной острой дыхательной недостаточности у больных с ХНЗЛ является обострение хронического бронхита с прогрессирующим бронхоспазмом. Несмотря на то что большинство бронхитов вызваны вирусами и эффективность антибиотиков не подтверждена, многие врачи эмпирически назначают тетрациклин или ампициллин в дозе 500 мг через каждые 6 ч. Даже в отсутствие свистящего дыхания потенциально поддающаяся коррекции обструкция дыхательных путей требует лечения ингаляционными формами бета2-адреномиметических препаратов [сульфат орципреналина (Астмопент) по 10 мг в виде аэрозоля каждые 30—60 мин], в/в введения теофиллина (эуфиллин в насыщающей дозе 5 мг/кг, впоследствии по 0,5 мг/кг каждый час для достижения сывороточной концентрации теофиллина 10—20 мкг/мл), а также в/в введения кортикостероидов (метилпреднизолон по 125 мг каждые 6 ч).

3. Изменения в легких, обнаруживаемые при перфузионном и вентиляционном сканировании у больных с ХНЗЛ, часто не зависят от наличия или отсутствия тромбоэмболии легочной артерии. Для окончательного диагноза необходимо проведение легочной ангиографии, кроме случаев, когда обнаружены сегментарные и субсегментарные дефекты на перфузионных сканнограммах без аналогичных по локализации изменений на вентиляционных.

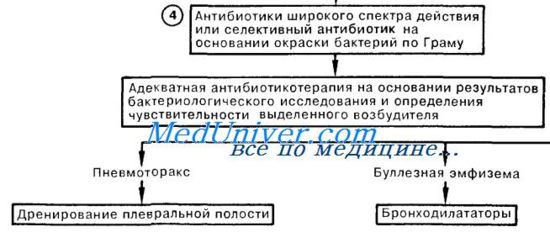

4. Внебольничные пневмонии у больных с ХНЗЛ обычно вызываются пневмококками или Н. influenzae, и для их лечения, как правило, достаточно в/в введения ампициллина или цефамандола по 1 г каждые 6 ч. В то же время тяжелым больным, в особенности в случае госпитальной пневмонии, антибактериальная терапия до получения результатов бактериологического исследования должна назначаться исходя из результатов окраски мазка мокроты по Граму либо эмпирически и включать антибиотики, эффективные в отношении золотистого стафилококка и грамотрицательных возбудителей. Антибактериальная терапия широкого спектра действия в вышеописанной ситуации может включать в/в введение нафциллина по 1 г каждые 4 ч и тобрамицина по 1,5 мг/кг каждые 8 ч.

5. Определенные сложности могут возникнуть при дифференциальной диагностике первично правожелудочковой и первично левожелудочковой сердечной недостаточности, особенно при наличии заболевания сердца у больного с ХНЗЛ. Лечебные мероприятия по поводу недостаточности левого желудочка оправданы при наличии клинических и рентгенологических признаков отека легких. В числе инструментальных методов исследования, используемых для количественной оценки сердечной и легочной функций, следует назвать определение давления заполнения левого желудочка с помощью катетеризации легочной артерии, радиоизотопное сканирование для определения лево- и правожелудочкового выброса, а также выполняемые у постели больного исследования функции дыхания.

6. Компьютерная томография может быть полезна для того, чтобы отличить буллезную эмфизему от пневмоторакса, но чаще всего необходимости в ее проведении не возникает.

Источник

Острая дыхательная недостаточность ( Острая легочная недостаточность , Острая респираторная недостаточность )

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – патологический синдром, характеризующийся резким снижением уровня оксигенации крови. Относится к жизнеугрожающим, критическим состояниям, способным привести к летальному исходу. Ранними признаками острой дыхательной недостаточности являются: тахипноэ, удушье, чувство нехватки воздуха, возбуждение, цианоз. По мере прогрессирования гипоксии развивается нарушение сознания, судороги, гипоксическая кома. Факт наличия и степень тяжести дыхательных расстройств определяется по газовому составу крови. Первая помощь заключается в ликвидации причины ОДН, проведении оксигенотерапии, при необходимости – ИВЛ.

МКБ-10

Общие сведения

Острая дыхательная недостаточность – синдром респираторных расстройств, сопровождающийся артериальной гипоксемией и гиперкапнией. Диагностическими критериями острой дыхательной недостаточности служат показатели парциального давления кислорода в крови (рО2) 50 мм рт. ст. В отличие от хронической дыхательной недостаточности, при ОДН компенсаторные механизмы дыхания даже при максимальном напряжении не могут поддерживать оптимальный для жизнедеятельности газовый состав крови и быстро истощаются, что сопровождается выраженными метаболическими нарушениями жизненно важных органов и расстройствами гемодинамики. Смерть от острой дыхательной недостаточности может наступить в течение нескольких минут или часов, поэтому данное состояние относится к числу ургентных.

Причины ОДН

Этиологические факторы острой дыхательной недостаточности весьма разнообразны, поэтому столкнуться с данным состоянием в своей практической деятельности могут врачи, работающие в отделениях реаниматологии, пульмонологии, травматологии, кардиологии, токсикологии, инфекционных болезней и т. д. В зависимости от ведущих патогенетических механизмов и непосредственных причин выделяют первичную острую дыхательную недостаточность центрогенного, нервно-мышечного, торако-диафрагмального и бронхо-легочного происхождения.

В основе ОДН центрального генеза лежит угнетение деятельности дыхательного центра, которое, в свою очередь, может быть вызвано отравлениями (передозировкой наркотиками, транквилизаторами, барбитуратами, морфином и др. лекарственными веществами), ЧМТ, электротравмой, отеком мозга, инсультом, сдавлением соответствующей области головного мозга опухолью.

Нарушение нервно-мышечной проводимости приводит к параличу дыхательной мускулатуры и может стать причиной острой дыхательной недостаточности при ботулизме, столбняке, полиомиелите, передозировке мышечных релаксантов, миастении. Торако-диафрагмальная и париетальная ОДН связаны с ограничением подвижности грудной клетки, легких, плевры, диафрагмы. Острые дыхательные расстройства могут сопровождать пневмоторакс, гемоторакс, экссудативный плеврит, травмы грудной клетки, перелом ребер, нарушения осанки.

Наиболее обширную патогенетическую группу составляет бронхо-легочная острая дыхательная недостаточность. ОДН по обструктивному типу развивается вследствие нарушения проходимости дыхательных путей на различном уровне. Причиной обструкции могут послужить инородные тела трахеи и бронхов, ларингоспазм, астматический статус, бронхит с гиперсекрецией слизи, странгуляционная асфиксия и др. Рестриктивная ОДН возникает при патологических процессах, сопровождающихся снижением эластичности легочной ткани (крупозной пневмонии, гематомах, ателектазах легкого, утоплении, состояниях после обширных резекций легких и т. д.). Диффузная форма острой дыхательной недостаточности обусловлена значительным утолщением альвеоло-капиллярных мембран и вследствие этого затруднением диффузии кислорода. Такой механизм дыхательной недостаточности более характерен для хронических заболеваний легких (пневмокониозов, пневмосклероза, диффузного фиброзирующего альвеолита и т. д.), однако может развиваться и остро, например, при респираторном дистресс-синдроме или токсических поражениях.

Вторичная острая дыхательная недостаточность возникает в связи с поражениями, впрямую не затрагивающими центральные и периферические органы дыхательного аппарата. Так, острые дыхательные расстройства развиваются при массивных кровотечениях, анемии, гиповолемическом шоке, артериальной гипотонии, ТЭЛА, сердечной недостаточности и других состояниях.

Классификация

Этиологическая классификация подразделяет ОДН на первичную (обусловленную нарушением механизмов газообмена в легких – внешнего дыхания) и вторичную (обусловленную нарушением транспорта кислорода к тканям – тканевого и клеточного дыхания).

Первичная острая дыхательная недостаточность:

- центрогенная

- нервно-мышечная

- плеврогенная или торако-диафрагмальная

- бронхо-легочная (обструктивная, рестриктивная и диффузная)

Вторичная острая дыхательная недостаточность, обусловленная:

- гипоциркуляторными нарушениями

- гиповолемическими расстройствами

- кардиогенными причинами

- тромбоэмболическими осложнениями

- шунтированием (депонированием) крови при различных шоковых состояниях

Подробно эти формы острой дыхательной недостаточности будут рассмотренные в разделе «Причины».

Кроме этого, различают вентиляционную (гиперкапническую) и паренхиматозную (гипоксемическую) острую дыхательную недостаточность. Вентиляционная ДН развивается в результате снижения альвеолярной вентиляции, сопровождается значительным повышением рСО2, артериальной гипоксемией, респираторным ацидозом. Как правило, возникает на фоне центральных, нервно-мышечных и торако-диафрагмальных нарушений. Паренхиматозная ДН характеризуется артериальной гипоксемией; при этом уровень СО2 в крови может быть нормальным или несколько повышенным. Такой вид острой дыхательной недостаточности является следствием бронхо-пульмональной патологии.

В зависимости от парциального напряжения О2 и СО2 в крови выделяют три стадии острых дыхательных расстройств:

- ОДН I стадии – рО2 снижается до 70 мм рт. ст., рСО2 до 35 мм рт. ст.

- ОДН II стадии — рО2 снижается до 60 мм рт. ст., рСО2 увеличивается до 50 мм рт. ст.

- ОДН III стадии — рО2 снижается до 50 мм рт. ст. и ниже, рСО2 увеличивается до 80-90 мм рт. ст. и выше.

Симптомы ОДН

Последовательность, выраженность и скорость развития признаков острой дыхательной недостаточности может различаться в каждом клиническом случае, однако для удобства оценки степени тяжести нарушений принято различать три степени ОДН (в соответствии со стадиями гипоксемии и гиперкапнии).

ОДН I степени (компенсированная стадия) сопровождается ощущением нехватки воздуха, беспокойством пациента, иногда эйфорией. Кожные покровы бледные, слегка влажные; отмечается легкая синюшность пальцев рук, губ, кончика носа. Объективно: тахипноэ (ЧД 25-30 в мин.), тахикардия (ЧСС 100-110 в мин.), умеренное повышение АД.

При ОДН II степени (стадия неполной компенсации) развивается психомоторное возбуждение, больные жалуются на сильное удушье. Возможны спутанность сознания, галлюцинации, бред. Окраска кожных покровов цианотичная (иногда с гиперемией), наблюдается профузное потоотделение. На II стадии острой дыхательной недостаточности продолжают нарастать ЧД (до 30-40 в 1 мин.), пульс (до 120-140 в мин.); артериальная гипертензия.

ОДН III степени (стадия декомпенсации) знаменуется развитием гипоксической комы и тонико-клонических судорог, свидетельствующих о тяжелых метаболических расстройствах ЦНС. Зрачки расширяются и не реагируют на свет, появляется пятнистый цианоз кожных покровов. ЧД достигает 40 и более в мин., дыхательные движения поверхностные. Грозным прогностическим признаком является быстрый переход тахипноэ в брадипноэ (ЧД 8-10 в мин.), являющийся предвестником остановки сердца. Артериальное давление критически падает, ЧСС свыше 140 в мин. с явлениями аритмии. Острая дыхательная недостаточность III степени, по сути, является преагональной фазой терминального состояния и без своевременных реанимационных мероприятий приводит к быстрому летальному исходу.

Диагностика

Зачастую картина острой дыхательной недостаточности разворачивается столь стремительно, что практически не оставляет времени на проведение расширенной диагностики. В этих случаях врач (пульмонолог, реаниматолог, травматолог и т. д.) быстро оценивает клиническую ситуацию для выяснения возможных причин ОДН. При осмотре пациента важно обратить внимание на проходимость дыхательных путей, частоту и характеристику дыхания, задействованность в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, окраску кожных покровов, ЧСС. С целью оценки степени гипоксемии и гиперкапнии в диагностический минимум включается определение газового состава и кислотно-основного состояния крови.

Если состояние пациента позволяет (при ОДН I степени) производится исследование ФВД (пикфлоуметрия, спирометрия). Для выяснения причин острой дыхательной недостаточности важное значение могут иметь данные рентгенографии грудной клетки, бронхоскопии, ЭКГ, общего и биохимического анализа крови, токсикологического исследования мочи и крови.

Неотложная помощь при ОДН

Последовательность мероприятий первой помощи определяется причиной острой дыхательной недостаточности, а также ее тяжестью. Общий алгоритм включает обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей, восстановление нарушений легочной вентиляции и перфузии, устранение сопутствующих гемодинамических нарушений.

На первом этапе необходимо осмотреть ротовую полость пациента, извлечь инородные тела (если таковые имеются), произвести аспирацию содержимого из дыхательных путей, устранить западение языка. С целью обеспечения проходимости дыхательных путей может потребоваться наложение трахеостомы, проведение коникотомии или трахеотомии, лечебной бронхоскопии, постурального дренажа. При пневмо- или гемотораксе производится дренирование плевральной полости; при бронхоспазме применяются глюкокортикостероиды и бронходилататоры (системно или ингаляционно). Далее следует незамедлительно обеспечить подачу увлажненного кислорода (с помощью носового катетера, маски, кислородной палатки, гипербарической оксигенации, ИВЛ).

С целью коррекции сопутствующих нарушений, вызванных острой дыхательной недостаточностью, проводится лекарственная терапия: при болевом синдроме назначаются анальгетики; с целью стимуляции дыхания и сердечно-сосудистой деятельности – дыхательные аналептики и сердечные гликозиды; для устранения гиповолемии, интоксикации — инфузионная терапия и т. д.

Прогноз

Последствия остро развившейся дыхательной недостаточности всегда серьезны. На прогноз оказывает влияние этиология патологического состояния, степень респираторных нарушений, скорость оказания первой помощи, возраст, исходный статус. При стремительно развившихся критических нарушениях наступает смерть в результате остановки дыхания или сердечной деятельности. При менее резкой гипоксемии и гиперкапнии, быстром устранении причины острой дыхательной недостаточности, как правило, наблюдается благоприятный исход. Для исключения повторных эпизодов ОДН необходимо интенсивное лечение фоновой патологии, повлекшей за собой жизнеугрожающие нарушения дыхания.

Источник