Перспективные лекарственные растения это

Использование растительного лекарственного сырья, начавшееся на самых ранних стадиях развития человечества, в последние десятилетия стало уступать свои позиции препаратам производимым в условиях промышленного производства из сырья органических соединений – продуктов производства химической промышленности.

Однако в последнее время появляется все большее количество работ, свидетельствующих о значимой роли растительного лекарственного сырья как основы для изготовления препаратов, позволяющих эффективно проводить профилактику и терапию различных заболеваний, в том числе и социально значимых (1,2).

Нами проведен опрос 32 врачей, пациенты которых страдают социально значимыми заболеваниями – кардиологов, эндокринологов, неврологов и психиатров Курской и Орловской областей, с целью определить их мнение по поводу преимуществ и недостатков назначения препаратов, произведенных на основе растительного лекарственного сырья.

Основными преимуществами названы: мягкое и пролонгированное действие препаратов, высокая эффективность применения на начальных стадиях хронических социально значимых заболеваний, сопутствующих функциональных нарушениях и при профилактике их возникновений, низкая стоимость. К недостаткам были отнесены: скептическое отношение пациентов к препаратам данного ряда, необходимость учета полимодального действия препаратов, в том числе в комплексной медикаментозной терапии, значительное снижение количества аптек, в которых по назначению лечащего врача могут быть изготовлены препараты на основе растительного сырья.

Источник

Зеленые лекарства будущего

Наперстянка пурпурная — лекарственное растение, способное повлиять на восприятие цветов

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Права ли была ваша бабушка, советуя лечить все болезни травами? Как и зачем вырастить растение в пробирке? Почему растения до сих пор остаются единственным источником многих лекарственных веществ? Как обмануть природу и добиться от зеленых лекарей синтеза нужного вам вещества? И какую страшную тайну скрывают растения за яркой окраской?

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Биофармацевтика» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Целебные травы или синтетические таблетки?

Бывает так: вы проснулись утром и чувствуете — голова раскалывается, глаза слезятся, горло болит так, что не можете даже выпить любимый кофе, а встать с постели мешает общая слабость. И если в детстве вы могли остаться дома и пропустить скучные уроки, то сейчас на работе аврал и болеть просто некогда. Что же делать? Среди ваших знакомых обязательно есть хотя бы один человек, который посоветует лечиться травами, а не «химией». По его мнению, растения способны вылечить не только обычную простуду, а вообще все заболевания. Да и в аптеке многие просят натуральные препараты, а у синтетических — недоверчиво изучают инструкцию. Что ж, возможно в этом есть рациональное зерно, хотя с использованием фитопрепаратов и связано много мифов [1].

Растения применяются в медицине с самых давних времен, ведь у древних не было других способов борьбы с болезнями. Еще в начале XX века растения составляли около 80% всех используемых лекарственных средств (ЛС). Позже, благодаря успехам химии, синтетические, гормональные препараты и антибиотики значительно потеснили фитопрепараты. Однако во всем важен баланс, и, к счастью, люди поняли это вовремя. В последнее время вновь возрастает популярность растительных препаратов [2], [3]. Почему?

Лекарственные растения (ЛР) содержат биологически активные вещества (БАВ), которые влияют на биологические процессы в организме человека и животных [4]. Структура многих БАВ настолько сложна, что растения еще долго будут являться их единственным источником. Известно около 20 000 веществ, которые получаются только из растений [5]. Изготовленные на их основе фитопрепараты оказывают длительное мягкое фармацевтическое действие, малотоксичны и реже вызывают аллергические реакции, их можно длительно применять без существенных побочных явлений (что важно при коррекции хронических заболеваний, а также пожилым людям и детям) [2].

В клетках синтез органических веществ протекает, как правило, в мягких условиях (небольшая температура, нормальное давление, малый расход энергии) под действием различных ферментов. А химику, чтобы синтезировать многие БАВ, нужны дорогостоящие исходные вещества, экстремальные температура и давление, и при этом синтез займет много времени, а в итоге — полученный препарат будет стоить достаточно дорого. А благодаря тому, что растение содержит много различных БАВ, с его помощью можно одновременно лечить основное и сопутствующие заболевания [2], [6]. Часто одни препараты растений способны усиливать действия других (синергизм) [7–9]. Также фитопрепараты обладают хорошей совместимостью с синтетическими препаратами, позволяя, при их разумном сочетании, существенно повышать терапевтический эффект лечения. Бонусом фитопрепаратов является способ их применения — часто перорально или наружно, что весьма удобно [2].

Конечно, ЛР не панацея. И «натуральность» фитопрепаратов вовсе не гарантия абсолютной безвредности для организма человека. Многие растения содержат ядовитые вещества (алкалоиды, сердечные гликозиды и др.) и при неправильной дозировке могут вызвать отравление. Химический состав растений непостоянен и значительно изменяется в зависимости от условий произрастания и времени сбора, а также зависит от технологии получения лекарственных препаратов (ЛП). А растущие вдоль дорог или у заводов растения могут содержать тяжелые металлы, канцерогены и прочие токсиканты. Вряд ли вы хотите, чтобы все это попало в ваш организм вместе с целебным чаем или отваром. Чтобы этого не произошло, прежде чем фитопрепарат поступит в аптеку, ученые тщательно изучают химический состав лекарственных растений, анализируют, какие БАВ входят в их состав и как они влияют на организм человека, а также разрабатывают правила стандартизации и проверки качества этих растений. Для этого используют разнообразные методы: спектрофотометрические, фотоэлектроколориметрические, титриметрические, полярографические, хроматографические, гравиметрические и др. (рис. 1).

Рисунок 1. Автор статьи определяет содержание БАВ в малоизученном растительном сырье (а именно, проводит количественное определение свободных органических кислот титриметрическим методом) в лаборатории фармакогнозии Донецкого национального медицинского университета

А если количество действующих веществ в исследуемом лекарственном растительном сырье (ЛРС) или ЛС не могут быть точно определено химическими и физико-химическими методами, в дело вступают фармакологи и применяют биологическую стандартизацию. Например, сила действия препарата, содержащего сердечные гликозиды, определяется на животных (кошках, голубях, лягушках) и выражается в единицах действия в 1 г сырья. В результате испытаний устанавливают наименьшие дозы, которые вызывают систолическую остановку сердца. Итак, современные фармацевты, химики, биологи, фармакологи словно объединяют усилия с травниками и шаманами древности, чтобы окончательно победить все болезни.

Возможно, вы думаете, что фитопрепараты — это только отвары и настойки, сборы и порошкообразное сырье в коробках? Ежегодно в России заготавливаются десятки тысяч тонн ЛРС. Для медицинских целей, согласно нормативной документации, используется около 260 видов ЛРС. Около 90 видов разрешено для реализации в аптеках, а 2/3 собранного сырья поступает на предприятия химико-фармацевтической промышленности для производства лекарственных средств [10], [11]. Да-да, многие знакомые вам лекарства изготовлены на основе растительного сырья. Загляните в домашнюю аптечку, посмотрим, сколько вы найдете там препаратов из следующего списка.

- Нервная работа? Помогут растительные препараты «Новопассит», «Валокордин», «Валокормид», «Валоседан», «Корвалол», «Дормиплант».

- Болит горло? Пригодятся ЛС шалфея лекарственного («Доктор Тайсс», «Сальвин»), комплексный препарат «Ротокан» или иммуностимулирующие леденцы «Тайсс» (на основе экстракта эхинацеи).

- Кашель? Поможет «Пертуссин» (чабрец).

- Проблемы с сердцем? Вот вам кардиотонические ЛС на основе сырья боярышника («Кардиовален», «Кардиплант», «Крабезид») и ландыша («Коргликон», «Конвафлавин» и «Капли Зеленина»).

- При лечении урологических заболеваний пригодится комплексный растительный препарат «Марелин».

- При холецистите — «Танацехол» (пижма).

- При нарушениях венозного кровообращения помогут ЛС на основе семян и листьев конского каштана: «Веноплант», «Эскузан», «Эсфлазид».

- Экстракт корней диоскореи («Полиспонин») эффективен при лечении атеросклероза головного мозга и сосудов сердца. А также сапонины диоскореи — исходные вещества для получения кортикостероидных гормональных ЛС.

- Для лечения витилиго (нарушения пигментации кожи) используют ЛС, содержащие растительные фурокумарины («Псорален», «Аммифурин», «Анмарин», «Бероксан»).

- При запорах помогут ЛС, обладающие слабительным действием: «Кафиол», «Агиолакс» (листья и плоды кассии остролистной), «Рамнил» (кора крушины).

- Самой большой и широко используемой в фармации группой растительных БАВ являются алкалоиды. ЛС на их основе применяют как средства:

- гипотензивные («Резерпин», «Раунатин» из раувольфии змеиной, «Винкамин» из барвинка малого);

- возбуждающие ЦНС («Стрихнина нитрат» — из чилибухи);

- отхаркивающие («Глаувент» из термопсиса);

- антиастматические («Астматин» из белены);

- желчегонные («Берберина бисульфат» из барбариса);

- противоопухолевые («Винбластин», «Винкристин», «Розевин» из катарантуса розового, колхаминовая мазь из безвременника великолепного).

И это еще далеко не полный список ЛС на основе растений, которые вы можете купить в аптеке.

Возможно, вы все равно считаете, что фитопрепараты — это прошлый век, и современная фармация уходит исключительно в сторону химического синтеза? Тогда что вы скажите на следующие цифры — в настоящее время каждый третий ЛП на мировом рынке — растительного происхождения. А в некоторых фармакотерапевтических группах ЛС (например, применяемых при лечении сердечнососудистых заболеваний) они составляют около 80% [12]! В России препараты растительного происхождения занимают около 40% от общего количества используемых в практической медицине лекарственных средств [13]. В странах Евросоюза этот показатель меньше: на растительные лекарства приходится до 10% общего объема рынка ЛС. Зато в Японии и странах Юго-Восточной Азии — до 40%. А в некоторых странах (Индия, Китай, Пакистан, Шри-Ланка, Мали, Танзания) фитопрепараты являются более распространенными, чем лекарства синтетического происхождения [12].

Как объяснить повышение интереса к фитопрепаратам в последнее десятилетие?

Сыграло свою роль появление, в связи с не всегда обоснованным назначением синтетических лекарств, новой нозологической формы заболевания — «лекарственной болезни». Сейчас, по данным ВОЗ, 2,5–5% госпитализированных составляют пациенты с осложнениями, вызванными применением ЛП [12]. При приеме фитопрепаратов случаи непереносимости и проявления лекарственной болезни наблюдаются сравнительно редко. А побочные эффекты от применения лекарств на основе растений встречаются в пять раз реже, чем при использовании других лекарственных средств [2]. Важным аспектом возрождения интереса к лекарствам из растений является применение современных методов изучения химического состава лекарственных растений и фитопрепаратов (тонкослойной и газожидкостной хроматографии, спектроскопии ядерного магнитного резонанса и др.) и совершенствования их стандартизации [2]. А также, специалисты компании Global Industry Analysis объясняют интерес к фитопрепаратам доступной ценой и верой людей (особенно пожилого возраста) в безопасность и эффективность растительных лекарств [14].

Лекарства на основе растений применяют в основном для лечения хронических, вялотекущих заболеваний почти всех органов или систем организма человека. Особенно широко фитопрепараты используют для лечения ЖКТ (4,9%), заболеваний нервной (4,8%), дыхательной (3,6%) и сердечно-сосудистой (2,4%) систем. Около 2,4% растительных препаратов относятся к группе жизненноважных и используемых для лечения онкологических заболеваний [14].

Заголовок этой главы не совсем разумный, ведь не стоит противопоставлять препараты, созданные на основе химического синтеза, средствам растительного происхождения. Для медицинской практики одинаково важны и те, и другие, не забывайте об этом и будьте здоровы!

Но вот проблема — естественные ресурсы ЛР ограничены, собирать растительное сырье желательно только в экологически чистых местах, да и почва со временем истощается. При этом многие растения растут только в определенных климатических условиях, какие-то являются редкими и исчезающими. В связи с этим идет активный поиск альтернативных источников получения БАВ растительного происхождения [15].

Из нескольких клеток получим растение

Одним из таких источников являются культуры клеток растений. Что это такое? Если очень упрощенно — представьте, что вы взяли несколько растительных клеток и поместили на питательную среду, по аналогии с тем как микробиологи выращивают бактерии. Как будет выглядеть полученное нами «растение в пробирке»? Отличается ли его внешний вид от обычного (интактного) растения? Чаще всего — да. Сравните следующие две фотографии. На обеих — табак обыкновенный (Nicotiana tabacum): интактное растение (рис. 2а) и каллусная культура (рис. 2б).

Рисунок 2а. Табак обыкновенный (Nicotiana tabacum)

Источник

Перспективные лекарственные растения это

В последние годы в отдельных сибирских регионах отмечаются тенденции к значительному улучшению экологии окружающей среды. Изучение антропогенного воздействия на различные биообъекты отодвигается на второстепенное место, выставляя на передний план интерес к ярким проявлениям всевозможных влияний биообъектов друг на друга. Научная деятельность экологов и биологов вновь акцентируется на изучении биотических факторов окружающей среды. Выясняется, что угнетение биотических взаимодействий под влиянием антропогенных факторов сменяется такими вновь возникающими яркими проявлениями, как гибель зарослей дикорастущих растений, в том числе и многих лекарственных видов, от нашествий насекомых-вредителей, микроорганизмов, экзо- и эндопаразитов [4, 9].

Исследователи столкнулись с проблемой абсолютной неизученности особенностей заражения, течения болезней растений, иммунного ответа и других механизмов, протекающих у тех растительных видов, которые произрастают в дикой природе. Широко изучены всевозможные паразитарные болезни сельскохозяйственных культур и декоративных видов, тогда как лекарственные растения в этом направлении изучены крайне недостаточно. Согласно литературным данным, сведения касаются в основном насекомых-вредителей, а также некоторых аспектов микробиологии, например, вопросы, затрагивающие порчу уже готового, воздушно-сухого лекарственного растительного сырья [2, 5].

Недостаточно исследованы биолого-физиологические особенности и самих паразитов. Поэтому очень важно всестороннее изучение данных вопросов с целью выяснения и установления особенных факторов устойчивости фитообъектов к поражениям, что в перспективе позволит разработать эффективные противопаразитарные препараты и направления профилактических мероприятий.

Целью нашего исследования является комплексное и всестороннее изучение вопросов эндопаразитизма дикорастущих лекарственных растений. Актуальным является установление особенностей и закономерностей заражения, выявление склонных и устойчивых видов растений с объяснением этих факторов относительно ботанико-семейственной принадлежности, содержания действующих биологически активных веществ и минеральных компонентов в растительных объектах.

Объектами исследования были выбраны дикорастущие растения, имеющие медицинское значение и являющиеся источниками для получения лекарственного растительного сырья [6]. Все они образуют обширные заросли в дикой природе, доступные и пригодные для заготовки сырья, а некоторые культивируются в специализированных совхозах для промышленных целей и выращиваются частными лицами для собственного использования [1, 3, 10].

Так, нами исследованы представители семейства розоцветных (Rosaceae) — боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis L.), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba оfficinalis L.), лабазник шестилепестный (Filipendula hexepetala Gilib.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), рябина черноплодная (Aronia melanocarpa L.), черемуха обыкновенная (Padus racemosa Gilib.), шиповник майский (Rosa majalis L.), яблоня лесная (Malus silvestris L.); семейства астровых (Asteraceae) — календула лекарственная (Calendula officinalis L.), лопух войлочный (Arctium tomentosum Mill.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.); семейства бобовых (Fabaceae) — астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus L.), донник лекарственный (Melilotus officinalis Desr.), клевер луговой (Trifolium pratense L.); семейства яснотковых (Lamiaceae) — зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.); семейства лютиковых (Ranunculaceae) — аконит джунгарский (Aconitum soongoricum L.), василистник малый (Thalictrum minus L.), пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.).

Заготовку образцов для анализа проводили на территории Алтайского края и Кемеровской области в летний период 2007-2010 годов.

Сбор осуществляли в фазу вегетации и во время цветения растений.

Для этого в дикой природе выявляли заросли и среди них выделяли и собирали образцы листьев, имеющие аномальные морфологические признаки.

Образцы с культивируемых растений собирали на приусадебных участках.

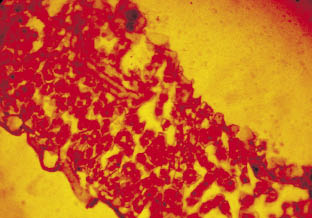

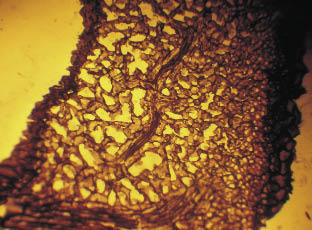

Проведено изучение и описание морфологии пораженных листьев, в результате чего выявлены специфические внешние признаки, характерные для поражения нематодами. Среди них нарушение структуры, побурение (рис. 1), скручивание листовой пластинки, ее истончение, гофрировка (рис. 2, 3), недоразвитие участков листовых пластинок вокруг центральной жилки (см. рис. 1, 3), обесцвечивание верхушки листа (см. рис. 3).

Временные микропрепараты готовили по общепринятым стандартным методикам [5]. Параллельно готовили временные микропрепараты из нормальных листьев без внешне видимых деформаций и изменений, которые использовали в качестве образцов сравнения при описании микрокартины.

Рис. 1. Пример нарушения структуры листовой пластинки малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) с недоразвитием участков и побурением вдоль жилок

Рис. 2. Скручивание, гофрировка и истончение листовой пластинки костяники обыкновенной (Rubus saxatilis L.)

Микропрепараты нормальных и пораженных листьев каждого из вышеперечисленных объектов исследовали при помощи световых микроскопов МБИ-3 и МБИ-6.

Микрофотосъемку производили микрофотонасадкой МФН-1 с цифровым фотоаппаратом Сassio ЕХ-110.

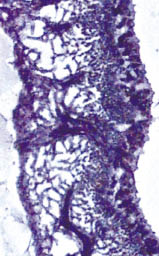

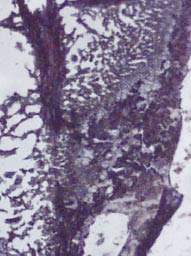

Изучая патологические изменения растительных клеток и тканей в сравнительном аспекте, отмечено, что в подавляющем большинстве случаев характер повреждений очень схож и отличается разрушениями клеток в тканях паренхимы, преимущественно в столбчатом мезофилле, при этом закономерно разрушение нижнего эпидермиса. В подавляющем большинстве случаев разрушения паренхимальной ткани локализуются вокруг проводящих пучков растения (рис. 4-6). Такие закономерные патологии позволяют предположить, что инвазия паразитов в растение происходит с нижней стороны листа, а в тканях нематоды «поселяются» возле проводящих структур, что можно объяснить характером питания гельминтов.

Рис. 3. Скручивания и гофрировки листовой пластинки с недоразвитием участков листовых пластинок вокруг центральной жилки и обесцвечиванием верхушки листа

на примере листа яблони лесной (Malus silvestris L.)

Рис. 4. Фрагмент листовой пластинки Helianthus annuus (увел. ок. 15×об. 40)

Однако схожие по характеру повреждения микропрепараты резко отличались степенью разрушений в структуре клеток и тканей. Все изученные объекты были систематизированы нами на категории, характеризующиеся очень сильной, существенной степенью повреждений, средними и слабыми изменениями структур клеток и тканей листа.

В качестве примера объекта с существенными повреждениями можно представить подсолнечник однолетний (Helianthus annuus, семейство астровых Asteraceae) (см. рис. 4, 5). На общем фоне листа выделяются отдельные скопления из клеток округло-овальной формы разного размера. Цитоплазма проявляет выраженную эозинофилию, ядро одно по центру. Группа клеток по периферии окружена более мелкими клетками, которые расположены тесно друг к другу. Разрушения паренхимы наблюдаются на отдельных участках и носят глобальный характер, одновременно разрушена и губчатая (см. рис. 4), и столбчатая (см. рис. 5) паренхима, границы между ними проследить невозможно. В области разрушений обнаружены отдельно расположенные цитологические элементы, представляющие собой фрагменты клеток, носящие характер «рваных ран», «лоскутьев».

Рис. 5. Фрагмент листовой пластинки Tussilago fаrfara (увел.ок.15×об.40)

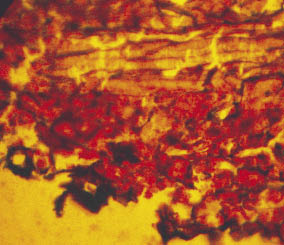

Гистология тех мест, где отмечалось побурение листа, такова: клетки гипертрофированы, без клеточных элементов, стенки утолщены, местами как бы «проседают» (см. рис. 5). На некоторых участках отмечены разрывы в эпидермисе верхней части листовой пластинки. Чаще всего встречаются поражения верхнего эпидермиса, чем нижнего. Хлоропласты очень мелкие, занимают практически всю цитоплазму, за исключением центрального участка, представлены сплошным слоем. Ядро очень крупное, вытянутое, расположено на периферии.

Нами также зафиксированы проявления эндопаразитарных заражений, выраженные разрушениями клеток и тканей средней степени. Такие особенности проявляют мать-и-мачеха — Tussilago fаrfara, семейства астровых Asteraceae и аконит джунгарский — Aconitum soongoricum, семейства лютиковых Ranunculaceae.

Клетки эпидермиса листа мать-и-мачехи одинаковой кубической формы, плотно прижаты друг к другу. Видимых повреждений нет. Клетки губчатой паренхимы овальной формы расположены более рыхло. Наблюдаются дефекты (разрывы клеток) губчатой ткани вблизи проводящих пучков. Столбчатая паренхима состоит из округлых клеток, хорошо окрашенных эозином. В клетках по одному ядру, расположенному по периферии. На некоторых участках отмечены изъязвления листовой пластинки (см. рис. 5).

Строение клеток эпидермиса листа аконита джунгарского не нарушено. Эозинофилии нет. Клетки паренхимы округло-овальной формы, между ними встречаются нормальные клетки шестиугольной формы. В клетках по 2-3 хлоропласта, расположенных кучно у периферии. Есть патологические разрушения клеток паренхимы: внутри разрушения наблюдаются цитологические элементы — обрывки, части клеток (см. рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент листовой пластинки Aconitum soongoricum (увел. ок. 15×об. 40)

Кроме того, при обследовании микропрепаратов выявлены образцы, у которых проявляются лишь поверхностные повреждения клеток эпидермиса, а аномалии клеток мезофилла носят незначительный характер.

Так, анатомическое строение пораженных листьев василистника малого (Thalictrum minus, семейства лютиковых Ranunculaceae) характеризуется наличием вытянутых, плоских клеток верхнего эпидермиса, которые расположены тонким слоем. Наблюдается эозинофилия. Клетки губчатой паренхимы округло-вытянутые, имеют одно большое ядро. Клетки столбчатой паренхимы вытянутой округло-овальной формы, расположены реже, между ними большие межклетники. Отклонений от нормы не обнаружено (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент листовой пластинки Thalictrum minus (увел. ок. 15×об. 40)

Подводя итоги анатомо-гистологического анализа пораженных нематодами листьев, нами установлены особенные специфические патологические изменения клеток и тканей, вызываемые данными эндопаразитами, основными из которых являются повреждения паренхиматозных тканей, деструктивные изменения в губчатой паренхиме, гипертрофия клеток, нарушение целостности клеточной стенки, разрывы нижнего эпидермиса, массовые поражения мезофилла вблизи проводящих элементов (см. рис. 4-7).

При этом наиболее значительные повреждения отмечены при анализе микропрепаратов листьев лекарственных растений, содержащих флавоноиды и витамины. Анатомические изменения в них характеризуются значительными разрушениями клеток губчатого и столбчатого мезофилла.

Микропрепараты листьев эфиромасличного сырья, наоборот, свидетельствуют о том, что в данной группе проявляются лишь поверхностные повреждения клеток эпидермиса, а аномалии клеток мезофилла носят незначительный характер (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент листовой пластинки Paeonia anomala (увел. ок. 15×об. 40)

Полученные результаты согласуются с литературными данными, свидетельствующими о том, что эфирные масла и растения, их содержащие, обладают нематоцидной активностью [7, 8].

В результате анализа микропрепаратов листьев лекарственных растений — представителей различных ботанических семейств нами определены семейства, склонные к поражению растительными эндопаразитами в сравнении с другими. Таковыми являются бобовые (все 100 % исследованных объектов имеют сильные поражения) и астровые (60 % объектов сильно поражены и 40 % имеют поражения средней степени тяжести).

Кроме того, нами выделено семейство яснотковых как относительно устойчивое к заражению нематодными болезнями. Среди видов растений, относящихся к нему, сильно пораженных не встречается. Объекты этого семейства характеризуются только поражениями средней степени тяжести (около 60 %) или вообще не имеют анатомических поражений (примерно 40 %). Причина таких результатов, по-видимому, в том, что большинство растений семейства яснотковых являются концентраторами эфирных масел, которые обладают нематоцидными свойствами. Также можно предположить и активный иммунный ответ этих растений на внедрение в их организм фитогельминтов, что может послужить направлением для дальнейших исследований в области иммунологии растений.

Учитывая содержание минеральных веществ в отдельных видах лекарственного растительного сырья, основываясь на результатах, полученных ранее сотрудниками кафедры с помощью метода эмиссионного спектрального анализа [11, 12], и, проводя параллель между их накоплением и степенью поражения, представилось возможным выделить ряд химических элементов, обладающих отпугивающим действием для фитонематод (слабыми нематоцидными свойствами). Среди них марганец, медь, никель, хром, цинк. Растения, содержащие их в большом количестве, не поражены эндопаразитами или наблюдаются поражения слабой степени.

Установлено также, что такие элементы, как титан, цирконий, стронций и бор содержатся в сильно пораженных растениях и, по-видимому, не оказывают никакого влияния на устойчивость растительного организма к заражению.

Полученные результаты в дальнейшем можно использовать как материал для разработки и получения минеральных подкормок и удобрений, повышающих устойчивость растений к повреждающим факторам и заражению всевозможными паразитами.

Список литературы

- Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР: Атлас / под ред. В.М. Шмидта. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. — 224 с.

- Арутюнов А.В. Галловые нематоды — паразиты декоративных растений и меры борьбы сними. — Ашхабад: Крым, 1986. — 64 с.

- Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений / под ред. Е.М. Шуран, М.С. Шмульян. — М., 1980. — 340 с.

- Барановская И.А. Нематоды растений и почв (афеленхоидиды и сейнуриды). — М.: Наука, 1981. — 233 с.

- Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа / МЗ СССР. — 11-е изд. доп. — М.: Медицина, 1987. — Вып. 1. — С. 276-277, 277-282.

- Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР. — 11-е изд. доп. — М.: Медицина, 1989. — Вып. 2. — С. 226-377 с.

- Деверолл Б.Ж. Защитные механизмы растений. — М.: Колос, 1982. — 144 с.

- Деккер Х. Нематоды растений и борьба с ними. — М.: Колос, 1982. — С. 444.

- Дьяков Ю. П. О болезнях растений. — М.: Медицина, 1985. — 120 с.

- Новиков В.С. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2006. — С. 246-250.

- Попов А. И. Изучение влияния антропогенных факторов на элементный состав и ресурсы лекарственных растений Кемеровской области и республики Тыва: автореф. дис. . д-ра фарм. наук. — М., 1995. — 44 с.

- Попов А.И. Геоэкология представителей семейства бобовых в угледобывающих районах Кузбасса // Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве Западной Сибири: материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. — С. 134-136.

Рецензенты:

Дружинин В.Г., д.б.н., профессор, зав. кафедрой генетики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово;

Якушев М.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии, декан фармацевтического факультета ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Кемерово.

Источник