- Период полувыведения

- Полезное

- Смотреть что такое «Период полувыведения» в других словарях:

- Период полувыведения лекарственного вещества это

- Период полувыведения (полужизни)

- Период полувыведения [ править | править код ]

- Стационарное состояние [ править | править код ]

- 12. Период полувыведения лекарств, его сущность, размерность, взаимосвязь с другими фармакокинетическими параметрами.

- 13. Клиренс как главный параметр фармакокинетики для управления режимом дозирования. Его сущность, размерность и связь с другими фармакокинетическими показателями.

- 14. Доза. Виды доз. Единицы дозирования лекарственных средств. Цели дозирования лекарств, способы и варианты введения, интервал введения.

Период полувыведения

Период полувыведения (T1/2) — время, в течение которого концентрация препарата в организме снижается на 50 %.

Некоторые лекарства имеют очень короткие периоды полувыведения. Для двух простых таблеток аспирина или ибупрофена период полувыведения — приблизительно 4 часа. Но некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, такие как пироксикам имеют период полувыведения приблизительно 24 часа. Препарат золота (средство для базисной терапии ревматоидного артрита), введенный в мышцу, имеет период полувыведения 3-4 месяца.

- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

- Проверить достоверность указанной в статье информации.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Период полувыведения» в других словарях:

ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ — время, за которое организм выделит половину содержавшегося в нем (вредного) вещества (химического элемента). Экологический словарь, 2001 Период полувыведения время, за которое организм выделит половину содержавшегося в нем (вредного) вещества… … Экологический словарь

период полувыведения — biologinė pusėjimo trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. biological half life vok. biologische Halbwertzeit, f rus. биологический период полувыведения, m; период полувыведения, m; период полувыведения радиоактивного вещества, m pranc … Fizikos terminų žodynas

период полувыведения — biologinė pusėjimo trukmė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį radionuklido kiekis organe, audinyje arba organizme dėl biologinių procesų (biologinio išskyrimo) sumažėja pusiau. Matavimo vienetas –… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫЙ — время, в течение которого организм освобождается от половины депонированного в нем радионуклида благодаря биологическому выведению и физическому распаду изотопа. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской… … Экологический словарь

период полувыведения из крови — Средняя продолжительность циркуляции определенной молекулы в кровяном русле [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN serum half life … Справочник технического переводчика

период полувыведения радиоактивного изотопа из живого организма — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN half life period … Справочник технического переводчика

период полувыведения радиоактивных элементов из организма — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN half lifehalf periodhalf time … Справочник технического переводчика

период полувыведения радиоактивного вещества — biologinė pusėjimo trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. biological half life vok. biologische Halbwertzeit, f rus. биологический период полувыведения, m; период полувыведения, m; период полувыведения радиоактивного вещества, m pranc … Fizikos terminų žodynas

период полувыведения биологический в радиологии — промежуток времени, за который половина радиоактивного вещества, содержащегося в организме или в отдельном органе, выводится за счет обменных процессов … Большой медицинский словарь

период полувыведения эффективный в радиологии — промежуток времени, за который активность радиоактивного вещества, находящегося в организме или отдельном органе, уменьшается в два раза вследствие радиоактивного распада и выведения … Большой медицинский словарь

Источник

Период полувыведения лекарственного вещества это

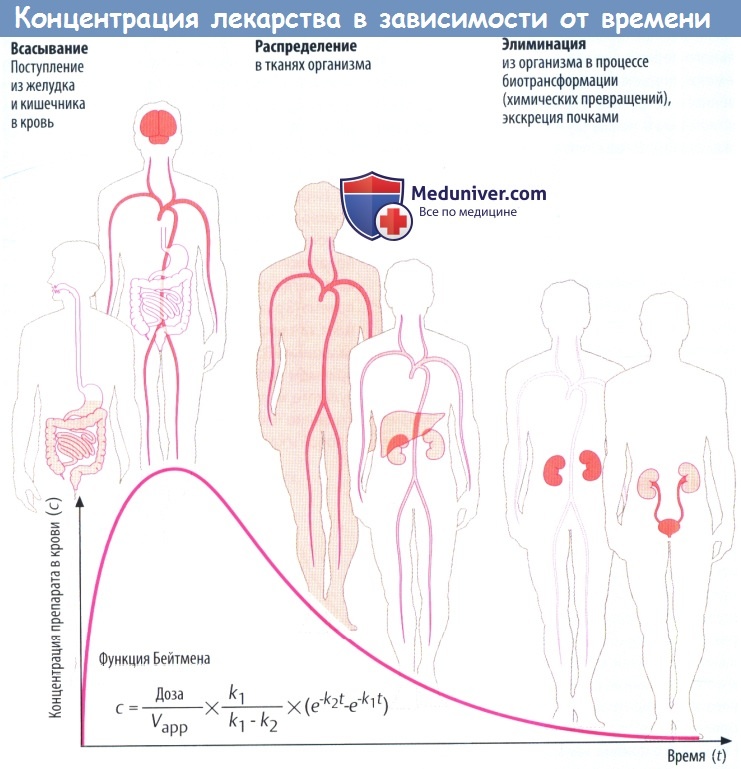

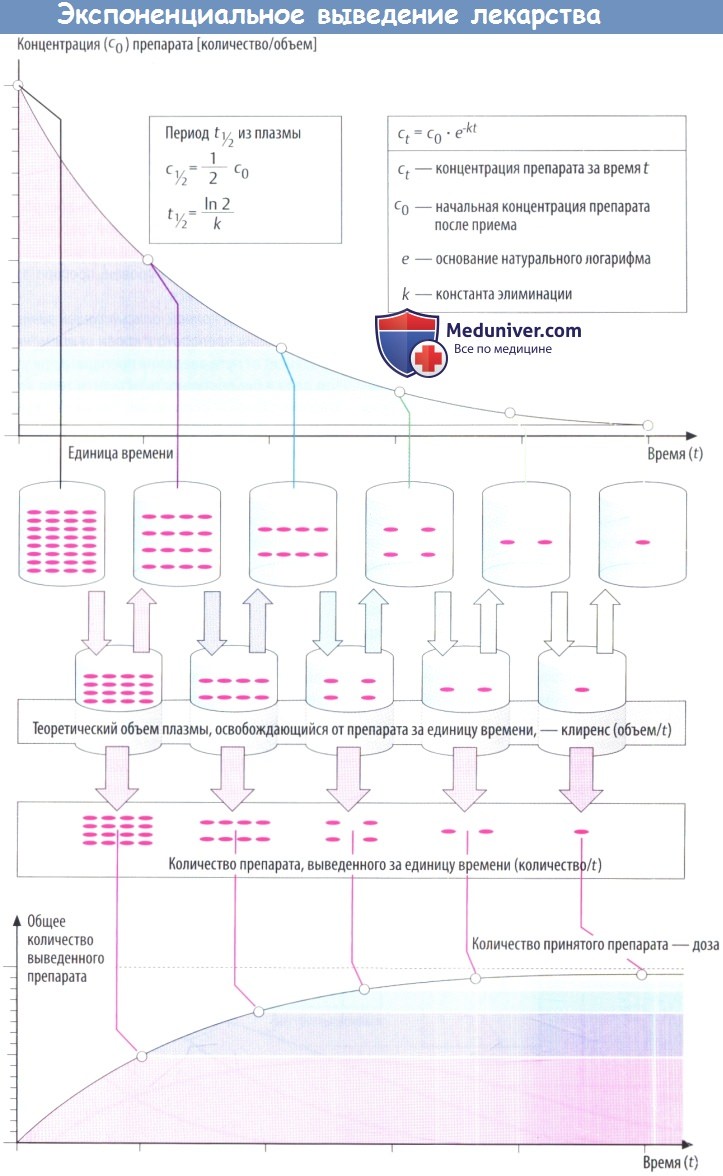

Такие процессы, как всасывание и выведение, обладают экспоненциальными характеристиками. В отношении всасывания это следует из простого факта: количество препарата, перемещающегося за единицу времени, зависит от разности концентраций (градиента) на границе двух тканей (закон Фика).

В процессе всасывания из пищеварительного тракта содержимое кишечника и кровь представляют собой ткани с изначально высокой и низкой концентрациями соответственно. При выведении лекарственного вещества через почки экскреция часто зависит от скорости клубочковой фильтрации, т. е. от количества препарата, попавшего в первичную мочу.

По мере снижения концентрации в крови количество лекарственного вещества, экскретируемого через почки за единицу времени, уменьшается. В результате происходит экспоненциальное снижение, показанное на рисунке ниже. Время экспоненциальногоснижения — постоянный интервал, в течение которого концентрация снижается в 2 раза.

Этот интервал представляет собой период полувыведения (t1/2) и связан с константой скорости элиминации (k) уравнением: t1/2 = (ln2)/k. Эти два параметра вместе с исходной концентрацией (с0) описывают скорость реакции первого порядка (экспоненциальную).

Поскольку эта скорость постоянная, она дает возможность вычислить объем плазмы, освобожденной от лекарственного вещества, учитывая, что оставшееся количество не распределено равномерно в общем объеме плазмы (условие, невозможное в реальности). Теоретический объем плазмы, освобождающейся от лекарственного вещества за единицу времени, называется клиренсом.

В зависимости от того, снижается концентрация в плазме в результате экскреции с мочой либо в результате разрушения в процессе метаболизма, клиренс называют почечным или печеночным. Почечный и печеночный клиренсы суммируются, образуя общий клиренс (Cltot) в случае, если препараты выводятся в неизмененном виде через почки и подвергаются биотрансформации в печени.

Cltot представляет собой сумму всех процессов, участвующих в выведении; он связан с периодом полувыведения (t1/2) и объемом распределения препарата (Vapp) формулой:

Чем меньше объем распределения и чем больше общий клиренс, тем короче период полувыведения.

Для препаратов, выводимых почками в неизмененном виде, t1/2 можно вычислить на основании кумулятивной экскреции с мочой; итоговое общее количество выведенного препарата соответствует количеству всосавшегося препарата.

Печеночная элиминация происходит по экспоненте, т. к. ферменты, катализирующие реакции метаболизма, действуют в квазилинейной области своей кривой активности концентрации; следовательно, количество вещества, подвергшегося метаболизму за единицу времени, уменьшается параллельно снижению концентрации в крови.

Самое известное исключение из экспоненциального закона — выведение алкоголя (этанола), которое происходит по линейному закону (кинетика нулевого порядка), во всяком случае, при концентрации в крови менее 0,02%. Это происходит потому, что лимитирующий скорость фермент алкогольдегидрогеназа достигает полунасыщения при очень низких концентрациях вещества — примерно 80 мг/л (0,008%).

Таким образом, при концентрации этанола в крови на уровне примерно 0,02% скорость реакции выходит на плато, при концентрациях выше этого уровня количество лекарственного вещества, выведенного за единицу времени, остается постоянным.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Период полувыведения (полужизни)

Период полувыведения [ править | править код ]

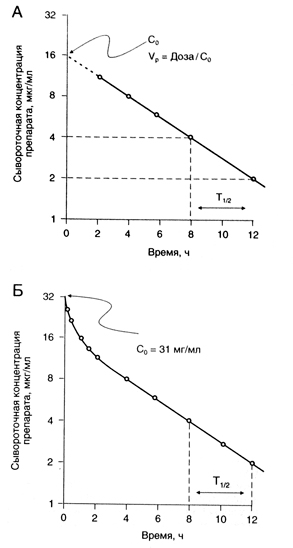

Период полувыведения (Т1/2) — это время, за которое сывороточная концентрация вещества (или его общее содержание в организме) снижается вдвое. В рамках однокамерной модели (рис. 1.4, А) определить Т1/2 очень просто. Полученное значение используют затем для расчета дозы. Однако для многих лекарственных средств приходится использовать многокамерную модель, так как динамика их сывороточной концентрации описывается несколькими экспоненциальными функциями (рис. 1.4, Б). В таких случаях рассчитывают несколько значений Т1/2.

Раньше Т1/2 рассчитывали по участку фармакокинетической кривой, отражающему стадию равновесия (стадию элиминации). С появлением более чувствительных методов измерения концентрации веществ в крови оказалось, что конечный Т1/2 гораздо больше начального. Например, для гентамицина конечный Т1/2 равен 53 ч, тогда как в Приложении II приведен T1/2 2—3 ч. Чрезвычайно длительный конечный Т1/2 индометацина (120 ч) обусловлен, вероятно, активным кишечно-печеночным кругооборотом препарата (в Приложении II приведен Т 1/2 2,4 ч). Клиническая значимость Т1/2 для того или иного периода зависит от того, какая доля вещества выводится из организма и каков объем распределения в этот период, а также от того, какой из показателей — сывороточная концентрация препарата или его общее содержание в организме — лучше коррелирует с фармакологическими эффектами. В Приложении II приведены величины Т1/2, имеющие наибольшее практическое значение.

В прошлом изменение фармакокинетики лекарственных средств при разных патологических состояниях оценивали только на основании Т1/2. В настоящее время общепризнано, что Т1/2 зависит от клиренса и объема рас- пределения вещества. В стационарном состоянии зависимость между Т1/2, клиренсом и объемом распределения приблизительно описывается следующим уравнением:

T1/2 = 0.693 x Vc / Cl(1.12)

Клиренс характеризует способность организма элиминировать вещество, поэтому при снижении этого показателя вследствие какого-либо заболевания Т1/2 должен увеличиваться. Но это справедливо лишь в том случае, если не меняется объем распределения вещества. Например, с возрастом Т1/2 диазепама увеличивается, но не за счет уменьшения клиренса, а вследствие увеличения объема распределения (Klotzetal., 1975). На клиренс и объем распределения влияет степень связывания вещества с белками плазмы и тканей, так что предсказать изменение Т1/2 при том или ином патологическом состоянии не всегда возможно. При остром вирусном гепатите Т1/2 толбутамида уменьшается, а не увеличивается, как это можно было бы ожидать, из-за снижения степени связывания препарата с белками плазмы и тканей. Объем распределения толбутамида не меняется, а клиренс увеличивается вследствие увеличения сывороточной концентрации свободного препарата (Williams et al., 1977).

По Т1/2 не всегда можно судить об изменении элиминации препарата, зато этот показатель позволяет рассчитать время достижения стационарного состояния (в начале лечения, а также при изменении дозы или частоты введения). Сывороточная концентрация, составляющая примерно 94% средней стационарной, достигается за время, равное 4Т1/2. Кроме того, с помощью Т1/2 можно оценить время, необходимое для полного удаления вещества из организма, и рассчитать интервал между введениями (см. ниже).

Стационарное состояние [ править | править код ]

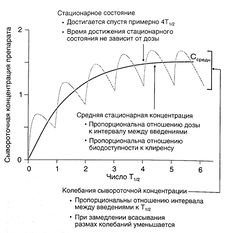

Согласно уравнению 1.1, если вещество вводится путем инфузии с постоянной скоростью, в стационарном состоянии скорость поступления вещества (скорость инфузии) равна скорости его элиминации (произведение клиренса на сывороточную концентрацию препарата — уравнение 1.3). Уравнение 1.1 можно применять и при дробном введении (например, 250 мг каждые 8 ч): в этом случае также устанавливается стационарная сывороточная концентрация препарата, но в промежутках между введениями она колеблется от минимальной до максимальной (рис. 1.5).

Описание к рис. 1.5. Динамика сывороточной концентрации лекарственного средства при дробном введении. Серая кривая описывает накопление препарата при введении с интервалами, равными Т1/2, при условии, что скорость всасывания в 10 раз больше скорости элиминации. При увеличении скорости всасывания максимальная концентрация в стационарном состоянии стремится к 2, а минимальная — к 1. Черная кривая отражает динамику сывороточной концентрации препарата, который вводят в эквивалентной дозе путем инфузии. Обе кривые соответствуют однокамерной фармакокинетической модели. Средняя концентрация в стационарном состоянии вычисляется по уравнению:

Cсредн=F x Доза / (Cl x T)

Это уравнение можно получить путем замены в уравнении 1.1 скорости поступления вещества на выражение F х Доза / Т. Ссредн соответствует концентрации препарата в стационарном состоянии при введении путем инфузии.

Источник

12. Период полувыведения лекарств, его сущность, размерность, взаимосвязь с другими фармакокинетическими параметрами.

Период полуэлиминации (t½, мин) – это время, необходимое для снижения концентрации ЛС в крови ровно наполовину. При этом не играет роли каким путем достигается снижение концентрации – при помощи биотрансформации, экскреции или же за счет сочетания обоих процессов.

Период полуэлиминации определяют по формуле:

Период полувыведения – важнейший фармакокинетический параметр, позволяющий:

а) рассчитать время наступления равновесной концентрации (равно 5 периодам полуэлиминации)

б) определить время полной элиминации препарата

в) предсказать концентрацию ЛС в любой момент времени (для ЛС с кинетикой первого порядка)

13. Клиренс как главный параметр фармакокинетики для управления режимом дозирования. Его сущность, размерность и связь с другими фармакокинетическими показателями.

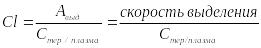

Клиренс (Cl, мл/мин) — объем крови, который очищается от ЛС за единицу времени.

Т.к. плазма (кровь) — «видимая» часть объема распределения, то клиренс – фракция объема распределения, из которой лекарство выделяется в единицу времени. Если обозначить общее количество лекарства в организме через Аобщ, а количество, которое выделилось через Авыд, то :

С

Таким образом, клиренс – отношение скорости выведения лекарственного средства к его концентрации в плазме крови.

В таком виде формулу клиренса используют для расчета поддерживающей дозы лекарства (Dп), т.е той дозы лекарственного средства, которая должна скомпенсировать потерю лекарства и поддержать его уровень на постоянном уровне:

Клиренс аддитивен, т.е. элиминация вещества из организма может происходить с участием процессов, идущих в почках, легких, печени и других органах: Clсистемный = Clпочечн. + Clпечени + Clдр.

Клиренс связан с периодом полуэлиминации ЛС и объемом распределения: t1/2=0,7*Vd/Cl.

14. Доза. Виды доз. Единицы дозирования лекарственных средств. Цели дозирования лекарств, способы и варианты введения, интервал введения.

Действие ЛС на организм в большей степени определяется их дозой.

Доза — количество вещества, введенное в организм за один прием; выражается в весовых, объемных или условных (биологических) единицах.

а) разовая доза – количество вещества на один прием

б) суточная доза — количество препарата, назначаемое на сутки в один или несколько приемов

в) курсовая доза — общее количество препарата на курс лечения

г) терапевтические дозы — дозы, в которых препарат используют с лечебными или профилактическими целями (пороговые, или минимальные действующие, средние терапевтические и высшие терапевтические дозы).

д) токсические и смертельные дозы – дозы ЛВ, при которых они начинают оказывать выраженные токсические эффекты или вызывать смерть организма.

е) загрузочная (вводная) доза – кол-во вводимого ЛС, которое заполняет весь объем распределения организма в действующей (терапевтической) концентрации: ВД = (Css * Vd)/F

ж) поддерживающая доза – систематически вводимое количество ЛС, которое компенсирует потери ЛС с клиренсом: ПД = (Css * Cl * T)/F

Единицы дозирования ЛС:

1) в граммах или долях грамма ЛС

2) количество ЛС в расчете на 1 кг массы тела (например, 1 мг/кг) или на единицу поверхности тела (например, 1 мг/м 2 )

Цели дозирования ЛС:

1) определить количество ЛС, необходимое для того, чтобы вызвать нужный терапевтический эффект с определенной длительностью

2) избежать явлений интоксикации и побочных эффектов при введении ЛС

Способы введения ЛС: 1) энтерально 2) парентерально (см. в. 5)

Варианты введения ЛС:

а) непрерывный (путем длительных внутрисосудистых инфузий ЛС капельно или через автоматические дозаторы). При непрерывном введении ЛС его концентрация в организме изменяется плавно и не подвергается значительным колебаниям

б) прерывистое введение (инъекционным или неинъекционным способами) — введение лекарства через определенные промежутки времени (интервалы дозирования). При прерывистом введении ЛС его концентрация в организме непрерывно колеблется. После приема определенной дозы она вначале повышается, а затем постепенно снижается, достигая минимальных значений перед очередным введением лекарства. Колебания концентрации тем значительнее, чем больше вводимая доза лекарства и интервал между введениями.

Интервал введения – интервал между вводимыми дозами, обеспечивающий поддержание терапевтической концентрации вещества в крови.

Источник