- Перелом пястной кости первая помощь

- Класс А: Внесуставные переломы основания и диафиза I пястной кости

- Лечение внесуставных переломов основания и диафиза I пястной кости

- Класс Б: Внутрисуставные переломы основания I пястной кости

- Лечение внутрисуставных переломов I пястной кости

- Переломы пястных костей

- Механизм травмы

- Диагностика

- Лечение переломов пястных костей

- Консервативное лечение

- Какие переломы необходимо оперировать?

- Перелом пястной кости первая помощь

- Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Перелом пястной кости первая помощь

По своей биомеханике I пястная кость значительно отличается от остальных. Это связано с ее высокой степенью подвижности. Поэтому переломы I пястной кости — довольно редкое явление и угловая деформация здесь допустима в значительных пределах без каких-либо функциональных нарушений. На основании вовлечения в перелом запястно-пястного сустава переломы I пястной кости делят на две группы. Переломы типа А являются внесуставными, а переломы типа Б сопровождаются повреждением сустава.

Класс А: Внесуставные переломы основания и диафиза I пястной кости

Внесуставные переломы I пястной кости встречаются значительно чаще внутрисуставных. Существует три вида внесуставных переломов: поперечный, косой и у детей эпифизеолиз, или остеоэпифизеолиз.

Перелом I пястной кости обычно возникает при прямом ударе, ударе по дистальной части большого пальца или вколачивающем ударе. Скручивание по оси в сочетании с прямым ударом часто приводит к косым переломам.

Над местом перелома отмечаются боль и чувствительность при пальпации, усиливающиеся при движении.

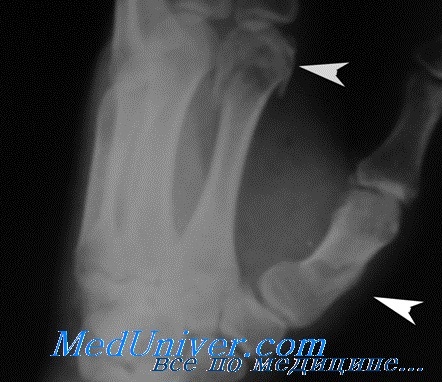

При выявлении этих переломов одинаково информативны снимки в прямой и боковой проекциях. Внутрисуставные переломы и эпифизеолизы часто требуют снимка в косой проекции для точного определения места перелома и вида смещения.

Сопутствующие повреждения при переломах этого типа встречаются крайне редко.

Лечение внесуставных переломов основания и диафиза I пястной кости

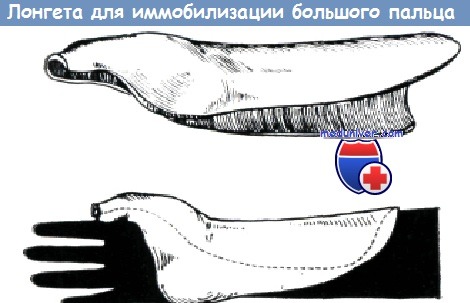

Из-за достаточно высокой подвижности I пястной кости допустима угловая деформация до 20—30° без последующего нарушения функции. При переломах с угловой деформацией более 20—30° показана закрытая репозиция под местной анестезией, после чего сразу же делают контрольные снимки. Затем большой палец иммобилизуют короткой гипсовой повязкой для большого пальца на 4 нед с согнутым запястно-пястным суставом и большим пальцем в положении сжатого кулака.

Косые переломы могут быть нестабильны и осложняться ротационным смещением. При их лечении часто требуется чрескожная фиксация спицей. Эпифизеолизы (III тип перелома) требуют направления к ортопеду для специализированного лечения и последующего наблюдения.

Внесуставные переломы I пястной кости могут осложниться ротационной деформацией с последующим нарушением нормальных движений кисти.

Класс Б: Внутрисуставные переломы основания I пястной кости

Имеются два типа внутрисуставных переломов I пястной кости. Тип I — перелом Беннетта, представляющий собой перелом, комбинированный с подвывихом или вывихом в запястно-пястном суставе. Тип II — перелом Роландов, который может быть Т- или Y-образным с вовлечением суставной поверхности.

Наиболее часто встречающийся механизм — действие на частично согнутый палец осевой силы, например, при ударе сжатым кулаком о твердый предмет. Главные деформирующие силы возникают вследствие действия длинной приводящей мышцы во взаимодействии с наружными разгибателями, что приводит к латеральному и проксимальному подвывиху диафиза пястной кости. Передняя косая связка и глубокая локтевая связка прикреплены к основанию I пястной кости и стремятся удержать проксимальный фрагмент на месте.

Для определения вида перелома снимки делают в обычных проекциях.

Лечение внутрисуставных переломов I пястной кости

Класс Б: I тип (переломовывих Беннетта). Неотложная помощь включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию и раннее направление к хирургу-ортопеду. Репозиция этого переломовывиха (или подвывиха) должна быть анатомически точной и часто требуют фиксации спицей для удержания фрагментов в правильном положении.

Класс Б: II тип (перелом Роландов). Неотложная помощь включает прикладывание льда, приподнятое положение конечности, ее иммобилизацию и направление к ортопеду. Прогноз при этом переломе неблагоприятен и зависит от степени раздробления.

Наиболее частое осложнение — остеоартроз. При переломовывихе Беннетта он может быть следствием неадекватной репозиции, в то время как перелом Роландов может осложниться артрозом даже при адекватном лечении.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Переломы пястных костей

Механизм травмы

Часто переломы костей кисти являются результатом активных действий травмируемого, неудачный удар кулаком о твердый предмет может привести к перелому. Для 5 пястной есть даже специальный термин – перелом боксера.

Также подобную травму можно получить при падении с опорой кисть, при ударе по руке чем-то твердым.

Диагностика

Симптомами любого перелома являются, боль, отек, нарушение функции, ограничение движений в смежных суставах. Для кисти очень характерен быстро нарастающий отек, особенно если сломаны 2 и более костей. Из-за отека часто не заметна деформация, вызванная смещением отломков, поэтому некоторые пациенты считают такие травмы просто сильными ушибами и откладывают обращение к врачу.

Для выявления перелома стандартным исследованием является рентген. Для более точного определения положения отломков или выявления внутрисуставных переломов основания пястных костей может быть использована компьютерная томография (КТ).

Лечение переломов пястных костей

Для первого этапа самостоятельной помощи основными целями являются – обезболивание и профилактика отека. Для этого придайте кисти комфортное положение, приложите лед, старайтесь держать руку как можно выше. Не стоит откладывать обращение за квалифицированной помощью, более чем на 2-3 дня.

После выполнения рентгеновских снимков можно определиться с тактикой лечения.

Большинство перелом пястных костей поддаются консервативному лечению, либо закрытой репозиции с помощью спиц. Иногда, особенно для внутрисуставных переломов используются миниимпланты: пластины, винты, специальные стержни.

Консервативное лечение

Если смещение отломков признано незначительным, значит можно обойтись иммобилизацией с помощью гипса или других материалов. Незначительное смещение – понятие несколько размытое, это значит, что нет большого укорочения, угловой деформации, смещения по суставной поверхности, ротационного смещения. Последнее определяется в бОльшей степени не по рентгеновским снимкам, а по положению пальцев при их сгибании. При переломах пястных костей следует всегда попросить пациента попробовать сжать кулак, чтобы исключить перекрещивание пальцев. Западение костяшки или небольшой бугор на тыле кисти доставляют гораздо меньше хлопот, чем скрещивающиеся пальцы.

Иммобилизацию накладывают от проксимальных межфаланговых суставов до средней трети предплечья в положении сгибания в пястно-фаланговых суставах 70-90 градусов и разгибания в запястье около 45 градусов. Такое положение является наиболее физиологичным, важно, чтобы кончики пальцев оставались подвижными. Срок иммобилизации обычно порядка 4х недель. Наиболее удобная легкая и комфортная иммобилизация получается из микроперфорированного низкотемпературного пластика Orfit NS толщиной 1,6 или 2 мм.

Какие переломы необходимо оперировать?

Если положение отломков оценивается специалистом, как неприемлимое, пациенту настоятельно рекомендуют оперативное лечение. Способ фиксации зависит от картины перелома и навыков и предпочтений врача. Многие переломы могут быть фиксированы спицами через проколы в коже, такие операции проводят под рентген-контролем в специально оборудованной операционной. Фиксация спицами считается относительно стабильной, поэтому требует дополнительной внешней иммобилизации гипсом или пластиком. Концы спиц могут быть оставлены снаружи или скушены под кожей. Через 4 недели в большинстве случаев спицы удаляют.

Внутрисуставные переломы подлежат точной репозиции и стабильной фиксации, для этих целей используют пластины и винты. Приходится делать полноценный доступ для открытой репозиции и фиксации имплантами. В случае выполнения стабильного остеосинтеза внешняя иммобилизация не требуется и можно начинать разрабатывать руку по мере снижения послеоперационного отека и боли.

Конечно, результаты лечения будут лучше при своевременном обращении к врачу, то есть хотя бы в течение недели с момента травмы, однако не всегда это возможно. А бывает, что обращение и лечение были своевременными, но неправильными. Исправление неправильно сросшихся переломов – тоже вполне выполнимое мероприятие. Приходите, и мы обсудим варианты решения вашей проблемы.

Источник

Перелом пястной кости первая помощь

Пястные кости располагаются не в одной плоскости, а образуют свод кисти. Свод запястья переходит в свод, образованный пястными костями.

Этот полукруг дополняется до полного круга большим пальцем, и таким образом кончики пальцев соприкасаются в одной точке. Если свод кисти, вследствие повреждения костей или мышц, уплощается, то образуется травматическая плоская кисть.

При переломе пястных костей отломки смещаются с образованием угла, открытого к ладони. Межкостные и червеобразные мышцы оказывают действие на апоневроз разгибателей пальцев и головки костей, смещая их в сторону ладони. Действие сгибателей аналогично.

Переломы шейки пястных костей встречаются довольно часто. Если смещение головки является незначительным, то на кисть следует наложить гипсовую перчатку с шиной для фиксации соответствующего пальца. Однако любое значительное смещение головки нуждается в репозиции, которая наиболее просто выполняется по способу Яхса, то есть на согнутый в пястно-фаланговом суставе палец соответственно направлению продольной оси основной фаланги оказывается давление в дорзальном направлении.

После репозиции пястнофаланговый сустав иммобилизуется по описанному выше способу — на три недели. При переломе шейки пястной кости иногда требуется фиксация при помощи спицы Киршнера (Буннелл) по показаниям и способам, описанным выше в связи с оперативным лечением переломов диафизов. Как правило, при переломах диафиза пястных костей имеется значительное смещение отломков.

При прямом действии силы обычно возникают поперечные переломы диафизов пястных костей, косые переломы являются результатом действия непрямой травмы. Смещение отломков приводит к следующим деформациям:

а) образование угла, открытого к ладони, вследствие напряжения мышц. Собственные мышцы кисти и сгибателя ее оттягивают дистальныи отломок в волярную сторону, таким образом головка пястной кости отклоняется к ладони;

б) пястная кость укорачивается и дистальная межпястная дуга уплощается;

в) гиперэкстензия в пястнофаланговом суставе вследствие действия сухожилий разгибателей;

г) гиперфлексия в межфаланговых суставах, вызванная смещением межкостных мышц. Эти мышцы ввиду укорочения пястных костей больше не способны выполнять функцию разгибания.

Следствием неправильно сросшихся переломов пястных костей является уменьшение силы кисти, что объясняется изменением динамики пальцев и уплощением свода, образованного пястными костями.

Прогноз этих переломов является удовлетворительным только в случаях удачной репозиции. В противном случае часто имеется торсия или укорочение пальцев, сращение сухожилий и контрактура суставов пальцев.

С точки зрения лечения переломы диафиза пястных костей Фюши разделяет на переломы: без смещения и со смещением.

а) При наличии переломов без смещения достаточным является наложение шины или гипсовой повязки, моделированных соответственно положению кисти в умеренном тыльном сгибании. Шина накладывается до дистальной ладонной борозды, чтобы не мешать свободному движению основных суставов. Гипсовая повязка снимается через три недели и в течение последующих двух недель кисть фиксируется при помощи алюминиевой полутрубки.

б) Переломы со смещением отломков. При лечении переломов со смещением под углом или с торзионным смещением следует применять наиболее простой способ лечения, который обеспечивает достаточную фиксацию перелома и не приводит к посттравматическим нарушениям кровообращения.

Способы лечения могут быть: консервативные и оперативные.

а) Консервативный способ Бёлера, предложенный им в 1917 году и видоизмененный Буннеллом.

При отсутствии бокового смещения отломков кисти придается положение тыльного сгибания так, чтобы при этом разгибатели ее расслаблялись. На проксимальный фрагмент следует оказать давление в дорзо-волярном направлении, одновременно с этим на головку пястной кости — давление противоположного направления.

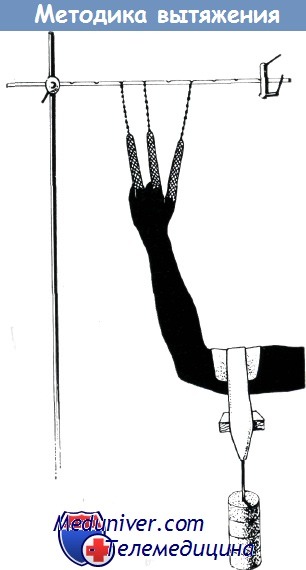

Если смещение отломков приводит к укорочению поврежденного отдела кисти, то сначала следует вытяжение пальца соответственно направлению продольной его оси, а затем производится исправление смещения по описанному выше способу. Для такого кратковременного вытяжения (не более 145 минут) с репозицией и последующего наложения гипсовой повязки успешно может быть применен аппарат, показанный на рисунке, — «гильза для вытяжения пальцев».

Первоначально шине придается требуемая форма: нижний конец ее должен соответствовать функциональному положению суставов пальца, верхнему концу придается форма крючка.

Предплечье и тыл кисти покрываются одним слоем трикотажной ткани, затем накладывается гипсовая повязка так, чтобы кисть находилась в требуемом положении.

Гипсовая повязка накладывается от пястнофаланго-вых суставов до верхней трети предплечья. Головки пястных костей и большой палец должны быть оставлены свободными.

Моделированная по требуемому размеру алюминиевая шина накладывается поверх гипсовой повязки и фиксируется несколькими ходами гипсового бинта в двух местах: у верхнего крючка и на ладони. После высыхания гипсовой повязки форма алюминиевой шины может быть изменена соответственно требованиям.

При сгибании пальцев нельзя забывать о том, что кончики их должны быть направлены к ладьевидной кости. Большому пальцу придается положение противопоставления. Неповрежденные фаланги пальцев фиксируются на шине полосками липкого пластыря (по схеме Изелена)

После вправления смещенных отломков кисть в положении тыльного сгибания фиксируется гипсовой перчаткой. Гипсовая перчатка дополняется изогнутой проволочной или гипсовой шиной для пальца.

Суставам пальцев придается положение сгибания: пястнофаланговому до 20—45°, среднему суставу пальца до 90°, а дистальному — до 15°. Если сгибание в пястнофаланговом суставе больше чем 45°, то дистальный отломок смещается в дорзальном направлении, а если оно меньше 20°, то создаются условия для образования неподвижности пальца в выпрямленном положении. На шине палец фиксируется липким пластырем.

Постоянное вытяжение, по мнению Фюши, следует применять только при лечении оскольчатых переломов. Этот способ имеет свои недостатки. Известно, что при этом продолжительность консолидации отломков может быть длительной, иногда наступает вторичное смещение отломков, возникают псевдоартрозы, анкилозы, трофические расстройства и присоединяется инфекция.

Как правило, липкопластырное вытяжение является достаточным, но для фиксации липкого пластыря следует добавить мастизол. Даже рыхлая циркулярная повязка может привести к нарушению кровообращения пальца. В случае применения скелетного вытяжения Фюши предлагает проводить спицу Киршнера через головку первой фаланги и к спице присоединять специальную дугу для скелетного вытяжения.

Иммобилизация продолжается не более трех недель, причем нельзя упустить из виду, что за этот срок сгибательная ось пальца должна быть направлена к бугорку ладьевидной кости.

Продолжительное вытяжение пальцев не имеет особых преимуществ, поэтому показания к его применению суживаются. В связи с этим Вербен пишет следующее: «Как правило, вытяжение с прошиванием мякоти пальца можно и не применять и палец фиксировать просто па шине. Однако следует стремиться к избежанию ротации отломков по оси. Это достигается тем, что кончики II и III пальцев направляются к бугорку ладьевидной, а IV и V пальцев — к полулунной кости».

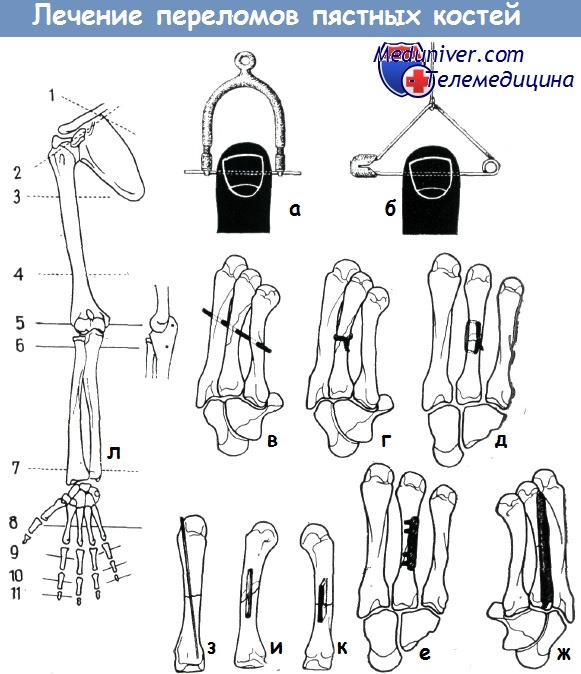

в-ж Способы фиксации отломков при оперативном лечении переломов пястных костей

л — типичные (сплошная линия) и атипичные места (прерывистая линия) на верхней конечности для введения спицы при вытяжении:

1. Ключица,

2. акромиальный отросток,

3. верхняя треть плеча,

4. нижняя треть плеча,

5. локтевой отросток,

6. проксимальный отдел локтевой кости,

7. дистальный отдел лучевой кости,

8. диафизы II—IV пястных костей,

9—10. основные и средние фаланги,

11. концевые фаланги

(по схеме Wachsmuth, Die Operat an den Extr. Spinger)

Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Закрытые переломы пястных костей, как правило, восстанавливаются хорошо при применении консервативных способов лечения, особенно если не стремиться к анатомическому совершенству. Стремление любой ценой достичь последнего может привести к развитию псевдоартроза или анкилоза.

По мнению Фюши, консервативное лечение, имеющее все преимущества, следует предпочитать оперативному способу; хотя и при первом могут иметь место незначительные укорочения и отклонения пальцев в сторону, но они не нарушают функцию кисти. В то же время оперативное вправление отломков или насильственное вытяжение чреваты опасностью для функции кисти в целом. К оперативному способу лечения следует прибегать только при наличии невправляемых, неудовлетворительно репонированных переломов, значительных укорочений или дефектов кости, когда при других способах нельзя рассчитывать на восстановление функции кисти.

Операция производится при обескровливании. Доступ с дорзальной поверхности. После рассечения поверхностного дорзального апоневроза сухожилия общих разгибателей отводятся в сторону. Межкостные мышцы отделяются от места прикрепления, затем снимается периост и освобождается диафиз пястной кости. Если достигается устойчивая репозиция, то остеосинтез становится излишним. Однако если есть сомнение в возможности удержания отломков, то следует прибегать к остеосинтезу. Фюши предлагает следующие способы остеосинтеза.

Чрезкостная (трансосальная) фиксация. Она удобна для иммобилизации костных переломов. Отломки удерживаются в требуемом положении введением одной или нескольких спиц Киршнера (поперечная «a distance»—фиксация). При данном способе фиксации сломанная пястная кость удерживается спицами, проведенными через соседнюю пястную кость.

Концы спиц скусываются подкожно для предупреждения инфицирования глубоких слоев тканей через раневой канал. После срастания отломков спицы удаляются. При этсм способе применение любой дополнительной фиксации излишне. Выполнение легких движений допускается уже на второй неделе. При наличии перелома всех четырех пястных костей необходимо по крайней мере вторую и четвертую кости фиксировать отдельно, образуя таким образом как бы рамку для остальных двух костей.

Метод связывания костных отломков проволокой при косых переломах рекомендован Буннеллом и Бёлером. Проволока обводится вокруг кости специальным инструментом, имеющим соответствующую кривизну. Метод связывания отломков имеет свои недостатки.

Фиксация при помощи металлической пластинки и винта Шерманна, по нашему опыту, препятствует сращению отломков. Берентеи доказал, что наличие пластинки является особенно неблагоприятным при резорбции, наступающей на линии перелома.

Эндомедулярная фиксация при помощи толстой спицы. Этот простой способ следует применять с некоторой осторожностью, так как он может сопровождаться вторичным смещением отломков и образованием псевдартрсзов. Спицу, как предлагают Кемпбелл и Раш, сначала следует ввести в проксимальный отломок кости, перфорируя при этом основание пястной кости. Затем, репонируя отломки, спицу вводят в дистальный отломок кости, при этом следует щадить от повреждения пястнофаланговый сустав.

Упрощая этот способ, Марино-Цукко вводил спицу ретроградно через дистальный отломок кости. Спица вводится с радиальной стороны головки пястной кости. При проведении спицы в проксимальный отломок пястнофаланговый сустав следует держать в состоянии наибольшего сгибания. При этом не повреждаются сухожилия разгибателей, кроме того, допускается раннее движение пальцев. Удаление спиц, введенных по способу Марина-Цукко, не представляет трудностей.

Эндомедуллярное штифтование при помощи костного штифта. В костномозговой канал отломков кости вводится небольшой костный «гвоздь», взятый из верхнего конца локтевой кости. Этот способ рекомендован Кемпбеллом и Делтпала для того, чтобы способствовать сращению перелома без применения инородного материала.

Соединение отломков костным клином по диаметру, равному диаметру сломанной кости. Метод рекомендован Буннеллом для предупреждения торсии отломков. Костный клин берется из отростка локтевой кости той же конечности. Уатсон, Джонс и Пульвертафт также рекомендуют этот метод, который является чрезвычайно сложным.

Фюши из 159 случаев перелома диафиза пястных костей в 28 применил оперативную репозицию. Оценка результатов подтверждала превосходство консервативного способа лечения по Бёлеру. Чрезпальцевое вытяжение не приводило к хорошим результатам, так как в значительном числе случаев имели место остаточные явления в виде смещений под углом, псевдоартроза и перекрещивания пальцев.

При трудно вправляемых переломах Фюши рекомендует для фиксации отломков обвязывание кости проволокой. Особенно мало удовлетворительные результаты получены автором при эндомедуллярном штифтовании, при котором часто наблюдались атрофия костей типа Зудека и развитие неподвижности в пястнофаланговых суставах (в четырех случаях). Мой личный опыт основан на лечении перелома пястных костей у 12 больных, фиксация проводилась при помощи спицы Киршнера. Осложнения нами не наблюдались. Поэтому ошибочно предполагать, что пястно-фаланговый сустав реагирует на остеосинтез подобного типа хуже других.

Вероятнее всего, что неудачное расположение конца гвоздя или же слишком продолжительное оставление его внутри кости способствуют наступлению патологических реакций.

Переломы основания пястных костей не представляют трудностей для лечения. Иммобилизация дорзальной шиной, доходящей до уровня головок пястных костей, в течение трех недель вполне достаточна для срастания отломков.

Перелом пястной кости большого пальца, принимая во внимание его чрезвычайно важную функцию, составляет отдельную главу. Внесуставные переломы шейки, диафиза и основания, как правило, нуждаются в репозиции и наложении гипсовой повязки при выпрямленном и отведенном положении большого пальца. Фиксация осуществляется гипсовой повязкой без подкладки от дистального сустава большого пальца почти до локтевого сустава.

Особое положение большого пальца и I пястной кости объясняют своеобразие функции большого пальца. Седловидный сустав, образованный большой многоугольной и I пястной костью, является наиболее важным суставом кисти. Переломы в 70% случаев локализуются в проксимальном отделе кости и в одной трети случаев имеет место настоящий перелом Беннета.

1. Трапециевидная пястная связка,

2. большая многогранная кость,

3. нормальное положение и

4. смещение I пястной кости,

5. направление тяги длинной отводящей мышцы большого пальца, приводящее к смещению отломков пястной кости

б-в — типичное смещение в запястнопястном суставе при переломе Беннета (а).

Способ репозиции: одновременно с оказанием тяги за большой палец следует оказать давление (б) на основание I пястной кости (по схеме Дж. Байрне)

Перелом Беннета — это переломо-вывих I пястной кости. Этот перелом сопровождается внутрисуставным вывихом пястной кости, отломок треугольной формы остается с локтевой стороны на месте. Пястная кость смещается в проксимальном направлении около большой многогранной кости. Для репозиции перелома производится тяга за палец, при вытянутом положении пальца надавливают на основание пястной кости. Гипсовая повязка накладывается так, чтобы большой палец удерживался в положении разгибания и отведения. На концевую фалангу накладывается вытяжение.

Иммобилизация в таком положении продолжается в течение четырех недель. После этого вытяжение прекращается, но гипсовая повязка остается еще на две недели, чтобы срастание отломков было достаточно прочным.

Поперечные переломы основания I пястной кости в большинстве случаев сопровождаются боковым смещением отломков. Репозиция подобных переломов, как правило, удается легко путем продольной тяги и давления в боковом направлении. Лечение этого перелома такое же, как перелома Беннета, хотя применение вытяжения при этих переломах не всегда обязательно. Изелен отвергает применение вытяжения при переломе основания I пястной кости, применяя трансфиксацию при помощи двух спиц Киршнера.

Удержание отломков в требуемом положении стало возможным только благодаря применению вытяжения.

Удовлетворительная консолидация отломков наступила после иммобилизации в течение пяти недель, из которых в течение трех недель осуществлялось вытяжение

б — на первой пястной кости наиболее часто наблюдается перелом основания ее. Он может осложняться вывихом (перелом Беннета), но может оставаться и изолированным.

В обоих случаях имеется ограничение движений большого пальца. По Извлеку, единственным эффективным методом лечения является трансфиксация I пястной кости спицей Киршнера.

При этом кость удерживается на соответствующем расстоянии и этим препятствует сморщиванию мышц.

Техника выполнения трансфиксации: больной захватывает пораженной рукой цилиндр довольно значительного диаметра, и в таком положении кисти вводятся в кости две спицы.

Нижняя спица вводится со стороны II пястной кости до наружного кортикального слоя I. Вторая спица вводится со стороны I пястной кости после необходимой репозиции ее отломков.

Основная фаланга большого пальца фиксируется на гипсовой шине в течение четырех недель. Спицы удаляются через шесть недель

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник