- Признаки перелома костей предплечья и что делать?

- Виды переломов предплечья и причины их получения

- Симптоматика перелома и первые признаки

- Методы лечения и восстановления предплечья

- Как оказать первую помощь?

- Перелом предплечья в средней трети

- Заболевания

- Операции и манипуляции

- Истории пациентов

- Перелом предплечья в средней трети

- Анатомия предплечья.

- Механизм травмы при переломе предплечья в средней трети.

- Симптомы перелома предплечья в средней трети.

- Диагностика переломов средней трети предплечья.

- Лечение переломов средней трети предплечья.

- Ниже представлен клинический пример лечения пациента с переломом предплечья.

- Возможные осложнения после операции остеосинтеза средней трети предплечья.

- Реабилитация после операции остеосинтеза средней трети предплечья.

Признаки перелома костей предплечья и что делать?

Основа наших предплечий сформирована из лучевой и локтевой кости, соединенных межкостной мембраной между собой. Перелом предплечья предполагает перелом одной из костей или обеих одновременно. Эта травма скелета в медицинской практике считается достаточно распространенной и по статистике составляет порядка 30% всех переломов.

Повреждения одной или обеих костей предплечья могут быть как закрытого, так и открытого типа, со смещением и без смещения. Получить травму можно преимущественно при неудачном приземлении после падения. В данном случае очень важно, насколько правильно и своевременно была оказана пострадавшему первая помощь и насколько квалифицированное проводилось лечение, так как прогноз дальнейшего выздоровления зависит именно от этих факторов.

Виды переломов предплечья и причины их получения

Локтевая кость образует локтевой сустав с плечевой костью, а лучевая кость – лучезапястный сустав с костями запястья. Переломы предплечья в зависимости от вида травмируемой кости и места локализации перелома классифицируются на следующие виды:

- лучевой кости в типичном месте;

- лучевой кости в средней части;

- головки и шейки лучевой кости;

- нижней третьей части лучевой кости (перелом Галеацци);

- локтевой кости в средней части;

- верхней третьей части локтевой кости (перелом Монтеджа);

- венечного отростка;

- обеих костей предплечья в средней части;

- локтевого отростка.

Основными причинами получения перелома костей предплечья могут стать прямые травмы, например, в результате сильного падения с опорой на руку, а также резкие сокращения плечевой трехглавой мышцы или прямые удары в область предплечья.

Симптоматика перелома и первые признаки

При переломе предплечья человек испытывает резкую и достаточно интенсивную боль, локализированную в месте повреждения. Травма достаточно часто сопровождается характерным хрустом. Практически для всех видов переломов костей предплечья будут характерны следующие симптомы:

- образование отечности мягких тканей;

- деформация травмированного места, заметная даже визуально;

- изменение кожных покровов в результате кровоизлияния;

- возникновение сильных и резких болевых ощущений;

- ограничение привычной подвижности травмированной руки.

Для отдельных видов переломов характерны следующие особенности:

- при переломе локтевого отростка наблюдается синюшность локтевого сустава, отечности и деформация, боли, усиливающиеся при попытке совершить движение, отсутствует возможность разогнуть предплечье самостоятельно, что указывает на смещение осколков;

- при надломе венечного отростка будет отчетливо видна гематома в локтевой ямке, отечность, боли будут ощущаться в локтевой ямке при пальпации, а сгибание травмированного предплечья будет ограничено;

- при переломе головки либо шейки лучевой кости обязательно возникает отечность и болевые ощущения в области ниже локтевого сустава, боли могут усиливаться при вращении травмированного предплечья кнаружи, его сгибание ограничено;

- при диафизарном переломе наблюдается отечность, деформация, интенсивные боли при пальпации, осевой нагрузке, сдавливании предплечья по бокам, а также ограничение подвижности;

- при диафизарном переломе лучевой кости выявляется деформация, резкие боли при пальпации, подвижность отломков кости, а также значительное ограничение активных вращений рукой;

- при диафизарном переломе обеих костей почти всегда имеет место смещение отломков, наблюдается сближение лучевой и локтевой кости в результате сокращения мембраны, явно выражена деформация и укорочение травмированного предплечья, диагностируется подвижность отломков, а также резкие боли во время пальпации и при осевых нагрузках;

- при переломе Монтеджа (разгибательном или сгибательном) диагностируется укорочение предплечья, при попытках пассивного сгибания наблюдается пружинящее сопротивление, со стороны лучевой кости наблюдается выпячивание, а со стороны локтевой – западение;

- при переломе Галеацци наблюдается смещение частей луча локтевой кости кпереди, а головки – по направлению к ладони или к тылу, выявляется выбухание травмированного предплечья со стороны ладони, а со стороны тыла – западение, имеет место искривление лучевой кости, головка локтевой кости при надавливании вправляется и вывихивается самопроизвольно при отсутствии давления на нее;

- при переломах лучевой кости (разгибательных или сгибательных) в типичном месте имеет место нарушение целостности кости чуть выше лучезапястного сустава, наблюдается синюшность, отечность, резкая болезненность и деформация над лучезапястным суставом, иногда может быть нарушена чувствительность четвертого пальца.

Методы лечения и восстановления предплечья

Первая помощь должна быть оказана правильно и своевременно, так как от нее зависит дальнейшее лечение, его продолжительность, сложность и результативность.

Как оказать первую помощь?

При подобных переломах первая помощь потерпевшему включает ряд мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

- устранение болевого синдрома, для чего можно принять какое-либо обезболивающее лекарство;

- обеспечение поврежденной конечности полного покоя и ее обездвиживание путем наложения шины, для которой можно использовать подручные средства и зафиксировать травмированную руку при помощи повязки – косынки;

- остановка кровотечения (если оно присутствует) при помощи специальной тугой повязки на место кровотечения, а также наложение жгута (не более чем на полтора часа) при интенсивном пульсирующем артериальном кровотечении.

После поступления больного в травмпункт или больницу, его ждет осмотр специалиста, диагностика и дальнейшее лечение. Как правило, для постановки диагноза назначается рентгенография в 2 проекциях.

Лечение данной травмы зависит от степени тяжести, вида и места повреждения. При переломах со смещением, проводится репозиция обломков пострадавших костей открытым или закрытым методом. В некоторых случаях при незначительном смещении (менее 15 градусов) процедура не проводится, так как кость может самопроизвольно со временем прийти в норму.

Что касается оперативного вмешательства, то оно целесообразно при особо сложных случаях, например, при полном отрыве от тела головки кости. В ходе операции вставляются специальные фиксирующие стержни или пластины. Как правило, их удаление происходит после полного сращивания костей минимум через полгода, а максимум после полтора года. Лечение после операции предполагает накладывание гипсовой повязки сроком до 4 недель.

В дальнейшем после снятия гипса, пациента ждет реабилитационный период. В данном случае одним из реабилитационных мероприятий считается ЛФК. Для больного разрабатывается специальный комплекс лечебных упражнений, направленных на общее укрепление мышц и восстановление двигательных функций травмированной конечности. Среди прочих мероприятий рассматриваются физиотерапевтические процедуры, включая УВЧ, магнито и лазеротерапию, парафиновые и грязевые аппликации, электрофорез, лечебный массаж, а также теплые ванночки в растворе морской соли. Во время реабилитационного периода пациентам необходимо придерживаться ограничений по подъему тяжестей. Для больной руки нельзя допускать подъем тяжестей весом более 3 килограммов. Травмированная рука не должна уставать, утомляться, а также не должно присутствовать никаких болевых ощущений.

Если первая помощь и лечение проведено своевременно и правильно, прогноз на восстановление, как правило, благоприятный. Весь процесс лечения и реабилитации может занимать около 3 месяцев, и лишь в тяжелых случаях при осложненных и открытых переломах может длиться дольше.

Источник

Перелом предплечья в средней трети

Заболевания

Операции и манипуляции

Истории пациентов

Перелом предплечья в средней трети

Анатомия предплечья.

Предплечье состоит из двух костей – локтевой и лучевой. Если вы вытянете свои руки вперёд ладонями вверх то локтевая кость окажется со стороны мизинца, а лучевая со стороны большого пальца. Локтевая кость имеет расширение со стороны локтя, а лучевая кость расширяется к запястью.

Основное движение совершаемое предплечьем это ротация. При этом локтевая кость жёстко зафиксирована в блоке с плечевой костью, а лучевая вращается вокруг неё. Это движение происходит например при закручивании лампочки или открывании двери ключом.

В ряде случаев происходит значительное смещение отломков, в результате которого они перфорируют кожу. Такой тип перелома называется открытым, и он требует немедленного оперативного вмешательства, так как характеризуется высоким риском инфекционных осложнений.

Механизм травмы при переломе предплечья в средней трети.

Наиболее часто к переломам предплечья приводит прямая травма. Переломы предплечья в средней трети довольно распространённая травма. Чаще всего такие переломы являются следствием высокоэнергетической травмы, падения с высоты, падения с велосипеда, падения на камень, бордюр, удар об руль мотоцикла или автомобиля.

Симптомы перелома предплечья в средней трети.

Симптомы перелома предплечья в средней трети стандартные для любого перелома – боль, отёк, кровоподтёк, костная крепитация, деформация, нарушение функции кисти.

При открытых повреждениях также происходит нарушение целостности кожных покровов. При очень сильно выраженном повреждении мягких тканей перелом может осложняться возникновением компартмент-синдрома, при котором высокое внутритканевое давление приводит к необратимому повреждению мышечной ткани. В любом случае если у вас есть вышеперечисленные симптомы стоит немедленно обратиться к врачу травматологу.

Диагностика переломов средней трети предплечья.

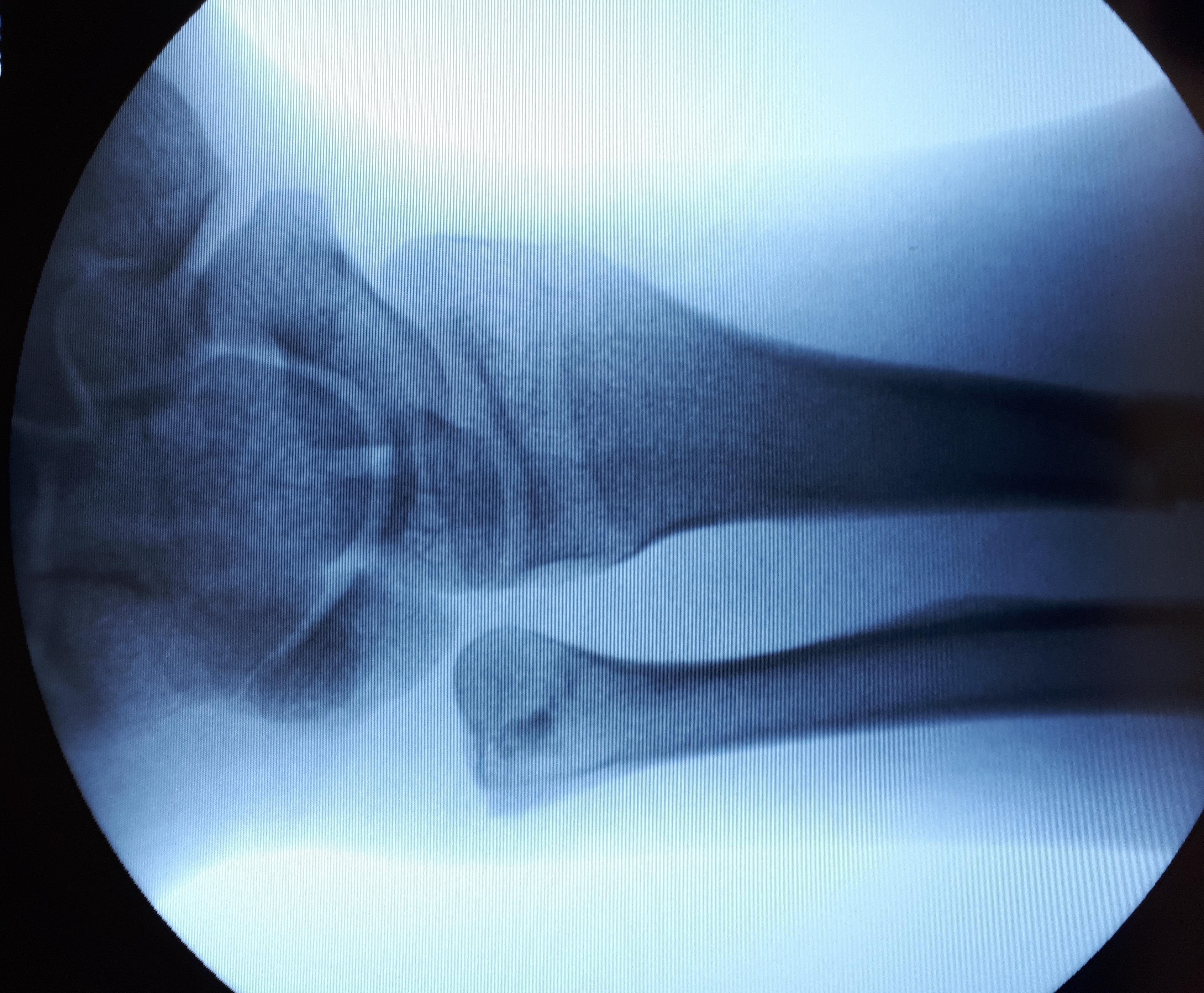

Помимо клинической картины, характерной для переломов предплечья в средней трети, важное значение в диагностике имеют рентгенограммы. При выполнении рентгенограмм необходимо захватывать локтевой и лучезапястный суставы. Так как в ряде случаев там может быть обнаружено повреждение связочного аппарата, например вывих головки локтевой или лучевой кости, которое требует отдельного лечения.

Лечение переломов средней трети предплечья.

Переломы обеих костей предплечья в средней трети у взрослых практически всегда должны лечиться оперативно. В гипсе невозможно адекватно сопоставить костные отломки при переломе предплечья в средней трети, а даже если удаётся, всегда происходит вторичное смещение. В последующем это приводит к нарушению функции конечности. Гипсовая иммобилизация практически всегда используется как временная мера для предотвращения вторичного смещения, перфорации кожи костными отломками, повреждения сосудисто-нервных пучков, уменьшения болей. Оперативное лечение в настоящее время наиболее часто представлено открытой репозицией и остеосинтезом пластинами. В ряде случаев может применяться закрытый остеосинтез штифтами с блокированием, спицами, гибкими стержнями, а при открытых переломах предпочтительно наложение аппарата внешней фиксации. У детей эта группа переломов может лечиться консервативно если удаётся добиться адекватной репозиции в гипсовой повязке.

Ниже представлен клинический пример лечения пациента с переломом предплечья.

Пациент Х. Травма в быту, упал на бордюрный камень, получил закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением, разрывом дистального радио-ульнарного сочленения. Обратился в РТП, выполнены рентгенограммы. Наложена гипсовая лонгетная повязка.

Пациент обратился в К+31, учитывая характер перелома пациенту предложено оперативное вмешательство.

Интраоперационная оценка стабильности дистального радиоульнарного сочленения.

Выполнен остеосинтез обеих костей правого предплечья метафизарными пластинами 3,5 мм, фиксация дистального радио-ульнарного сочленения винтом.

Внешний вид конечности после операции, угловая деформация устранена. Сегмент конечности стабилен, движения в локтевом и лучезапястном суставах не ограничены, ротация предплечья ограничена из-за наличия позиционного винта, который будет удаляться через 6 недель.

Реннтгенограммы после операции.

Такой остеосинтез весьма стабилен и позволяет начать реабилитацию уже через сутки после операции. Форсированные нагрузки на предплечье естественно ограничены до рентгенологического подтверждения консолидации. Рентгенконтроль целесообразно производить через 6 и 12 недель. При хорошо выраженных признаках сращения полная нагрузка возможна через 12 недель после операции.

Возможные осложнения после операции остеосинтеза средней трети предплечья.

Инфекция. Существуют определённые риски инфекционных осложнений при любом хирургическом вмешательстве, остеосинтез предплечья не исключение.

Повреждение нервов и сосудов. Существует небольшой риск повреждения нервов и сосудов на уровне предплечья во время операции. Если после операции возникает слабость и онемение в области кисти, или появляется стойкое ограничение движений это повод обратиться к доктору, так как без экстренного вмешательства такая нейропатия может не разрешится.

Синостоз. В ряде случаев после перелома обеих костей предплечья между ними может возникнуть костный мостик, который будет ограничивать ротационные движения предплечья.

Несращение. Операция не гарантирует сращение перелома. Иногда кость не срастается, и в таких случаях требуется повторная более сложная операция.

Курение и употребление алкоголя замедляет процесс сращения, и может приводить к замедленной консолидации перелома.

Реабилитация после операции остеосинтеза средней трети предплечья.

После операции остеосинтеза потребуется небольшой период времени для спадения отёка и уменьшения боли прежде чем вы приступите к активной реабилитации. В раннем послеоперационном периоде возможно использование косыночной повязки для уменьшения болевого синдрома и с дисциплинарной целью. Местное использование льда, или гелевых мешков для криотерапии, которые продаются в любой аптеке, позволяют эффективно бороться с болью и отёком. Их использование возможно и в более отдалённые от операции сроки.

Первые 2-3 недели лечебная физкультура сводится к выполнению движений в смежных суставах – локтевом и лучезапястном, начиная с 3 недели возможно постепенное начало ротационных движений. Полная амплитуда восстанавливается к 6 неделям после вмешательства. Физические нагрузки не разрешаются раньше отчётливой рентгенологической картины сращения, обычно это происходит к 3 месяцам. Решение вопроса об удалении металлофиксаторов производится не раньше 2 лет с момента операции.

Никифоров Дмитрий Александрович

Хирургия стопы и голеностопного сустава, коррекция деформаций конечностей, эндопротезирование суставов, артроскопическая хирургия, спортивная травма.

Источник