- Травмы шеи

- Правила поведения

- Перелом шейного отдела позвоночника: реабилитация и ЛФК после перелома

- Что представляет собой перелом

- Причины возникновения

- Симптомы и признаки

- Какой врач лечит перелом

- Диагностика

- Методы лечения

- Результаты

- Реабилитация и восстановление образа жизни

- Образ жизни при переломе шейного отдела позвоночника

- Травмы шеи

- Правила поведения

- Перелом позвоночника — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Причины перелома позвоночника

- Симптомы перелома позвоночника

- Патогенез перелома позвоночника

- Классификация и стадии развития перелома позвоночника

- Осложнения перелома позвоночника

- Диагностика перелома позвоночника

- Опрос и осмотр

- Определение неврологического статуса

- Инструментальная диагностика

- Лечение перелома позвоночника

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Реабилитация после перелома позвоночника

- Прогноз. Профилактика

Травмы шеи

Правила поведения

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи

Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни в том случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных артерий. Для того, чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо сразу после обнаружения артериального кровотечения произвести его остановку.

Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной артерии между раной и сердцем, производимое на передней поверхности шеи снаружи от гортани по направлению к позвоночнику на стороне повреждения четырьмя пальцами одновременно или большим пальцем.

При затруднениях с определением места надавливания возможно использовать прямое давление на рану.

При наличии венозного кровотечения для его остановки используется давящая повязка.

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий)

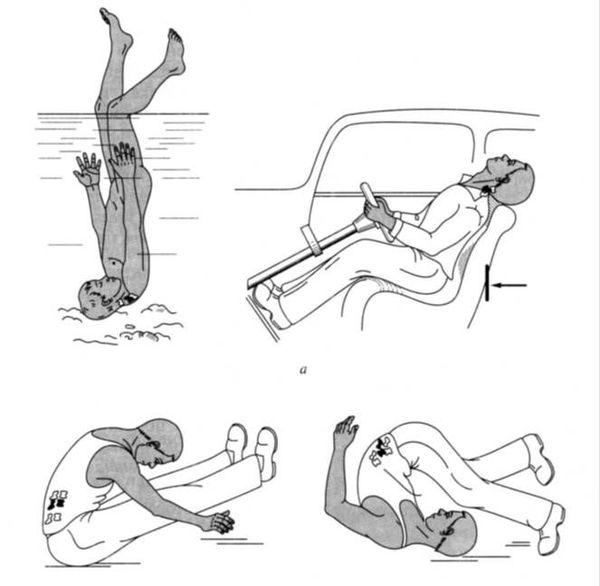

Достаточно серьезной травмой является повреждение шейного отдела позвоночника, которое может развиться, например, при дорожно-транспортном происшествии (при ударе сзади или наезде на препятствие может возникнуть так называемая «хлыстовая» травма, приводящая к повреждению шейных позвонков вследствие резкого разгибания или резкого сгибания шеи), падении с высоты, нырянии и т.д. При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. Вывихи и переломы шейных позвонков проявляются резкой болью в области шеи. Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи будут напряжены.

При оказании первой помощи следует помнить, что смещение поврежденных шейных позвонков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до остановки дыхания и кровообращения. Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения спинного мозга при извлечении и перемещении пострадавшего. Для этого необходимо вручную поддерживать голову в положении, ограничивающем движение, дожидаясь прибытия скорой медицинской помощи.

При экстренном извлечении пострадавшего необходимо использовать фиксацию шеи рукой.

При перемещении пострадавшего необходимо фиксировать его голову и шею вручную предплечьями.

В качестве подручных средств для фиксации шейного отдела позвоночника могут быть использованы элементы одежды (курка, свитер и т.п.), которые оборачивают вокруг шеи, предотвращая сдавление мягких тканей и органов шеи, но добиваясь того, чтобы края импровизированного воротника туго подпирали голову.

При наличии в оснащении табельных устройств для фиксации шейного отдела позвоночника (шейные воротники, шейные шины) необходимо использовать их в соответствии с их инструкциями по применению. Подобные устройства накладываются вдвоем, при этом один из участников оказания первой помощи фиксирует голову и шею пострадавшего своими руками, помощник располагает заднюю часть воротника на задней поверхности шеи пострадавшего. После этого загибает переднюю часть вперед и фиксирует (способ фиксации определяется конструкцией воротника).

Источник

Перелом шейного отдела позвоночника: реабилитация и ЛФК после перелома

Что представляет собой перелом

В состав шейного отдела позвоночника входит 7 позвонков. Перелом одного из них грозит серьезными опорно-двигательными нарушениями. Перелом этого участка наиболее опасен, ведь через шейный отдел проходят нервные окончания и сосуды, питающие спинной и головной мозг. Патологическое движение одного из поврежденных позвонков раздражает ткани и вызывает снижение или полную потерю чувствительности.

Большинство травм затрагивают верхний отдел – 2-5 позвонки, реже поражается нижний отдел – 6-7 позвонки, причем перелом первых двух позвонков наиболее опасный.

С медицинской точки зрения перелом шеи классифицируется в зависимости от механизма травмирования:

компрессионный. При травме защемляются межпозвонковые диски и сосуды,

компрессионно-осколочный. Одновременно защемляются сосуды и спинной мозг, при этом позвонок раскалывается на фрагменты,

оскольчатый. Осколок позвонка повреждает спинной мозг, что крайне опасно,

переломовывих. Изменяется положение позвонка, одновременно он разламывается на 2-3 части,

перелом позвоночных дуг.

Причины возникновения

Перелом случается в разных случаях, к примеру, летом чаще всего травма случается при нырянии с высоты в воду, а зимой причиной перелома служит падение при катании на коньках.

Еще одним провоцирующим фактором становится ДТП. При экстренном торможении человека выбрасывает вперед, шейные позвонки резко смещаются.

В числе причин перелома шеи нужно выделить:

падение с высоты (из окна, с лестницы, дерева и т.д.) с приземлением на голову;

ныряние в воду на неизвестную глубину;

резкое сгибание шеи назад или вперед;

прямой удар по шее.

Симптомы и признаки

Заподозрить серьезную травму шеи можно не сразу. Так, при повреждении первого позвонка возникает острая боль, которая отдает в темя. Через время, когда в патологический процесс вовлекается спинной мозг, нарушается чувствительность рук.

Признаки повреждения второго позвонка могут отсутствовать вовсе. При повороте головы в стороны ощущается небольшой дискомфорт, но болевых ощущений нет.

Перелом 3-7 сегмента отзывается следующими симптомами:

развивается тремор мышц;

дыхательные мышцы парализует;

нарушается речь, ориентация в пространстве;

полностью утрачивается чувствительность кожи в области повреждения.

Если осколком травмируется спинной мозг, наблюдается недержание мочи, больной не может шевелиться, не чувствует прикосновения к телу.

Какой врач лечит перелом

Перелом – экстренное состояние, нуждающееся в быстрой помощи. Нужно обратиться к травматологу.

Диагностика

Золотым стандартом выявления перелома считается МРТ. В отличие от рентгенографии при магнитно-резонансной томографии пациент сохраняет неподвижность, не нужно перемещаться, что значительно облегчает состояние. Кроме того, КТ и рентген плохо визуализирует нижние сегменты отделов шеи, а МРТ точно описывает состояние всего отдела, а также состояние мягких тканей, окружающих шею.

Методы лечения

В первую очередь при подозрении на перелом шеи запрещается двигать больного, изменять положение тела. В срочном порядке следует вызвать медиков и зафиксировать неподвижно шею.

Первые дни место повреждения обезболивается анальгетиками и нестероидными противовоспалительными средствами в виде уколов.

Если МРТ выявило угрозу для жизни, если задет спинной и костный мозг, диагностирован оскольчатый перелом назначается операция. Врач удаляет осколки, ушивает нервные волокна и сосуды, имплантирует позвонок.

Результаты

Перелом лечится не менее полугода. Если выявлены осложнения, лечебный процесс затягивается до 8-9 месяцев, при этом первые три месяца больной полностью неподвижен, а затем проходит стадия реабилитации.

Реабилитация и восстановление образа жизни

Из-за того, что длительное время мышцы остаются без движения, мышцы начинают атрофироваться. Предотвратить этот процесс помогает физиотерапия. Популярны следующие сеансы ФТЛ – магнитотерапия, подводная тракция, электрофорез. Они ускоряют регенерацию тканей, улучшают сращивание костной ткани.

После купирования острого периода приступают к ЛФК. Лечебная физкультура ускоряет кровоток и обменные процессы, поэтому восстановление проходит быстрее. Поддерживается тонус мышц, возвращается подвижность и предотвращается их атрофия после долго постельного режима. Занятия проходят под контролем инструктора ежедневно в течение 21 дня. Специалист подбирает такой набор упражнений, при котором голова остается неподвижной, а движения руками не сотрясают шейный отдел. Через 1,5 месяца приступают к разработке шеи. Врач контролирует плавность движений, статико-динамическое напряжение мышц.

Образ жизни при переломе шейного отдела позвоночника

После восстановления рекомендуется заниматься плаванием. В воде нормализуется положение позвонков, устраняется компрессия. Запрещены ныряния в воду, от спортивных тренировок нужно отказаться совсем.

Источник

Травмы шеи

Правила поведения

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи

Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни в том случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных артерий. Для того, чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо сразу после обнаружения артериального кровотечения произвести его остановку.

Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной артерии между раной и сердцем, производимое на передней поверхности шеи снаружи от гортани по направлению к позвоночнику на стороне повреждения четырьмя пальцами одновременно или большим пальцем.

При затруднениях с определением места надавливания возможно использовать прямое давление на рану.

При наличии венозного кровотечения для его остановки используется давящая повязка.

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий)

Достаточно серьезной травмой является повреждение шейного отдела позвоночника, которое может развиться, например, при дорожно-транспортном происшествии (при ударе сзади или наезде на препятствие может возникнуть так называемая «хлыстовая» травма, приводящая к повреждению шейных позвонков вследствие резкого разгибания или резкого сгибания шеи), падении с высоты, нырянии и т.д. При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. Вывихи и переломы шейных позвонков проявляются резкой болью в области шеи. Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи будут напряжены.

При оказании первой помощи следует помнить, что смещение поврежденных шейных позвонков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до остановки дыхания и кровообращения. Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения спинного мозга при извлечении и перемещении пострадавшего. Для этого необходимо вручную поддерживать голову в положении, ограничивающем движение, дожидаясь прибытия скорой медицинской помощи.

При экстренном извлечении пострадавшего необходимо использовать фиксацию шеи рукой.

При перемещении пострадавшего необходимо фиксировать его голову и шею вручную предплечьями.

В качестве подручных средств для фиксации шейного отдела позвоночника могут быть использованы элементы одежды (курка, свитер и т.п.), которые оборачивают вокруг шеи, предотвращая сдавление мягких тканей и органов шеи, но добиваясь того, чтобы края импровизированного воротника туго подпирали голову.

При наличии в оснащении табельных устройств для фиксации шейного отдела позвоночника (шейные воротники, шейные шины) необходимо использовать их в соответствии с их инструкциями по применению. Подобные устройства накладываются вдвоем, при этом один из участников оказания первой помощи фиксирует голову и шею пострадавшего своими руками, помощник располагает заднюю часть воротника на задней поверхности шеи пострадавшего. После этого загибает переднюю часть вперед и фиксирует (способ фиксации определяется конструкцией воротника).

Источник

Перелом позвоночника — симптомы и лечение

Что такое перелом позвоночника? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Барченко Б. Ю., нейрохирурга со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

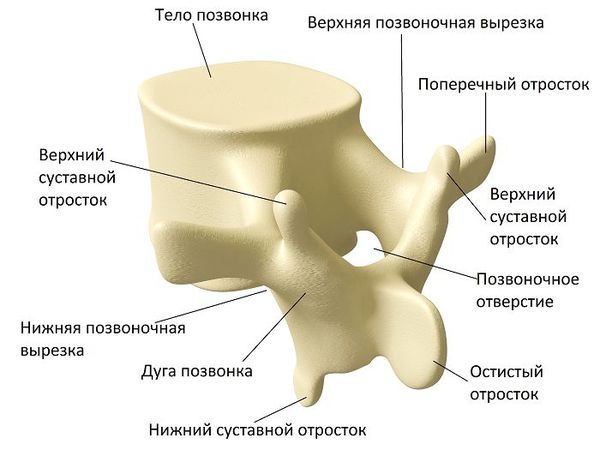

Перелом позвоночника (spinal fracture) — это тяжёлая травма, при которой нарушается целостность позвоночника. От воздействия большой силы могут сломаться любые элементы позвонков: тело, дуги и различные отростки. В результате пациент надолго теряет трудоспособность, а иногда становится инвалидом.

Распространённость

На переломы позвоночника приходится 0,4–0,5 % всех случаев переломов костей, 20–40 % из них сопровождается повреждениями спинного мозга [10] . Они могут вызвать тяжёлые осложнения и привести к инвалидности, поэтому требуют ранней диагностики и адекватного лечения.

Причины перелома позвоночника

- падения с высоты;

- поскальзывание на льду или другой твёрдой поверхности;

- прыжки в воду головой вперёд;

- дорожно-транспортные происшествия;

- производственные травмы;

- удары в область позвоночника [1][8] .

Повредить позвоночник можно после падения не только на спину, голову или ягодицы, но и на ноги. Около 10 % всех переломов пяточной кости, полученных из-за приземления на пятки, сопровождается повреждением позвоночника [5] .

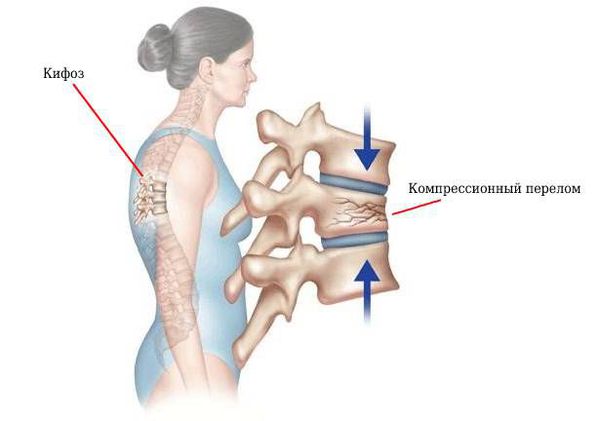

Часто переломы позвоночника, особенно компрессионные (со сдавлением позвонков), возникают на фоне остеопороза — заболевания, при котором уменьшается плотность костей. Системный остеопороз может быть следствием гормональных изменений, эндокринных заболеваний, генетических нарушений, несбалансированного питания, патологий крови, хронических воспалительных процессов, нарушений метаболизма, а также длительного приёма некоторых лекарств.

Болезнь чаще встречается у пожилых людей, поскольку содержание минералов в костях позвоночника с возрастом снижается до 43 %. В результате этого кости становятся более хрупкими, что повышает риск получить травму при резком движении, вплоть до переломов позвоночника [6] .

Симптомы перелома позвоночника

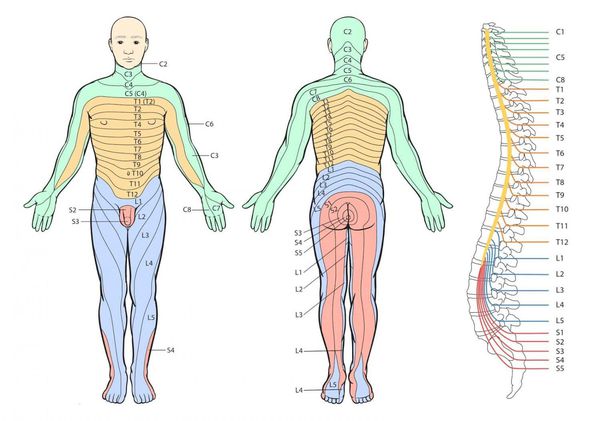

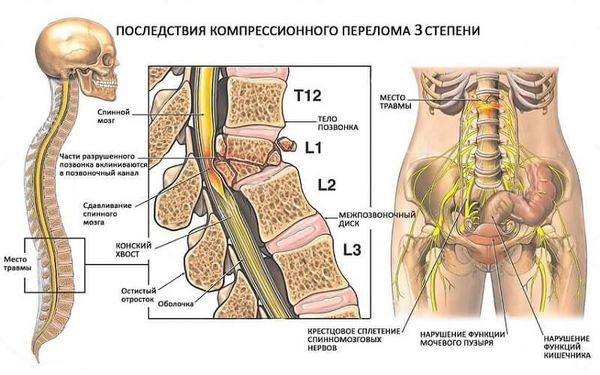

Перелом позвоночника может произойти в любом его отделе: шейном, грудном, поясничном или крестцовом. От этого во многом зависит характер возникающих симптомов.

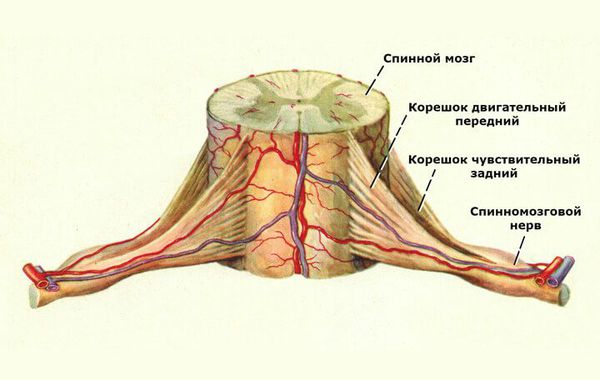

Чаще всего основным симптомом является боль. Она может быть сосредоточена непосредственно в месте травмы или носить корешковый (сегментарный) характер, т. е. ощущаться по всей протяжённости спинномозгового нерва. Корешковый характер боли наблюдается в том случае, если спинной мозг или его корешки ( начальные участки спинномозговых нервов ) поражены костными отломками или сдавлены.

Повреждение либо сдавление нервов, как правило, приводит к расстройству чувствительности в тех частях тела, которые иннервируются соответствующими спинномозговыми нервами. Например, повреждение корешка, выходящего между 5-м и 6-м шейными позвонками (С5 и С6), вызывает расстройство чувствительности по задней поверхности грудной клетки, задненаружной поверхности плеча и предплечья и над лопатками. Также возникает парез (снижение силы) мышц плеча: пациент не может отвести руку в сторону, выше горизонтальной плоскости. Такое поражение с соответствующей клинической картиной называется парезом Эрба — Дюшена.

При повреждении корешка на уровне 3-го поясничного позвонка (L3) появляется онемение и боль в передней поверхности бедра с распространением на внутреннюю поверхность коленного сустава и голени. Кроме этого, у пациента снижается сила в мышцах бедра, из-за этого ему становится трудно опираться на ногу, стоять и ходить.

Сдавление или повреждение нижних поясничных и крестцовых корешков может нарушить иннервацию мочевого пузыря и прямой кишки. В этом случае человек не сможет контролировать мочеиспускание и дефекацию.

В зависимости от места перелома, больные стараются занять вынужденное положение. Изменяются физиологические изгибы и ось позвоночника, рефлекторно напрягаются мышцы спины. Часто образуется припухлость с выпиранием остистого отростка в области травмы или, наоборот, сглаживаются контуры паравертебральных (околопозвоночных) мышц.

Симптомы переломов шейных позвонков:

- боли в области шеи, которые иногда распространяются на плечи, руки и голову, усиливаются при сгибании/разгибании рук и поворотах головы;

- нарушение чувствительности и подвижности рук;

- человек стремится поддержать голову руками (характерно для перелома зубовидного отростка 2-го шейного позвонка);

- ноги или руки не двигаются, или их активность снижена.

Симптомы переломов грудного отдела позвоночника:

- боли в спине, усиливающиеся при дыхании и физической активности;

- сложно перевернуться со спины на живот;

- нарушена чувствительность и подвижность грудной клетки, иногда рук и ног;

- дискомфорт в области сердца;

- боли в области живота, иногда с ощущением вздутия;

- ноги не двигаются, или их активность снижена.

Симптомы переломов позвонков поясничного отдела:

- боли в пояснице, нередко опоясывающие, усиливающиеся при наклонах корпуса;

- нарушение чувствительности и подвижности ног;

- напряжение длинных мышц спины (симптом «вожжей») [1] .

Большинство компрессионных переломов позвоночника, возникших на фоне остеопороза, протекают без выраженных признаков. Иногда уменьшается рост или усиливается искривление грудного отдела позвоночника (патологический кифоз), при котором появляется сутулость или горб [5] .

Патогенез перелома позвоночника

Переломы возникают из-за прямого или опосредованного механического воздействия на позвоночник. Если травмирующая сила слишком высокая, то кости позвоночника деформируются. В зависимости от направления силы воздействия образуются осколки или сжимается тело позвонка.

При остеопорозе перелом может возникнуть даже при слабом деформирующем усилии. В сложных случаях в патологический процесс вовлекаются и межпозвоночные диски.

При переломе позвоночника костные отломки могут сместиться и сдавить спинной мозг и спинномозговые корешки с сопровождающими их кровеносными сосудами. Сдавление нервов нарушит передачу электрических импульсов к соответствующим органам и тканям, что отрицательно скажется на их работе. Если пережимаются кровеносные сосуды, нарушается питание спинного мозга, что также негативно влияет на работу органов [1] .

Классификация и стадии развития перелома позвоночника

Классификация в зависимости от повреждённых структур позвоночника:

- Переломы тел позвонков:

- Компрессионные — клиновидные переломы, возникающие из-за усиленного давления на тела позвонков с их одновременным сжатием. При этом передняя часть позвонка сплющивается и он приобретает форму клина. Чаще всего компрессионные переломы тел позвонков наблюдаются в области грудопоясничного перехода: 11-го и 12-го грудных позвонков (Th11 и Th12) и 1-го поясничного (L1) [9] .

- Оскольчатые — переломы, при которых образуются отдельные костные фрагменты, что грозит повреждением мягких тканей.

- Взрывные — переломы с разрушением позвонка по всей площади. Возникают из-за воздействия очень мощной силы, направленной по вертикали.

- Переломы дуг позвонков.

- Переломы суставных отростков.

- Переломы остистых отростков.

- Переломы поперечных отростков.

Классификация в зависимости от стабильности перелома:

- Стабильные — изолированное повреждение заднего, переднего или среднего опорного комплекса позвоночника. Чаще всего это компрессионные переломы и отрывные переломы краёв тела позвонков, при которых положение позвонка относительно центральной оси не нарушается, в том числе при движениях. Благодаря этому они редко вызывают осложнения.

- Нестабильные — повреждение двух или трёх опорных комплексов позвоночника. Выраженное нарушение целостности костей, межостистых, надостистых, жёлтых связок и межпозвоночных дисков провоцирует смещение позвонков. Это создаёт предпосылки к компрессии (сдавлению) спинного мозга и его кровеносных сосудов, что вызывает сильные боли и нарушение неврологических функций. Такие ситуации типичны для клиновидной компрессии позвонка более чем на половину высоты его тела [1] .

Степени нестабильности при переломе позвоночника:

- 1-я степень — механическая нестабильность. В месте травмы позвоночник патологически подвижен, что возникает непосредственно в момент получения травмы или с течением времени.

- 2-я степень — неврологическая нестабильность. Сдавление или нарушение целостности спинного мозга и спинномозговых корешков костными фрагментами позвонка во время получения перелома или при его лечении.

- 3-я степень — сочетание механической и неврологической нестабильности.

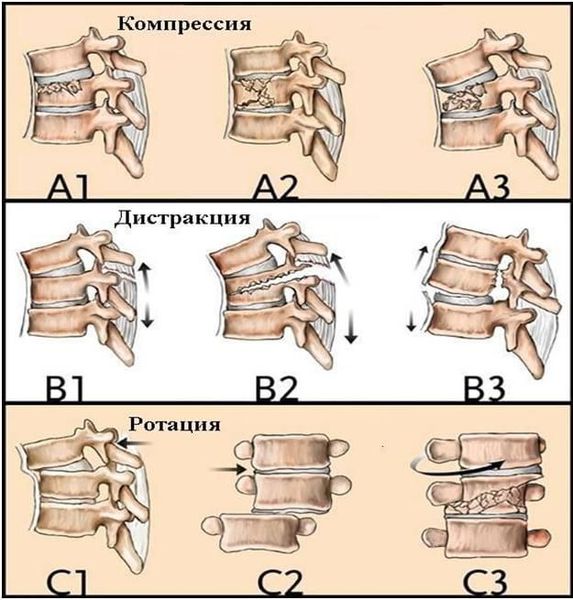

Существует универсальная классификация переломов (AO/ASIF). Она определяет тип, группу, подгруппу перелома каждого сегмента кости и детализирует тяжесть повреждения.

- Тип А — травмы позвонков, сопровождающиеся сдавливанием его тела:

- AI — вколоченные переломы (отличаются стабильностью);

- AII — раскалывание позвонка;

- AIII — взрывные переломы.

- Тип В — травмы передних и задних опорных комплексов с их растяжением и зачастую механической нестабильностью:

- BI — заднее повреждение с преимущественным растяжением мышечно-связочного аппарата;

- BII — травма заднего комплекса с преимущественным повреждением костной ткани;

- BIII — переднее повреждение, затрагивающее межпозвоночный диск.

- Тип С — повреждения передних и задних опорных комплексов с их поворотом относительно оси позвоночника, что всегда сопровождается механической нестабильностью:

- CI — травмы с компрессией тел позвонков;

- CII — травмы с растяжением опорных колон позвоночника;

- CIII — фрагменты сдвинуты в горизонтальной плоскости [2][12] .

В зависимости от наличия осложнений выделяют:

- Осложнённые переломы позвоночника — с повреждением спинного мозга и/или спинномозговых нервов.

- Неосложнённые — без повреждения спинного мозга и спинномозговых нервов.

Осложнения перелома позвоночника

Риск осложнений резко увеличивается при несвоевременном начале лечения. Основными нежелательными последствиями травм такого рода являются:

- Сегментарная нестабильность — патологическая подвижность позвонков. В этом случае возникает постоянная боль, быстро развиваются и прогрессируют дегенеративные изменения и сдавливаются нервные структуры.

- «Старческий горб» — увеличение грудного изгиба позвоночника . Такой горб вызывает постоянные боли, которые не зависят от положения тела. Состояние более типично для больных пожилого возраста.

- Компрессия или разрыв корешков и самого спинного мозга. Приводит к тяжёлым неврологическим нарушениям, вплоть до паралича, утраты контроля над мочеиспусканием и дефекацией, импотенции[1] .

Наиболее тяжёлые осложнения наблюдаются у пациентов, пострадавших в ДТП. Во-первых, около 90 % таких травм позвоночника носят сочетанный множественный характер. Во-вторых, они сопровождаются травматическим шоком [3] .

Переломы задних элементов позвонков шейного отдела могут спровоцировать повреждение позвоночных артерий, что станет причиной развития синдрома, сходного со стволовым инсультом.

Диагностика перелома позвоночника

Всех больных, которые поступают в стационар с высокоэнергетической травмой (после ДТП, падения с высоты и т. п.), следует расценивать и лечить как пациентов с повреждением позвоночника до тех пор, пока не подтвердится отсутствие травмы позвоночника на всех уровнях [11] .

- Опрос пострадавшего или свидетеля происшествия.

- Осмотр и пальпация (прощупывание) больного.

- Определение неврологического статуса пациента.

- Инструментальная диагностика.

Для полноценной диагностики стационар должен быть оснащен круглосуточно работающим спиральным компьютерным и высокопольным магнитно-резонансным томографом.

Опрос и осмотр

Необходимо уточнить, когда и при каких обстоятельствах произошла травма. Спросить, есть ли боль, двигательные или чувствительные нарушения. Это поможет понять характер повреждения.

Чтобы обнаружить перелом позвоночника, врач проводит визуальный осмотр пациента, оценивает состояние мышц спины, характер физиологических изгибов, особенности положения остистых отростков и ощущения больного при их пальпации (прощупывании).

Также врач проводит специальные тесты, например просит пациента поднять прямые ноги лёжа на спине, легко надавить или постучать по пяткам. Возникновение или усиление болей при этом может указывать на повреждение позвоночника. Эти тесты может проводить только врач, делать их самостоятельно опасно!

Определение неврологического статуса

При оценке неврологического статуса у больных с повреждением позвоночника целесообразно использовать шкалу ASIA/ISCSCI (American Spine Injury Assosiation / International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury). Это международный стандарт для оценки повреждений спинного мозга на основании клинических проявлений . В качестве критериев состояния спинного мозга используются: мышечная сила, тактильная и болевая чувствительность, рефлекторная активность в аногенитальной зоне. Двигательные функции оценивают проверкой силы 10 контрольных групп мышц, соотнесённых с сегментами спинного мозга.

Ориентируясь на неврологический статус, можно определить, насколько травмирован спинной мозг в результате перелома позвоночника. Повреждение спинного мозга может быть полным и неполным:

- Полное повреждение бывает анатомическим, например при разрыве спинного мозга, или функциональным. При функциональном повреждении разрыва нет, но из-за сильного сдавления или ушиба функции мозга в зоне травмы отсутствуют, это состояние называют спинальным шоком. Оно может длиться от 3 до 30 дней.

- К неполным повреждениям относят сотрясение спинного мозга и его ушиб. При сотрясении появляются лёгкие неврологические расстройства. Обычно они проходят в течение первых 3 – 7 суток и не сопровождаются морфологическими изменениями спинного мозга и его корешков. При ушибе вещество мозга полностью или частично разрушается. При этом возникают кровоизлияния, участки ишемии (недостаточного кровоснабжения), некроза (омертвения) и регионарные отёки. Неврологические расстройства в этом случае сохраняются более 7 суток.

Неполные повреждения спинного мозга могут сопровождаться разными клиническими синдромами:

- Центромедуллярный синдром — нарушение двигательных функций в руках, вплоть до полного паралича. Мышечная сила ног тоже снижена, но не так сильно, чаще всего человек может ходить. Этот синдром возникает при повреждении спинного мозга в шейном отделе.

- Переднемедуллярный синдром — нарушение двигательных функций, болевой и температурной чувствительности с сохранением проприоцептивной чувствительности (чувства собственного движения и положения тела).

- Синдром Броун-Секара — нарушение двигательных функций и проприоцептивной чувствительности на стороне повреждения и утрата болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне. Такое половинное повреждение спинного мозга характерно для ножевых ранений и опухолей.

- Синдром поражения конуса и конского хвоста — слабость в мышцах ног, нарушение мочеиспускания и дефекации из-за снижения тонуса мочевого и анального сфинктеров.

При позвоночно-спинно-мозговой травме (ПСМТ) важно отличить сдавление спинного мозга, его магистральных сосудов и корешков от других видов повреждений, которые лечатся без операции. Поэтому у каждого больного с ПСМТ нужно подозревать сдавление мозга до тех пор, пока оно не будет исключено инструментальными исследованиями.

Инструментальная диагностика

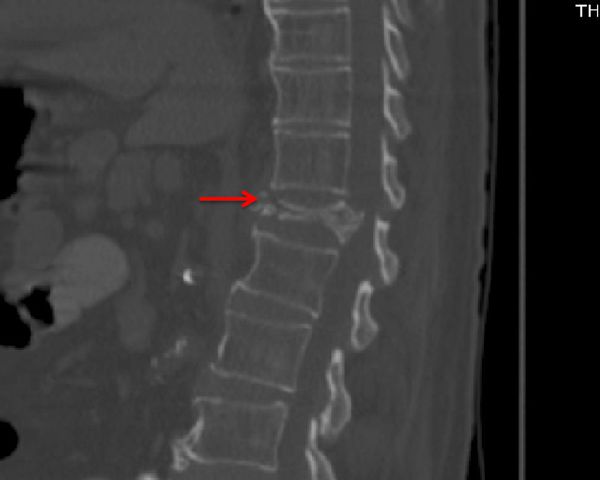

При переломах позвоночника могут выполняться: спондилография (рентгенография позвоночника), спиральная компьютерная томография (СКТ), КТ-миелография и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Рентгенография. Обязательно проводится, если нет возможности выполнить СКТ. Снимки делаются в двух проекциях, что позволяет оценить состояние позвонков. С помощью рентгенографии можно обнаружить изменение оси позвоночника, нарушение контуров, смещение и вывихи позвонков, деформацию их тел и других элементов. Однако рентгенография позвоночника не позволяет выбрать оптимальную тактику лечения, так как на рентгене не всегда виден объём повреждений и характеристики перелома.

Спиральная компьютерная томография (СКТ). С помощью СКТ можно более точно оценить перелом: определить его уровень, количество повреждённых позвонков, выявить переломы дужек и др. Также СКТ позволяет увидеть сместившиеся костные отломки, которые не видны на рентгене.

КТ-миелография. Помогает определить локализацию и протяженность сдавления спинного мозга, проходимость пространства между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками , размеры спинного мозга и позвоночного канала.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Проводится, если после всех исследований остались сомнения в диагнозе, а также при подозрении на повреждение межпозвоночных дисков.

Не всегда требуется выполнять все перечисленные исследования. Наиболее оптимальными методами являются СКТ и МРТ. Они позволяют установить правильный диагноз у 95 – 98 % больных. В отделениях реанимации рентгенография позвоночника у 80 – 90 % больных неинформативна, поэтому целесообразно сразу провести спиральную КТ всех отделов позвоночника, а при подозрении на сочетанную травму — СКТ всего тела.

Денситометрия. Проводится пожилым пациентам, а также при подозрении на остеопороз [1] . Специальный аппарат с помощью рентгеновского излучения и ультразвука определяет плотность костей, уровень кальция и толщину поверхностного слоя костей. После этого сравнивает полученные данные с нормальными показателями.

Лечение перелома позвоночника

Лечение переломов позвоночника может быть консервативным или хирургическим. Но в любом случае требуется как можно более ранняя диагностика и оценка состояния пациента, чтобы снизить вероятность развития осложнений.

Консервативное лечение

Консервативные методы можно применять в лёгких случаях. Характер и продолжительность лечения определяются в индивидуальном порядке. Для лечения используются:

- Одномоментная репозиция. Под местной анестезией или под наркозом позвоночник разгибают, чтобы расправить сломанный позвонок. После этого накладывают гипсовый корсет, через 3 недели меняют его на ортопедический. Показана при компрессии тела позвонка более чем на половину высоты при отсутствии повреждений дужек и отростков.

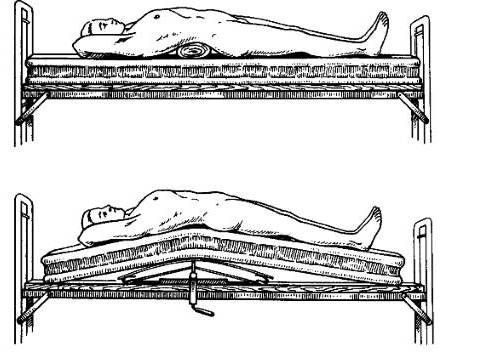

- Функциональная репозиция. Заключается в вытяжении позвоночника и соблюдении постельного режима. При этом очень важно как можно раньше начать заниматься лечебной физкультурой. Показана при компрессионных переломах.

- Постепенная репозиция. На протяжении 1 – 2 недель позвоночник поэтапно разгибают с помощью валика, который под местной анестезией подкладывают под поясницу. Это положение фиксируют корсетом. Затем увеличивают высоту валика и повторяют процедуру. Используется при неосложнённых компрессионных переломах со снижением высоты тела позвонка менее чем на треть [1] .

При переломах отростков показана иммобилизация (обездвиживание), двигательную активность нужно снизить. Во всех случаях назначаются анальгетики, чтобы уменьшить боль, и препараты кальция для укрепления костей. При диагностировании остеопороза назначают бисфосфонаты.

Во всём мире признают важность ранней мобилизации пациентов при переломах позвоночника. Это позволяет уменьшить потерю костной массы и снизить риск инвалидизации, что особенно актуально для пациентов с остеопорозом [5] .

Обязательно назначается индивидуально подобранная лечебная физкультура (ЛФК), а также физиотерапия: ультрафиолетовое облучение (УФО) выше места травмы, ультравысокочастотная терапия (УВЧ), электрофорез с кальцием и фосфором, индуктометрия. В большинстве случаев ЛФК проводится с первых дней, это ускоряет процесс восстановления, снижает риск развития мышечной атрофии и уменьшает боли [1] .

Хирургическое лечение

Показания к проведению операции:

- открытые повреждения позвоночника;

- нестабильные и оскольчатые переломы позвоночника;

- осложнённые переломы позвоночника;

- нарастание неврологической симптоматики на фоне консервативной терапии, что может проявляться прогрессирующим снижением мышечной силы, потерей болевой чувствительности, параличом и пр.;

- выраженные нарушения ликвородинамики (движения спинномозговой жидкости), что говорит о нарастающем сдавлении спинного мозга [10] .

В зависимости от сложности клинического случая выбирают один из видов хирургического вмешательства:

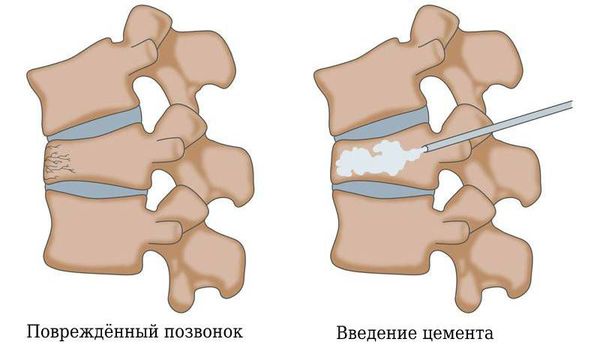

- Вертебропластика — малоинвазивная операция, при которой с помощью пункционной иглы в тело повреждённого позвонка вводят костный цемент на основе полиметилметакрилата. Это вещество заполняет собой все полости и затвердевает в течение 10 минут, формируется высокопрочный конгломерат. Операция применяется при компрессионных переломах с уменьшением высоты позвонка менее чем на 70 % [7] .

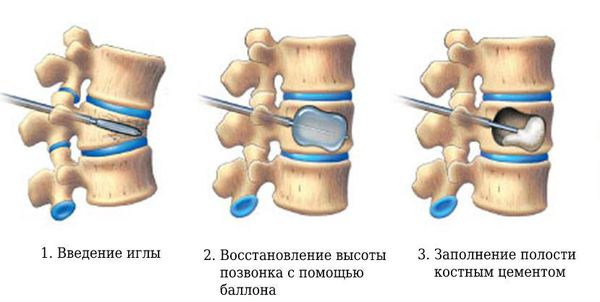

- Кифопластика — малоинвазивная операция, похожая на вертебропластику. На первом этапе в тело сломанного позвонка специальной иглой вводят баллон, раздувают его под давлением и таким образом восстанавливают анатомию тела позвонка. Затем баллон убирают, а в образовавшуюся полость вводят цемент. Такой метод позволяет лечить компрессионные переломы с уменьшением высоты позвонка более чем на 70 %.

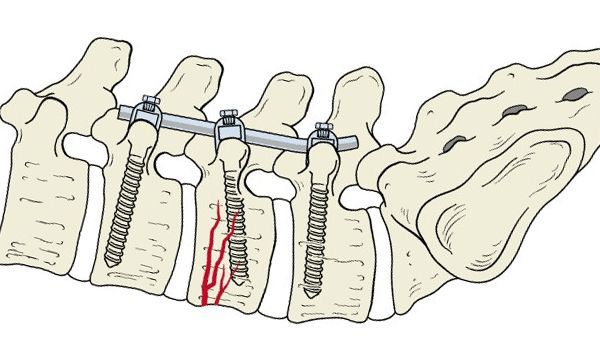

- Транспедикулярная фиксация — операция, при которой в точке пересечения отростков устанавливают титановые винты и объединяют их титановыми штангами, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки. Операция проводится при сложных, в том числе оскольчатых и нестабильных переломах, требующих жёсткой фиксации костных структур и удаления сильно повреждённых межпозвоночных дисков.

Лечение переломов на фоне остеопороза в 96 % случаев оказывается успешным, если транспедикулярную фиксацию сочетать с вертебропластикой тела повреждённого позвонка [4] .

При тяжёлых травмах операции проводят в два этапа: удаляют тело сломанного позвонка и устанавливают протез. Чтобы восстановить нормальную анатомию или устранить выраженную компрессию спинного мозга и его корешков, проводят ламинэктомию (удаление дужки позвонка и фрагмента или всего межпозвоночного диска).

В последующем устанавливают титановые фиксаторы или аутотрансплантаты. Удалённые межпозвоночные диски заменяют искусственными кейджами, эндопротезами и добиваются полного спондилодеза ( обездвиживания позвонков ).

Реабилитация после перелома позвоночника

В восстановительный период нельзя поднимать тяжёлые предметы и лучше избегать сидячего положения, пока нет разрешения лечащего врача.

Чтобы укрепить мышцы спины и сформировать естественный корсет, поддерживающий позвоночник в правильном положении, проводится ЛФК. В большинстве случаев к ЛФК приступают уже на 2–10 сутки после получения травмы или проведения операции.

Величину нагрузки и характер упражнений определяет реабилитолог в соответствии с состоянием пациента, видом полученного перелома и проведённым лечением. Сначала занятия проводятся в положении лёжа. Постепенно нагрузку увеличивают и усложняют упражнения, но очень важно избегать резких движений и попыток ускорить процесс. Сроки перехода в вертикальное положение обсуждаются индивидуально [10] .

Одним из эффективных видов реабилитации при переломе позвоночника является плавание, поскольку в воде нагрузка на позвоночник резко снижается. В первые несколько месяцев восстановительного периода рекомендуется плавать в стиле «кроль» на спине, затем полезно перейти на «брасс» [9] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от сложности клинического случая, наличия поражения спинного мозга и качества реабилитации. Для молодых пациентов с неосложнёнными переломами прогноз благоприятный. При осложнённых травмах есть риск инвалидизации пациента [1] [8] .

В качестве профилактики переломов позвоночника рекомендуется:

- избегать возможных травмирующих ситуаций;

- увеличить физическую активность;

- женщинам в период менопаузы проводить заместительную гормональную терапию.

Чтобы как можно раньше выявить остеопороз, после 40 лет необходимо регулярно обследоваться. А при его обнаружении принимать препараты кальция с витамином Д3 [6] .

Источник