- Оказание первой помощи при переломах конечностей

- Первая помощь при закрытом переломе

- Первая помощь при открытом переломе

- Переломы. Классификация, клиническая картина. Диагностика переломов. Первая помощь при переломах.

- Переломы. Классификация, клиническая картина. Диагностика переломов. Первая помощь при переломах.

Оказание первой помощи при переломах конечностей

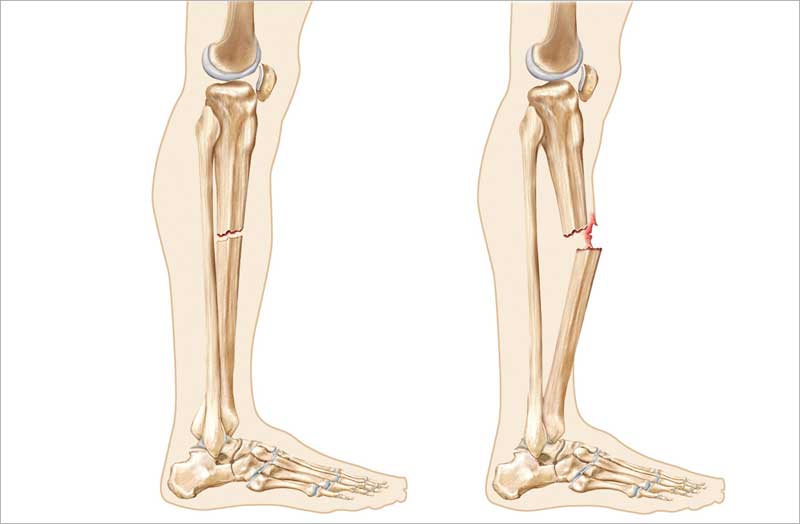

Перелом – повреждение кости с нарушением ее целостности. Травматические переломы разделяют на открытые (есть повреждения кожи в зоне перелома) и закрытые (кожный покров не нарушен).

При открытом переломе травма не вызывает сомнений. Закрытый перелом не так очевиден, особенно, если он неполный, когда нарушается часть поперечника кости, чаще в виде трещины.

Для всех переломов характерны:

- резкая боль при любых движениях и нагрузках; изменение положения и формы конечности, ее укорочение; нарушение функций конечности (невозможность привычных действий или ненормальная подвижность); отечность и кровоподтек в зоне перелома.

Оказание первой помощи при переломах конечностей во многом определяет исход травмы: быстроту заживления, предупреждение ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок) и преследует три цели:

- создание неподвижности костей в области перелома (что предупреждает смещение отломков и повреждение их краями сосудов, нервов и мышц); профилактику шока; быструю доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при закрытом переломе

Если есть возможность вызвать скорую помощь, то сделайте это. После чего обеспечьте неподвижность поврежденной конечности, например, положите ее на подушку и обеспечьте покой. На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное. Самому пострадавшему можно дать выпить горячий чай или обезболивающее средство.

Если транспортировать пострадавшего вам придется самостоятельно, то предварительно необходимо наложить шину из любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья, зонты).

Любые два твердых предмета прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго (чтобы не нарушать кровообращение) фиксируются бинтом или другими подходящими подручными материалами (кушак, ремень, лента, веревка).

Фиксировать надо два сустава — выше и ниже места перелома. Например, при переломе голени фиксируются голеностопный и коленный суставы, а при переломе бедра – все суставы ноги.

Если под рукой совсем ничего не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой (руку — к туловищу, ногу – ко второй ноге).

Транспортировка пострадавшего с переломом ноги осуществляется в положении лежа, травмируемую конечность желательно приподнять.

Первая помощь при открытом переломе

Открытый перелом опаснее закрытого, так как есть возможность инфицирования отломков.

Если есть кровотечение, его надо остановить. Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут , не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.

Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.

Теперь следует наложить шину, так же как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины!

Анализ крови на антитела к короновирусу

Вакцинация препаратом «М-М-P II»

Для профилактики кори, паротита и краснухи. Сохранение уровня антител в крови более 11 лет.

Ликвидация любых аномалий зубов, восстановление эстетики и полноценных функций

Вакцинация детей «Инфанрикс Гекса»

От дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и полиомиелита

Источник

Переломы. Классификация, клиническая картина. Диагностика переломов. Первая помощь при переломах.

Перелом – нарушение целостности кости.

1. По происхождению – врожденные, приобретенные.

Врожденные переломы встречаются крайне редко (возникают во внутриутробном периоде). Переломы возникшие во время родов относятся к приобретенным.

Все приобретенные переломы по происхождению делят на две группы – травматические и патологические (причины: остеопороз, метастазы злокачественной опухоли, туберкулез, сирингомиелия, остеомиелит, сифилитическая гумма и др.).

2. По наличию повреждения кожных покровов – открытые (повреждены кожа и слизистые) и закрытые.

Отдельная группа – огнестрельные переломы.

3. По месту приложения силы:

Прямые – перелом возникает в месте приложения силы;

Непрямые – перелом возникает на определенном расстоянии от места приложения силы.

4. В зависимости от вида воздействия переломы подразделяют на возникшие при: сгибании, скручивании (ротации), сдавлении (компрессии), от удара (в т.ч. огнестрельные), отрывные переломы.

5. По характеру повреждения кости переломы могут быть полными и неполными.

К неполным переломам относятся трещины, субпериостальный перелом у детей по типу «зеленой веточки», дырчатые, краевые, переломы основания черепа, переломы внутренней пластинки свода черепа.

6. По направлению линии перелома выделяют – поперечные, косые, продольные, оскольчатые, винтообразные, компрессионные, отрывные.

7. В зависимости от наличия смещения костных отломков переломы бывают без смещения и со смещением. Различают смещения: по ширине, по длине, под углом, ротационное.

8. В зависимости от отдела поврежденной кости переломы могут быть диафизарными, метафизарными и эпифизарными.

Метафизарные переломы часто сопровождаются сцеплением периферического и центрального отломков (сколоченные или вколоченные переломы). Если линия перелома кости проникает в сустав, его называют внутрисуставным. У подростков иногда наблюдается отрыв эпифиза – эпифизиолиз.

9. По количеству переломы могут быть одиночными и множественными.

10. По сложности повреждения опорно-двигательного аппарата выделяют простые и сложные переломы.

11. В зависимости от развития осложнений выделяют неосложненные и осложненные переломы.

12. При наличии сочетания переломов с повреждениями другого характера говорят о сочетанной травме или политравме.

-повреждение внутренних органов;

— интерпозиция мягких тканей;

— раневая инфекция, остеомиелит, сепсис.

Виды смещения отломков:

— смещение по длине;

— смещение под углом;

Различают первичное смещение – наступает в момент травмы;

Вторичное — наблюдается при неполном сопоставлении отломков:

— ошибки в тактике фиксации фрагментов кости;

— преждевременное снятие скелетного вытяжения;

— необоснованные преждевременные смены гипсовых повязок;

— наложение свободных гипсовых повязок;

— преждевременные нагрузки на поврежденную конечность;

Патологоанатомические изменения при переломах можно разделить на три этапа:

повреждения, вызванные травмой;

образование костной мозоли;

Перестройка структуры кости.

Регенерация костной ткани.

Различают два вида регенерации:

— физиологическая (постоянная перестройка и обновление костной ткани);

— репаративная (направлена на восстановление ее анатомической целостности).

Фазы репаративной регенерации.

1-я фаза – катаболизм тканевых структур, пролиферация клеточных элементов.

2-я фаза – образование и дифференцировка тканевых структур.

3-я – образование ангиогенной костной структуры (перестройка костной ткани).

4-я фаза – полное восстановление анатомо-физиологического строения кости.

Виды костной мозоли.

Различают 4 вида костной мозоли:

Виды сращения переломов.

Сращение начинается с образования периостальной и эндостальной мозоли, временно фиксирующих отломки. В дальнейшем сращение может осуществляться двумя путями.

Первичное сращение. Условия – отломки точно сопоставлены и надежно фиксированы, необходимости в образовании мощной костной мозоли нет.

Вторичное сращение. Вначале регенерат, представленный выраженной костной мозолью замещается хрящевой тканью, а затем костной.

Абсолютные симптомы перелома.

Костная крепитация. (исключение составляют вколоченные переломы, где этих симптомов может не быть).

Относительные симптомы перелома.

— болевой синдром, усиливающийся при движении, нагрузке по оси;

— укорочение конечности, вынужденное ее положение (может быть и при вывихе);

Лечение переломов. Консервативные и оперативные методы лечения. Компрессионно-дистракционный метод лечения переломов костей. Принципы лечения переломов с замедленной консолидацией костных отломков. Ложные суставы.

Оперативное лечение (остеосинтез).

Основные компоненты лечения:

— репозиция костных отломков;

— ускорение процессов формирования костной мозоли.

Репозиция (вправление) отломков – установка их в анатомически правильное положение. Допускается смешение несоответствие по ширине до 1/3 поперечника кости.

— сопоставление периферического отломка по отношению к центральному;

— рентгенологический контроль после репозиции.

При консервативном лечении наложение гипсовой повязки;

При скелетном вытяжении воздействие постоянной тяги за периферический отломок.

При хирургическом лечении — с помощью различных металлических конструкций

Ускорение образования костной мозоли

Этому способствуют следующие факторы:

— восстановление патофизиологических и метаболических сдвигов в организме после травмы;

— коррекция общих нарушений в организме вследствие сопутствующей патологии;

— восстановление регионарного кровообращения при повреждении магистральных сосудов;

— улучшение микроциркуляции в зоне перелома (общие методы: полноценное питание, переливание препаратов крови, введение витаминов, гормонов, местные методы; физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура).

— профилактика шока (обезболивание, трансфузионная терапия и др.);

— наложение асептической повязки.

Цель: предотвращение дальнейшего смещения костных отломков; уменьшение болевого синдрома, создание возможности для транспортировки пострадавшего.

Принципы: обеспечение неподвижности всей конечности, быстрота и простота выполнения, осуществление в наиболее выгодном функциональном положении; накладывается до поднятия больного на одежду или мягкую прокладку.

Способы транспортной иммобилизации.

Аутоиммобилизация – бинтование поврежденной нижней конечности пострадавшего к здоровой или верхней конечности к туловищу.

Иммобилизация с помощью подручных средств.

Иммобилизация с помощью стандартных транспортных шин:

— проволочная шина типа Крамера;

— пневматические шины и шины из пластмассы.

Особые способы транспортировки.

При повреждении позвоночника транспортировка осуществляется на жестких носилках или щите в положении на спине. Если носилки мягкие – в положении на животе.

При переломе костей таза – пострадавшего укладывают на спину на щит, под колени подкладывают валик из одеяла или одежды, колени несколько разводят в стороны (поза лягушки), а также валик под поясничный лордоз.

Источник

Переломы. Классификация, клиническая картина. Диагностика переломов. Первая помощь при переломах.

Перелом – нарушение целостности кости.

1. По происхождению – врожденные, приобретенные.

Врожденные переломы встречаются крайне редко (возникают во внутриутробном периоде). Переломы возникшие во время родов относятся к приобретенным.

Все приобретенные переломы по происхождению делят на две группы – травматические и патологические (причины: остеопороз, метастазы злокачественной опухоли, туберкулез, сирингомиелия, остеомиелит, сифилитическая гумма и др.).

2. По наличию повреждения кожных покровов – открытые (повреждены кожа и слизистые) и закрытые.

Отдельная группа – огнестрельные переломы.

3. По месту приложения силы:

Прямые – перелом возникает в месте приложения силы;

Непрямые – перелом возникает на определенном расстоянии от места приложения силы.

4. В зависимости от вида воздействия переломы подразделяют на возникшие при: сгибании, скручивании (ротации), сдавлении (компрессии), от удара (в т.ч. огнестрельные), отрывные переломы.

5. По характеру повреждения кости переломы могут быть полными и неполными.

К неполным переломам относятся трещины, субпериостальный перелом у детей по типу «зеленой веточки», дырчатые, краевые, переломы основания черепа, переломы внутренней пластинки свода черепа.

6. По направлению линии перелома выделяют – поперечные, косые, продольные, оскольчатые, винтообразные, компрессионные, отрывные.

7. В зависимости от наличия смещения костных отломков переломы бывают без смещения и со смещением. Различают смещения: по ширине, по длине, под углом, ротационное.

8. В зависимости от отдела поврежденной кости переломы могут быть диафизарными, метафизарными и эпифизарными.

Метафизарные переломы часто сопровождаются сцеплением периферического и центрального отломков (сколоченные или вколоченные переломы). Если линия перелома кости проникает в сустав, его называют внутрисуставным. У подростков иногда наблюдается отрыв эпифиза – эпифизиолиз.

9. По количеству переломы могут быть одиночными и множественными.

10. По сложности повреждения опорно-двигательного аппарата выделяют простые и сложные переломы.

11. В зависимости от развития осложнений выделяют неосложненные и осложненные переломы.

12. При наличии сочетания переломов с повреждениями другого характера говорят о сочетанной травме или политравме.

-повреждение внутренних органов;

— интерпозиция мягких тканей;

— раневая инфекция, остеомиелит, сепсис.

Виды смещения отломков:

— смещение по длине;

— смещение под углом;

Различают первичное смещение – наступает в момент травмы;

Вторичное — наблюдается при неполном сопоставлении отломков:

— ошибки в тактике фиксации фрагментов кости;

— преждевременное снятие скелетного вытяжения;

— необоснованные преждевременные смены гипсовых повязок;

— наложение свободных гипсовых повязок;

— преждевременные нагрузки на поврежденную конечность;

Патологоанатомические изменения при переломах можно разделить на три этапа:

повреждения, вызванные травмой;

образование костной мозоли;

Перестройка структуры кости.

Регенерация костной ткани.

Различают два вида регенерации:

— физиологическая (постоянная перестройка и обновление костной ткани);

— репаративная (направлена на восстановление ее анатомической целостности).

Фазы репаративной регенерации.

1-я фаза – катаболизм тканевых структур, пролиферация клеточных элементов.

2-я фаза – образование и дифференцировка тканевых структур.

3-я – образование ангиогенной костной структуры (перестройка костной ткани).

4-я фаза – полное восстановление анатомо-физиологического строения кости.

Виды костной мозоли.

Различают 4 вида костной мозоли:

Виды сращения переломов.

Сращение начинается с образования периостальной и эндостальной мозоли, временно фиксирующих отломки. В дальнейшем сращение может осуществляться двумя путями.

Первичное сращение. Условия – отломки точно сопоставлены и надежно фиксированы, необходимости в образовании мощной костной мозоли нет.

Вторичное сращение. Вначале регенерат, представленный выраженной костной мозолью замещается хрящевой тканью, а затем костной.

Абсолютные симптомы перелома.

Костная крепитация. (исключение составляют вколоченные переломы, где этих симптомов может не быть).

Относительные симптомы перелома.

— болевой синдром, усиливающийся при движении, нагрузке по оси;

— укорочение конечности, вынужденное ее положение (может быть и при вывихе);

Лечение переломов. Консервативные и оперативные методы лечения. Компрессионно-дистракционный метод лечения переломов костей. Принципы лечения переломов с замедленной консолидацией костных отломков. Ложные суставы.

Оперативное лечение (остеосинтез).

Основные компоненты лечения:

— репозиция костных отломков;

— ускорение процессов формирования костной мозоли.

Репозиция (вправление) отломков – установка их в анатомически правильное положение. Допускается смешение несоответствие по ширине до 1/3 поперечника кости.

— сопоставление периферического отломка по отношению к центральному;

— рентгенологический контроль после репозиции.

При консервативном лечении наложение гипсовой повязки;

При скелетном вытяжении воздействие постоянной тяги за периферический отломок.

При хирургическом лечении — с помощью различных металлических конструкций

Ускорение образования костной мозоли

Этому способствуют следующие факторы:

— восстановление патофизиологических и метаболических сдвигов в организме после травмы;

— коррекция общих нарушений в организме вследствие сопутствующей патологии;

— восстановление регионарного кровообращения при повреждении магистральных сосудов;

— улучшение микроциркуляции в зоне перелома (общие методы: полноценное питание, переливание препаратов крови, введение витаминов, гормонов, местные методы; физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура).

— профилактика шока (обезболивание, трансфузионная терапия и др.);

— наложение асептической повязки.

Цель: предотвращение дальнейшего смещения костных отломков; уменьшение болевого синдрома, создание возможности для транспортировки пострадавшего.

Принципы: обеспечение неподвижности всей конечности, быстрота и простота выполнения, осуществление в наиболее выгодном функциональном положении; накладывается до поднятия больного на одежду или мягкую прокладку.

Способы транспортной иммобилизации.

Аутоиммобилизация – бинтование поврежденной нижней конечности пострадавшего к здоровой или верхней конечности к туловищу.

Иммобилизация с помощью подручных средств.

Иммобилизация с помощью стандартных транспортных шин:

— проволочная шина типа Крамера;

— пневматические шины и шины из пластмассы.

Особые способы транспортировки.

При повреждении позвоночника транспортировка осуществляется на жестких носилках или щите в положении на спине. Если носилки мягкие – в положении на животе.

При переломе костей таза – пострадавшего укладывают на спину на щит, под колени подкладывают валик из одеяла или одежды, колени несколько разводят в стороны (поза лягушки), а также валик под поясничный лордоз.

Источник