- Шалфей и его группа

- Маленькая железа большого страха

- Структура статьи

- Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

- Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

- Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

- Миф четвертый. Аденома рассасывается.

- Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

Шалфей и его группа

Род шалфея (Salvia, от латинского salvere — лечить) насчитывает около 700 видов, распространенных в различных климатических зонах земного шара. Для получения эфирных масел культивируются главным образом три вида: S. officinalis L., S. lavandulaefolia (L.) Vahl., S. sclarea L.

Как лекарственное растение шалфей был известен в Древнем Египте и в Римской империи. Выращивался на острове Крит. Разница между «малым» (S. officinalis) и «большим» (S. sclarea) шалфеем была замечена в Европе уже в начале XVI в. в первых опытах получения «шалфейной воды» методом перегонки.

Масло лекарственного шалфея

Sage Oil Dalmatian, Oil of Sage (англ.), essence de sauge (франц.) Salbeiol (нем.), oleum salviae (лат.).

Гиппократ, Диоскоридидругиедревниемедикисчиталишалфей (Salvia officinalis) священнойтравой. Она использовалась для лечения многих болезней, в том числе атеросклероза, бесплодия женщин, заболеваний горла.

Эфирное масло получают перегонкой с паром из свежих или подсушенных растений. Выход масла в расчете на сухое сырье в среднем составляет около 2%.

В соответствии с английским торговым названием главным европейским производителем шалфейного масла была Югославия (Далмация). В 70-е годы здесь его делали до 40 т/год. Кроме того, масло вырабатывается в Венгрии и Италии. Сухой лекарственный шалфей можно купить в аптеках любой европейской страны.

Для парфюмерных целей эфирное масло используется в сравнительно небольших количествах (в США в 70-е годы — около 10 т/год). Употребляется в качестве пищевого ароматизатора в мясных консервах, маринадах, ликерах. В последние годы применяется как одно из важных средств ароматерапии.

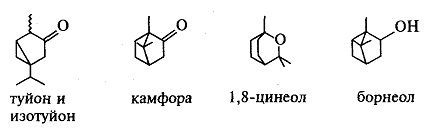

Основными компонентами масла лекарственного шалфея являются: туйон (30-45%), камфора (до 25%), 1,8-цинеол (до 15%) и борнеол (5%).

Известно, что в период роста растения с весны до осени происходят существенные изменения химического состава масла — увеличение количества туйона и камфоры при уменьшении содержания Гюрнеола (Е. Putievsky и др., Miltitzer Berichte 1986, стр. 72). Известно также, что в зависимости от места выращивания шалфея и срока уборки может сильно изменяться соотношение альфа- и бета-форм туйона, то есть пространственных его изомеров: l-туйона и d-изотуйона.

Масло лекарственного шалфея представляет собой желтую или желтовато-зеленую подвижную жидкость, имеющую:

плотность 0,909-0,932,

показатель преломления 1,461-1,473,

содержание кетонов (считая на камфору, %) — не менее 50.

Хороший антисептик, обладает фунгицидной активностью, летальные дозы, по RIFM (1974), — oral LD5o 2,6 г/кг (крысы), derm. LD5o > 5 г/кг (кролики); 8%-ный раствор масла в петролятуме не вызывает ни раздражения кожи человека, ни сенсибилизации. Не имеет ограничений IFRA на применение в парфюмерии и отдушках.

Руководства по ароматерапии рекомендуют использовать это масло как антисептическое и противовоспалительное средство. Иногда оно применяется при ревматических заболеваниях. Из-за высокого содержания туйона действует весьма интенсивно. Поэтому его не следует использовать без консультации с врачом.

Масло испанского шалфея

Sage Oil Spanish (англ.), essence de sauge a feuilles de lavande (франц.), Salbeiol (нем.).

Испанский шалфей (Salvia lavandulaefolia Vahl.) распространен в Средиземноморье, но только в Испании используется для получения эфирного масла. Ботанически этот вид гетерогенен, и на Пиренейском полуострове имеет несколько подвидов.

Масло получают перегонкой с паром. Объем производства составляет около 20 т/год. Выходы в расчете на сухое сырье колеблются в пределах 1-2,5%.

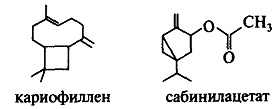

Химический состав эфирного масла отличается от состава масла лекарственного шалфея наличием значительного количества (около 50%) большого числа монотерпеновых углеводородов и отсутствием туйона и изотуйона. Наблюдаются существенные колебания содержания основных компонентов: камфоры (13-30%), 1,8-цинеола (12-30%), бета-пинена (5-15%). В масле имеются линалилацетат (до 5%), карио-филлен (до 5%) и цис-сабинилацетат (3-6%). Еще большие колебания наблюдаются в составе эфирных масел других подвидов испанского шалфея (М. Е. Marcos Sanz и др., Х Конгресс ЭМ, 1986, стр. 147).

Масло испанского шалфея представляет собой светло-желтую или зеленовато-желтую жидкость, имеющую

плотность 0,903-0,925,

показатель преломления 1,457-1,469.

Обладает фунгицидной и бактерицидной активностью. Острая токсичность, по RIFM (1976), — oral LD50 > 5 г/кг (крысы), derm. LD50 > 5 г/кг (кролики); 8%-ный раствор в петролятуме не вызывает ни раздражения кожи человека, ни сенсибилизации. Фототоксический эффект отсутствует. Масло не имеет ограничений IFRA на применение в парфюмерных композициях и отдушках.

При использовании для целей ароматерапии следует обратить внимание на различия химического состава (и, очевидно, терапевтического действия) масла испанского и двух других видов шалфея.

В медицинской литературе есть данные о сильной гипогликемической активности эфирного масла испанского шалфея (J. Jemenez и др., Planta Medica, 1986, 260).

Мускатно-шалфейное масло (шалфей мускатный)

Sage Clary Oil (англ.), essence de sauge sclaree (франц.), muskateller Salbeiol, Konigssalbeiol (нем.), oleum salviae sclareae (лат.).

Мускатный или «большой» шалфей (Salvio. sclarea L.) известен с древних времен. Предполагают, что его родиной был остров Крит, откуда он попал в Древний Египет и использовался в Александрии для приготовления благовонных масел. Большим он назван потому, что высота этого многолетнего растения достигает 1,5-2 м.

В диком виде растет в Малой Азии, Иране, на Кавказе и в Южной Европе. Во Франции культивируется с XIX в. В Крыму и Краснодарском крае начал возделываться с целью получения эфирного масла с 1929 г., а в Молдавии — с 50-х годов.

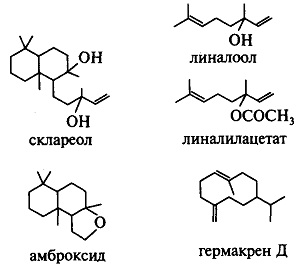

Выработка мускатно-шалфейного масла в СССР возрастала от 40 т/год в конце 50-х годов до 60 т/год в 1990 г. Часть мускатного шалфея перерабатывалась методом экстракции с получением конкрета, содержащего, кроме летучих компонентов, до 50% дитерпенового диола — склареола.

Значительные количества чистого склареола (до 10 т/год) получили экстракционным методом из растительных отходов, освобожденных от эфирного масла перегонкой с паром. Третья часть склареола продавалась во Францию, остальное использовалось в России для производства душистых веществ с запахом амбры.

Именно склареол как добавка к табаку высших сортов сигарет привлек внимание крупной компании США Reynolds Tobacco, которая организовала в 70-х годах выращивание мускатного шалфея в штате (‘спорная Каролина (VI Конгресс ЭМ, 1974, Abstract № 3).

Основным способом переработки мускатного шалфея на отечественный заводах была отгонка с паром масла из верхней части растений с соцветиями. Лучшие результаты давала переработка свежеизмельченного сырья на непрерывно действующих аппаратах А. Н. Ревачова и С. А. Москалева УРМ-2 и УРМ-2М, обеспечивающих минимальный контакт сырья с кислым конденсатом. Это позволяет сохранить почти в неприкосновенности основные компоненты эфирного масла — линалилацетат и линалоол. Дело в том, что кислый конденсат способен инициировать омыление линалилацетата и дегидратацию линалоола. Такие процессы наблюдаются, например, при попытках «контейнерной» переработки мускатного шалфея (Ф. С. Танасиенко, А. Я. Дедух, Масло-жировая пром., 1978, № 10, 33).

При производстве эфирного масла на аппаратах непрерывного действия выход достигает 0,18% от веса сырья. Оказалось возможным также с пользой применить образующиеся в перегонных колоннах конденсационные воды.

Лечебные свойства этих конденсационных вод были обнаружены стихийно больными людьми, страдающими от ревматических болей и артритов. Они погружали в ямы, заполненные конденсатом, руки или ноги, а иногда использовали эти ямы в качестве ванн и чувствовали облегчение. Поэтому заводы, перерабатывающие шалфей, стали, упаривая конденсат, готовить концентрат для медицинских целей.

Растительные отходы от производства эфирного масла направлялись на получение склареола методом экстракции.

В конце 70-х годов была сделана попытка перевести переработку всего мускатного шалфея на экстракционный метод (В. А. Шляпников и др., Масло-жир, пром. 1980, № 10, 24). При этом измельченный шалфей экстрагировался углеводородным растворителем, после удаления которого от полученного конкрета перегретым паром отгонялось эфирное масло, а остаток направлялся на выделение склареола.

Этот способ не получил развития, так как парфюмеры Москвы и Ленинграда отметили ухудшение качества эфирного масла, видимо, из-за присутствия в нем остатков углеводородного растворителя.

Важнейшими компонентами эфирного масла мускатного шалфея являются (—)-линалилацетат (63-73%), (—)-линалоол (13-17%), линалоолоксид (до 2%), альфа-терпинеол, геранилацетат, а также до 12% сесквитерпеновых соединений, среди которых есть гермакрен Д (до 4%), кариофиллен (до 3%) и их производные. Недавно в этом масле обнаружено до 3% склареола и следы амброксида, который вместе с производными сесквитерпенов придает запаху масла амбровую ноту.

Мускатно-шалфейное эфирное масло представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость с характерным приятным запахом. По пожарной классификации относится к горючим жидкостям с т. всп. 98С. Острая токсичность, по RIFM (1974) — oral LD50 5,6 г/кг (крысы), derm. LD50 > 2 г/кг (кролики).

Медицинские испытания (RIFM, 1982) показывают, что при нанесении на кожу человека 8%-ного раствора масла в петролятуме не проявляется ни раздражающего, ни сенсибилизирующего действия. Фототоксический эффект отсутствует.

Не имея ограничений IFRA, мускатно-шалфейное масло используется для парфюмерных целей в значительно больших количествах, чем масла испанского и лекарственного шалфея.

Руководства по ароматерапии рекомендуют применять масло мускатного шалфея для снятия сильных нервных напряжений, для понижения кровяного давления и профилактики выпадения волос.

В данной статье использованы материалы из книг:

Источник

Маленькая железа большого страха

Структура статьи

Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

На самом деле, статистика заболеваемости выглядит иначе. После 50 лет аденома предстательной железы встречается у 20-25% мужчин. Правда, с годами процент страдающих этим заболеванием увеличивается, к 60-тилетнему возрасту достигая 50%. Что вполне объяснимо: в стареющем организме возникает целая цепочка возрастных (в том числе и гормональных) изменений, в результате которых происходит увеличение предстательной железы.

Однако болезнью этот естественный, в общем-то, процесс считается лишь тогда, когда увеличившаяся в размерах железа, расположенная между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом, начинает нарушать его опорожнение, сдавливая его и без того узкое отверстие. При этом клинические проявления болезни (а она может развиваться годами и даже десятилетиями) зависят не только от размеров, но и от локализации опухоли, которая долгое время может никак себя не проявлять.

Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

Вопреки этому, довольно распространенному мнению, качество интимной жизни на заболеваемость аденомой предстательной железы сильно не влияет. Чего нельзя сказать о других, предрасполагающих к болезни факторах, таких, как застой крови в малом тазу (в немалой степени этому способствует ограничение двигательной активности), а также переохлаждение и алкоголь, которые провоцируют отек простаты.

Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

Ничего общего с раком аденома, которая является доброкачественной гиперплазией (опухолью) предстательной железы, не имеет. Это два различных заболевания. Другое дело, что их симптомы во многом схожи. В первую очередь – это нарушение мочеиспускания, которое выражается в частых позывах, с монотонным постоянством приключающихся в ночное время.

Конечный период заболевания печален: мочевой пузырь настолько перекрывается опухолью, что перестает опорожняться совсем. А посему, если вы чувствуете, что ваш мочевой пузырь опорожняется не полностью, если мочитесь с перерывами в несколько минут, если напор вашей струи слабый, двух мнений быть не может. Скорее к врачу! В противном случае, вы рискуете заработать осложнение, чреватое острой задержкой мочеиспускания и срочной установкой специальной цистостомической дренажной трубки, с которой придется ходить несколько недель, а то и месяцев, чтобы разгрузить мочевой пузырь и почки. Которые также страдают. Образование камей в мочевом пузыре, пиелонефрит, почечная недостаточность – частые спутники запущенных форм аденомы.

Еще страшнее пропустить рак предстательной железы – заболеваемость, которым в последнее время вышла на первое место среди онкологических заболеваний в мужской популяции. Чтобы грозный диагноз исключить, помимо УЗИ и пальцевого исследования предстательной железы, необходимо сдать анализ на уровень специфического простатического антигена (ПСА) в крови – главного маркера злокачественного заболевания простаты.

Миф четвертый. Аденома рассасывается.

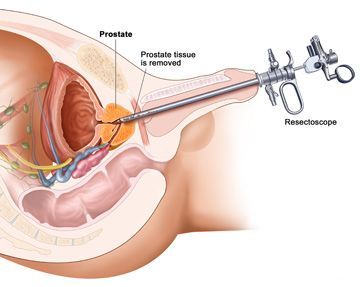

- Стоимость: 125 000 — 165 000 руб.

- Продолжительность: 40 — 90 минут

- Госпитализация: 3-4 дня в стационаре

Увы. На сегодняшний день нет ни одного препарата, который бы полностью излечивал эту доброкачественную опухоль. Но есть лекарства (в том числе – растительного происхождения), которые снижают спазм и отек предстательной железы, а значит — и неприятные симптомы заболевания. Иногда – на довольно продолжительное время.

В некоторых случаях на помощь приходят и такие неоперационные методы лечения, как СВЧ-гипертермия, во время которой предстательная железа нагревается до 70 градусов, благодаря чему разросшиеся железистые клетки простаты уменьшаются. Но подобная процедура показана далеко не всем и эффективна лишь на начальных стадиях заболевания.

- Стоимость: 100 000 — 180 000 руб.

- Продолжительность: 30-60 минут

- Госпитализация: 2-3 дня в стационаре

Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

И это не так. После операции (открытой и щадящей) у 90% пациентов половая функция восстанавливается в полном объеме. Проблемы могут возникнуть лишь с зачатием, поскольку у 30% перенесших операцию по удалению аденомы, развивается так называемая ретроградная эякуляция, когда семяизвержение происходит не наружу, а в мочевой пузырь. Но и эта беда поправима. Если мужчина мечтает о наследнике, на помощь приходит другое изобретение медицины – экстракорпоральное оплодотворение. Только в данном случае процессу искусственного зачатия предшествует довольно сложная процедура – специальное центрифугирование мочи, позволяющее отделить сперму. И уже затем ее водят женщине. Конечно, приятного в этом мало. Но мужчины не ропщут: жить с постоянной оглядкой на туалет или с трубкой в мочевом пузыре намного хуже.

Подготовила Татьяна ГУРЬЯНОВА

АиФ-Здоровье от 30. 07. 2009 г.

Источник