- Отек головного мозга первая помощь

- Отёк головного мозга

- Как лечить отёк мозга

- Методы лечения отёка мозга

- Дегидратационная терапия

- Оксигенация и улучшение метаболизма

- Лечение причины отёка и сопутствующих симптомов

- Статью проверил

- Содержание статьи

- Лечение отёка мозга в клиниках ЦРМТ

- Отек мозга

- Общие сведения

- Отек головного мозга

- Отек спинного мозга

- Отек костного мозга (трабекулярный отек костного мозга)

- Патогенез

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Общемозговой синдром

- Синдром рострокаудального диффузного нарастания неврологической симптоматики

- Фаза дислокации структур головного мозга

- Анализы и диагностика

- Лечение

Отек головного мозга первая помощь

Главная цель неотложной помощи — устранение угрозы для жизни перед транспортировкой больного в профильное лечебное учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

1. Производится устранение нарушений витальных функций организма.

2. Форсированный диурез осуществляется по дегидратационному типу (выведение жидкости превышает введение). Используется 20% раствор маннитола из расчета 1 — 1,5 г/кг/сут, 10% р-р альбумина — 100 мл, лазикс 40—80 мг в/в. Примечание. В данной ситуации не используются гипертонические р-ры глюкозы (40%) и мочевины, т. к. они проникают через гематоэнцефалический барьер, накапливаются в веществе головного мозга, способствуя его гипергидратации.

3. Коррекция КЩС и электролитного состава крови по общепринятым методикам.

4. Устранение повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера: преднизолон в дозе 60—90 мг в/в 2—3 раза в день, дексаметазон первоначально 10—12 мг в/в, затем по 4 мг через 6 часов в/м, гидрокортизон до 1 г в сутки.

5. Коррекция артериальной гипертензни: эуфиллин 2,4% р-р — 10 мл в/в медленно, дибазол 1% р-р — 2—4 мл в/в, в/м или п/к, папаверина гидрохлорид 2% р-р — 4—6 мл в/м или п/к, при высоком АД используются ганглиоблокаторы, например, пентамин 5% р-р — 2 мл в разведении на 200—300 мл физраствора в/в капельно (требуется постоянный контроль АД!).

6. С патогенетической точки зрения, при отеке мозга показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Этими эффектами обладает дицинон (методика использования: см. тему Геморрагический инсульт. Неотложная помощь).

7. Купирование психомоторного возбуждения: диазепам 0,5% р-р — 2 мл в/м, дроперидол 0,25% р-р — 2—5 мл в/в, натрия оксибутират 20% р-р — 10—20 мл в/в капельно в течение 10—15 мин. в разведении на 100—150 мл физиологического раствора (струйное введение расчетной дозы оксибутирата само по себе может вызвать судорожный синдром);

8. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии) .

9. Улучшение мозгового метаболизма и кровообращения достигается в/в введением 20% р-ра пирацетама — 10 мл 2 раза в сутки.

10. Ингибиторы протеолитических ферментов: контрикал или трасилол медленно в/в капельно по 25000 ЕД на изотоническом растворе.

11. Кислородотерапия. Антигиноксанты. Глутаминовая кислота до 1 г в/в капельно, 2—3 раза в сутки, АТФ, цитохром С. Примечание. Перечисление лечебные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Источник

Отёк головного мозга

Если вашему близкому диагностировали отек головного мозга, лечение должно начаться в кратчайшие сроки. Необходима экстренная консультация нейрохирурга для уточнения диагноза и возможной операции по жизненным показаниям и нейрореаниматолога, который проконсультирует по вопросам консервативной терапии и определит транспортабельность пациента в специализированный медицинский центр. Если к отеку привела опухоль головного мозга, операция у квалифицированного врача может стать единственным шансом на спасение.

Однако в Москве для обследования и лечения отека мозга, осложнившего течение тяжелых заболеваний, травм и опухолей существует множество городских больниц и коммерческих центров. Как выбрать учреждение, где будет проведено наиболее квалифицированное лечение? Отек мозга не дает времени на раздумья и выяснение подробной информации о каждой клинике.

Доверьте жизнь и здоровье ваших близких профессионалам!

Источник

Как лечить отёк мозга

Отёк мозга — опасное для жизни патологическое состояние, при котором головной мозг увеличивается в объёме из-за скопления жидкости в клетках, межклеточном пространстве. Патологический процесс запускается из-за повышения проницаемости сосудов и нарушения гематоэнцефалического барьера. Состояние не развивается само по себе, это вторичное проявление других болезней, например, инсульта и тяжёлых инфекций, опухолей, а также перенесенных черепно-мозговых травм и хирургических вмешательств.

Отёк мозга, который только начинается, дает о себе знать сильной головной болью, чувством распирания в черепе, которое одинаково выражено по всей голове. Также возникает тошнота со рвотой, нарушается острота зрения, у некоторых пациентов развивается сильная слабость и сонливость, нарушения сознания вплоть до полной его потери.

Методы лечения отёка мозга

Дегидратационная терапия

Проводится, чтобы быстро вывести из тканей избытки жидкости. В этих целях применяют следующие препараты:

- петлевый диуретики: лазикс, фуросемид, трифас, которые накапливаются в тканях в большой концентрации и быстро оказывают мочегонный эффект;

- осмотические диуретики, например, манит, который вместе с петлевыми препаратами оказывает более эффективный дегидратационный эффект;

- L-лизина эсцинат, который выводит из тканей лишнюю жидкость без мочегонного эффекта;

- гиперосмолярные растворы, в том числе глюкоза и сульфат магния, которые временно повышают давление плазмы и усиливают воздействие диуретиков.

Оксигенация и улучшение метаболизма

Чтобы нормализовать обмен веществ, врач проводит следующие манипуляции:

- искусственную вентиляцию лёгких;

- обкладывание головы ёмкостями со льдом, которые оказывают местный гипотермический эффект;

- введение препаратов для улучшения метаболизма головного мозга, в том числе цераксона, актовегина, мексидола и других;

- применение глюкокортикоидных гормонов, которые стабилизируют мембраны поражённых клеток и укрепляют стенки сосудов.

Лечение причины отёка и сопутствующих симптомов

В ходе лечение врач мониторит и корректирует:

- работу сердечно-сосудистой системы;

- признаки и последствия интоксикации;

- операбельные опухоли головного мозга;

- повышенное внутричерепное давление, которое можно нормализовать при помощи ликворо дренирующей операции.

Статью проверил

Дата публикации: 16 Марта 2021 года

Дата проверки: 16 Марта 2021 года

Дата обновления: 22 Сентября 2021 года

Содержание статьи

Лечение отёка мозга в клиниках ЦРМТ

Если у вас беспокоит чувство распирания в голове, немедленно обращайтесь в клинику ЦМРТ. Мы назначим дегидратационную терапию и лечение основного заболевания, которое спровоцировало отёк мозга.

Источник

Отек мозга

Общие сведения

Отек мозга является одним из проявлений различных критических состояний и достаточно часто встречается в клинической практике при различного рода заболеваниях и развитии патологий. Различают отек головного, спинного и костного мозга.

Отек головного мозга

Отек головного мозга представляет собой увеличение его объема, обусловленное процессом накопления жидкости в межклеточном пространстве (интерстиции) и сопровождающееся увеличением объема мозговой ткани. В то время как увеличение объема мозга за счет интрацеллюлярной жидкости определяется термином «набухание» головного мозга. Однако, эти процессы (отек/набухание) могут развиваться одновременно и переходить взаимно друг в друга, поэтому оба эти понятия допустимо определять как отек мозга. Код отека головного мозга по МКБ-10: G93.6

Отечный синдром развивается как неспецифическая реакция организма на воздействие множества патогенных факторов. Возможна при целом ряде заболеваний/патологических состояний, протекающих с поражением нервной системы — черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения, инфекционные заболевания, гипоксии, интоксикации, опухоли головного мозга (перифокальный отек), острые соматические заболевания, сопровождающиеся нарушением водно-солевого баланса/гемодинамики, при эндокринных нарушениях, болезнях крови, после оперативных вмешательств, воздействии ионизирующего излучения и др. Отек мозга часто является одним из проявлений критических состояний и непосредственной причиной смерти пациента.

Как правило отек головного мозга на ранней стадии (при своевременной медицинской коррекции) процесс обратимый, в то время как при неадекватном/поздно начатом лечении патологические процессы нарастают и часто заканчивается перерождением нервных клеток мозга с нарушением их функции и в целом, функциональной несостоятельностью мозговых структур.

Вследствие накопления в интерстиции мозга жидкости происходит увеличение объема мозга в условиях ограниченного внутричерепного пространства с развитием масс-эффекта (патологическое воздействие увеличивающейся тканью на соседние структуры, вызывая компрессию, деформацию, смещение, ателектаз), что в в первую очередь проявляется развитием внутричерепной гипертензии (ВЧД) с подрессированным нарастанием ишемии мозга, а в тяжелых случаях — со смещением мозговых структур и ущемлением в наметах мозжечка стволовых отделов, сопровождающиеся расстройством функции жизненно важных центров.

Отек спинного мозга

Наиболее часто отек спинного мозга позвоночника развивается при травматических повреждениях позвоночника. Патологические нарушения формируются как в результате травматического повреждения, так и сдавления структур спинного мозга вследствие его отека-набухания, что сопровождается ишемией вещества мозга, воспалительными изменениями и высоким риском развития необратимых нарушений функции/структуры спинного мозга. Сдавление спинного мозга вызывает образование первичных/вторичных очагов размягчения в спинном мозге и сопровождается неврологической симптоматикой. Клинические проявления определяются уровнем локализации отека, его выраженностью и длительностью. При выраженных отеках проявляется синдромом частичного/полного нарушения проводимости спинного мозга.

Отек костного мозга (трабекулярный отек костного мозга)

Выделяют субхондральные и трабекулярные отеки костного мозга. Трабекулярный отек — что это такое? Губчатое вещество (син. трабекулярная ткань) кости состоит из рыхлых перегородок/пластинок, промежутки между которыми заполнены костным мозгом, обеспечивающего кроветворение в организме человека и формирование иммунных цепочек. Отек губчатой ткани проявляется скоплением экссудата (интерстициальной жидкости) в трабекулярных пластинах. При этом, уровень жидкости увеличивается с 10 до 20% и более. В большинстве случаев диагноз ставится с запозданием, поскольку специфические симптомы отсутствуют и заболевание выявляется лишь на МРТ.

По литературным данным отек костного мозга встречается чаще у пациентов среднего возраста и при этом поражаются преимущественно крупные суставы, мыщелки большеберцовой/бедренной кости. Наиболее часто встречается (трабеккулярный отек латерального мышелка бедренной кости, отек костного мозга тазобедренных суставов, отек костного мозга в диафизе лучевой кости, отек мышелка бедренной кости и др.). Значительно реже встречается отек костного мозга позвоночника.

Причины отека костного мозга чрезвычайно разнообразны (ушибы/переломы кости, дефицит витамина D, ревматоидный артрит, остеоартроз, добро/злокачественные опухоли, остеомиелит, спондилит, деформирующий артроз, эндокринные патологии, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма, эпилептический статус, острые нейроинфекции и др.). Механизмы развития отека костного мозга слабо изучены. Предполагается, что его развитию способствуют микрососудистая травма, аномальные механические нагрузки на кости/суставы, метаболические расстройства, венозная обструкция.

В силу небольшого объема статьи буде рассматриваться лишь отек головного мозга.

Патогенез

В основе развития отека первоначально лежат микроциркуляторные нарушения. Практически сразу после нейронального повреждения вне зависимости от его причины (кровоизлияние, травмы, ишемия, опухоль, воспаление) развивается цитотоксический перифокальный отек головного мозга, а позже на его фоне развивается дисфункция эпителия капилляров с накоплением в интерстициальном пространстве жидкости. В развитии эндотелиальной дисфункции выделяют несколько стадий, которые сопровождаются вначале функциональной (ионный отек), далее анатомической (вазогенный отек/геморрагическое преобразование) недостаточностью, а также недостаточностью гематоэнцефалического барьера.

В основе развития цитотоксического отека — накопление внутри клеток осмотически активных веществ (ионы калия/натри/хлора и молекулы глютамата), что по градиенту осмолярности способствуют перемещению жидкости из интерстиция во внутриклеточное пространство. То есть, в эту фазу отек мозга формируется за счет транс-эпителиального перетока натрия из сосудистого русла, вместе с которым перемещаются ионы хлора (для сохранения электронейтральности) и вода (для сохранения осмонейтральности). На этой стадии присутствует лишь функциональное нарушение проницаемости анатомически неповрежденного гематоэнцефалического барьера. При этом, на этом фоне формируются условия, которые способствующие развитию следующих стадий отека мозга (в частности падение концентрации интерстициального натрия). Стадия цитотоксического отека не приводит к увеличению объема мозговой ткани и внутричерепной гипертензии.

Для развивающегося вазогенного отека характерны уже более выраженные нарушения гомеостаза интерстициального пространства, что приводит к нарушению функции/жизнедеятельности нейронов. В результате повышения проницаемости ГЭБ в межклеточном пространстве происходит накопление воды, что провоцирует развитие гипоксии и вызывает сбой в работе клеточных ионных насосов головного мозга, приводящий уже к пассивному прониканию ионов натрия в клетку, а за ними и воды (процесс набухания клетки).

Накопление в ограниченном пространстве жидкости согласно формуле Монро-Келли, приводит к повышению внутричерепного давления, а в поврежденной глии (вследствие отека) нарушаются процессы обмена/захвата медиаторных аминокислот. При развитии тяжелой внутричерепной гипертензии приводит смещение церебральных структур увеличенного объема мозга с вклинением миндалин мозжечка/стволовых отделов в большое затылочное отверстие. А дальнейшее сдавление сосудов еще более усугубляет микроциркуляторные нарушения/ишемию клеток мозга. Нарушений функции сердечно-сосудистого/дыхательного/терморегуляторного центров, находящихся в стволе мозга, является частой причиной летальных исходов.

Эндотелиальная дисфункция по мере прогрессирования сопровождается выраженным некрозом эпителиоцитов и резким увеличением размеров межклеточного пространства, что способствует прохождения клеток крови и приводит к геморрагическому пропитыванию мозговой ткани, что вызывает тяжелейшее нарушение гомеостаза интерстиция, не совместимому с функционированием нейронов и развитие геморрагического некроза, что ассоциируется с тяжелым исходом отека мозга. На рисунке выше представлен патогенез отека головного мозга.

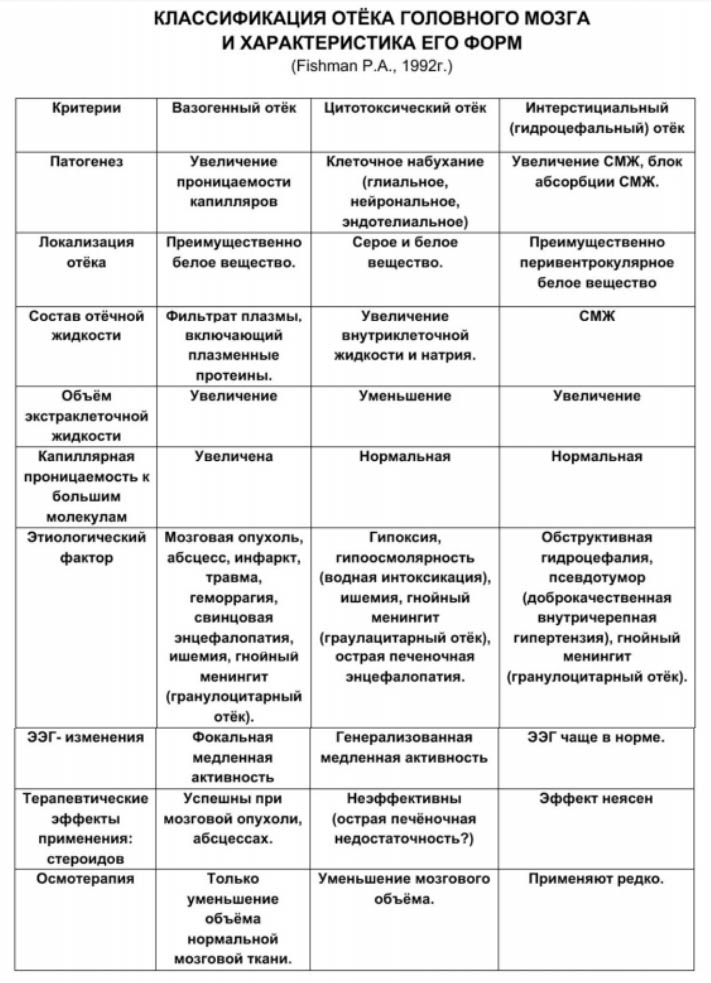

Классификация

В связи со спецификой развития отека головного мозга выделяют 4 типа:

- Цитотоксический ОГМ — развивается вследствие ишемии, гипоксии, экзо/эндогенном токсическом воздействии на мозговые клетки, вызывающих изменения проницаемости (осморегуляции) клеточных мембран и дисфункцию глиальных клеток (нарушения клеточного метаболизма). Цитотоксический отек обратим на протяжении 6-8 часов за счет реактивации ионного насоса, что достигается восстановлением церебрального кровотока.

- Вазогенный ОГМ — в его основе увеличение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Возникает перифокально в зоне ишемии, абсцесса, опухоли, черепно-мозговой травмы, оперативного вмешательства. Основную роль играет переход жидкости из сосудов в белое мозговое вещество. В связи с повышением проницаемости капилляров жидкость частично переходит из сосудов в интерстициальное пространство), вызывая увеличение его объема.

- Осмотический ОГМ — развивается при повышении осмолярности тканей мозга без нарушения работы гематоэнцефалического барьера. Возникает при метаболических энцефалопатиях, гиперволемии, утоплении, неадекватном гемодиализе полидипсии.

- Интерстициальный ОГМ — является результатом быстрого повышения вентрикулярного давления.

- Формируется при пропотеванием стенки церебральных желудочков жидкой части ликвора в перивентрикулярной зоне.

По степени компенсации выделяют:

- Компенсированный ОГМ (характеризуется отсутствием дислокационного синдрома).

- Субкомпенсированный ОГМ (характерно наличие дислокационного синдрома при отсутствии витальных поражений структур головного мозга).

- Декомпенсированный ОГМ (наличие дислокационного синдрома и нарушений витальных функций).

Ниже в таблице приведена обобщённая классификация ОГМ и характеристика его форм.

Причины

Причины отека головного мозга достаточны многочисленны, в соответствии с чем выделяют церебральные и внецеребральные причины ОГМ.

Церебральные причины отека мозга:

- Травмы головного мозга (субдуральная гематома, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, диффузное аксональное повреждение, внутримозговая гематома), оперативные вмешательства на головном мозге.

- Первичные опухоли головного мозга (глиома, медуллобластома, астроцитома, гемангиобластома и др.) или метастатическое поражение мозговой ткани, способствующие смещению мозговых структур/нарушающие процесс оттока цереброспинальной жидкости.

- Нарушения мозгового кровообращения — на фоне артериальной гипертензии (при инсульте ишемического/геморрагического генеза) или системного атеросклероза.

- Нейроинфекции (энцефалит, бактериальный менингит), гнойные процессы головного мозга (например, субдуральная эмпиема).

- Инфекционные заболевания (грипп, скарлатина, корь, скарлатина, токсоплазмоз, паротит и др.).

- Отравление лекарствами (хинином, антидепрессантами, нейролептиками, антигистаминными средствами и др.) или различными нейротоксическими ядами (цианидами, фенолами, бензином и др.).

- Радиационное облучение.

- Развитие аллергической реакции (анафилактический шок, отек Квинке).

- Энцефалопатии вследствие печеночной/почечной недостаточности, сахарного диабета, отравления алкоголем.

- Резкий набор высоты без требующейся акклиматизации (горный отек).

У новорожденных детей отек мозга может быть обусловлен внутричерепной родовой травмой, тяжелым токсикозом беременной, затяжными родами, обвитием пуповиной.

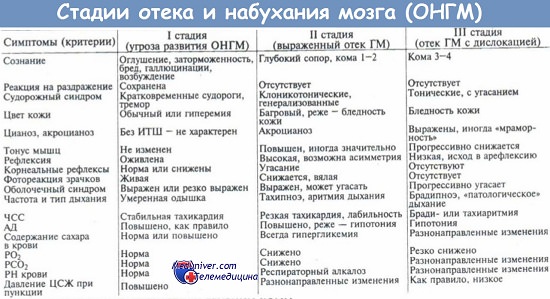

Симптомы

Симптомы отека головного мозга у взрослых чрезвычайно вариабельны и обусловлены дисфункцией различных структур головного мозга, расстройством метаболических процессов/микроциркуляции и развивающимся увеличением объема ткани мозга, особенно сопровождаемое смещением/вклинением тех или иных мозговых структур, нарушением ликвородинамики/кровотока в сосудах мозга. Также существенную роль играет локализация отека в областях мозга, что определяет его влияние на конкретные структуры головного мозга и формирует кроме общемозговых симптомов очаговую неврологическую симптоматику в зависимости от пострадавших структур мозга. Клинические симптомы отека мозга существенно варьируют в зависимости от стадии его развития, в соответствии с которыми выделяют нижеперечисленные.

Общемозговой синдром

Клинические признаки на этой стадии обусловлены повышением ВЧД (внутричерепного давления), а их проявления/выраженность определяются скоростью его нарастания.

При медленном повышении ВЧД появляется преимущественно утренняя распирающая головная боль, на высоте которой может возникать рвота, чаще без предшествующей тошноты. Интенсивность боли после рвоты, как правило, снижается. Возможны преходящие головокружения. Частым признаком являются застойные диски зрительных нервов/появление преходящих эпизодов нарушения зрения. Помечаются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, повышение систолического АД, урежение дыхания (так называемая «триада Кушинга)». Характерны медленно нарастающие изменения со стороны психики по типу растормаживания: раздражительность, беспокойство, капризность. Объективными симптомами внутричерепной гипертензии при медленном нарастании ВЧД являются полнокровие вен/отек диска зрительного нерва, рентгенологически — истончение костей свода черепа, остеопороз турецкого седла.

При быстром увеличении ВЧД появляется сильная боль пароксизмального/приступообразного характера, часто распирающие боли, сопровождаемые рвотой, которая облегчения не приносит с последующим развитием комы. Появляются брадикардия, глазодвигательные расстройства, повышаются сухожильные рефлексы, развиваются менингеальные симптомы, замедление моторных реакций. На фоне прогрессирования ВЧД отмечаются торможения со стороны психики, что проявляется снижением памяти, выраженной сонливостью, неконтактностью пациента, замедлением речи/мышления.

Синдром рострокаудального диффузного нарастания неврологической симптоматики

Клинические признаки отека мозга на этой стадии определяются постепенным вовлечением тех или иных структур головного мозга в патологический процесс. Как правило, вначале в патологический процесс вовлекаются корковые, позже подкорковые и в конечном итоге — структуры ствола мозга. Для отека полушарий головного мозга характерным является нарушение сознания и появление клонических судорог генерализованного типа.

Распространение процесса на подкорковые/глубинные структуры головного мозга протекает с психомоторным возбуждением, развитием хватательных/защитных рефлексов, гиперкинезами, нарастанием эпилептических пароксизмов.

При переходе патологического процесса на гипоталамическую область/верхние отделы ствола мозга степень нарушения сознания резко нарастает, манифестируя комой/сопором с начальными проявлениями нарушения дыхания и функции сердечно-сосудистой системы. Формируется поза децеребрационной ригидности (установка конечностей в разгибательном положении). Судороги носят стволовой характер (опистотонус/горметония), отмечается мидриаз (расширение зрачков) с вялой реакцией на свет.

Отек покрышки моста головного мозга вызывает специфическое нарушения дыхания в виде периодического дыхания, максимальный двусторонний миоз (сужение зрачков), стволовой парез взора и приводит к исчезновению окуловестибулярного/окулоцефалического рефлексов. При переходе отека на продолговатый мозг (нижний отдел ствола) нарастают нарушения жизненно важных функций, что проявляется замедлением пульса/снижением АД и дыханием. При неврологическом обследовании — арефлексия глубоких рефлексов, диффузная мышечная гипотония, отсутствие реакции зрачков на свет, неподвижность глазных яблок.

Фаза дислокации структур головного мозга

В его основе лежит процесс дислокации и височно-теменное/затылочное вклинение мозговых структур, что проявляется характерной очаговой симптоматикой, основными из которых являются стволовые симптомы (брадикардия, децеребрационная ригидность, дисфагия и др.) с поражением глазодвигательных нервов (мидриаз, птоз, расходящиеся косоглазие). Часто появляется внезапная рвота, ригидность мышц затылка, судороги мышц разгибателей, отсутствие реакции зрачков на свет, снижение температуры тела, урежение сердечного ритма и развитие жизнеугрожающих состояний — резкое падение АД, угнетение сознания (кома), нарушения (остановка) дыхания.

Особая опасность смещений/вклинений супратенториальных структур определяется высоким риском развития сосудистых нарушений, окклюзии путей ликворооттока, что резко усиливает первичные патологические процессы, которые превращаются из нарушений потенциально обратимых в необратимые.

Анализы и диагностика

Отек мозга относится к ургентным состояниям, требующим срочной медицинской помощи в стационарных условиях (отделения интенсивной терапии/реанимации), поэтому первичная диагностика ОГМ должна быть максимально быстрой и проводиться на фоне лечения. Первичным ориентиром при диагностике ОГМ является клиническая симптоматика, однако, необходимо не забывать, что она на этом этапе может быть минимально выраженной. При подозрении на ОГМ проводится неврологическое/офтальмологическое обследование, во время которых оценке болевые, вербально-акустические, поведенческие реакции, глазные/зрачковые рефлексы, состояние диска зрительного нерва, показатели внутриглазного давления. Обязателен клинический/биохимический анализ крови, люмбальная пункция.

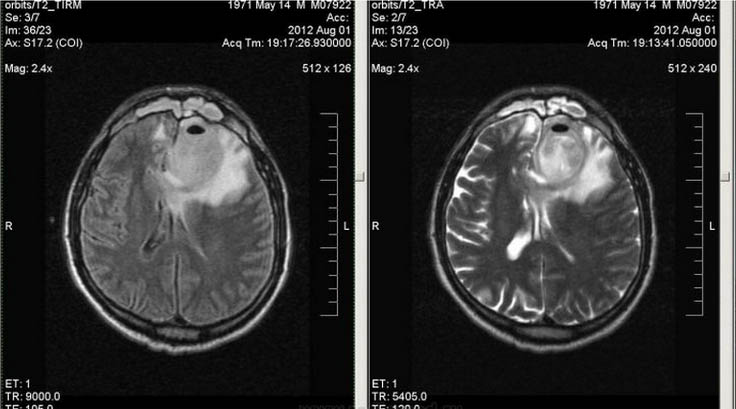

Основными методами инструментальной диагностики являются компьютерная томография ядерно-резонансная томография, которые позволяют визуализировать локализацию/распространенность области гипергидратации и выявить признаки компрессионного синдрома. По показаниям может проводиться УЗИ черепа в разных проекциях, эхоэнцефалография/электроэнцефалография, нейроофтальмоскопия, церебральная ангиография.

Дифференциальная диагностика проводится с тромбоэмболией мозговых сосудов, метаболическими расстройствами, эпилептическим статусом.

Лечение

Как лечить отек мозга? При поступлении пациента в стационар лечение отека головного мозга направлено на максимально быстрое/полное восстановлении жизненно важных функций (нормализация АД, показателей газообмена/внешнего дыхания и объема циркулирующей крови), поскольку гипоксия, артериальная гипотония, гиперкапния являются вторичными повреждающими факторами, которые лишь усугубляют первичное повреждение мозговых структур.

Тактика патогенетической терапии отека головного мозга определяется спецификой патологического процесса и зависит от его этиологии, клиническиой симптоматики и ее выраженности. При появлении признаков дислокации требуется поддержание оксигенации кислородно-воздушной смесью, то есть, 50% подача через носовой катетер увлажненного кислорода, а в тяжелых случаях — как можно раньше перевод пациента на искусственную вентиляцию легких в режиме умеренной гипервентиляции для достижение нормальной релаксации мозга. Ее проведение должно происходить на фоне постоянного отслеживания газового состава крови. Гипервентиляция снижает ВЧД, позволяет предотвращать развитие ацидоза и уменьшает объем внутричерепной крови. При необходимости назначают миорелаксанты (Мидокалм, Мидостад Комби, Мускомед) в небольших дозах, что не вызывает полной релаксации, но позволяет контролировать появление судорог, процессы восстановления сознания и развитие очаговой неврологической симптоматики

Важнейшим направлением в лечении ОГМ является противоотечная/дегидратационная терапия, проводимая с целью выведение из церебральных тканей избытка жидкости. С этой целью назначаются:

- Осмотические диуретики (Маннитол, Глицерол, Сорбитол, Сорбилакт и др.), с последующим введением петлевых диуретиков (Фуросемид, Лазикс, Торасемид). Назначение осмодиуретиков требует коррекции электролитного обмена и уменьшающегося общего объема циркулирующей крови. Для экстренного эффекта при отеке мозга с жизнеугрожающим состоянием назначается гипертонический раствор NaCl (23,4%). Введение раствора глюкозы и магния сульфата усиливает действие диуретиков и обеспечивает питательными веществами церебральные нейроны. Также перспективно введение L-лизина эсцината, который обладает способностью выводить жидкость, хотя мочегонным препаратом не является.

- Кортикостероидные препараты (Дексаметазон, Гидрокортизон, Преднизолон). Несмотря на их медленное действие (эффект наступает лишь через 24 часа) они эффективно восстанавливают сосудисто-тканевой барьер, а действие длительно сохраняется. Их назначение особенно целесообразно при перифокальном отеке.

- Барбитураты (Тиопентал натрия) каждые 3 ч в дозе 10 мг/кг. Подавляют судорожную активность/снижают выраженность ОГМ, повышая шансы на выживание.

При появлении судорог проводится противосудорожная терапия (Диазепам), при отсутствии эффекта — ингаляционный/барбитуровый наркоз.

Показано введение препаратов, нормализующих показатели системной гемодинамики, в частности системного АД (дилататоров/констрикторов) путем назначения быстродействующих вазоактивных препаратов (Кофеин, Клофелин, Дибазол и др.).

Еще одним методом снижения скорости метаболизма в мозговой ткани, защиты ее при ишемии мозга, а также для стабилизации клеточных мембран/ферментных систем проводится местная гипотермия головы, что достигается обертыванием влажными простынями/обкладыванием тела/головы пузырями со льдом, охлаждением вентиляторами. Однако следует учитывать риски развития переохлаждения и защитных реакций на него. Охлаждение проводится лишь при полной релаксации, на фоне назначения препаратов, предупреждающих развитие гиперметаболизма, появление дрожи, нарушение сердечного и ритма сужение сосудов, что достигается путем медленного в введения нейролептиков внутривенно (например, Аминазина).

В зависимости от этиологии ОГМ его терапия может дополнятся назначением антибиотикотерапии и симптоматических лекарственных средств: обезболивающих, противорвотных препаратов. Также при необходимости может проводиться коррекция двигательного возбуждения, снижения/повышения температуры тела, скорости оттока венозной крови из полости черепа и поддержание объема циркулирующей крови. По показаниям проводятся хирургические вмешательства.

Источник