Виды действия лекарственных веществ

В зависимости от целей, путей и обстоятельств использования лекарственных препаратов могут быть выделены различные виды действия в соответствии с различными критериями.

1. В зависимости от локализации действия препарата выделяют:

а) местное действие — проявляется на месте нанесения препарата. Часто ис пользуется для лечения заболеваний кожи, ротоносоглотки, глаз. Местное дейст вие может иметь разный характер — противомикробное при локальной инфекции, местноанестезирующее, противовоспалительное, вяжущее и др. Важно запом нить, что основной лечебной характеристикой лекарства, назначаемого местно, является концентрация действующего вещества в нем. При использовании мест ного действия лекарств важно минимализировать его всасывание в кровь. Для этой цели, например, в растворы местных анестетиков добавляют адреналина гидрохлорид, который, суживая сосуды и, тем самым, уменьшая всасывание в кровь, снижает отрицательное действие анестетика на организм и повышает дли тельность его действия.

б) резорбтивное действие — проявляется после всасывания лекарства в кровь и более или менее равномерного распределения в организме. Основной лечебной характеристикой лекарства, действующего резорбтивно, является доза. Доза — это количество лекарственного вещества, вводимого в организм для про явления резорбтивного действия. Дозы могут быть разовыми, суточными, курсо выми, терапевтическими, токсическими и др. Напомним, что, выписывая рецепт, мы всегда ориентируемся на средние терапевтические дозы препарата, которые всегда можно найти в справочниках.

2. Когда лекарство попадает в организм, с ним контактируют большое ко личество клеток и тканей, которые могут по-разному реагировать на это лекарст-

во. В зависимости от сродства определенным тканям и по степени избирательности выделяют следующие виды действия:

а) избирательное действие — лекарственное вещество действует избира тельно только на один орган или систему, совсем не затрагивая другие ткани. Это идеальный случай действия лекарств, который на практике встречается очень редко.

б) преимущественное действие — действует на несколько органов или сис тем, но имеется определенное предпочтение одному из органов или тканей. Это наиболее часто встречающийся вариант действия лекарств. Слабая избиратель ность лекарств лежит в основе их побочных эффектов.

в) общеклеточное действие — лекарственное вещество действует в равной степени на все органы и системы, на любую живую клетку. Препараты подобного действия назначаются, как правило, местно. Примером такого действия является прижигающий эффект солей тяжелых металлов, кислот.

3. Под действием лекарственного препарата функция органа или ткани мо жет изменяться по-разному, поэтому по характеру изменения функции можно выделить следующие виды действия:

а) тонизирующее — действие лекарственного вещества начинается на фоне сниженной функции, а под действием препарата она повышается, приходя к нор мальному уровню. Примером такого действия является стимулирующий эффект холиномиметиков при атонии кишечника, которая довольно часто возникает в послеоперационном периоде при операциях на органах брюшной полости.

б) возбуждающее — действие лекарственного вещества начинается на фоне нормальной функции и приводит к усилению функции этого органа или системы. Примером служит действие солевых слабительных веществ, используемых часто для очищения кишечника перед операцией на органах брюшной полости.

в) седативное (успокаивающее) действие — лекарственный препарат снижа ет чрезмерно повышенную функцию и приводит к ее нормализации. Часто используется в неврологической и психиатрической практике, есть особая группа препаратов, которая называется «седативные средства».

г) угнетающее действие — лекарство начинает действовать на фоне нор мальной функции и приводит к снижению ее активности. Например, снотворные средства ослабляют функциональную активность ЦНС и позволяют пациенту быстрее заснуть.

д) паралитическое действие — лекарство приводит к глубокому угнетению функции органа вплоть до полного прекращения. Примером является действие средств для наркоза, которые приводят к временному параличу многих отделов ЦНС, кроме нескольких жизненно важных центров.

4. В зависимости от способа возникновения фармакологического эффекта лекарственного препарата выделяют:

а) прямое действие — результат непосредственного влияния лекарства на тот, орган, функцию которого он изменяет. Примером является действие сердеч-

ных гликозидов, которые, фиксируясь в клетках миокарда, оказывают влияние на обменные процессы в сердце, что приводит к терапевтическому эффекту при сердечной недостаточности.

б) косвенное действие — лекарственное вещество оказывает влияние на оп ределенный орган, в результате чего опосредованно, косвенно изменяется и функция другого органа. Например, сердечные гликозиды, оказывая прямое дей ствие на сердце, косвенно облегчают дыхательную функцию за счет снятия за стойных явлений, увеличивают диурез за счет интенсификации почечного крово обращения, в результате чего исчезают одышка, отеки, цианоз.

в) рефлекторное действие — лекарственный препарат, действуя на опреде ленные рецепторы, запускает рефлекс, изменяющий функцию органа или систе мы. Примером является действие нашатырного спирта, который при обморочных состояниях, раздражая обонятельные рецепторы, рефлекторно приводит к стиму ляции дыхательного и сосудодвигательного центров в ЦНС и восстановлению сознания. Горчичники ускоряют разрешение воспалительного процесса в легких за счет того, что эфирные горчичные масла, раздражая рецепторы кожи, запус кают систему рефлекторных реакций, приводящих к усилению кровообращения в легких.

5. В зависимости от звена патологического процесса, на который действует лекарство, выделяют следующие виды действия, которые еще называют видами лекарственной терапии:

а) этиотропная терапия — лекарственное вещество действует непосредст венно на причину, вызвавшую заболевание. Типичный пример — действие анти микробных средств при инфекционных заболеваниях. Это, казалось бы, идеаль ный случай, однако это не совсем так. Довольно часто непосредственная причина заболевания, оказав свое действие, утратила актуальность, поскольку запустились процессы, течение которых уже не контролируется причиной заболевания. На пример, после острого нарушения коронарного кровообращения, необходимо не столько ликвидировать его причину (тромб или атеросклеротическая бляшка), сколько нормализовать обменные процессы в миокарде и восстановить насосную функцию сердца. Поэтому в практической медицине чаще используется

б) патогенетическая терапия — лекарственное вещество влияет на патоге нез заболевания. Это действие может быть достаточно глубоким, приводящим к излечению больного. Примером является действие сердечных гликозидов, кото рые не влияют на причину, вызвавшую сердечную недостаточность (кардиодист- рофия), но нормализуют обменные процессы в сердце таким образом, что сим птомы сердечной недостаточности постепенно исчезают. Вариантом патогенети ческой терапии является заместительная терапия, например, при сахарном диабете назначается инсулин, который восполняет недостаток собственного гор мона.

в) симптоматическая терапия — лекарственное вещество влияет на опреде ленные симптомы заболевания, часто не оказывая решающего влияния на тече-

ние заболевания. Примером является противокашлевое и жаропонижающее действие, снятие головной или зубной боли. Однако симптоматическая терапия может стать и патогенетической. Например, снятие сильной боли при обширных травмах или ожогах предупреждает развитие болевого шока, снятие чрезвычайно высокого артериального давления предупреждает возможность возникновения инфаркта миокарда или инсульта.

6. С клинической точки зрения выделяют:

а) желательное действие — главный лечебный эффект, на который рассчи тывает врач, назначая определенное лекарственное средство. К сожалению, од новременно с ним, как правило, возникает

б) побочное действие — это действие лекарства, которое проявляется одно временно с желательным действием при назначении его в терапевтических дозах. Является следствием слабой избирательности действия лекарств. Например, про тивоопухолевые средства создаются так, чтобы они активнее всего влияли на интенсивно размножающиеся клетки. При этом, действуя на опухолевый рост, они также влияют на интенсивно размножающиеся половые клетки и клетки крови, в результате чего угнетается кроветворение и созревание половых клеток.

7. По глубине воздействия лекарства на органы и ткани выделяют:

а) обратимое действие — функция органа под действием лекарства меняется временно, восстанавливаясь при отмене препарата. Большинство лекарств дейст вуют именно так.

б) необратимое действие — более прочное взаимодействие лекарства и био логического субстрата. Примером может быть угнетающее действие фосфорор- ганических соединений на активность холинэстеразы, связанное с образованием очень прочного комплекса. В результате этого активность фермента восстанав ливается лишь за счет синтеза новых молекул холинэстеразы в печени.

Источник

Виды действия лекарственных веществ

Главное действие — это то, которое лежит в основе лечебного или профилактического назначения препарата. Побочное — нежелательное, опасное для больного действие ЛС.

Попав в организм, лекарственные вещества взаимодействуют с теми клетками, которые располагают биологическим субстратом, способным реагировать с данным веществом. Такое взаимодействие зависит от химического строения препарата. Связывание лекарственного вещества с соответствующим субстратом является обратимым, если они (субстрат и лекарство) связываются друг с другом на какое-то время.

В немногих случаях терапевтическая цель требует необратимого выключения структуры из ее функции. Это относится, например, к большинству противомикробных, противоопухолевых средств, которые способны образовывать прочные (ковалентные) связи с элементами спиралей ДНК клеток («сшивки спиралей») или ферментами бактерий, в результате чего клетки утрачивают способность к размножению.

Прямое, опосредованное (косвенное).

Прямое действие подразумевает, что лечебный эффект обусловлен непосредственным взаимодействием препарата с биосубстратом больного органа и прямо ведет к определенным сдвигам. Если же функция органа (системы) изменяется вторично в результате прямого влияния препарата на иной орган, иную систему, такое действие называется опосредованным (косвенным). Сердечные гликозиды улучшают сократимость миокарда (прямое действие) и, как следствие, улучшают кровообращение в организме, что сопровождается улучшением диуреза (косвенное действие).

Частным случаем опосредованного действия является рефлекторное действие. Например, расширение сосудов и улучшение трофики тканей в результате раздражения окончаний чувствительных нервов кожи.

Избирательное (селективное) действие — это действие терапевтических доз лекарств на специфические рецепторы. Например, действие сальбутамола на β2-адренорецепторы. Следует иметь в виду, что селективность лекарств относительна, при повышении дозы она исчезает.

Местное действие препарата осуществляется до его всасывания в кровь (например, мази).

Резорбтивное (системное) действие развивается после всасывания препарата в кровь. Таким действием обладает подавляющее большинство лекарств.

1 вопрос. Фармакокинетические параметры.

Распределение лекарственного средства в организме с учетом всех факторов, влияющих на этот процесс, характеризуется фармакокинетическим показателем — объемом распределения — Vd (Volum of distribution). Это условный объем жидкости, необходимый для равномерного распределения в нем лекарственного средства, обнаруживаемого в терапевтической концентрации в плазме крови после однократного внутривенного введения, определяемый по формуле

где Vd — объем распределения;

D — введенная доза лекарственного вещества,

С0 — начальная концентрация в крови.

Объем распределения дает представление о фракции вещества, находящейся в плазме крови. Для липофильных соединений, легко проникающих через тканевые барьеры и имеющих широкое распределение, характерно высокое значение Vd.. Если вещество в основном циркулирует в крови, Vd имеет низкие величины. Данный параметр важен для рационального дозирования веществ.

Если для условного человека с массой тела 70 кг Vd = 3 л (объем плазмы крови), это означает, что вещество находится в плазме крови, не проникает в форменные элементы крови и не выходит за пределы кровеносного русла.

Vd = 15 л означает, что вещество находится в плазме крови (3 л), в межклеточной жидкости (12 л) и не проникает в клетки тканей.

Vd = 40 л (общее количество жидкости в организме) означает, что вещество распределено во внеклеточной и внутриклеточной жидкости.

Vd = 400–600–1000 л означает, что вещество депонировано в периферических тканях и его концентрация в крови низкая. Например, для имипрамина (трициклический антидепрессант) Vd = 1600 л. В связи с этим концентрация имипрамина в крови очень низкая и при отравлении имипрамином гемодиализ не эффективен.

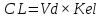

Наиболее значимой величиной, характеризующей элиминацию лекарства, является системный, или общий, клиренс лекарственного вещества (СL). Клиренс – это объем плазмы, полностью освобождающийся от вещества в единицу времени (мл/мин или л/ч). Определяется по формулам:

CL = 0,693 x Vd / Т1/2

где: Vd – объем распределения;

Кel – константа элиминации, мл/мин; л/ч

Т1/2 – период полуэлиминации

Для большинства лекарств клиренс – величина постоянная и его можно найти в справочниках. Клиническое значение – определение поддерживающей дозы, позволяющей достичь равновесную концентрацию в крови.

Важным параметром также является период полуэлиминации (t1/2) — это время, за которое концентрация лекарственного вещества в плазме крови уменьшается на 50%.

Период полуэлиминации (можно определить по графику «концентрация-время», измерив интервал времени, за который любая концентрация вещества на кривой уменьшилась наполовину. Практически важно помнить, что за один период полувыведения из организма выводится 50% лекарственного средства, за два периода – 75%, за три периода – 90%, за четыре – 94%. Клиническое значение – определение кратности введения препарата и определения промежутка времени, необходимого для достижения равновесной концентрации в крови.

где: Т1/2 – период полуэлиминации;

Кel – константа элиминации, мл/мин; л/ч

Константа элиминации (Кel) отражает скорость исчезновения вещества из организма вследствие метаболизма и выведения (уменьшение концентрации лекарства в крови за единицу времени, час -1 , мин -1 ). Клиническое значение – определение поддерживающей дозы препарата и кратности введения.

Стационарная концентрация (Сss) – концентрация, которая устанавливается в крови при поступлении лекарства в организм с определенной скоростью (лекарство вводится с той же скоростью, что и элиминируется). Клиническое значение – определение необходимой дозы лекарственного вещества.

Кумуляция — это накопление вещества в организме (материальная кумуляция) или его эффектов (функциональная кумуляция). Вероятность материальной кумуляции тем выше, чем медленнее препарат инактивируется в организме и чем прочнее он связывается с биосубстратом в тканях. Кумуляция всегда опасна из-за стремительного нарастания числа и выраженности разного рода осложнений, токсических реакций. Наибольшей склонностью к кумуляции обладают барбитураты, сердечные гликозиды и др. При функциональной кумуляции нарастание лечебного эффекта, переходящей в интоксикацию, обгоняет по времени физическое накопление препарата (его может и не быть). Так, при алкоголизме нарастающие изменения функции ЦНС могут приводить к развитию белой горячки. В данном случае вещество (спирт этиловый) быстро окисляется и в тканях не задерживается. Суммируются лишь его нейротропные эффекты.

Синдром отмены возникает при внезапном прекращении приема ЛС в следующих случаях :

после прекращения обычной патогенетической фармакотерапии (например, обострение ИБС — нитраты, β-адреноблокаторы);

при отмене ЛС, способных вызвать синдром абстиненции (наркотические анальгетики, транквилизаторы, психостимуляторы);

при завершении терапии ЛС, аналоги которых вырабатываются в организме (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны); прием данных препаратов может приводить к подавлению выработки эндогенных гормонов, что и сопровождается лекарственной зависимостью.

Предупредить синдром отмены можно лишь постепенным прекращением приема препарата.

Синдром «рикошета» (феномен отдачи)— представляет собой некоторую разновидность синдрома отмены. Суть феномена состоит в растормаживании регуляторного процесса или отдельной реакции, подавленных ранее лекарственным веществом. В результате происходит как бы суперкомпенсация процесса с резким обострением болезни по сравнению даже с долечебным уровнем.

Лучшим способом профилактики также является постепенная отмена препарата.

Вариант 9. (неточно).

1 вопрос. Понятие о пресистемной элиминации.

Пресистемная элиминация – разрушение и элиминация лекарственного вещества прежде, чем оно попадет к месту-мишени (инсулин не дают внутрь, т.к. он разрушается под действием ферментов ЖКТ). На пресистемную элиминацию оказывают влияние: разрушение лекарственного вещества ферментами ЖКТ, неполное всасывание, некоторые вещества подвергаются метаболическим превращениям в печени в результате «первого прохождения», связывание с белками плазмы крови. Исходя из этих показателей следует искать другие пути введения лекарственного препарата в организм.

Пресистемная элиминация — исчезновение вещества из организма до его попадания в систему кровообращения. Эта элиминация осуществляется в процессе прохождения вещества через стенку кишечника, при первом (first pass elimination) прохождении через печень и легкие.

Интенсивность пресистемной элиминации — один из параметров, который определяет величину биодоступности или биоусвоения вещества. Некоторые лекарственные средства настолько быстро элиминируют до всасывания в кровь, что их либо совершенно нерационально назначать через рот (лидокаин), либо надо назначать внутрь в дозе, существенно превышающей таковую при парентеральном введении (салбутамол, тербуталин, верапамил, анаприлин и пр.). В стенке кишечника (а также в легких, почках и некоторых других тканях) обнаружены те же ферментные системы, что и в печени, только их активность значительно меньше, чем в ней.

Пресистемная элиминация, эффект «первого» прохождения через печень — активный метаболизм лекарственного средства в печени, т.е. метаболизм до его поступления в системный кровоток. Препараты, подвергающиеся пресистемной элиминации, имеют низкую биодоступность при приеме внутрь даже при полном их всасывании.

Источник