Определение содержания золы

Лекарственное растительное сырьё содержит не только органические вещества, но и минеральные. Кроме того, сырьё, особенно подземные части растений, бывает загрязнено посторонними минеральными примесями: кусочками земли, камешками, песком, пылью на густоопушенных листьях и др. Нормирование их уровня в сырье является условием получения качественного сырья. С этой целью почти для всех видов сырья определяется содержание общей золы, а для сырья, используемого для приготовления настоев и отваров, — содержание золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной.

Общая зола — это остаток несгораемых неорганических веществ, оставшийся после сжигания и прокаливания сырья. Этот остаток состоит из минеральных веществ, свойственных растению, и посторонних минеральных примесей (земля, песок, камешки, пыль).

Зола, нерастворимая в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, состоит в основном из оксида кремния и характеризует загрязнённость сырья посторонними минеральными примесями.

Методы определения золы изложены в ГФ XI (вып. 2. с. 24).

Определение общей золы

Около 3-5 г измельчённого лекарственного растительного сырья (точная навеска) помещают в предварительно прокалённый и точно взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, равномерно распределяя сырьё по дну тигля. Затем тигель осторожно нагревают, давая сначала сырью сгореть при возможно более низкой температуре. Сжигание оставшихся частиц угля надо тоже вести при возможно более низкой температуре; после того как уголь сгорит почти полностью, увеличивают пламя.

При неполном сгорании частиц угля остаток охлаждают, смачивают водой или насыщенным раствором аммония нитрата, выпаривают на водяной бане и остаток прокаливают. В случае необходимости такую операцию повторяют несколько раз.

Прокаливание ведут при слабом красном калении (около 500 °С) до постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания её со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Определение золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной

К остатку в тигле, полученному после сжигания лекарственного растительного сырья, прибавляют 15 мл 10 % раствора кислоты хлористоводородной, тигель накрывают часовым стеклом и нагревают 10 мин на кипящей водяной бане. К содержимому тигля прибавляют 5 мл горячей воды, обмывая ею часовое стекло. Жидкость фильтруют через беззольный фильтр, перенося на него остаток с помощью горячей воды. Фильтр с остатком промывают горячей водой до отрицательной реакции на хлориды в промывной воде, переносят его в тот же тигель, высушивают, сжигают, прокаливают, как указано выше, и взвешивают.

Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями после 30 мин высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не превышает 0,0005 г.

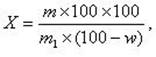

Содержание золы (X) в процентах в пересчёте на абсолютно сухое сырьё рассчитывают по формуле:

где m — масса золы, г; m1 — масса сырья, г; w — влажность сырья, %.

Источник

Государственная фармакопея Российской Федерации

| Номер | ОФС.1.2.2.2.0013.15 |

|---|---|

| Наименование статьи | Зола общая |

| Дата введения | 01.01.2016 |

| Взамен | Взамен ст. ГФ XI, вып. 1 \n Взамен ГФ XII, ч. 1, ОФС 42-0055-07 |

Требования данной общей фармакопейной статьи распространяются на метод определения золы общей в лекарственных средствах, лекарственном растительном сырье (свежем и высушенном) и лекарственных растительных препаратах.

Определение общей золы проводят с измельченным испытуемым образцом. При необходимости лекарственное средство растирают в ступке перед взятием навески.

Высушенное и свежее лекарственное растительное сырье измельчают с помощью соответствующего оборудования и приспособлений (ножницы, мельницы различных типов, ступки и др.). Высушенное лекарственное растительное сырье измельчают до размера частиц не более 2 мм.

Платиновый, фарфоровый или кварцевый тигель нагревают до красного каления (550 — 650°С) в течение 30 мин, затем охлаждают в эксикаторе и точно взвешивают. Прокаливание тигля проводят до постоянной массы. Около 1 г (точная навеска) лекарственного средства или 3 — 5 г (точная навеска) высушенного лекарственного растительного сырья, или 5 — 25 г (точная навеска) свежего лекарствешюго растительного сырья, или 2 — 3 г (точная навеска) лекарственного растительного препарата помещают в подготовленный тигель, равномерно распределяя анализируемую навеску по дну тигля. Испытуемый образец в тигле осторожно нагревают при 100 — 105°С в течение 1 ч и далее проводят сжигание с последующим прокаливанием остатка образца при температуре 550 — 650°С. Испытуемый образец свежего лекарственного растительного сырья осторожно нагревают в тигле, не допуская разбрызгивания пробы. Тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания её со стенками тигля. В ходе сжигания не должно появляться пламя. Если после длительного прокаливания зола все ещё содержит черные частицы, её обрабатывают горячей водой, фильтруют через беззолытый бумажный фильтр, осадок и фильтр сжигают, объединяют фильтрат с золой, осторожно упаривают досуха и сжигают, после чего тигель с золой охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Процедура сжигания повторяется до достижения постоянной массы зольного остатка.

Содержание общей золы (X) в процентах в лекарственном средстве, свежем и высушенном лекарственном растительном сырье, лекарственном растительном препарате вычисляют по формуле:

где — масса золы, г;

— масса лекарственного средства или лекарственного растительного сырья/препарата, г.

Источник

§ 3. Определение золы в лекарственном растительном сырье

Золой растительного сырья называют остаток неорганических веществ, получаемый после сжигания сырья и последующего прокаливания остатка до постоянной массы.

Зола растений (общая зола) состоит из смеси различных неорганических веществ, находящихся в самом растении (свойственных растению), и минеральных примесей (земля, песок, камешки, пыль), которые могут попасть в сырье при сборе и сушке.

Количество золы в растительном сырье колеблется в определенных пределах и зависит как от специфики самого сырья, так и способа его сбора и условий сушки. Значительные отклонения от указанных в НТД норм обычно свидетельствуют о загрязнении сырья минеральной примесью или о несвоевременном сборе сырья и Др.

В золе чаще всего содержатся следующие элементы: К, Na, Mg, Са, Fe, С, Si, Р, реже и в меньшем количестве Си, Mn, А1 и др.

Эти элементы находятся в золе в виде оксидов или солей угольной, фосфорной, серной и других кислот.

При определении содержания золы необходимо помнить, что результаты зависят от длительности и температурного режима всего процесса озолеция.

В растительном сырье проводится определение золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ной HCS, которая представляет собой остаток после обработки общей золы НС1 и состоит в основном из силикатов, являющихся для некоторых объектов естественной составной частью, но чаще результатом загрязнения сырья песком, землей и камешками. Таким образо_м, повышенное содержание нерастворимой в соляной кислоте части золы указывает на значительное содержание в растительном сырье минеральной примеси.

Методика определения содержания золы. 1—3 г (при определении только общей золы) и 5 г (при определении общей золы и золы, нерастворимой в 10%-ной HCI) измельченного сырья (точная навеска), проходящего сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, помещают в предварительно прокаленный до постоянной массы фарфоровый тигель и равномерно распределяют по дну тигля. Навеску сырья в тигле осторожно обугливают над слабым пламенем газовой горелки, стараясь, чтобы конец пламени не касался дна тигля, или на электроплитке. В этом случае на нее помещают асбестовую сетку, на которую устанавливают тигли с навесками.

После полного обугливания сырья тигли переносят в муфельную печь для сжигания угля и полного прокаливания остатка. Прокаливание ведут при красном калении (550—650 °С) до постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания несколько остывшие, но еще горячие тигли ставят в эксикатор, охлаждают и взвешивают. Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями не превышает 0,0005 г.

Если после охлаждения остаток еще содержит частицы угля, то добавляют несколько капель пероксида водорода, концентрированной HN03 или 10%-ного нитрата аммония, выпаривают под тягой на водяной бане и вновь прокаливают до тех пор, пока остаток не станет белым или примет равномерную окраску.

Для определения содержания золы, нерастворимой в 10%-ной НО, в тигель с общей золой приливают 10 мл 10%-ной НО, тигли покрывают часовыми стеклами и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин, затем снимают их и после остывания содержимое фильтруют через беззольный фильтр; тигель, часовое стекло и фильтр промывают дистиллированной водой до прекращения появления мути в промывных водах от капли 2%-ного AgN03.

Процентное содержание общей золы ху в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле

_ га, 100■ 100 *1== гаг (10 — !й’> ’

где т1 — масса золы, г; гщ — масса навески сырья, г; w — потеря в массе сырья при высушивании, %.

Процентное содержание золы, нерастворимой в 10%-ноп НС1 хг, в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле

_ (яу — га) 10О- 100 (100 — се?) ’

где т1 — масса золы, г; т — масса золы фильтра (если зола последнего более 0,002 г); т2 — масса навески сырья, г; w — потеря в массе сырья при высушивании, %.

Реактивы и оборудование: НС1 10%-ная: HgO^, HNO^, AgKO^ МНлЫО-,; вода дистиллированная; CaCU (плавлен.).

Фильтры беззольные; тигли фарфоровые; эксикатор; печь муфельная; электроплитка бытовая; баня водяная лабораторная; щипцы тигельные; воронки стеклянные для фильтрования диаметром 5 см; весы ручные; весы лабораторные аналитические; стекла часовые; сита с диаметром отверстий 1 и 2 мм.

Источник

Информационный блок определение золы

В фармакопейном анализе золой называют остаток неорганических веществ, который получается в результате сжигания лекарственных веществ или лекарственного растительного сырья и последующего прокаливания до постоянной массы.

Величина зольного остатка позволяет судить о загрязненности примесями, дающими при сжигании минеральный (зольный) остаток. Определение основано на том, что некоторые анализируемые объекты не содержат элементов, способных давать зольный остаток. Другие содержат в своей структуре элементы, способные минерализоваться (озоляться). Такие объекты сгорают, оставляя минеральный остаток, имеющий более или менее определенное значение. Отклонения в величине зольного остатка по сравнению с естественной зольностью указывают на загрязненность анализируемого объекта минерализующимися примесями. Причиной может быть недостаточная очистка лекарственного вещества в процессе получения, несвоевременный сбор лекарственного растительного сырья, нарушение условий сушки, хранения, наличие подмесов и др. Поэтому в частных фармакопейных статьях и нормативной документации приводятся предельные значения зольного остатка. Согласно ГФ XIиздания определяют следующие виды золы:

Общая зола (офс 42-0055-07)

Содержание общей золы позволяет судить о минеральном остатке, связанном с наличием неорганических веществ в растительном объекте, а также с содержанием в нем примесей, попавших в сырье при сборе и сушке. При определении в лекарственных формах, например, в таблетках, общая зола отражает содержание талька, аэросила или двуокиси титана, используемых в качестве наполнителей и вспомогательных веществ. Количество общей золы зависит от специфики исследуемого сырья, фазы вегетации, времени и способа сбора, условий сушки. Наиболее часто в состав общей золы входят K,Na,Mg,Ca,Fe,C,Si,P,S,Clв виде солей или оксидов, реже и в меньших количествах –Al,Cu,Mnи др.

Методика определения общей золы. Около 1 г испытуемого вещества или 3-5 г измельченного лекарственного растительного сырья (точная навеска) помещают в предварительно прокаленный и точно взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, равномерно распределяя вещество по дну тигля. Затем тигель осторожно нагревают, давая сначала веществу сгореть или улетучиться при возможно более низкой температуре. Сжигание оставшихся частиц угля проводят также при возможно более низкой температуре; после того как уголь сгорит почти полностью, увеличивают пламя. При неполном сгорании частиц угля остаток охлаждают, смачивают водой или насыщенным раствором аммония нитрата (А116), выпаривают на водяной бане и остаток прокаливают. В случае необходимости такую операцию повторяют несколько раз.

Прокаливание проводят в муфельной печи при температуре около 600 ºС до постоянной массы, избегая появления пламени, сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Расчет содержания золы (остатка после прокаливания) (Х) в процентах проводят по формуле:

а – масса лекарственного вещества, взятая для сжигания, г;

m1— результат последнего взвешивания после прокаливания, г;

Содержание золы в лекарственных веществах (%) в пересчете на воздушно сухую массу и в лекарственном растительном сырье (%) в пересчете на абсолютно сухую массу рассчитывают по формуле:

m0— масса тигля, предварительно прокаленного до постоянного значения, г;

m1— масса тигля с навеской анализируемого объекта, г;

m2— масса тигля с золой после прокаливания до постоянной массы, г;

а – навеска анализируемого объекта, г;

в – влажность анализируемого объекта, %.

СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛА (ОФС 42-0056-07)

Определение сульфатной золы выявляет загрязненность органических лекарственных веществ катионами металлов (Fe,Cu,Zn,Pb,Mn,As,Crи др.) Предварительная минерализация повышает чувствительность обнаружения примесей катионов за счет относительного увеличения содержания примеси в единице массы. В зависимости от условий прокаливания одни и те же вещества могут образовывать различные по химическому составу остатки. Так, соли органических кислот превращаются в карбонаты или оксиды. Галогениды, в частности хлориды, могут частично улетучиваться. Оксиды некоторых металлов в присутствии органических соединений могут восстанавливаться до свободных элементов. Одновременно при минерализации разрушаются возможные связи катионов примесей с анализируемым соединением, возникшие вследствие соле- и комплексообразования, т.к. они часто образуют гораздо более прочные связи, чем с реактивами, применяемыми для обнаружения примесей.

Органические лекарственные вещества минерализуют с помощью концентрированной серной кислоты, которая переводит примеси металлов в ионное состояние. Кроме того, соли серной кислоты (сульфаты) значительно менее летучи, чем соли других кислот и отличаются высокой термической стойкостью.

Для ряда лекарственных веществ регламентируется не только общее содержание катионов металлов (сульфатная зола), но и тяжелых металлов в ней. Это вызвано необходимостью дифференцировать содержание солей железа и других тяжелых металлов, так как в целом ряде лекарственных веществ допускается содержание примеси железа в значительно больших количествах, чем солей других тяжелых металлов. Соли других тяжелых металлов в присутствии солей железа определяют с помощью сульфида натрия в кислой среде. Следует отметить, что озоление в присутствии концентрированной серной кислоты проводят и перед определением тяжелых металлов в настойках.

Методика определения сульфатной золы.Точную навеску испытуемого вещества (около 1 г, если нет других указаний в частной фармакопейной статье) помещают в предварительно прокаленный и точно взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, смачивают 1 мл серной кислоты концентрированной (С39) и осторожно (избегая сильного вспенивания вещества) нагревают на пламени или песчаной бане до удаления паров серной кислоты. Продолжают нагревание при более высокой температуре до исчезновения темных частиц. Затем тигель помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре около 600 ºС до постоянной массы, избегая появления пламени, сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

В случае трудного сгорания, прибавление серной кислоты концентрированной и прокаливание повторяют.

Источник