Одуванчик лекарственный

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Карантинный организм нет

Семейство: Астровые, Сложноцветные (Asteraceae, Compositae)

Род: Одуванчик (Taraxacum)

Биологическая классификация

Непаразитный многолетний стержнекорневой

Определение

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Корень стержневой, короткий, толстый. Листья взрослого растения собраны в прикорневую розетку. Форма листовой пластинки может быть ланцетной или обратнояйцевидной. Края обычно струговиднонадрезанные. Поверхность – голая, без опушения. В центре листовой розетки расположены безлистные, полые цветочные стрелки, длинной до 50 см, заканчивающиеся одиночными корзинками из желтых цветов. Диаметр корзинки до 5 см. Плод – зеленовато-серая семянка клиновидной формы. Растение содержит млечный сок. Сорняк встречается на всей территории России. (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006) (Губанов И.А.,2004)

Морфология

Всходы одуванчика лекарственного при надавливании легко выделяют млечный сок. Надсемядольное междоузлие не развивается. Подсемядольный участок стебля зеленоватый, 5 – 7 мм длиной и 0,4 – 0,5 мм шириной. Семядоли почти округлые с закругленными верхушками и резко переходящими в черешок основаниями. Размер семядоли: 5 – 8 х 3 – 6 мм. Черешок – 4 – 5 мм.

Первый и второй листья очередные. У первого листа на верхушке небольшой шипик, форма овальная или обратнояйцевидная. Размеры первого листа: 15 – 20 х 8 – 10 мм. Нижняя часть сужена в длинный черешок. С каждой стороны листа – по паре зубчиков, направленных вниз. Второй лист всходов продолговато-обратнояйцевидный, с расставленными зубчиками по краю. Третий и четвертый листья – продолговато-лопатчатые с закругленной верхушкой и расширенной верхней частью, нижняя постепенно суживается. Край листовой пластинки расставлено выемчато-зубчатый с редкими зубчиками, обращенными вниз.

Все последующие листья варьируют от выгрезенно-зубчатых до перисторазделенных с зубчиками и лопастями треугольной формы. (Васильченко И.Т.,1965)

Листья взрослого растения зеленые, собраны в розетку, выделяют млечный сок. Форма варьирует от струговидно-перисторазделенных до перистолопастных. Листья в разной степени отклонены к поверхности земли. По краям с обеих сторон часто расположены зубчатые доли. Конечная доля наиболее крупная. Листовые пластинки могут быть цельные, выемчато-зубчатые по краю. Поверхность листа обычно голая, реже рассеянно-волосистая. (Бобров Е.Г.,1964)

Стебель отсутствует. В центре листовой розетки расположены безлистные полые цветочные стрелки, высотой до 50 см. Стрелки на изломе выделяют млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Стрелки в период цветения, особенно под соцветием (корзинкой), шерстистые. Корзинки крупные, до 5 мм. Обертка серо-зеленая, наружные листочки только немножко шире внутренних и во время цветения слегка короче их, ещё до распускания в разной степени отогнуты вниз. Цветки обоеполые чаще ярко-желтые, реже светло-желтые, все язычковые или с центральными трубчатыми. Пыльники могут быть с пыльцой и без нее. (Келлер Б.А.,1935) (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006)

После цветения образуются плоды – семянки с тонким столбиком и легко-опадающей летучкой. Семянки обратно-клиновидные, сдавленно-четырехгранные, 12 – 15 ребристые. Поверхность зеленовато-серого или светло-зеленого цвета, в основании с поперечными морщинами, переходящими в острые пики. Столбик длиннее семянки в 2 – 3 раза. Летучка состоит из расходящихся в разные стороны жестких волосков. Размеры семянки без летучки: 3 – 4 х 1,25 – 1,5 х 0,75 – 1 мм. Вес 1000 штук – 0,5 – 0,75 г. (Доброхотов В.Н.,1961) (Губанов И.А.,2004)

Подземная часть растения представлена мясистым стержневым корнем, длиной до 60 см, содержащим млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Биология и развитие

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Размножается семенами, распространяющимися ветром с помощью легких летучек. Надрезанные корни при достаточной влажности способны отрастать и давать новые побеги.

Ранней весной с марта по май, при температуре +2°C– +4°C наблюдается появление всходов из семянок и отрастание почек на корневой шейке зимующих растений. Тот же процесс наблюдается осенью. При этом осенние всходы жизнеспособны и переживают зимние холода. Прорастание семянок может происходить с глубины не более 5см. Хорошей всхожестью отличаются как свежесозревшие, так и недозрелые семянки.

Массовое цветение наблюдается с апреля по июнь. В августе – сентябре часто наблюдается повторное цветение. Плодоношение – с мая по июнь. Максимальная плодовитость до 12200 штук. (Фисюнов А.В.,1984) (Келлер Б.А.,1935)

Распространение

Местообитание в природе

Одуванчик лекарственный тяготеет к лугам, поля, пастбищам, паркам, огородам. Растет по обочинам дорог, у жилья. (Фисюнов А.В.,1984)

Географическое распространение

Одуванчик лекарственный – широко распространенный сорняк. Ареал охватывает практически всю Европу, значительную часть Азии, занесено в обе Америки, Южную Африку, Австралию. (Бобров Е.Г.,1964)

Вредоносность

Одуванчик лекарственный – вредоносный сорняк, засоряющий овощные культуры, сады, пропашные и зерновые культуры, газоны. В южных районах ареала является активным сорняком поливных земель. Жизнеспособность растения приводит к формированию следующих отрицательных факторов:

- нарушение режима освещения;

- снижение температуры верхних слоев почвы;

- снижение эффекта от внесения удобрений;

- развитие болезнетворной микрофлоры;

- активизация вредных насекомых;

- ухудшаются условия работы сельскохозяйственной техники. (Мастеров А.С.,2014) (Васильченко И.Т.,1965) (Доброхотов В.Н.,1961)

Меры борьбы

Агротехнические:

- посев чистым семенным материалом;

- окашивание невозделываемых участков до фазы цветения;

- своевременный посев и уборка культурных растений;

- качественная вспашка почвы;

- механизированные и ручные прополки сорняка в течение всего периода выращивания. (Мастеров А.С.,2014)

Химические

Обработка гербицидами. Эффективны препараты группы сульфонилмочевин, арилоксиалканкарбоновых кислот, производных пиридина и прочих веществ. (Мастеров А.С.,2014) (Государственный каталог, 2017)

Опрыскивание в процессе вегетации:

(Государственный каталог, 2017)

Составители: Григоровская П.И, Жарёхина Т.В.

Источник

Описание одуванчика лекарственного по морфологическому критерию

Одной из проблем современной фармакогнозии является диагностика лекарственного растительного сырья (ЛРС) как в цельном, так и в измельченном виде [2, 3, 5-7, 9]. При анализе измельченного сырья морфологические особенности утрачивают свою актуальность, и особую значимость приобретает анатомо-гистологический анализ [2, 3, 5]. Данный метод позволяет отличить целевой вид лекарственного растительного сырья от примесного, тем самым выявить намеренный фальсификат или случайную подмесь [3, 5, 9].

Род Taraxacum включает в себя до 300 видов [4]. В некоторых зарубежных фармакопеях в качестве сырья – одуванчика трава – используется смесь травы одуванчиков нескольких видов [10]. В России фармакопейным видом является лишь одуванчик лекарственный [6, 7]. В качестве примесных видов для одуванчика лекарственного в нашей стране можно рассматривать другие виды одуванчика, произрастающие в схожих ареалах и экологических условиях [1, 4, 6-9].

В данной статье нами приводятся результаты собственных исследований по изучению морфологических и анатомо-гистологических признаков травы одуванчика позднего как примесного вида к одуванчику лекарственному, произрастающего на территории Российской Федерации [1, 4, 9].

Определение морфологических и анатомо-гистологических особенностей надземной части одуванчика позднего, позволяющих отделить исследуемый вид сырья от целевого – травы одуванчика лекарственного.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе исследовали свежую и воздушно-сухую надземную часть одуванчика позднего, заготовленную в июне-августе 2015 года в Сергиевском районе Самарской области (село Калиновка). Видовую специфичность одуванчика подтверждали по определителям растений средней полосы РФ [4] и при сравнении с достоверными гербарными образцами гербарного фонда кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ [8]. Сушка сырья проводилась естественным путём под навесами без дополнительного нагрева. Свежие листья для микроскопического анализа фиксировались в смеси спирта этилового, глицерина и воды в соотношении 1:1:1. Сухие листья подвергали классической пробоподготовке по требованиям ГФ РФ XIII издания на траву (ОФС.1.5.1.0002.15), листья (ОФС.1.5.1.0003.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15)[3].

Макро- и микроскопический анализ ЛРС проводили визуально по общей фармакопейной методике на листья (ОФС.1.5.1.0003.15), траву (ОФС.1.5.1.0002.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15) ГФ РФ XIII [3].

Исследование микропрепаратов в проходящем и отраженном свете проводили с помощью цифровых микроскопов марки «Motic»: DM-111 и DM-39C-N9GO-A.

Размеры анализируемых объектов определяли при помощи линейки, а также программного оборудования цифрового стереоскопического микроскопа Motic DM-39С-N9GO-A. Цвет определяли при дневном освещении, запах – при разламывании, вкус оценивали, пробуя измельченное сырьё [3].

Одревесневшие оболочки клеток выявляли обработкой препаратов раствором сернокислого анилина; кутинизированную поверхность эпидермы окрашивали раствором Судана III [3, 6, 7].

Результаты исследования и их обсуждение

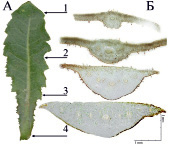

Морфологически одуванчик поздний Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. весьма схож с одуванчиком лекарственным (рис. 1) и имеет близкие с ним ареалы обитания [4].

Морфолого-анатомический анализ показал, что форма листовой пластинки одуванчика позднего незначительно отличается от таковой у одуванчика лекарственного [1, 4]. В качестве отличительной особенности необходимо отметить заметное войлочное опушение поверхности листа и его плотную, кожистую консистенцию, хорошо заметную при макроскопическом анализе (рис. 1) [4]. Однако, как было отмечено, при анализе измельченного сырья морфологические особенности в известной мере утрачивают свою актуальность. Для того, чтобы эффективно отличать целевой вид сырья от примесного, необходимо знать анатомо-гистологические особенности строения анализируемых видов сырья [5].

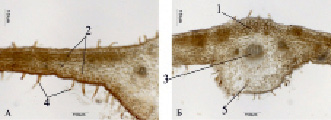

Анатомически лист одуванчика позднего неоднороден по своей длине, как и лист одуванчика лекарственного (рис. 2) [1].

Очертание поперечного сечения в месте прикрепления листа уплощенное широко-треугольное, с адаксиальной стороны ровное с оттянутыми краями (рис. 2).

Проводящая система представлена совокупностью разноразмерных пучков коллатерального типа. Самый крупный пучок расположен в центре среза. Пучки округлой формы с сильно развитой флоэмной частью. На периферии флоэмы локализован мощный слой крупных клеток с утолщенными стенками. Структура проводящих пучков одуванчика позднего гистологически не отличается от таковой у пучков одуванчика лекарственного [1] и может являться общим диагностическим признаком для представителей рода Taraxacum.

Лист в месте прикрепления сильно паренхимизирован. Паренхима крупноклеточная, на поперечном сечении клетки округлые с мелкими межклетниками. Хлоренхима локализована по углам среза, колленхима слабо выражена. Эпидермис в месте прикрепления листа голый. Протопласты клеток эпидермиса сильно пигментированы в бурый цвет, что значительно отличает одуванчик позднего от одуванчика лекарственного [1].

Рис. 1. Представители рода одуванчик (Taraxacum): А – схема-рисунок одуванчика позднего (Губанов, 2007 г.) [4]; Б – одуванчик поздний в природе, Самарская область (2015 г.); В – одуванчик лекарственный

Рис. 2. Анатомия поперечных срезов листа одуванчика позднего (Taraxacum serotinum): А – общий вид листа одуванчика позднего; Б – поперечные сечения листа одуванчика позднего. Обозначения: 1 – сечение листа в апикальной части; 2 – сечение листа в медиальной части; 3 – сечение листа в базальной части; 4 – сечение листа в месте прикрепления

В базальной части форма среза имеет вид полукруга с оттянутыми краями листовых пластинок (рис. 2). Проводящие пучки расположены в два ряда. Нижний ряд составлен из крупных коллатеральных пучков, описанных выше для места прикрепления листа. Верхний ряд, ближе к адаксиальной стороне листа, представлен мелкими пучками с крупными млечниками. Мелкие пучки хорошо диагностируются при люминесцентной микроскопии по ярко-желтому свечению сосудистых элементов ксилемы.

Необходимо отметить отсутствие крупных ослизняющихся полостей в паренхиме места прикрепления, базальной и медиальной части листа одуванчика позднего, что, на наш взгляд, является значительным гистологическим признаком, позволяющим отличить одуванчик поздний и одуванчик лекарственный [1]. В медиальной части листа одуванчика позднего отсутствует также полость в центральной жилке, характерная для одуванчика лекарственного [1].

Кроме того, заметны отличия в характере армированности листьев сравниваемых видов. Так, у листьев одуванчика позднего слабо представлена колленхима, в то время как у листьев одуванчика лекарственного блок уголково-пластинчатой колленхимы значителен, особенно с абаксиальной стороны базальной части [1].

Базальная часть листа также сильно паренхимизирована. Хлоренхима расположена по верхней стороне жилки и во фрагментах листовой пластинки.

Эпидермальные клетки, аналогично таковым в месте прикрепления, сильно пигментированы. Поверхность листа в медиальной части заметно опушена однорядными, реже двурядными кроющими трихомами с сильно пигментированными протопластами. Колленхима уголковая, расположена с абаксиальной стороны центральной жилки и насчитывает два ряда клеток.

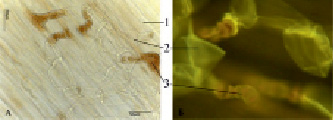

В апексе листа центральная жилка значительно уступает в размерах медиальной части. Проводящая система сложена из одного крупного коллатерального пучка и нескольких мелких в количестве от 2-х до 4-х (рис. 3).

Опушение апикальной части листа аналогично описанному выше для медиальной части, при этом волоски меньше и расположены главным образом по центральной жилке (рис. 3).

Цветонос одуванчика позднего морфологически сходен с таковым у одуванчика лекарственного [1]. Основным отличием при макроскопическом анализе является выраженное опушение поверхности по всей его длине.

Рис. 3. Поперечный срез листовой пластинки одуванчика позднего: А – фрагмент листовой пластинки в медиальной части; Б – фрагмент листовой пластинки в апикальной части. Обозначения: 1 – колленхима над жилкой; 2 – мезофилл; 3 – центральный пучок жилки; 4 – трихомы; 5 – паренхима жилки

Рис. 4. Цветонос одуванчика позднего (Taraxacum serotinum). Поперечный срез. А – общий вид (х40); Б – фрагмент цветоноса (х100). Обозначения: 1 – полость; 2 – первичные коллатеральные пучки; 3 – вторичные коллатеральные пучки; 4 – хлоренхима; 5 – трихомы

Рис. 5. Люминесценция трихом цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности (х400): А – фрагмент трихом при дневном освещении; Б – фрагмент трихом при освещении УФ-светом (люминесцентный фильтр G). Обозначения: 1 – клетки эпидермы; 2 – кутикула трихом; 3 – пигментированные клетки основания трихом

При анализе поперечных срезов цветоноса выявлен переходный тип строения (рис. 4). Центральный цилиндр представлен разноразмерными чередующимися коллатеральными пучками. Очертание цветоноса ребристое, при этом, крупные пучки соответствуют ребрам цветоноса (рис. 4).

Проводящие пучки аналогичны по строению пучкам цветоносов одуванчика лекарственного [1].

Эпидермальные клетки цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности прозенхимные с усеченными концами, угловатые, что не отличает их от эпидермальных клеток цветоносов одуванчика лекарственного. Устьичные аппараты анамоцитного типа, встречаются редко.

Эпидермальные клетки цветоносов одуванчика позднего при рассмотрении на поперечном сечении округлые, с сильно утолщенными, целлюлозными оболочками. Протопласты эпидермальных клеток, аналогично с эпидермисом листа пигментированы в бурый цвет.

Как указывалось выше, поверхность цветоносов сильно опушена. При микроскопировании хорошо заметны скопления крупных кроющих волосков схожих по строению с однорядными волосками на нижнем эпидермисе одуванчика лекарственного. Волоски в основании имеют ряд округлых тонкостенных клеток с пигментированным протопластом бурого цвета. Конечные клетки волосков крупные тонкостенные смятые. Протопласты в них не выражены.

При микроскопировании поверхности цветоноса в УФ-свете оболочки трихом флуоресцируют неодинаково. У клетки основания волосков бурая флуоресценция, у конечных клеток – желтая (рис. 5).

1. В результате проведения морфолого-анатомического анализа надземной части одуванчика позднего выявлены диагностические признаки, характерные для представителей рода Taraxacum, а именно: струговидная форма листовой пластинки, особенности строения проводящих пучков, наличие млечников, устьица аномоцитного типа, расположенные с обеих сторон листа, сходное строение цветоносов.

2. Выявлены диагностические признаки, позволяющие отличать сырье одуванчика позднего от травы одуванчика лекарственного: отсутствие полости на поперечном сечении медиальной части листовой пластинки, отсутствие аэренхимы в мезофилле листа, форма поперечного сечения базальной части листовой пластинки, слабо-войлочное опушение листовой пластинки (при макроскопическом анализе сырья), густое опушение цветоносов.

3. Выявленные морфологические и анатомо-гистологические особенности позволят эффективно отделять целевое сырье (одуванчика лекарственного трава) от возможного примесного вида (одуванчика позднего трава) при заготовке, а также выявлять фальсификацию сырья при его приемке.

Источник