Морфология растений / Жукова Л.А. Онтогенетческй атлас лекарственных растений / Жукова Л.А. (отв. ред.) Онтогенетический атлас лекарственных растений. Том III

Министерство образования Российской Федерации МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ботаники, экологии и физиологии растений

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АТЛАС ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Допущено УМО университетов в качестве учебного пособия для ботаников , экологов , ресурсоведов , преподавателей и студентов

биологических специальностей и учителей школ

Ответственный редактор акад. МАНЭБ, д-р биол. наук Жукова Л . А .

Редакционная коллегия: д-р биол. наук О . В . Смирнова ;

канд. биол. наук О . П . Ведерникова ;

канд. биол. наук Э . В . Шестакова

Рецензенты: д-р с.-х. наук, профессор В . И . Пчелин ; канд. биол. наук, доцент О . А . Макарова

Атлас печатается при поддержке гранта РФФИ (01–04–48949)

О-595 Онтогенетический атлас лекарственных растений. Учеб-

ное пособие. Том III. – Йошкар-Ола, МарГУ, 2002. – 280 с. ISBN 5-94808-056-0

Онтогенетический атлас лекарственных растений включает описания онтогенезов 45 видов цветковых растений. Во введении дано описание разнообразия жизненных форм кустарничков и для некоторых видов травянистых растений. Для каждого объекта приводятся краткая биоморфологическая характеристика, диагнозы и рисунки всех онтогенетических состояний, включая семена или нераскрывающиеся плоды, сведения об использовании в качестве лекарственных средств, правила ограничения сборов в нарушенных популяциях и сообществах.

Атлас предназначен для изучения особенностей организации популяций растений и популяционного биоразнообразия ботаниками, экологами, ресурсоведами, сотрудниками ботанических садов, национальных парков, заповедников, специалистами по интродукции, преподавателями и студентами биологических специальностей, учителями школ с углубленным изучением биологии.

© Марийский государственный университет, 2002

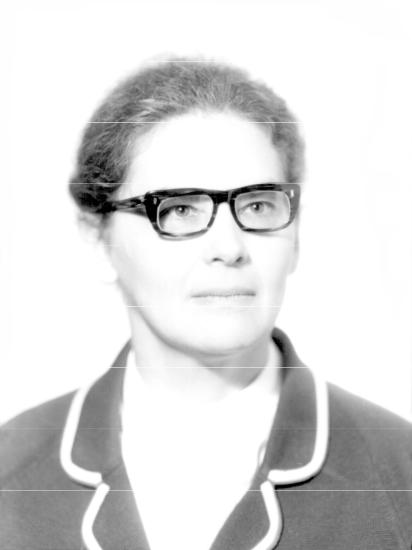

Татьяна Ивановна Серебрякова

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ Т. И. СЕРЕБРЯКОВОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОРФОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ( К 8 0 — ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Серебрякова Татьяна Ивановна (1922–1986) – выдающийся ботаникморфолог, доктор биологических наук, профессор, заведующая каф. ботаники Московского госпединститута, создавшая совместно с И.Г. Серебряковым крупнейшую морфологическую школу в России в XX веке.

Ее научная деятельность была многогранной и развивалась в разных направлениях. Начало ее научной деятельности связано с ритмологическим направлением, основанным выдающимися учеными И.Г.Серебряковым, А.В.Кожевниковым и В.В.Алехиным. Учениками И.Г. и Т.И.Серебряковых была выполнена серия ритмологических исследований в различных природных зонах, в которых существенное место отводилось процессам побегообразования. Наиболее крупные теоретические обобщения по классификации побегов, динамике побегообразования, описанию классификации, эволюции жизненных форм растений представлены в монографии Т.И.Серебряковой «Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков» (1971) и в обобщающей статье «Учение о жизненных формах растений на современном этапе» (1972). До сих пор монография Т.И.Серебряковой воспринимается как незаурядное явление мирового уровня, возникшее в результате общего подъема морфологии растений в России. Несомненная заслуга Т.И.Серебряковой – уточнение и разъяснение понятий «жизненная форма, анализ их разнообразия» в разных таксонах цветковых растений. В последние годы особый интерес Т.И.Серебрякова проявляет к проблеме моделирования морфоструктур и процессов морфогенеза. Она вводит в отечественную морфологию новое понятие «архитектурная модель», определяет ее как «модель побегообразования», описывает основные типы моделей побегообразования различных групп покрытосеменных расте-

ний – в родах Аconitum, Potentilla, Veronica, Viоla (Серебрякова, 1977,

Серебрякова Т.И. – один из инициаторов создания, организатор и активный участник Всесоюзных, а затем Всероссийских школ по теоретической морфологии, проведение которых продолжается до сих пор. Т.И.Серебрякова сыграла важную роль в объединении 2-х научных направлений – урановского направления популяционной экологии и классической морфологии растений. На стыке этих направлений возникло, сформировалось и стало развиваться быстрыми темпами популяционно-онтогенетическое направление, приоритетное для отече-

ственной науки. В настоящее время силами ученых, работающих в области популяционной ботаники, описаны онтогенезы более 500 растений. На кафедре ботаники, экологии и физиологии растений МарГУ выпускается периодическое издание «Онтогенетический атлас лекарственных растений» (1997, 2000).

Она была ведущим автором нового, современного учебника по ботанике (1978). Жаль, что при переиздании учебника (1988) так и не была восстановлена справедливость, и ныне здравствующие авторы не поставили ее имя первым, что вполне заслужено, так как ею написана половина глав этой книги и выполнены многие рисунки.

Серебрякова Татьяна Ивановна была не только крупным ученым, но и талантливым педагогом. Ее лекции по анатомии и морфологии растений отличались живостью, оригинальностью, глубоким анализом материала, сопровождались прекрасными рисунками. Ее влияние, увлеченность и талант определили жизненный путь многих аспирантов, дипломников и курсовиков. Интересы Татьяны Ивановны как активного популяризатора ботаники распространяются и на школьные проблемы. Она регулярно сотрудничала в журналах «Биология в школе» и «Юный натуралист», была членом редколлегии этих журналов, опубликовала в них серию статей, возглавляла методическую комиссию Министерства просвещения СССР и РСФСР. До сих пор труды Т.И.Серебряковой пользуются заслуженным авторитетом среди отечественных и зарубежных ученых, она участвовала в работе оргкомитета XII Международного ботанического конгресса, была организатором и докладчиком симпозиума «Структура и эволюция цветковых растений».

Татьяна Ивановна была талантливым, широко эрудированным человеком, исключительно разносторонним и одаренным не только в области науки, но и во всех отношениях. Ее морфологические рисунки точны и красивы. Большой знаток музыки, живописи, театра, она была наделена большими литературными, поэтическими способностями, писала прекрасные стихи. Ее чертами характера были исключительная честность, порядочность, скромность, интеллигентность.

Умерла Татьяна Ивановна 30 ноября 1986 года в расцвете творческих сил и замыслов. Светлый образ страстного, яркого, честного труженика, выдающегося морфолога всегда будет примером самоотверженной любви к своему делу, будет вдохновлять и воодушевлять тех, кто знал ее и любил.

Авторы посвящают эту книгу памяти

Татьяны Ивановны Серебряковой .

В XXI веке сохранение биоразнообразия рассматривается как одна из главных планетарных и национальных задач. Резкое сокращение биоразнообразия в разных районах нашей планеты может привести к дестабилизации биоты и утрате целостности биосферы. Поэтому сохранение разнообразия живых систем на популяционном, ценотическом и таксономическом уровнях является обязательным условием устойчивого развития человеческой цивилизации. Присоединение многих стран мира, в том числе и России, к конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) свидетельствует о том, что необходимость решения этой проблемы осознана мировым сообществом.

Это особенно актуально в связи с тем, что в последнюю четверть XX века во всем мире неизмеримо возросло применение лекарственных растений. Преимуществом фитопрепаратов является их относительно малая токсичность и возможность длительного использования вследствие отсутствия коммулятивного эффекта. Однако широко распространившиеся в различных странах, в том числе и в России, промышленные посадки лекарственных растений не могут полностью обеспечить потребности фармацевтической промышленности и медицины в полноценном лекарственном сырье. Поэтому рациональное использование их природных популяций становится все более распространенным.

В то же время ограниченность растительных ресурсов и ухудшающееся состояние природных экосистем при все возрастающих антропогенных нагрузках требуют новых правил экологического контроля, эксплуатации и охраны популяций лекарственных растений.

Именно такой подход развивается в России с середины XX века. Его основоположниками – профессорами Т.А.Работновым (1945, 1949, 1950а, б, 1974) и А.А.Урановым (1967, 1975) – сформулирована концепция дискретного описания индивидуального развития и онтогенетической гетерогенности популяции растений. Их учениками разработаны алгоритмы выделения онтогенетических состояний растений разных биоморф (Ценопопуляции растений, 1976, 1977, 1988; Диагнозы и ключи онтогенетических состояний, 1980, 1983а, б; Смирнова, 1987;

Жукова, 1995; Gatzuk et al., 1980; The population structure of vegetation, 1985).

Развитие популяционно-онтогенетического направления показало, что глубокое изучение популяционной жизни растений и анализ гете-

рогенности их популяций невозможен без подробного описания полного онтогенеза особей или рамет.

К настоящему времени в разных фитоценозах умеренного климата получены данные по онтогенезу более 650 видов растений, их описания приводятся в отдельных статьях, отчасти собранных в серии изданий МГУ им. М.В.Ломоносова, МГПИ им. В.И.Ленина и в других публикациях (Биологическая флора Московской области, М., Т.I–XIII, 1974– 1996; Диагнозы и ключи. ч.1–5, М., (1980–1989); Смирнова, 1987;

Жукова, 1988, 1995; Онтогенетический атлас… Том I, 1997; Том II, 2000 и др.). В последние годы онтогенез более 100 видов растений лекарственных растений изучен и описан на кафедре ботаники, экологии и физиологии растений МарГУ.

В III томе «Онтогенетического атласа…» и двух предыдущих опубликовано описание 111 видов цветковых растений и 1 вида лишайников ( Xaithoria pareetina ). В этих исследованиях приняло участие 96 ботаников из 14 городов России (рис. 1).

В предлагаемом читателю III томе атласа приводятся краткие сведения об ареалах и лекарственных свойствах 45 видов цветковых растений, описания диагнозов и рисунки онтогенетических состояний. Поэтому атлас может быть использован исследователями для сопоставления собираемых гербарных материалов с эталонными образцами на рисунках и проверки правильности выделения онтогенетических состояний. В случае отсутствия диагнозов для интересующего читателя конкретного вида рекомендуется изучить описания онтогенеза других видов той же биоморфы для выявления признаков-маркеров.

В атласе описываемые виды располагаются согласно классификации жизненных форм, предложенной И.Г.Серебряковым (1964) и Т.И.Серебряковой (1971). Принципы выделения и характеристики основных групп жизненных форм приведены в учебнике А.Е.Васильева, Н.С.Воронина, А.Г.Еленевского, Т.И.Серебряковой «Анатомия и морфология растений» (1988). В настоящем атласе мы используем один из вариантов этой классификации, опубликованной ранее в программе

популяционного мониторинга (Жукова с соавт., 1989) и во II томе «Онтогенетического атласа… » .

Все более детальные исследования онтогенеза растений показали, что у многих видов разных биоморф зарегистрировано многообразие путей онтогенеза, вызванное структурной или динамической поливариантностью индивидуального развития (Жукова, 1986, 1995, 2001а, б; Жукова, Комаров, 1991).

В настоящее время опубликовано много работ, посвященных структурному биоразнообразию древесных и травянистых растений (Чистякова, 1978; Истомина, Богомолова, 1991; Ценопопуляции растений. 1976; Заугольнова и др., 1988; Жукова, 1995; Нухимовский, 1997, 2002).

Латинские названия растений приведены по С.К.Черепанову (1995)

Рис. 1. Города, где имеются научные центры изучения онтогенеза и структуры популяций лекарственных растений, представившие материалы в «Онтогенетический атлас лекарстенных растений» (I, II и III тома)

Крайним проявлением морфологической поливариантности является смена жизненной формы, существование в одной или нескольких популяциях одного вида, не свойственной ему биоморфы или спектра биоморф.

Одним из ярких примеров такого рода являются описанные А.А.Чистяковой (1978) биоморфы липы сердцевидной ( Tillia cordata Mill). Автор выделяет одноствольное, немногоствольное, многоствольное, куртиноообразующее дерево, дерево-куст, факультативный стлан-

Аналогичные результаты были получены при изучении онтогенеза ряда кустарников: бересклета бородавчатого ( Euonymus verrucosa Scop.), бересклета европейского ( E. europea L.), жимолости лесной

( Lonicera xylosteum L.), крушины ломкой ( Frangula alnus Mill.), для ко-

торых характерны высокая пластичность жизненной формы и формирование ряда биоморф (рис. 2-II): неподвижного аэроксильного кустарника, эпиили гипогеогенного геоксильного кустарника, одноствольного «деревца», факультативного стланника (Истомина, Богомолова, 1991; Восточно-Европейские…, 1994).

Несмотря на высокую степень специализации различных видов кустарничков, у них также наблюдается разнообразие биоморф, правда, оно не столь велико, как у других древесных растений. Так, для вереска обыкновенного ( Calluna vulgaris (L.) Hull), кроме широко распространенной моноцентрической аэроксильной стержнекорневой биоморфы с ортотропным главным побегом, описаны полицентрическая или неявнополицентрическая биоморфы с сильно развитыми и полулежачими укореняющимися побегами и корневой системой смешанного типа; изредка при обламывании и отделении от материнского растения формируются клоны диаметром до 1–1,5 м. Для биоморфы, описанной С. Гревилянусом и О.Кихнером (цит. по Серебрякову, 1962), характерно образование геоксильных побегов при мощном развитии мохового покрова; особый крайне редко встречающийся пятый вариант биоморф

– ложноподушковидные стержнекорневые растения, у которых наблюдается отмирание верхушек побегов и торможение роста боковых ветвей из-за воздействия неблагоприятных экзогенных факторов (иссушающее действие ветра, низких температур, пожаров и др.). На рис. 2-III изображен редкий экземпляр подушковидной формы Calluna vulgaris, собранный на 7–8- летней гари в Карелии О.В.Смирновой. По мнению И.Г.Серебрякова (1962), наибольшее эколого-морфологичес- кое разнообразие кустарничков свойственно подзоне кустарничковых тундр и альпийскому поясу различных горных систем Старого и Нового Света, где эта жизненная форма могла возникнуть как приспособление к неблагоприятным экологическим условиям, обычно недоступным для деревьев и кустарников.

В современных как морфологических, так и популяционных исследованиях описаны многочисленные примеры морфологического

Источник

Морфология растений / Жукова Л.А. Онтогенетческй атлас лекарственных растений / Жукова Л.А. (отв. ред.) Онтогенетический атлас лекарственных растений. Том IV

Ф ед ер а ль но е аг е н т с тво по о бр а зо в а ни ю

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АТЛАС ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Ответственный редактор Л.А.Жукова , заслуженный деятель науки РФ, акад. МАНЭБ, д-р биол. наук

Редакционная коллегия: О.В.Смирнова , д-р биол. наук;

О.П.Ведерникова , канд. биол. наук;

Э.В.Шестакова , канд. биол. наук

В.И.Пчелин , д-р с.-х. наук, проф. МарГТУ; О.А.Макарова , канд. биол. наук, доц. МГПИ им. Н.К.Крупской

Атлас печатается при поддержке гранта РФФИ (04–04–49152)

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом МарГУ

О-595 Онтогенетический атлас лекарственных растений: Науч-

ное издание. Том IV. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2004. – 240 с.

Онтогенетический атлас лекарственных растений включает описания онтогенезов 35 видов цветковых растений. Во введении отмечено значение популя- ционно-онтогенетических методов при изучении лекарственных растений. Для каждого объекта приводятся краткая биоморфологическая характеристика, диагнозы и рисунки онтогенетических состояний, сведения об использовании в качестве лекарственных средств.

Атлас предназначен для изучения особенностей организации популяций растений и популяционного биоразнообразия ботаниками, экологами, ресурсоведами, сотрудниками ботанических садов, национальных парков, заповедников, специалистами по интродукции, преподавателями и студентами биологических специальностей вузов, учителями и школьниками в школах с углубленным изучением биологии.

Тихон Александрович Работнов

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Тихон Александрович Работнов – один из наиболее выдающихся исследователей в области экологии растений, фитоценологии и луговедения XX века, один из немногих отечественных ученых, чьи заслуги широко признаны не только в России, но и за рубежом.

Работнов Т.А. родился 6 августа 1904 года в городе Ярославле. В школьные годы, пользуясь общественной библиотекой, Тихон Александрович пристрастился к чтению приключенческой литературы, которая воспитала в нем стремление к путешествиям, преодолению трудностей, совершению подвигов, учило совершать благородные поступки. Затем он заинтересовался сельским хозяйством и стал с увлечением читать сельскохозяйственную литературу. Он решил, что будет агрономом, а для этого он должен быть биологически образованным и должен серьезно изучать биологические науки. Но произошла революция, началась экономическая разруха, жить стало очень трудно. Старая средняя школа была разрушена, а новая еще не была создана. С большим трудом, меняя школы, главным образом, вечерние, он получил удостоверение об окончании средней девятилетней школы.

После окончания девятилетки он поступил в Ярославский университет на агрономический факультет. Аудитории были заполнены студентами в солдатских шинелях, поскольку только что закончилась гражданская война. Царила жажда знаний. Для студентов жизнь была трудна из-за отсутствия стипендий, надо было зарабатывать себе на жизнь. Студенты работали, а в свободное от работы время старались не пропускать лекции и практические занятия. Тихон Александрович тоже работал и грузчиком, и страховым агентом. В 1924 году университет закрыли; после 3-летнего обучения Т.А.Работнов получил удостоверение о высшем образовании.

Будучи студентом, он глубоко заинтересовался изучением лугов и созданием научной основы луговодства. После окончания университета Т.А.Работнов поехал в Москву. И 20 октября 1924 года Тихон Александрович был зачислен в Государственный луговой институт бесплатным практикантом, а 1 февраля 1925 года – младшим ассистентом в экспедицию по изучению материковых лугов.

Первые работы Тихона Александровича опубликованы в 1929 году и посвящены болотам европейской части СССР.

Работнов Т.А. проработал в Государственном луговом институте 5 лет – до его закрытия. Особенно много ему дало участие в полевых экспедиционных исследованиях под руководством С.П.Смелова. Пер-

вый год С.П.Смелов использовал Тихона Александровича только как технического помощника и даже как рабочего, но постепенно стал поручать ему все более и более ответственную работу, а на 3-4-й год Т.А.Работнов уже выполнял основную исследовательскую работу в экспедиции. На 5 год он работал уже вполне самостоятельно и стал достаточно квалифицированным маршрутным геоботаником.

Дальнейшая научная деятельность Т.А.Работнова проходила под влиянием научных контактов и личного общения с такими крупнейшими отечественными исследователями, как И.Д.Богдановская-Гиенэф, Д.А.Герасимов, Б.Н.Городков, Е.М.Лавренко, И.В.Ларин, Л.Г.Раменский, В.Н.Сукачев, А.П.Шенников.

Следующим периодом жизни Тихона Александровича была работа по изучению растительности Якутской автономной республики. Он совершил туда три экспедиции. В 1931-1932 годах – в районы Центральной Якутии, а в 1934 году – в район Южной Якутии, примыкающей к Становому хребту, в верховья Алдана. Этот период дал ему очень много. Геоботанический кругозор его существенно расширился. Он познакомился с другими типами фитоценозов: луговых, степных, лесных, болотных, горно-тундровых. Результаты изучения растительности Якутии были опубликованы в 19 работах. Он стал достаточно известным геоботаником.

Замечательные качества Тихона Александровича – блестящая память, необычайное трудолюбие и высокая организованность – во многом способствовали его быстрому научному росту.

Научная деятельность Тихона Александровича охватывала различные теоретические и практические проблемы луговедения: влияние удобрений на состав, структуру, продуктивность и динамику луговых сообществ, роль жизнеспособных семян и семенного размножения на лугах, способы коренного улучшения лугов, значение азота, как экологического фактора и многое другое. Широта интересов Тихона Александровича, глубокие знания объектов исследования и мировой литературы уже в довоенные годы получили заслуженное научное признание – в 1936 году ему без защиты диссертации были присуждены ученые степени кандидата биологических и кандидата сельскохозяйственных наук.

С 1939 года Т.А.Работнов начал заниматься исследованиями горных лугов Северного Кавказа: на отрогах Скалистого хребта в 1940 году он заложил экспериментальные площадки. Война прервала начатые исследования: в 1941 году Тихон Александрович был направлен в распоряжение Аэродромного отдела Дальневосточного штаба Красной Армии, где его знания и опыт пригодились в военных целях для маскировки аэродромов, имевших в то время травяное покрытие. Он рассказывал,

что пятнистое внесение азотных удобрений на таких аэродромах вызывало изменение окраски листьев трав и создавало с воздуха вид «кочкарного болота», непригодного для посадки самолетов.

С 1943 года Тихон Александрович смог продолжить начатые исследования на горных лугах Кавказа, а в 1944 году по совету А.П.Шенникова он поступил в докторантуру БИН АН СССР им. В.Л.Комарова. По его словам, эти три года в докторантуре были наиболее продуктивными в его научной деятельности. В этот период он разработал и применил на практике популяционный подход к изучению растительных сообществ, получивший впоследствии мировое признание. Его докторская диссертация «Жизненный цикл многолетних травянистых растений и фенофазный состав их популяций в луговых ценозах» была блестяще защищена 18 января 1948 года. Сукачев В.Н. очень высоко оценил диссертацию Т.А.Работнова. Двумя годами позже большая часть диссертации была опубликована в трудах БИНа (Работнов, 1950). Эта классическая работа оказала огромное влияние на становление нового популяционного направления в изучении растительности.

В этой работе он первый детально исследовал онтогенез многолетних растений в естественных луговых сообществах и описал многообразие факторов, влияющих на разные этапы развития растений.

В дальнейшем Т.А.Работнов самостоятельно не проводил специальных исследований в высокогорьях, но всегда интересовался такими работами, участвуя в совещаниях по исследованиям высокогорной экосистемы Казбеги (Работнов, 1977), рецензируя итоги комплексных работ Института ботаники в Иннсбруке (Работнов, 1979, 1982). Он постоянно использовал многие примеры из своих исследований на Кавказе в лекциях и учебных пособиях: «Фитоценология» (Работнов, 1978, 1983, 1992), «Луговедение» (Работнов, 1974, 1984), «Экология луговых трав» (Работнов, 1985).

В 1948 году началось тесное сотрудничество Тихона Александровича с кафедрой геоботаники МГУ им. М.В.Ломоносова, куда он перешел на постоянную работу в 1966 году. Станков С.С. пригласил Тихона Александровича читать курс «Луговедение с основами луговодства». Одновременно продолжая работать в Институте кормов, Тихон Александрович принимает участие в создании капитальной трехтомной сводки «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» (под ред. И.В.Ларина), за которую в 1951 году ему была присуждена Государственная премия.

В это же время Тихон Александрович начал многолетние стационарные исследования пойменных лугов на Дединовской опытной станции в пойме р.Оки. Цель исследований – разработка методов повыше-

ния урожайности, улучшения хозяйственной ценности травостоев и борьбы с нежелательными видами растений. Итоги многолетних опытов по внесению удобрений были изложены им в монографии «Влияние минеральных удобрений на луговые растения и луговые фитоценозы» (1973). В этой работе Тихон Александрович четко показывает, что влияние удобрений на отдельные виды растений сильно зависит от состава фитоценоза и характера использования луга.

Ко времени перехода в МГУ Т.А.Работнов был уже крупнейшим ученым с мировым именем в области фитоценологии и биогеоценологии, луговедения и луговодства. В 1960 году он был избран членом Постоянного Комитета по созыву Международных конгрессов по луговодству, в 1967 году – членом Постоянного Комитета Европейской федерации луговодов. Участвуя в международных конгрессах и конференциях, Тихон Александрович посетил Германию, Великобританию, Швейцарию, Голландию, Финляндию, Францию и был лично знаком со многими выдающимися зарубежными исследователями.

Работнов Т.А. старался быть максимально бесконфликтным человеком, его можно назвать «миротворцем». Он не был ярким полемистом и не принимал участия в острых дискуссиях середины XX века, раздиравших отечественную биологию. Сохраняя очень тесные и теплые отношения с исследователями, придерживающимися сильно различающихся взглядов, такими как В.Н.Сукачев и Л.Г.Раменский, Тихон Александрович использовал в своей научной и педагогической деятельности самые разные подходы и направления, отбирая все лучшее, что было в отечественной и мировой науке. Ему было свойственно внимательное и доброжелательное отношение ко всем перспективным направлениям экологии растений. Даже те направления, которые не входили в сферу его непосредственных интересов, часто находили его поддержку: количественные методы классификации и ординации сообществ, флористические подходы к классификации растительности, которые стали развиваться в нашей стране, в том числе, и благодаря поддержке Тихона Александровича.

В течение всей своей научной деятельности Тихон Алексанбрович придавал большое значение разработке методических вопросов, опубликовал более 40 работ на эту тему, в том числе 4 статьи в фундаментальной сводке «Полевая геоботаника».

В 1968 году Т.А.Работнов возглавил кафедру геоботаники МГУ. Его огромный научный авторитет в России и за рубежом имел очень большое значение для научной и учебной работы кафедры, с которой он был прочно связан до конца своей жизни.

За период работы на кафедре Т.А.Работнов читал курс «Луговедение», базовый курс «Фитоценология», а также «Агрофитоценология» и «История геоботаники». Затем «Агрофитоценология» и «Луговедение» были включены в курс, получивший название «Фитоценология с основами луговедения». На основе этих курсов были написаны университетские учебники-монографии: «Фитоценология», опубликованная тремя изданиями (1978, 1983, 1992), и переведенные на польский (1982) и немецкий (1995) языки, «Луговедение» (1974, 1984), «Экспериментальная фитоценология» (1987, 1998), «История фитоценологии» (1995), «Экология луговых трав» (1985).

Большое внимание Тихон Александрович уделял редакторской работе. В течение многих лет он был членом редколлегии, заместителем главного редактора «Ботанического журнала», членом редколлегии и главным редактором (с 1971 по 1982 гг.) «Бюллетеня Московского общества испытателей природы, отдел биологический», международных журналов «Phytocoenologia» и «Agro-Ecosystems».

Свидетельством высокого научного авторитета Т.А.Работнова и большого значения его исследований для формирования популяционного подхода в экологии растений стало посвящение ему специального выпуска «Handbook of vegetation science» (1985).

С другой стороны, Тихон Алексанрович очень внимательно следил за развитием науки за рубежом и делал все возможное, чтобы достижения мировой науки были известны отечественным исследователям. Этому, во-первых, служило большое число рецензий на значительные публикации западных исследователей в различных журналах. Вовторых, он был инициатором перевода на русский язык и редактором русских изданий ряда важнейших учебников и монографий, включая «Методы исследования и учета растительности» (Браун, 1957), «Количественная экология растений» (Грейг-Смит, 1967), «Растительность Земного шара» (Вальтер, 1968, 1972, 1975), «Экология растений» (Лархер, 1978), «Сообщества и экосистемы» (Уиттекер, 1980). В-третьих, его учебники, монографии и статьи всегда содержали анализ значительного числа современных публикаций, делая их содержание достоянием отечественных исследователей. В-четвертых, Тихон Александрович в течение многих лет соблюдал традицию ежегодных обзорных докладов на заседании секции биогеоценологии Московского общества испытателей природы, которые неизменно вызывали большой интерес у многочисленной аудитории. Как правило, эти доклады затем публиковались в виде статей на страницах «Бюллетеня МОИП» и становились доступными для широкой научной общественности в нашей стране.

Тихон Александрович был лично знаком и вел активную переписку со многими крупнейшими ботаниками-экологами мира, такими, как Ж.Браун-Бланке, Г.Вальтер, М.Вергер, Г.Гамс, П.Грейг-Смит, Р.Кнарр, Р.Макинтош, Р.Тюксен, Р.Уиттекер, Д.Харпер, Х.Элленберг и многими другими. За рубежом он был одним из самых цитируемых геоботаников России.

Тихон Александрович был инициатором и организатором издания многотомной сводки о растениях средней полосы России – «Биологической флоры Московской области». Первые 8 выпусков этого издания вышли под его непосредственной редакцией. Большинство авторов этих сводок считают себя учениками Тихона Александровича, с гордостью сознавая свою принадлежность к его научной школе, популяционной биологии растений.

Работнов Т.А. был активным членом Всесоюзного ботанического общества, Московского общества испытателей природы, почетным членом Чехословацкого ботанического общества и Британского экологического общества. В почетные члены Британского экологического общества он был принят по инициативе Дж.Харпера, и был первым и пока единственным почетным членом этого общества из России.

За время работы на кафедре геоботаники Тихон Александрович руководил многими студенческими и аспирантскими работами, консультировал большое число исследователей, приезжавших на биологический факультет МГУ с разных концов страны и из-за рубежа. Не считая соискателей, Т.А.Работнов выпустил на кафедре 18 аспирантов, среди которых А.П.Демин, Т.И.Варлыгина, М.В.Марков, И.Науялис, Н.Г.Уланова, М.М.Гордеева, О.П.Ведерникова, В.Г.Онипченко, А.А.Маслов, продолжающих работы в различных областях экологии растений и фитоценологии. Очень многие его ученики стали кандидатами и докторами наук. В своих учениках Тихон Александрович всегда поощрял большую самостоятельность, критическое отношение к полученным результатам, широкое использование различных подходов и внимательный анализ отечественной и зарубежной литературы. Его ученики преподают во многих вузах России и стран бывшего СССР, готовя новые поколения исследователей-геоботаников. Многие продолжают развивать его идеи и методы в институтах РАН и РАСХН, других научных учреждениях и заповедниках.

Среди основных направлений научных исследований Т.А.Работнова можно выделить следующие:

Популяционная биология растений. Тихона Александровича Ра-

ботнова и Алексея Александровича Уранова справедливо считают основателями этого направления. Ему принадлежит разработка концепции

Источник