- Первая помощь при вывихе

- Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

- Помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

- Как правильно оказывать первую помощь при разного рода вывихах?

- Понятие вывиха. Какими последствиями он может грозить?

- Каким принципам нужно следовать при оказании первой помощи?

- Как оказывать первую медицинскую помощь при вывихах тех или иных суставов конечностей?

- Синдром длительного сдавления — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома длительного сдавления

- Как развиваются признаки синдрома длительного сдавления

- Как выглядят проявления краш-синдрома

- Патогенез синдрома длительного сдавления

- Классификация и стадии развития синдрома длительного сдавления

- Осложнения синдрома длительного сдавления

- Диагностика синдрома длительного сдавления

- Лечение синдрома длительного сдавления

- Алгоритм первой помощи:

- Инфузионная терапия

- Коррекция гиперкалиемии на догоспитальном этапе

- Госпитализация

- Критерии выписки пациента

- Прогноз. Профилактика

Первая помощь при вывихе

Вывих — смещение кости в суставе из нормального положения. Если суставные поверхности костей перестают соприкасаться друг с другом, то вывих называется полным. Если сохраняется частичное соприкосновение костей, то вывих считается неполным — подвывих.

Возникают вывихи в большинстве случаев под действием непрямых травм. Например, вывих плеча можно получить при падении на вытянутую руку, вывих бедра — при падении на повернутую внутрь согнутую ногу, а вывих челюсти может случиться даже при чрезмерном раскрытии рта во время зевания.

- сильная боль в области сустава; конечностью либо невозможно двигать, либо это получается с большим трудом; сустав имеет необычный вид, конечность принимает неестественное положение, часто наблюдается укорочение длины конечности; в области сустава появляется припухлость.

Уже через 3-4 часа после травмы в области поврежденного сустава развивается отек тканей, скапливается кровь. Вправлять такой сустав гораздо тяжелее свежего, поэтому самое важное при вывихе — как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправить вывих самостоятельно!

Только рентгеновский снимок может дать точный ответ на вопрос — вывих это или перелом. Оказать грамотную помощь сможет только врач после проведения рентгенологического исследования.

Оказание первой помощи при вывихах заключается в 4-х действиях:

- обеспечить покой пострадавшему, убедить его не двигать травмированной конечностью, не пытаться ничего с ней сделать (распрямить, вправить и т.д.);

- приложить на травмированную зону что-нибудь холодное (лучше пузырь со льдом, предварительно обернув его тканью) на 20 минут;

- обеспечить доставку пострадавшего в мед.учреждение, где ему сделают рентген, подтвердят диагноз и вправят вывих.

Если травмирована нога, то проще всего вызвать скорую помощь. В остальных случаях (или если нет возможности вызвать помощь) пострадавшие добираются до мед.пункта самостоятельно. В этом случае, предварительно следует зафиксировать поврежденную конечность.

- руку подвешивают на косынку или бинт; на ногу лучше наложить шину, также как при переломе;

Анализ крови на антитела к короновирусу

Вакцинация препаратом «М-М-P II»

Для профилактики кори, паротита и краснухи. Сохранение уровня антител в крови более 11 лет.

Ликвидация любых аномалий зубов, восстановление эстетики и полноценных функций

Вакцинация детей «Инфанрикс Гекса»

От дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и полиомиелита

Источник

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

Помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

Каждый работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае:

1.При ушибе следует обеспечить покой ушибленной части тела, к ушибленному месту приложить холод (лед, холодную воду, смоченную холодной водой ткань).

Не допускается смазывать ушибленное место йодом, растирать его, делать массаж.

При подозрении на ушибы внутренних органов до прибытия скорой помощи необходимо освободить пострадавшего от стесняющей его одежды и положить на ровное место.

2.При растяжении необходимо также приложить холод и наложить мягкую фиксирующую повязку.

3.При вывихе необходимо обеспечить полную неподвижность в суставе. Вправлять вывихнутый сустав самостоятельно запрещается.

4.При любом повреждении кожи и тканей следует смазать йодом кожу вокруг раны, закрыть рану стерильным материалом (бинтом, салфеткой) и наложить повязку.

Промывать рану и извлекать из нее инородные тела самостоятельно запрещается.

5.При переломе конечностей необходимо обеспечить неподвижность кости путем наложения шины из специальных или подручных материалов (доски, планки, фанеры, палки), длина которой должна быть такой, чтобы она заходила за те два сустава конечности, между которыми произошел перелом.

При подозрении на перелом позвоночника пострадавшего следует уложить животом вниз на жесткие носилки или щит из досок (дверь, крышку от стола, толстый фанерный лист). Вопрос о его транспортировке решает только медицинский работник.

При открытом переломе на поврежденное место следует дополнительно наложить стерильную повязку. Извлекать и трогать костные обломки запрещается.

Источник

Как правильно оказывать первую помощь при разного рода вывихах?

В нашей жизни нельзя предугадать, когда мы можем травмироваться, иначе бы могли «соломку подстелить». Получить вывих суставов весьма просто, однако мало кто знает, как нужно правильно осуществлять первую медицинскую помощь, поэтому об этом мы и поговорим

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Нужно сказать, что своевременность и правильность оказанной первой помощи при разного рода травмах имеет очень большое значение для дальнейшего лечения и прогнозирования восстановления функции поврежденной части тела.

Понятие вывиха. Какими последствиями он может грозить?

Вывихом называют такой вид повреждения сустава, когда суставные поверхности образующих его костей, полностью или частично смещаются одна относительно другой. При этом обычно нарушается целостность капсулы и связок, укрепляющих данный сустав. Называют травму не по названию сустава, в котором случился вывих, а по прилегающему к нему дистальному отделу конечности (например, при нарушении целостности плечевого сустава – вывих плеча, тазобедренного – вывих бедра).

По этиологическому фактору причины делят на три основные группы:

— посттравматические (возникшие при различных травмах или повреждениях);

— патологические (когда опорно-двигательный аппарат заранее скомпроментирован, например, при слабости связочного аппарата);

— врожденные (появившиеся еще в антенатальном периоде).

При любом вывихе возникает сильная боль, нарушается функция конечности. Некоторые из них могут вообще привести к плачевным последствиям, например, потере верхней или нижней конечности. Возникнуть это может потому, что рядом с крупными сочленениями залегают сосудисто-нервные пучки, которые подвергаются сдавлению, растяжению и даже разрыву. Это означает, что кровоснабжение и иннервация нижележащих отделов будут сильно страдать.

Каким принципам нужно следовать при оказании первой помощи?

Вывихи ни под каким предлогом нельзя пытаться вправить самостоятельно. Это задача опытного доктора, который, к тому же, должен провести профилактику болевого шока, заранее обезболив пораженный участок тела. Обязательно нужно сделать рентгеновский снимок, чтобы исключить костную патологию (перелом).

Сразу после получения травмы конечность необходимо оставить в покое, не нагружать ее, придать ей возвышенное положение для предупреждения развития или уменьшения отека, а также возможного кровотечения.

Также следует в первые минуты приложить к месту травмы пузырь со льдом на 15-20 минут. Нужно провести транспортную иммобилизацию из подручных средств, желательно наложить тугую повязку, которая также уменьшит отек и болевые ощущения. Если вы имеете опыт наложения шин, то этот метод иммобилизации в данном случае тоже никак не помешает.

При сильной боли дайте пострадавшему таблетированный анальгетик (диклофенак, нимид, парацетамол).

Как можно раньше обратитесь за квалифицированной врачебной помощью, ведь вправление вывиха эффективно можно осуществить не позднее третьего дня после травмы. Позже он считается застарелым и вправляется только в операционной. К тому же, даже после операции может часто возникать привычный вывих, поэтому затягивать ни в коем случае нельзя. Исправить все также может врач костоправ.

Как оказывать первую медицинскую помощь при вывихах тех или иных суставов конечностей?

При повреждении ключицы проводят иммобилизацию верхнего плечевого пояса с помощью фиксирующей повязки, имеющей название Дезо. Если нет такой возможности, то следует отвести руки больного назад, чтобы между спиной и руками можно было просунуть палку.

Для обездвиживания вывихов плеча используют косыночную повязку, при транспортировке разрешается сидеть, только нельзя опираться на пораженную сторону.

При вывихах предплечья обездвиживание проводится по вышеуказанным принципам. При этом следует обязательно проверить пульсацию лучевой артерии и чувствительность пальцев, чтобы убедиться в том, что сосудисто-нервный пучок остался неповрежденным. Если же вы обнаружили обратное, то для спасения руки у вас остается около двух часов (такое количество времени могут выдержать без адекватного кровоснабжения ткани верхней конечности).

При вывихах бедра в первую очередь нужно провести обезболивание во избежание болевого шока, и только после этого проводить иммобилизацию. Только вот самостоятельно изменять расположение поврежденной конечности в пространстве категорически запрещается.

Вывих голени является одним из самых редких видов повреждений конечностей. Первая помощь состоит в укладки конечности на подушку или какое-то другое возвышение, приеме аналгетиков и наложении тугой повязки. Транспортировка проводится в лежачем положении.

Источник

Синдром длительного сдавления — симптомы и лечение

Что такое синдром длительного сдавления? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Николенко Виталия Александровича, травматолога со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром длительного сдавления (краш-синдром, СДС) — жизнеугрожающее состояние, которое возникает в связи с длительным сдавлением любой части тела и последующим её высвобождением, вызывающее травматический шок и часто приводящее к смерти.

Возникновению данного синдрома способствуют два условия:

- массивный объём сдавленных тканей;

- длительный период сдавления. [16]

Эти факторы приводят к тому, что после высвобождения сдавленной части тела травма выходит за пределы повреждения и локальной травматической реакции. [19]

В зоне сдавления образуются токсические продукты (свободный миоглобин, креатинин, калий, фосфор), которые не «размываются» жидкостью, скопившейся из-за механического препятствия циркуляции её тока. [10] В связи с этим после устранения причины сдавления возникает системная реакция организма — продукты разрушенных тканей попадают в кровоток. Так происходит отравление организма — токсемия.

Особая форма краш-синдрома — синдром позиционного сдавления (СПС). В этой ситуации нет травмирующего извне фактора, однако компрессия тканей возникает от неестественного и длительного положения тела. [17] Чаще всего СПС характерен для человека в состоянии сильного опьянения: угнетение сознания и болевой чувствительности в сочетании с длительным неподвижным положением приводят к критической ишемии (снижению кровоснабжения в отдельном участке тела). Это вовсе не означает, что для позиционного сдавления человек обязательно должен часами «отлёживать» руку или ногу. Некроз тканей может быть вызван максимальным сгибанием сустава, достаточно длительным по времени, что ведёт к передавливанию сосудистого пучка и нарушению кровоснабжения тканей. [13] Сопутствующие сдвиги гомеостаза (саморегуляции организма), характерные для биохимии опьянения, сопутствуют описанному позиционному синдрому. [1]

От истинного СДС позиционное сдавление отличается темпами нарастания токсемии и редкой частотой необратимых поражений органов.

Частным и наименьшим по разрушительности является неврологический симптом. Он возникает довольно редко и является отдельным компонентом краш-синдрома. Этот симптом проявляется в виде повреждения или нарушения работы того или иного нерва (нейропатии). При этом не наблюдается фонового хронического неврологического заболевания или факта травмы. Данное состояние является обратимым.

Симптомы синдрома длительного сдавления

Симптоматика краш-синдрома обширна и разнообразна. Она складывается из местных (локальных) и общих проявлений, любое из которых уже само по себе является тяжёлой травмой. [5]

Как развиваются признаки синдрома длительного сдавления

При первичном осмотре пациента местные симптомы могут быть расценены неправильно в связи с неочевидностью повреждения: поражённые ткани на ранних сроках выглядят здоровее, чем есть на самом деле. [8] Некротические (отмирающие) зоны отчётливо проявляются только через несколько суток, а их отграничение может продолжаться и в дальнейшем. [1]

Масштабы локальных нарушений становятся явными уже на этапе присоединения осложнений. Этот факт требует от хирурга особой тактики — осуществления вторичной ревизии (осмотра) пострадавшего.

Местная симптоматика в первую очередь представлена встречающимися в быту травмами, но их массивность более значительна. Для СДС характерны сочетанные и комбинированные повреждения, политравмы.

К ним относятся:

- открытые и закрытые переломы;

- обширные раны;

- отслойки кожи с клетчаткой;

- размозжения;

- травматические ампутации конечностей;

- торсионные повреждения (проворачивание кости вокруг своей оси).

Как выглядят проявления краш-синдрома

При краш-синдроме возникают большие площади деструкции (разрушения), органоразрушающие и необратимые травмы. [22] Помимо скелетной травмы и повреждений мягких тканей СДС часто сопутствуют нейротравмы (повреждение нервной системы), торакальные (травмы грудной клетки) и абдоминальные (внутрибрюшные) повреждения. Усугубить состояние пострадавшего могут продолжающиеся на месте происшествия кровотечения и инфекционные осложнения, возникшие ранее.

Местные повреждения запускают такой общий процесс, как шок. Его появление при СДС обусловлено множественностью травм, длительной болевой импульсацией и недостатком кровоснабжения сдавленного сегмента тела. [16]

Шок при краш-синдроме является многокомпонентным: механизм длительного сдавления приводит к развитию таких типов стресса организма, как гиповолемический (снижение объёма циркулирующей крови), инфекционно-токсический и травматический. [14] Особенно опасны при СДС токсические компоненты шока, которым характерна внезапность: они в большом количестве после высвобождения сдавленной части тела одномоментно попадают в кровоток. Сочетание тяжёлого местного повреждения и токсического действия собственных тканей обуславливает течение болезни и может привести к фатальному исходу.

Патогенез синдрома длительного сдавления

Человеческий организм обладает компенсаторными возможностями — реакция организма на повреждения, при которой функции поражённого участка тела осуществляет другой орган. На фоне длительного пребывания человека в условиях гиповолемии (снижения объёма циркулирующей крови), интенсивной боли, вынужденного положения и сопутствующих травм внутренних органов такие способности организма находятся на пределе либо совсем иссякают.

Нарушение объёма эритроцитов в крови и поступление плазмы в межтканевое пространство вызывает ишемию, замедление кровотока и повышение проницаемости капилляров. Пропотевание плазмы в ткани и межтканевое пространство также приводит к накоплению миоглобина (белка, создающего запасы кислорода в мышцах). Падение артериального давления поддерживает гипоперфузию (недостаточное кровоснабжение), плазмопотерю и нарастание отёка тканей. [1]

В течение всего времени сдавления продукты распада тканей, поступающие в кровь, поражают почки. После высвобождения пострадавшего происходит резкое усиление выброса токсических веществ и массивное «вымывание» тканевого детрита (разрушенных клеток) в кровяное русло. Освобождённый от блока-сдавления, кровоток возобновляется, неминуемо заполняя циркулирующий объём крови возникшими аутотоксинами. [4] Это приводит к появлению острой почечной недостаточности, в результате чего возникают незамедлительные аутоиммунные реакции: температурные кризы, генерализованные нарушения гуморальной регуляции (обменных процессов).

Почечная недостаточность развивается из-за блокирования канальцев почек миоглобином разрушенных мышц и прекращения жизненно необходимого процесса реабсорбции (обратного всасывания воды). Это значительно усугубляется ионными нарушениями. Продукты распада тканей, дополнительно поступающие в кровь, неконтролируемо влияют на диаметр просвета кровеносных сосудов. В результате сосуды сужаются, в том числе и в фильтрационных клубочках почек, что ведет к тромбозу и полному прекращению фильтрации. [10]

В связи с острой почечной недостаточностью возникшая декомпенсация усугубляется нарастающим ионным дисбалансом (гиперкалиемией). Это приводит к грубым нарушениям саморегуляции организма и «закислению» внутренних сред — ацидозу. [16]

Феномен взаимного отягощения (гиповолемия + болевая импульсация + токсемия) разворачивается теперь в полной мере. Симптомы становятся максимально выраженными, каскадными и нарастающими, а вероятность их устранения силами организма — невозможной. [20]

Описанным нарушениям сопутствует крах гемодинамики (движение крови по сосудам) в связи с кровопотерей и рефлекторной гипотонией (понижение кровеносного давления). Это приводит к ступенчатому нарастанию тяжести и формированию порочного круга. Прервать патологические процессы при синдроме длительного сдавления возможно только медицинским вмешательством — своевременным, координированным и компетентным.

Классификация и стадии развития синдрома длительного сдавления

Классификация краш-синдрома основывается на тяжести клинического проявления, которое зависит от площади и длительности сдавления.

Формы СДС:

| Форма | Описание |

|---|---|

| Лёгкая | сдавление верхней или нижней конечности не более 4 часов |

| Средняя | сдавление целой конечности или двух сегментов разных конечностей не более 6 часов |

| Тяжёлая | сдавление двух верхних или двух нижних конечностей 6-8 часов |

| Крайне тяжёлая | сдавление двух конечностей более 8 часов |

В связи с изученностью патогенеза краш-синдрома и известностью прогноза каждой формы СДС данная классификация является общепринятой и остаётся неизменной уже долгое время. [10] И хотя она довольно упрощённая, и в ней не учитываются детали локальных повреждений, данная систематизация доказывает свою значимость при распределении потоков больных в условиях катастрофы, тем самым повышая эффективность медицинской помощи. [1] [22]

Помимо данной классификации некоторые авторы выделяют и другие типизации краш-синдрома:

- по преобладающему клиническому компоненту шока;

- по картине токсинемии;

- по соотношению локальных повреждений, травм внутренних органов и выраженности токсико-шокогенного компонента.

Однако данные шкалы малопригодны для быстрой оценки состояния больных, так как замедляют оказание помощи проведением лабораторно-инструментальных исследований. [11]

Перед проведением диагностики и анализа клинической картины важно оценить, к какой стадии относится конкретный СДС:

- Ранний период — длится менее трёх суток с момента извлечения больного из-под сдавливающих объектов. Эта стадия отличается развитием осложнений, характерных для шока, с присоединением острой почечной недостаточности.

- Промежуточный период — длится 3-12 суток. Клиника острой почечной недостаточности разворачивается полностью, достигая терминальной стадии. Общая клиническая картина выражается явными зонами разграничения и объёмом повреждения.

- Поздний период — длится от 12 суток до 1-2 месяцев. Является периодом репарации (восстановления): нарушений жизненно важных функций не произошло, организм мобилизует компенсаторные возможности. Продолжительность периода до двух месяцев условна — длительность зависит от того, какие структуры и насколько серьёзно пострадали, а также насколько адекватное лечение при этом оказывается.

Осложнения синдрома длительного сдавления

Степень тяжести краш-синдрома и вероятность его исхода зависят от возникших осложнений. К основным осложнениям СДС относятся:

- острая почечная недостаточность — смертельно опасное осложнение;

- вторичные инфекционные осложнения, образовавшиеся от некрозов ткани после сдавления — также представляют не меньшую опасность, чем почечная недостаточность, и могут привести к смерти (в том числе без возникновения восходящей инфекции); [6][15]

- полиорганная недостаточность, возникшая на фоне общей интоксикации — может статьи причиной смерти, но не столь скоротечной, как при почечной недостаточности.

Хронология осложнений играет ведущую роль в синдроме длительного сдавления, объясняя многие клинические закономерности.

Большинство авторов расценивают острую почечную недостаточность как компонент СДС, хотя фактически она является осложнением массивного повреждения и недостаточного кровоснабжения. [16]

В силу тяжести повреждений возникает благоприятная почва для развития проблем «интенсивного отделения»:

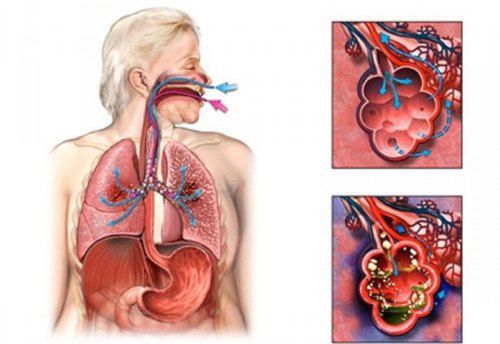

- дистресс-синдрома (дыхательной недостаточности);

- жировой, воздушной и тромбоэмоблии (закупорки);

- синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания;

- нозокомиальной пневмонии.

Эти осложнения не всегда возникают при СДС, однако их проявление часто становится причиной смерти большого процента пострадавших. [1]

Также при СДС возникают локальные осложнения ран: [9]

- раневая инфекция с присоединением анаэробной флоры;

- деструкция (разрушение) анатомического строения: тяжёлые и плохо дренируемые обширно-скальпированные раны, множественные «карманы», отслойки, ишемические очаги.

Локальный статус ран при синдроме длительного сдавления всегда вызывает опасения и неблагоприятен при прогнозе, даже с условием полноценной и своевременной хирургической обработки. Заживление ран, открытых переломов, повреждений внутренних органов, протекает со значительными трудностями по причине сопутствующего шока. Феномен взаимного отягощения резко выражен.

Диагностика синдрома длительного сдавления

Диагноз СДС является комплексным, то есть его можно установить, сложив и объединив компоненты полученной травмы, учитывая её механизм. Диагностика краш-синдрома превентивна — носит предостерегающий характер. Врач, учитывая обстоятельства и условия возникновения травмы, определяет СДС как ожидаемый диагноз. [19]

Несмотря на выраженность и многообразие клинических проявлений, СДС может представить трудность для многих опытных специалистов. Это связано с редкой встречаемостью синдрома в мирное время.

Диагностика резко затрудняется, если анамнез травмы неизвестен. В таком случае единственно верным тактическим решением хирурга становится настороженный подход. Он проявляется в предположении СДС в случае отсутствия контакта с пациентом, при политравме неясной давности, выраженных посегментных повреждения с компрессионным характером травмы. [10] [16] Инфицированные раны, признаки сдавления конечностей, несоответствие локальных проявлений травмы общему состоянию пациента могут также указывать на вероятность краш-синдрома.

Для детализации диагноза используют общепринятые схемы исследования: уточнение жалоб, анамнеза, механизма травмы, акцентирование на длительности сдавления и мероприятиях, предшествующих освобождению от сдавления.

При сборе анамнеза жизни уделяется внимание перенесённым заболеваниям почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, а также проведение нефрэктомии (удаление почки или её части).

При оценке объективного статуса показано пристальное обследование больного с целью оценки массивности повреждений. Ясное сознание, незначительность жалоб, активное положение больного не должны вводит врача в заблуждение, так как возможно, что осмотр проводится в период «светлого» промежутка, когда организм субкомпенсирован, и симптоматика не проявляется. [19]

Оцениваются объективные параметры: артериальное и центральное венозное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация, диурез (объём мочи). Проводится лабораторный скрининг.

Показательны параметры биохимических анализов, «почечных» маркеров: концентрация креатинина, мочевины крови, клиренс креатинина. Ранними информативными показателями станут ионные сдвиги крови. [1]

Ревизия ран и повреждений в результате компрессии тканей выполняется первично. Она представляет собой лечебно-диагностическую манипуляцию, позволяющую уточнить глубину и обширность разрушения ткани.

С целью исключения профильных травм привлекаются узкие специалисты: урологи, нейрохирурги, абдоминальные хирурги, гинекологи. [21]

Для диагностики также используется рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томографии (по выбору). Пациенты подлежат непрерывному мониторингу и даже в том случае, если на момент поступления их состояние было стабильным.

Лечение синдрома длительного сдавления

Принципиальные моменты в лечении краш-синдрома связаны с высвобождением и эвакуацией пострадавшего. Правильность действий врача на месте происшествия во многом определяет успех стационарного лечения. [10]

Алгоритм первой помощи:

Меры до освобождения от сдавления:

- убедиться в безопасности себя и окружающих на месте происшествия;

- вызвать скорую медицинскую помощь;

- освободить пострадавшего от сдавления, если это возможно и безопасно.

Меры после снятия пресса:

- если пострадавший без сознания и не дышит – начать комплекс сердечно-легочной реанимации и продолжить до появления самостоятельного дыхания и пульса;

- если пострадавший дышит, но без сознания – обеспечить проходимость дыхательных путей;

- остановить видимое кровотечение, наложить повязки на раны;

- зафиксировать переломы шинами;

- лечить проявления шока: обезболить и согреть пострадавшего (избегать переохлаждения);

- следить за состоянием пострадавшего до прибытия медиков.

Нет доказанной эффективности наложения жгута на конечность до освобождения из завалов. Жгут используется лишь при продолжающемся массивном кровотечении и в этом случае может быть наложен с целью остановки кровотечения до или после извлечения пострадавшего.

Предварительное и наиболее эффективное оказание помощи зависит от стадии СДС. И хотя общая терапия краш-синдрома является комплексной, приоритетный способ лечения также зависит от стадии данного состояния.

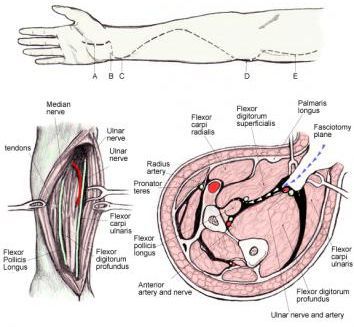

Пострадавшему сразу после обнаружения вводятся анальгетики, в том числе наркотические, антигистаминные, седативные и сосудистые препараты проксимальнее, то есть ближе к зоне сдавления конечности, а также накладывается жгут. Не снимая жгут, эластичным бинтом перевязывается повреждённый сегмент, иммобилизируется и охлаждается. После выполнения этого первичного объёма медицинской помощи, жгут можно снять.

Затем проводится туалет ран, накладываются асептические повязки. Налаживается постоянный венозный доступ (периферический), проводят инфузии растворов.

Инфузионная терапия

Инфузии проводятся под контролем диуреза (объёма мочи, образуемой за определённый промежуток времени). Для этого необходимо установить катетер Фолея — тип катетера с надувным удерживающим баллоном, используется для отвода мочи из мочевого пузыря и для введения в мочевой пузырь лекарственных жидкостей.

Для инфузий используется тёплый физраствор. Также может применяться бикарбоната натрия и 20 % маннита. Диурез необходимо поддерживать на уровне 8 литров в сутки (кроме пожилых людей), может потребоваться инфузия до 12 литров в сутки.

На фоне продолжающейся анальгезии (снятия болевого симптома), пациент транспортируется в стационар под контролем показателей гемодинамики (движения крови по сосудам). Эффективно проведение лечения в условиях отделения интенсивной терапии. [7] Показана пункция и катетеризация центральной вены, продолжение инфузионно-трансфузионной терапии (введение необходимых биохимических жидкостей) с переливанием свежезамороженной плазмы, кристаллоидных и высокомолекулярных растворов. Выполняется плазмаферез, гемодиализ (очищение крови вне организма), кислородотерапия, гипербарическая оксигенация (лечение кислородом под высоким давлением).

Исходя из показаний, проводится и симптоматическое лечение. Производят непрерывный контроль диуреза, частоты сердечных сокращений, пульса, центрального венозного давления. Контролируют ионный состав крови.

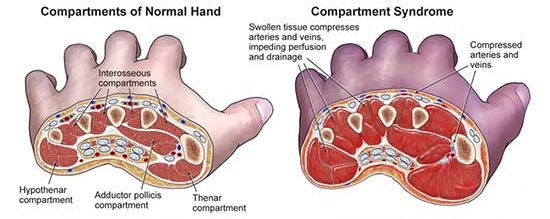

Эффективность общих мероприятий напрямую зависит от локального хирургического лечения. [16] Универсальных схем по обработке ран и ведению пострадавшего — нет. Выполняется активная профилактика компартмент-синдрома (отёка и сдавления мышц в фасциальных футлярах), в том числе раннее выполнение подкожной фасциотомии.

Оценка жизнеспособности тканей при первичной хирургической обработке бывает затруднена: отсутствие разграничений здоровой и повреждённой зоны, пограничных и мозаичных нарушений перфузии (выделение крови через ткани организма) удерживают хирургов от радикальных действий. [1]

В случае сомнений показана ампутация конечности с рассечением большинства фасциальных футляров, выполнением дополнительных доступов для адекватного осмотра, дренирования, наложения отсроченных швов либо тампонирования раны.

Клиника локальных повреждений скудна в начальном периоде СДС. Поэтому возникает необходимость вторичного осмотра раны или ревизии конечности спустя 24-28 ч. [20] Подобная тактика позволяет санировать (очищать) возникшие очаги некроза на фоне вторичного тромбоза капилляров, оценить жизнеспособность тканей и сегмента в целом, корректировать хирургический план.

Коррекция гиперкалиемии на догоспитальном этапе

Коррекция гиперкалиемии возможна после её подтверждения: необходимы лабораторные тесты и ЭКГ в полевых условиях. Исключается приём пищевых продуктов с содержанием калия. Применяются коллоидные растворы для инфузии без содержания калия.

Внутривенно вводится глюконат кальция 10 %-ный. Раствор кальция глюконата вводят из расчета 50-100 мг/ кг веса тел (вводится медленно!). Также в водится 1 ЕД инсулина короткого или ультракороткого действия в смеси с глюкозой. На указанное количество инсулина должно приходиться 1-3 г глюкозы. При этом глюкозу в 40 %-ной концентрации вводят в физраствор для получения 5-20 % раствора.

Госпитализация

Госпитализация при синдроме длительного сдавления необходима всегда. Необходимость госпитализации объяснима исключительной тяжестью травм и невозможностью их лечения в амбулаторных условиях. Редкие случаи сдавления небольших сегментов конечностей не дают права расценивать травму как незначительную и тоже требуют госпитализации.

Это связано с тем, что без дополнительного и всестороннего госпитального обследования невозможно определить масштаб поражения — клиническая картина синдрома длительного сдавления может не соответствовать истинной тяжести травмы. Госпитализация в мирное время выполняется службой скорой медицинской помощи.

Критерии выписки пациента

Критерием выписки после лечения СДС служит стабилизация общего состояния и излечение травматических повреждений. Под стабилизацией общего состояния понимают компенсацию жизненных показателей и адекватный диурез без лекарственной и инфузионной поддержки. Под излечением травм подразумевают стабилизацию переломов и заживление ран (либо явную тенденцию к заживлению в ходе перевязок).

Прогноз. Профилактика

Прогноз СДС зависит от длительности сдавления и площади сдавленных тканей. Количество смертей и процент инвалидизации предсказуемо снижается в зависимости от качества медицинской помощи, опытности хирургической бригады, оснащения стационара и возможностей отделения интенсивной терапии. [10]

Знание патогенеза и стадий краш-синдрома позволяет врачу подобрать приоритетный метод лечения согласно ситуации. В значительной массе случаев, за исключением тяжёлых форм синдрома, это приводит к функционально благоприятным исходам. [21]

Инвалидизация пациентов чаще всего связана с потерей конечностей и возникновением хронической почечной недостаточности. [16] Повлиять на качество жизни таких пациентов способна эффективная плановая медицинская помощь: программный диализ, протезирование конечностей, программа реабилитации.

Профилактика краш-синдрома неконтролируема, как и всё, что приводит к появлению жертв под завалами (обрушения, взрывы, несчастные случаи, техногенные и транспортные катастрофы). Малая доля пострадавших от СДС приходится на пациентов с производственной травмой. Чтобы избежать подобной природы возникновения краш-синдрома, необходимо соблюдать технику безопасности на предприятии, обеспечивать безопасные условия труда и осуществлять прогнозирование рисков производства.

Особое внимание следует уделить профилактикесиндрома позиционного сдавления. Часть больных с этим синдромом — пациенты с хроническими синкопальными состояниями, неврологическими синдромами, диабетики с декомпенсацией и потерей сознания. [1] Человек, вовремя оказавшийся рядом, может спасти их не только от позиционного сдавления, но и от грозных осложнений основного заболевания. Зависимым людям, которые также относятся к группе риска СПС, избежать серьёзных последствий сдавления позволят ограниченное и отвественное употребление алкоголя, а также отказ от наркотиков.

Источник