- Одуванчик лекарственный

- Определение

- Морфология

- Биология и развитие

- Распространение

- Географическое распространение

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Агротехнические:

- Химические

- Здраствуйте!

- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Корень и корневая система

- Корень и корневая система

- § 0—3. Особенности строения вегетативных органов растений

- Оглавление

- Органы растений

- Корень

- Стебель

- Проверим знания

Одуванчик лекарственный

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Карантинный организм нет

Семейство: Астровые, Сложноцветные (Asteraceae, Compositae)

Род: Одуванчик (Taraxacum)

Биологическая классификация

Непаразитный многолетний стержнекорневой

Определение

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Корень стержневой, короткий, толстый. Листья взрослого растения собраны в прикорневую розетку. Форма листовой пластинки может быть ланцетной или обратнояйцевидной. Края обычно струговиднонадрезанные. Поверхность – голая, без опушения. В центре листовой розетки расположены безлистные, полые цветочные стрелки, длинной до 50 см, заканчивающиеся одиночными корзинками из желтых цветов. Диаметр корзинки до 5 см. Плод – зеленовато-серая семянка клиновидной формы. Растение содержит млечный сок. Сорняк встречается на всей территории России. (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006) (Губанов И.А.,2004)

Морфология

Всходы одуванчика лекарственного при надавливании легко выделяют млечный сок. Надсемядольное междоузлие не развивается. Подсемядольный участок стебля зеленоватый, 5 – 7 мм длиной и 0,4 – 0,5 мм шириной. Семядоли почти округлые с закругленными верхушками и резко переходящими в черешок основаниями. Размер семядоли: 5 – 8 х 3 – 6 мм. Черешок – 4 – 5 мм.

Первый и второй листья очередные. У первого листа на верхушке небольшой шипик, форма овальная или обратнояйцевидная. Размеры первого листа: 15 – 20 х 8 – 10 мм. Нижняя часть сужена в длинный черешок. С каждой стороны листа – по паре зубчиков, направленных вниз. Второй лист всходов продолговато-обратнояйцевидный, с расставленными зубчиками по краю. Третий и четвертый листья – продолговато-лопатчатые с закругленной верхушкой и расширенной верхней частью, нижняя постепенно суживается. Край листовой пластинки расставлено выемчато-зубчатый с редкими зубчиками, обращенными вниз.

Все последующие листья варьируют от выгрезенно-зубчатых до перисторазделенных с зубчиками и лопастями треугольной формы. (Васильченко И.Т.,1965)

Листья взрослого растения зеленые, собраны в розетку, выделяют млечный сок. Форма варьирует от струговидно-перисторазделенных до перистолопастных. Листья в разной степени отклонены к поверхности земли. По краям с обеих сторон часто расположены зубчатые доли. Конечная доля наиболее крупная. Листовые пластинки могут быть цельные, выемчато-зубчатые по краю. Поверхность листа обычно голая, реже рассеянно-волосистая. (Бобров Е.Г.,1964)

Стебель отсутствует. В центре листовой розетки расположены безлистные полые цветочные стрелки, высотой до 50 см. Стрелки на изломе выделяют млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Стрелки в период цветения, особенно под соцветием (корзинкой), шерстистые. Корзинки крупные, до 5 мм. Обертка серо-зеленая, наружные листочки только немножко шире внутренних и во время цветения слегка короче их, ещё до распускания в разной степени отогнуты вниз. Цветки обоеполые чаще ярко-желтые, реже светло-желтые, все язычковые или с центральными трубчатыми. Пыльники могут быть с пыльцой и без нее. (Келлер Б.А.,1935) (Бобров Е.Г.,1964) (Трухачев В.И.,2006)

После цветения образуются плоды – семянки с тонким столбиком и легко-опадающей летучкой. Семянки обратно-клиновидные, сдавленно-четырехгранные, 12 – 15 ребристые. Поверхность зеленовато-серого или светло-зеленого цвета, в основании с поперечными морщинами, переходящими в острые пики. Столбик длиннее семянки в 2 – 3 раза. Летучка состоит из расходящихся в разные стороны жестких волосков. Размеры семянки без летучки: 3 – 4 х 1,25 – 1,5 х 0,75 – 1 мм. Вес 1000 штук – 0,5 – 0,75 г. (Доброхотов В.Н.,1961) (Губанов И.А.,2004)

Подземная часть растения представлена мясистым стержневым корнем, длиной до 60 см, содержащим млечный сок. (Губанов И.А.,2004)

Биология и развитие

Одуванчик лекарственный – многолетнее сорное растение. Размножается семенами, распространяющимися ветром с помощью легких летучек. Надрезанные корни при достаточной влажности способны отрастать и давать новые побеги.

Ранней весной с марта по май, при температуре +2°C– +4°C наблюдается появление всходов из семянок и отрастание почек на корневой шейке зимующих растений. Тот же процесс наблюдается осенью. При этом осенние всходы жизнеспособны и переживают зимние холода. Прорастание семянок может происходить с глубины не более 5см. Хорошей всхожестью отличаются как свежесозревшие, так и недозрелые семянки.

Массовое цветение наблюдается с апреля по июнь. В августе – сентябре часто наблюдается повторное цветение. Плодоношение – с мая по июнь. Максимальная плодовитость до 12200 штук. (Фисюнов А.В.,1984) (Келлер Б.А.,1935)

Распространение

Местообитание в природе

Одуванчик лекарственный тяготеет к лугам, поля, пастбищам, паркам, огородам. Растет по обочинам дорог, у жилья. (Фисюнов А.В.,1984)

Географическое распространение

Одуванчик лекарственный – широко распространенный сорняк. Ареал охватывает практически всю Европу, значительную часть Азии, занесено в обе Америки, Южную Африку, Австралию. (Бобров Е.Г.,1964)

Вредоносность

Одуванчик лекарственный – вредоносный сорняк, засоряющий овощные культуры, сады, пропашные и зерновые культуры, газоны. В южных районах ареала является активным сорняком поливных земель. Жизнеспособность растения приводит к формированию следующих отрицательных факторов:

- нарушение режима освещения;

- снижение температуры верхних слоев почвы;

- снижение эффекта от внесения удобрений;

- развитие болезнетворной микрофлоры;

- активизация вредных насекомых;

- ухудшаются условия работы сельскохозяйственной техники. (Мастеров А.С.,2014) (Васильченко И.Т.,1965) (Доброхотов В.Н.,1961)

Меры борьбы

Агротехнические:

- посев чистым семенным материалом;

- окашивание невозделываемых участков до фазы цветения;

- своевременный посев и уборка культурных растений;

- качественная вспашка почвы;

- механизированные и ручные прополки сорняка в течение всего периода выращивания. (Мастеров А.С.,2014)

Химические

Обработка гербицидами. Эффективны препараты группы сульфонилмочевин, арилоксиалканкарбоновых кислот, производных пиридина и прочих веществ. (Мастеров А.С.,2014) (Государственный каталог, 2017)

Опрыскивание в процессе вегетации:

(Государственный каталог, 2017)

Составители: Григоровская П.И, Жарёхина Т.В.

Источник

Здраствуйте!

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ (DICOTYLEDONES)

ПОРЯДОК СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (ASTERALES)

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (TARAXACUM OFFICINALE)

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

Большинство двудольных растений имеет стержневую корневую систему.

У одуванчика лекарственного – стержневая корневая система.

Стержневая корневая система образована главным и отрастающими от него боковыми корнями.

Стержневая корневая система

Стебель и листья

Стебель у одуванчика укороченный, листья собраны в прикорневую розетку.

Листья простые, без черешка, с рассеченной листовой пластиной.

Жилкование листьев, также как у большинства двудольных, — сетчатое.

Лист при увеличении в 60* и 200*

Цветки

У сложноцветных цветки мелкие, собраны в соцветие корзинка, для привлечения насекомых-опылителей.

Выделяют три типа цветков: трубчатые, язычковые и воронковидные.

У одуванчика только язычковые цветки, расположенные на общем цветоложе.

Цветки у одуванчика неправильные, вместо чашечки – пучок волосков, венчик образован пятью сросшимися лепестками, пять тычинок срослись в трубочку, внутри которой располагается один пестик.

Формула цветка одуванчика – ↑Л (5)Т (5)П1.

Плоды

После опыления и оплодотворения происходит образование плодов.

Плоды одуванчика – семянки – сухие односемянные образуются на общем цветоложе соцветия корзинка.

Русское название «одуванчик» отражает особенность видов этого рода: его семянки с хохолком легко сдуваются – отлетают от общего цветоложа даже при легком дуновении.

В 1964 году на территории нашей страны насчитывалось 203 вида одуванчиков, а в 1973-м сообщалось еще о 27 видах. В основном они мало отличаются друг от друга. Различия сводятся к форме корня и особенно к строению плодиков.

Все одуванчики — многолетники с толстым стержневым корнем и плотно прижатой к земле розеткой листьев. Листья зубчатые или перистораздельные, постепенно сужающиеся в длинные крылатые черешки. В соцветиях-корзинках — от 100 до 200 язычковых цветков. В каждом цветке всего один лепесток, свернутый у основания в виде трубочки.

Соцветия располагаются по одному на трубчатых цветоносах. Исключение — одуванчик горный, у которого цветоносы иногда ветвятся и даже имеют маленькие листочки.

У большинства одуванчиков цветки золотисто-желтой окраски. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке встречается одуванчик белоцветковый, в Дагестане — пурпуровый, на Тянь-Шане — псевдорозовый и лиловый.

Во всех частях растения в специальных сосудах-млечниках содержится млечный сок. В состав сока входит 2-3% каучуковых веществ. До войны и некоторое время после нее в качестве каучуконосов разводили одуванчики двух видов — кок-сагыз и крым-сагыз. И неудивительно, корень кок-сагыза накапливает до 14% каучука (в сухом весе) . Позже натуральный каучук был вытеснен синтетическим, а вместе с ним исчезли и посадки кок-сагыза.

В природных условиях семена одуванчика плохо прорастают среди густых трав, которые глушат его мелкие всходы. Если же семена попадают на чистую почву, они всходят практически полностью и быстро дают новые растения.

Вегетативное размножение одуванчиков в природе — редкость, а вот вмешательство людей пробуждает в растении эту способность. По данным исследований, одуванчики образуют новые растения из кусочков корня длиной более 0,5 см. Обычно из одного кусочка вырастает кустик с двумя розетками. В литературе отмечается, что подобных побегов может быть до пятидесяти.

И на семена одуванчик не скупится: на одной головке их 200, а общее количество с куста — около 7 тысяч. Это в среднем, но бывают и растения-гиганты. В одной книге о сорняках упоминается одуванчик с 69-ю цветками. Причем, чем позже разрезать одуванчик на части, тем лучше он укоренится. Если в начале мая отрастает только 5% обрезков корней, то в июне — 33%, а в июле и позже — уже все. Правда, разрезанный в сентябре одуванчик в этом сезоне отрасти не успевает, но превосходно зимует в почве и бурно отрастает весной.

И еще много чего можно найти про одуванчик.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Корень и корневая система

Корень и корневая система

Корень — один из основных вегетативных органов листостебельных растений.

Корни выполняют две основные функции:

1) поглощают из почвы воду и полезные вещества, проводят их к стеблю;

2) закрепляют и удерживают растения в почве.

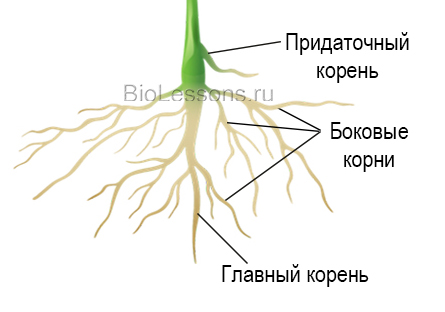

По типу происхождения и развития корни делятся на главные, боковые и придаточные (рис. 1). Главный корень развивается из зародышевого корешка семени. При прорастании семени он углубляется в почву. От главного корня отходят боковые корни. Они участвуют во всасывании воды и питательных веществ из почвы. Придаточные корни отрастают от стебля и листьев.

Рис.1 Корневая система растения

Корневая система — это совокупность всех корней одного растения. Она бывает двух типов. При преобладающем росте главного корня образуется стержневая корневая система (рис. 2).

Рис.2 Стрежневая корневая система одуванчика

При слабом росте или отмирании главного корня и развитии большого числа придаточных корней — мочковатая (рис. 3).

Рис.3 Мочковатая корневая система пшеницы

В стержневой корневой системе очень хорошо развит главный корень. От него по бокам отходят боковые корни. Стержневую корневую систему имеют все двудольные растения: деревья и кустарники, а также многие травянистые — хлопчатник, фасоль, тыква, подсолнечник и др.

В начале развития молодых растений корни удлиняются быстрее, чем стебли, поскольку им приходится всасывать воду из глубоких слоев почвы.

В мочковатой корневой системе главный корень отсутствует или не выделяется среди других. Мочковатую корневую систему составляют многочисленные боковые и придаточные корни одинаковой толщины, собранные в пучок. Такую корневую систему имеют все однодольные растения: злаковые и «лилейные» (луковичные), например пшеница, кукуруза, ячмень, овес, просо, рис, лук, чеснок и др.

Корень — один из основных вегетативных органов листостебельных растений. Корни поглощают из почвы воду и полезные вещества, закрепляют и удерживают растения в почве. Корневая система — это совокупность всех корней одного растения. Выделяют два типа — стержневую и мочковатую корневые системы.

Источник

§ 0—3. Особенности строения вегетативных органов растений

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | § 0—3. Особенности строения вегетативных органов растений |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Четверг, 23 Сентябрь 2021, 10:41 |

Оглавление

Органы растений

После выхода на сушу у растений возникла необходимость приспособиться к низкой плотности воздушной среды, к резким перепадам температуры и влажности, к получению минеральных веществ из почвы. В связи с этими особенностями среды у наземных растений из тканей сформировались органы. Орган — это часть растения, состоящая из нескольких тканей, занимающая определенное положение в теле растения и выполняющая специфическую функцию. В зависимости от роли все органы растений разделяют на две группы: вегетативные и генеративные (репродуктивные).

Вегетативные органы образуют тело растения, осуществляют процессы жизнедеятельности и вегетативное размножение. Генеративные органы отвечают за процессы полового размножения растений.

Главную роль в процессах жизнедеятельности растений играют корень, стебель и лист. Рассмотрим более подробно особенности этих органов (см. табл.).

Таблица. Особенности вегетативных органов растений

Характеристика

Корень

Стебель

Лист

Положение в растении

Осевой подземный орган

Осевой надземный орган

Боковой надземный орган

Всасывание воды и минеральных веществ из почвы; закрепление растения в почве

Опора для листьев, почек, цветков, плодов; двустороннее передвижение растворенных веществ

Фотосинтез, газообмен, транспирация

Запасание питательных веществ; увеличение площади опоры; снабжение кислородом растений заболоченных мест; фотосинтез у эпифитов; вегетативное размножение

Запасание питательных веществ; запасание воды у растений засушливых мест; фотосинтез у травянистых растений; защита от поедания животными (колючки); вегетативное размножение

Запасание воды у растений засушливых мест; запасание питательных веществ; защита от поедания животными (колючки); ловчий аппарат у насекомоядных растений; вегетативное размножение

Корнеплоды, корневые клубни (шишки), корни-прицепки, корни-присоски, дыхательные, ходульные, воздушные, втягивающие корни

Подземные побеги: клубень, луковица, корневище.

Надземные побеги: колючки, усики

Колючки, усики, чешуи, ловчий аппарат

Далее охарактеризуем внешнее и внутреннее строение корня, стебля и листа.

Корень

У растений различают три вида корней: главный, боковые и придаточные. Главный корень развивается из зародышевого корешка и отходит от основания стебля. Корни, которые отходят от главного корня и формируются за счет перицикла, называются боковыми. Они могут быть нескольких порядков. Придаточные корни отходят от стебля и листьев, на них также могут формироваться боковые корни. Совокупность всех корней одного растения называется корневой системой. Тип корневой системы определяется видами корней, входящими в ее состав. Известны два типа корневых систем: стержневая и мочковатая. Стержневая корневая система (система главного корня) представлена хорошо развитым главным корнем и отходящими от него боковыми корнями. У некоторых растений со стержневой корневой системой могут образовываться придаточные корни (картофель, томаты, капуста), если имеет место окучивание (подгребание почвы к нижней части стебля). Такой прием использует человек для улучшения минерального питания культурных растений и повышения их урожайности. Мочковатая корневая система (система придаточных корней) состоит из придаточных корней, от которых отходят боковые корни. Стержневая корневая система характерна для двудольных (крапива двудомная, одуванчик лекарственный, пастушья сумка), а мочковатая — для однодольных (ландыш майский, мятлик луговой, пшеница) растений. Исключение составляет подорожник, который имеет мочковатую корневую систему, хотя содержит две семядоли в зародыше и относится к двудольным.

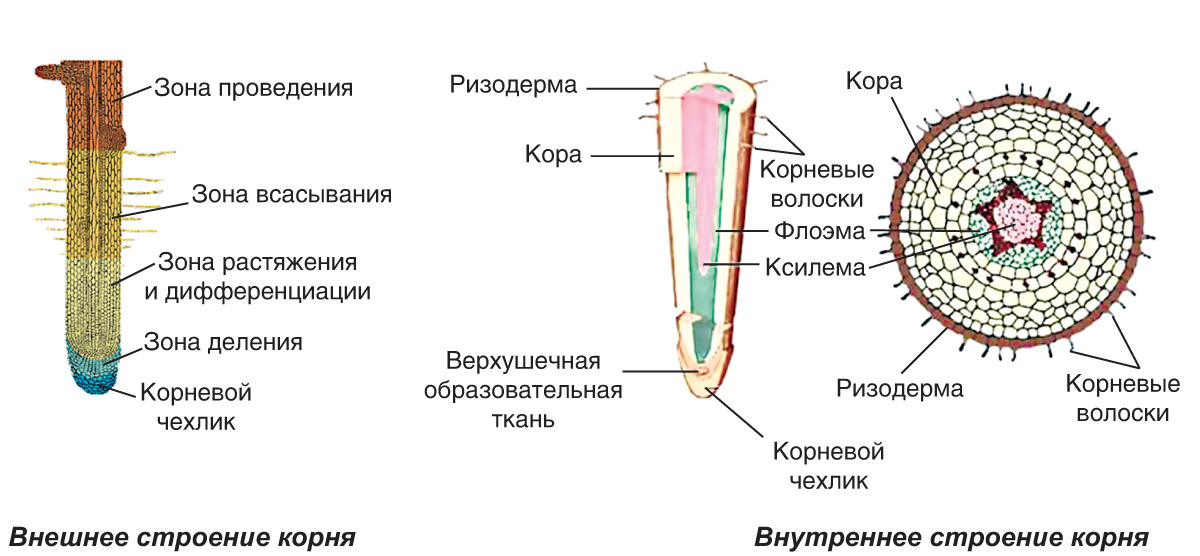

При рассмотрении молодого корня в микроскоп на нем можно заметить отдельные участки: корневой чехлик, зону деления, зону растяжения и дифференциации, зону всасывания, зону проведения (см. рис. Внешнее строение). Корневой чехлик расположен на кончике корня и защищает верхушечную меристему в зоне деления от механических повреждений. Корневой чехлик — это признак корня, позволяющий отличить его от подземных побегов. Зона деления окружена корневым чехликом и состоит из клеток верхушечной меристемы, из которых образуются клетки всех тканей корня. Зона растяжения и дифференциации расположена над зоной деления. Ее еще называют зоной роста, поскольку в этой зоне клетки удлиняются и обеспечивают рост корня в длину. В конце этой зоны одинаковые клетки постепенно дифференцируются на клетки тканей. Зона всасывания (зона корневых волосков) находится над зоной роста, и в ней выделяются ткани. Покровная ткань представлена эпидермисом, клетки которого образуют корневые волоски. Эпидермис с корневыми волосками называется ризодермой. Корневые волоски осуществляют функцию всасывания воды и минеральных веществ из почвы. Зона проведения следует за зоной всасывания и обеспечивает продвижение поглощенных корнем воды и минеральных веществ в надземные части растения. В этой зоне отсутствуют корневые волоски, а у многолетних древесных растений эпидермис со временем заменяется перидермой. В зоне проведения образуются боковые корни за счет деления клеток боковой меристемы — перицикла.

Внутреннее строение корня можно рассмотреть на его поперечном разрезе в зоне всасывания (см. рис.). Снаружи корень покрыт ризодермой. Под ней находится кора, состоящая из паренхимы, по клеткам которой вода и минеральные вещества перемещаются от корневых волосков к центральному цилиндру корня. Центральный цилиндр состоит из проводящих тканей — ксилемы и флоэмы. Ксилема располагается в центре корня и образует радиальные лучи, которые чередуются с участками флоэмы. У двудольных и голосеменных растений между ксилемой и флоэмой закладывается камбий. Он обеспечивает рост корня в толщину. У всех остальных групп растений камбий не закладывается.

Стебель

Стебли растений отличаются большим внешним разнообразием по ряду признаков: степени одревеснения, форме поперечного сечения, характеру расположения в пространстве. По степени одревеснения стебли разделяют на одревесневшие (древесные) и травянистые. По форме поперечного сечения стебли чаще всего бывают округлые, реже трехгранные (осоки), четырехгранные (шалфей, мята), ребристые (укроп, морковь), сплюснутые (рдест). По характеру расположения в пространстве стебель может быть прямостоячий, приподнимающийся, вьющийся, лазающий, цепляющийся, стелющийся, ползучий. Несмотря на внешнее разнообразие стеблей, их рост в длину не ограничен и почти у всех видов растений происходит одинаково — за счет конуса нарастания (верхушечной меристемы). Исключение составляют злаковые, у которых рост стебля происходит за счет вставочной меристемы в узлах побега (вставочный рост), так как на верхушке стебля располагается соцветие.

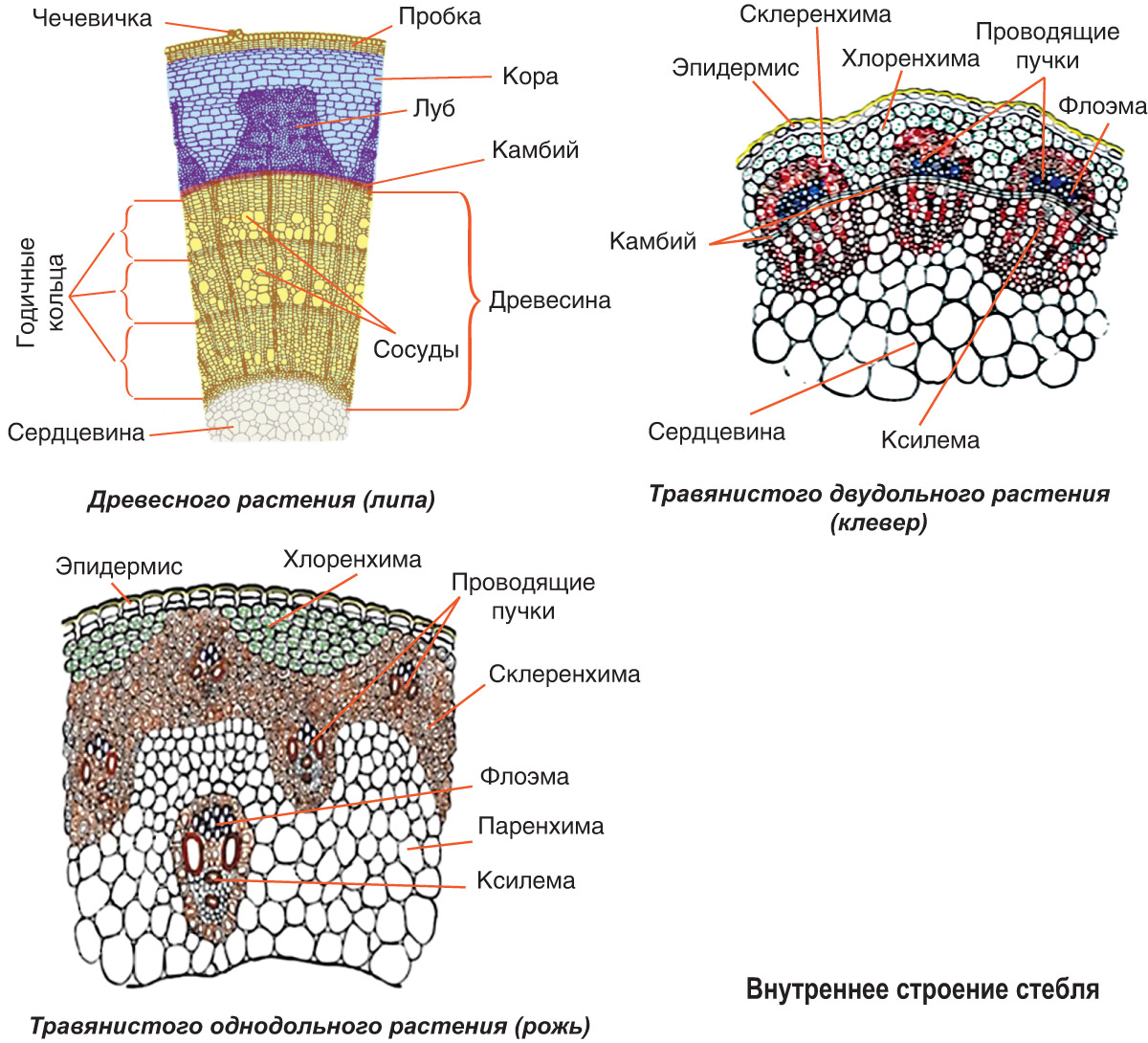

Чтобы понять, как происходит рост стебля в толщину, нужно рассмотреть внутреннее строение древесного стебля на примере липы (см. рис.). На поперечном срезе стебля видны четыре основных структурных компонента: кора, камбий, древесина и сердцевина. Кора включает пробку, первичную кору и луб (флоэму). Пробка выполняет защитную функцию. Через ее чечевички осуществляется газообмен и транспирация. Клетки первичной коры выполняют запасающую функцию. Луб обеспечивает транспорт органических веществ из листьев к другим органам (нисходящий ток) благодаря наличию ситовидных трубок с клетками-спутницами. В лубе имеются лубяные волокна, которые придают стеблю гибкость и упругость. Камбий закладывается у двудольных и голосеменных растений между лубом и древесиной и обеспечивает рост стебля в толщину, образуя элементы луба и древесины. Древесина (ксилема) занимает значительную часть среза стебля. Древесина обеспечивает транспорт воды и минеральных веществ из корня в другие органы (восходящий ток) по сосудам. В ней содержатся древесные волокна, которые придают стеблю высокую прочность. В древесине четко видны зоны ежегодного прироста — годичные кольца. Их образование объясняется сезонной активностью камбия, образующего неравноценные по размерам элементы древесины в разные периоды вегетационного сезона. Зимой камбий не функционирует. По количеству годичных колец определяют возраст растения, а по их ширине — условия его жизни. Сердцевина располагается в центре стебля и представлена паренхимой, выполняющей запасающую функцию.

У травянистых двудольных растений из ксилемы, камбия и флоэмы формируются проводящие пучки (см. рис.), которые располагаются кольцом вокруг сердцевины (может быть пучковое и непучковое расположение). За счет камбия формируются вторичные проводящие ткани (вторичное строение стебля) и происходит рост стебля в толщину. У однодольных растений камбий не закладывается, поэтому стебель формируется только за счет прокамбия (первичное строение стебля) и не растет в толщину. Проводящие пучки у них разбросаны по всей толщине стебля (см. рис.). Кора и сердцевина не выражены. У злаков центральная часть стебля разрушается и образуется полый стебель, который называется соломиной.

Несмотря на внешнее разнообразие, в большинстве случаев у листьев можно выделить листовую пластинку, черешок, основание листа и прилистники. Листовая пластинка — расширенная часть листа, выполняющая его главные функции. В ней различают основание и верхушку. Черешок — узкая часть листа. Его наружный конец переходит в расширенное основание листа, которым лист прикрепляется к стеблю. За счет черешка листья могут поворачиваться к свету. Листья, имеющие черешок, называются черешковыми, а не имеющие — сидячими. Прилистники располагаются у основания листа. У одних растений они рано опадают (липа, дуб, береза), у других могут выполнять функции листьев (горох, чина), а у третьих превращаются в колючки (робиния, караганник древовидный).

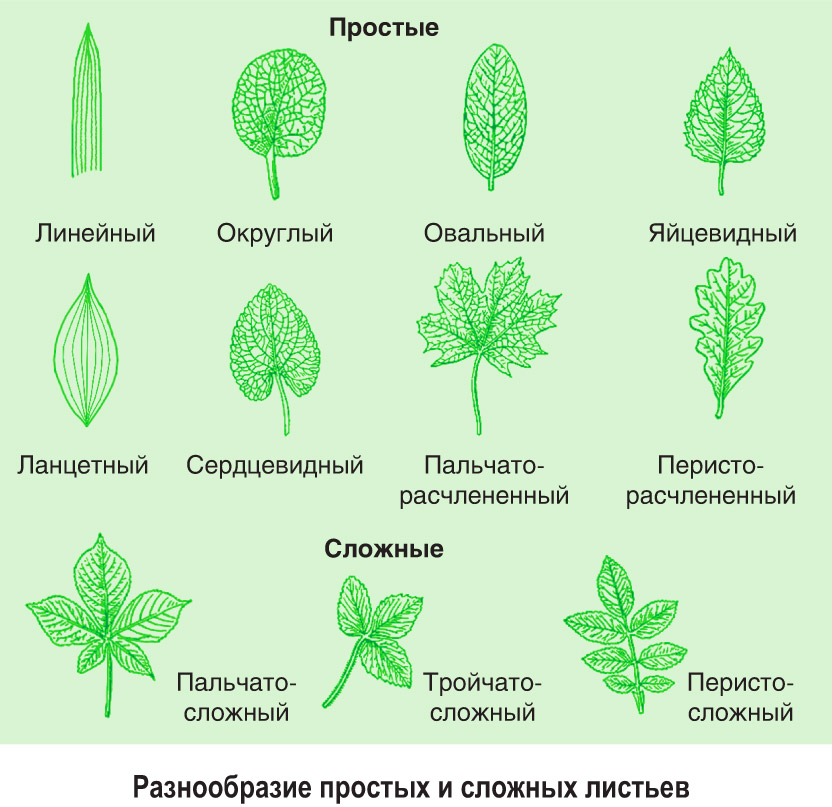

По внешнему строению листья разделяют на простые и сложные. У простых листьев одна листовая пластинка, а у сложных их несколько, и каждая может опадать по отдельности. Простые листья по форме листовой пластинки могут быть линейные, округлые, овальные, яйцевидные, ланцетные, сердцевидные, стреловидные, копьевидные, почковидные, а по характеру края листовой пластинки — пальчато- и перисторасчлененные. Сложные листья по характеру расположения листовых пластинок разделяются на пальчатосложные (каштан, люпин), тройчатосложные (клевер, земляника) и перистосложные (рябина, горох).

Внутреннее строение листа хорошо видно под микроскопом на поперечном срезе листовой пластинки. Снаружи лист покрыт эпидермисом . У горизонтально расположенных листьев различают верхний и нижний эпидермис. На верхнем эпидермисе имеется кутикула, восковой налет или опушение, в нижнем эпидермисе находятся устьица . Функцию фотосинтеза в листьях выполняет в основном столбчатая паренхима . Она лежит под верхним эпидермисом и состоит из одного или двух рядов плотно расположенных вытянутых клеток, содержащих много мелких хлоропластов. Под столбчатой паренхимой находится губчатая паренхима с большими межклетниками, состоящая из округлых клеток, содержащих небольшое количество хлоропластов. Она выполняет функции газообмена и транспирации. В листьях тенелюбивых растений столбчатая паренхима отсутствует. Внутри листа находятся проводящие пучки (жилки), которые выполняют не только проводящую функцию, но и функцию опоры для мягких тканей листа.

Характер расположения жилок называется жилкованием. Для двудольных растений характерно перистое и пальчатое жилкование, а для однодольных — параллельное и дуговое.

Повторим главное. Тело растений состоит из вегетативных органов — корня, стебля и листьев. Корни образуют корневую систему — стержневую у двудольных, мочковатую у однодольных. В строении корня различают корневой чехлик и зоны: деления, растяжения и дифференциации, всасывания, проведения. Снаружи корень покрыт ризодермой, внутри его расположен центральный цилиндр из ксилемы и флоэмы. Стебли различаются по степени одревеснения, форме поперечного сечения, характеру расположения в пространстве. Внутреннее строение стебля у древесного растения включает кору (пробка, первичная кора и луб), камбий, древесину и сердцевину. У травянистых растений в стебле имеются проводящие пучки, расположенные по кругу (двудольные) или по всей толщине стебля (однодольные). Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа, прилистников. По числу листовых пластинок листья разделяют на простые и сложные. Снаружи лист покрыт эпидермисом. Под верхним эпидермисом находится столбчатая паренхима, над нижним эпидермисом, содержащим устьица, расположена губчатая паренхима. Внутри листа находятся жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Для листьев двудольных растений характерно перистое и пальчатое жилкование, а для листьев однодольных — параллельное и дуговое.

Проверим знания

1. Какие типы корневых систем вы знаете? Из каких видов корней они формируются?

2. Назовите зоны корня и их функции.

3. Охарактеризуйте внутреннее строение корня в зоне всасывания. Чем оно различается у однодольных и двудольных?

4. Какие структурные компоненты выделяют при характеристике внутреннего строения стебля древесного двудольного растения?

5. Установите последовательность расположения структурных частей стебля на спиле дерева, начиная с наружного слоя: а) камбий; б) луб; в) перидерма; г) древесина; д) сердцевина. Назовите различия внутреннего строения стебля у двудольных и однодольных.

6. Чем отличается внутреннее строение листа светолюбивого и тенелюбивого растения?

1. Объясните, почему в древесине стебля видны годичные кольца, а в лубе они отсутствуют.

2. Какие закономерности строения растений надо учитывать, применяя искусственное вегетативное размножение?

3. Какие видоизменения вегетативных органов способствуют естественному вегетативному размножению, какие из них использует человек в сельском хозяйстве?

4. Какие растения — древесные или травянистые — проявляют бóльшие способности к естественному вегетативному размножению и почему?

5. При выращивании томатов для повышения урожайности применяют два агротехнических приема: пикировку рассады и пасынкование — удаление боковых побегов. В чем заключается биологический смысл этих приемов?

Источник