Рекомендации для больных с хроническим гастритом с повышенной секрецией желудка, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

(диета № 1 по Певзнеру М.И.)

В последнее десятилетие количество заболеваний органов пищеварения у детей возросло в 2-4,7 раза. Особенно отмечается рост эрозивно-язвенных изменений желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти заболевания развиваются в результате длительного действия комплекса факторов на организм ребенка. Среди них ведущее значение имеют: отягощенная наследственность, эмоциональное перенапряжение, отрицательные эмоции (стрессы), заболевание других органов пищеварения, наличие инфицирования геликобактер пилори, длительные нарушения режима питания; переедание, еда всухомятку, пищевая аллергия, употребление газированных напитков (кока-кола, пепси-кола и др.), жевательная резинка, прием ацетилсалициловой кислоты, преднизолона и др.

В режим дня необходимо включить:

Лечебное питание при этих заболеваниях должно быть полноценным, сбалансированным, химико-механически щадящим (особенно в период обострения заболевания).

В этой диете исключаются сильно возбуждающие секрецию желудка продукты и блюда. Пищу готовят вареной, запеченной, но непротертой: мясо и рыба куском, каши рассыпчатые, овощи и фрукты в непротертом виде. Исключаются очень холодные и горячие блюда.

При этой диете большое значение имеют частые, дробные приемы пищи, особенно включающей молочные продукты: молоко, сливки, сметана, бифидок, ряженка, кефир, творог. Употребление преимущественно в диете молока не оправдано, т.к. у пациентов более старшего возраста увеличивается риск развития инфарктов миокарда (на 32%), поэтому предпочтение, в питании нужно отдать кисломолочным продуктам.

Учитывая, что больные с язвенной болезнь часто страдают запорами, в питании рекомендуется введение нежной растительной клетчатки: инжир, курага, бананы, чернослив, отвар пшеничных отрубей с добавлением в него соков с мякотью.

Рекомендуется в рационе временно снизить количество углеводов за счет сахара и сахаросодержащих продуктов (виноград) до 250 гр. в день с увеличением белков животного происхождения и жиров, что будет способствовать снижению процессов брожения и вздутия живота.

В питании хлеб вчерашний, белый высшего и первого сорта.

Кисломолочные продукты, неострые сыры, преобладание растительного масла, сливочное масло. Яйцо всмятку, в виде парового омлета и в блюдах.

Нежирные сорта говядины, телятины, курицы, крольчатины, рыбы (треска, судак, щука, окунь, минтай, камбала), морепродукты, особенно кальмары, в отварном, запеченном и паровом виде и блюдах из них.

Каши хорошо разваренные (кроме пшенной), макаронные изделия, овощи тушеные, вареные. Фрукты, ягоды, соки сладкие, варенье, джемы, мед, муссы, кисели, чай, кофейный напиток. В диете, в период ремиссии, показано употребление ягод: ежевики, клюквы, земляники, вишни, облепихи, малины и лимонов.

Не рекомендуется употребление острых сокогонных блюд, копченостей (особенно копченая скумбрия), консервов, наваристых бульонов, помидоров, свежих: редиса, редьки, лука, хрена, острого перца.

Вредные привычки, связанные с употреблением алкоголя, табакокурения, токсикомания, рекомендуется исключить, так как они способствуют началу обострения основного заболевания.

При лечении гастрита и язвенной болезни необходимо использовать в периоде реабилитации минеральную воду: Ессентуки-4, Ессентуки-17, Шадринские купола, Арзни, Уралочка, Поляна Квасова и отвары лекарственных трав:

Сбор №1, при лечении хронического гастрита с повышенной секреторной функцией желудка.

1ст.л. смеси заварить на 300мл. воды, настоять в течение 2-х часов, принимать по ¼ стакана в теплом виде за 20 мин. до еды, лечение 1 мес.

Сбор №2, при лечении хронического гастрита с повышенной секреторной функцией желудка, при склонности к запорам.

Заварить и принимать, как сбор №1.

Сбор №3, при язвенной болезни желудка.

1 ст.л. смеси заварить на 300 мл. воды, настоять в течение 2-х часов, принимать по ¼ стакана в теплом виде за 25 мин. до еды, лечение 1 мес.

Сбор №4, при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Заварить и принимать, как сбор №3.

Соблюдение в домашних условиях режима дня, диетического питания, регулярного профилактического лечения, поможет вам снизить и полностью избавиться от обострений заболевания.

Автор: Врач-гастроэнтеролог высшей категории В.Л. Земляков.

Источник

Одуванчик его лекарственное значение

Одной из проблем современной фармакогнозии является диагностика лекарственного растительного сырья (ЛРС) как в цельном, так и в измельченном виде [2, 3, 5-7, 9]. При анализе измельченного сырья морфологические особенности утрачивают свою актуальность, и особую значимость приобретает анатомо-гистологический анализ [2, 3, 5]. Данный метод позволяет отличить целевой вид лекарственного растительного сырья от примесного, тем самым выявить намеренный фальсификат или случайную подмесь [3, 5, 9].

Род Taraxacum включает в себя до 300 видов [4]. В некоторых зарубежных фармакопеях в качестве сырья – одуванчика трава – используется смесь травы одуванчиков нескольких видов [10]. В России фармакопейным видом является лишь одуванчик лекарственный [6, 7]. В качестве примесных видов для одуванчика лекарственного в нашей стране можно рассматривать другие виды одуванчика, произрастающие в схожих ареалах и экологических условиях [1, 4, 6-9].

В данной статье нами приводятся результаты собственных исследований по изучению морфологических и анатомо-гистологических признаков травы одуванчика позднего как примесного вида к одуванчику лекарственному, произрастающего на территории Российской Федерации [1, 4, 9].

Определение морфологических и анатомо-гистологических особенностей надземной части одуванчика позднего, позволяющих отделить исследуемый вид сырья от целевого – травы одуванчика лекарственного.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе исследовали свежую и воздушно-сухую надземную часть одуванчика позднего, заготовленную в июне-августе 2015 года в Сергиевском районе Самарской области (село Калиновка). Видовую специфичность одуванчика подтверждали по определителям растений средней полосы РФ [4] и при сравнении с достоверными гербарными образцами гербарного фонда кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ [8]. Сушка сырья проводилась естественным путём под навесами без дополнительного нагрева. Свежие листья для микроскопического анализа фиксировались в смеси спирта этилового, глицерина и воды в соотношении 1:1:1. Сухие листья подвергали классической пробоподготовке по требованиям ГФ РФ XIII издания на траву (ОФС.1.5.1.0002.15), листья (ОФС.1.5.1.0003.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15)[3].

Макро- и микроскопический анализ ЛРС проводили визуально по общей фармакопейной методике на листья (ОФС.1.5.1.0003.15), траву (ОФС.1.5.1.0002.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15) ГФ РФ XIII [3].

Исследование микропрепаратов в проходящем и отраженном свете проводили с помощью цифровых микроскопов марки «Motic»: DM-111 и DM-39C-N9GO-A.

Размеры анализируемых объектов определяли при помощи линейки, а также программного оборудования цифрового стереоскопического микроскопа Motic DM-39С-N9GO-A. Цвет определяли при дневном освещении, запах – при разламывании, вкус оценивали, пробуя измельченное сырьё [3].

Одревесневшие оболочки клеток выявляли обработкой препаратов раствором сернокислого анилина; кутинизированную поверхность эпидермы окрашивали раствором Судана III [3, 6, 7].

Результаты исследования и их обсуждение

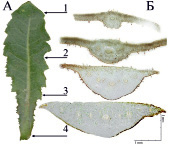

Морфологически одуванчик поздний Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. весьма схож с одуванчиком лекарственным (рис. 1) и имеет близкие с ним ареалы обитания [4].

Морфолого-анатомический анализ показал, что форма листовой пластинки одуванчика позднего незначительно отличается от таковой у одуванчика лекарственного [1, 4]. В качестве отличительной особенности необходимо отметить заметное войлочное опушение поверхности листа и его плотную, кожистую консистенцию, хорошо заметную при макроскопическом анализе (рис. 1) [4]. Однако, как было отмечено, при анализе измельченного сырья морфологические особенности в известной мере утрачивают свою актуальность. Для того, чтобы эффективно отличать целевой вид сырья от примесного, необходимо знать анатомо-гистологические особенности строения анализируемых видов сырья [5].

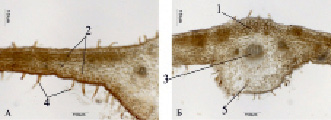

Анатомически лист одуванчика позднего неоднороден по своей длине, как и лист одуванчика лекарственного (рис. 2) [1].

Очертание поперечного сечения в месте прикрепления листа уплощенное широко-треугольное, с адаксиальной стороны ровное с оттянутыми краями (рис. 2).

Проводящая система представлена совокупностью разноразмерных пучков коллатерального типа. Самый крупный пучок расположен в центре среза. Пучки округлой формы с сильно развитой флоэмной частью. На периферии флоэмы локализован мощный слой крупных клеток с утолщенными стенками. Структура проводящих пучков одуванчика позднего гистологически не отличается от таковой у пучков одуванчика лекарственного [1] и может являться общим диагностическим признаком для представителей рода Taraxacum.

Лист в месте прикрепления сильно паренхимизирован. Паренхима крупноклеточная, на поперечном сечении клетки округлые с мелкими межклетниками. Хлоренхима локализована по углам среза, колленхима слабо выражена. Эпидермис в месте прикрепления листа голый. Протопласты клеток эпидермиса сильно пигментированы в бурый цвет, что значительно отличает одуванчик позднего от одуванчика лекарственного [1].

Рис. 1. Представители рода одуванчик (Taraxacum): А – схема-рисунок одуванчика позднего (Губанов, 2007 г.) [4]; Б – одуванчик поздний в природе, Самарская область (2015 г.); В – одуванчик лекарственный

Рис. 2. Анатомия поперечных срезов листа одуванчика позднего (Taraxacum serotinum): А – общий вид листа одуванчика позднего; Б – поперечные сечения листа одуванчика позднего. Обозначения: 1 – сечение листа в апикальной части; 2 – сечение листа в медиальной части; 3 – сечение листа в базальной части; 4 – сечение листа в месте прикрепления

В базальной части форма среза имеет вид полукруга с оттянутыми краями листовых пластинок (рис. 2). Проводящие пучки расположены в два ряда. Нижний ряд составлен из крупных коллатеральных пучков, описанных выше для места прикрепления листа. Верхний ряд, ближе к адаксиальной стороне листа, представлен мелкими пучками с крупными млечниками. Мелкие пучки хорошо диагностируются при люминесцентной микроскопии по ярко-желтому свечению сосудистых элементов ксилемы.

Необходимо отметить отсутствие крупных ослизняющихся полостей в паренхиме места прикрепления, базальной и медиальной части листа одуванчика позднего, что, на наш взгляд, является значительным гистологическим признаком, позволяющим отличить одуванчик поздний и одуванчик лекарственный [1]. В медиальной части листа одуванчика позднего отсутствует также полость в центральной жилке, характерная для одуванчика лекарственного [1].

Кроме того, заметны отличия в характере армированности листьев сравниваемых видов. Так, у листьев одуванчика позднего слабо представлена колленхима, в то время как у листьев одуванчика лекарственного блок уголково-пластинчатой колленхимы значителен, особенно с абаксиальной стороны базальной части [1].

Базальная часть листа также сильно паренхимизирована. Хлоренхима расположена по верхней стороне жилки и во фрагментах листовой пластинки.

Эпидермальные клетки, аналогично таковым в месте прикрепления, сильно пигментированы. Поверхность листа в медиальной части заметно опушена однорядными, реже двурядными кроющими трихомами с сильно пигментированными протопластами. Колленхима уголковая, расположена с абаксиальной стороны центральной жилки и насчитывает два ряда клеток.

В апексе листа центральная жилка значительно уступает в размерах медиальной части. Проводящая система сложена из одного крупного коллатерального пучка и нескольких мелких в количестве от 2-х до 4-х (рис. 3).

Опушение апикальной части листа аналогично описанному выше для медиальной части, при этом волоски меньше и расположены главным образом по центральной жилке (рис. 3).

Цветонос одуванчика позднего морфологически сходен с таковым у одуванчика лекарственного [1]. Основным отличием при макроскопическом анализе является выраженное опушение поверхности по всей его длине.

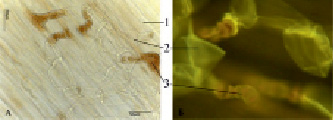

Рис. 3. Поперечный срез листовой пластинки одуванчика позднего: А – фрагмент листовой пластинки в медиальной части; Б – фрагмент листовой пластинки в апикальной части. Обозначения: 1 – колленхима над жилкой; 2 – мезофилл; 3 – центральный пучок жилки; 4 – трихомы; 5 – паренхима жилки

Рис. 4. Цветонос одуванчика позднего (Taraxacum serotinum). Поперечный срез. А – общий вид (х40); Б – фрагмент цветоноса (х100). Обозначения: 1 – полость; 2 – первичные коллатеральные пучки; 3 – вторичные коллатеральные пучки; 4 – хлоренхима; 5 – трихомы

Рис. 5. Люминесценция трихом цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности (х400): А – фрагмент трихом при дневном освещении; Б – фрагмент трихом при освещении УФ-светом (люминесцентный фильтр G). Обозначения: 1 – клетки эпидермы; 2 – кутикула трихом; 3 – пигментированные клетки основания трихом

При анализе поперечных срезов цветоноса выявлен переходный тип строения (рис. 4). Центральный цилиндр представлен разноразмерными чередующимися коллатеральными пучками. Очертание цветоноса ребристое, при этом, крупные пучки соответствуют ребрам цветоноса (рис. 4).

Проводящие пучки аналогичны по строению пучкам цветоносов одуванчика лекарственного [1].

Эпидермальные клетки цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности прозенхимные с усеченными концами, угловатые, что не отличает их от эпидермальных клеток цветоносов одуванчика лекарственного. Устьичные аппараты анамоцитного типа, встречаются редко.

Эпидермальные клетки цветоносов одуванчика позднего при рассмотрении на поперечном сечении округлые, с сильно утолщенными, целлюлозными оболочками. Протопласты эпидермальных клеток, аналогично с эпидермисом листа пигментированы в бурый цвет.

Как указывалось выше, поверхность цветоносов сильно опушена. При микроскопировании хорошо заметны скопления крупных кроющих волосков схожих по строению с однорядными волосками на нижнем эпидермисе одуванчика лекарственного. Волоски в основании имеют ряд округлых тонкостенных клеток с пигментированным протопластом бурого цвета. Конечные клетки волосков крупные тонкостенные смятые. Протопласты в них не выражены.

При микроскопировании поверхности цветоноса в УФ-свете оболочки трихом флуоресцируют неодинаково. У клетки основания волосков бурая флуоресценция, у конечных клеток – желтая (рис. 5).

1. В результате проведения морфолого-анатомического анализа надземной части одуванчика позднего выявлены диагностические признаки, характерные для представителей рода Taraxacum, а именно: струговидная форма листовой пластинки, особенности строения проводящих пучков, наличие млечников, устьица аномоцитного типа, расположенные с обеих сторон листа, сходное строение цветоносов.

2. Выявлены диагностические признаки, позволяющие отличать сырье одуванчика позднего от травы одуванчика лекарственного: отсутствие полости на поперечном сечении медиальной части листовой пластинки, отсутствие аэренхимы в мезофилле листа, форма поперечного сечения базальной части листовой пластинки, слабо-войлочное опушение листовой пластинки (при макроскопическом анализе сырья), густое опушение цветоносов.

3. Выявленные морфологические и анатомо-гистологические особенности позволят эффективно отделять целевое сырье (одуванчика лекарственного трава) от возможного примесного вида (одуванчика позднего трава) при заготовке, а также выявлять фальсификацию сырья при его приемке.

Источник