- Нистагм

- Автор материала

- Описание

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Лекарства

- Народные средства

- Болезнь Меньера — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость болезни Меньера

- Причины болезни Меньера

- Симптомы болезни Меньера

- Головокружение

- Шум в ушах

- Тугоухость

- Патогенез болезни Меньера

- Классификация и стадии развития болезни Меньера

- Осложнения болезни Меньера

- Диагностика болезни Меньера

- Какой врач лечит болезнь Меньера

- Критерии диагностики

- Опрос и осмотр

- Инструментальная диагностика

- Лабораторные исследования

- Дифференциальная диагностика

- Лечение болезни Меньера

- Устранение обострений

- Профилактическое лечение

- Хирургическое лечение

Нистагм

Автор материала

Описание

Нистагм – непроизвольное колебательное движение глазных яблок.

Выделяют врожденный и приобретенный нистагм. Причиной развития приобретенного нистагма могут послужить различные патологические состояния. Наиболее распространенными причинами приобретенного нистагма являются:

- заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз, злокачественные новообразования головного мозга, острые нарушения мозгового кровообращения);

- черепно-мозговые травмы. Появлением нистагма зачастую сопровождается повреждение затылочной доли коры головного мозга;

- поражение центральных или периферических отделов вестибулярного аппарата;

- снижение остроты зрения, которое возможно при травматическом повреждении органа зрения, зрелой глаукоме и так далее;

- хронические интоксикации организма. Например, при злоупотреблении спиртными напитками или наркотическими средствами, передозировке транквилизаторов, снотворных или противосудорожных препаратов.

В зависимости от направления колебательных движений глаз нистагм подразделяется на следующие виды:

- горизонтальный нистагм, который в свою очередь бывает левосторонним и правосторонним;

- вертикальный нистагм, подразделяющийся на верхний и нижний;

- циркулярный нистагм;

- косой нистагм.

Как правило, нистагм является проявлением какого-либо заболевания, в связи с этим необходимо как можно раньше обратиться к специалисту при появлении непроизвольных колебательных движений глаз. Различного рода промедления могут привести к осложнениям, в том числе и к необратимости патологического процесса. При своевременном обращении к специалисту и соблюдении всех рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Симптомы

Основным признаком нистагма являются повторяющиеся колебательные движения глаз. Выделяют следующие направления движения глазных яблок при нистагме:

Наличие колебательных движений глаз не позволяет человеку сфокусировать взгляд на каком-либо предмете. Вследствие этого нарушается способность адаптации к изменению условий окружающей среды. Как правило, человек не может контролировать проявление нистагма, однако при определенных условиях наблюдается значительное снижение величины колебаний. Так, например, при изменении направления взгляда или положения головы можно достичь уменьшении частоты колебательных движений глаз. Кроме того, в некоторых случаях снижение выраженности клинических симптомов достигается за счет максимального фокусирования внимания на определенном предмете. Вследствие этого зачастую человек принимает вынужденное положение, которое облегчает его состояние. Увеличение степени выраженности симптомов наблюдается в стрессовых ситуациях, при волнении или усталости в конце рабочего дня.

С клинической точки зрения нистагм подразделяется на следующие виды:

- маятникообразный – фазы колебаний глазных яблок одинаковые по скорости и величине;

- толчкообразный – характеризуется ритмичным движением глазных яблок. В одну сторону отмечается медленное движение глаза, в другую – быстрое. Данный вид нистагма подразделяется на левосторонний и правосторонний. Речь идет о правостороннем толчкообразном нистагме, если в быстрой фазе глазное яблоко направляется вправо. На левосторонний толчкообразный нистагм указывает движение глазного яблока влево в быстрой фазе;

- смешанный – сочетает в себе маятникообразный и толчкообразный виды нистагма;

- диссоциированный – характеристики движения одного глаза не совпадают с таковыми другого глаза;

- ассоциированный – оба глаза движутся содружественно с одинаковой амплитудой.

Диагностика

Диагностика начинается с установления вида нистагма. Для этого специалист проводит инструментом вверх, вниз, влево, вправо. Во время выполнения данных действия врач следит за направлением колебательных движений глаз.

Для оценки остроты зрения используется визометрия. В большинстве случаев для данного исследования используется таблица Сивцева-Головина, на которой расположены 12 рядов букв русского алфавита. Сверху вниз размер букв уменьшается. Чтобы получить достоверный результат, следует соблюдать следующие условия:

- Таблица располагается на расстоянии 5 – 6 метров от исследуемого человека;

- Помещение, где производится исследование должно быть слегка затемнено, а таблица хорошо освещена;

- Проверка глаз осуществляется попеременно. Непрозрачной заслонкой сначала закрывается глаз, который хуже видит, затем следующий.

Также существует компьютерная визометрия, преимущества которой заключаются в скорости и безусловной точности результатов обследования. Во время исследования человек фиксирует взгляд на точке, расположенной на мониторе компьютера. Спустя несколько минут выдается результат обследования.

Помимо этого, используются следующие методы диагностики:

- электронистагмография – исследование, которое основывается на регистрации биопотенциалов, возникающих между сетчаткой и роговицей;

- рефрактометрия – позволяет определить рефракцию глаза с помощью специального прибора – глазного рефрактометра. У пациентов, имеющих нистагм, с помощью рефрактометра зачастую выявляется миопия, которая характеризуется фокусирование изображения различных предметов окружающей среды перед сетчаткой. Значительно реже выявляется гиперметропия – изображение предметов фокусируется в плоскости, расположенной за сетчаткой;

- КТ головного мозга — метод исследования, позволяющий выполнить серию послойный рентгеновских снимков головного мозга в разных плоскостях. Данное исследование позволяет выявить следующие причины появления нистагма: злокачественные новообразования, дислокация структур головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения и рассеянный склероз.

Лечение

Безусловно, в первую очередь следует установить причину развития нистагма. После диагностических манипуляций назначается специализированное лечение, направленное на лечение основного заболевания, спровоцировавшего появление непроизвольных колебательных движений глазных яблок.

Консервативная терапия нистагма заключается в назначении следующих групп лекарственных средств:

- нейротропные препараты;

- сосудорасширяющие средства;

- витаминно-минеральные комплексы.

В тяжелых случаях назначается хирургическое лечение. Цель хирургического вмешательства заключается в формировании позиции относительного покоя глаз. Это достигается благодаря восстановлению физиологического положения глазных яблок.

Симптоматическое лечение заключается в очковой или контактной коррекции остроты зрения. Для людей, страдающих нистагмом, предпочтение отдается контактным линзам, поскольку во время движения глаз центр линзы смещается вместе с ним, что не наблюдается при использовании очковой коррекции. В результате этого не развивается зрительная дисфункция. Во время подбора контактных линз важно оценить остроту зрения, а также измерить параметры роговицы (диаметр роговицы и радиус кривизны ее поверхности). При выписке рецепта врач объясняет правила пользования линзами, а также учит надевать и снимать их.

Также известен метод лечения, который заключается в инъекции ботокса в орбитальную полость, что способствует ограничению мелкоразмашистых движений глазных яблок. Однако стоит отметить, что в настоящее время данный способ устранения нистагма выполняется в крайне редких случаях.

Лекарства

Нейротропные средства подразделяются на две основные группы:

- Средства, влияющие на афферентную иннервацию, благодаря которой осуществляется передача нервного импульса от внутренних органов и тканей к центральной нервной системе;

- Средства, влияющие на эфферентную иннервацию, с помощью которой возбуждение передается от центральной нервной системы к внутренним органам и тканям.

Выбор конкретного препарата зависит от формы нистагма и причины его возникновения.

К сосудорасширяющих относятся препараты, механизм действия которых заключается в расслаблении гладких мышц кровеносных сосудов, что приводит к расширению их просвета. Препараты миотропного действия оказывают влияние непосредственно на мышечные элементы сосудистой стенки. Препараты нейротропного действия сосудорасширяющий эффект достигают благодаря влиянию на нервную регуляцию тонуса кровеносных сосудов.

Витаминно-минеральные комплексы содержат в своем составе все необходимые для нормального функционирования организма витамины и минералы. При выборе витаминно-минерального комплекса стоит учитывать пол, возраст и состояние здоровья пациента.

Народные средства

При появлении нистагма следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях, поскольку не существует средств народной медицины, способных избавить человека от рассматриваемой проблемы. Кроме того, нистагм может указывает на патологию, которая требует незамедлительной квалифицированной помощи специалиста. В таких случаях различные промедления могут привести к развитию осложнений, которые в дальнейшем поддаются слабой коррекции.

Чтобы предотвратить развитие нистагма, следует своевременно лечить заболевания органа зрения, вестибулярного аппарата и головного мозга. Также стоит отметить, что не редким случаем является появление непроизвольного движения глаз на фоне приема снотворных или противосудорожных средств. Это зачастую возникает при нарушении рекомендаций лечащего врача, в частности при самостоятельной коррекции дозировки и кратности приема препарата. Именно поэтому настоятельно рекомендуется соблюдать все рекомендации специалиста и ни в коем случае не принимать лекарственные средства без назначения врача.

Источник

Болезнь Меньера — симптомы и лечение

Что такое болезнь Меньера? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Толмачёва А. Ю., невролога со стажем в 19 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

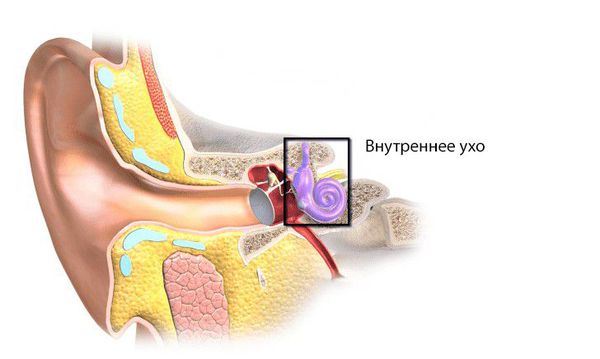

Болезнь Меньера (Meniere’s disease) — это заболевание внутреннего уха, при котором стойко снижается слух. Сопровождается периодическими приступами головокружения и шумом в ушах.

Заболевание названо по фамилии французского врача Меньера, который в 1861 году выделил стойкое сочетание симптомов болезни. Синоним болезни Меньера: эндолимфатическая водянка.

Распространённость болезни Меньера

По статистике, в разных странах заболевание выявляют у 3,5–513 человек на 100 000 населения. Им страдает 0,5 % европейцев, что составляет около 1 млн человек. Болезнь чаще диагностируют в развитых странах. Это связано с лучшим оснащением больниц и высокой квалификацией врачей. Среди заболеваний внутреннего уха, вызывающих головокружение, болезнь Меньера по распространённости занимает второе место, уступая доброкачественному пароксизмальному позиционному головокружению [3] .

Первый приступ заболевания обычно возникает в возрасте от 40 до 60 лет [3] . Женщины страдают болезнью Меньера чаще, чем мужчины.

Причины болезни Меньера

Точная причина заболевания не установлена. Существует несколько теорий возникновения болезни Меньера:

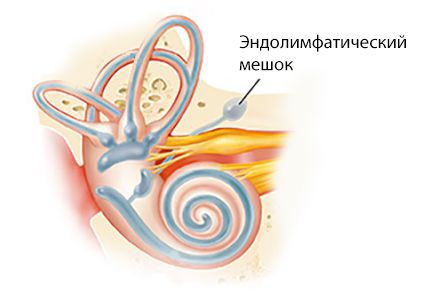

- Анатомическая — болезнь развивается из-за того, что снижена воздушность клеток сосцевидного отростка, недоразвит вестибулярный канал, уменьшен и неправильно расположен эндолимфатический мешок [19] .

- Генетическая — семейная предрасположенность выявляется в 2–14 % случаев [7] . Ранее предполагалось, что заболевание связано с мутацией в гене СОСН[19]. Сейчас рассматриваются и другие гены-кандидаты, однозначные закономерности пока не выявлены [23] .

- Иммунологическая — заболевание чаще выявляется у пациентов с аутоиммунными патологиями: ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и псориазом[7] . В эндолимфатическом мешке у пациентов с болезнью Меньера обнаруживают иммунные комплексы — следы реакции иммунитета против собственной ткани [19] .

- Сосудистая — болезнь часто сочетается с мигренью, что свидетельствует в пользу этой теории [20] .

- Аллергическая — пациенты с болезнью Меньера чаще страдают аллергическими заболеваниями [20] .

- Метаболическая — согласно этой теории, в эндолимфатическом мешке в избытке задерживаются ионы калия, из-за чего увеличивается давление в структурах внутреннего уха [1][2][3][6] .

Симптомы болезни Меньера

Три основных симптома болезни Меньера:

- приступы головокружения;

- шум в ухе;

- тугоухость.

Головокружение

При системном вестибулярном головокружении пациенты ощущают, что предметы движутся вокруг них или они сами вращаются в пространстве. В зависимости от тяжести и стадии болезни приступы головокружения могут быть от редких, например один раз в год, до ежедневных, длятся от 20 минут до нескольких дней.

Также во время приступов возникают:

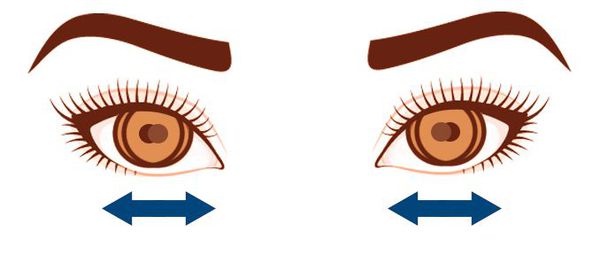

- Спонтанный вестибулярный нистагм — короткие ритмичные движения глаз в горизонтальной плоскости. Глаза при этом вращаются в обоих направлениях, но сильнее в поражённую сторону.

- Вестибулярная атаксия — нарушение координации, от пошатывания стоя и при ходьбе до падения в направлении, противоположном поражённой стороне.

- Вестибуляторно-вегетативные нарушения — тошнота и рвота в течение 4–6 часов. Может бледнеть кожа, снижаться артериальное давление, становиться реже пульс и дыхание, усиливаться потливость и возникать непроизвольная дефекация. Вегетативные нарушения чаще всего проходят самостоятельно без лечения.

В начале болезни перечисленные симптомы возникают только при приступе головокружения, на III стадии заболевания — постоянно.

Шум в ушах

Шум в ушах обычно возникает в одном ухе, часто предшествует и сопровождает головокружение. Он может сохраняться надолго, иногда не угасая полностью до следующего приступа. Между приступами носит низкочастотный характер: похож на шипение, шорох, напоминающий шум деревьев, или гул, подобный работе мотора. Во время приступа частота шума повышается: он напоминает звон, но редко достигает высоких частот, похожих на писк. В разгар заболевания пациент может страдать от постоянной заложенности и дискомфорта в поражённом ухе.

Тугоухость

Особенности снижения слуха при болезни Меньера:

- Поражает только одно ухо.

- Имеет колеблющийся характер — на ранних стадиях состояние то ухудшается, то улучшается до нормы, но с каждым приступом слух становится всё хуже.

- Пациенты долгое время нормально воспринимают разговорную речь. Невозможность различать её чаще возникает на последней стадии заболевания, когда вовлекается второе ухо. При этом значимо ухудшается качество жизни [1][2][3][4][6][20] .

Патогенез болезни Меньера

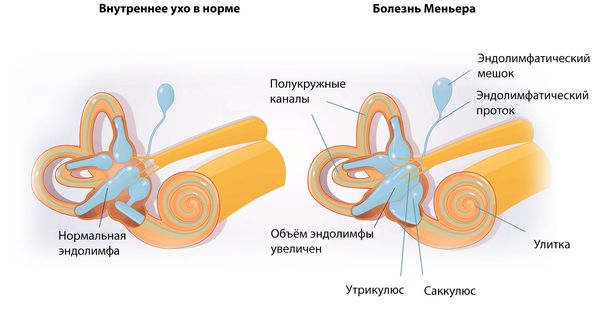

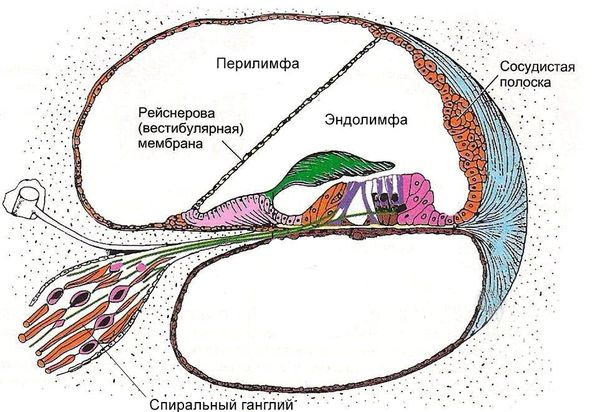

Механизм развития болезни Меньера изучен недостаточно. Считается, что заболевание развивается из-за повышенного давления эндолимфы — жидкости, заполняющей структуры внутреннего уха.

К таким структурам относятся:

- улитковый ход;

- сферический мешочек (саккулюс);

- эллиптический мешочек преддверья (утрикулюс);

- эндолимфатический проток и мешок;

- перепончатые полукружные каналы.

Существует несколько гипотез, объясняющих повышенное давление эндолимфы:

- Объём эндолимфы увеличивается из-за того, что её усиленно вырабатывает сосудистая полоска, расположенная на наружной стенке костной улитки. При этом она плохо всасывается в эндолимфатическом протоке и мешке.

- В эндолимфе накапливаются вещества с большим молекулярным весом, например иммуноглобулины и гликопротеины. Также повышается содержание ионов калия, из-за чего возникает разница осмотического давления жидкости, т. е. избыток веществ с большим молекулярным весом «тянет» на себя воду, что увеличивает давление в структурах внутреннего уха [22] .

- Объём эндолимфы увеличивается, чтобы скомпенсировать сниженный объём перилимфы — жидкости в пространстве между костным и перепончатым лабиринтом.

- Из-за недостаточности венозной системы внутреннего уха нарушается обратное всасывание эндолимфы [2] .

- Спазм мышц барабанной перепонки усиливает давление слуховой косточки, что увеличивает давление эндолимфы [22] .

Чтобы объяснить развитие болезни Меньера, разные авторы используют эти гипотезы в различных сочетаниях.

Увеличение давления в структурах внутреннего уха приводит к тому, что растягивается рейснерова мембрана — перепонка внутри улитки внутреннего уха, отделяющая эндолимфу. Она может разорваться при приступе, из-за чего эндолимфа и перилимфа смешиваются.

Эндолимфа похожа на внутриклеточную жидкость и богата калием, в то время как перилимфа близка к плазме крови и спинномозговой жидкости и содержит натрий. Их смешение приводит к деполяризации — выравниванию ионного потенциала и перевозбуждению вестибулярного нерва. Это перевозбуждение, по-видимому, вызывает основные клинические проявления приступа.

Прогрессирующее снижение слуха и шум в ухе развиваются из-за постепенного разрушения нейронов спирального ганглия и перерастяжения барабанной перепонки [22] . Разрушение нейронов связано, по мнению некоторых учёных, с токсическим действием ионов калия при смешении эндолимфы с перилимфой, а перерастяжение барабанной перепонки — со спазмом мышцы барабанной перепонки [1] [2] [3] [6] [7] [22] .

Классификация и стадии развития болезни Меньера

Код болезни Меньера по МКБ-10 (Международной классификации болезней): H81.0.

По течению заболевания выделяют три формы:

- кохлеарная — вначале нарушается слух, затем развивается головокружение;

- классическая — одновременно возникают головокружение, шум в ушах и нарушается слух;

- вестибулярная — сперва появляется головокружение, затем остальные симптомы.

Степени тяжести болезни Меньера:

- лёгкая — приступы возникают раз в несколько месяцев или лет, длятся меньше часа, симптомы лёгкие или умеренные, трудоспособность теряется только на время приступа;

- средняя — приступы повторяются раз в несколько недель или месяцев, длятся по несколько часов, симптомы выражены умеренно, трудоспособность теряется на время приступа и на несколько часов после него;

- тяжёлая — приступы возникают каждый день или каждую неделю, симптомы ярко выражены, трудоспособность теряется полностью: человек не может работать и заниматься домашними делами.

По периоду заболевания выделяют две стадии:

- обострение — проявляются основные симптомы заболевания;

- ремиссия — острые симптомы снижаются, но снижение слуха и шум в ушах могут сохраняться, обычно поражено одно ухо.

По развитию болезни Меньера выделяют три стадии [1] [2] [3] :

Осложнения болезни Меньера

Болезнь Меньера может привести к следующим осложнениям:

- Тугоухость, вплоть до полной глухоты. Вначале развивается на одно ухо, затем, если заболевание протекает долго и тяжело, становится двухсторонним и необратимым, что сильно снижает качество жизни.

- Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение . Возникает при определённых положениях головы, д лится от нескольких секунд до минут.

- Отолитовые кризы Тумаркина (вестибулярные дроп-атаки). Во время кризов пациент внезапно падает, но сознание не теряет. Это происходит из-за резкого механического смещения отолитовых рецепторов, которые ответственны за равновесие и пространственное чувство. К кризам приводит отёк преддверия лабиринта, при котором активируются вестибулярные рефлексы. Приступы возникают внезапно, из-за чего пациент не успевает подготовиться, поэтому может упасть и травмироваться.

- Травмы из-за падения во время приступа. После падения важно не пропустить симптомы черепно-мозговой травмы (ЧМТ), в том числе травматического кровоизлияния в мозг и субарахноидальное пространство [3] . Симптомы болезни Меньера и ЧМТ схожи: головокружение, тошнота, рвота, слабость, вялость и т. д. Если пациент ударился головой, потерял сознание, приступ длится дольше, чем обычно, и присоединились другие неврологические симптомы (ослабли руки и ноги и снизилась чувствительность), необходимо вызвать скорую помощь. Могут потребоваться консультация невролога, КТ и/или МРТ [1][3] .

Диагностика болезни Меньера

Какой врач лечит болезнь Меньера

Чаще всего пациент сперва попадает к неврологу, затем к ЛОР-врачу. Также может потребоваться консультация сурдолога, отоневролога и других специалистов.

Критерии диагностики

Американская академия оториноларингологии и хирургии головы и шеи разработала критерии диагностики и выделила несомненную, достоверную, вероятную и возможную болезнь Меньера [22] .

Возможная болезнь Меньера характеризуется одним из признаков:

- приступы головокружения без снижения слуха;

- непостоянная или стойкая нейросенсорная тугоухость с нарушением равновесия, но без головокружения.

Критерии вероятной болезни Меньера:

- единичный приступ головокружения;

- снижение слуха, подтверждённое аудиометрией;

- шум или ощущение заложенности в поражённом ухе.

Достоверная болезнь Меньера:

- два или больше приступов головокружения более 20 минут;

- снижение слуха, подтверждённое аудиометрией;

- односторонний шум или ощущение заложенности в ухе.

Несомненная болезнь Меньера:

- гистологически подтверждённая эндолимфатическая водянка;

- два или больше приступов головокружения более 20 минут;

- снижение слуха, подтверждённое аудиометрией;

- жалобы на шум или ощущение заложенности в поражённом ухе.

Во всех случаях болезни нет других причин, которые объясняли бы перечисленные симптомы.

Для постановки диагноза «болезнь Меньера» проводятся:

- опрос и осмотр пациента;

- инструментальные исследования;

- лабораторная диагностика.

Опрос и осмотр

- Выясняется частота и длительность приступов, головокружения, шума в ушах, снижения слуха и сопутствующих симптомов.

- Выявляется наличие спонтанного нистагма — непроизвольного подёргивания глазных яблок.

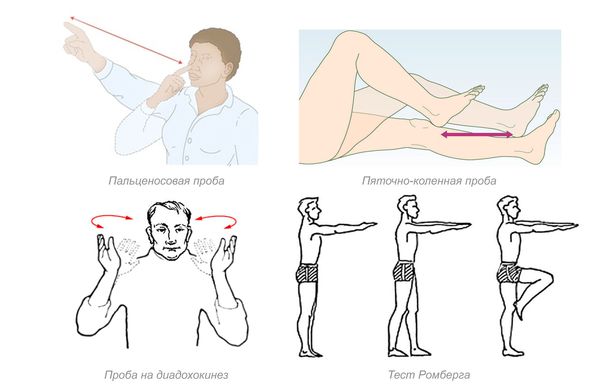

- Оценивается наличие и степень нарушения координации с помощью неврологических проб: пальценосовой, пяточно-коленной, на диадохокинез и теста Ромберга.

- Исследуется вестибулоокулярный рефлекс — пациента просят резко повернуть голову в сторону, глазные яблоки со стороны поражения при этом подёргиваются.

- Проводится битермальная калориметрическая проба — пациент лежит, ему в уши закапывают тёплую воду (+44 °С) и через пять минут холодную (+30 °С). При этом наблюдают за характером и продолжительностью нистагма.

- Для ориентировочной оценки слуха проводится речевая аудиометрия: на расстоянии в шесть метров врач шёпотом произносит слова, пациент старается их повторить.

Инструментальная диагностика

Болезнь Меньера выявляют, исключая другие возможные заболевания со схожими симптомами. Поэтому, чтобы поставить правильный диагноз, проводится множество обследований. Конкретный их перечень зависит от оснащения лечебного учреждения и нюансов заболевания.

Инструментальные методы позволяют объективно оценить:

- слух;

- наличие нистагма;

- изменения функциональной активности внутреннего уха;

- чувство равновесия;

- изменения внутреннего уха, височных костей и головного мозга.

Для оценки нарушения слуха используется:

- Акуметрия — это предварительная оценка слуха с помощью медицинского камертона.

- Аудиометрия — исследование остроты слуха аудиометром, состоящим из генератора звуковых колебаний и наушников. Накануне процедуры пациенту нельзя слушать громкую музыку.

Существуют различные варианты аппаратной аудиометрии:

- Тональная пороговая аудиометрия определяет границы слышимости звуков, подаваемых в наушники. При этом могут проводиться дегидратационные тесты мочегонными препаратами, чаще с глицеролом, но также могут использоваться сорбит, ксилит и фуросемид. Проба положительна, если через 2–3 часа после приёма препарата пороги слуха снижаются не меньше чем на 5 дБ во всём диапазоне частот или на 10 дБ на трёх частотах.

- Надпороговая аудиомертрия оценивает способность различать кратковременное увеличение громкости подаваемого сигнала (SiSi тест и тест Люшера).

- Речевая аудиометрия определяет порог восприятия речи. Для этого в наушники подаются предварительно записанные слова разной фиксированной громкости.

- Определение чувствительности к ультразвуку и тест латерализации громких звуков проводятся датчиком, установленным в центре лба. Обычный звук лучше слышится в здоровом ухе, ультразвук — в поражённом.

Наличие нистагма чаще всего выявляет отоневролог. Для этого применяются:

- Проба Барани — процедура, при которой пациента вращают в специальном кресле (10 оборотов за 20 сек. по часовой стрелке вправо и через 15 мин. в другую сторону). Проба также может проводиться на специальных компьютерных стендах.

- Электронистагмография и видеонистагмография — процедуры, при которых вокруг глаз закрепляют электроды. Они реагируют на активность мышц, которые ответственны за движения глазного яблока. Также исследование может проводиться с помощью инфракрасной камеры. Её устанавливают в очки, которые надевает пациент. Движения глаз регистрируются программой захвата изображения.

Более тонкую оценку функции внутреннего уха, особенно в сложных диагностических случаях, проводят следующими методами:

- Электрокохлеография — процедура, при которой регистрируется электрическая активность улитки и слухового нерва в виде электрических импульсов, поступающих в центры головного мозга. Импульс от поражённого уха специфически изменяется.

- Отоакустическая эмиссия — прибор регистрирует слабый звук работы наружных волосковых клеток, называемый «улитковым эхом» через несколько миллисекунд после звуковой стимуляции. Амплитуда ответа повышается в поражённом ухе.

- Акустическая импедансометрия — через зонд в закрытый вкладышем слуховой проход посылается звук с частотой 1000 Гц для детей до 12 месяцев и 226 Гц для пациентов старше. Микрофон зонда принимает зондирующий тон и его отражение от барабанной перепонки.

Объективно оценить нарушение равновесия можно с помощью компьютерной стабилографии. Для этого используются специальные платформы, а полученные данные анализируют компьютерными программами. Для провокации скрытых нарушений метод часто сочетают с дегидратационными тестами.

Визуальная оценка изменений внутреннего уха, височных костей и головного мозга проводится с помощью магниторезонансной и компьютерной томографии (МРТ и КТ):

- Обычные МРТ или КТ должны использоваться во всех случаях, чтобы исключить возможный инсульт или кровоизлияние в мозг.

- Для визуализации внутреннего уха методом МРТ с введением контрастного вещества внутривенно или в барабанную полость следует использовать мощные аппараты ( ≥ 3 Тесла).

- КТ височных костей и МРТ с внутривенным контрастированием головного и спинного мозга помогут отличить болезнь Меньера от других заболеваний (см. ниже «Дифференциальную диагностику»).

Лабораторные исследования

С помощью лабораторных тестов нельзя поставить диагноз «болезнь Меньера», но они помогут выявить сопутствующие заболевания. Для этого оцениваются функции печени и почек, гормональный статус, свёртываемость крови, изменения холестерина и его фракций.

Проводятся следующие виды исследований:

- общий анализ крови и мочи;

- биохимические исследования крови.

Дифференциальная диагностика

Болезнь Меньера следует отличать от следующих заболеваний:

- Инсульта — на МРТ головного мозга заметны ишемические очаги.

- Рассеянного склероза — очаговые изменения видны при МРТ головного мозга и часто спинного мозга. МРТ — это единственный точный метод для дифференциальной диагностики болезни Меньера и рассеянного склероза.

- Мигрени со стволовой аурой — при заболевании не ухудшается слух.

- Травмы черепа — характерный анамнез, наличие ссадин и гематом.

- Вестибулярного нейронита — приступы головокружения без шума в ушах и тугоухости.

- Хронического гнойного среднего отита — перенесённый ранее отит, выделения из больного уха.

- Лабиринтита — признаки воспаления по лабораторным тестам, перенесённые инфекционные заболевания.

- Фистулы лабиринта — при отоскопии возникает головокружение и горизонтальное отклонение глазных яблок. Окончательный диагноз фистулы лабиринта ставится на основании данных МРТ или КТ височных костей.

- Опухоли в области мостомозжечкового угла — на МРТ головного мозга видно объёмное образование. При опухоли может нарушаться чувствительность лица с поражённой стороны, но она может быть незначительной.

- Отосклероза — отличить можно по характерным изменениям на КТ височных костей. На головокружение жалуются 24 % пациентов, оно вызвано сдавлением лабиринта очагами отосклероза [17] .

- Поражения височной кости при сифилисе — видны её изменения при рентгеновском исследовании, положительный анализ крови на сифилис.

- Побочных эффектов на фоне приёма антигипертензивных, противоревматических, противоэпилептических и других препаратов. Они чаще возникают и более выражены при передозировке лекарствами.

- Психогенных головокружений и истерического невроза — характерна показная демонстрация симптомов без объективных подтверждений и признаки психических нарушений [4][5][8][9][10][11] .

Лечение болезни Меньера

Для лечения болезни Меньера применяются:

- Медикаментозная терапия:

- устранение обострений;

- профилактика.

- Немедикаментозные методы:

- хирургическое лечение;

- другие методы: иглорефлексотерапия, санаторно-курортное лечение, лечебная физкультура, коррекция образа жизни и т. д.

Устранение обострений

Цель лечения — уменьшить головокружение, тошноту, рвоту и эмоциональное возбуждение. Важно помнить, что препараты врач назначает больному индивидуально. Приведённый ниже список носит ознакомительный характер, самолечение может навредить.

Профилактическое лечение

Основная цель лечения — это предотвратить повторные приступы. Препараты также представлены для ознакомления, принимать их следует по назначению врача [7] [11] .

Хирургическое лечение

Операция потребуется в тех случаях, когда лечение лекарствами в течение шести месяцев оказалось неэффективным. Вид хирургического вмешательства подбирается врачом индивидуально [13] .

При болезни Меньера применяются следующие методы:

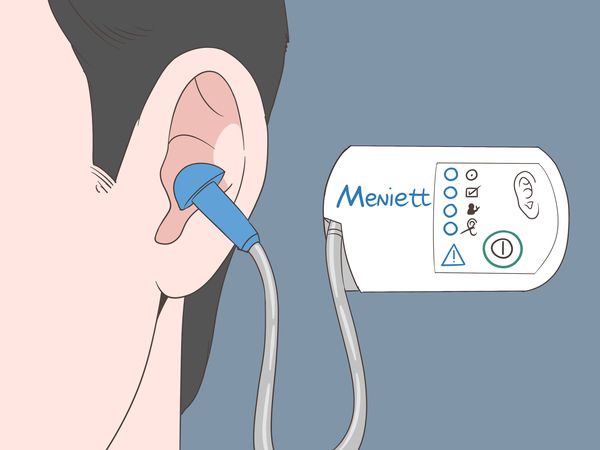

- Шунтирование (декомпрессия) эндолимфатического мешка. Проводится помощью микротрубочки: создаётся дополнительный путь для оттока эндолимфы из эндолимфатического мешка в мастоидальную полость. Через неё также могут вводиться стероиды или устанавливаться прибор Meniett — маломощный компрессор, создающий переменное давление для профилактики приступов [7] . Применяют 3 раза в сутки по 5 минут. Лечение продолжается до прекращения приступов [18] . Длительное использование прибора может привести к воспалительным осложнениям, однако долгосрочные исследования на эту тему не проводились. Ещё один недостаток метода — возобновление приступов из-за постепенного закрытия созданного пути. Ко всему прочему, врачу не всегда удаётся найти эндолимфатический мешок.

- Вестибулярная нейроэктомия — это перерезка вестибулярного нерва, которая проводится через среднюю или заднюю черепные ямки. Выполняется нейрохирургом при помощи специальных аппаратов для микрохирургии. Эффективность составляет 90–97 %, но поскольку операция проводится с повреждением мозговых оболочек на основании мозга, где нервы, сосуды и мозг расположены очень близко, то могут возникнуть осложнения: ликворея, менингит и повреждение лицевого нерва [13] .

- Селективная лазеродеструкция рецепторов лабиринта — это вскрытие сосцевидного отростка и разрушение лазером рецепторов равновесия. Проводится через стенку наружного полукружного канала внутреннего уха. Операция малотравматична, применяется при неудачном шунтировании эндолимфатического мешка. После операции слух иногда утрачивается, но затем обычно восстанавливается. При вскрытии полукружного канала пациент навсегда теряет слух с одной стороны, но мучительные приступы головокружения проходят.

- Частичная или полная лабиринтэктомия (облитерация полукружного канала). При частичной лабиринтэктомии через барабанную перепонку вводят антибиотики Гентамицин и Стрептомицин, кристаллы поваренной соли, 96%-й спирт. Эти вещества называются ототоксическими, потому что разрушают вестибулярные рецепторы, в результате чего подавляется функция задней части лабиринта. При полной лабиринтэктомии вскрывается лабиринт, удаляется перилимфа и нейроэпителий преддверия, затем вводится ототоксическое вещество. Операция малотравматична, антибиотик могут вводить несколько раз, пока эффект не будет достигнут. Головокружение уменьшается у 85–95 % пациентов, у 60–85 % — сохраняется слух, у 30 % — исчезает шум в ушах [20] . После полной лабиринтэктомии слух на оперированном ухе утрачивается и не восстанавливается.

- Операция на нервах барабанной полости:

- Подслизистая вазотомия барабанного сплетения — это операция, при которой основной нервный ствол и связанные с ним сосуды изолируются специальной прокладкой. Проводится через разрез вокруг барабанной перепонки. В результате уменьшается местный отёк, что снижает давление эндолимфы во внутреннем ухе.

- Хордоплексусэктомия — это хирургическое пересечение окончаний ветвей нервного дерева, ведущих к барабанному сплетению. В результате перестаёт передаваться нервный сигнал от поражённого эндолимфатического мешка к центрам в продолговатом мозге. Это приводит к тому, что ослабевают или прекращаются вегетативные расстройства: головокружение, тошнота и рвота. Также уменьшается шум в ушах и перестаёт ухудшаться слух.

- Тенотомия мышц барабанной полости — это рассечение сухожилия молоточковой мышцы чрезмерно растянутой при болезни Меньера. Предполагается, что из-за перерастяжения мышцы развивается шум в ушах и снижается слух [21] .

- Тимпаностомия — это разрез барабанной перепонки и установка аэрационного шунта, который выравнивает давление.

Из-за простоты, эффективности и безопасности чаще всего применяются шунтирование эндолимфатического мешка и химическая лабиринтэктомия. Как правило, операцию выполняет отоларинголог-хирург, но если требуется проникнуть в полость черепа, то потребуется помощь врача-нейрохирурга или бригады специалистов (ЛОР-хирурга и нейрохирурга).

Источник