- Гиперактивный мочевой пузырь: как справиться с деликатной проблемой

- Из-за чего может развиться гиперактивный мочевой пузырь

- Признаки гиперактивного мочевого пузыря

- Как лечат ГАМП

- Лечение гиперактивного мочевого пузыря и императивного недержания мочи у женщин

- Нейрогенный мочевой пузырь

- Что такое нейрогенная дисфункция мочевого пузыря?

- Как происходит нормальный акт мочеиспускания?

- Как часто встречается нейрогенная дисфункция мочевого пузыря?

- Какие виды нарушения функции мочевого пузыря бывают?

- Как установить диагноз нейрогенной дисфункции мочевого пузыря?

- Осложнения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

- Лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

- Какие современные методы лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря существуют?

- Возможна ли дистанционная консультация по поводу нейрогенного мочевого пузыря?

Гиперактивный мочевой пузырь: как справиться с деликатной проблемой

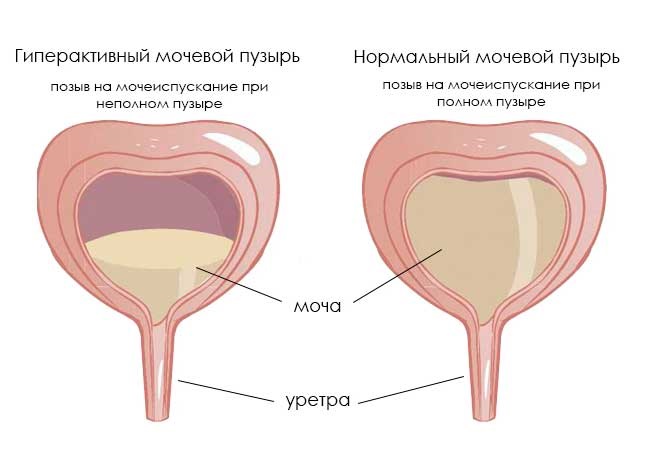

Гиперактивный мочевой пузырь (гиперрефлекторный, ГАМП или ГМП) – форма нейрогенного мочевого пузыря (НМП), при котором у человека появляются проблемы с произвольным сознательным контролем мочеиспускания. Эта форма НМП встречается чаще, чем гипорефлекторная. Основной симптом – частое мочеиспускание, которое может сопровождаться увеличением объема мочи. ГАМП – серьезная проблема, поскольку по распространенности сравним с гипертонией, хроническим бронхитом, астмой и заболеваниями сердца.

Из-за чего может развиться гиперактивный мочевой пузырь

Гиперактивный мочевой пузырь у женщин встречается чаще, чем у мужчин – 60% против 40%. Основной причиной выступают нарушения в работе нервной системы, вызванные:

- травмой спинного мозга;

- рассеянным склерозом;

- черепно-мозговыми травмами;

- межпозвоночными грыжами;

- инсультами.

Еще ГАМП развивается на фоне сахарного диабета, отравления организма алкоголем или химическими веществами. Также расстройство может быть врожденным из-за аномалий в строении мочевыделительного канала.

У мужчин ГАМП может вызывать аденома простаты, из-за которой сужается мочеиспускательный канал. У женщин синдром гиперактивного мочевого пузыря имеет факторы риска, которые увеличивают вероятность столкнуться с таким заболеваниям. В список таких факторов включают:

- роды с осложнениями (разрывы, наложение щипцов);

- операции по урологическим или гинекологическим показаниям;

- злоупотребление алкоголем или кофеином;

- возраст старше 75 лет;

- ожирение;

- депрессия.

Еще с ГАМП можно столкнуться в период климакса, когда организму недостает гормонов эстрогенов. Чувствительность детрузора (его сокращение приводит к мочеиспусканию) может повышаться при заместительной гормонотерапии при раке молочной железы. Не меньшее значение в развитии ГАМП имеют стрессовые ситуации и вредные условия труда.

Признаки гиперактивного мочевого пузыря

Нейрогенный гиперактивный мочевой пузырь проявляется в частом мочеиспускании (поллакиурии), причем малыми порциями при незаполненном пузыре. На его фоне может наблюдаться полиурия – увеличенное количество мочи, свыше 1800-2000 мл при норме 1000-1500 мл. В ряде случаев за сутки может выделяться более 3 л мочи. Причем желание помочиться может вызывать звук льющейся воды.

Еще при ГМП возможно недержание мочи, иногда возникающее даже от любого напряжения брюшных мышц. Чаще всего это ургентное недержание, при котором резко появляется желание помочиться, после чего происходит непроизвольное выделение мочи. Другой характерный признак – ноктурия. Это необходимость просыпаться ночью для мочеиспускания более 1-2 раз. Ноктурия, поллакиурия и полиурия могут возникать как одновременно, так и изолировано.

Нередко ГМП сопровождается симптомами, которые указывают на расстройство вегетативной нервной системы. К таким признакам относятся повышение артериального давления и гипергидроз (усиленное потоотделение). Еще ГАМП влияет на социализацию. Человек постоянно боится не успеть в туалет, переживает из-за неприятного запаха. Из-за произвольного выделения мочи может развиваться экзема или мочевой дерматит.

Как лечат ГАМП

Лечение гиперактивного мочевого пузыря у мужчин и женщин производится по одним и тем же принципам. Но терапия не имеет единой схемы. Она носит, в основном, паллиативный характер, т. е. проводится для улучшения качества жизни пациента. Можно сказать одно – лечение гиперактивного мочевого пузыря всегда сложное и комплексное. К основным методам относятся:

- Поведенческая терапия. Пациенту рекомендуют отказаться от питья за 3 часа до сна, исключить алкоголь, кофе и газировку. Еще врач разрабатывает план посещения туалета с четким графиком, даже если у человека нет желания помочиться в установленное время.

- Прием антибиотиков, если причиной ГАМП выступает инфекция. Антибактериальные препараты позволяют предотвратить вторичное инфицирование.

- Физиотерапевтические процедуры. Физиотерапия при гиперактивном мочевом пузыре показывает особенно высокую эффективность. Хорошие результаты приносят электростимуляция, ультразвуковая терапия, аппликации парафина.

- Лечебная физкультура. Упражнения при гиперактивном мочевом пузыре тренируют мышцы тазового дна. Гимнастика особенно эффективна в молодом возрасте. При регулярных занятиях через 4-6 недель улучшение наблюдается в 70% случаев.

В самых сложных случаях, когда не помогают режим и лекарства, прибегают к малоинвазивным операциям. Но решение об их проведении принимает врач. При ГАМП необходимо обратиться к урологу. В Государственном центре урологии вы можете получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках ОМС. Для этого вам необходимо записаться на прием к урологу, воспользовавшись формой на сайте или нашим контактным номером.

Акопян Гагик Нерсесович — врач уролог, онколог, д.м.н., врач высшей категории, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Источник

Лечение гиперактивного мочевого пузыря и императивного недержания мочи у женщин

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП), проявлениями которого являются симптомы учащения мочеиспускания, императивные позывы и императивное недержание мочи, — частый повод обращения к гинекологам и урологам. Состояние требует длительного лечения, первой лини

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП), проявлениями которого являются симптомы учащения мочеиспускания, императивные позывы и императивное недержание мочи, — частый повод обращения к гинекологам и урологам. Состояние требует длительного лечения, первой линией которого специалисты единодушно считают поведенческую терапию [1].

Применение поведенческой терапии при ГМП основано на предположении, что это состояние вызвано утратой выработанного в детстве контроля коры головного мозга над мочеиспускательным рефлексом или наличием патологически сформированного рефлекса. Известно, что больше половины пациенток с ГМП имеют выраженные психические и социальные проблемы, а у 20% из них гиперактивность связана именно с неправильной моделью мочеиспускания. Чтобы восстановить этот контроль, устанавливают определенный ритм мочеиспусканий и постепенно увеличивают интервалы между ними. Перед началом лечения пациентке объясняют, что в норме диурез составляет 1500–2500 мл/сут, средний объем мочеиспускания — 250 мл, функциональная емкость мочевого пузыря — 400–600 мл, допустимое количество мочеиспусканий — в среднем 7–8 раз в сутки. Если этот объем превышает норму, необходимо научить пациентку избегать употребления жидкости без необходимости: пить только во время приема пищи, отказаться от кофе и чая, особенно вечером, ограничить употребление острой пищи и соли, которые вызывают жажду. Исключением являются пациентки, принимающие диуретики. Важно обосновать и необходимость отказа от «вредных» привычек: мочиться «на всякий случай», перед едой или выходом из дома. Целью тренировки мочевого пузыря является постепенное удлинение интервалов между мочеиспусканиями (в начале лечения интервалы между мочеиспусканиями должны быть короткими, например 1 ч, постепенно их доводят до 2,5–3 ч) и увеличение функциональной емкости мочевого пузыря. Таким образом, больная «приучает» свой мочевой пузырь опорожняться только произвольно. Ночью больной разрешается мочиться только в том случае, когда она просыпается из-за позыва на мочеиспускание.

Основным инструментом при таком методе лечения является дневник регистрации мочеиспусканий, в котором должны быть отмечены не только объем выделенной мочи и время мочеиспускания, но и эпизоды недержания мочи (НМ) и смена прокладок. Дневник в обязательном порядке должен изучаться и обсуждаться с врачом на плановых регулярных осмотрах.

Поведенческая терапия особенно эффективна при идиопатической гиперактивности детрузора. Прогноз, безусловно, определяется тем, насколько точно больная следует рекомендациям врача. Высокая эффективность лечения ГМП отмечается при сочетании тренировки мочевого пузыря и медикаментозной терапии.

Упражнения для укрепления мышц тазового дна имеют большое значение не только при стрессовом НМ, когда с их помощью может быть увеличено уретральное давление. Клиническое применение упражнений при ГМП основано на эффекте рефлекторного торможения сокращений детрузора при произвольных и достаточных по силе сокращениях мышц тазового дна [2].

Система выполнения упражнений Кегеля включает поочередное сокращение и расслабление мышц, поднимающих задний проход. Упражнения выполняются 3 раза в сутки. Длительность сокращений постепенно увеличивают: от 1–2 с, 5 с, 10–15 с и от 30 с до 2 мин. Иногда для контроля правильности выполнения упражнений используют перинеометр. Он состоит из баллончика, соединенного с манометром. Больная вводит баллончик во влагалище и определяет силу мышечных сокращений во время упражнений по манометру. «Функциональные» упражнения в дальнейшем предполагают их выполнение не только в позиции релаксации, но и в ситуациях, провоцирующих НМ: при чихании, вставании, прыжках, беге. Несмотря на простоту и широкую известность, упражнения Кегеля в настоящее время применяют редко. Иногда врач советует больной по нескольку раз в день прерывать и возобновлять мочеиспускание. Однако такие упражнения не только устраняют НМ, но и приводят к нарушениям мочеиспускания.

Основное условие эффективности терапии — регулярное выполнение упражнений и врачебный контроль с постоянным наблюдением и обсуждением результатов.

|

| Рисунок 1. Влагалищные конусы |

Пациенткам, которые не могут идентифицировать необходимые группы мышц, вследствие чего оказываются не в состоянии корректно выполнять упражнения, рекомендуется использовать специальные устройства: влагалищные конусы, баллоны и др. (рис. 1). Конусы имеют одинаковый размер и разную массу (от 20 до 100 г). Больная вводит конус наименьшей массы во влагалище и удерживает его в течение 15 мин. Затем используют более тяжелые конусы [3].

По данным различных исследователей, количество пациенток, не способных сокращать m. pubococcygeus, достигает 40% [4]. Это послужило одной из причин широкого использования метода биологической обратной связи (БОС), целью которого является обучение навыкам сокращения специфических групп мышц и обеспечение обратной связи с пациенткой. Эффективность методики обусловлена активной ролью пациенток в процессе лечения путем вовлечения зрительного (картинки, фильмы, анимация) или слухового (голосовая поддержка) анализаторов. Осуществление обратной связи может проводиться моно- и мультиканально путем регистрации активности тазового дна, абдоминального и детрузорного давлений.

|

| Рисунок 2. Видео-компьютерный комплекс |

Нами накоплен опыт проведения тренировки мышц тазового дна (ТМТД) в режиме БОС на видео-компьютерном комплексе «УРОПРОКТОКОР» (рис. 2), представляющем собой стационарный прибор, оснащенный периферийным оборудованием, необходимым для лечения расстройств функций тазового дна, и обладающий возможностями мотивационного подкрепления.

Технология использования прибора заключается во введении во влагалище специального датчика, измеряющего электромиограмму (ЭМГ) окружающих мышц, который выполнен из фарфора с золотым напылением. Его можно использовать многократно после предварительной стерилизации. ЭМГ-сигнал анализируется компьютером, который производит построение графиков на экране монитора, информируя пациентку о том, как работают мышцы промежности. Пациентка периодически напрягает и расслабляет мышцы тазового дна («втягивание» ануса) по командам прибора. При этом размеры кривых на мониторе увеличиваются и достигают индивидуально установленного порога. Для максимальной эффективности процедуры используют технологию мотивационного подкрепления: каждое правильно выполненное упражнение сопровождается показом фильма, слайдов и т. п. При некачественном выполнении задания все поощряющие факторы минимизируются, что стимулирует пациентку к более активной работе мышц. Курс лечения состоит из 15–20 получасовых сеансов.

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь

Что такое нейрогенная дисфункция мочевого пузыря?

Нарушение согласованности чувствительных и двигательных импульсов как от соматической, так и от вегетативной нервной системы является сутью нейрогенной дисфункции мочевого пузыря.

Это сухое определение не отражает всего комплекса патологических изменений в организме и уровня качества жизни человека чья жизнь так или иначе связана с диагнозом – нейрогенная дисфункция мочевого пузыря или нарушение функции тазовых органов.

Мочевой пузырь — это гладкомышечный полый орган, имеющий две функции, а точнее накопление и эвакуация мочи. У здоровых людей эти функции контролируются центральной нервной системой, то есть здоровый человек волевым усилием может контролировать процесс мочеиспускания и удержания мочи. Потеря контроля, даже частичная, хотя бы над одной из упомянутых функций приводит в лучшем случае к социальной дизадаптации в худшем к инвалидности и потери функции почек.

Как происходит нормальный акт мочеиспускания?

Получив в нервную систему сигнал о наполнении мочевого пузыря происходит целый каскад изменений в работе мышц тазового дна, детрузора и сфинктеров. В начале происходит расслабление мышц тазового дна и сфинктеров. Это приводит к тому, что увеличивается просвет мочеиспускательного канала, а дно мочевого пузыря опускается. После этого происходит сокращение мышц треугольника Льето, что приводит к закрытию пузырно-мочеточникового сегмента и предотвращению рефлюкса мочи в почку. Только после этого мышца мочевого пузыря сокращается и эвакуирует урину, нормальное внутрипузырное давление при этом достигает 30-40 см вод. Ст.), детрузор сокращается до полного опорожнения мочевого пузыря. После чего мочевой пузырь расслабляется, а шейка мочевого пузыря смыкается.

Как часто встречается нейрогенная дисфункция мочевого пузыря?

Спинальный мочевой пузырь или иначе нарушение функции тазовых органов, а точнее, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря — это часто встречающееся заболевание. К его возникновению приводят ряд нервных заболеваний: рассеянный склероз, миеломенингоцеле или спинномозговая грыжа, травма спинного мозга, сахарный диабет, паркинсонизм, повреждение поясничных корешков при грыже межпозвоночных дисков, операция на позвоночнике или органах малого таза ( экстирпация прямой кишки, экстирпация матки), возрастные дегенеративные изменения в тканях или нервных окончаниях. Тревожные расстройства так же являются частой причиной нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у детей.

Механизм произвольного мочеиспускания и удержания мочи контролируется головным мозгом благодаря тому, что здоровый человек может сознательно расслаблять сфинктер, который обычно находится в состоянии тонического напряжения, и активировать мышцы мочевого пузыря (детрузор) опорожняющие мочевой пузырь. Этот процесс может происходить и самостоятельно, без контроля головного мозга (у маленьких детей это физиологичный процесс до момента созревания центров, регулирующих мочеиспускание), благодаря спинальным нервным центрам расположенном на уровне S2-S4.

Какие виды нарушения функции мочевого пузыря бывают?

В условиях автономной работы спинальные центры регулируют функцию накопления благодаря рецепторам давления расположенным в основном в области шейки мочевого пузыря, при повреждении спинного мозга выше уровня спинальных центров либо при поражении головного мозга (инсульт , энцефалит, менингит, опухоли, рассеянный склероз и т.д.) мочеиспускание происходит часто и малыми порциями. Это так называемый гиперрефлекторный мочевой пузырь (рефлекторный нейрогенный мочевой пузырь). Спинальный шок при тяжелой травме спинного мозга вначале характеризуется явлением паралича детрузора, перерастяжением мочевого пузыря, а затем появляется его гиперрефлексия.

Кроме нарушения мочеиспускания в данном случае наблюдается и паралич, а также нарушение чувствительности. Врачи невропатологи, а также нейроурологи, могут установить уровень расстройств, оценив потерю чувствительности, а также исследовав бульбокавернозный, анальный, коленный рефлексы. Емкость мочевого пузыря при этом обычно снижена и редко превышает 300 мл. Так же часто происходит нарушение координированной работы сфинктера и детрузора мочевого пузыря.

Основные жалобы при гиперрефлекторном мочевом пузыре это учащенное мочеиспускание, неудержание мочи, затрудненное начало мочеиспускания и прерывистое мочеиспускание. При этом нарушение мочеиспускания может быть не сопоставимым с тяжестью неврологических нарушений.

Повреждение спинного мозга на уровне упомянутых спинальных центров приводят к развитию гипорефлекторного и арефлекторного мочевого пузыря. Наиболее часто к этому приводит врожденная спиномозговая грыжа у детей (менингомиелоцеле). Ниже уровня повреждения у таких больных возникает вялый паралич снижение или исчезновение чувствительности в соответствующих дерматомах. Больные предъявляют жалобы на задержку мочи недержание мочи при перенаполнении мочевого пузыря. У мужчин часто наблюдается импотенция. Недержание мочи у таких пациентов менее выражено чем у пациентов с гиперрефлекторным мочевым пузырем, так как в мочевом пузыре не создается высокого давления и тонуса сфинктеров достаточно для удержания мочи.

Как установить диагноз нейрогенной дисфункции мочевого пузыря?

Уродинамические исследования, а именно КУДИ (урофлоуметрия, цистометрия, профилометрия, ЭМГ) позволяют получить сведения о работе мочевого пузыря, сфинктера мочевого пузыря, мышц тазового дна.

Определение высокой скорости потока мочи более 25 мл/сек у мужчин и более 30 мл/сек у женщин может свидетельствовать о гиперрефлексии детрузора, а фиксация прерывистости мочеиспускания по данным урофлоуметрии, о спазме сфинктера или инфравезикальной обструкции. Цистометрия точно определяет резервуарную функцию мочевого пузыря. Профилометрия оценивает состояние уретры и сфинктеров. ЭМГ при четком соблюдении методики позволяет выявить даже незначительные нарушения функции сфинктеров и мышц тазового дна. Рентгенологическое исследование позволяет выявить менингомиелоцеле. МРТ позволяет определить уровень причину поражения центральной нервной системы. Микционная цистография и экскреторная урография выявляет органические осложнения верхних мочевых путей при нейрогенной дисфункции. Но основным, для установления причины нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, является внимательный осмотр и беседа с пациентом.

Осложнения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

При нарушении эвакуации мочи, внутрипузырное давление может в четыре раза превышать нормальные значения (около 30 мм водного столба). Это приводит к тому, что слизистая мочевого пузыря погружается между гипертрофированными пучками гладких мышц, образуя углубления, так называемые трабекулы.

Дальнейшее погружение слизистой приводит к тому, что она внедряется в мышечную оболочку, проходит сквозь нее и оказывается в околопузырной клетчатке — образуется дивертикул. Дивертикулы лишены мышечной оболочки, поэтому не способны опорожняться даже после устранения обструкции. В описанных мешкообразных структурах сохраняется остаточная моча, которая приводит к рецидивному течению хронического цистита. Этому так же способствует нарушение крово и лимфообращения в стенке нейрогенного мочевого пузыря. Кроме хронического воспалительного процесса в дивертикулах образуются конкременты.

Перерастянутый, с большим количеством резидуальной мочи или же наоборот находящийся в гипертонусе мочевой пузырь приводит к нарушению функции пузырно-мочеточникового сегмента и в итоге к возникновению пузырно-мочеточникового рефлюкса.

Хронический часто рецидивирующий пиелонефрит на фоне нарушения функции тазовых органов, протекает особенно агрессивно. Консервативные методы лечения: антибиотики, уроспептики если и обеспечивают санацию мочи, то ремиссия крайне непродолжительна. В результате хронического бактериального воспаления в почках формируется нефросклероз и хроническая почечная недостаточность.

Лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

Учитывая тяжесть осложнений нарушения функции тазовых органов лечение должно быть начато как можно раньше. Суть лечения заключается в нормализации эвакуаторной функции мочевого пузыря и социальной адаптации пациента страдающего от осложнений нарушения функции тазовых органов. В ряде случаев эффективны методы консервативной терапии использующие стимуляторы М2 холинорецепторов или ингибиторы холинэстеразы. Либо наоборот использование холиноблокаторов при гиперрефлексии детрузора мочевого пузыря. Холиноблокаторы весьма эффективны при тревожных состояниях у детей и эффект от их применения становится очевидным спустя два дня от начала приема. Однако, побочные эффекты, связанные с их применением, вынуждают прекратить лечение. Кроме того, ряд эффективных препаратов, надёжно блокирующих патологическую импульсацию от мочевого пузыря, официально не разрешены для применения у детей. Для решения этой проблемы мы активно используем введение препаратов ботулотоксина в мышечный слой мочевого пузыря. На практике, внутрипузырное введение ботулотоксина оказывает отчетливый терапевтический эффект при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и у пациентов с ДЦП (детский церебральный паралич и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря).

Однако при серьезном нарушении иннервации тазовых органов и связанном с этим нарушении эвакуации мочи которые характерны для менингомиелоцеле либо травмы позвоночника и спинного мозга, консервативные методы не эффективны. Наиболее часто с целью эвакуации мочи и профилактики нарушения функции почек в отечественной практике применяются дренирующие операции. Это такие операции как цистостомия, нефростомия или уретерокутанеостомия. Будучи технически несложными для выполнения, они, к сожалению, имеют один существенный недостаток. Все вышеперечисленные операции значительно снижают качество жизни пациента. Кроме того, наличие дренирующих трубок в организме пациента способствуют хронической мочевой инфекции, а в случае с цистостомией вызывают серьезные болевые ощущения.

Эвакуация мочи при помощи самокатетеризации это еще один метод паллиативного лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Метод относительно прост для использования пациентом (если пациент в состоянии выполнить данную манипуляцию в связи с основным заболеванием), но также не лишен ряда недостатков. Эту процедуру сложно выполнить безболезненно, быстро и в положении стоя. Кроме того, у мужчин, самокатетеризация мочевого пузыря может вызвать воспалительные осложнения в виде простатита, эпидидимита, уретрита и стриктуры уретры. У молодых мужчин, трансуретральная самокатетеризация может привести к бесплодию.

Какие современные методы лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря существуют?

Учитывая все недостатки вышеописанных методов в 1980 г, французский хирург Поль Митрофанов предложил использовать аппендикс для создания сухой стомы и периодической самокатетеризации и отведения мочи.

Преимущество использования аппендикса в качестве катетеризируемого канала – его диаметр и длина, минимальное участие в пищеварении с отсутствием негативного эффекта на метаболизм.

Механизм основан на накоплении жидкости в мочевом пузыре и увеличения давления на стенку , приводит к сжатию просвета канала, за счет чего нет обратного заброса мочи, и пациент может жить обычной жизнью без обязательного ношения на себе мочеприемников и трубок. Может заниматься даже спортом, по мере возможности, в связи с основным заболеванием.

Операция может быть выполнена открыто, лапароскопически или роботизированным способом. Техника имплантации может происходить как экстра- так и интравезикально по методикам Политано-Лидбеттера, Глена-Андерсона, Коэна, Лича-Грегуара.

Конец аппендикса укладывается, по мере возможности, в доступную для пациента область или ухаживающим за ним лицом. Наиболее часто применяется пупок, так как малое количество подкожно-жировой клетчатки в этой области, делает ее, наиболее выгодной для наложения стомы.

Частота удержания мочи составляет свыше 95%, отрицательный результат связан чаще всего с недостаточной длинной подслизистого тоннеля или повышенным давлением в мочевом пузыре. Сложности с катетеризацией могут быть вызваны стенозом канала, его извитостью.

Эта операция требует от хирурга гибкости, мастерства и опыта. Так как во время операции план может измениться, из-за предшествующей операции на органах брюшной полости или из-за короткого аппендикса. Если во время операции хирург обнаруживает факт невозможности использования аппендикса в качестве дренирующей трубки, то при достаточном опыте, можно выполнить операцию Монти.

Реконфигурация отрезка подвздошной кишки или операция Янг – Монти была предложена впервые в 1993 году и является наиболее подходящей при отсутствии или непригодности аппендикса. Суть метода заключается в использовании участка подвздошной кишки длиной 2 см. Кишку детубуляризируют, затем вновь тубуляризируют поперек, для формирования более длинного сегмента. Если требуется создать ещё более длинный сегмент, то используют 4-х см участок кишки для формирования двух детубуляризированных участков для их последующего анастомозирования (двойной Монти). Как и при операции Митрофанова положительный результат составляет около 95%, но при этом частота стеноза стомы ниже и составляет 5-10%.

Лапароскопическая операция выглядит привлекательнее из-за удовлетворительных результатов, быстрому восстановлению после операции, хорошему косметическому эффекту.

Мы используем операцию Митрофанова и Монти более десяти лет. Технически операция Митрофанова проще и течение послеоперационного периода легче. Обычная продолжительность госпитализации не превышает одной недели. Следует заметить, что подобный метод дренирования мочевого пузыря очень удобен для пациентов, перенесших радикальную простатэктомию осложненную стенозом пузырноуретрального сегмента или у пациентов с протяженной стриктурой мембранозного либо простатического отдела уретры.

Возможна ли дистанционная консультация по поводу нейрогенного мочевого пузыря?

Дистанционное, заочное консультирование пациентов с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, мы считаем целесообразным и весьма эффективным методом. Для проведения качественной консультации нам необходимы данные рентгеновского исследования (микционная цистография, экскреторная урография), ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением количества резидуальной мочи, данные лабораторного исследования (ОАМ, ОАК, биохимический анализ крови, результат посева мочи на стерильность). Результат осмотра врача-невролога является обязательным для проведения консультации. Результат уродинамического обследования так же необходим в 100 процентах случаев.

Возможно, не все из этого списка обследований у вас имеется, возможно, для постановки диагноза и рекомендаций по тактике лечения, что-то и вовсе не понадобиться. Все это можно легко скорректировать дистанционно по мере поступления вопросов и информации от вас.

Оперирующий в Тюмени уролог, детский уролог-андролог. Кандидат Медицинских Наук, врач высшей категории.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница №1»

Источник