- Логистика медикаментов как точка оптимизации затрат медицинских организаций

- Введение

- Методы

- Децентрализованная схема снабжения

- Схема снабжения с управлением запасами

- Необходимый запас лекарственных средств

- Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18 “Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 декабря 2018 г.)

- Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18 “Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 декабря 2018 г.)

- Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа

- Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18

- 1. Область применения

- 2. Общие положения

- Заболеваемость гриппом и ОРВИ городского населения в РФ за период эпидемий по стране (%) (по данным Федерального центра по гриппу)

- 3. Критерии расчета запаса лечебных и профилактических средств, аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на период пандемического сезона

- 4. Расчет запаса вакцин

- 5. Характеристика этиотропных противовирусных препаратов

- 6. Экстренная профилактика в очагах гриппа

- 7. Расчет количества препаратов для лечения больных гриппом в период пандемии

- 8. Расчет потребности в аппаратах ИВЛ, пульс-оксиметров и средств индивидуальной защиты

- Потребность в лекарственных препаратах для лечения гриппа в период пандемии на 1 млн. населения (в амбулаторных условиях)

- Обзор документа

Логистика медикаментов как точка оптимизации затрат медицинских организаций

Источник: Менеджер здравоохранения, №4.2018, с.30-38

Автор статьи: Гайдуков А.И., Жупанова Д. Б., Реброва Е. Л., Кузнецова С. Г.

Статья о продукте: 1С:Медицина. Больничная аптека, 1С:Медицина. Больница

А.И. Гайдуков,

к.ф.-м.н, руководитель разработки линейки 1С:Медицина, фирма «1С», г. Москва, Россия

Д.Б. Жупанова,

руководитель направления по автоматизации АХД медицинских организаций, фирма «1С», г. Москва, Россия

Е.Л. Реброва,

начальник управления организационного обеспечения и контроля качества медицинской деятельности, Клинический центр ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва, Россия

С. Г. Кузнецова,

аспирант, ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ, г. Москва, Россия

Введение

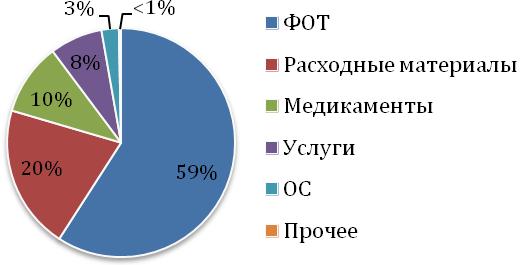

Стационарная медицинская помощь в настоящее время является наиболее ресурсоёмким сектором здравоохранения [5]. В структуре затрат стационара статья «Медикаменты» обычно одна из самых больших (см. рис.1) и занимает 10-15% от всех затрат [6]. Важной особенностью запасов лекарственных средств и расходных медицинских материалов является ограниченный срок годности. Чрезмерные запасы медикаментов влекут не только расходы на их хранение, потери при списании просроченных запасов, но и расходы по утилизации медицинских отходов специализированными фирмами, имеющими соответствующую лицензию. Поэтому задача управления запасами медикаментов всегда актуальна для стационаров, а автоматизация этого процесса даёт значительный экономический эффект.

Рис. 1. Примерная структура затрат стационара

Методы

Рассмотрим основные этапы снабжения лекарственными препаратами в медицинских организациях [7]:

- формирование годовых потребностей больницы в медикаментах:

- консолидация годовых потребностей подразделений больницы;

- составление плана-графика закупок;

- формирование лотов и формирование извещений о закупке по 44-ФЗ или 223-ФЗ (для государственных и муниципальных учреждений);

- заключение контракта на поставку, в спецификации к контракту указывается перечень закупаемых товаров;

- формирование оперативных (в течение года) потребностей больницы в медикаментах:

- оформление заказов на поставку товаров;

- поступление в аптеку медицинской организации;

- квартальная корректировка годовых потребностей (плана графика);

- распределение по подразделениям поступивших на склад медикаментов.

Необходимость закупки товаров определяется скоростью потребления товаров, промежутком времени между размещением заказа поставщику и поставкой товара, а также уровнем их запасов на складе и в подразделениях. В теории управления запасами выделяют несколько методов поддержания уровня запасов [8]:

- заказ под заказ – потребности на закупку формируются по заказам подразделений. Складские запасы аптеки не учитываются. Этот метод обычно используется для дорогостоящих позиций, которые имеют эпизодическое потребление.

- расчет по статистике – выполняется прогноз расхода товаров согласно статистике потребления: в расчет берется среднее значение за выбранный интервал детализации (например, среднедневное потребление, среднемесячное потребление). При снижении остатка до уровня, необходимого на время пополнения запаса, формируется требование на пополнение, исходя из предполагаемого среднего потребления. Этот метод хорошо показывает себя при ритмичном и регулярном потреблении номенклатурной позиции.

- min-max – при каждом снижении остатка до заданного минимума происходит пополнение до фиксированной максимальной величины запасов.

Для разных номенклатурных позиций могут применяться различные методы поддержания уровня запасов. Метод min-max при его простоте сильно зависит от исходных статистических данных и не позволяет оптимально сбалансировать запасы [8]. Для поддержания уровня медикаментов в стационарах используется редко.

Организация лекарственного обеспечения в условиях государственных закупок имеет определенные особенности: промежуток времени между размещением заказа и поставкой товара в учреждение зависит от способа размещения заказа (торги, запрос котировок цен или закупка у единственного поставщика), а сам способ размещения заказа зависит от суммы размещаемого заказа. Время от размещения лота на торговой площадке до поставки препарата в аптеку может достигать 1,5-2 месяцев.

Виды количественного и суммового учета запасов на складе, применяемых для учета медикаментов:

- Серийный учет – учет материальных запасов в разрезе серий и сроков годности. Ведение серийного учета является обязательным для лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов [4].

- Партионный учет – методика учета материальных запасов на складах организации, при котором фиксируются партии поступления товара на склад с указанием времени, стоимости и количества [3]. Может применяться одновременно с серийным учетом.

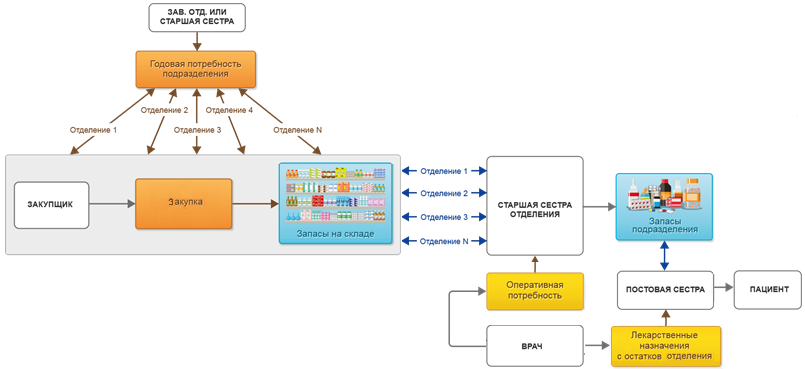

Децентрализованная схема снабжения

Основным документом, регламентирующим организацию и порядок учета лекарственных препаратов в учреждениях здравоохранения, является «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР», утвержденная приказом Минздрава СССР от 2 июня 1987 года N 747 [1]. Исторически сложившаяся практика планирования обеспечения медикаментами сводится к сбору заявок, составляющих потребности подразделений (годовой и оперативный план) в бумажном виде или в электронных таблицах. Такая схема не имеет обратной связи: сопоставления годового плана закупок с распределяемыми по отделениям медикаментами в течение года. Как правило, процесс планирования обеспечения не автоматизирован, а ручное сопоставление заявленных потребностей и их исполнения слишком трудоёмкий.

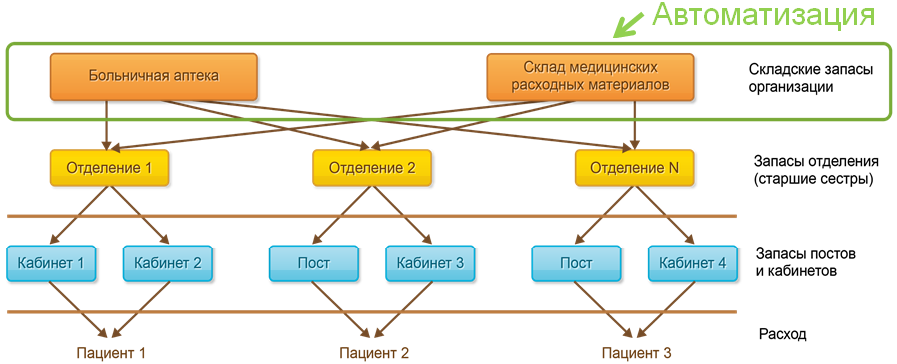

В этой схеме хранения запасов организовано на трёх уровнях (рис.2):

- больничная аптека;

- склад старшей медицинской сестры;

- запасы постов и кабинетов.

Складской учет, как правило, ведется только на уровне склада больничной аптеки. Автоматизация тотального предметно-количественного учета медикаментов на складе обычно вызвана требованиями законодательства в части бухгалтерского учета. Поэтому возможны две схемы организации такого учёта: автоматизирован складской учёт (он является первичным), в бухгалтерскую программу проводится трансляция суммовых или количественно суммовых проводок по счёту движения материалов; второй вариант: весь учёт ведётся материальными группами бухгалтерии непосредственно в программах бухгалтерского учета. На сегодняшний день бухгалтерский учет в РФ автоматизирован во всех больницах (100% покрытие). При этом запасы в подразделениях не учитываются, так как в бухгалтерском учете, как правило, моментом списания считается выбытие товара из больничной аптеки.

Рис. 2. Схема организации складов с указанием уровня автоматизации

Согласно приказу 747 [1] на складах подразделений должен быть запас медикаментов на 3-10 дней. Таким образом, управление запасами осуществляется на уровне подразделений, а больничная аптека выполняет роль посредника и работает по схеме «заказ под заказ» с ответственным хранением медикаментов.

Для выполнения требований приказа 747 [1] по таксировке (определения стоимости отпущенных материальных ценностей) и печати формы АП-73 «Стеллажная карточка» [2] необходимо ведение партионного учета в аптеке.

Децентрализованная схема снабжения показана на рис. 3.

Рис.3. Децентрализованная схема снабжения

- Складской учет ведется на уровне складов организации.

- Списание товаров производится в момент перемещение в подразделение.

- Фактический расход материалов не регистрируется.

- Формирование годовых и оперативных потребностей больницы в медикаментах производятся в подразделениях, больничная аптека работает по схеме «заказ под заказ».

- Лекарственные назначения выполняются по остаткам подразделений.

- Невозможность оценить уровень запасов в медицинской организации в целом.

- Объективно оценить обоснованность сформированных в подразделениях потребностей не представляется возможным.

- Так как склады подразделений имеют ограниченные размеры, то запасы, приобретенные по потребностям подразделения, хранятся в больничной аптеке и становятся доступными к заказу всему подразделениями. Для контроля распределения закупленных препаратов с потребностями подразделений приходится применять сложные схемы, например, резервирование или раздельное хранение.

- Нет контроля над непревышением бюджета закупок медикаментов по каждому подразделению, так как это не входит в зону ответственности больничной аптеки.

- Нет контроля заявок подразделений на закупку по перечню номенклатуры.

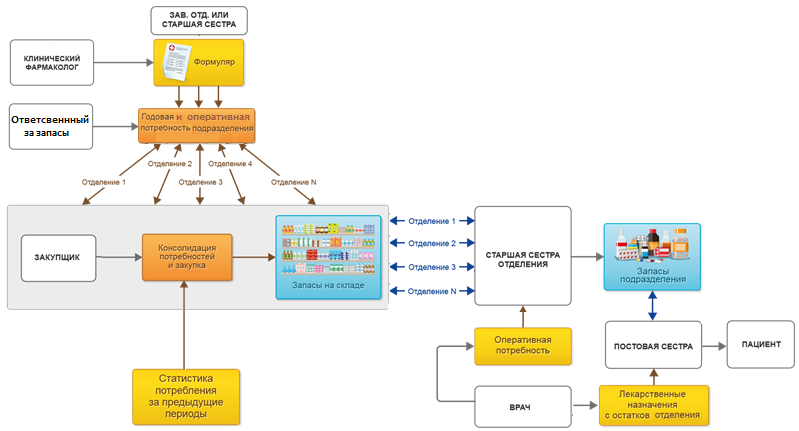

Схема снабжения с управлением запасами

Децентрализованная схема снабжения имеет существенный недостаток – отсутствие единой точки управления запасами медикаментов в медицинской организации.

Введение схемы снабжения с управлением запасами подразумеваем создание единого центра контроля запасов медицинской организации – ответственного за запасы. Эту роль может выполнять заместитель главного врача по лечебной работе. Для того чтобы ответственный за запасы мог эффективно выполнять свои функции ему необходима разнообразная информация:

- уровень текущих запасов медикаментов;

- уровень потребности в медикаментах;

- статистика потребления медикаментов.

Для введения схемы снабжения с управлением запасами необходима автоматизация как процессов учёта, так и процессов планирования обеспечения, поэтому к автоматизированному складскому учету медикаментов на складах медицинской организации добавляется автоматизированный оперативный складской учет медикаментов на складах подразделений (склады старших медицинских сестер). Вся заявочная кампания переводится в автоматизированную систему: сбор заявок, консолидация в общий план закупок, сопоставление со складскими остатками, сопоставление с лотами и спецификациями уже заключенных договоров поставки и поставленными товарами, отслеживание исполнения потребностей подразделений, корректировки потребностей. Это позволяет иметь информацию обо всех потребностях и текущих запасах в единой точке, а также накапливать статистику потребления медикаментов по подразделениям.

Рис.4. Общая схема снабжения с управлением запасами

- Складской учет материалов ведется на 2-х уровнях: склад, подразделение.

- В медицинской организации выделяется ответственный за запасы во всей медицинской организации (центр управления запасами).

- Списание производится в момент передачи товара на пост или кабинет (или в конце некоторого периода).

- Формирование годовых и оперативных потребностей в медикаментах в подразделениях формируется с учетом утвержденного формуляра медицинской организации [9]. Формуляр ограничивает перечень закупаемых медикаментов и утверждается руководством медицинской организации.

- При анализе годовых потребностей в медикаментах, которые были сформированы в подразделениях, ответственный за запасы анализирует статистику потребления подразделений за предыдущие периоды на предмет обоснованности закупки.

- Производятся консолидированные закупки, т.е. формируется единая заявка на закупку медикаментов по потребностям разных подразделений.

- При формировании консолидированной заявки потребности к закупке сокращаются с учётом остатков на складе аптеки.

- Консолидированная закупка по потребностям всех подразделений дает возможность отказаться от резервирования товаров на складе, но при этом вводится обязательный контроль требований подразделений на предмет соответствия заказа ранее сформированной потребности.

- Ответственный за запасы может использовать дополнительные методы контроля затрат – контроль бюджетов подразделений на закупки медикаментов.

- Лекарственные назначения выполняются с учетом остатков больничной аптеки.

Для обоих типов схем этапы движения медикаментов из больничной аптеки в подразделения одинаковы (рис. 3 и рис. 4):

- Товар со склада отгружается по требованию, поступившей от старшей сестры, в подразделение.

- Старшая сестра подразделения согласно листам назначения передает медикаменты на пост.

- Постовая/палатная сестра выдает медикаменты пациентам согласно листам назначений.

- В листе назначений постовая/палатная сестра ставится отметки о выдаче медикаментов пациентам.

Но так как в схеме управления запасами складской учет в подразделениях автоматизирован, то документооборот со складом может быть организован в электронном виде. Для упрощения ведения складского учета в подразделениях может применяться штрихкодирование потребительских (вторичных) упаковок с присвоением индивидуального номера упаковке. Факт передачи упаковки на пост/кабинет фиксируется с помощью штрихкод сканера.

Схема снабжения с управлением запасами не противоречит 747 приказу [1], но при этом расширяет возможности по управлению запасами без существенного увеличения трудозатрат на ведение учета. В таблице 1 приведено сравнение выполняемых функций с указанием отличий от децентрализованной схемы снабжения.

Таблица 1.

Распределение функций в схеме снабжения с управлением запасами. Выделены изменения относительно децентрализованной схемы снабжения

Источник

Необходимый запас лекарственных средств

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18 “Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 декабря 2018 г.)

Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18

“Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа”

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 декабря 2018 г.)

Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа

Методические рекомендации МР 3.1.2.0139-18

1. Область применения

1.1. Методические рекомендации содержат критерии расчета потребностей в профилактических и лечебных препаратах, коечного фонда, дезинфекционных средств, оборудования для искусственной вентиляции легких (далее — ИВЛ) и оценки сатурации, а также средств индивидуальной защиты на период пандемии гриппа.

1.2. Методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также могут быть использованы руководителями медицинских организаций и госпитальными эпидемиологами.

2. Общие положения

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) в странах разработаны «Национальные планы подготовки к пандемии гриппа и ответных мер» (далее — Планы). Мощным стимулом для создания таких Планов стали эпизоотии птичьего гриппа A(H5N1) и A(H7N9) и многочисленные жертвы среди людей, заразившихся этими высоко патогенными вирусами.

Одним из важнейших компонентов Национальных планов подготовки к пандемии является создание запаса противовирусных препаратов. Математическое моделирование количества случаев смерти в период пандемии показало, что при наличии запасов противовирусных средств, достаточных для лечения 20% населения, можно снизить смертность на 53% (Gianti R et al, Emerg Infect Dis, 2005 Sep; 11(9): 1355-62) (рис 1). Кроме того, при указанном количестве противовирусных препаратов, при условии чувствительности к ним пандемического вируса, число госпитализаций снизится на 50-77% (рис 2).

Рис 1. Влияние резерва противовирусных средств на смертность при пандемии гриппа

Рис 2. Моделирование эффективности использования запасов противовирусных препаратов (ингибиторов нейраминидазы) для борьбы с пандемией гриппа

Пандемия гриппа A(H1N1)pdm09 2009 года показала, что при существующей системе надзора за гриппом и развитом промышленном потенциале предприятий-производителей противогриппозных вакцин, вакцины, специфические к пандемическому вирусу, были получены через 4-5 месяцев после начала пандемии. Это обусловливает необходимость запасов достаточного количества противовирусных средств для защиты здоровья человека в начальный период пандемии.

Как показывает история эпидемий и пандемий основная заболеваемость приходится на детей и людей молодого возраста (табл. 1).

Заболеваемость гриппом и ОРВИ городского населения в РФ за период эпидемий по стране (%) (по данным Федерального центра по гриппу)

| Период | Возрастные группы | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0-2 года | 3-6 лет | 7-14 лет | 15-64 года | более 65 лет | |

| 2009-2010 | 77,9 | 75,8 | 45,2 | 7,6 | 1,7 |

| 2010-2011 | 64,0 | 63,8 | 32,9 | 6,4 | 1,9 |

| 2011-2012 | 61,1 | 64,4 | 28,3 | 4,3 | 1,6 |

| 2012-2013 | 74,6 | 75,0 | 35,4 | 6,1 | 2,5 |

| 2013-2014 | 67,0 | 66,5 | 29,3 | 4,5 | 1,8 |

| 2014-2015 | 72,0 | 72,5 | 36,3 | 5,7 | 2,7 |

| 2015-2016 | 50,7 | 52,0 | 22,8 | 4,8 | 2,0 |

| 2016-2017 | 72,5 | 75,0 | 36,9 | 6,1 | 3,2 |

| 2017-2018 | 51,1 | 56,2 | 25,7 | 4,8 | 2,5 |

Вместе с тем, случаи смертельного исхода чаще регистрируются среди больных старшей возрастной группы — лиц трудоспособного возраста (рис. 3).

Рис. 3 Возрастная структура лиц, умерших от гриппа в эпидемию A(H1N1)pdm09 в 2009 г. (по данным 38 ОБ)

При формировании запасов препаратов на случай пандемии следует учитывать, что наиболее частым осложнением гриппа бывает пневмония. При этом, гораздо чаще, чем при «сезонном» гриппе, развивается первичная вирусная пневмония — геморрагическая пневмония, продолжающаяся не более 3-4 дней и сопровождающаяся высокой летальностью. Истинная первичная гриппозная пневмония может наблюдаться, прежде всего, у больных, страдающих хроническими заболеваниями сердца и легких, сопровождающимися застойными явлениями в малом круге кровообращения, беременных в III триместре, а также других категорий пациентов, относящихся к группе высокого риска по развитию тяжелого/осложненного течения гриппа.

В значительном проценте случаев заболевание гриппом осложняется также инфекцией, вызванной бактериальной микрофлорой Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, или Staphylococcus aureus. Иногда встречается комбинированная инфекция (вирусная и бактериальная пневмония). Наиболее неблагоприятно сочетание гриппа и стафилококковой инфекции. В период эпидемии гриппа стафилококковые пневмонии составляют 40-60% и отличаются особой остротой течения, скоростью нарастания и изменения клинической симптоматики, склонностью к абсцедированию и развитию других гнойных осложнений.

В патологический процесс может вовлекаться и центральная нервная система. Ее поражение характеризуется определенным полиморфизмом, включая асептический менингит, энцефалит. Картина неврологических симптомов при осложненном течении гриппа может дополняться признаками миозита и рабдомиолиза. Эти проявления чаще встречаются у детей.

К другим осложнениям можно отнести развитие инфекционно-аллергического миокардита, перикардита.

Анализ случаев смертельного исхода от лабораторно подтвержденного гриппа в последнюю пандемию (сезон 2009 — 2010 гг.), вызванную вирусом A(H1N1)pdm09, выявил, что наиболее часто отягчающими обстоятельствами являлись заболевания эндокринной системы — в 9,2% случаев, в том числе ожирение — в 5,8%. Иммуносупрессивные состояния, включая ВИЧ, болезни крови и новообразования встречались в 5,3% случаев, заболевания сердечно-сосудистой системы — в 6,4%, хронические заболевания легких — в 3,6% случаев, беременность — в 4,5% случаев.

Готовность медицинских организаций к работе в период пандемии гриппа в существенной степени определяется наличием неснижаемого запаса основных терапевтических препаратов (этиотропных, симптоматических, патогенетических) и реанимационных средств. При этом, стратегия защиты населения в период пандемии должна быть направлена на сохранение жизнедеятельности социальных структур, а также предотвращение смертельных исходов от гриппа и его осложнений. Исходя из этого, первоочередной защите подлежит медицинский персонал, работающий непосредственно с больными или высоко заразным инфекционным материалом (персонал инфекционных стационаров, поликлиник, бригад скорой помощи, эпидемиологи, вирусологи). При высокой одномоментной заболеваемости велика вероятность дезорганизации хозяйственной и социальной жизни. Ввиду этого, следует также проводить профилактику гриппа среди работников, обеспечивающих жизнедеятельность региона, например, транспорта, работников полиции и т.п.

Обязательной защите подлежат контингенты высокого риска осложнений гриппа, особенно дети 0-6 лет и лица старше 65 лет. Следует заранее определить численность этих контингентов в регионе и порядок распределения вакцин и других средств защиты среди них.

3. Критерии расчета запаса лечебных и профилактических средств, аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на период пандемического сезона

При расчете запасов препаратов, необходимых для профилактики и лечения гриппа в первую пандемическую волну, следует учитывать следующие факторы:

— численность и возрастная структура населения в регионах;

— заболеваемость и процент госпитализации (прогнозируемое число амбулаторных и стационарных больных);

— возрастная структура заболевших и госпитализированных;

— численность групп риска инфицирования и риска развития тяжелых и осложненных форм; порядок приоритетности их защиты;

— возрастные пороги использования препаратов и вакцин;

— чувствительность вирусов к химиопрепаратам.

Численность населения в регионах, возрастная структура. Для расчета потребностей региона в лечебных и профилактических препаратах, оборудования для палат интенсивной терапии, помимо общероссийских показателей необходимо иметь сведения о численности и возрастном составе населения в регионе, поскольку местные показатели могут отличаться от средних по Российской Федерации.

Заболеваемость и процент госпитализации. Возрастная структура.

В пандемии XX века и в первую пандемию XXI века (2009 г.) в структуре заболевших преобладали дети школьного возраста и молодые люди. Так, в 2009 г. в первую эпидемию пандемического вируса A(H1N1)09pdm в Российской Федерации заболеваемость детей 0-2 и 3-6 лет была традиционно высока, но превышала среднюю эпидемическую заболеваемость за последние 20 лет всего на 2-7%,тогда как в возрастной группе 7-14 лет превышение достигло 12,1%, что было в 1,6 раза выше, чем в обычные эпидемии (рис. 4). Минимальная заболеваемость — 1,3% была у лиц старше 65 лет.

Заболевания среди детей 0-2, 3-6 и 7-14 лет протекали относительно легко, что подтверждается достаточно редкой госпитализацией заболевших: 5,3%, 1,9% и 1,5% соответственно. Эти показатели были на 0,2-0,5% ниже, чем в предыдущую эпидемию смешанной этиологии (A(H1N1), A(H3N2), В) в январе-мае 2009 г. (рис 4).

При этом больные в возрасте 15-64 лет и старше 65 лет нуждались в госпитализации в 3,4 и 2,8 раза чаще, чем в предыдущую эпидемию.

Рис.4. Госпитализация больных гриппом разного возраста в эпидемию 2009 г., %

В среднем процент госпитализации в эпидемию гриппа A(H1N1)pdm09 составил для больных 15-64 лет — 2,4% и для больных 65 лет и старше — 1,4%. В целом, в Российской Федерации госпитализации подлежало 2,6% от всех заболевших.

ВОЗ по результатам анализа ситуации в разных странах (табл.1 приложения) определила средний процент госпитализации — 10%. При этом 25-30% госпитализированных нуждались в интенсивной терапии, 12% госпитализированных — в подключении к аппарату ИВЛ.

По данным инфекционных стационаров в России, в 2009 г. в ИВЛ нуждались 7-12% госпитализированных. Примерный расчет количества заболевших, нуждающихся в медицинской помощи в субъекте Российской Федерации с численностью населения 1 млн. чел. приведен в таблице 2 приложения.

Одним из показателей тяжести эпидемии является летальность от гриппа. По данным, представленными 38 городами — опорными базами Федерального центра по гриппу (ФЦГ), из общего количества случаев смерти от лабораторно подтвержденного гриппа 92,4% приходилось на возраст 18-64 года, в том числе 4,5% — на детей 0-17 лет и 3,0% на лиц 65 лет и старше (рис. 2). Показатели летальности в эпидемию гриппа A(H1N1) pdm09 в 50-100 раз превышали аналогичные показатели в эпидемии двух последних десятилетий.

Возрастные пороги использования препаратов. При расчете запасов вакцин и химиопрепаратов следует учитывать возрастные пороги их использования, а также кратность иммунизации и продолжительность курса химиотерапии. В таблицах 3-6 приложения представлены примерный перечень препаратов, запасы которых целесообразно иметь на случай пандемии. К таким препаратам относятся этиотропные антивирусные препараты, антибиотики, жаропонижающие и противовоспалительные средства, некоторые патогенетические средства.

Чувствительность к химиопрепаратам. Важнейшим условием для успешного лечения гриппа является его чувствительность к химиопрепаратам.

Для вирусов гриппа подобных A(H1N1)pdm09, изолированных в Российской Федерации, показана устойчивость к препаратам адамантанового ряда и высокая чувствительность ко второй основной группе противовирусных препаратов — ингибиторам нейраминидазы осельтамивиру (Тамифлю), занамивиру (Реленза), а также к ингибиторам слияния умифеновир (Арбидол). Вместе с тем, периодически появляются сообщения об изоляции вирусов, устойчивых к осельтамивиру.

Имеющиеся в ВОЗ данные указывают на то, что осельтамивир, при его надлежащем назначении, может способствовать значительному снижению риска развития пневмонии (одной из основных причин смерти как от пандемического, так и от «сезонного» гриппа) и уменьшению потребности в госпитализации. Для пациентов, у которых с самого начала заболевания состояние здоровья начинает резко ухудшаться, а также для пациентов с нарушениями здоровья, повышающими риск развития тяжелого гриппа, рекомендуется начинать лечение осельтамивиром как можно раньше — не позднее 48 часов со времени появления симптомов. Раннее применение этиотропных противовирусных средств существенно улучшает прогноз заболевания.

4. Расчет запаса вакцин

Наиболее эффективным способом ограничения распространения эпидемий и пандемии гриппа является защита населения специфическими вакцинами. В случае совпадения вакцинного штамма и этиологического агента эпидемии (пандемии) эффективность вакцинации достигает 70% и более. Вместе с тем, наработка вакцин, специфических к пандемическому штамму в количестве, достаточном для защиты населения, занимает 5-6 мес., что не позволяет обеспечить их готовность и применение на этапе распространения первой волны пандемии. Как правило, штаммоспецифические вакцины могут использоваться только в эпидемии второй пандемической волны.

В настоящее время разрабатываются вакцины, направленные на все субтипы вирусов гриппа человека — универсальные. Две рекомбинантные универсальные вакцины Multimeric-001 (производство Biond-Vax) и FLU-v (производство компании SEEK), обладающие кросс-протективной активностью, уже зарегистрированы. На их производство требуется существенно меньше времени (4-5 нед.), что дает возможность вакцинировать население на самых ранних этапах развития пандемии. Универсальные вакцины не создают стерильный иммунитет, но значительно облегчают клиническое течение инфекции и предотвращают развитие осложнений. Этот вид вакцин, возможно, сможет применяться в качестве праймирующих в самом начале пандемии с последующим бустированием вакцинами из пандемического штамма.

В условиях пандемии возможны два варианта тактики вакцинопрофилактики гриппа:

1. Защита 70% всего населения. Этот вариант является оптимальным. При этом подлежит вакцинации свыше 100 млн. человек, для чего потребуется 100 млн. доз вакцины при однократном введении (таблица 7 приложения).

2. Вакцинопрофилактика в группах повышенного риска инфицирования и неблагоприятных последствий заболеваний гриппом, а также работников, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Опыт первой эпидемии пандемического гриппа A(H1N1)09pdm подтвердил, что к контингентам высокого риска инфицирования относятся:

— медицинский персонал медицинских организаций;

— организованные дети 3-6 лет, школьники и учащиеся образовательных организаций (возрастные группы 7-14 и 15-17 лет);

— работники транспорта, образовательных организаций, сферы обслуживания;

— воинские подразделения, размещенные в казармах.

К контингентам высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом относятся:

— беременные женщины, особенно в третьем триместре,

— лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушения и ожирением, независимо от возраста.

При расчете необходимого количества вакцины для групп риска следует исходить из их численности в субъектах.

Вакцинопрофилактика в период пандемии имеет особенности, а именно то, что однократная иммунизация может не обеспечить надежного иммунитета, и будет показана двукратная аппликация. В таком случае расчетное количество доз вакцин следует удвоить. Иммунизация населения проводится зарегистрированными на территории Российской Федерации лекарственными иммунобиологическими препаратами в соответствии с инструкцией по их применению.

Помимо вакцин от гриппа рекомендуется вакцинопрофилактика частого осложнения гриппа — пневмококковой инфекции. Наиболее уязвимыми группами населения являются дети до 5 лет, лица старше 65 лет и пациенты с иммунодефицитами, обструктивными бронхитами, циррозом печени, сахарным диабетом.

5. Характеристика этиотропных противовирусных препаратов

Несмотря на то, что средства борьбы с гриппом включают в себя препараты, охватывающие практически все возможные способы влияния на инфекционный процесс, ВОЗ для лечения и профилактики гриппа, в первую очередь, рекомендовала создание запасов препаратов этиотропного действия, оказывающих непосредственное воздействие на вирусную репродукцию.

Круг противовирусных препаратов, подавляющих репликацию вирусов, достаточно ограничен. В настоящее время он представлен ингибиторами фермента нейраминидазы и блокаторами ионного канала вирусных частиц.

Эффективными и широко применяемыми ингибиторами нейраминидазы являются препараты осельтамивир и занамивир.

Занамивир имеет низкую биодоступность при пероральном применении, и должен вводиться в дыхательные пути с помощью ингалятора или интраназального аэрозоля. Следует отметить при планировании запасов занамивира, что он не разрешен к использованию у пациентов, находящихся на ИВЛ.

Пероральный ингибитор нейраминидазы осельтамивир фосфат (Tamiflu) в клинических испытаниях продемонстрировал высокую эффективность при лечении, начатом в первые 36 часов заболевания.

Оба препарата избирательно связывают нейраминидазу вируса (NA) и действуют на вирус гриппа А и В.

Позже были разработаны еще 2 препарата, относящиеся к ингибиторам нейраминидазы: Перамивир для внутривенного введения и Ланинамивир с ингаляционным путем введения. В Российской Федерации эти препараты в настоящее время не зарегистрированы и не применяются. Перамивир предназначен для лечения больных старше 18 лет (для использования в младшем возрасте пока отсутствует доказательная база). Форма выпуска — раствор для внутривенного введения. Применяется при тяжелых формах гриппа или у больных, у которых пероральный прием препарата не эффективен (рвота, диарея).

Ланинамивир разработан для лечения в 2010 году. Данные экспериментальных исследований показали, что эффект препарата более длительный и сильный, по сравнению с осельтамивиром (Тамифлю). Высокая концентрация в слизистых респираторного тракта сохраняется до 5 дней.

Блокаторы М2 канала. Первыми разработанными противовирусными препаратами были препараты класса адамантанов: ремантадин, амантадин и др.. Амантадин вначале использовали для лечения болезни Паркинсона, а в 1966 г. стал применяться для лечения и профилактики гриппа. Широкое применение в Российской Федерации получил препарат — Ремантадин ( -метил-1-адамантаметиламин производное адамантана). Препарат активен в отношении вируса гриппа А.

Полимерный препарат «Альгирем», разработанный в ФБУН НИИ гриппа Минздрава России, сохранил спектр противовирусной активности своего предшественника, а растворимая форма препарата в сочетании с альгинатом натрия в сахарном сиропе предпочтительна в педиатрической практике.

Вместе с тем, в настоящее время резистентность вирусов к этим препаратам практически достигает 100%. Появившейся в 2009 г. вирус А/Калифорния/07/09 оказался изначально устойчивым к ремантадину, так же, как и вирусы птичьего гриппа A(H5N1), относящиеся к разным клайдам.

С другой стороны, мутации в М2-белке вируса гриппа, обусловившие их устойчивость к адамантанам, не стабильны и возможна реверсия вирусов по этому признаку. В период эпидемии гриппа (A(H1N1), A(H3N2), В в январе-мае 2009 г. более 90% вирусов гриппа A(H1N1) оказались устойчивыми к осельтамивиру, но, вместе с тем, проявляли чувствительность к адамантанам. Поэтому со стороны ВОЗ ведется постоянный мониторинг чувствительности вирусов ко всем этиотропным препаратам, и при назначении терапии следует учитывать эти результаты. Следует также иметь ввиду риск появления устойчивости вирусов гриппа при создании запасов препаратов и основываться на диверсификации их запасов.

В настоящее время активно разрабатываются перспективные препараты — ингибиторы вирусной РНК-полимеразы. Одним из таких препаратов является рибавирин. В организме препарат фосфорилируется. Монофосфат угнетает синтез гуаниновых нуклеотидов, трифосфат ингибирует вирусную РНК-полимеразу и нарушает образование вирусной РНК. Действует на вирусы гриппа А, В, на PC-вирусную инфекцию. Из-за относительно высокой токсичности имеет ограниченное применение. Из препаратов этого класса следует отметить также Фавипиравир (Т-705), хотя в России он не зарегистрирован.

В 1980 годы в СССР был разработан препарат, активный против вирусов гриппа типа А и В — Умифеновир (Арбидол), а также действует в отношении вирусов, вызывающих и другие ОРВИ. Такую широкую активность препарата связывают с его способностью стимулировать синтез интерферона. Препарат обладает способностью стимулировать гуморальные и клеточные реакции иммунитета, фагоцитарную функцию макрофагов. Противовирусное действие препарата обусловлено подавлением слияния липидной оболочки вируса с клеточными мембранами при контакте вируса с клеткой.

Терапевтическая эффективность Умифеновира при гриппе проявляется в снижении интоксикации и выраженности катаральных явлений, укорочении периодов лихорадки и общей продолжительности заболевания. Относится к малотоксичным препаратам (LD50>4 г/кг). Умифеновир обладает широким спектром умеренно выраженного противовирусного действия, в том числе в отношении устойчивых к осельтамивиру и занамивиру штаммов вируса гриппа, обладает низкой токсичностью, совместим с другими противовирусными препаратами и антибиотиками. Убедительность доказательств механизма противовирусного действия и объем доказательной базы Умифеновира соответствовали требованиям, предъявляемым ВОЗ, что послужило основанием для присвоения ему международного кода АТХ как противовирусному препарату прямого действия (J05A — Direct acting antivirals).

Новым отечественным препаратом с умеренным противовирусным эффектом является препарат Метилтионитрооксодигидротриазолотриазинид натрия (Триазавирин). Препарат представляет собой синтетический аналог гуанина. Основным механизмом действия препарата триазавирин является ингибирование синтеза вирусных РНК и репликации геномных фрагментов. В настоящее время разрешен для лечения больных гриппом и ОРВИ другой этиологии. Триазавирин относится к нетоксичным препаратам и эффективен на всех стадиях заболевания.

6. Экстренная профилактика в очагах гриппа

Химиопрофилактика гриппа ингибиторами нейраминидазы (осельтамивир, занамивир) рекомендуется только в особых случаях в связи с риском возникновения устойчивости возбудителя к этим препаратам. Химиопрофилактика показана прежде всего, лицам с риском развития осложненных форм заболевания, имевшим контакт с больным гриппом (подтвержденным лабораторно) или подозрением на грипп. Группы риска: люди в возрасте 65 лет и старше; дети в возрасте до 2 лет; беременные и женщины в течение двух недель после родов; постояльцы домов престарелых или других учреждений интернатного типа; больные хроническими заболеваниями (хронические респираторные заболевания, в том числе бронхиальная астма; хронические заболевания сердца, почек, печени или неврологические заболевания; сахарный диабет; гемоглобинопатии; иммуносупрессии; ожирение (ИМТ 40), и др.).

Профилактика рекомендована в первые 48 часов после контакта с больным гриппом, подтвержденным лабораторно, или с подозрением на инфекцию. Больные считаются заразными (опасными) во временном интервале между 24 часами до начала клинических проявлений гриппа и до окончания лихорадки.

Химиопрофилактика в эпидемических очагах рекомендуется для контроля вспышек гриппа в организованных коллективах. Особое внимание уделяется учреждениям долгосрочного ухода, домам престарелых и т.п.

Для экстренной профилактики гриппа также рекомендовано использование Умифеновира.

Наименьший выбор препаратов существует для профилактики гриппа у детей в возрасте до 0,5 года. Действенным способом защиты грудных детей будет вакцинопрофилактика беременных в III триместре и кормящих матерей.

В этом случае младенец получает защитные антитела с молоком матери. Маленьким детям разрешено применение рекомбинантных интерферонов. Детям до 1 года профилактику гриппа следует проводить только по эпидемическим показаниям в очагах инфекции, пока существует опасность заражения. С 1-2 лет возможно также применение этиотропных химиопрепаратов.

7. Расчет количества препаратов для лечения больных гриппом в период пандемии

Помимо средств этиотропной терапии, необходимо иметь запас патогенетически направленных препаратов, способствующих ликвидации развившихся в ходе инфекционного процесса нежелательных симптомов (синдромов): жаропонижающих, сосудорасширяющих, противосудорожных, мочегонных препаратов, средств, предупреждающих развитие геморрагического синдрома, препаратов сурфактанта.

Так как у 90-98% заболевших была отмечена гипертермия, то необходим запас нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как парацетамол, ибупрофен и для парентерального введения при оказании неотложной помощи — метамизол натрия.

Следует также отметить, что тяжелые формы гриппа встречаются примерно в 2% у лиц в возрасте до 2 лет и старше 65 лет, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями легких, включая бронхиальную астму, заболеваниями сердца, почек, печени, заболеваниями крови, сахарным диабетом, ожирением, первичным и вторичным иммунодефицитом, имеющим хронические очаги инфекции, длительно получающих аспирин. Таким лицам часто показано назначение антибиотиков, которые также необходимо включать в резерв химиопрепаратов.

Максимальный уровень госпитализации составляет, как уже упоминалось, 10% от заболевших, из них в 50% случаев — дети до 18 лет.

Примерный расчет необходимого количества лекарственных препаратов для амбулаторного и стационарного лечения при пандемии умеренной интенсивности и тяжести (подобной 2009-2010 гг., вызванной вирусом гриппа А(Н1N1)09pdm) в Российской Федерации на 1 млн. населения представлен в таблицах 3-6 Приложения.

8. Расчет потребности в аппаратах ИВЛ, пульс-оксиметров и средств индивидуальной защиты

Клиническое ухудшение характеризуется развитием первичной вирусной пневмонии, разрушающей легочные ткани и не чувствительной к антибиотикам, а также функциональной недостаточностью многих органов, включая сердце, почки и печень. Для ведения таких пациентов необходимы отделения интенсивной терапии, где в дополнение к химиопрепаратам используются другие виды терапии, в том числе назначается адекватная респираторная поддержка. Респираторная поддержка проводится тремя методами: ингаляция чистым медицинским кислородом, неинвазивная вентиляция легких и искусственная вентиляция легких.

Показанием к механической (искусственной) вентиляции легких является нарастающая гипоксемия, истощение больного человека (синдром утомления дыхательных мышц). Прямыми показаниями к механической вентиляции является ОРДС 2 степени (Pao2\FiО2 *

| Класс препаратов | Наименование | Торговое название | Форма выпуска | Необходимое количество | Возрастные группы (в годах) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| * Рассчитано в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи при гриппе средней и тяжелой степени тяжести (2012 г.) | |||||||||||

Потребность в лекарственных препаратах для лечения гриппа в период пандемии на 1 млн. населения (в амбулаторных условиях)

| Класс препаратов | Наименование | Торговое название | Форма выпуска | Необходимое количество | Возрастные группы (в годах) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1).jpg)