- Метод восстановления посттравматических перфораций барабанной перепонки различных локализаций

- Перфорация барабанной перепонки — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы перфорации барабанной перепонки

- Патогенез перфорации барабанной перепонки

- Классификация и стадии развития перфорации барабанной перепонки

- Осложнения перфорации барабанной перепонки

- Диагностика перфорации барабанной перепонки

- Сбор анамнеза

- Осмотр

- Отомикроскопия и отоэндоскопия

- Тимпанометрия

- Тональная пороговая аудиометрия

- Отоневрологическое исследование

- Спиральная компьютерная томография (СКТ)

- Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- Лечение перфорации барабанной перепонки

- Медикаментозное лечение

- Хирургическое лечение

- Тканевая инженерия

- Прогноз. Профилактика

Метод восстановления посттравматических перфораций барабанной перепонки различных локализаций

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

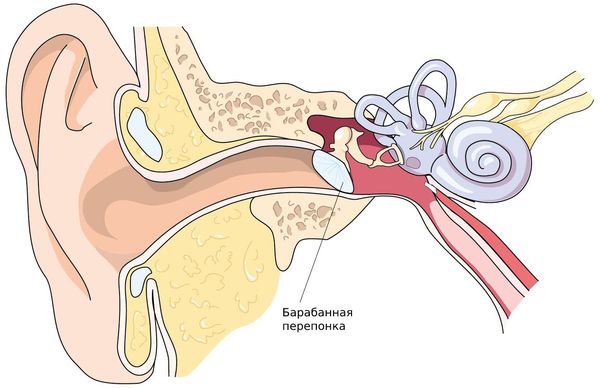

Введение. Барабанная перепонка представляет собой живую, функционирующую мембрану, в которой не только меняется напряжение в зависимости от действия мышечного аппарата уха, но изменяется также крово — и лимфонаполнение при воздействии таких раздражителей внешней среды, как интенсивный звук, изменение давления, температуры, влажности и др. [6].

Посттравматические перфорации барабанной перепонки возникают от удара по уху (например: ладонью, мячом, снежком и т.д. — когда в момент удара пространство в наружном слуховом проходе становится замкнутым, и столбик воздуха травмирует перепонку). При удалении ушной серы с помощью спички, скрепки, гвоздиком и пр., при неловких попытках извлечь из уха инородное тело, когда это инородное тело заталкивается еще глубже в наружный слуховой проход и разрывает барабанную перепонку. Также барабанная перепонка может быть травмирована при переломах височной кости, при резких перепадах давления (например, у ныряльщиков).

Строение барабанной перепонки не имеет аналогов в организме и обусловлено ее исключительными свойствами. Своеобразное гистологическое строение, распределение сосудов в различных участках барабанной перепонки, характер сосудистой сети и локализация главных сосудистых анастомозов обязательно должны быть учтены при патологических процессах и в хирургической практике [1, 2, 5].

Перфорация в барабанной перепонке меняет физиологические условия в барабанной полости. Постоянное соприкосновение с внешней средой через открытую барабанную перепонку раздражает слизистую оболочку среднего уха, вызывая перманентное катаральное состояние ее покровного эпителия. Перфорационное отверстие барабанной перепонки является анатомической предпосылкой для развития хронических форм средних отитов и снижения слуховой функции. Расширение представлений о функциональных способностях и тонкой направленности работы отдельных структур среднего уха обязывает, с одной стороны, бережно относиться к ним, максимально щадя при операциях, с другой – как можно раньше проводить лечение заболеваний среднего уха и предупреждать их проявления [3].

Поэтому основной задачей оториноларингологов является закрытие перфораций барабанной перепонки вне зависимости от причины её возникновения [7]. Учитывая проведенное исследование, проблема восстановления целостности барабанной перепонки остается актуальной и требует поиска еще более эффективных методов лечения.

Цель исследования: сравнить эффективность закрытия травматических перфораций барабанной перепонки в зависимости от локализации дефекта.

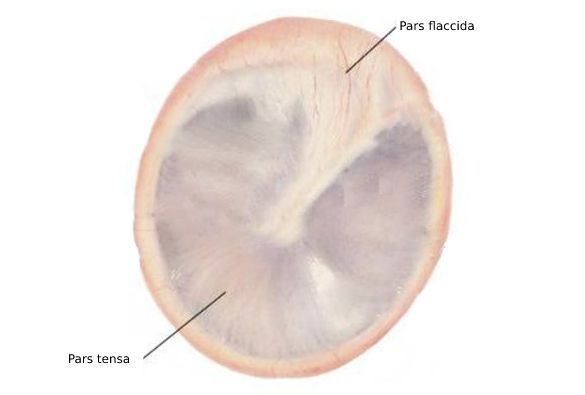

Материал и методы. Особенностью исследования явилось разделение пациентов на группы, учитывая гистологическое строение и особенности кровоснабжения. Барабанная перепонка (membrana tympani, myrinx) представляет собой анатомическое образование неправильной формы (овал высотой 10 мм и шириной 9 мм), очень упругое, малоэластичное и очень тонкое, до 0,1 мм. Она состоит из слоев: наружного — кожного (эпидермального), являющегося продолжением кожи наружного слухового прохода, внутреннего — слизистого, являющегося продолжением слизистой оболочки барабанной полости. Сама толща перепонки между этими двумя слоями состоит из фиброзной соединительной ткани, небольшая часть перепонки, расположенная в области ривиниевой вырезки (выше короткого отростка и складок), не имеет среднего (фиброзного) слоя. Слой фиброзной соединительной ткани представлен наружным и внутренним слоем фиброзных волокон. Наружный слой образован радиарными волокнами, они проходят от рукоятки молоточка к нижней части костного кольца. Внутренний слой состоит из трех видов волокон – циркулярных, параболических и полулунных. F. Fumagalli (1947) указывал, что между волокнами образуются незащищенные участки. Такие зоны характерны в точке перекреста двух одинаковых волокон. Передние квадранты натянутой части перепонки наиболее подвержены образованию перфораций, а задние квадранты – атрофии, адгезии и фиксации со слуховыми косточками (рис. 1) 3.

Рис. 1. Схематическое изображение слоя фиброзной соединительной ткани (объяснение в тексте).

Сосудистая сеть барабанной перепонки имеет обильное кровоснабжение. Все основные сосуды и порядковые ветви барабанной перепонки извилисты, что объясняется колебаниями барабанной перепонки при воздействии на нее звуком [1, 2]. Как в наружном слое БП, так и в слое со стороны барабанной полости выделяют две зоны сосудистой сети – периферическая и центральная. Между ними распределяется система радиальных сосудов [1, 2]. Периферические участки барабанной перепонки получают кровоснабжение из задних верхних ветвей a.Stylomastoidea — ветка a.auricularis posterior. Передние и верхние отделы – из задней ветви а.tympanica anterior. Является мелкой ветвью a.maxillaris internae. Передние нижние отделы — из внутрикостных ветвей a.auricularis profunda. Центральную зону перепонки питает нисходящая артерия мукозного слоя барабанной перепонки, которая расположена по внутренней поверхности рукоятки молоточка, образуется путем слияния задней ветви а. tympanica anterior и мелких веточек a.stylomastoidea [1, 2, 4]. Учитывая большую подвижность задних отделов барабанной перепонки в отличии от передних, диаметр кровеносных сосудов в задних отделах значительно больше, и кровоснабжение намного лучше (рис. 2).

Рис. 2. Кровоснабжение барабанной перепонки.

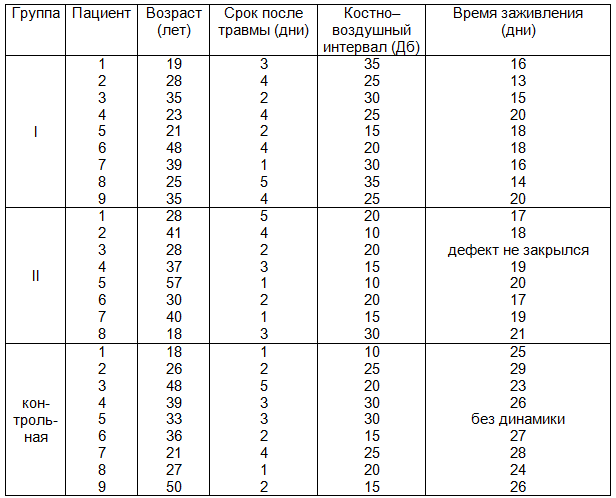

Клинический раздел работы. 26 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет с травматическими перфорациями барабанной перепонки разной локализации наблюдались в Томском филиале ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» и ЛОР — отделении МБЛПУ «Городская больница №3» г. Томска.

Больные были разделены на три группы: в первой группе, состоящей, из девяти человек дефект БП располагался в задних квадрантах. Во второй группе, восемь человек дефект БП находился в передних квадрантах. Третья группа — контрольная, состояла из девяти человек, которым лечение не проводилось, выполнялось лишь наблюдение.

Обязательными условиями включения в исследование являлись: 1) наличие свежей травматической перфорации барабанной перепонки давностью от 1 до 5 дней; 2) хорошая проходимость слуховой трубы, которая контролировалась на тимпанометре Zodiac 901 (GN Otometrics, Дания). Проходимость трубы у всех больных была сохранена в течение всего срока наблюдения. Таким образом, заранее исключался фактор тубарной дисфункции, который мог в значительной степени повлиять на заживление барабанной перепонки. Третьим условием было сохранение подвижности тимпанооссикулярной системы, функционирование которой проверяли путем накладывания на перфорацию кружка из силиконовой пластины. Выраженное улучшение слуха после подобного экранирования указывало на достаточную сохранность функции рычажного аппарата среднего уха. Четвертое условие: дефект барабанной перепонки должен был составлять более одного квадранта.

Всем пациентам проводилась тональная пороговая аудиометрия на аудиометре Orbiter 922-2 (GN Otometrics, Дания). Исследовались пороги воздушного и костного звукопроведения, а также величина костно-воздушного интервала, в день обращения и после восстановления целостности барабанной перепонки.

Выполнялось микрофотографирование барабанной перепонки с дефектом через каждые три дня с применением ригидной оптики Karl Storz (Германия) диаметром 2,7 мм и углом обзора 0°.

Все пациенты наблюдались под операционным микроскопом Sensera (CarlZeiss, Германия) в течение всего периода лечения, через каждые два — три дня. Площади перфораций барабанных перепонок измерялись с помощью устройства для измерения размеров объекта при видеоассистированном оптико-эндоскопическом обследовании, на устройство имеется патент [8].

Каждому пациенту из первой и второй групп производили инфильтрационную анестезию слухового прохода и барабанной перепонки раствором 2% лидокаина. После очистки слухового прохода и барабанной перепонки от сгустков крови и ушной серы, используя микроинструменты, подвернутые в сторону барабанной полости фрагменты барабанной перепонки приподнимают, пытаясь максимально их сопоставить. Благодаря такой манипуляции площадь перфорации барабанной перепонки становится меньше, на оставшийся дефект устанавливают силиконовый диск, и проводят эндауральную лазеротерапию гелий-неоновым лазером (МИЦ ФОТОН-03).

Биологическая доза лазерного облучения составляла 50 Дж/см 2 однократно, суммарная доза 300 Дж/см 2 . Время одной процедуры продолжалось 3 минуты. Каждому пациенту проводилось 6 сеансов [7, 9]. Воздействие лазера в различных органах и тканях животных и человека обладает стимулирующим действием на процессы регенерации. Под влиянием лучей лазера не только ускорялось заживление дефектов кожи и слизистой оболочки, но и восстанавливалось органоспецифическое строение разрушенного участка этих тканей [7, 9].

Результаты и обсуждение. В первой и второй группах улучшение слуха пациенты отмечали сразу после устанановки диска, на протяжении всего срока наблюдения понижения слуха никто не отмечал. В контрольной группе улучшение слуха пациенты отмечали ближе к выздоровлению.

В первой группе костно-воздушный интервал в среднем составлял 26,7 ± 6,6 Дб, во второй группе — 17,5 ± 6,5 Дб, в контрольной группе — 21,1 ± 6,9 Дб. При статистическом анализе значимых различий не выявлено (p > 0,05). При контрольной аудиометрии в день выписки у всех пациентов признаки кондуктивной тугоухости отсутствовали (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели пациентов с посттравматическими перфорациями

Средний возраст больных в I группе составил 30 лет, во второй — 34 года, в третьей 33 года. От момента травмы до первичного осмотра в первой группе прошло 3,2 дня, во второй – 2,6 дня, в третьей – 2,5 дня. Таким образом, по вышеперечисленным показателям группы были практически однородными.

В первой группе визуально дефект перепонки под пленкой, как правило, быстро подсыхал, активно протекал процесс эпидермизации. После полной эпидермизации, силиконовый диск удаляли микроинструментами. Каких-либо побочных явлений, связанных с применением силикона, не наблюдалось. Барабанная перепонка ничем не отличалась по внешнему виду от здоровой.

Во второй группе репаративные процессы по сравнению с первой группой протекали значительно медленнее. Как и в первой группе у пациентов второй группы побочных действий, связанных с применением силикона, не отмечалось. После заживления, с помощью микроинструментов пленки удалялись. На момент выписки анатомически и физиологически барабанная перепонка представляла собой полноценную мембрану. У одного из всех наблюдавшихся пациентов второй группы на фоне проводимого лечения перфорация уменьшилась в размерах, но полностью не закрылась.

В контрольной группе заживление происходило еще медленнее, чем во второй группе. У одного пациента, несмотря на длительное наблюдение в течение 6 месяцев, перфорация сохранилась, и положительной динамики в сторону заживления не отмечалось. Интересно то, что локализация дефекта у данного пациента была в передних квадрантах. У остальных пациентов на момент выписки дефект закрылся полностью, но в месте перфорации барабанная перепонка была истончена.

В целом длительность лечения больных в первой группе в среднем составила 16,7±2,5 дня. Во второй группе закрытие дефекта барабанной перепонки происходило в среднем через 18,7±1,5 дня. В контрольной группе срок заживления составил 26±2 дней (рис. 3). При статистическом анализе различия между группами статистически значимые (p

Источник

Перфорация барабанной перепонки — симптомы и лечение

Что такое перфорация барабанной перепонки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Медведева О. В., ЛОРа со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Перфорация барабанной перепонки (лат. membrana tympani) — это отверстие или разрыв наружной стенки барабанной перепонки. Проявляется болью, шумом или звоном в ухе и ухудшением слуха. В тяжёлых случаях может развиться гнойный средний отит.

Барабанная перепонка — это упругая, малоэластичная и очень тонкая мембрана. Её высота и ширина составляют 9–10 мм, а толщина всего 0,1 мм [1] . Она отграничивает наружное ухо от среднего, защищает тонкие структуры среднего и внутреннего уха от внешней среды и участвует в звукопередаче.

Разрыв барабанной перепонки может произойти по внешним и внутренним причинам.

К внешние причинам, как правило, относятся травмы:

- Акустическая травма — разрыв барабанной перепонки из-за воздействия кратковременного сильного звука, чаще всего при взрывах и выстрелах из ружья или пистолета рядом с ухом. При посещении музыкальных мероприятий такая травма произойти не может, так как настолько сильных и резких звуков там нет.

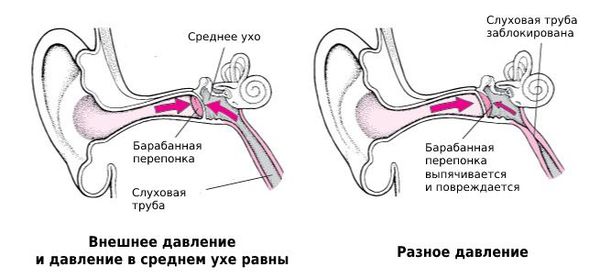

- Баротравма — возникает из-за резкой смены атмосферного давления при авиаперелётах, неправильном погружении под воду или всплытии [2] . Также встречается у дайверов при сопутствующих синуситах, вазомоторных ринитах и искривлениях перегородки носа. Эти заболевания нарушают функцию слуховой трубы, поэтому давление в среднем ухе и снаружи не успевает выравниваться и барабанная перепонка повреждается [3] . Удар ладонью по уху, падение на него или попадание в ухо мяча тоже могут привести к баротравме.

- Черепно-мозговые травмы с переломом костей основания черепа, например височной кости.

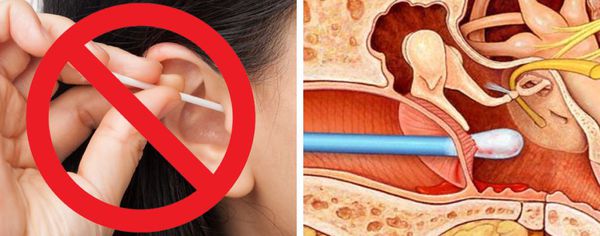

- Механическое повреждение при попадании инородного тела в слуховой проход. Если оно достигает среднего уха, такое ранение считается проникающим. Чаще всего пациенты травмируются, пытаясь чистить ухо твёрдыми предметами: спицами, булавками и ватными палочками. Реже такое случается на природе, например, когда ветка попадает в слуховой проход.

- Ожог барабанной перепонки горячим паром, химически агрессивной жидкостью или окалиной. В таких случаях она может быть разрушена полностью. У сварщиков окалина нередко попадает в слуховой проход, прожигает барабанную перепонку и проникает в среднее ухо, вызывая развитие гнойного отита.

Внутренние причины, как правило, связаны с воспалительным процессом в среднем ухе:

- Острый гнойныйсредний отит, при котором барабанная перепонка повреждается из-за воспалительного процесса. У взрослых наличие гноя в среднем ухе практически всегда приводит к самопроизвольной перфорации. У детей барабанная перепонка более толстая, поэтому выше риск осложнений — гной может прорваться в другие места: в сосцевидный отросток и полость черепа.

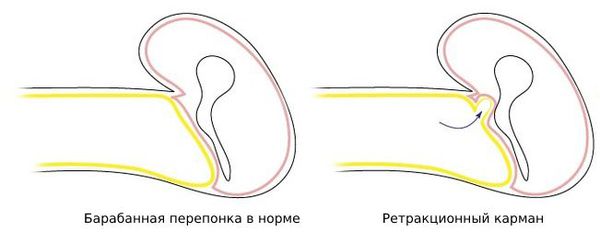

- Острая и хроническая дисфункция слуховой трубы, при которой образуются локальные втяжения перепонки в месте её истончения. Длительное нарушение функции слуховой трубы в среднем ухе создаёт отрицательное давление, барабанная перепонка втягивается в его сторону и истончается. Чаще всего это может происходить в верхней ненатянутой её части, где формируется ретракционный карман — барабанная перепонка местами резко втягивается и одновременно истончается. В какой-то момент при усилении отрицательного давления она рвётся.

При повреждении обеих перепонок слух снижается на 30–40 дБ, но целиком не утрачивается. Глухота же наступает при потере слуха на 90 и более дБ, но при изолированном повреждении перепонок этого не происходит.

Симптомы перфорации барабанной перепонки

Сразу после травмы пострадавший чувствует боль в ухе, шум или звон, у него ухудшается слух. Боль и шум в ухе обычно достаточно интенсивные.

Снижение слуха зависит от размера, места травмы и состояния внутреннего уха. При обширных центральных перфорациях слух снижается на 30–40 дБ. При одновременной травме внутреннего уха может кружиться голова и возникнуть шаткость походки.

При черепно-мозговых травмах с переломами пирамиды височной кости симптомы более тяжёлые, пациент часто теряет сознание.

При продольном переломе пирамиды спинномозговая жидкость истекает из уха, нарушаются слуховая и вестибулярная функции.

При поперечном переломе слух пропадает полностью, возникает паралич лицевого нерва и значительно нарушается вестибулярная функция, но перепонка при этом может не повредиться. На 2–3 день кровоподтёки появляются под конъюнктивой глазного яблока и в области век, а на 4–5 день — под кожей основания сосцевидного отростка [1] .

Острый гнойный средний отит сопровождается сильной болью в ухе, которая уменьшается после перфорации. Появляется гноетечение, в первые сутки оно может быть с примесью крови. Снижение слуха, которое усиливается при появлении жидкости в барабанной полости, может сохраняться или усиливаться при обширных центральных перфорациях.

Симптомы при дисфункциях слуховой трубы: заложенность уха и шум в нём, снижение слуха, резонанс звучания собственного голоса. При присоединении гнойного воспаления из уха может вытекать гной.

Патогенез перфорации барабанной перепонки

При механических повреждениях инородными телами и переломах костей основания черепа разрыв барабанной перепонки происходит из-за внешних причин.

При баротравме перфорация возникает из-за разности давления в среднем ухе и наружном слуховом проходе. Порог чувствительности изменения атмосферного давления составляет от 1 до 5 мм рт. ст. Человек чувствует боль при повышении давления до 30 мм рт. ст. Барабанная перепонка может разорваться при 80–100 мм рт. ст.

Клапаном, который выравнивает давление, выступает слуховая труба. Через неё воздух из носоглотки попадает в среднее ухо, благодаря чему устраняется разница между давлением внешним и в среднем ухе.

Если носовое дыхание нарушено или лимфоидная ткань в носоглотке гипертрофирована, то слуховая труба не компенсирует перепады внешнего давления. При односторонних процессах в полости носа это выражено сильнее, чем при двусторонних [4] .

Наличие костного гребня в одной половине носа приводит к разнице в уровнях давления между носоглоткой и полостью носа, а также между носоглоткой и барабанной полостью. При значительных и резких изменениях атмосферного давления, например при авариях, даже здоровая слуховая труба не успевает выравнивать давление.

Акустическая травма барабанной перепонки происходит под воздействием звука интенсивностью более 120 дБ. Компенсаторные механизмы, которые регулируют натяжение барабанной перепонки, не успевают среагировать. Кроме того, уровень звукового давления достигает такой силы, что эти механизмы не способны ему противостоять. Ткани, из которых состоит перепонка, и её сосуды очень быстро повреждаются. При выстрелах и взрывах одновременно со звуковым воздействием возникает повреждающая детонационная волна.

При остром среднем отите вирусы и бактерии попадают в барабанную полость через слуховую трубу или с током крови из других очагов инфекции. Развитию патологического процесса в среднем ухе часто предшествует острая респираторная инфекция.

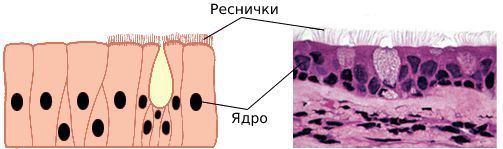

При нарушении защитной и транспортной функций мерцательного эпителия слуховой трубы из носоглотки в барабанную полость может проникать патогенная флора. Воспалительный процесс начинается с отёка и пропитывания лейкоцитами слизистой оболочки. В результате чего появляется серозный экссудат — прозрачная жидкость, выделяющаяся в ткани из мелких кровеносных сосудов.

Затем при присоединении бактериальной флоры в экссудате увеличивается количество сегментоядерных лейкоцитов и макрофагов. Экссудат становится гнойным, заполняет барабанную полость и воздухоносные ячейки сосцевидного отростка. Задача лейкоцитов — поглощать и уничтожать бактерии. При этом лейкоциты разрушаются сами, и высвобождается много расщепляющих ферментов. Они нарушают целостность барабанной перепонки, и развивается оторея — гноетечение из уха [5] . Повреждению перепонки в этом случае способствует и повышенное давление в барабанной полости из-за скопления в замкнутом пространстве большого количества воспалительного экссудата.

Тубарная дисфункция более распространена у детей и зачастую обусловлена воспалением и разрастанием лимфоидной ткани в области её глоточного устья. Речь, прежде всего, идёт о гипертрофии аденоидов и реже трубных миндалин, окружающих вход в слуховую трубу. Нарушение аэродинамики и газообмена в среднем ухе ведёт к образованию блоков тимпанальных соустий: тимпанального устья слуховой трубы, входа в антрум и соустий тимпанальной диафрагмы.

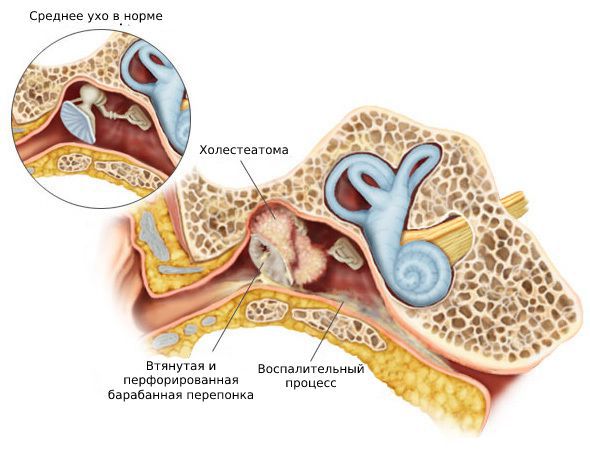

При длительном пониженном давлении в полости среднего уха барабанная перепонка неравномерно втягивается, истончается и возникает ретракционный карман. Если он увеличивается, то может произойти перфорация перепонки и развиться ретракционная холестеатома среднего уха [6] .

Классификация и стадии развития перфорации барабанной перепонки

- центральные перфорации — в центральной натянутой части барабанной перепонки (pars tensa);

- краевые — по краю натянутой или в ненатянутой части барабанной перепонки (pars flaсcida).

В Международной классификации болезней (МКБ-10) выделяются следующие виды перфораций:

- H72.0 Центральная перфорация барабанной перепонки.

- H72.1 Перфорация барабанной перепонки в области аттика (верхнего надбарабанного пространства).

- H72.2 Другие краевые перфорации барабанной перепонки.

- H72.8 Другие перфорации барабанной перепонки.

- H72.9 Перфорация барабанной перепонки неуточнённая.

Включены: устойчивая посттравматическая и послевоспалительная.

Как самостоятельную форму выделяют травматический разрыв барабанной перепонки — S09.2 [7] .

Стадии травматической перфорации:

- Острая — длится сутки после травмы.

- Стадия нагноения — присоединяется патогенная микрофлора и развивается гнойный отит. Эту стадию можно избежать, если в ухо после травмы и до полного заживления не будет попадать вода.

- Стадия репарации — воспаление стихает и барабанная перепонка постепенно зарастает. В среднем ухе могут образовываться рубцы, что деформирует перепонку и снижает слух.

Перфорация при экссудативных и гнойных отитах — это одна из стадий воспалительного процесса в среднем ухе.

Осложнения перфорации барабанной перепонки

В среднем ухе отсутствуют факторы защиты (по типу лимфоидной ткани в глотке и носоглотке), поэтому нагноение происходит очень быстро — за 1–2 суток. При травматических перфорациях барабанной перепонки часто развивается гнойный средний отит.

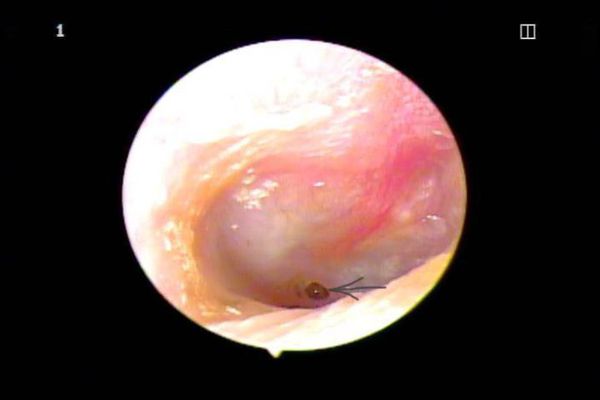

На фото видна небольшая центральная перфорация, в среднем ухе гной, барабанная перепонка отёчна и гиперемирована.

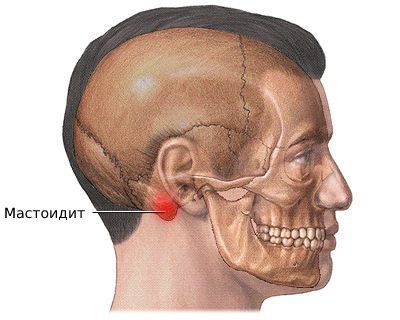

Пониженная реактивность тканей среднего уха после травмы может стать причиной мастоидита — воспаления слизистой сосцевидного отростка, который находится позади уха и сообщается с барабанной полостью. Чаще всего воспаление гнойное и требует оперативного лечения.

При переломах костей основания черепа инфекция быстро проникает в его полость и может стать причиной менингоэнцефалита — воспаления оболочек и вещества головного мозга.

Если токсины и медиаторы воспаления попадают из среднего уха в лабиринт, то может развиться серозный или гнойный лабиринтит. Его признаки: головокружение, спонтанные движения глазных яблок (нистагм) и снижение слуха. При лабиринтите слух ухудшается из-за гибели слуховых рецепторов и обычно не восстанавливается.

Также у взрослых с хроническим или острым гнойным отитом часто поражается лицевой нерв [8] .

Перфорация, возникшая при остром гнойном среднем отите, может привести к хроническому отиту. В дальнейшем, при врастании эпидермиса с края разрыва в среднее ухо, может образоваться холестеотома — псевдоопухолевидное образование из клеток эпителия. Она выделяет специфические ферменты, которые разрушают костные структуры уха.

При перфорации, возникшей из-за ретракционного кармана, практически всегда развивается хронический гнойный отит. Прободение происходит незаметно для пациента, и заподозрить его можно только после появления гнойных выделений из уха. К этому времени хронический отит уже успевает развиться.

Диагностика перфорации барабанной перепонки

Сбор анамнеза

На приёме врач выясняет:

- обстоятельства травмы и симптомы, возникшие сразу и через время после неё;

- при отитах — длительность заболевания и какое лечение было проведено ранее (нельзя греть ухо, допускать попадание воды, некоторые ушные капли могут быть противопоказаны);

- наличие сопутствующих патологий носа и носоглотки.

Осмотр

Отоскопия — это осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с ушной воронкой и налобным осветителем или отоскопом. Позволяет выявить перфорацию, её размер, форму и расположение, а также патологию наружного и среднего уха. Однако отоскопии недостаточно для диагностики заболевания среднего уха.

Отомикроскопия и отоэндоскопия

Более современные методы, такие как отомикроскопия и отоэндоскопия, позволяют детально осмотреть среднее ухо и сохранить на фото или видео полученные данные. Благодаря этому можно объективно оценить их и отслеживать динамику заболевания [9] .

Тимпанометрия

Метод позволяет определить подвижность цепи слуховых косточек и оценить давление в среднем ухе. С его помощью можно выявить уменьшение подвижности при евстахеите, наличие экссудата в среднем ухе, перфорацию, травмы слуховых косточек и повреждение мышц среднего уха.

Специальный датчик, похожий на внутриушной наушник, вводится в наружный слуховой проход. Аппарат подаёт тихие звуки и воспринимает ответные сигналы от уха. На дисплее устройства выводится график, по которому судят о состоянии уха. Исследование занимает несколько минут.

Тональная пороговая аудиометрия

Позволяет определить пороги восприятия звуков различных частот при костной и воздушной проводимости. Процедура необходима:

- для оценки общей остроты слуха при повреждении барабанной перепонки;

- при подозрениях на осложнения со стороны внутреннего уха и слухового нерва.

Чтобы исследовать воздушную проводимость, звук подаётся через наушники; чтобы определить костную проводимость — через костный вибратор, который ставится на сосцевидный отросток. Когда пациент слышит звук, он нажимает кнопку, и аппарат фиксирует результат. По результатам строится график, на котором видно, какая система — звуковоспринимающая (нервы) или звукопроводящая (ухо) пострадала, как сильно и на каких частотах. От этих данных зависит, как будет протекать заболевание и восстановится ли слух. Процедура занимает 10–15 минут.

Отоневрологическое исследование

Обследование потребуется при парезе лицевого нерва и поражении вестибулярной функции (головокружении, нистагме). Оно заключается в следующих неврологических пробах:

- шаговых — например, пациента просят пройти по прямой линии;

- статических — больному нужно принять определённую позу;

- позиционных — лечь с определённым положением головы;

- калорических — в ухо вливают растворы разной температуры, если к этому нет противопоказаний;

- вращательных — пациента вращают на специальных приспособлениях.

При проведении проб врач наблюдает за реакцией пациента и непроизвольными движениями глазных яблок. Это позволяет определить уровень поражения: лабиринт, проводящие пути, ствол или кора головного мозга. Исследование длится около 1,5 часов.

Спиральная компьютерная томография (СКТ)

СКТ обладает большей точностью по сравнению с рентгенографией, это важно при диагностике перелома или трещины пирамиды височной кости.

- Выявить кариозно-деструктивный процесс и его распространённость в среднем ухе и за его пределами — при нём ухудшается прогноз по зарастанию перфорации. Кариес является показанием к операции на ухе, иначе могут возникнуть внутричерепные осложнения.

- Определить состояние цепи слуховых косточек, внутреннего уха, слуховой трубы и лицевого нерва.

- Обнаружить холестеотому [10] .

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ потребуется при подозрении на опухоли, метастазы, повреждение слухового нерва и сосудистые аномалии. Если нужна более точная диагностика, СКТ и МРТ можно проводить с контрастированием.

Лечение перфорации барабанной перепонки

Если нет нагноения, то специальное лечение не требуется. Следует наблюдаться у врача-оториноларинголога и не допускать попадания воды в ухо, пока перфорация полностью не зарастёт. Также в этот период следует избегать перепадов высоты: авиаперелётов и посещения высокогорья. В большинстве случаев маленькие перфорации без воспаления в ухе полностью заживают за 2–3 недели.

Медикаментозное лечение

Если возник острый гнойный отит, то назначают ушные капли с антибиотиком. Такое же лечение потребуется и при проникающих ранениях. Системная антибактериальная терапия рекомендована при более серьёзных сочетанных травмах и развитии осложнений. Следует помнить, что при повреждении перепонки ряд ушных капель нельзя использовать. Это связано с содержанием в них лидокаина, раздражающих веществ и некоторых видов антибиотиков, которые могут вызвать ожог слизистой барабанной полости или ухудшить слух.

Хирургическое лечение

Операция показана при следующих осложнениях:

- перилимфатической фистуле, т. е. свище между внутренним ухом и барабанной полостью;

- параличе лицевого нерва;

- подозрении на воспаление внутреннего уха (лабиринта);

- сильном головокружении;

- глубокой сенсоневральной тугоухости — потери слуха из-за нарушения работы внутреннего уха и/или слухового нерва, передающего сигналы в мозг [14] ;

- хроническом отите;

- мастоидите;

- внутричерепных осложнениях;

- стойких перфорациях барабанной перепонки.

Тимпанопластика — это комплекс санирующих и реконструктивных вмешательств на ухе [10] . Проводится при дефекте барабанной перепонки на фоне хронического среднего отита.

Мирингопластика — восстановление целостности барабанной перепонки. Одна из самых популярных отологических операций в мире. Выполняется, когда перфорация перепонки не связана с хроническим воспалением в среднем ухе, либо при стойком его прекращении.

На исход операции влияют:

- возраст пациента;

- место и размер перфорации;

- состояние носового дыхания и функции слуховой трубы;

- тип трансплантата;

- техника операции (подложка или наложение);

- хирургический доступ (за ушной раковиной или через наружный слуховой проход);

- опыт хирурга;

- состояние уха [11] .

Процедура эффективна в 93–97 % случаев [12] .

Тканевая инженерия

Методы тканевой инженерии активно развиваются. Для регенерации тканей барабанной перепонки необходимо два компонента:

- скаффолд — это соединительнотканный матрикс, каркас;

- регуляторные факторы роста фибробластов — активно регенерирующих клеток, обнаруженных в области слуховой косточки среднего уха [13] .

При эксперименте удалось получить новый участок барабанной перепонки, который оптимально передавал звуковые колебания. Но в широкой практике этот метод пока не используется, поскольку ещё не получены необходимые патенты и сертификаты.

Прогноз. Профилактика

В большинстве случаев прогноз благоприятный — 85 % простых непроникающих перфораций без осложнений заживают самостоятельно за 3–4 недели [15] .

Более крупные и краевые перфорации заживают значительно дольше. При присоединении инфекции перфорация может стать стойкой и самостоятельно не закроется, тогда потребуется хирургическое лечение. Если в барабанной полости образовались спайки, то возможно устойчивое снижение слуха.

Профилактика:

- Отказаться от самостоятельной чистки ушей ватными палочками и другими твёрдыми предметами. Миф, что уши надо чистить, распространён по всему миру. Около 60 % всех травм барабанной перепонки возникают при чистке ушей твёрдыми предметами, почти половина из которых — ватные палочки [16] .

- Чтобы избежать акустической травмы на шумном производстве, в тире или во время военных действий следует использовать беруши или специальную защиту для ушей: внутриушные или наружные шумопоглощающие наушники.

- Не забывать о шлемах и защите головы — это поможет предотвратить черепно-мозговые травмы.

- Если предстоит полёт на самолёте или погружение на глубину, а носовое дыхание затруднено, рекомендуется за 15–30 минут применить сосудосуживающий спрей.

- Чтобы избежать перфорации барабанной перепонки при остром гнойном среднем отите, врачи разрезают барабанную перепонку. Гной быстро вытекает из уха, и антибактериальные капли достигают места воспаления. Разрез зарастает практически полностью за 2–5 дней. Он не является перфорацией и не приводит к её образованию, а, наоборот, предотвращает её появление.

Для профилактики развития гнойного отита после травмы барабанной перепонки нужно немедленно обратиться к врачу. Также следует беречь ухо от попадания в него воды. Для этого рекомендуется использовать силиконовые беруши или жирную ватку, которые вводят в слуховой проход перед водными процедурами. Вату нужно пропитать растительным маслом или вазелином, так как в сухом состоянии она пропускает воду. Также не стоит посещать бассейн и купаться в водоёмах, пока барабанная перепонка полностью не восстановится.

Источник