- Как лечить легкие травмы глаз

- Виды травм

- Сухой глаз или аллергия?

- Симптомы повреждений

- Рекомендуем обучение по теме:

- Профессиональное консультирование при отпуске офтальмологических лекарственных средств

- Первая помощь

- Раздражение и аллергические реакции

- Воспаление и инфекция

- Народные средства при ожогах роговицы глаз

Как лечить легкие травмы глаз

Доля травм превышает 10% в структуре заболеваний глаз. В 90% случаев повреждения глаз — это микротравмы и травмы тупым предметом, в 8% — ожоги, 2% — проникающие ранения с органическим повреждением глазных структур. Проникающие ранения требуют срочной врачебной помощи, которую проводят в стационаре. При незначительных травмах и легких степенях ожогов пострадавшему можно рекомендовать средства аптечного ассортимента.

Виды травм

Микротравмы вызывают микрочастицы металла, песка, растений, ворсинки тканей, которые попадают в глаз. Даже упавшая ресничка, тем более покрытая мощным слоем туши, способна травмировать роговицу и склеру глаза. Мушка залетела в глаз — также причина микротравмы. Укус насекомого в такой ситуации осложняет положение, т. к. часто к микротравме присоединяется аллергическая реакция.

Сухой глаз или аллергия?

Ожоги глаз бывают термическими, химическими и лучевыми. Термический ожог возникает при воздействии на ткани глаза высокой температуры воздуха, расплавленного металла, пара, кипящей воды и жира, пламени. Химический ожог возникает при контакте глаза с кислотами, щелочами и другими химическими реагентами. Лучевой ожог можно получить при взаимодействии глаз с ультрафиолетовыми, инфракрасными лучами, ионизирующим излучением.

«Болезнь сварщиков» и «снежная болезнь» — типичные примеры ожога глаз ультрафиолетовым излучением. В первом случае ожог возникает у человека, который смотрит на электросварку и при этом не использует защитную маску. Во втором случае рискуют любители кататься на лыжах высоко в горах. У них травму глаза могут предотвратить защитные очки со светофильтрами. Инфракрасный ожог возникает у тех, кто без специальной защиты глаз наблюдает за солнечным затмением.

Симптомы повреждений

Микротравмы вызывают дискомфорт: жжение в области глаз, покалывание, ощущение инородного тела или песка в глазу, боль. Может возникнуть обильное слезотечение — так глаз пытается самостоятельно избавиться от повреждающего агента, смыть его с поверхности роговицы. Реже пациенты отмечают повышенную чувствительность к свету или блефароспазм — неконтролируемое сокращение круговых мышц века.

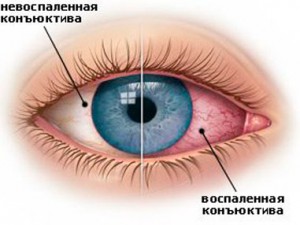

Тупая травма глаза приводит к значительному отеку и подкожным кровоизлияниям век. Глазная щель сужается вплоть до полного закрытия. При ушибе век одного глаза подкожное кровоизлияние может распространиться через переносье на веки второго, не пострадавшего от удара. При контузии век часто возникают кровоизлияния под конъюнктиву и развивается отек этой оболочки глаза. На роговице появляются эрозии. Глаза краснеют, появляется туман, быстро нарастает боль, возникают светобоязнь и блефароспазм.

Термический ожог вызывает гиперемию и отек пораженного участка кожи век и конъюнктивы, образуются эрозии роговицы. При ожоге ультрафиолетовыми или инфракрасными лучами глаза краснеют, зрение затуманивается, возникает и быстро нарастает боль, появляются светобоязнь и блефароспазм.

Проявления легкого химического ожога средствами бытовой химии или пищевыми кислотами — слезотечение, гиперемия и отек роговицы. Если в глаз попала концентрированная кислота или щелочь, последствия для тканевых структур становятся катастрофическими и требуют медицинской помощи в стационаре.

Рекомендуем обучение по теме:

Профессиональное консультирование при отпуске офтальмологических лекарственных средств

Первая помощь

При микротравме в первую очередь нужно удалить из глаза чужеродные микрочастицы. Для этого иногда бывает достаточно часто поморгать. Нельзя тереть травмированный глаз или давить на него, т. к. это усилит повреждение тканей. Чтобы удалить микрочастицы, можно использовать стерильную салфетку. Бумажный платок, ватный диск, ватные палочки для этих целей непригодны, они занесут в пораженный глаз частички бумаги или ваты. Носовой платок из кармана — источник микроорганизмов, которые будут вольготно чувствовать себя в поврежденных тканях глаза.

Стерильная салфетка поможет, если микрочастицу видно глазом. Более мелкие травмирующие агенты лучше вымыть стерильной жидкостью. Для этих целей пригодны стерильные офтальмологические растворы (Хило-Комод, Визин Чистая слеза, средства линии Систейн), глазные капли с антибактериальным действием или раствор искусственной слезы. Продолжительность ирригации глазных структур должна составлять 10–15 минут. Во время промывания необходимо вывернуть веки и промыть слезные пути.

Промывание в течение 10–15 минут — обязательный компонент первой помощи при ожогах глаза. При химическом ожоге продолжительность ирригации нужно увеличить до 15–30 минут. Если известен химический агент, то можно заменить нейтральные растворы безопасными нейтрализаторами. Когда в глаз попало щелочное моющее средство, промывать лучше 2%-ным раствором борной кислоты. Если в глаз попали брызги столового уксуса, рекомендую промыть глаз 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия.

В первые минуты после тупой травмы показан холод. На область глаза через несколько слоев марли или носовой платок нужно наложить лед. Это уменьшит распространение гематомы век, субконъюнктивальных кровоизлияний и кровоизлияний в полости и оболочки глазного яблока. Внутрь принимают кровоостанавливающие препараты Аскорутин, Викасол и др. На веки можно наложить мази или гели с гепарином, чтобы ускорить рассасывание гематомы.

Раздражение и аллергические реакции

Даже легкая травма глаза приводит к отеку глазных структур, вызывает раздражение. В аптеке достаточно кератопротекторных средств безрецептурного отпуска для решения проблемы.

Кератопротекторы образуют на поверхности роговицы защитную пленку гидрофильных полимеров, которые удерживают воду и улучшают питание роговицы и конъюнктивы. Ряд кератопротекторов зарегистрирован в России как медизделия. Таковыми считаются офтальмологические растворы Хило-Комод®, Визин® Чистая Слеза, Систейн® Баланс, Офтолик®, а также гели Корнерегель® и Систейн®.

В группу кератопротекторов входят безрецептурные лекарственные препараты гипромеллозы (Искусственная слеза, Дефислёз), гипромеллозы в сочетании с декстраном (Слеза натуральная, Слезин), сульфатированных гликозаминогликанов (Баралпан) в виде глазных капель. Кератопротекторный эффект оказывают глазные гели карбомера: лекарственные препараты Офтагель, Видисик, Лакропос. Их можно отпускать без рецепта. Глазной гель Солкосерил, который стимулирует репарацию тканей глаза, сотрудники аптек должны отпускать по рецепту.

Если человек склонен к аллергическим реакциям, в глаз лучше закапать капли с блокатором H1-гистаминовых рецепторов дифенилгидрамином (Офтальмоферон), которые можно отпустить без рецепта. Если врач решит, что пациенту требуется другое противоаллергическое средство, он назначит препарат кромоглициевой кислоты (Оптивэлл, КромоГЕКСАЛ®, Лекролин®, Диполькром®) или левокабастина (Визин® Алерджи). Препараты тетризолина (Визин® Классический, Монтевизин®, ВизОптик, Октилия) оказывают сосудосуживающее действие и уменьшают гиперемию конъюнктивы. Сперсаллерг, помимо тетризолина, содержит антагонист Н1-гистаминовых рецепторов антазолин, поэтому снимает аллергический компонент поражения глаз. Эти препараты тетризолина выпускаются в виде глазных капель, отпускаются без рецепта.

Воспаление и инфекция

В зоне врачебных назначений глазные капли с антибиотиками, условия отпуска — по рецепту. В состав входят фторхинолоновые антибиотики офлоксацин (Флоксал, Данцил), левофлоксацин (Сигницеф, Офтавикс), ципрофлоксацин (Роцип, Ципролет, Ципромед), моксифлоксацин (Вигамокс). Также врач может назначить глазную мазь с офлоксацином (Флоксал). Эти препараты применяют, если травма привела к бактериальным осложнениям.

Комбинации антибиотика с гидрокортикостероидом врачи назначают, чтобы устранить воспаление. В комбинации входят ципрофлоксацин дексаметазон (Комбинил Дуо), тобрамицин дексаметазон (Тобрадекс, Тобразон), неомицин полимиксин дексаметазон (Макситрол) и т. д. Глазные капли с местным антисептиком мирамистином (Окомистин) также подлежат отпуску по рецепту врача. Для снятия воспаления применяют и глазные капли с НПВС, которые подлежат отпуску по рецепту. Врачи назначают препараты, которые содержат кетотифен (Дальтифэн), диклофенак (Диклофенаклонг, Дикло-Ф), индометацин (Индоколлир), кеторолак (Кетадроп®, Акьюлар ЛС).

Источник

Народные средства при ожогах роговицы глаз

Едкие химические вещества (кислоты, щелочи), попадая в конъюнктивальный мешок или на роговицу, могут вызвать поражения различной тяжести, вплоть до гибели глаза, поскольку роговица и конъюнктива легко разрушаются ими (особенно щелочами) . Кожа век и лица страдает при этих повреждениях значительно меньше и лишь при очень тяжелых поражениях подвергается глубокому некрозу с последующим образованием рубцов.

Если в мирное время химические ожоги органа зрения количественно преобладают над термическими, то в полевых условиях химические ожоги, имеющие обычно небоевой характер, составляют лишь небольшую часть общего числа ожогов глаз.

Кислоты вызывают образование струпа в тканях конъюнктивы и роговицы (коагуляционный некроз). Это задерживает их дальнейшее проникновение вглубь пораженной ткани. В отличие от этого щелочи растворяют белок и, вызывая колликвационный некроз ткани, постепенно проникают в нее. Разрушительное действие ожогов щелочами может продолжаться в тканях в течение нескольких суток. Вследствие этого в первые часы и даже в первые 1—2 дня легкая клиническая картина поражения нередко бывает обманчивой. В дальнейшем она может смениться глубоким некрозом роговицы, приобретающей фарфорово-белый цвет. Такой некроз роговицы может развиться и в тех случаях, когда едкое химическое вещество на нее непосредственно не попало, но вызвало обширное и глубокое поражение конъюнктивы глазного яблока. Трофика роговицы резко страдает при этом вследствие поражения нервов и сосудов в перикорнеальной зоне.

Щелочи легко проникают через роговицу во влагу передней камеры и могут быть обнаружены здесь уже через несколько минут после ожога.

Участки конъюнктивы, подвергшиеся химическому ожогу, сразу же покрываются белым, желтоватым или грязно-серым налетом (некротические пленки). При легких поверхностных ожогах уже через несколько дней пленки отторгаются, чувствительность конъюнктивы восстанавливается и пораженный участок покрывается регенерированным эпителием. При более тяжелых ожогах наблюдается выраженный отек конъюнктивы (хемоз) и глубокий некроз ее ткани на пораженном участке, а иногда по всей окружности роговицы. Некротизированная ткань конъюнктивы и роговицы замещается грубыми рубцами с образованием симблефарона и анкилоблефарона. Глазное яблоко может атрофироваться.

Первая помощь при химических ожогах глаз должна быть оказана немедленно. Она заключается в обильном и тщательном промывании глаз водой с целью удаления остатков кислоты или щелочи из конъюнктивального мешка и с кожи век и лица. Многие авторы рекомендуют дополнительно промыть глаза слабым нейтрализующим раствором (при ожогах кислотой — 2% раствором соды; при ожогах щелочью — раствором уксусной кислоты 1 : 1000 или 2% раствором борной кислоты). Однако, по наблюдениям последнего времени, промывания глаза нейтрализаторами не имеют преимуществ по сравнению с обильным промыванием водой.

После промывания глаза в конъюнктивальный мешок следует заложить за веки 5% синтомициновую или 30% альбуцидную мазь. Таким же образом обрабатывается обожженная кожа век и лица (обмывание, мази).

Дальнейшее лечение должно проводиться офталмологом в госпитале, куда пострадавшие срочно эвакуируются. При химических ожогах глаз используются те же методы консервативного и хирургического лечения, что и при термических ожогах. Операция пересадки слизистой с губы показана при обширном некрозе конъюнктивы и особенно эффективна в первые часы после ожога.

В первые сутки после тяжелого ожога щелочью Пихлер, а также Д. И. Березинская рекомендуют произвести парацентез роговицы, чтобы выпустить камерную влагу, содержащую щелочь, и чтобы снизить напряжение в отечной ткани роговицы.

Пассов настойчиво советует методику лечения, успешно применяемую им с 1938 г. при тяжелых и средней тяжести щелочных ожогах глаза. Он делает разрез конъюнктивы у лимба, в секторе, где имеется хемоз (а если нужно, то по всей окружности лимба), и тщательно отсепаровывает конъюнктиву от склеры шпаделем на всем протяжении, где имеется хемоз, ишемия или частичный некроз. По данным Пассова, это небольшое вмешательство дает отличные результаты, если производится в самые ранние сроки после ожога (уже в амбулатории). Сразу же после операции токсический транссудат удаляется из-под конъюнктивы, хемоз исчезает, прекращается сдавление ткани.

Благодаря этому ишемия конъюнктивы сменяется значительной ее гиперемией. Помутнения роговицы просветляются нередко уже через несколько дней, а участки конъюнктивы, казавшиеся некротическими, нередко оказываются вполне жизнеспособными. Только при самых тяжелых химических ожогах с обширными и несомненными очагами полного некроза Пассов считает нужным добавлять к отсепаровке конъюнктивы также пересадку слизистой (по Денигу).

Наши наблюдения, проведенные в последние годы в клинике глазных болезней Военно-медицинской академии, позволяют нам положительно отозваться об операции перитомии по Пассову. Произведенная в раннем периоде после ожога эта несложная операция в ряде случаев значительно улучшает состояние роговицы и конъюнктивы.

Тяжелые химические ожоги конъюнктивы и склеры вызываются также попадающими в глаз частицами негашеной и гашеной извести. Термическое действие частиц негашеной извести в тканях глаза незначительно. Первая помощь при этих ожогах заключается в обильном промывании пораженного глаза водой и в осторожном удалении влажным ватным банничком или пинцетом всех частиц извести, оставшихся в тканях после промывания. Последующее лечение зависит от тяжести поражения и проводится так же, как при прочих видах химических ожогов.

А. А. Алексеев сообщает о возможности растворить полностью известь, импрегнирующую ткань роговицы. В качестве растворителя он рекомендует 5 и 10% растворы нейтральной лимонно-аммониевой соли. Многократное закапывание этих растворов не вызывает раздражения глаза.

Значительно отличается от общепринятой методика лечения химических ожогов роговицы, которую настойчиво рекомендует Мак-Лафлин. По его описанию, доофталмологическая помощь заключается в немедленном промывании водопроводной водой в течение 5 минут, а затем подогретым солевым раствором в течение 15—30 минут. Если после этого обнаруживают, что роговица окрашивается флюоресцином, больного срочно направляют к офталмологу, который тщательно соскабливает пораженный эпителий с роговицы и конъюнктивы с помощью асептичных ватных банничков. После этого закладывают за веки мазь с бацитрацином или ауреомицином и накладывают повязку на глаз.

Ссылаясь на огромное количество собственных наблюдений (несколько тысяч!) Мак-Лафлин сообщает, что его метод приводит обычно к полному излечению уже через 24—48 часов. Такой поразительный эффект лечения он объясняет ранним и радикальным удалением поврежденных клеток эпителия, благодаря чему сразу же устраняется угроза проникновения химического вещества в более глубокие слои роговицы (опасная химическая травма роговицы трансформируется в механическую потерю эпителия, который быстро регенерирует, если не помешает развитие инфекции).

Преобладающее большинство больных Мак-Лафлина имели, по-видимому, легкие ожоги, и этим в известной степени можно объяснить результаты лечения, о которых он сообщает. Следует также отметить некоторые неясности, имеющиеся в авторском описании методики лечения. Однако ввиду актуальности вопроса представляется желательной тщательная клиническая проверка этой методики.

К химическим ожогам глаза относятся также поражения, развивающиеся в его тканях после попадания в конъюнктивальный мешок частиц анилинового (химического) карандаша. Как и ожоги известью, они не относятся к боевым травмам, но имеют иногда место у военнослужащих и в мирное, и в военное время. Частицы анилинового карандаша чаще обнаруживаются в нижнем своде конъюнктивы. При постепенном их растворении краска (метилвиолет) пропитывает ткань конъюнктивы, распространяясь вширь и вглубь. Густо окрашенная ткань подвергается глубокому некрозу. При этом гибнут также нервы и сосуды в перикорнеаль-ной области, роговица мутнеет и подвергается распаду.

Во избежание столь тяжелых последствий необходимо срочно удалять из конъюнктивального мешка все попавшие в него частицы анилинового карандаша. Иногда приходится иссекать также наиболее густо окрашенные и подвергшиеся некрозу частицы конъюнктивы. После этого конъюнктивальиый мешок промывают свежеприготовленным 5% раствором таннина (таннин обезвреживает основные анилиновые краски, превращая их в нерастворимые соединения).

Дальнейшее лечение заключается в повторном закапывании в глаз раствора таннина, а также в закладывании мазей (синтомициновой или альбуцидной), как и при других видах химических ожогов глаза, Заслуживает внимания предложенный недавно метод нейтрализации остатков анилинового карандаша в тканях с помощью субконъюнктивальной инъекции раствора аскорбиновой кислоты из обычных ампул. Немек вводил под конъюнктиву 1 мл такого раствора вместе с небольшим количеством новокаина и наблюдал быструю нейтрализацию и обесцвечивание краски.

Проверка этого метода лечения в эксперименте на кроликах, проведенная н нашей клинике (П. И. Юрченко), показала следующее. При поражениях глаз анилиновым карандашом местное лечение аскорбиновой кислотой в виде глазных капель и инъекций под конъюнктиву не вызывало быстрого обесцвечивания «фиолетового» карандаша, но тем не менее заметно ослабляло тяжесть поражения глаза и укорачивало длительность заболевания. Применение 5% раствора таннина в контрольной серии опытов оказалось менее эффективным.

Своеобразный характер имеют термохимические ожоги фосфором. Горящие частицы фосфора, попадая в ткани, продолжают гореть в них. Необходимо срочно извлечь кусочки фосфора пинцетом или смыть их обильной струей воды. После этого на кожу следует прикладывать примочки из 5% раствора медного купороса, а в конъюнктивальный мешок нужно впускать капли 1 % медного купороса. При ожогах фосфором не следует пользоваться мазевыми повязками. На время эвакуации рекомендуется накладывать на глаз повязку, сухую или смоченную 2% раствором соды.

К термохимическим следует отнести также ожоги, которые наблюдались во время Великой Отечественной войны при попадании в глаза и на кожу лица зажигательной жидкости из взорвавшихся противотанковых бутылок. М. Л. Краснов, описавший клиническую картину этих поражений, считает, что она свидетельствует о преимущественно химическом характере ожога.

Кожа век и лица в первые часы после попадания на нее противотанковой жидкости покрыта желтоватым липким слоем, который не смывается водой или влажной ваткой. В дальнейшем здесь образуется плотная желтая или буроватая корка, постепенно отторгающаяся. Кожа под ней представляется гиперемированной или мокнущей, но быстро эпителизируется без образования рубцов.

При ожоге глаз противотанковой жидкостью наблюдаются слезотечение, светобоязнь, сильный отек век и блефароспазм. Конъюнктива отечна, мертвенно бледна; роговица теряет блеск, кажется тусклой и иногда эрозирована. Однако, несмотря на тяжесть клинической картины ожога в первые дни, в дальнейшем все явления довольно быстро проходят, не оставляя следов в конъюнктиве и роговице. Зрение полностью восстанавливается. Лечение — симптоматическое (дикаин, синтомициновая мазь, каротон, ношение очков-консервов с темными стеклами).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник