Народные средства при лечении полипа желчного пузыря

Полипы желчного пузыря – распространенная патология, и к числу его заболеваний она составляет 3–6 % [1,2], а к количеству операций на желчном пузыре – до 10 % [4,6], что указывает на то положение, что полипы не являются редкостью. В последние годы многие исследователи отмечают рост заболеваемости полипозом, что, возможно, обусловлено не только увеличением числа больных, но и совершенствованием методов диагностики [3,5,7], в частности, ультразвукового исследования, которое способствовало не только выявлению полипов, но и описанию самых различных форм патологии желчного пузыря. Особенности этого заболевания в том, что оно не имеет очерченных клинических проявлений, а жалобы в основном сводятся к проявлению болей в правом подреберье различной интенсивности, при присоединении инфекции клиника напоминает острый холецистит. Несмотря на то, что литературные сведения о полипах желчного пузыря достаточно обширны, многие вопросы остаются не решенными. Это, в первую очередь, вопросы дифференциальной диагностики и показаний к оперативному лечению. Идут поиски более современных методов диагностики и обоснования оперативного лечения.

Представить результаты диагностики и лечения больных с полипами желчного пузыря.

Материалы и методы исследования

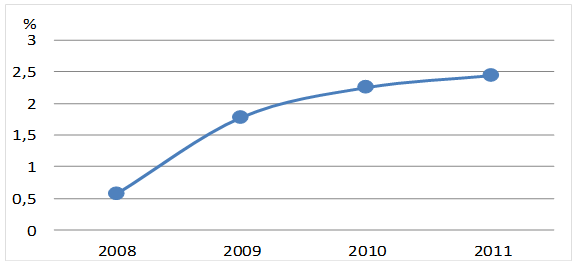

Под наблюдением находилось 112 больных с полипами желчного пузыря, которые были оперированы в хирургических отделениях городской клинической больницы № 1 г. Бишкек в период с 2006 по 2011 год включительно. Женщин было 81 (72,3 %), мужчин – 31 (27,7 %), возраст их колебался от 16 до 72 лет, но большинство поступивших были в возрасте от 30 до 50 лет. Анализ оперированных больных по поводу заболеваний желчного пузыря (в основном ЖКБ) показал, что число оперированных увеличивалось незначительно, а удельный вес больных с полипами возрастал ежегодно. Так, если в 2008 году больные с полипами желчного пузыря составляли 0,57 %, то в 2011 году – уже 2,44 % (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес больных с полипами (в %) по отношению к оперированным по поводу заболеваний желчного пузыря

При обследовании больных, помимо общеклинических методов, использовали ультразвуковое исследование (УЗИ), при котором обращали особое внимание на локализацию, размеры полипов, их основание, бактериологическое исследование желчи, гистологическое исследование удаленных полипов и желчного пузыря и определение функционального состояния печени и почек.

У 12 больных для уточнения диагноза была выполнена компьютерная томография, и у всех данные ультразвукового исследования были подтверждены, что позволило нам в дальнейшем основываться на результатах УЗИ.

Таблица 1. Формы полиповидных образований и их количество (n-98)

из них с полипами:

Результаты и их обсуждение

На основании выполненных исследований было установлено, что более частой локализацией было тело желчного пузыря (59,8 %), почти в равном числе наблюдений полипы располагались в области дна и шейки пузыря (соответственно, 19,6 % и 18,8 %) и у двух – в области пузырного протока. Малый размер полипа (до 3-х мм) выявлен лишь у одного больного (0,9 %), наиболее часто имели место полипы размером от 5 до 10 мм (53,6 %). Одиночные полипы были обнаружены у 46 (46,9 %), по два полипа – у 13 (13,3 %), и более двух – у 39 (39,8 %).

Сочетание полипов с конкрементами имело место у 18 (16,1 %) больных. Мы провели анализ семиотики и при этом обнаружили, что специфических симптомов, характерных для данного заболевания, не выявлено. Как правило, имели место симптомы, которые чаще всего выявляются при хроническом холецистите. Ведущим признаком была боль в правом подреберье, чаще тупая и только в единичных наблюдениях, при локализации полипов в области шейки пузыря и протока боль носила приступообразный характер (табл. 2).

Таблица 2. Клинико-ультразвуковая семиотика полипов в зависимости от локализации

Локализация полипов при УЗИ

В области тела и дна

Тупая, не постоянная боль в правом подреберье, либо в эпигастрии, сухость во рту, снижение аппетита. При пальпации болезненность в правом подреберье. Анализы крови и мочи в норме.

В области шейки пузыря

Тупая, почти постоянная боль в правом подреберье, усиливающаяся после приема жирной пищи, после физической нагрузки, изредка боль приступообразная, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, ухудшением общего состояния. Анализы крови и мочи в норме.

В пузырном протоке

Приступообразные боли в правом подреберье, тошнота, рвота, повышение температуры. При пальпации живота болезненность в правом подреберье, положительные симптомы Ортнера, Мюсси, повышение количества лейкоцитов и возможно повышение билирубина.

При сопоставлении показателей, полученных при УЗИ, и клинических проявлений (болевой синдром) отмечена связь лишь в зависимости от локализации полипов.

При исследовании функционального состояния печени и почек было установлено, что при полипах желчного пузыря возникают нарушения, которые проявлялись в повышении уровня билирубина, хотя и у небольшого числа (12 чел), снижение общего белка (23 чел) и почти у всех наблюдалось повышение уровня трансаминаз (82 чел). Функциональных нарушений почек нами не выявлено.

Обращало на себя внимания, что при наличии таких мало выраженных признаков у больных отмечалось снижение трудоспособности, потеря интереса к окружающему, нарушения взаимоотношений в семье и на работе, что указывало на снижение качества жизни.

После обследования и определения характера болезни все больные оперированы. Показанием к оперативному лечению служили: количество полипов более двух, полипы, расположенные на широком основании, размер полипов более 10 мм, полипы, расположенные у шейки и в его протоке, сочетание полипов с конкрементами, возраст старше 60 лет, холестериновые полипы, которые нередко являются причиной острого воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы, наличие клинических проявлений заболевания, ухудшающих качества жизни больных.

Операции выполняли под эндотрахеальным наркозом. У 91 больных (81,2 %) холецистэктомию осуществляли лапаротомным минидоступом в правом подреберье, а у 21 лапароскопически (18,8 %). Показания для лапароскопической холецистэктомии были те же, что и для лапаротомной, с больными предварительно проводилась беседа, в которой обращали внимание больных на преимущества этой операции, а также о возможных осложнениях, после получения согласия выполняли операцию.

До операции при УЗИ определяли расположение желчного пузыря: при высоком расположении, ближе к правому подреберью – косой доступ, при низком и ближе к позвоночнику – верхне-срединный. У 88 больных использован косой минидоступ (5–6 см), у 3 верхнесрединный, и при этом учитывали ось операционного действия, угол операционного действия, глубину операционной раны и зону доступности. Под осью операционного действия принимается линия, мысленно проведенная от глаз хирурга к наиболее глубокой точке операционной раны.

Угол операционного действия – это угол, образованный осью операционного действия и поверхностью тела больного в области операционной раны. По углу наклонения можно судить, насколько этот разрез соответствует расположению желчного пузыря.

Глубина операционной раны определялась расстоянием от разреза до объекта вмешательства. При глубине раны до желчного пузыря 15–20 см (ожирение IV степени) обработка артерии желчного пузыря и пузырного протока затруднена.

Зона доступности определяется в квадратных сантиметрах и является показателем качества доступа.

Используя эти критерии, ни у одного больного не возникла необходимость в традиционной широкой лапаротомии. У 21 больного холецистэктомию осуществляли лапароскопически так же под эндотрахеальным наркозом с применением миорелаксантов среднего и короткого действия. Лапароскопическую холецистэктомию выполняли по стандартной методике, используя 3 троакара (2–10 и 2–5 миллиметровых). Только у 2 женщин гиперстенической конституции, с большим объемом брюшной полости выполняли операцию из четырех проколов. При этом использовали 30-градусные оптики, что существенно упрощает осмотр органов малого таза и облегчает выделение элементов шейки желчного пузыря. При операции использовали атравматические зажимы, операцию заканчивали дренированием подпеченочного пространства, а в параумбиликальную рану подводили резиновый выпускник. Дренажи из брюшной полости удаляли через 24–48 часов, и в эти же сроки – резиновый выпускник. Осложнений, связанных с техникой операции, в момент ее выполнения не наблюдали, и течение послеоперационного периода было благоприятным. Существенно сокращались сроки пребывания больных в стационаре (3,28± 0,52 койко-дней).

При ревизии желчного пузыря стерильным шприцом пунктировали пузырь и брали желчь в количестве 2–3 мл и переносили в стерильную пробирку для бактериологического исследования. Затруднений при выполнении холецистэктомии не было.

При лапаротомном доступе у 89 выполнена холецистэктомия от шейки пузыря, а у двух – от дна с раздельной обработкой пузырного протока и артерии. А при лапароскопической холецистэктомии у всех от шейки. Ложе пузыря ушивали, и подпеченочное пространство дренировали. После удаления пузыря при лапаротомном доступе осуществляли трансиллюминацию холедоха для исключения в нем конкрементов и полипов. Дренаж из брюшной полости удаляли на 2–3 сутки. С целью профилактики воспалительных осложнений назначали антибиотики, в основном цефалоспорины II–III поколения.

После операции осматривали макропрепарат (желчный пузырь), полипы и стенку пузыря с целью верификации (98 чел.) брали для гистологического исследования.

При гистологическом исследовании наиболее часто обнаруживали гиперпластический полип – у 42 (42,8 %), аденоматозные полипы имели место у 23 (23,5 %) и холестерозные – у 33 (33,7 %), а в стенке желчного пузыря у всех имели место признаки хронического воспаления в виде инфильтрации лимфоцитами и единичными гистиоцитами.

Холестерозные полипы характеризовались тем, что они состоят из желез, имеющих разные формы и размеры, выстланные цилиндрическим эпителием. Ближе к поверхности полипа эпителий более высокий, чем в железах ближе к стенке пузыря. Строма полипа неравномерно полнокровна и также неравномерно отечна. Среди отечной жидкости местами компактно, местами разрозненно располагаются крупные, преимущественно округлой формы, светлые клетки с пенистой или мелкозернистой цитоплазмой – ксантомные клетки с мелкими ядрами, расположенные преимущественно по периферии цитоплазмы. Какой-либо определенной топографии локализации ксантомных клеток мы не обнаружили.

Аденоматозный или железистый полип состоял из множества желез различных размеров и форм, выстланных цилиндрическим эпителием, который при внимательном просмотре обнаруживает определенной степени полиморфизм, выраженный в той или иной степени как в отдельных участках полипа, так и в участках одной и той же железы, что свидетельствует о различной пролиферативной активности желез и их эпителия. Строма полипа неоднородна, с большим количеством сосудов и в большинстве наблюдений пропитана отечной жидкостью с большим содержанием белка. Во всех наблюдениях в строме полипов среди отечной жидкости разной степени выраженности воспалительные инфильтраты из лимфоидных и гистиоцитарных элементов.

Анализ бактериологического посева желчи, который был выполнен у 38 больных, показал, что у 12 посев желчи роста не дал.

Кишечная палочка была обнаружена у 12 (31,6 %), золотистый стафилококк – у 6 (15,8 %), staphylococcus albicaus – у 6 (15,8 %), а у 2 – Clebsiella (5,8 %), все выделенные штаммы микробов были c невысокой обсемененностью (КОЕ 10-4-10-5). Определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам показало, что большинство штаммов микробов не чувствительны к пенициллину (23), канамицину (26), стрептомицину (21) и сохранили чувствительность к цефалоспоринам (24), что явилось основанием к назначению цефалоспоринов в послеоперационном периоде у больных с полипами желчного пузыря.

Послеоперационный период протекал без осложнений, лишь у 2 больных возник инфильтрат в области операционной раны, который к моменту выписки был излечен.

Наши исследования показали, что полипы желчного пузыря не являются редкостью, основным методом диагностики является УЗИ, но оно не дает возможности определить характер полипов. При полипах желчного пузыря показано оперативное лечение, так как аденоматозные полипы имеют тенденцию к превращению в злокачественную опухоль, а холестерозные нередко являются причиной воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы. Послеоперационный период протекает благоприятно. Бактериологическое исследование желчи и результаты гистологического исследования стенки пузыря дают основание утверждать о важности роли воспалительного процесса в этиопатогенезе полипов. При полипах желчного пузыря холецистэктомию можно выполнить из минилапаротомного доступа и лапароскопически.

Рецензенты:

Оморов Рахатбек Арсыбекович д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек.

Мусаев Акылбек Инаятович, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой хирургии общей практики с курсом комбустиологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек.

Источник

Полипы в желчном пузыре

Очень часто к хирургу обращаются пациенты, у которых при обследовании (обычно при прохождении УЗС исследования), выявлен одиночный или несколько полипов, располагающихся в просвете желчного пузыря – полипы в желчном пузыре. Многие хотят получить ответ на вопросы: Что это за заболевание? Какой риск оно представляет для здоровья? Как поступить?

Под собирательным термином полип, введенным в медицинский обиход со времен Гиппократа, понимают избыточные разрастания слизистой оболочки в виде выростов в тех органах, где она имеется. Могут быть полипы слизистой носа, желудка, кишки, матки, мочевого пузыря. Желчный пузырь также имеет слизистую оболочку, представляющую его внутреннюю выстилку. Поэтому полипы могут возникать и в нём.

По некоторым статистическим данным полипы в желчном пузыре могут встречаться у 6% населения. Это довольно высокий процент. Возможно, он обусловлен «избыточной» диагностикой, когда за полипы могут приниматься складки слизистой желчного пузыря, а также фиксированные к ворсинкам слизистой оболочки холестериновые камни. Как и в случае желчнокаменной болезни, полиповидные разрастания чаще выявляются у женщин.

Полип желчного пузыря причины возникновения.

Особых проявлений, по которым можно было бы заподозрить наличие полипов в желчном пузыре, как и наличие любого опухолевого процесса нет. Теоретически можно предположить, что если разрастания слизистой достигли определенных размеров и расположены в зоне шейки вблизи от пузырного протока так, что могут нарушать процесс опорожнения желчного пузыря. Тогда может появиться симптоматика сходная с проявлением желчно-каменной болезни: боли в правом подреберье, чувство тяжести и переполнения.

В медицинской практике диагноз устанавливается по данным ультразвукового исследования. Полипы больших размеров (1см и более) подлежат обязательному оперативному лечению, потому что, риск развития злокачественного процесса очень высок. Нужно обязательно задуматься об оперативном вмешательстве при увеличении размера полипа, при наличии других заболеваний имеющих риск озлокачествления, при неблагоприятной «онкологической» наследственности, при появлении болевой симптоматики.

Наблюдать за состоянием процесса необходимо, но это не позволяет контролировать сам процесс. Уловить когда же может наступить переход доброкачественного процесса в «плохой» невозможно. Нужно помнить, что рак желчного пузыря встречается у 2% больных, оперированных по поводу заболеваний желчного пузыря. Полипы желчного пузыря увеличивают шанс войти в эту статистику.

Полип в желчном пузыре лечение.

Адекватное лечение полипов в желчном пузыре – только оперативное. Никакие снадобья и заговоры здесь не помогут. Операция заключается в удалении желчного пузыря вместе с полипами. Как правило, это эндоскопическая холецистэктомия (операция через проколы). Удаленный желчный пузырь обязательно направляется на гистологическое исследование. Это позволяет определить клеточное строение исследуемой ткани и установить точный диагноз.

Источник