- Пингвекула: причины, симптомы, способы лечения

- Риски для здоровья при наличии пингвекулы

- Причины возникновения

- Основные факторы риска для образования патологии:

- Главные симптомы клинических проявлений пингвекулы

- Инструментальная диагностика при лечении пингвекулы

- В каких случаях специалистами будет рекомендовано удаление пингвекулы

- Птеригиум — причины и лечение (операция по удалению)

- Видео нашего специалиста о заболевании

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение птеригиума

- Глазные капли

- Операции по удалению птеригиума

- Цены на лечение

Пингвекула: причины, симптомы, способы лечения

Суть явления заключается в возрастном изменении соединительных оболочек на фоне дистрофии ткани, старения организма в целом. Предполагается закономерная связь в череде снижения процессов обмена веществ и возникновения новообразований. Наблюдаются дегенеративные явления в волокнах коллагена, располагающегося в строме слоя «соединительной» ткани, при этом уменьшается толщина самого эпителия.

Риски для здоровья при наличии пингвекулы

Что же нужно знать человеку при обнаружении у себя такого явления, какую угрозу для здоровья зрения оно может принести? Это неопасное, доброкачественное изменение клеточной структуры, как правило, свидетельствующее о возрастном изменении глаза. Оно протекает обычно без вреда для зрения, бессимптомно. На первых порах утолщенный «бугорок» имеет небольшие размеры и не требует специального лечения.

Причины возникновения

Такое состояние чаще наблюдается у людей средней и старшей возрастной группы, реже– у детей и молодежи. Существует другое название пингвекулы – так называемая «болезнь фермеров». Она проявляется, когда люди длительно пребывают на открытом воздухе, особенно под воздействием сильного солнечного излучения. Глаза при этом могут чаще подвергаться воспалениям из-за меняющихся погодных условий: порывистого ветра, пыли, дыма, перепадов температур.

Основные факторы риска для образования патологии:

- длительное пребывание под солнечным УФ-излучением без защиты;

- последствие профессионального вреда – при постоянном раздражении конъюнктивы;

- отдельные случаи негативных результатов продолжительного ношения контактных линз;

- длительное состояние синдрома «сухого глаза».

Также возможна наследственная предрасположенность (заболевания глаз у родственников).

Главные симптомы клинических проявлений пингвекулы

Патология представляет собой образование доброкачественного характера. Симптоматика очень скудная, не требующая особого вмешательства длительное время. Однако при большем размере «наросты» способны вызывать беспокойство, например, при наличии нарушений слезной пленки:

- Ощущение присутствия в глазах посторонних предметов (песок, царапины).

- Часто возникающие воспаления, покраснения, отечность органов зрения (конъюнктивиты).

- Появление покраснения, раздражения, сухость органа.

- Сильная боль, зуд, жжение в глазах.

- Эффект размытого зрения.

- Постоянное слезоотделение.

Как происходит лечение пингвекулы глаз? На первом этапе проводится профессиональнаядиагностика. Специалисты приступают к сбору анамнеза (сопутствующих заболеваний) больного, физическому осмотру. На основе полученной информации определяется комплексное лечение, позволяющее эффективно избавиться от пингвекулы.

Инструментальная диагностика при лечении пингвекулы

При необходимости лечащим врачом назначаются самые передовые методы исследования, такие как:

- ангиография (флуоресцентная) – определяет возможные нарушения микроциркуляции в соединительных тканях;

- биомикроскопия – исследует структуру вросшего в роговицу глаза новообразования;

- томография (оптическая когерентная) – анализирует глубину врастания нароста;

- фернинг-тест – диагностирует присутствие аномальных структур в пленке вокруг исследуемого образования.

Как лечить пингвекулу у пациента, врач определяет индивидуально на основе комплексных данных, полученных при обследовании болезни. В том случае, если отсутствуют проявления патологии, можно рекомендовать профилактические мероприятия в виде капель, снимающих дискомфорт у больного (отпускаются без рецепта). Это могут быть глазные средства против сухости в глазах с увлажняющим действием, гомеопатические противовоспалительные препараты, глазные капли от конъюнктивита (борются с покраснением, раздражением).

В каких случаях специалистами будет рекомендовано удаление пингвекулы

Если образование начинает мешать, нарушать зрение, например, при моргании или носке линз, постоянном неудобстве для пациента, хирургом может быть принято решение о его удалении. Перечислим основные причины:

- отсутствие положительного применения медикаментозных методов лечения;

- хронические воспалительные состояния конъюнктивы;

- перерастание (трансформирование) пингвекулы в птеригиум;

- потребность в удалении у пациента косметического дефекта.

Важно помнить, что при наличии патологии пингвекулы существует постоянно увеличивающаяся угроза разрастания размеров соединительной ткани, перехода в серьезное заболевание (птеригиум). Как следствие, возникает деформирование роговой оболочки, развивается рефракция, вызывающая значительные нарушения зрения. Лечение производится только методом удаления – с помощью современных лазерных технологий. Противопоказанием для хирургического (лазерного) вмешательства является беременностьпациентки.

При наличии пингвекулы не стоит терять бдительность даже в том случае, если нет поводов для беспокойства, а патологияносит доброкачественный характер. Необходимо регулярно проходить осмотры у специалиста для контроля за изменениями размера, контуров, оттенка на «глазном яблоке». Профилактикой является защита глаз от солнечного УФ-излучения, ношение головных уборов, солнцезащитных очков, увлажнение каплями при работе с агрессивными средами и присутствии различных факторов риска.

Источник

Птеригиум — причины и лечение (операция по удалению)

Чтобы лучше понять, что собой представляет птеригиум и почему только хирургическое лечение эффективно в данном случае, причины рецидивов заболевания — обратимся к строению и функциям конъюнктивы — слизистой оболочки глаза, из которой и образуется нарост, называемый птеригиумом или «крыловидной плевой».

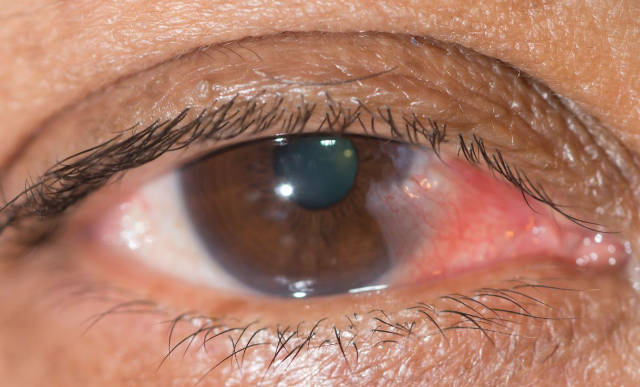

Рис.1 Внешний вид птеригиума

Конъюнктива – слизистая оболочка глазного яблока и внутренних поверхностей век, – служит для увлажнения, смазки и естественной гигиены глаза; собственными конъюнктивальными микро-железами вырабатывается один из компонентов слезной жидкости, которая необходима для удаления случайных частиц и соринок при моргании.

В норме конъюнктива тонка и прозрачна, но на раздражение и/или воспаление реагирует рядом характерных симптомов: слезотечением, покраснением и помутнением, отечностью, зудом, болью, светобоязнью, при бактериальных или микозных инфекциях – образованием слизисто-гнойного экссудата. Так развивается конъюнктивит, широко распространенный и весьма разнообразный в своей этиологии (причинах), субъективных проявлениях и объективной симптоматике, типе течения и прогнозе.

Рис.2 Роговица и конюъюнктива (в норме и воспалённая)

Среди многочисленных вариантов конъюнктивита выделяют хронический тип, который отличается не только длительным течением, тенденцией к рецидивам и обострениям, терапевтической резистентностью (что и подразумевается понятием «хронический»), но и этиологией.

Определенную роль в его развитии играют болезнетворные культуры и общее состояние организма (затяжные и лекарственно-устойчивые инфекции, хронические очаги в других органах, ослабленный иммунитет, гиповитаминоз, анемия, истощение, постоянное присутствие аллергена в жизненном пространстве), однако чаще всего первопричиной хронических конъюнктивитов становится длительное механическое, химическое или физическое раздражение, в частности, профессиональными вредностями (агрессивные испарения, ультрафиолетовые световые ожоги, загрязненный воздух и мн.др.). Такими раздражителями могут быть и сугубо природные, естественные факторы: морозный или, наоборот, горячий ветер, насыщенный песком, пылью, острой льдистой взвесью; чрезмерная инсоляция при ежедневном многочасовом пребывании на открытом солнце в течение многих месяцев или лет, неблагоприятная по химическому составу или физическим свойствам вода, используемая для умывания, и т.п.

Однако ни одна живая ткань не может оставаться воспаленной «в одной поре» до бесконечности. Вследствие нарушений кровоснабжения и тканевого питания рано или поздно начинается органическая дегенерация, в злокачественных случаях может стартовать онкологическая «цепная реакция», атрофия, некротический распад. До определенной степени организм пытается защищаться от подобных перспектив доступными ему способами: например, постоянно раздражаемая ткань грубеет, утолщается, меняет структуру за счет ороговения, замещения паренхиматозных (рабочих, функциональных) клеток соединительной тканью.

Такова одна из гипотетических причин разрастания ткани, получившего название «птеригиум».

Видео нашего специалиста о заболевании

Данный термин является однокоренным со словом «птеродактиль» и образован от греческого «птерикс» – крыло. Птеригиумом называют крыловидную плеву (или крыловидный нарост, скажем, на ногте), которая утолщает конъюнктиву своеобразной наросшей складкой, обладающей собственной структурой и характерной формой. Эти особенности, как и патогенез птеригиума, на сегодняшний день объяснены недостаточно и подвергаются дальнейшим исследованиям, однако основные закономерности возникновения и развития изучены достаточно хорошо.

Птеригиум конъюнктивы является типичным регионально-зависимым заболеванием. Встречаемость варьирует от 1-3% в умеренных широтах – до 20% и более в странах с большим количеством солнечных дней в году и преобладанием пустынных, полупустынных и степных ландшафтов. Как показано выше, эти условия (интенсивный ультрафиолет солнечного излучения, сухой ветер с песком и пылью) являются прямыми и достоверными факторами риска в развитии хронического конъюнктивита и птеригиума.

Начало заболевания приходится обычно на период между 20 и 40 годами, причем страдают преимущественно мужчины; однако значение пола как такового вызывает сомнения – вполне логичной представляется другая точка зрения, согласно которой гендерная диспропорция объясняется преобладанием мужчин среди сезонных и сельскохозяйственных рабочих, постоянно пребывающих на открытом воздухе/солнце.

Следует заметить, что печальная «привилегия» жарких стран не является абсолютной. Появляются сообщения о том, что вероятность развития птеригиума повышается наследственным фактором и «синдромом сухого глаза», а также работой с компьютером, если ей посвящена бóльшая часть суток.

Симптомы

Как правило, крыловидная складка растет медленно и, даже будучи уже заметной, может долгое время не вызывать ощутимого дискомфорта. Разрастание обычно начинается в углу глазной щели, – чаще со стороны носа, но иногда из двух углов одновременно – и треугольным клином (или «крылом») распространяется в сторону зрачка. Передовая, вершинная часть треугольника называется головкой, место перехода в основное тело складки – шейкой птеригиума.

Серьезные проблемы начинаются с того момента, когда головка врастает в роговицу и постепенно перекрывает зрачок, грубо нарушая природную оптику глаза. Острота зрения падает, и падала бы даже при условии сохранения абсолютной прозрачности (а это не так: прозрачность роговицы под складкой и вокруг вросшей головки снижается, возможна также гиперемия и неоваскуляризация в самом птеригиуме) – из-за неизбежного астигматизма, т.е. неспособности глаза сфокусировать изображение в одной точке, не говоря уже о точной фокусировке на сетчаточной макуле.

Кроме того, птеригиум имеет свойство периодически воспаляться, что проявляется примерно той же симптоматикой конъюнктивита, что описана в начале статьи. Доминируют в данном случае резь и раздражение, чувство постоянной сухости и инородного тела, слезотечение (как рефлекторная попытка зрительной системы компенсировать дефицит слезной поверхностной пленки).

По геометрической протяженности и площади перекрытия различают пять степеней птеригиума: при первой, начальной, головка лишь приближается или достигает лимба, не перекрывая роговицу и не сказываясь на остроте зрения; при пятой, наиболее тяжкой степени – полностью перекрывается зрачок и зрение ухудшается до 0,1 или ниже.

Диагностика

Диагностических сложностей птеригиум обычно не вызывает, поскольку всё, как говорится, слишком очевидно: патология локализована самым удобным для офтальмоскопии образом. Существуют определенные морфологические критерии дифференциальной диагностики стационарного (остановившегося) и прогрессирующего птеригиума; в этих целях используют щелевую лампу.

Рис.3 Диагностика птеригиума — осмотр в щелевой лампе (биомикроскопия)

Лечение птеригиума

Лечение заболевания может быть медикаментозным (глазные капли) и хирургическим (лазерное или ножевое удаление). В некоторых источниках встречаются народные методы, однако из-за их недоказанности и частых побочных эффектов, в виде аллергических реакций на различные травы, мед и т.д. данные рецепты мы здесь приводить не будем.

Глазные капли

Симптоматическое лечение включает противовоспалительные промывания и капли; в случае серьезных воспалений применяют капли десенсибилизирующего действия (напр., аломид, лекролин), глюкокортикостероидные препараты (на основе дексаметазона или гидрокортизона). Для устранения пересыхания назначают увлажняющие «искусственные слезы». Нужно понимать, что медикаментозное лечение не избавляет от нароста, а лишь облегчает состояние пациента.

Операции по удалению птеригиума

Решение о дальнейшем вмешательстве учитывает ряд факторов: от выраженности косметического дефекта и связанного с ним психологического дискомфорта – до динамических и прогностических характеристик конкретной клинической картины. Офтальмохирургическое вмешательство на сегодняшний день является единственным эффективным способом устранения крыловидной плевы, т.е. обращение к народным или откровенно мистическим средствам при наличии прямых показаний к операции означает пустую и небезопасную трату времени.

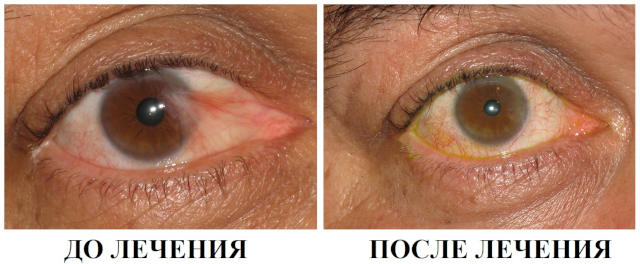

Рис.4 Фотографии глаза до и после хирургического лечения

Разработаны и успешно практикуются различные хирургические техники; наиболее перспективны комбинированные методики, где сочетается применение «обычного» инструментария и эксимер-лазерного (иногда радио-) скальпеля для отсечения головки птеригиума; лазерная шлифовка роговицы; подсадка фрагмента конъюнктивальной ткани; послеоперационный медикаментозный курс. Все эти меры направлены на предотвращение рецидивного развития крыловидной складки, постольку такой риск достаточно высок и достигает, по некоторым данным, 40% (по крайней мере, такая ситуация наблюдалась до появления и внедрения в офтальмологическую практику методик последнего поколения). Участок роговицы после удаления птеригиума остается непрозрачным или полупрозрачным.

В плане профилактики рецидива ключевое значение имеет устранение первичных причин птеригиума – например, смена региона проживания или рода деятельности. Однако столь же ясно, что такая возможность есть далеко не всегда и не у всех. В качестве альтернативы, а также для изначальной профилактики крыловидного разрастания конъюнктивы, рекомендуется строгое соблюдение принципов «зрительной безопасности и гигиены» – в первую очередь, использование средств противопылевой и ультрафиолетовой защиты, оптимизация режима нагрузок и отдыха, регулярные контрольные визиты к офтальмологу.

Цены на лечение

Стоимость удаления птеригиума в нашем офтальмологическом центре начинается от 20 000 рублей и зависит от сложности операции. Метод определяется после осмотра врачом-офтальмологом и зависит от величины образования, общего состояния пациента, наличия рецидивов и т.д.

Источник