- Телеангиэктазии

- БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: поможем врачам и владельцам клиник выбрать оборудование для удаления телеангиэктазий

- Оглавление

- Этиология и патогенез

- Клинические проявления

- Методы лечения

- Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (I78.0)

- Общая информация

- Краткое описание

- Этиология и патогенез

- Эпидемиология

- Клиническая картина

- Клинические критерии диагностики

- Cимптомы, течение

- Диагностика

- Народные средства при лечение телеангиэктазий

Телеангиэктазии

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: поможем врачам и владельцам клиник выбрать оборудование для удаления телеангиэктазий

Оглавление

Телеангиэктазии (telangiectasia), в англоязычной литературе также называемые паучьими венами (spider veins), представляют собой стойкое расширение сосудов малого диаметра, расположенных между эпидермисом и гиподермой. На коже они обычно проявляются в виде специфического рисунка, состоящего из множества расширенных микрососудов. В ряде случаев он выглядят как тонкая «паучья сеть», откуда и произошло англоязычное название телеангиэктазий.

В нашей компании Вы можете приобрести следующее оборудование для лечения телеангиэктазий:

По статистике, данная сосудистая патология развивается чаще всего у женщин: вероятность ее появления после 30 лет составляет 8%, после 50 лет — 41%, после 70 лет — 72%. Что касается мужчин, то у них в аналогичные периоды жизни телеангиэктазии возникают с вероятностью в 1%, 24% и 43% соответственно.

Этиология и патогенез

Причины появления телеангиэктазий разнообразны — на сегодняшний день нет единого фактора, который бы на 100% являлся этиологическим для этой сосудистой патологии. Например, формирование паукообразных телеангиэктазий носит наследственный характер. В то же время есть много других типов телеангиэктазий, которые могут появляться, например, у людей с тонкой кожей и длительным пребыванием под открытым солнцем. В целом телеангиэктазии возникают по следующим причинам:

- Генетика

- Инсоляция и/или сильный ветер

- Прием вазодилататоров

- Чрезмерное употребление алкоголя

- Травма кожи

- Хирургические вмешательства

- Повышенное давление

- Акне

- Беременность

- Менопауза

- Прием оральных контрацептивов

- Длительное использование топических или системных кортикостероидов

Кроме того, хрупкость сосудов повышается с возрастом, что способствует релаксации их стенок и появлению телеангиэктазий.

Клинические проявления

Телеангиэктазии обычно выглядят как красные, синие или фиолетовые линейные или извитые дорожки на коже. Они могут возникать в любом органе или ткани, имеющих сосуды (например, в головном мозге), однако для визуального осмотра доступны именно кожные проявления.

Артериолярные телеангиэктазии формируются из сосудов небольшого диаметра, имеют ярко-красный цвет и не выступают над поверхностью кожи. Венулярные телеангиэктазии состоят из более крупных сосудов синеватого оттенка, зачастую приподнимаясь над поверхностью окружающей кожи. Эти поражения вызывают беспокойство у пациентов, причем не только эстетического характера, но и относительно возможного наличия более серьезной сосудистой патологии.

Основываясь на клиническом проявлении, телеангиэктазии классифицируются на 3 типа: древовидные (ветвящиеся), паукообразные (звездчатые) и линейные (простые) (рис. 1). Redisch и Pelser дополнительно выделяют четвертый тип — пятнистые (пантиформные) телеангиэктазии, которые выглядят как скопление множества мелких точек на коже.

Рис. 1. Основные типы телеангиэктазий: а — древовидные, b — паукообразные, с — линейные (Liapakis E.L., et al. Management of facial telangiectasias with hand cautery. World J Plastic Surg 2015; 4(2): 127–133)

Линейные и древовидные телеангиэктазии красного оттенка обычно формируются на лице (область носа, середина щек, подбородок), в то время как линейные и древовидные телеангиэктазии синего оттенка чаще появляются на ногах. Что касается паукообразных телеангиэктазий, то они имеют наследственное происхождение и зачастую возникают еще в детстве.

Методы лечения

Склеротерапия — это метод, при котором склерозирующий агент вводится внутрь сосуда, вызывая его склерозирование. Он эффективен для крупных вен, но на микрососудах его использовать затруднительно. Склеротерапия удаляет весь расширенный сосуд, однако ее результаты в значительной степени разнятся в зависимости от навыков и опыта хирурга.

Сочетание склеротерапии и лазерного воздействия реализуется следующим образом: вначале используется склерозирующий агент, который блокирует питающие область телеангиэктазии и/или отводящие от нее кровь сосуды диаметром более 4 мм, а затем при помощи лазерного излучения выполняется коагуляция мелких веточек.

В качестве лечебного метода может использоваться электрохирургия. Во время данной процедуры наконечник аппарата ведут по всей длине сосуда, позволяя электрическому току коагулировать нужный участок. Этот метод требует специальной подготовки и трудоемок в случае, если необходимо обрабатывать много телеангиэктазий. Электрохирургия противопоказана пациентам с кардиостимуляторами.

Интенсивный импульсный свет (IPL) используется для неинвазивного удаления тонких поверхностных телеангиэктазий, Nd:YAG лазер — для удаления глубоких. При этом важно учитывать фототип кожи пациента: работа лазеров и IPL основана на поглощении светового излучения кровью сосудов, но это излучение опосредованно поглощает также и меланин эпидермиса. В современных IPL аппаратах есть возможность выбрать нужный спектральный диапазон для любого фототипа кожи.

Существуют данные о применении диодных лазеров 800 нм и 980 нм для удаления телеангиэктазий на лице, при этом нежелательных эффектов зафиксировано не было.

Источник

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (I78.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

I78.0 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия. Болезнь Рандю-Ослера-Вебера

Болезнь Ослера — Рандю -Вебера — это наследственное заболевание, характеризующееся трансформацией мелких сосудов в множественные телеангиэктазии, располагающиеся на коже, слизистых и серозных оболочках, артериовенозные шунты во внутренних органах и аневризмы, что проявляется кровоточивостью.

Этиология и патогенез

Наследуется по аутосомно-доминантному типу.

За развитие болезни отвечают два гена:

•первый ген, ответственный за эндоглин (ENG), располагается на хромосоме 9q33-q34 и контролирует выработку человеческого, двухмерного, встроенного, мембранного гликопротеина, который экспрессируется на эндотелиальных клетках сосудов

•второй ген, ответственный за активиноподобный рецептор для фермента киназы1 (ALK1), расположен на хромосоме 12q13 и относится к группе трансформирующих факторов роста b

Мутация этих генов, участвующих в восстановлении тканей и ангиогенезе, приводит к следующим патологическим процессам:

•развитию дефектов соединений и дегенерации эндотелиальных клеток, слабости периваскулярной соединительной ткани, что является причиной дилатации капилляров и посткапиллярных венул и патологической васкуляризации, проявляющейся телеангиэктазиями и артериовенозными шунтами

•потеря мышечного слоя и нарушение эластического слоя сосудов может приводить к образованию аневризм

При гистологическом исследовании обнаруживают: неправильной формы синусообразные расширения сосудов, истончённые стенки которых образованы эндотелиальными клетками и рыхлой соединительной тканью.

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия как проявление мезенхимальной дисплазии нередко сочетается с другими наследственными аномалиями коллагеновых структур, а также с болезнью Виллебранда и другими тромбоцнтопатиями. Известно, например, сочетание наследственной геморрагической телеангиэктазии со слабостью связочного аппарата и суставных сумок, пролабированием клапанов сердца, синдромом Элерса—Данлоса, аневризмами крупных артерий. Из приобретенных заболеваний с телеакгиэктазиями сочетаются системная склеродермия и синдром Рейно—Лериша.

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Клинические проявления болезни дебютируют чаще в возрасте после 20 лет, но первые признаки могут появляться и в первые годы жизни.

— телеангиэктазии обычно локализуются на слизистой оболочке носа, губ, десен, языка, щёк, желудочно-кишечного, респираторного и мочевого тракта, на коже волосистой части головы, лица, конечностей, туловища, а также на конъюнктиве и под ногтями

— кожа при этом имеет цвет от ярко-красного до темно-фиолетового

— телеангиэктазии также могут располагаться во внутренних органах — лёгкие, печень, почки, головной мозг

— типичная телеангиэктазия имеет размер менее 5 мм и при надавливании бледнеет

— артериовенозные шунты могут приводить к сбросу крови слева направо или справа налево, а если они достаточно крупные, то могут стать причиной артериальной гипертензии и сердечной недостаточности

— поражение сосудов лёгких может приводить как к тромбоэмболии, так и к септической эмболии сосудов головного мозг

— при поражении печени, вследствие сброса крови из печёночных артерий через артериовенозные шунты в бассейн портальной вены, формируется портальная гипертензия и возможно развитие цирроза печени

Телеангиэктазии – это красные или пурпурные образования, слегка поднимающиеся над уровнем кожи, появляются чаще на слизистой оболочке носа и рта, губах, коже лица, груди, живота и конечностей, величина их колеблется от булавочной головки до 2-3 см.

Главным симптомом болезни являются частые, спонтанные, усиливающиеся с возрастом кровотечения из патологически измененных сосудов:

— чаще встречаются носовые кровотечения (90 %), так как телеангиэктазии, располагающиеся на слизистой оболочке носа, более склонны к кровотечению, чем кожные

— реже отмечаются кровотечения из желудочно-кишечного тракта, лёгких, почек, мочевыводящих путей, кровоизлияния в мозг, оболочки мозга, сетчатку

Появлению и усилению кровоточивости, особенно носовых кровотечений, способствуют риниты и другие воспалительные заболевания слизистых оболочек, на которых расположены телеангиэктазии, их механические травмы (даже весьма легкие), стрессовые ситуации, умственное и физическое перенапряжение, прием алкоголя и острой пищи, особенно с уксусом, который нарушает агрегацию тромбоцитов, прием ацетилсалициловой кислоты и других дезагрегантов (препаратов, препятствующих свертыванию крови), недостаточный сон, работа в ночное время

Особый интерес представляют отмечаемые при обсуждаемом заболевании врожденные легочные артериовенозные свищи. Легочные шунты приводят к хронической артериальной гипоксемии и вторичной полицитемии. Кроме кровохарканья и плевральной геморрагии они проявляются одышкой при физических нагрузках, периферическим цианозом, барабанной формой пальцев.

Легочная фистула на рентгенограмме легких имеет вид монеты, связанной васкулярными полосками с корнем.

Частота неврологической симптоматики при легочных сосудистых фистулах составляет от 30 до 70%. Большенство симптомов (головокружение, слабость, головные боли, парестезии) носит преходящий характер и связано с гипоксемией и полицитемией. Могут наблюдаться преходящие ишемические атаки и тромботические или эмболические инсульты. Цереброваскулярные эпизоды обусловлены как полицитемией, так и тромбоэмболией (за счет легочной фистулы), реже – воздушной эмболией после кровохарканья. Проникновение через указанный шунт бактерий и септических микроэмболов располагает к развитию церебральных абсцессов (5-6% у больных с фистулами), поэтому даже асимптомную фистулу лучше прооперировать.

При болезни Ослера – Рандю – Вебера описаны случаи церебральных артериовенозных мальформаций, спинальные ангиомы и аневризмы вены Галена.

Считают, что диагноз наследственной геморрагической телеангиэктазии может быть установлен клинически на основании любых трёх из нижеприведенных критериев, предложенных в 1999 г. Куразао:

•множественные телеангиэктазии на характерных участках — губы, ротовая полость, нос, ушные раковины

•повторяющиеся, спонтанные кровотечения

•висцеральные поражения – телеангиэктазии в желудочно-кишечном, респираторном трактах (с кровотечениями или без), артериовенозные шунты в лёгких, печени, головном мозге и позвонках

•семейный характер заболевания

Диагностика

— семейный характер заболевания

Диагностика в типичных случаях проста: диагноз устанавливают по данным осмотра, иногда — по результатам эндоскопического исследования.

Источник

Народные средства при лечение телеангиэктазий

Телеангиэктазии (teleangiectasiae) (сосудистые звездочки, ТАЭ) – этот термин ввёл Фон Граф, впервые описавший их в 1807 г. [1].

Слово происходит от греческого telos (τέλος) – «конец» + angeion (ἀγγεῖον) – «сосуд» + ektasis (έκτασης) – «расширение», также известны как сосудистые звездочки или сеточки, представляют собой небольшие расширенные мелкие кровеносные сосуды кожи диаметром 0,5–1 мм в виде небольших красных или пурпурных скоплений, отличаются по форме и размерам, а также по внешнему виду [2].

Причины телеангиэктазий многочис- ленны.

В разделе флебологии о телеангиэктазиях доступно очень мало информации вследствие того, что проведено достаточно немного рандомизированных клинических исследований. Опубликованные рекомендации по диагностике и лечению телеангиэктазий основаны преимущественно на мнении экспертов, описаны отдельными флебологами и содержат обширные советы из их собственной практики.

Телеангиэктазии можно увидеть на любом участке тела, но чаще всего они встречаются на ногах [2].

Различают несколько видов телеангиэктазий в соответствии с классификацией Редиш (W. Redisch) и Пельцер (R. Pelzer):

– простые (синие и красные);

– древовидные (в виде ветвей деревьев – синего цвета);

– звездчатые (имеют форму звезд или паутины – красные);

Данная классификация очень удобна для диагностики и при планировании лечения этого недуга.

Пациентов с телеангиэктазиями осматривают врачи флебологи и косметологи.

Телеангиэктазии встречаются у большого числа взрослого населения. При проведении различных исследований выяснилось, что сосудистые звездочки в основном наблюдаются у женщин, примерно в четыре раза чаще они страдают от этого заболевания, чем мужчины [3].

По данным зарубежной литературы, процентное соотношение между обоими полами следующее – телеангиэктазии нижних конечностей наблюдаются у 80 % лиц женского пола и только у 20 % лиц мужского пола в общей структуре заболеваемости [3]. Частота появления телеангиэктазий на нижних конечностей с возрастом различна [3; 4].

По данным разных авторов, сосудистые звездочки часто не вызывают никаких симптомов или признаков, кроме нежелательного внешнего вида, и поэтому телеангиэктазии являются косметической проблемой, и лечение в первую очередь направлено на улучшение внешнего вида. Небольшой процент пациентов жалуются на такие симптомы, как чувство распирания и другие [3; 4].

Для определения места телеангиэктазий в структуре заболеваемости вен используется классификация CEAP.

CEAP (Clinical Ecological Anatomical Pathophysiological – клинико-этиологичес- кий-анатомический-патофизиологический разделы) – международная классификация хронической венозной недостаточности, в которой телеангиэктазии определены как самостоятельный класс хронических заболеваний вен, соответствующий категории (C1) [4].

Причины появления, как и механизм развития телеангиэктазий, неизвестны. При исследовании факторов риска некоторые авторы отмечают генетический фактор, так как у лиц, страдающих сосудистыми звездочками, имелся положительный семейный (наследственный) анамнез [4]. В литературе сообщается, что телеангиэктазия чаще связана с гормональными изменениями, связанными с беременностью и другими причинами [5].

Публикаций по теме телеангиэктазий в литературе совсем немного, хотя в последнее время наблюдается значительный рост этой патологии, что делает эту проблему все более актуальной.

Цель данного исследования – изучение распространенности, факторов риска, клинических особенностей телеангиэктазий у женщин в возрастной категории 20–65 лет.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования были женщины в возрасте от 20 до 65 лет.

Критерием включения в данное исследование служило: наличие внутрикожных сосудов диаметром 0,5–1 мм у женщин данной возрастной категории.

Критерием исключения служило: варикозное расширение вен нижних конечностей, трофические язвы, посттромботическая болезнь, патология сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, печени и почек. В случае выявления вышеуказанных патологий пациентки исключались из исследования.

Обследование пациенток включало анкетирование, выяснение жалоб, анамнеза, причин развития, клинический осмотр и выполнение ультразвукового дуплексного исследования с использованием аппаратов Logic P6 и Logic E(General Electric) у 105 женщин, случайной выборки пациентов.

Результаты исследования и их обсуждение

Распространенность в возрастных группах

В исследование вошли 105 женщин. Средний возраст пациенток составил 35 лет. При объективном осмотре в положении стоя выявлены телеангиэктазии (класс С1 по СЕАP). Длительность существования телеангиэктазий у пациенток составила примерно от 5 до 35 лет (в среднем 15 лет).

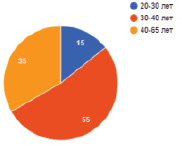

Наблюдение проводилось в трёх возрастных группах: 20–30 лет – 15 чел., 30–40 лет – 55 чел., 40–65 лет – 35 чел. (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пациенток с телеангиэктазиями по возрасту в количественном соотношении

Был проведен анализ факторов риска и выявлены обстоятельства, при которых наблюдался прогресс заболевания.

Пациентки, которые в анамнезе имели хотя бы одну беременность, составляли 95 (97 %), семейный (наследственный) анамнез выявлен у 90 (95 %) пациенток. В исследовании был проведен анализ влияния наследственного фактора на развитие патологии. Отягощенная наследственность отмечалась по материнской линии у 85 (80 %), по линии отца у 20 (18 %), и у 93 (85 %) пациенток страдали оба родителя.

Среди пациентов с телеангиэктазиями меньшая доля когда-либо принимала противозачаточные препараты и имела повышенную массу тела, данная группа составляла 28 (30 %) пациенток (табл. 1).

Источник