Терапия лактазной недостаточности у детей первых месяцев жизни

Состояния, связанные с нарушенным кишечным пищеварением и всасыванием, объединенные термином «мальабсорбция», относятся к числу частых нарушений здоровья у детей раннего возраста.

Состояния, связанные с нарушенным кишечным пищеварением и всасыванием, объединенные термином «мальабсорбция», относятся к числу частых нарушений здоровья у детей раннего возраста. Наиболее частой формой синдрома мальабсорбции у детей раннего возраста является непереносимость дисахаридов (лактозы, реже — других углеводов) [1, 2].

Особое значение для детей первых месяцев жизни имеет лактазная недостаточность (ЛН), так как лактоза содержится в грудном молоке, которое является основным питанием ребенка этого возраста. Дисахарид лактоза расщепляется в тонкой кишке ферментом, известным под названием лактаза. Снижение активности этого фермента приводит к развитию симптомокомплекса ЛН, проявляющейся у детей раннего возраста диареей, а также другими диспептическими нарушениями, беспокойством и др. Основным методом лечения ЛН является диетотерапия, направленная на уменьшение или полное исключение лактозы из рациона питания [3, 4]. Особую сложность представляет лечение ЛН у детей грудного возраста, так как в грудном молоке или в современных адаптированных детских молочных смесях углеводный компонент представлен преимущественно лактозой. При искусственном вскармливании детей с лактазной недостаточностью используются низколактозные смеси. Безлактозные смеси в качестве монотерапии используют только при первичной алактазии и при тяжелом течении вторичной гиполактазии [2, 5].

Учитывая, что поддержка естественного вскармливания детей первого года жизни является приоритетной задачей педиатрии, проблема профилактики и лечения ЛН у детей, находящихся на естественном вскармливании, представляется чрезвычайно важной и актуальной. При этом наиболее целесообразным в лечении ЛН является не исключение женского молока, а проведение заместительной терапии в виде назначения детям фермента лактазы. Использование ферментных препаратов лактазы в терапии ЛН позволяет довольно быстро купировать симптомы заболевания, сохранив при этом грудное вскармливание [1, 6, 7].

Учитывая значительные колебания в активности и свойствах препаратов лактазы, выпускаемых различными производителями и выделенных из различных источников, представляется необходимой обязательная клиническая оценка препарата лактазы, впервые выпускаемого в РФ или поступающего из-за рубежа в виде фармацевтического средства или биологически активной добавки (БАД).

Одним из таких БАД, содержащих лактазу, является БАД «Лактазар для детей», выпускаемый ОАО «Фармстандарт — Лексредства» (Россия). Целью настоящей работы явилось изучение эффективности использования в терапии детей первых трех месяцев жизни с ЛН, находящихся на грудном вскармливании, БАД «Лактазар для детей». Исследование проведено ГУ НИИ питания РАМН на базе детской поликлиники г. Химки Московской области.

Краткая характеристика. «Лактазар для детей» предназначен для использования в качестве дополнительного источника фермента лактазы при ЛН у детей с периода новорожденности до 7 лет. БАД «Лактазар для детей» представляет собой твердые желатиновые капсулы с белым порошком со специфическим запахом. Средняя масса содержимого капсул «Лактазар для детей» от 0,135 до 0,165 г. Активность лактазы в БАД «Лактазар для детей» — 700 ЕД на капсулу. Для производства БАД «Лактазар для детей» в качестве сырья используется фермент лактаза (Lactase DS) производства Amano Enzyme Inc. (Япония).

Дизайн исследования. Исследование носило характер открытого проспективного медицинского наблюдения.

Клинические наблюдения проведены у 25 детей в возрасте от 2 недель до 3 месяцев жизни, длительность наблюдения составила 6 недель. Клинико-лабораторные исследования проведены до назначения БАД «Лактазар для детей» и после приема ферментного препарата в течение 1 месяца.

Материалы и методы

Критерии отбора детей для исследования:

Критерии исключения детей из исследования:

Критерии оценки эффективности проводимой терапии:

— изменение кратности и консистенции стула, наличие или отсутствие патологических примесей в кале;

— динамика других диспептических нарушений (срыгиваний, колик, запоров и пр.);

— кожные или иные аллергические проявления при приеме БАД «Лактазар для детей»;

— содержание общих углеводов в кале*;

— копрологические исследования*;

— клинические анализы крови и мочи;

— измерение массы тела 1 раз в 2 недели с использованием стандартизированных весов;

— измерение роста — до и после проведения исследования с использованием стандартного ростомера.

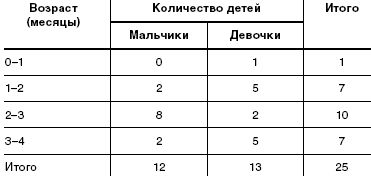

Под наблюдением находилось 25 детей (12 мальчиков и 13 девочек) в возрасте от 2 недель до 3 месяцев жизни. Все дети находились на естественном вскармливании. Под наблюдение дети поступали по обращению матерей к участковому педиатру в детской поликлинике. Дети наблюдались в амбулаторных условиях, еженедельно осматривались врачом-педиатром. Дома матери заполняли специально предложенную им анкету, в которой содержались вопросы о показателях эффективности исследуемого БАД (частота и характер стула, частота и объем срыгиваний и пр.). Дополнительные сведения получали путем телефонного интервью.

Данные о наблюдавшихся детях и их возрастно-половая характеристика представлены в табл.1 и табл.2

Все дети были доношенными, от первых (20), вторых (4) и третьих (1) родов; у 84% матерей имело место патологическое течение беременности (гестозы, анемия, наличие хронических заболеваний, хроническая фетоплацентарная недостаточность и пр.). Все кормящие матери соблюдали предложенную им диету [8]. Из рационов кормящих матерей исключали цельное коровье молоко с целью профилактики развития у детей аллергии к белкам коровьего молока и снижения тем самым возможности формирования вторичной ЛН.

При изучении анамнеза жизни было установлено, что более чем у половины обследованных детей кто-либо из членов семьи не переносит или не любит молоко и молочные продукты. Так, у 60% детей не переносит молоко один из родителей, у 20% — один из членов семьи (сестры, братья, дедушки, бабушки и др.); у остальных детей непереносимости молочных продуктов в семье, со слов матерей, не отмечено.

Диагноз ЛН устанавливали на основании характерных клинических симптомов (типичные изменения частоты и консистенции стула, усиленный метеоризм, болевой синдром и др.) и результатов клинико-лабораторных исследований (повышенного содержания общих углеводов в кале).

Результаты исследования и обсуждение

Дозу БАД «Лактазар для детей» назначали в зависимости от степени выраженности клинических проявлений ЛН (табл. 3), учитывая количество молока, употребляемого ребенком за одно кормление. Большинство детей получали по одной капсуле в каждое кормление, т. е. по 5–7 капсул БАД в сутки. Продолжительность приема БАД «Лактазар для детей» составила 1 месяц. Следует отметить, что ни в одном случае не было рекомендовано прекращение грудного вскармливания и к концу наблюдения все женщины продолжали кормить детей грудью.

Результаты исходного обследования детей

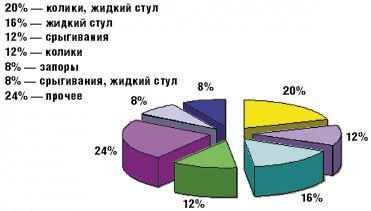

Как видно из табл. 3 и рис. 1 и 2, клинические проявления ЛН у обследованных детей были весьма вариабельны.

Такой наиболее характерный симптом ЛН, как жидкий стул, был обнаружен у 13 детей (52%), причем у 5 из них жидкий стул сочетался с коликами (табл. 3). У остальных детей имели место другие проявления функциональных нарушений пищеварения (срыгивания, метеоризм, запор). Срыгивания разной степени выраженности наблюдались у 7 детей (28%), причем у 2 детей (8%) срыгивания были единственной жалобой. У 4 детей (16%) отмечались запоры, причем как единственная жалоба запоры наблюдались у 2 детей. У 8 детей на момент взятия под наблюдение нарушений частоты и консистенции стула не было, стул у этих детей наблюдался 2–3 раза в день, кашицеобразной консистенции.

У 2 детей отмечалась недостаточная прибавка массы тела (300–400 г в месяц) и снижение аппетита (дети употребляли не весь объем порции молока, необходимый ему из расчета на массу тела и возраст); именно это послужило причиной обращения к педиатру.

Как видно из рис. 1 и 2, у наблюдавшихся детей одинаково часто (в 12% случаев) встречались колики и срыгивания как единственно предъявляемая жалоба; в 8% случаев основной и единственной жалобой были запоры. В группу под названием «прочее» мы объединили 6 детей, которые имели характерное только для них сочетание клинических проявлений ЛН (табл. 3).

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что клиническая картина ЛН весьма многообразна и часто не совпадает с общепринятым представлением о диарее как ведущем симптоме этого заболевания.

Результаты изучения эффективности БАД «Лактазар для детей»

Проведенные исследования показали хорошую переносимость БАД у всех наблюдавшихся детей (из исследования не был выведен ни один ребенок) и ее эффективность в устранении симптомов ЛН.

Нормализация частоты стула и его консистенции была отмечена уже к концу первой недели, причем положительная динамика имела место в среднем на 5-й день терапии. При этом кратность и консистенция стула изменялись у детей неодинаково. Нормализация консистенции стула у детей с частым жидким стулом отмечалась на 3–5 день применения БАД; а у детей с запорами восстановление регулярного стула с кратностью 3–4 раза в день, имевшего цвет и консистенцию, обычные для детей данной возрастной группы, находящихся на естественном вскармливании, — на 6–8 день. Частота стула у детей с диареей до начала терапии составляла в среднем 5,7 ± 1,2 раза в сутки, а после ее завершения — 3,8 ± 0,9 раза в сутки. У детей с запорами частота стула была равна соответственно 0,8 ± 0,6 и 2,5 ± 1,7.

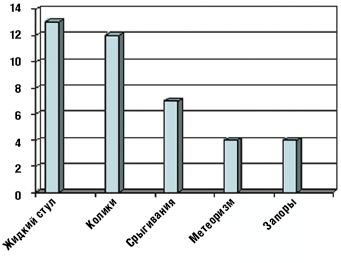

Применение БАД «Лактазар для детей» оказалось эффективным и в устранении других симптомов функциональных нарушений пищеварения, характерных для ЛН у детей раннего возраста (табл. 4 и рис. 3).

Болевой синдром, проявлявшийся кишечными коликами, и метеоризм купировались у всех 25 детей на 3–5 день применения БАД. Частота и объем срыгиваний значительно уменьшились в конце первой недели терапии и полностью исчезли после двух недель приема препарата у большинства детей. Только у одного ребенка к концу исследования изредка отмечались срыгивания.

Экскреция углеводов с калом достоверно снизилась у большинства детей с 1,1 ± 0,3% до начала терапии до 0,6 ± 0,1% после ее завершения, разброс значений составил 0,4–1,8% и 0,25–0,6% соответственно (рис. 4).

Однако у 6 детей достоверного снижения уровня экскреции углеводов с калом не отмечено (0,7–0,8% до исследования и 0,5–0,6% — после); хотя клинические симптомы нарушений пищеварения были купированы на первой неделе приема БАД. Полученные нами данные согласуются с литературными данными, указывающими на отсутствие четкой корреляции между выраженностью клинических проявлений ЛН и уровнем экскреции углеводов с калом [1, 3, 4]. В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии с современными научными представлениями основным критерием эффективности терапии является устранение клинических симптомов заболевания, а не снижение до нормы экскреции углеводов.

При копрологическом исследовании у большинства наблюдавшихся детей не было выявлено существенных патологических изменений. До проведения терапии у большинства детей каловые массы были жидковатой или кашицеобразной консистенции, светло-желтого или салатового цвета, слегка кисловатого запаха, с pH 5–7, и содержали в умеренном или единичном количестве нейтральный жир, жирные кислоты, лейкоциты (не более 2–3 в поле зрения), небольшие количества прозрачной слизи. Прием БАД «Лактазар для детей» не оказывал влияния на эти минорные изменения в копрологических анализах.

Показатели клинических анализов крови и мочи у обследованных детей до и после проведения терапии были в пределах возрастной нормы. Содержание гемоглобина в крови у детей до и после исследования составило 135,3 ± 1,5 г/л и 132,3 ± 1,2 г/л соответственно.

Наблюдавшаяся динамика массоростовых показателей была в пределах возрастной нормы: средняя прибавка массы тела в сутки составила в среднем 29,7 ± 2,7 г, а прибавка длины тела за месяц — 2,8 ± 0,5 см (средние показатели увеличения массы и длины тела у детей первых трех месяцев жизни составляют 26–30 г/сутки и 2,5–3 см/месяц соответственно). У 2 детей с исходно недостаточной прибавкой массы тела (300–400 г в месяц) прием БАД «Лактазар для детей» привел к значительному увеличению данного показателя (900 и 1000 г в месяц).

Как показали полученные результаты, использование содержащего лактазу БАД «Лактазар для детей» позволило купировать клинические симптомы ЛН и сохранить естественное вскармливание у всех наблюдавшихся детей. Терапия хорошо переносилась, случаев аллергических реакций и непереносимости исследуемого БАД не наблюдалось.

Таким образом, проведенное изучение эффективности использования в терапии детей первых месяцев жизни с ЛН, находящихся на естественном вскармливании, БАД «Лактазар для детей», выпускаемой ОАО «Фармстандарт — Лексредства» (Россия), позволили сделать следующие выводы:

Источник

Народные средства при лактазной недостаточности

Лактазная недостаточность (ЛН) – вариант дисахаридазной недостаточности, в основе которого лежит нарушение расщепления лактозы, связанное с врожденным или приобретенным дефектом фермента лактазы [11]. Термин – «непереносимость молока» – нередко используют в быту, когда хотят описать некоторые проблемы с пищеварением. Обычно так называют неприятные ощущения, возникающие после приема молока: боли в животе, метеоризм, жидкий стул или просто дискомфорт. Эти проблемы нередко встречаются у младенцев, и часто бывают связаны с непереносимостью лактозы [15].

Лактоза – это молочный сахар, составляющий около 80-85% всех углеводов любого молока, в том числе и женского, содержится в количестве 6-7 г в 100 мл. Лактоза придает молоку сладкий вкус и состоит из глюкозы, поставляющей энергию, и галактозы, необходимой для формирования центральной нервной системы и сетчатки глаза. Лучшей пищей для младенца является грудное молоко. Оно содержит множество различных элементов (по последним подсчетам ученых, более 400), необходимых для развития ребенка. Это в том числе и особые жиры, способствующие росту мозга, и белки, которые гораздо легче усваиваются, чем белки коровьего молока (образующие в желудке плотный сгусток, в отличие от нежного сгустка материнского молока), витамины и минералы в таком виде, что их всасывание из молока во много раз эффективнее, чем из смеси, ферменты, помогающие пищеварению, антитела, поддерживающие иммунитет ребенка, многое другое [1].

По мере роста младенца состав молока изменяется, в соответствии с его потребностями. Молозиво, которое содержит больше белков и иммунных защитных факторов, и меньше сахаров; затем переходное молоко и, наконец, со второй-третьей недели после родов, зрелое молоко, с этого момента и начинаются возможные кишечные расстройства у ребенка. Одним из важнейших компонентов грудного молока является сахар грудного молока, лактоза. Этот сахар в природе встречается только в молоке млекопитающих, и наивысшая его концентрация присуща именно женскому молоку. Причем антропологами была найдена следующая зависимость – чем умнее животное, тем больше лактозы содержит молоко данного вида. Кроме того, что лактоза придает грудному молоку более приятный, свежий вкус лактоза обеспечивает около 40% энергетических потребностей ребенка и к тому же необходима для развития мозга. В тонком кишечнике более крупная молекула лактозы расщепляется ферментом лактазойна две молекулы поменьше – глюкозу и галактозу. Глюкоза – важнейший источник энергии; галактоза же становится составной частью галактолипидов, необходимых для развития центральной нервной системы [5].

Однако грудной ребенок получает так много лактозы, что даже у здоровых детей до 3 месяцев она расщепляется не полностью. В нерасщепленном (непереваренном) виде она поступает в толстую кишку и там становится питательной средой для полезных молочнокислых бактерий (бифидобактерий, лактобактерий, лактозоположительной кишечной палочки). Эти бактерии расщепляют лактозу на газы, воду и короткоцепочные жирные кислоты (отсюда, и кислый запах стула у грудных детей). Данные кислоты важны для регуляции перистальтики (сокращений) кишечника, всасывания солей и воды. Кроме того, кислая среда препятствует размножению гнилостных бактерий. Поэтому, если сразу лишить ребенка лактозы (например, кормить его только безлактозными смесями), то полезные бактерии не получат питания, снизится кислотность кишечного содержимого и кишечник заселят патогенные микроорганизмы [18].

По происхождению выделяют первичную и вторичную лактазную недостаточность. Первичная или врожденная алактазия является редким заболеванием, при котором мутация выявлена в гене LGT, кодирующем синтез лактазы, в данном случае – снижена активность фермента лактазы, но вырабатывающие ее энтероциты не повреждены [20]. Кроме этого, существует лактазная недостаточность взрослого типа – ситуация, когда лактазная активность падает по окончании периода грудного вскармливания (обычно такое снижение происходит к 3-5 годам). В обоих вариантах биохимический механизм указывает на его наследственную природу [3].

Транзиторная ЛН возникает по той причине, что кишечник недоношенных [12] и незрелых младенцев [7, 9]еще не окончательно созрел, поэтому активность лактазы снижена. Например, с 28 по 34-ю неделю внутриутробного развития активность лактазы в 3 и более раз ниже, чем на сроке 39-40 недель. Как видно из самого названия, она со временем проходит, и активность фермента нормализуется [8].

Вторичная ЛН встречается гораздо чаще. Обычно она возникает вследствие какого-либо острого или хронического заболевания, например, кишечной инфекции, аллергической реакции на белок коровьего молока, при воспалительных процессах в кишечнике, атрофических изменениях (при целиакии – непереносимости глютена, после длительного периода зондового питания), рахите [16], задержке внутриутробного развития [10].

Клинические признаки чаще всего у детей возникают с 3-6 недель жизни, что связно с нарастанием объема питания и увеличением лактозы в рационе ребенка. Через несколько минут после начала кормления молоком у ребенка возникает беспокойство, повышенное газообразование и разжиженный стул – таковы типичные симптомы первичной лактазной недостаточности. Метеоризм, вздутие кишечника обусловлены образованием большого количества газов при ферментации лактозы микрофлорой. Малыш обычно имеет хороший аппетит, жадно начинает сосать, но спустя несколько минут плачет, бросает грудь, поджимает ножки к животу. Стул частый, жидкий, желтый, с кислым запахом, пенистый (напоминает дрожжевое тесто). При использовании одноразовых подгузников жидкая часть впитывается в них, и тогда нарушения стула можно не заметить.

Обычно симптомы первичной лактазной недостаточности нарастают с увеличением объема потребляемого молока. Любое воспаление кишечника – инфекционное или нет – ведет к повреждению энтероцитов. Поэтому гораздо чаще приходится сталкиваться с вторичной лактазной недостаточностью, при которой в стуле много слизи, зелени и могут присутствовать непереваренные комочки пищи [14].

Особого упоминания заслуживает вторичная лактазная недостаточность, возникающая на фоне аллергического воспаления в кишечнике, когда основным заболеванием является пищевая аллергия, а лактазная недостаточность оказывается лишь осложнением[22].

При искусственном вскармливании может наблюдаться непереносимость, когда ребенок слишком рано начинает получать чужеродный белок – чаще всего белок коровьего молока или сои, содержащейся в смесях для искусственного вскармливания. В кишечнике он начинает взаимодействовать с клетками слизистой оболочки. Иммунные клетки распознают «чужака», и развивается реакция иммунной системы – аллергическое воспаление. В результате вырабатывающиелактазуэнтероциты повреждаются. Помимо этого у таких детей нарушается проницаемость слизистой оболочки кишечника, многие вещества перестают всасываться и развивается диарея (учащенный жидкий стул). Аллергическое воспаление в кишечнике, как правило, предшествует изменениям на коже, поэтому вначале аллергия может не иметь никаких внешних признаков.

Диагноз «Лактазная недостаточность» ставится на основании характерной клинической картины, в т.ч. уменьшения диспепсических симптомов при снижении лактозы в питании ребенка. В педиатрической практике определяют содержание углеводов в кале: содержание, которых не должно превышать 0,25%, а у детей старше года они должны отсутствовать.Косвенным признаком ЛН является снижение рН стула ниже 5,5 при копрологическом исследовании.

«Золотым стандартом» диагностики лактазной недостаточности является определение активности фермента биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки, но это обследование проводится лишь в случаях, когда нужно отличить недостаточность данного фермента от других заболеваний. В обследование обязательно входит также исследование кала на дисбактериоз, а при подозрении на аллергию – анализ крови на специфические антитела к потенциальным аллергенам. Диагноз «Первичная лактазная недостаточность» взрослого типа устанавливается с помощью генетического исследования [17, 21].

Диета при лактазной недостаточности

На время обследования, а при подтверждении диагноза – и в дальнейшем, следует снизить содержание лактозы в диете. Естественное вскармливание сохраняют. Но при этом назначают фермент лактазы («ЛАКТАЗА БЭБИ», «Лактазар»). Все данные препараты зарегистрированы как биологически активные добавки к пище (БАД). Препарат выпускается в капсулах – это удобно для старших детей и взрослых, т.к. капсула защищает сам фермент от переваривания в желудке. А для грудных детей капсулу открывают и вносят фермент непосредственно в молоко. Нужно лишь сцедить часть объема одного кормления, в сцеженное молоко добавить фермент, а затем докормить малыша оставшимся молоком по его желанию. Лактазу назначают в каждое кормление, дозировка фермента и доля молока, которую необходимо сцедить, подбирается врачом индивидуально: чем больше углеводов не усваивается, тем большая доля молока должна быть предварительно обработана ферментом [2].

Лактазар назначается при каждом кормлении (700 ЕДлактазы или 1 капсула на каждые 100 мл молока). Кормление ребенка начинается с порции сцеженного молока с лактозой, а затем ребенка докармливается из груди. Если имеет место аллергия на продукты, употребляемы кормящей матерью, достаточно скорректировать ее диету. Но временно назначают лактазу [13].

При смешанном или искусственном вскармливании адаптированная молочная смесь заменяется низколактозной или безлактозной. Избыточное снижение лактозы в диете тоже нежелательно – оно может привести к запорам. При первичной лактазной недостаточности назначают смеси, отличающиеся от стандартных только составом углеводов (лактоза заменена на мальтозу, полимеры глюкозы и другие сахара), а белок остается коровьим [19].

При пищевой аллергии имеет смысл низколактозная диета, но только до тех пор, пока не устранено аллергическое воспаление, затем активность фермента быстро восстанавливается. Если недостаточность развилась по причине аллергии на белки коровьего молока, назначают специализированные смеси для лечения аллергии, содержащие либо другие белки (например, соевый), либо белок того же коровьего молока, но специально обработанный (расщепленный до коротких фрагментов и аминокислот).

Важно знать, что чужеродным является и соевый белок, и белок козьего молока, и даже расщепленный белок может содержать элементы, способные вызвать аллергию у больного ребенка. Для детей старше года употребление молока уже не является столь значимым, но все же и для них молоко и молочные продукты важны. Кисломолочные продукты содержат примерно в два раза меньше лактозы, чем цельное молоко [4]. Многие пациенты с лактазной недостаточностью взрослого типа спокойно переносят кисломолочные продукты, но им все же необходимо ограничивать употребление богатых лактозой продуктов – сгущенки, мороженого и т.п. Ограничивать употребление сыров, сливочного масла обычно нет необходимости [6].

Таким образом, лактазная недостаточность при своевременной диагностике легко корригируется, но важно помнить, что лечение подбирается индивидуально. Его длительность зависит от типа заболевания. При транзиторной лактазной недостаточности недоношенных оно занимает 1-3 месяца, при врожденной – до тех пор, пока употребляется молоко. Если выявлена лактазная недостаточность взрослого типа, препарат лактазыв виде БАД рекомендуется применять всегда, когда в рационе оказываются продукты, богатые лактозой.

Источник