- Гидроторакс. Клиническая картина и диагностика гидроторакса

- 1. Что такое гидроторакс

- 2. Причины гидроторакса

- 3. Клиническая картина и диагностика гидроторакса

- 4. Лечение гидроторакса

- Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

- Пневмоторакс. Гидроторакс. Гемоторакс. Хилоторакс

- Введение

- Определения

- Причины

- Симптоматика

- Диагностика

- Лечение

Гидроторакс. Клиническая картина и диагностика гидроторакса

- дыхательные пути

- бронхи

- легкие

1. Что такое гидроторакс

Так называемая «плевральная полость», расположенная между париетальными и висцеральными листками плевры лёгких, в норме содержит некоторый объём жидкости. Данная анатомическая особенность обеспечивает скольжение плевральных листков относительно друг друга в процессе дыхания. Объём этой жидкости не должен превышать 1-2 мл, однако в некоторых случаях происходит избыточное накопление транссудата в плевральной полости. Такое состояние называется «гидроторакс». Он может быть односторонним или симметричным.

В отличие от экссудата, содержащего в своём составе значительное количество белков (до 30%) и ферментов, транссудат является более водянистой жидкостью. Он чаще всего прозрачен, почти не содержит свойственных плазме ферментов, а белка в нём обнаруживается не более 3%.

Накопление жидкости в плевральной полости в подавляющем большинстве случаев развивается как осложнением других заболеваний. Гидроторакс неясной этиологии – редкое явление, относимое, скорее, к погрешностям диагностики.

Хотя гидроторакс локализуется в лёгких, он чаще всего имеет симптоматику сердечнососудистых нарушений. Проблемы с дыханием самим больным ощущаются реже. Накопление жидкости происходит постепенно. На протяжении значительного периода жидкость пропотевает через сосудистые стенки капиллярной сети и наполняет плевральную полость.

2. Причины гидроторакса

Этиопатогенетической причиной гидроторакса чаще всего выступает хроническая сердечнососудистая недостаточность, для которой характерны застойные явления в тканях и органах всего организма. К примеру, перикардит и серьёзные пороки сердца в большинстве случаев сопровождаются нарушениями, связанными с задержкой жидкости и капиллярной недостаточностью.

Одной из распространённых причин также являются заболевания почек. Нарушения в чашечно-лоханочном аппарате мочевыделительной системы приводят к гиперпротеинемии. Развивающаяся почечная недостаточность приводит к двустороннему гидротораксу при амилоидозе и на фоне нефротического синдрома.

Правосторонний гидроторакс характерен при циррозе печени. У 10 пациентов их ста, имеющих этот диагноз, жидкость из брюшины проникает в правую часть плевральной полости лёгких вследствие изменений, затрагивающих ткани диафрагмы в области печени.

Опухолевые заболевания органов средостения в ряде случаев также сопровождаются накоплением транссудата в лёгких.

3. Клиническая картина и диагностика гидроторакса

Гидроторакс часто сочетается с признаками накопления жидкости в подкожно-жировой клетчатке и других полостях тела (перикардиальной, брюшной).

Транссудат в объёме 100-150 мл при малом гидротораксе не имеет выраженной клинической картины. Компрессия органов грудной клетки начинает проявляться лишь при большом скоплении лимфы в плевральной полости. Дебют этого состояния обычно не острый – симптоматика усугубляется постепенно.

Прогрессирующее течение гидроторакса характеризуется следующими нарастающими симптомами:

- одышка;

- тяжесть в области диафрагмы;

- неудовлетворённость вдохом и другие проявления затруднённого дыхания.

В дифференциальной диагностике гидроторакса важно исключить пневмоторакс, признаками которого является выраженный болевой синдром и проявления воспалительного характера (повышение температуры, общее недомогание, слабость).

Визуальный осмотр может выявить акроцианоз кожных покровов (синюшность кожи) со стороны скопления транссудата. Больной, как правило, стремится принять вынужденную полусидячую позу. Осмотр проводится путём пальпации, перкуссии границ сердца и лёгочного звука. Также прибегают к их аускультации (анализу звуков сердечной деятельности и дыхания).

Для уточнения диагноза могут быть назначены следующие диагностические мероприятия:

- компьютерная томография;

- рентгеноскопия;

- ультразвуковая диагностика;

- плевральная пункция с целью последующего микробиологического и цитологического исследования.

Также показан общий и биохимический анализ крови и проведение пробы Ривальта, которая при наличии гидроторакса даёт отрицательный результат.

4. Лечение гидроторакса

Лечение гидроторакса, исходя из того, что данная патология не является самостоятельной нозологической единицей, заключается в устранении первопричин, спровоцировавших скопление жидкости.

Если этиопатогенетически гидроторакс связан с сердечнососудистой недостаточностью, комплексная терапия включает не только препараты, поддерживающие работу сердца, но и сочетается с мерами, направленными на коррекцию образа жизни больного. Рекомендуется внести изменения в режим труда и отдыха, сон, диету, физическую активность. Для вывода жидкости необходимо ограничить приём поваренной соли. Из лекарственных препаратов могут быть назначены:

- гликозиды;

- ингибиторы фосфодиэстеразы;

- диуретики;

- ингибиторы АПФ;

- периферические вазодилататоры.

При связи гидроторакса с почечной недостаточностью отёчно-нефрофитовый синдром требует постельного режима, полного исключения соли в питании, контроля диуреза. Лечебная тактика опирается на результаты диагностики – препараты назначаются в зависимости от первопричин и динамики заболевания почек.

Оперативная помощь может потребоваться при неэффективности консервативного лечения, а также в случаях развития острых дыхательных расстройств и сердечнососудистой недостаточности.

Источник

Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней, при поражении ее неопластическими процессами, инфильтрации лимфоидной или миелоидной тканью. Второе нередко наблюдается при травме, цинге, при болезнях, осложняющихся сердечной недостаточностью, нефротическим синдромом и при некоторых других.

Дифференциальный диагноз скопившейся жидкости в плевральной полости может быть подразделен на два этапа. Вначале производится идентификация синдрома, т. е. определяется его отличие от других синдромов со сходными клиническими признаками, после чего выясняется причина нарушения.

Физические признаки скопления жидкости в плевральной полости общеизвестны. При выраженном ее скоплении перкуссия по задней поверхности грудной клетки выявляет по акустическим свойствам три зоны. Над верхушкой легкого определяется ясный легочный звук, а над его основанием — тупой. Между ними определяется зона тимпанического перкуторного звука. Тимпанит обусловлен частичным ателектазом легкого, потерявшего в значительной мере свое напряжение.

Голосовое дрожание над зоной тупого перкуторного звука ослаблено или не определяется. Над зоной абсолютной тупости дыхательные шумы также не определяются или ослаблены. Над зоной тимпанического перкуторного звука выслушивается, как правило, ослабленное бронхиальное дыхание. Везикулярное дыхание определяется над зоной ясного легочного звука.

Несмотря на значительное число опознавательных признаков, диагноз «синдром жидкости в плевральной полости» нередко вызывает сомнения, большая часть которых исчезает после рентгенологического исследования. Диагностическую пункцию плевральной полости лучше производить после рентгенологического исследования. Она позволяет подтвердить наличие жидкости в плевральной полости и определить ее характер. Особенно часто дополнительные исследования приходится проводить для отличия синдрома жидкости в плевральной полости от пневмонии, опухоли легких и некоторых других болезней и синдромов.

Скопление жидкости в плевральной полости развивается вследствие повышенной проницаемости сосудов или механического нарушения их целостности. Повышенная проницаемость сосудов приводит к образованию транссудата. Воспалительное поражение плевры протекает с образованием экссудата. В зависимости от содержания форменных элементов крови экссудаты делятся на серозные, геморрагические и гнойные.

Причины скопления жидкости в плевральной полости:

- инфекции — бактерии, вирусы, микоплазма, поддиафрагмальный абсцесс;

- опухоли — лимфогранулематоз, лимфосаркома, метастазы злокачественной опухоли в плевру, синдром Мейгса, мезотелиома;

- диффузные болезни соединительной ткани — системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

- тромбоэмболия легочной артерии — пристеночный тромбоз крупной ветви, эмболия мелких ветвей (инфаркт легкого);

- травма — пневмоторакс, гемоторакс, хилоторакс;

- другие болезни — панкреатит, микседема, лимфатический отек;

- периодическая болезнь, перитонеальный диализ и гемодиализ, расслаивающая аневризма аорты, сердечная недостаточность, констриктивный перикардит.

Дифференциальный диагноз проводится с пневмонией, плевральными швартами, опухолью легкого или средостения, фибротораксом, эхинококковой кистой легкого, высоким стоянием диафрагмы.

Плевральная пункция относится к инвазивным методам диагностики и лечения. Процедура пункции достаточно болезненна и проводится под местной анестезией. К тому же данная манипуляция требует определенных практических навыков от медицинского персонала. Данный вид диагностики и лечения всегда вызывает эмоциональные переживания у пациента, его родственников и у медицинского персонала.

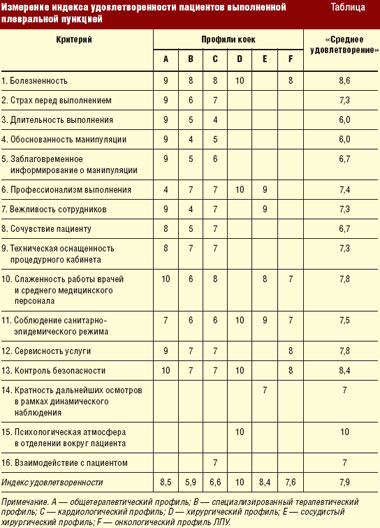

Нами выделены 16 показателей, связанных с оценкой больными деятельности медицинского персонала при проведении лечебно-дигностической плевральной пункции (табл.).

В процессе работы с больными нами разработан индекс удовлетворенности пациентов. Данный индекс отражает показатели, которые связаны с предлагаемыми медицинскими услугами и с взаимоотношениями между персоналом отделений и служб ЛПУ и пациентом.

Каждый пациент выбирает из предложенных показателей те, которые, по его мнению, являются наиболее важными. Эти показатели должны быть «взвешены», для того чтобы отразить относительные приоритеты и важность для определенных категорий пациентов. Затем, как показано в таблице, ежемесячно осуществляется процесс о6ратной связи в отношении удовлетворенности пациентов. Подразделения ЛПУ получают очки (от 1 до 10) по каждому из выбранных показателей; на основании полученных очков и подсчитывается степень удовлетворенности пациентов.

Пациенты хирургического, сосудистого хирургического и онкологического профилей оценивают преимущественно профессионализм выполнения манипуляции, слаженность работы врачей и среднего медицинского персонала, соблюдение санитарно-эпидемического режима и контроль безопасности инвазивного вмешательства.

Пациенты терапевтического, специализированного терапевтического и кардиологического профилей придают значение практически всем 16 предложенным для оценки критериям.

Самый высокий индекс удовлетворенности — 10,0 — имеют больные хирургических отделений.

Максимальное количество баллов выставляют пациенты по критериям «болезненность» и «контроль безопасности манипуляции» (среднее значение критериев соответственно 8,6 и 8,4), а так называемым лидером таблицы индекса удовлетворенности пациента стал критерий «психологическая атмосфера в отделении вокруг пациента» — 10,0.

Итак, следует отметить, что пациенты отделений различных профилей по-разному реагируют на те или иные аспекты выполнения пункции и по-разному их оценивают.

Больница же в целом постепенно «настраивается» на специфические показатели, которым придает значение пациент в процессе получения медицинской помощи.

Литература

- Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В. Современные аспекты эффективного управления медицинским учреждением // Экономика здравоохранения. 2002. № 9–10. С. 5–7.

- Бояджян В. А., Гаенко О. Н. Оценка сложности лечебно-диагностического процесса в стационаре в рамках диагностически-связанных групп // Информатизация здравоохранения России. 1998. Ч. 3–4. С. 18–20.

- Вардосанидзе С. Л. Управление качеством лечебно-диагностического процесса в многопрофильном стационаре. Ставрополь, 2002. С. 120–150.

- Виноградов А. В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. М.: Медицина, 1980. Т. 2. С. 494–495.

- Гаврилов В. А. Оценка эффективности труда медицинского персонала учреждений здравоохранения // Экономика здравоохранения: Материалы расширенного Пленума научного совета. Ижевск, 1990. С. 135–138.

- Гайдаров Г. М., Кицул И. С. Методические подходы к оценке сложности и напряженности труда врачебного персонала больничных учреждений // Здравоохранение. 2001. № 2. С. 60–67.

- Голубева А. П. Научное обоснование концепции развития клинико-экспертной деятельности в ЛПУ (профессионально-правовые, социально-психологические и экономические аспекты работы) // Проблемы управления здравоохранением. 2002. № 4. С. 39–42.

- Драбкина М. В., Грищенко Р. В. Совершенствование технологий врачебно-диагностического процесса как способ повышения качества медицинской помощи // Бюлл. НИИ им. Н. А. Семашко. 1996. Вып. 3. С. 100–102.

- Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. М.: УРСС, 2003. С. 71–87.

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор

И. В. Духанина, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва

Источник

Пневмоторакс. Гидроторакс. Гемоторакс. Хилоторакс

Введение

Если вообразить плоский полиэтиленовый пакет, проложенный между плотно упакованными предметами или конструктивными элементами, то можно составить представление об устройстве большинства пленочных оболочек или прослоек человеческого организма. Таковы, например, конъюнктива и брюшина; такова и плевра – серозная двухлепестковая оболочка легких, средостения и внутренней поверхности грудной клетки.

Плевра своим висцеральным (легочным) лепестком плотно покрывает каждое легкое и переходит в париетальный, пристеночный лепесток. Узкое пространство между висцеральным и париетальным лепестками носит название плевральной полости. В здоровом состоянии это щелевидное пространство заполнено незначительным (всего несколько миллилитров) объемом серозной жидкости. В целом, такое морфологическое и механическое устройство плевры является важным элементом дыхательной системы, обеспечивающим наиболее эффективный внешний газообмен.

Вынесенные в заголовок пульмонологические термины обозначают четыре близких по сути состояния, которые встречаются с разной частотой и имеют собственные нюансы, но практически всегда создают серьезную проблему для дыхательной системы, следовательно, в целом для здоровья, а нередко и для жизни.

Определения

Пневмоторакс – присутствие воздуха в плевральной полости.

Гидроторакс – скопление негнойной жидкости (выпота) в плевральной щели.

Гемоторакс – наличие в плевральном пространстве того или иного объема крови.

Хилоторакс – скопление жирной лимфы (хилуса, хилезной жидкости) в плевральной полости.

Причины

Пневмоторакс возникает при механических торакальных травмах, – открытых или закрытых, – в том числе ятрогенных. Последние могут быть побочным эффектом или осложнением медицинских процедур, однако искусственный пневмоторакс иногда показан при туберкулезе и вызывается целенаправленно. Кроме того, пневмоторакс в ряде случаев осложняет течение пульмонологических заболеваний (например, буллезной эмфиземы легких, а также может возникнуть при глубинном нырянии, высотном полете и других значительных перепадах давления.

Гидроторакс, как правило, развивается при сердечнососудистых, нефрологических, гастроэнтерологических и других заболеваниях, когда нарушается общий обмен и циркуляция жидкости в организме, что приводит к ее накоплению в патологически больших количествах (асцит).

Гемоторакс обычно становится следствием травматических кровотечений и в этом случае нередко сочетается с пневмотораксом. Кроме того, причинами могут выступать патология магистральных и периферических кровеносных сосудов, туберкулез, онкопроцесс в системе дыхания, абсцесс легкого, а также ятрогенные факторы.

Хилоторакс, наиболее редкий вариант скопления непредусмотренных субстанций в плевральной полости, чаще всего является осложнением патологии лимфодинамики. Встречается травматический хилоторакс, врожденный хилоторакс новорожденных, хилоторакс курильщика, хирургический, туберкулезный, тромбозный, гельминтозный и т.п.; хилоторакс при злокачественных опухолях, прорастающих в грудной проток, а также хилоторакс, обусловленный комбинацией различных причин (например, механических и биохимических).

Симптоматика

Любые нарушения целостности и содержимого плеврального пространства проявляются симптомами, специфическими для большинства видов пульмонологической патологии, а именно дыхательной недостаточностью, цианозом, слабостью, удушьем, кашлем и т.п. При открытых травматических повреждениях с пневмогидротораксом наблюдается пенистое кровотечение из раны. Нередко отмечается асимметрия дыхательных движений грудной клетки, отечность, тахикардия, снижение АД (особенно при гемотораксе) вынужденная поза пострадавшего (ортопноэ). Длительно существующий хилоторакс может приводить к существенному снижению массы тела, общей дегидратации.

В целом, симптоматика зависит от тяжести причин и количества вещества, скопившегося в плевральной полости. Зачастую симптоматика основного заболевания или травмы доминирует и является значительно более тяжелой, требующей немедленного начала реанимационных мероприятий.

Диагностика

Диагностика рассматриваемых состояний включает анализ клинических проявлений и их динамики; субъективных ощущений, внешнего вида и поведения больного; результатов перкуссии и аускультации. Инструментальные исследования, наиболее информативные при такого рода патологии – рентгенография, в том числе с контрастированием, КТ, УЗИ, пункционный отбор материала для дальнейшего лабораторного исследования. Назначаются также рутинные и специальные анализы крови, мокроты, выпота и т.д.

Лечение

Совершенно очевидно, что лечение пневмо-, гидро-, гемо- и хилоторакса бессмысленно, если не устраняются непосредственные причины. Поэтому дальнейшая терапевтическая стратегия и тактика определяется результатами диагностики и соответствующими протоколами оказания помощи. Чаще всего применяется аспирация воздуха или дренаж скопившихся жидкостей, однако основные усилия направляются на лечение основного заболевания или устранение последствий травмы.

Источник