- Как ПРАВИЛЬНО лечиться от мастопатии

- Аденома простаты: 5 полезных советов мужчинам

- Фиброаденома молочной железы — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы фиброаденомы молочной железы

- Патогенез фиброаденомы молочной железы

- Классификация и стадии развития фиброаденомы молочной железы

- Осложнения фиброаденомы молочной железы

- Диагностика фиброаденомы молочной железы

- Лечение фиброаденомы молочной железы

- Прогноз. Профилактика

Как ПРАВИЛЬНО лечиться от мастопатии

Поиском правильного лечения мастопатии заняты как врачи, анализирующие эффективность того или иного препарата, так и женщины, мигрируя от одного маммолога к другому и перебирая различные схемы лечения.

Но есть один аспект, о котором забывают и те и другие. Дело в том, что фиброзная мастопатия не остро возникшее заболевание, а длительно развивающийся процесс — результат многолетнего нарушения гормональной регуляции.

Дебют гормональных нарушений и первые признаки мастопатии мы наблюдаем уже у девушек 18-20 лет, а иногда и раньше. В этих случаях ещё нет фиброзно-кистозной болезни молочных желез в классическом представлении, т.е. ещё нет кист и фиброзных тяжей, но уже есть некоторые начальные клинические проявления и инструментальные данные.

Итак, женщина 30-45 лет, у которой выявлены кисты в молочных железах и другие признаки диффузной фиброзной мастопатии, имеет за спиной 10-20 лет гормонального дисбаланса. Чаще всего это избыточная продукция эстрогенов – гиперэстрогения (гиперэстрогенемия).

Есть ещё один важный аспект, о котором тоже забывают. Устранение патологических изменений в молочных железах не является основной и единственной целью лечения мастопатии. В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что мастопатия — это всего лишь следствие. Поэтому, настоящей целью лечения мастопатии является коррекция гормональных нарушений, которые вредят многим органам и системам организма. Причем молочные железы здесь стоят не на первом месте. То есть, вы должны не столько «полечить» непосредственно молочные железы, сколько серьёзно отнестись к нормализации невидимых, но важных биологических процессов в своем организме.

Нам понятно желание женщин решительно и в короткие сроки «разобраться» с мастопатией. Однако организм человека слишком сложен и неподатлив. Сбитые и, порочно закрепившиеся за долгие годы, настройки системы, конечно, за несколько месяцев не восстановить.

Таким образом, ПРАВИЛОМ №1 в лечении мастопатии является достаточная длительность терапии. Фактически, это становится даже не «терапией» в настоящем понимании, а культурой жизни, некоторым дополнением к повседневности. Лишь при таком психологическом настрое у вас хватит терпения. Ведь со всем этим Вам придётся провести, возможно, годы.

ПРАВИЛО №2: используйте в лечении хорошо переносимые и финансово доступные средства. Если Вы плохо переносите какой-либо рекомендованный препарат, то Вы не сможете его полноценно и длительно принимать. Если рекомендованный Вам препарат для Вас финансово труднодоступен, Вы также не сможете его полноценно и длительно принимать.

Все эти правила должны быть обязательно учтены, если Вы действительно хотите лечить фиброзно-кистозную мастопатию и профилактировать рак молочной железы.

Имея большой опыт в решении данной проблемы, а также, зная все недостатки известных препаратов, специалисты Маммологического центра г. Ростова-на-Дону (совместно с ученными других учреждений) разработали несколько уникальных препаратов. Эти препараты в основе имеют натуральные ингредиенты, поэтому они безопасны, доступны по стоимости и практически не имеют побочных эффектов. Но главное, эти препараты действительно влияют на причины мастопатии – гиперэстрогению и другие варианты гормональных нарушений.

НОРМЭСТРОН. Этот комплекс специально создан для устранения гиперэстрогении (гиперэстрогенемии). За несколько месяцев приема Нормэстрон может существенно снизить уровень эстрадиола и других эстрогенов. В том числе у женщин 40-48 лет — наиболее сложной в данном отношении возрастной категории женщин. При этом в отличие от других препаратов, Нормэстрон не переводит женщин в состояние климакса. Нормэстрон лишен недостатков и побочных эффектов оральных контрацептивов, которые иногда рекомендуются с целью коррекции гиперэстрогении. Альтернативы Нормэстрону по эффективности снижения уровня эстрогенов мы пока не встречали. Принимают Нормэстрон по 1 капсуле 3 раза в день 2-3 месяца в зависимости от выраженности гиперэстрогении. Курсы повторяют с небольшими перерывами, а в дальнейшем переходят на поддерживающее лечение по 1 капсуле в день долгосрочно.

ЛЮТЕМЕНС. Этот комплекс разработан для поддержки второй фазы овариально-менструального цикла. Довольно часто у женщин и девушек, имеющих мастопатию, отмечается низкое содержание гормона прогестерона. Выхода из этой ситуации два. Во-первых, это проведение заместительной гормонотерапии: использование препаратов синтетического прогестерона (норколут, утрожестан, дюфастон) или приём оральных контрацептивов. Во-вторых, это стимулировать сами яичники на выработку прогестерона. Второй вариант сложнее, но этот путь более естественен для организма. При этом выработанный своими яичниками гормон для организма куда более полезен и безопасен! Лютеменс стимулирует яичники во вторую фазу цикла и способствует повышению выработки ими прогестерона. Принимают Лютеменс по 1 капсуле 3 раза в день во вторую половину цикла. К примеру, при 28-ми дневном цикле, первые две недели его не принимают, а вторые две недели — принимают. В таком режиме Лютеменс можно принимать длительно.

Мы уверены, правильный подход и терпение обеспечат Вам успех!

Источник

Аденома простаты: 5 полезных советов мужчинам

Аденома простаты — это опухоль. Но не стоит бояться: опухоль доброкачественная — просто разрастаются ткани этого органа. Ее появление и развитие связано с изменениями гормонального фона мужского организма, которые наблюдаются практически у всех представителей сильного пола после 40-45 лет. Это состояние называют андропаузой, или мужским климаксом. В это время начинает снижаться выработка полового гормона — тестостерона. Так что в какой-то мере это заболевание даже закономерное.

Когда идти к врачу?

Первые признаки аденомы связаны с затруднением мочеиспускания. Анатомически простата как бы охватывает мочеиспускательный канал и, когда она увеличивается, то, во-первых, пережимает его, а во-вторых, давит на мочевой пузырь. Из-за этого струя мочи теряет напор, прерывается, а мочиться приходиться чаще (в норме человек мочится 5-8 раз в день, при аденоме — 9 и чаще). Нередко, сходив один раз, через пару минут человек чувствует новый позыв. Что характерно, появляются позывы ходить по-маленькому по ночам. При этом, чувство полного опорожнения мочевого пузыря при аденоме бывает редко — обычно кажется, что еще что-то осталось.

К сожалению, даже заподозрив, что у них аденома, большинство мужчин рассуждают, что «все это возраст», и поэтому за медицинской помощью не обращаются. И потом расплачиваются более тяжелыми последствиями.

Если отток мочи постоянно затруднен, в мочевыводящих путях создаются благоприятные условия для развития инфекции, и начинают появляться осложнения — цистит, пиелонефрит, камни в мочевом пузыре. Со временем развивается хроническая почечная недостаточность, что проявляется постоянной головной болью, жаждой, сухостью во рту, слабостью, раздражительностью. Наиболее же грозным острым осложнением аденомы является острая задержка мочи (когда моча вообще перестает выделяться) и развитие почечной недостаточности — это состояние угрожает жизни и требует вызова «неотложки». В любом случае, чем раньше мужчина обратится за помощью, тем больше шансов у него победить болезнь.

Но бывают и «молчаливые» аденомы. На ранних стадиях опухоль уже может быть, а симптомов — еще нет. Поэтому, чтобы не пропустить начало заболевания, мужчинам за 40 нужно раз в год для профилактики проходить обследование у уролога, и не дать развиться раку предстательной железы.

Специалист, к которому нужно обратиться — это врач уролог. Чтобы установить степень аденомы, он проведет мужчине несколько исследований. Часто пациенты спрашивают, можно ли для постановки диагноза обойтись без пальцевого исследования простаты через прямую кишку, которого многие стесняются. Но это и есть самое важное исследование при аденоме, заменить его ничем нельзя. Еще обязательно нужно сделать УЗИ органов малого таза. Имея на руках результаты этих анализов, специалист может определиться с лечением, подходящим конкретному пациенту.

Группа риска

У некоторых мужчин аденома предстательной железы развивается раньше. К группе риска по возникновению этого заболевания, в первую очередь, можно отнести тех мужчин, чья работа предполагает сидячий образ жизни. В первую очередь, это занимающиеся исключительно умственным трудом. В прессе также нередко звучит информация, что к развитию аденомы предрасполагают злоупотребление алкоголем и табаком, перенесенные воспалительные и венерические заболевания, и даже нетрадиционная половая ориентация. Но достоверной связи между этими факторами и опухолью простаты не выявлено.

Как избавиться от проблемы

Все способы лечения аденомы простаты можно разделить на две группы: консервативные и хирургические. Первые применяются на начальных стадиях болезни. Это прием одного или нескольких препаратов, обычно в виде таблеток. Чаще всего это лекарства из группы альфа-адреноблокаторов, они расслабляют мышечные стенки различных органов, в т. ч. и мочеиспускательного канала. Конечно, опухоль они никуда не уберут, но мочеиспускание нормализуют. Также уролог может назначить дополнительное лечение — гормональные средства (ингибиторы 5-альфа редуктазы), фитопрепараты (например, на основе крапивы, тыквы, каштана, плодов американской карликовой пальмы и др.), гомеопатию, которые могут приостановить рост опухоли, а также противовоспалительные препараты — если аденома уже успела осложниться циститом или другим воспалением мочевыводящих путей.

Но если аденома уже «в расцвете», то такое лечение малоэффективно — помочь избавиться от неприятных симптомов можно только с помощью хирургии. Традиционная операция для больных с аденомой — это частичное или полное удаление — аденэктомия предстательной железы. У этой операции есть свои недостатки — нужно делать разрез передней брюшной стенки, идет кровопотеря, остается рубец. На западе от таких операций уже отказались, там практикуют намного более щадящую методику с минимальным вмешательством (т. н. малоинвазивную операцию) — трансуретральную резекцию. У нас ее также делают, но она не так распространена. Ее осуществляют без разреза передней брюшной стенки, доступ идет через мочевыводящий канал (уретру). В него вводят резктоскоп — мини-зонд с видеокамерой и режущими инструментами. Хирург-уролог видит изображение на экране и, ориентируясь по нему, удаляет кусочки ткани предстательной железы и прижигает кровоточащие сосуды. Единственный общий минус обеих операций — обе они требуют госпитализации и имеют относительно продолжительный послеоперационный период.

5 полезных советов мужчинам

Делайте зарядку. Длительное сидение приводит к застою крови в органах малого таза, что способствует развитию аденомы. Поэтому возьмите себе за правило вставать каждый час — если не для разминки, то хотя бы, чтобы просто пройтись.

Ведите регулярную половую жизнь. Одно из лучших средств борьбы с застоем крови — регулярная близость. Интим может, как замедлять появление аденомы, так и сдерживать ее прогресс. Поэтому, женщины, не отказывайте своим мужчинам в этом приятном и полезном способе лечения.

Замените лекарства. Есть ряд лекарств, которые могут ухудшить симптомы аденомы: некоторые антигистаминные, мочегонные и противоотечные (включая спреи для носа). Спросите у своего лечащего врача, не принимаете ли вы таких препаратов и, если да, то замените их на более подходящие.

Не пейте на ночь. Если у вас все-таки появилась аденома, не пейте воду и другие напитки в течение нескольких часов перед сном, чтобы ночью реже вставать в туалет.

Раз в год делайте онкопроверку. У кого увеличена предстательная железа, надо раз в год сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) — специальный маркер злокачественного процесса.

Записаться на прием к урологу вы можете в любое удобное для вас время, просто позвонив по телефонам слева в блоке контакты.

Источник

Фиброаденома молочной железы — симптомы и лечение

Что такое фиброаденома молочной железы? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Степыко С. Б., онколога со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Фиброаденома молочной железы — это доброкачественная опухоль, развивающаяся из железистой ткани; одна из форм узловой мастопатии . Данная патология часто возникает у молодых девушек 15-35 лет, пик заболеваемости приходится на 20-летний возраст. Узлы обычно образуются в одной молочной железе, у 10 % пациенток они двусторонние [4] .

Размер опухоли в большинстве случаев не превышает 2-3 см. Иногда формируются гигантские фиброаденомы диаметром до 6 см и больше. У 20 % женщин новообразования множественные [4] , в остальных случаях — единичные.

Точные причины заболевания неясны — известны только факторы, которые способствуют образованию фиброаденомы молочной железы .

Ведущий фактор развития фиброаденомы — относительная или абсолютная гиперэстрогения (избыток эстрогенов) и дефицит прогестерона. При относительном повышении уровня эстрогена возрастная норма этого гормона сохраняется, но нарушается его пропорция с прогестероном. Абсолютное повышение означает, что количество эстрогенов выше нормы.

Также риск появления фиброаденомы увеличивается в следующих случаях:

- раннее менархе (первая менструация);

- отсутствие беременностей и родов [7] ;

- первая беременность в возрасте после 30 лет;

- период лактации менее одного месяца и более одного года;

- многократные искусственные аборты;

- избыточный вес и ожирение — увеличение индекса массы тела до 25-29,9 кг/м 2 [11] ;

- сопутствующие гинекологические заболевания: миома матки , гиперплазия эндометрия, эндометриоз ;

- применение гормональных средств контрацепции в возрасте до 20 лет [4] ;

- врождённые синдромы: синдром Каудена (множественные доброкачественные узловые опухоли, фиброзно-кистозная мастопатия, ранняя доброкачественная опухоль матки, поражение пищеварительного тракта), синдром Маффуччи (множественные опухоли хрящевой ткани в костном мозге или других органах), синдром Беквита — Видемана (непропорциональный рост органов и всего организма уже в период внутриутробного развития, асимметрия тела, эмбриональные опухоли и множественные грыжи) [11] ;

- афроамериканская раса;

- хронический стресс, неврозы ;

- травмы груди или перенесённые операции.

Подростковый возраст, когда происходит становление менструального цикла, сам по себе является одним из факторов риска образования фиброаденомы молочной железы. В этот период гипоталамо-гипофизарная система работает несовершенно, из-за чего в организме может наблюдаться гиперэстрогения, которая сопровождается дисфункциональными маточными кровотечениями.

Предшествовать формированию узлов в молочных железах могут болезни печени. Это связано с нарушением метаболизма стероидных гормонов. При патологии надпочечников и щитовидной железы нарушается выработка активных веществ, участвующих в производстве половых гормонов [5] .

У женщин с эндометриозом и миомой матки частота развития фиброаденомы возрастает. При воспалительных заболеваниях яичников и доброкачественных опухолях изменяется нейроэндокринная регуляция, часто возникают нарушения менструального цикла и недостаточность лютеиновой фазы. Со временем это приводит к фиброаденоме.

Заболевания, связанные с дефицитом прогестерона, также сопровождаются появлением узлов в молочной железе. При синдроме поликистозных яичников у женщин отсутствует овуляция, поэтому во вторую (лютеиновую) фазу цикла жёлтое тело яичников не активно. Возникшая нехватка прогестерона проявляется разрастанием ткани молочной железы [7] .

При гиперпролактинемии изменяется нормальная продукция гормонов: высвобождение пролактина подавляет овуляцию, но повышает чувствительность клеток груди к эстрогенам. Таким образом возникает гиперэстрогения на фоне снижения концентрации прогестерона.

Симптомы фиброаденомы молочной железы

Заподозрить фиброаденому на ранней стадии тяжело, так как болезнь протекает без видимых симптомов. Поводом для обращения к врачу становится пальпируемое образование, которое достигает диаметра 2-3 см. Узел чаще располагается в верхне-боковой части молочной железы. В случае множественной фиброаденомы пальпируется сразу несколько узлов разного объёма, расположенных на расстоянии друг от друга.

Для фиброаденомы не характерны изменения кожи, покраснение или деформация. При небольшом объёме опухоли размер молочной железы остаётся прежним. В положении лёжа на спине опухоль не исчезает. Гигантские единичные узлы вызывают одностороннее увеличение груди, заметную асимметрию при визуальном осмотре.

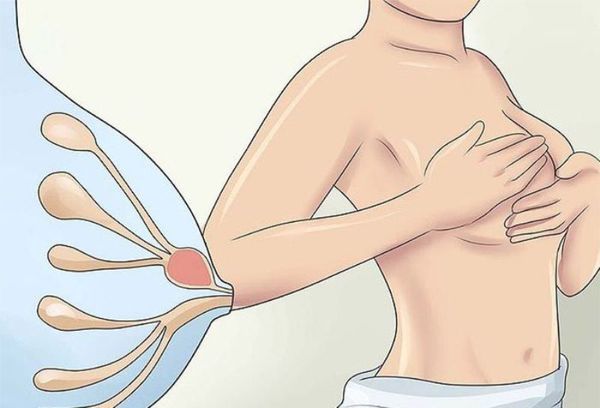

Женщина может самостоятельно обнаружить фиброаденому, если после окончания менструации проведёт самообследование молочных желёз. Во время осмотра груди перед зеркалом заметного нарушения симметрии не будет. При пальпации можно прощупать плотное образование, которое легко смещается под пальцами.

Так как фиброаденома сопровождается гормональными нарушениями, во второй половине цикла у пациенток появляется мастодиния — боль и напряжённость в молочной железе. Болезненность иногда сопровождается изменением чувствительности сосков: даже контакт с одеждой становится неприятным. При этом сама опухоль при пальпации обычно безболезненна.

Во второй половине цикла фиброаденома может увеличиваться в размерах. У женщин с предменструальным синдромом это связано с задержкой жидкости и развитием отёка тканей груди. Иногда такое состояние ошибочно принимают за начало активного роста опухоли.

Выделения из сосков при фиброаденоме появляются редко. Они могут быть заметны во второй половине цикла. При надавливании на сосок может возникнуть серозная, мутно-белая или коричневая жидкость. Примесь крови является неблагоприятным прогностическим признаком: такой симптом может указывать на рак груди [7] .

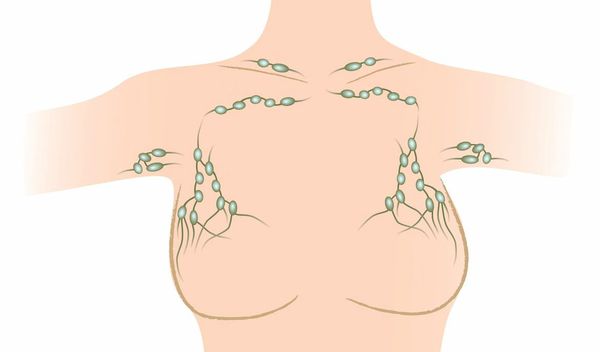

Для фиброаденомы не характерны изменения лимфоузлов, поэтому при пальпации подключичных, надключичных и подмышечных групп узлов не наблюдается увеличение в размерах или уплотнение тканей.

Патогенез фиброаденомы молочной железы

Фиброаденома — это комбинированная пролиферация (разрастание) элементов эпителия и соединительной ткани. Обычно она наблюдается в молочных долях, поэтому частота развития доброкачественной опухоли увеличивается в молодом возрасте, когда грудь ещё незрелая, т. е. до лактации [12] .

Основная роль в образовании узловой мастопатии принадлежит эстрогенам. Они вызывают следующие изменения в тканях груди:

- усиление пролиферации эпителия;

- активный рост протоков;

- увеличение активности фибробластов;

- разрастание соединительной ткани.

Но не у всех женщин с относительной гиперэстрогенией наблюдается фиброаденома. Поэтому считается, что для начала роста узлов необходимо достаточное количество рецепторов к эстрогенам [5] . У здоровых женщин активность рецепторного аппарата остаётся нормальной, но при нейроэндокринных нарушениях чувствительность к эстрогенам возрастает.

Эстрогены влияют на рост фиброаденоматозных узлов не только напрямую, но и косвенно. Непрямой механизм связан с активацией выработки факторов роста, которые поступают в молочную железу с током крови или вырабатываются из расположенных рядом клеток. На ткани молочной железы влияют следующие вещества:

- эпидермальный фактор роста (ЭФР);

- инсулиноподобный фактор роста первого и второго типа (ИПФР-I и ИПФР-II);

- α-трансформирующий фактор роста (α-ТФР);

- протоонкогены c-foc, c-myc, c-jun.

Прогестерон действует как антагонист эстрогенов. Он вызывает железистую трансформацию тканей груди, усиливает влияние ферментов, которые способны окислять эстрадиол в менее активный эстрон, а затем превращать его в неактивный эстрон-сульфат. Также прогестерон снижает чувствительность рецепторов к эстрогенам и тормозит разрастание тканей [7] . При недостатке гормона во второй фазе цикла все эти механизмы, которые сдерживают развитие доброкачественной опухоли, отсутствуют или не выражены.

Итак, у женщин с недостатком прогестерона, а также абсолютным или относительным избытком эстрогенов на протяжении всего менструального цикла стимулируется рост эпителиальной и соединительной ткани. Но это проявляется в участках железы, наиболее чувствительных к влиянию гормонов, имеющих больше количество рецепторов к ним. В связи с этим постепенно формируется плотный узел.

У женщин с зачатками непальпируемой фиброаденомы спонтанный рост узла может начаться в период беременности или лактации. При первом варианте в основе патогенеза лежит увеличение уровня эстрогенов и чувствительности к ним, несмотря на то, что в организме беременной повышен прогестерон. В период лактации рост узла может быть связан с активностью пролактина и дефицитом прогестерона [6] .

В большинстве случаев фиброаденома увеличивается до размера 2-3 см и затем останавливается в развитии [11] . Около 5-10 % опухолей спонтанно регрессируют в течение нескольких лет, чаще всего это наблюдается в подростковом возрасте на фоне установления нормального менструального цикла. По некоторым данным, регресс у подростков наблюдается в 40 % случаев [11] .

В зрелом возрасте в тканях фиброаденомы развивается гиалиноз — участки соединительной ткани, напоминающие хрящ, при этом гибнут клетки, могут появляться кальцификаты — отложения солей кальция. Поэтому доброкачественные опухоли, выявляемые в период менопаузы, имеют обызвествление, которое говорит о длительном существовании образования.

Классификация и стадии развития фиброаденомы молочной железы

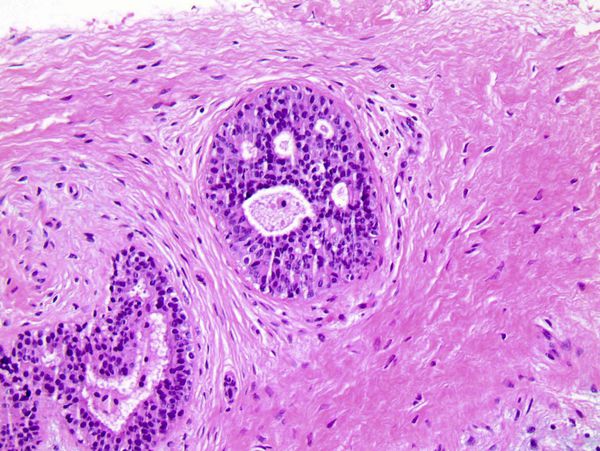

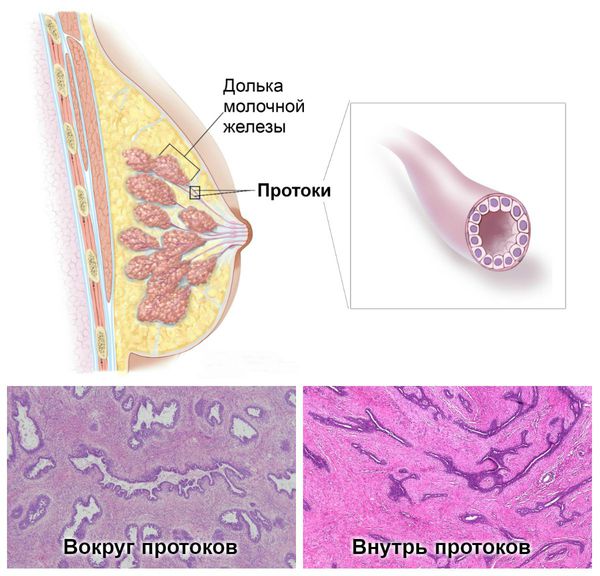

По гистологическому строению выделяют следующие типы фиброаденомы:

- периканаликулярная опухоль — новообразование, которое разрастается вокруг протоков молочных желёз;

- интраканаликулярная опухоль — узел, растущий внутрь протоков;

- смешанная опухоль — образование, сочетающее характеристики предыдущих двух типов;

- ювенильная фиброаденома — узел, возникающий в незрелой груди молодых девушек до установления менструального цикла;

- листовидная фиброаденома — опухоль, склонная к малигнизации (перерождению в рак), имеет три степени атипии, может сочетать в себе клетки с нормальным, пограничным и атипическим строением [4] .

Периканаликулярная фиброаденома встречается в 51 % случаев. Она чётко отделяется от окружающих тканей и с возрастом подвергается дистрофическим изменениям. Этот тип опухолей чаще наблюдается у женщин после 45 лет.

На долю интраканаликулярных аденом приходится 47 % случаев, а смешанный тип обнаруживается у 2 % пациенток. Эти опухоли характеризуются дольчатым строением, контуры образования нечёткие, структура узла неоднородная [4] .

Листовидная (филлоидная) опухоль развивается у женщин 40-60 лет из внутрипротоковой фиброаденомы. Для неё характерен быстрый рост и увеличение в диаметре до 10 см и более. На начальных стадиях она напоминает другие типы фиброаденомы. Листовидная фиброаденома приводит к видимой деформации молочной железы, истончению и побледнению кожных покровов. Рецидив узла наблюдается в 30-40 % случаев [6] .

Осложнения фиброаденомы молочной железы

Как правило, фиброаденома молочной железы является доброкачественной и редко приводит к развитию осложнений. Наиболее опасна интраканаликулярная и листовидная опухоль. В первом случае малигнизация (перерождение в рак) наблюдается в 2-7,5 раз чаще, чем при периканаликулярном типе фиброаденомы [5] .

Риск пролиферативных изменений связывают с сопутствующими гинекологическими заболеваниями. Исследования показывают, что патология способна прогрессировать в течение пяти лет при сочетании с эндометриозом у 14,7 % пациенток, с миомой матки у 4 % женщин [9] .

Листовидная опухоль может перерождаться в саркому (злокачественную опухоль) у 10 % пациенток, в 15 % случаев она склонна к метастазированию (образованию вторичных очагов опухоли). По данным различных авторов, злокачественное перерождение происходит в 20-25 % случаев [4] .

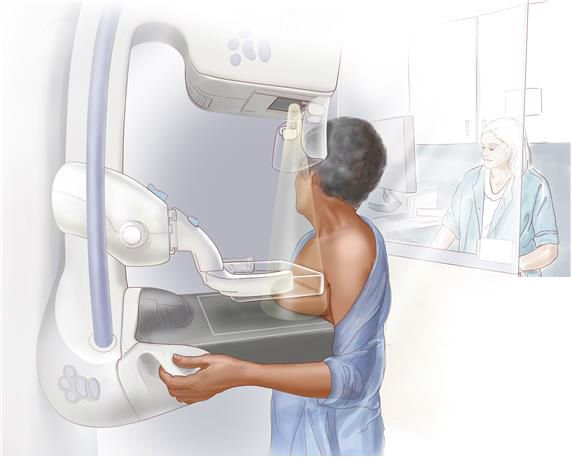

Диагностика фиброаденомы молочной железы

На консультацию к врачу-маммологу лучше приходить после менструации на 5-9 день цикла, чтобы исключить влияние предменструальных изменений на грудные железы: нагрубание и отёк.

Врач выясняет анамнез жизни, чтобы установить факторы, которые могли привести к патологии. Осмотр проводится в положении стоя и лёжа с запрокинутой за голову рукой. При пальпации обнаруживается плотный узел, который легко смещается и не вызывает болезненности. Локализуется преимущественно в верхней части груди. Форма узла обычно овоидная (по типу яйца) или круглая, поверхность чаще бугристая, неровная.

Для подтверждения диагноза проводится УЗИ фиброаденомы. Исследование также необходимо выполнить в первые дни после окончания менструации. У женщин после 45 лет из-за возрастных изменений в тканях УЗИ может оказаться неинформативным [10] .

Признаками доброкачественного новообразования на УЗИ являются:

- овальная, округлая или дольчатая форма;

- гомогенная (однородная) эхоструктура, с низкой интенсивностью, внутри узла может наблюдаться эхогенность неоднородного характера;

- иногда визуализируется чёткий акустический ободок, заднее акустическое усиление — яркий сигнал позади образования;

- края иногда неровные, микродольчатые, имеется задняя акустическая тень [2] .

Доброкачественная опухоль вписывается в соотношение по длине и ширине, которое должно быть менее 1:1. При надавливании на очаг наблюдается усиление гомогенности узла. Но при компрессии (сдавлении) внутренняя эхоструктура не изменяется, форма уплощается.

Данные УЗИ дополняет допплерография. Для интраканаликулярной фиброаденомы характерна васкуляризация (образование сосудистой сети) в 33 % случаев. Периканаликулярные новообразования не имеют сосудов, регистрируются только огибающие ветви [10] .

Маммография не рекомендуется в качестве рутинного метода исследования у молодых женщин. В зрелом и пожилом возрасте на снимке фиброаденома выглядит как единичное новообразование с равномерной плотностью, которая больше, чем у окружающих тканей. Отчётливо различима овальная или округлая форма, дольчатое строение. Иногда имеется сходство с кистой . В период менопаузы происходит обызвествление опухоли от периферии к центру. В редких случаях визуально форма узла атипичная, контур нечёткий [2] .

По показаниям проводится МРТ-диагностика. Но она не всегда позволяет отличить злокачественный процесс от доброкачественного. На МРТ-снимке опухоль выглядит, как овальное новообразование с ровными или дольчатыми краями. Картина усиления может быть разной: если его нет или происходит задержка — преобладает фиброз, при выраженном поглощении контраста — аденоматоз.

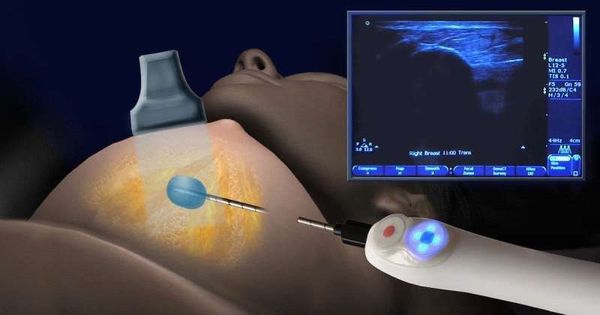

Точно дифференцировать злокачественное и доброкачественное новообразование можно при помощи цитологического или гистологического исследования. Для этого применяются следующие методы:

- пункционная биопсия — исследование проводится под контролем УЗИ, тонкой иглой из узла берётся клеточный материал для последующего цитологического анализа;

- трепан-биопсия — при помощи специальной иглы на гистологический анализ берут столбик тканей, метод позволяет сохранить послойное расположение клеток и имеет большее диагностическое значение.

Лабораторная диагностика необходима только в плане подготовки к хирургическому удалению опухоли.

Исследование гормонального профиля не входит в перечень обязательных методов, но может проводиться при наличии сопутствующих гинекологических заболеваний.

Лечение фиброаденомы молочной железы

В подростковом возрасте случайно обнаруженная фиброаденома молочной железы требует наблюдения. Если опухоль не увеличивается в размерах, есть вероятность, что после установления овуляторных менструальных циклов она самостоятельно регрессирует. В некоторых исследованиях допускается наблюдательная тактика у пациенток до 25 лет, если диагноз подтверждён морфологически. При этом на осмотр к врачу необходимо приходить каждые шесть месяцев. При обнаружении фиброаденомы после 40 лет выжидательная тактика не допускается [4] .

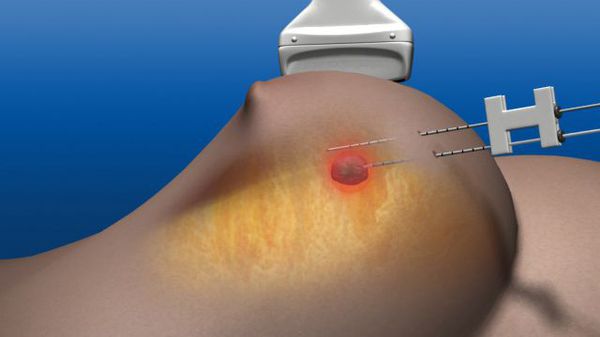

Разработаны абляционные методики удаления фиброаденомы, которые менее травматичны, чем операция на груди, и дают хороший результат. Используют следующие способы:

- криоабляция;

- лазерная деструкция;

- ФУЗ-абляция (HIFU-терапия);

- хирургическое лечение.

Криоабляция — это амбулаторная манипуляция, которая проводится под местной анестезией и не требует длительного стационарного лечения. Для женщин всех возрастов, особенно планирующих беременность, этот метод лечения является приоритетным. Рубец после процедуры не формируется, поэтому он не будет блокировать протоки и мешать кормлению грудью.

Под контролем ультразвука чрескожно вводится зонд, который затем охлаждается до -180°С. В качестве криоагента применяют аргон или жидкий азот. Низкая температура вызывает деструкцию (разрушение) клеточных мембран, тромбоз капилляров и гипоксию тканей опухоли. Узел разрушается, а его ткани рассасываются при помощи иммунитета организма. Такой метод позволяет добиться высокого косметического эффекта, но его применение допускается при новообразованиях диаметром до 3-3,5 см.

Лазерная деструкция заключается в тепловом воздействии на ткани опухоли, которое происходит при введении в неё зонда. Механизм действия аналогичен криоабляции, но у лечения лазером есть неизученные риски. Кроме тепловой энергии в состав излучения входит несколько типов волн. Они влияют на прилежащие ткани, изменяют их скорость регенерации. Поэтому нельзя говорить о полной безопасности лазерной абляции. Наблюдения, которые проводились в 1999 году с 27-ю пациентками с фиброаденомой после лечения лазером, не смогли подтвердить безопасность методики для терапии молочных желёз [1] .

ФУЗ-абляция — это тепловое разрушение фиброаденомы при помощи фокусированного ультразвука. Метод применяется амбулаторно и не требует анестезии или разрезов на коже. Ультразвук через кожу разогревает ткани узла, вызывает его некроз и разрушение. Он подвергается резорбции (разрушению) в течение нескольких недель [11] .

Показаниями для хирургического лечения являются:

- центральное расположение опухоли (за ареолой);

- новообразование больше 3-3,5 см в диаметре;

- листовидный тип фиброаденомы;

- сомнительное гистологическое заключение;

- подтверждение злокачественного характера [2] .

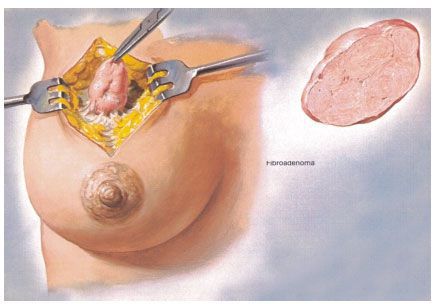

В зависимости от размера новообразования, их количества и расположения могут использоваться два типа операции:

- секторальная резекция — в виде сектора круга удаляется участок молочной железы, в котором находится узел;

- энуклеация фиброаденомы — из тканей вылущивается (вынимается) только опухоль с капсулой.

После удаления опухоли её отправляют на обязательное гистологическое исследование. При признаках злокачественного процесса, которые были выявлены во время операции, необходимо экстренное гистологическое исследование.

Прогноз. Профилактика

При фиброаденоме без признаков перерождения в рак прогноз благоприятный. Своевременное удаление доброкачественной опухоли даёт хороший косметический эффект. При крупных новообразованиях проводится маммопластика, которая позволяет восстановить привлекательную форму груди.

Профилактика фиброаденомы в подростковом возрасте заключается в поддержании нормальной функции гипоталамо-гипофизарной системы. Для этого необходимо избегать стрессов, диет и резкого набора веса, сбалансированно питаться, соблюдать режим дня. В репродуктивном возрасте рекомендуется правильно выбирать методы контрацепции, чтобы избежать абортов. Беременность необходимо планировать на возраст до 30 лет, кормить грудью до года [8] .

Доказано профилактическое влияние длительного применения микродозированных комбинированных оральных контрацептивов. Рекомендуется использовать препараты, в которых доза этинилэстрадиола не превышает 20 мкг и он комбинируется с гестагенами третьего поколения. К ним относится гестоден и дезогестрел [7] .

Источник