- 10 лучших продуктов, выводящих жидкость из организма

- Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

- Причины скопления жидкости в суставе и методы борьбы с ними

- Заболевания и их причины

- Основные проявления

- Методы устранения болезни

10 лучших продуктов, выводящих жидкость из организма

1. Напитки с кофеином

Чай и кофе являются одними из лучших натуральных диуретиков, поэтому утолять жажду стоит именно ими. Конечно, не стоит принимать слишком много кофеиносодержащих напитков, ведь это тоже скажется на здоровье негативно. Оптимальной нормой станут 250 мл кофе в сутки либо 5 чашек чая. Более 300 мг кофеина в день скажется на качестве сна и здоровье сердечно-сосудистой системы.

И сам фрукт, и его сок должны стать частью вашего питания, если вы хотите вывести лишнюю жидкость из организма. Лимон можно добавлять в самые разные блюда: от салатов до запеканок, а можно просто добавить немного сока в стакан с водой. Лимонная вода очень полезна еще и потому, что восстанавливает оптимальный pH организма.

3. Клюквенный сок

В народной медицине это средство используется для борьбы с инфекциями мочевых путей, а также как натуральное мочегонное. Кроме выведения лишней жидкости он позаботится еще и о токсинах. Овес даже в сухом виде поможет вам справиться с проблемой задержки жидкости.

Большинство природных диуретиков — это напитки или же фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Овес же даже в сухом виде поможет вам справиться с проблемой задержки жидкости. Приготовьте на завтрак овсянку, но без добавок и сахара. Зато можете добавить в нее йогурт, мед или свежие фрукты.

Корень имбиря поможет быстро справиться с задержкой жидкости благодаря отменному мочегонному эффекту. Именно поэтому он является важной частью многих очистительных программ. Чтобы испытать полную силу мочегонного эффекта имбиря, используйте свежий корень, а не засушенный. Конечно, порошок тоже помогает, но гораздо приятнее пить напитки именно со свежим имбирем.

Еще один овощ с мочегонным эффектом можно приготовить самыми разными способами. Некоторые даже пьют воду, в которой он варился. Замените баклажаном жирное мясо в своих любимых рецептах и наслаждайтесь диетической версией любимого блюда, также можете есть баклажаны отдельно. Кстати, баклажаны чудесно дополняют салаты.

Этот овощ с большим содержанием воды отлично действует как мочегонное средство. Можно употреблять в пищу стебли, а можно сделать из всего овоща сок, который станет мощным лечебным средством. Оно поможет вывести воду из организма и улучшит состояние почек. Натуральный яблочный уксус обладает замечательными мочегонными свойствами.

8. Яблочный уксус

Натуральный яблочный уксус обладает замечательными мочегонными свойствами, его можно использовать в приготовлении блюд или же просто добавить несколько капель в стакан с водой. На этом его польза для организма не заканчивается, ведь он еще и улучшает пищеварение. Для быстрого эффекта добавьте пару чайных ложек и немного лимонного сока в стакан воды.

Все знают о мочегонных свойствах этой ягоды. Дополнительная польза арбуза заключается в антиоксидантном эффекте, однако не ешьте слишком много сладкого арбуза, иначе столкнетесь с повышением уровня сахара в крови, что через несколько часов вызовет усиление аппетита.

Эта богатая антиоксидантами зелень также обладает мощным мочегонным эффектом. Ее можно добавлять с салаты и другие блюда. К тому же если вы едите ее в сыром виде, она поможет освежить дыхание.

Источник

Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней, при поражении ее неопластическими процессами, инфильтрации лимфоидной или миелоидной тканью. Второе нередко наблюдается при травме, цинге, при болезнях, осложняющихся сердечной недостаточностью, нефротическим синдромом и при некоторых других.

Дифференциальный диагноз скопившейся жидкости в плевральной полости может быть подразделен на два этапа. Вначале производится идентификация синдрома, т. е. определяется его отличие от других синдромов со сходными клиническими признаками, после чего выясняется причина нарушения.

Физические признаки скопления жидкости в плевральной полости общеизвестны. При выраженном ее скоплении перкуссия по задней поверхности грудной клетки выявляет по акустическим свойствам три зоны. Над верхушкой легкого определяется ясный легочный звук, а над его основанием — тупой. Между ними определяется зона тимпанического перкуторного звука. Тимпанит обусловлен частичным ателектазом легкого, потерявшего в значительной мере свое напряжение.

Голосовое дрожание над зоной тупого перкуторного звука ослаблено или не определяется. Над зоной абсолютной тупости дыхательные шумы также не определяются или ослаблены. Над зоной тимпанического перкуторного звука выслушивается, как правило, ослабленное бронхиальное дыхание. Везикулярное дыхание определяется над зоной ясного легочного звука.

Несмотря на значительное число опознавательных признаков, диагноз «синдром жидкости в плевральной полости» нередко вызывает сомнения, большая часть которых исчезает после рентгенологического исследования. Диагностическую пункцию плевральной полости лучше производить после рентгенологического исследования. Она позволяет подтвердить наличие жидкости в плевральной полости и определить ее характер. Особенно часто дополнительные исследования приходится проводить для отличия синдрома жидкости в плевральной полости от пневмонии, опухоли легких и некоторых других болезней и синдромов.

Скопление жидкости в плевральной полости развивается вследствие повышенной проницаемости сосудов или механического нарушения их целостности. Повышенная проницаемость сосудов приводит к образованию транссудата. Воспалительное поражение плевры протекает с образованием экссудата. В зависимости от содержания форменных элементов крови экссудаты делятся на серозные, геморрагические и гнойные.

Причины скопления жидкости в плевральной полости:

- инфекции — бактерии, вирусы, микоплазма, поддиафрагмальный абсцесс;

- опухоли — лимфогранулематоз, лимфосаркома, метастазы злокачественной опухоли в плевру, синдром Мейгса, мезотелиома;

- диффузные болезни соединительной ткани — системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

- тромбоэмболия легочной артерии — пристеночный тромбоз крупной ветви, эмболия мелких ветвей (инфаркт легкого);

- травма — пневмоторакс, гемоторакс, хилоторакс;

- другие болезни — панкреатит, микседема, лимфатический отек;

- периодическая болезнь, перитонеальный диализ и гемодиализ, расслаивающая аневризма аорты, сердечная недостаточность, констриктивный перикардит.

Дифференциальный диагноз проводится с пневмонией, плевральными швартами, опухолью легкого или средостения, фибротораксом, эхинококковой кистой легкого, высоким стоянием диафрагмы.

Плевральная пункция относится к инвазивным методам диагностики и лечения. Процедура пункции достаточно болезненна и проводится под местной анестезией. К тому же данная манипуляция требует определенных практических навыков от медицинского персонала. Данный вид диагностики и лечения всегда вызывает эмоциональные переживания у пациента, его родственников и у медицинского персонала.

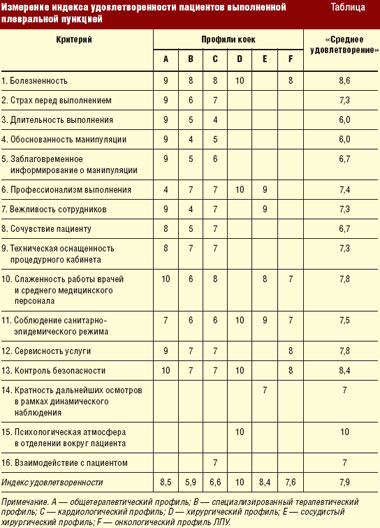

Нами выделены 16 показателей, связанных с оценкой больными деятельности медицинского персонала при проведении лечебно-дигностической плевральной пункции (табл.).

В процессе работы с больными нами разработан индекс удовлетворенности пациентов. Данный индекс отражает показатели, которые связаны с предлагаемыми медицинскими услугами и с взаимоотношениями между персоналом отделений и служб ЛПУ и пациентом.

Каждый пациент выбирает из предложенных показателей те, которые, по его мнению, являются наиболее важными. Эти показатели должны быть «взвешены», для того чтобы отразить относительные приоритеты и важность для определенных категорий пациентов. Затем, как показано в таблице, ежемесячно осуществляется процесс о6ратной связи в отношении удовлетворенности пациентов. Подразделения ЛПУ получают очки (от 1 до 10) по каждому из выбранных показателей; на основании полученных очков и подсчитывается степень удовлетворенности пациентов.

Пациенты хирургического, сосудистого хирургического и онкологического профилей оценивают преимущественно профессионализм выполнения манипуляции, слаженность работы врачей и среднего медицинского персонала, соблюдение санитарно-эпидемического режима и контроль безопасности инвазивного вмешательства.

Пациенты терапевтического, специализированного терапевтического и кардиологического профилей придают значение практически всем 16 предложенным для оценки критериям.

Самый высокий индекс удовлетворенности — 10,0 — имеют больные хирургических отделений.

Максимальное количество баллов выставляют пациенты по критериям «болезненность» и «контроль безопасности манипуляции» (среднее значение критериев соответственно 8,6 и 8,4), а так называемым лидером таблицы индекса удовлетворенности пациента стал критерий «психологическая атмосфера в отделении вокруг пациента» — 10,0.

Итак, следует отметить, что пациенты отделений различных профилей по-разному реагируют на те или иные аспекты выполнения пункции и по-разному их оценивают.

Больница же в целом постепенно «настраивается» на специфические показатели, которым придает значение пациент в процессе получения медицинской помощи.

Литература

- Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В. Современные аспекты эффективного управления медицинским учреждением // Экономика здравоохранения. 2002. № 9–10. С. 5–7.

- Бояджян В. А., Гаенко О. Н. Оценка сложности лечебно-диагностического процесса в стационаре в рамках диагностически-связанных групп // Информатизация здравоохранения России. 1998. Ч. 3–4. С. 18–20.

- Вардосанидзе С. Л. Управление качеством лечебно-диагностического процесса в многопрофильном стационаре. Ставрополь, 2002. С. 120–150.

- Виноградов А. В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. М.: Медицина, 1980. Т. 2. С. 494–495.

- Гаврилов В. А. Оценка эффективности труда медицинского персонала учреждений здравоохранения // Экономика здравоохранения: Материалы расширенного Пленума научного совета. Ижевск, 1990. С. 135–138.

- Гайдаров Г. М., Кицул И. С. Методические подходы к оценке сложности и напряженности труда врачебного персонала больничных учреждений // Здравоохранение. 2001. № 2. С. 60–67.

- Голубева А. П. Научное обоснование концепции развития клинико-экспертной деятельности в ЛПУ (профессионально-правовые, социально-психологические и экономические аспекты работы) // Проблемы управления здравоохранением. 2002. № 4. С. 39–42.

- Драбкина М. В., Грищенко Р. В. Совершенствование технологий врачебно-диагностического процесса как способ повышения качества медицинской помощи // Бюлл. НИИ им. Н. А. Семашко. 1996. Вып. 3. С. 100–102.

- Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. М.: УРСС, 2003. С. 71–87.

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор

И. В. Духанина, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва

Источник

Причины скопления жидкости в суставе и методы борьбы с ними

В случаях, когда в суставную сумку начинает попадать жидкость, необходимо незамедлительно обращаться в медицинское учреждение. Даже в тех случаях, когда нет ярко выраженной симптоматики. Точная диагностика и вовремя проведенное лечение позволят избежать развития более тяжелых патологий. Часто данное заболевание развивается после получения травмы, как и грыжа. Однако — это не единственный виновник проблемы.

Заболевания и их причины

Скопление жидкости в суставах и первичные причины возникновения аномалии, приводят к развитию разных заболеваний:

- Гемоартроз. Возникает после получения механических повреждений. После этого кровь поступает в сустав, скапливаясь в этой области.

- Синовит. Заболевание носит воспалительный характер. В процессе его развития поражается синовиальная оболочка сустава, что, в итоге, приводит к тому, что у пациента возникает ярко выраженный болевой синдром. Существует несколько видов болезни, различающихся по первоначальной причине возникновения. Иммунный тип, характеризуется обильным выделением межсуставной жидкости. Чаще всего, является последствием сильной реакции организма на аллерген или перенесенной тяжелой болезни. Гнойные воспаления могут возникать вследствие попадания в синовиальную сумку вредоносных микроорганизмов, вызывающих хламидиоз, гонорею, туберкулез, дизентерию и не только. Асептический тип развивается после получения травмы, заражения инфекционного характера или следствие сильного переохлаждения организма. Жидкость при этом не содержит вирусов и гнойных микроорганизмов.

- Артроз. Одна из самых часто встречающихся патологий, возникающая после получения сильных механических травм или естественного возрастного изнашивания суставов. Различают две стадии болезни. На первой — количество жидкости около сустава резко снижается и возникают болевые ощущения, на второй — жидкость наоборот скапливается в пораженном месте, за счет там чего образуется опухоль.

- Артрит. Это целая группа заболеваний суставов, протекающих в воспалительной форме. Причинами возникновения могут быть нарушения иммунной системы, регулярные нагрузки на одну и ту же группу мышц, механические повреждения, психические травмы, инфекционные заболевания и аллергические реакции. Чаще всего возникает у людей, имеющих лишний вес, мало двигающихся, неправильно питающихся и проживающих в регионах с плохой экологической ситуацией.

- Бурсит. Возникает после инфекционных заболеваний или получения травмы. В синовиальной сумке развиваются воспалительные процессы, вследствие чего в нее начинает поступать жидкость. Можно считать данное заболевание профессиональным, так как чаще всего оно развивается у людей, постоянно испытывающих на работе нагрузку на некоторые суставы либо группы мышц.

Также причинами развития патологии в суставах и возникновения отеков часто являются переломы суставных костей.

Основные проявления

Симптомы, по которым можно определить, что в жидкость поступает в сустав, очень разнообразны. Это зависит от причины возникновения патологии и места ее дислокации. Общими признаками считаются:

- красные пятна на кожных покровах;

- высокая температура — всего тела или только в районе развития патологии;

- скованность либо ограниченность движений (проявляется при большом количестве жидкости в синовиальной сумке);

- легкая или явно заметная отечность в месте развития патологии;

- плотные образования возле сустава;

- тупая, острая или постоянно тянущая боль;

- в некоторых случаях, головные боли и озноб (в основном, если причиной болезни является инфекция).

Методы устранения болезни

Удаление жидкости из суставов, так же как и лечение позвоночника, необходимо производить сразу же после обнаружения проблемы. Для того чтобы избавиться от заболевания, независимо от причин его вызвавших, и от болезненных ощущений, необходимо назначить комплексную терапию. На данный момент ее производят либо посредством оперативного вмешательства, либо при помощи консервативных методов. Выбор способа лечения зависит от степени запущенности болезни. Стоит понимать, что даже после проведения операции, необходимо будет потратить много времени на реабилитацию. Она включает в себя не только прием лекарственных препаратов, но и употребление витаминов, мануальную терапию и выполнение специальных упражнений.

При оперативном вмешательстве врач вводит специальную иглу в пораженную околосуставную сумку. После этого жидкость аккуратно откачивается при помощи шприца. Далее, в место развития патологии вводиться антибиотик. Это обязательная процедура, даже в тех случаях, когда причиной заболевания не является инфекция. Чаще всего оперативное вмешательство производят без анестезии.

При использовании консервативной терапии проводят различные мероприятия:

- Лечебная физкультура. Комплекс определенных упражнений с небольшой физической нагрузкой, назначаемых лечащим врачом.

- Мануальная терапия. Самыми распространенными методами лечения являются акупунктура и точечный массаж.

- Рефлексо- и физиотерапия.

- Иммуностимуляция. Больному назначается курс общеукрепляющих и иммуностимулироующих медикаментов. Также обязательно употребление препаратов и продуктов, содержащих кальций и витамины.

- Противовоспалительное лечение. Пациент должен принимать антибиотики. Место повреждения

обрабатывается противовоспалительными мазями, гелями и т.д.

В некоторых случаях (в основном при переломах и бурситах), медики, в первую очередь, иммобилизуют пораженный сустав, при помощи накладывания гипса. При наличии открытых поражений, место их локализации обрабатывают при помощи антибиотиков. Также больной принимает антибиотики перорально, чтобы снизить риск возникновения заболеваний гнойного и инфекционного характера.

Пациентам, имеющим хронические болезни, с постоянно возникающими рецидивами, комплексное лечение необходимо на протяжении всей жизни. Для того, чтобы снизить риск возникновения обострений, а исключить попадание жидкость в сустав, больной должен соблюдать специально разработанную диету, тренироваться, выполняя упражнения лечебной физической культуры, а также периодически проходить курсы в специализированных оздоровительных санаториях.

Стоит помнить — если в суставах начала скапливаться жидкость, то это может быть признаком развития весьма опасных патологий. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и надеяться на народную медицину. Такие способы лечения, конечно, могут использоваться. Однако, только в комплексе с консервативными методами. Также, стоит помнить, что любые манипуляции нужно обязательно заранее обсудить с лечащим врачом, чтобы не навредить себе еще больше.

Источник