- Помощь при отеке (лимфодеме)

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- УХОД ЗА КОЖЕЙ

- ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФОДЕМЕ

- САМОМАССАЖ И ДРЕНИРОВАНИЕ ЛИМФЫ

- КОМПРЕССИЯ, СТЯГИВАНИЕ

- Лимфостаз (лимфедема) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы лимфостаза

- Патогенез лимфостаза

- Классификация и стадии развития лимфостаза

- Осложнения лимфостаза

- Диагностика лимфостаза

- Лечение лимфостаза

- Прогноз. Профилактика

Помощь при отеке (лимфодеме)

Главы из книги «Паллиативная помощь онкологическим больным» под редакцией Айрин Салмон.

Лимфодема — это отек тканей, обусловленный лимфостазом. В большинстве случаев лимфодема развивается после хирургических операций в подмышечной и паховой области, в результате послеоперационной инфекции, лучевой терапии, рецидива онкологического заболевания в подмышечной, паховой и тазовой областях.

Рак и его лечение — не единственные причины развития лимфодемы. Она может появиться вследствие травмы, врожденных отклонений (болезнь Милроя), инфекции. Кроме того, нарушения лимфатической системы неизбежны у пациентов, ведущих в силу разных причин малоподвижный образ жизни. В этом случае нарушения лимфотока усугубляются еще и нарушениями венозной системы.

В отличие от других видов отеков лимфодема связана с изменениями в кожных и подкожных тканях, особенно когда поверхностные лимфатические сосуды сильно перегружены или закупорены. В результате этих изменений у пациента появляются следующие симптомы: распухание (полностью или частично) конечностей/тела, ощущение тесноты и напряженности, чувство тяжести, лимфорея (подтекание), кератоз (огрубление кожи из-за протеинового фиброза и инфицирования), боль и дискомфорт (ноющая боль и/или давление на суставы или связки), образование глубоких складок в коже, признак Стемлера (невозможность взять кожу в складку), целлюлит, психологические трудности, связанные с изменениями формы тела.

Лимфодема не может быть излечена полностью, поэтому задача медперсонала состоит в том, чтобы по возможности улучшить ситуацию и как можно дольше держать ее под контролем. Чем раньше начать лечение, тем легче будет достичь положительного результата. Лечение будет зависеть от степени отека конечности и общего физического состояния пациента.

В комплекс лечебных мероприятий при лимфодеме входит психологическая поддержка пациента (обучение и консультирование), уход за кожей, специальные упражнения и изменения положения тела, легкий массаж и дренирование лимфы, которые может производить сам пациент, а также сжатие и компрессия.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

У пациента с лимфодемой могут возникнуть проблемы, связанные с изменением формы тела, например сложности в подборе одежды и обуви, при передвижении, проблемы с личной гигиеной, сексуальные проблемы, трудности при приготовлении пищи, при проведении досуга.

Поскольку лимфодема имеет хронический характер, пациент нуждается в постоянной поддержке, консультировании и обучении, так как для достижения положительного результата очень важно желание пациента самому улучшить свое состояние, осуществлять ежедневный самоуход.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

При хронической лимфодеме кожа становится сухой и обесцвеченной. Микротрещины в коже позволяют бактериям попадать в идеальную среду для их размножения — неподвижную лимфу. Инфекция ускоряет фиброз и усугубляет повреждения лимфатической системы. Аккуратность и соблюдение правил гигиены уменьшает риск инфицирования.

После мытья распухшую конечность следует осторожно просушить, обратив особое внимание на области между пальцами и в складках кожи.

Необходимо смазывать кожу смягчающим кремом, чтобы кожа не стала сухой и не начала трескаться. Хороший результат дает применение кремов на водной основе (мазь в виде эмульсии), а также кремов для рук или лосьонов для тела. Однако следует избегать применения кремов и лосьонов, содержащих ланолин, потому что существует опасность появления контактного дерматита, а также парфюмерных кремов и лосьонов, которые могут вызвать раздражение.

Во время мытья или работы в саду пациенту следует надевать резиновые перчатки, пользоваться наперстком при шитье, быть осторожным при стрижке ногтей, своевременно обрабатывать даже мелкие раны и порезы (хорошо промывать их и применять антисептические средства). Если кожа на распухшей конечности покраснела, появилось жжение, следует как можно скорее обратиться к врачу.

Необходимо защищать кожу на пораженных конечностях от солнечных ожогов. При бритье волос в области подмышечной впадины следует пользоваться электробритвой. После приема ванны или душа нужно тщательно вытирать кожу между пальцами ног, так как повышенная влажность способствует развитию грибковых инфекций. Если грибкового заболевания все же избежать не удалось, следует обязательно пройти курс лечения.

Нельзя использовать распухшую руку для инъекций или внутривенных вливаний, для взятия крови на анализ или измерения давления.

К сожалению, случаи острого воспаления — это неизбежное следствие хронической застойной лимфодемы. Болезненный, красный, с локально повышенной температурой участок кожи и быстро увеличивающийся отек дополняются такими симптомами, как жар, воспаленное больное горло, недомогание и головная боль. В этом случае должно быть назначено соответствующее лечение, включающее в себя прием антибиотиков, отдых, приподнятое положение отекшей конечности.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФОДЕМЕ

Специальные упражнения помогут улучшить дренаж лимфы, предотвратить фиброз, увеличат эффект стягивания, расширят диапазон движения отекших конечностей, помогут предотвратить окоченение суставов. Пациентов следует убеждать двигать отекшей конечностью как можно чаще, потому что сокращение мышц стимулирует как ток лимфы, так и кровообращение. Прекрасным упражнением является ходьба. Если производить активные движения невозможно, то пациенту следует как минимум два раза в день выполнять пассивные физические упражнения.

Необходимо помнить, что слишком энергичные, требующие усилий упражнения иногда могут принести вред, так как вызывают расширение кровеносных сосудов и увеличивают приток лимфы. Пациентам с отечными ногами не следует долго сидеть или стоять. Такие действия, как передвижение тяжелых предметов, должны быть отменены, поскольку уменьшают ток крови и лимфы.

Руки не следует поднимать под углом более 90 градусов, так как такое положение уменьшает пространство между ключицей и первым ребром и нарушает кровообращение, что может привести к увеличению отека.

Следует избегать постоянного использования поддерживающих повязок для рук, так как это может привести к затвердеванию плечевых и локтевых суставов. Широкая поддерживающая повязка для руки может использоваться, пока пациент на прогулке, но ее нужно убирать, когда пациент отдыхает (руку можно положить на подушку). Повязку можно также использовать для поддержания парализованной руки, для предотвращения подвывиха или смещения плечевого сустава или в том случае, когда мускулы спины сильно ослаблены.

САМОМАССАЖ И ДРЕНИРОВАНИЕ ЛИМФЫ

Массаж используется для того, чтобы ток лимфы шел от исходных (несокращающихся) лимфатических сосудов к более глубоким мышечным (сокращающимся) лимфатическим сосудам.

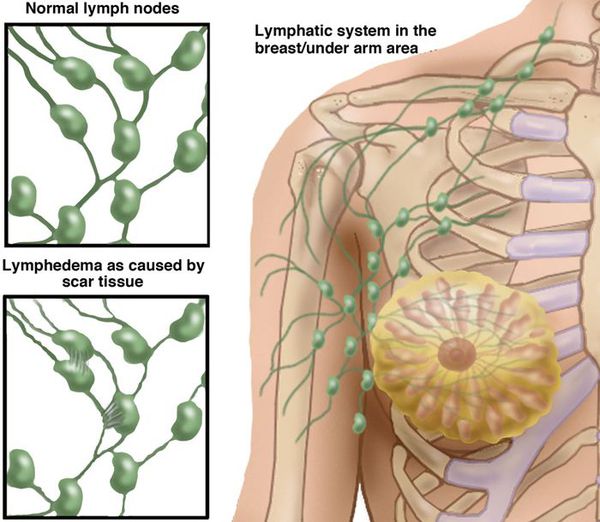

Большинство пациенток с лимфодемой после мастэктомии имеют некоторую степень отечности, простирающуюся от начала руки и до верхней части туловища. Если в подмышечной впадине наблюдаются признаки отека, то можно предположить, что процесс уже затронул и верхнюю часть туловища. Отек туловища можно также наблюдать у пациентов с лимфодемой ног.

Массаж — единственный способ справиться с отеком туловища (в результате лимфа может более свободно дренироваться из отекшей конечности). Необходимо обучить пациента и/или того, кто осуществляет за ним уход, приемам массажа и снабдить их инструкцией с рисунками. Массаж туловища и конечности занимает обычно около 20 минут.

Мануальное дренирование лимфы основано на специальной технике (более сложной, чем массаж), поэтому обычно этим занимаются специально обученные терапевты, однако стоят их услуги достаточно дорого, и поэтому без крайней надобности к ним обычно не обращаются.

КОМПРЕССИЯ, СТЯГИВАНИЕ

Внешнее давление — важная составляющая успешного лечения лимфодемы. Результаты, достигнутые с помощью массажа и упражнений, будут утеряны, если отекшая конечность не будет перетянута.

Сдавливающие приспособления (специальные рукава и чулки) специально разработаны для того, чтобы обеспечить увеличение давления по направлению к более дистальным частям конечности. Их следует носить весь день и снимать на ночь. Этого режима нужно будет придерживаться постоянно и впредь.

Бинтование используется, когда сдавливающие приспособления недоступны или их применение нежелательно (например, при остром воспалении). Оно также поможет придать форму некрасивым отечным конечностям. Бинтовать начинают с пальцев (их бинтуют обязательно, иначе они еще больше отекут). Затем бинтуется вся конечность, причем давление на все участки конечности должно быть равномерным.

Хроническую обструктивную лимфодему следует лечить более высоким давлением, чем отек, сопровождающийся венозной болезнью. В случае ишемии лечение давлением не стоит начинать до тех пор, пока не будет обследована локальная артериальная система.

Когда отекший участок кожи находится в болезненном, воспаленном состоянии, на него ни в коем случае нельзя производить давление.

Лимфорея (подтекание) обычно исчезает через 1-2 дня после наложения стягивающих бинтов, которые следует снять через сутки (или немедленно, как только бинты станут влажными).

При одновременном поражении лимфатической и венозной системы или при кожном прорастании опухоли возможно появление язв. В этом случае бинтование следует проводить после того, как на рану будет наложен подходящий перевязочный материал.

Лечение лимфодемы может сопровождаться применением ряда лекарственных препаратов. Диуретики при лечении лимфодемы обычно не дают большого эффекта, за исключением случаев, когда отечность развилась или увеличилась после применения нестероидных противовоспалительных препаратов или кортикостероидов, а также когда у пациента имеются кардиологические проблемы. Также можно попробовать давать диуретики пациентам с запущенной стадией рака (фурасемид по 20 мг ежедневно в течение 5-7 дней).

В том случае, если главной причиной лимфодемы является рецидив опухоли, возможно применение кортикостероидов (например, дексаметозона 4-8 мг один раз в день в течение недели). Сокращение воспаления вокруг опухоли поможет уменьшить непроходимость лимфы. Если удалось достичь улучшения, то дозу, уменьшенную в два раза, можно продолжать давать постоянно, без ограничений в длительности приема препарата.

Также на некоторых пациентов с лимфодемой производит благоприятное действие чрезкожная нервная электростимуляция. Она успешно используется и в случаях отека конечностей, и при одностороннем лицевом отеке, который сопровождает рецидивы рака головы и шеи.

Комплекс упражнений при лимфодеме

1. Руки за голову, перед собой, за спину. Повторить 10 раз.

2. Лечь на спину на кровати, сцепив ладони. Поднять руки как можно выше. Повторить 10 раз.

3. Медленно, но твердо отвести ладони назад, как можно дальше вверх, затем вниз. Повторить 10 раз.

4. Положить под опухшую ногу подушки. Плавно подтянуть колено к груди. Вытянуть ногу вверх, а затем опустить ее на подушки. Повторить 10 раз каждой ногой поочередно.

5. Медленно оттянуть носок стопы к полу, затем до предела отогнуть вверх. Повторить 10 раз каждой ногой.

6. Медленно вращать стопой, сначала влево, затем вправо. Повторить 10 раз.

7. Лежа на спине, положить руки на живот. Глубоко и медленно вдохнуть, почувствовать, как руки поднимаются вместе с животом. На 2 счета задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть. Повторить 4 раз.

8. Массировать шею в направлении рук.

9. Заложить ладонь здоровой руки за голову и массировать под мышкой медленными круговыми движениями.

Источник

Лимфостаз (лимфедема) — симптомы и лечение

Что такое лимфостаз (лимфедема)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Иванов О. О., флеболога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лимфостаз, или лимфедема — это избыточное накопление богатой белком жидкости в тканях.

Нарушенная функция лимфатических сосудов нарушает дренажную функцию лимфатической системы, которая является так же частью системы кровообращения, как артериальная и венозная. Лимфатические сосуды удаляют избыток жидкости из тканей и переносят ее обратно в кровоток. Кроме того, в лимфатической системе происходит созревание иммунных клеток, и таким образом, она представляет собой один из самых основных защитных систем всего организма. Лимфатические капилляры, расположенные в дерме, представляют собой сплетения, которые сливаются в лимфатические сосуды в подкожной клетчатке, в конечном счете, идут к более глубокой системе и грудному протоку. Лимфедема может быть как первичной, так и вторичной. Независимо от этиологии, клинически данное состояние характеризуется хроническим отеком, локализованной болью, атрофическими изменениями кожи и вторичными инфекциями. [1]

Лимфедема в соответствии с этиологией делится на первичную (наследственную) или вторичную (приобретенную). Первичная лимфедема достаточна редка и является результатом генетических мутаций, которые приводят к недоразвитию лимфатических сосудов и недостаточности лимфатической дренажной функции.

Первичная лимфедема может быть изолированной болезнью или частью комплексного синдрома. Большинство случаев первичной лимфедемы наследуются по аутосомно-доминантному признаку с неполной пенетрацией и переменной экспрессией генов. Почти 30% пациентов с первичной лимфедемой имеют идентифицируемые генетические мутации, часто в сигнальном варианте для эндотелиального фактора роста C. [2] Установлено, что более 20 генов связаны с лимфатическими аномалиями при первичной лимфедеме. Однако существует высокая степень генетической гетерогенности. [3] Первичная лимфедема часто встречается именно в нижних конечностях, и лишь в редких случаях это может появиться на гениталиях или верхних конечностях. Заболеваемость у женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. [4]

В зависимости от возраста первичная лимфедема подразделяется на 3 вида:

- врожденная лимфедема (проявляется при или вскоре после рождения);

- пубертатная лимфедема;

- поздняя лимфедема, которая появляется в конце жизни.

Вторичная лимфедема встречается гораздо чаще, чем первичная. Она возникает из-за повреждения или обструкции ранее нормальных лимфатических сосудов при различных заболеваниях, рецидивирующих инфекциях, травмах, хирургических вмешательствах, ожирении или вследствие злокачественных процессов и их лечении, таких как лучевая терапия. [5] Лимфедема может возникать при хронические венозной гипертензии и венозных язвах, что связано с нарушенной лимфатической функцией при данной патологии. У пациентов с хроническими заболеваниями вен в 20% случаев также имеется вторичное лимфатическое поражение вследствие жидкостной перегрузки. [6] Таким образом, флеболимфедема относится к лимфедеме, вызванной хронической венозной недостаточностью. Вторичная лимфедема также может быть связана с генетической предрасположенностью. [7]

Инфекционные заболевания. Лимфатический филяриоз (также известный как слоновость) является наиболее распространенной причиной вторичной лимфедемы во всем мире. Это приобретенная инфекция, вызванная личинкой комара Wuchereria bancrofti. Она заражает людей, которые проживают или прибывают в районы, эндемичные по данному заболеванию, главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Индии. Личинки взрослого червя высаживаются на кожу человека москитами. Затем данные личинки мигрируют в лимфатические сосуды, вызывая обструкцию лимфатических протоков. Герпетическая инфекция также может, хотя и редко, вызывать лимфедему. Рецидивирующий целлюлит и рожистое восполение тоже приводят к повреждению кожных лимфатических протоков и могут быть причиной односторонней лимфедемы. [8]

Венерическая лимфогранулема — заболевание, передающееся половым путем, вызванное хламидиозом, может быть причиной лимфедемы наружных половых органов. Пораженные туберкулезом лимфатические узлы шеи являются гораздо менее распространенной причиной лимфедемы. [9]

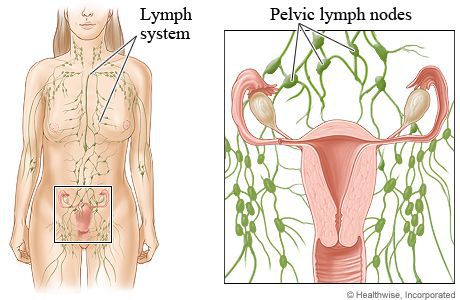

Хирургическое удаление лимфоузлов во время мастэктомии при раке молочной железы или лечении меланомы приводит к нарушению лимфатической дренажной функции. Радиационная терапия, которая приводит к практически необратимому повреждению интрадермальных лимфатических сосудов и узловому фиброзу. Вышеуказанная посттерапевтическая лимфедема, обычно проявляется хроническим односторонним отеком. Однако вмешательства на предстательной железе и шейки матки могут вызывать двусторонние отеки. [10]

Подокониоз является причиной неинфекционной слоновости, вызванной хроническим повреждением стоп, при длительной ходьбе босиком по глинистой почве, содержащей кремнезем. Это вторая по частоте причина тропической лимфедемы во всем мире. Поглощенные через кожу минеральные частицы индуцируют воспаление лимфатических сосудов и вызывают субэндотелиальный лимфатический отек и обструкцию сосудов. Подокониоз является эндемическим заболеванием в высокогорьях тропической Африки, Северной Индии и Центральной Америки. [11]

Морбидное ожирение является одним из главных факторов риска развития вторичной лимфедемы. Увеличение количества жировой ткани в зависимых областях вызывает обструкцию лимфатических сосудов. Снижение физической активности у пациентов с ожирением является усугубляющим фактором. [12]

Симптомы лимфостаза

Изменения кожных покровов. Лимфедема может быть односторонней или двусторонней. Пациенты часто жалуются на чувство тяжести и дискомфорт в пораженной конечности, особенно в конце дня. Преходящий незначительный отек является ранним симптомом лимфедемы. Со временем кожа приобретает ямочную текстуру по типу «апельсиновой корки». По мере прогрессирования заболевания кожа становится более текстурной и грубой из-за ее утолщения и фиброза. Стойкий, непродавливаемый и непроходящий отек указывает на необратимую стадию лимфедемы. Невозможность ущипнуть складку кожи у основания второго пальца (знак Стеммера) крайне патогномонична для хронической лимфедемы. Кроме того, для лимфедемы характерен такой симптом, как отек тыльной части стопы, который носит название «буйволиный горб».

С течением времени развивается слоновость. Кожа над пораженным участком имеет бородавчатый гиперкератотический или »мшистый» внешний вид. Кожа при хронической лимфедеме обычно имеет трещины, изъязвления с явлениями рецидивирующего целлюлита. Характерно выделение прозрачной светло-желтой жидкости (лимфоррея). Импетиго также является распространенным проявлением.

В более редких случаях пациенты с длительно существующей лимфедемой имеют риск развития кожной ангиосаркомы. Эта агрессивная опухоль обычно представляет собой красновато-фиолетовые пятна или узелки, которые могут увеличиваться, изъязвляться и в редких случаях метастазировать. На ранних стадиях лимфедема может быть трудно отличима от других распространенных причин отека конечностей, таких как верикозная болезнь, липедема и морбидное ожирение. Отек при хронической венозной недостаточности может имитировать раннюю стадию лимфедемы. Хотя в обоих случаях отеки неспадающие и очень похожи, венозный отек обычно ассоциируется с другими клиническими проявлениями заболеваний вен, такими как варикозное расширение вен, гиперпигментация, липодерматосклероз и наличие венозных язв. Более того, венозный отек купируется после поднятия конечности. При хронической венозной недостаточности отеки обычно связаны с увеличением капиллярного гидростатического давления. При лимфедеме оно, как правило, нормальное, и поэтому подъем ног не приводит к уменьшению отека. Это и является основным отличием от хронической венозной недостаточности. [13]

Липедема, также известная как липоматоз нижних конечностей, является хроническим прогрессирующим расстройством жировой ткани. Она часто ошибочно диагностируется как первичный лимфостаз. Липедема почти исключительно характерна для женщин и чаще всего возникает через несколько лет после наступления полового созревания. Проявляется как двустороннее симметричное накопление подкожного жира, преимущественно в нижних конечностях, с небольшими гематомами и тенденцией к прогрессирующему отеку ног. Одна из отличительных особенностей заключается в том, что отек резко прекращается на уровне лодыжек. Легкие гематомы связаны с повышенной хрупкостью капилляров в жировой ткани. [14]

Патогенез лимфостаза

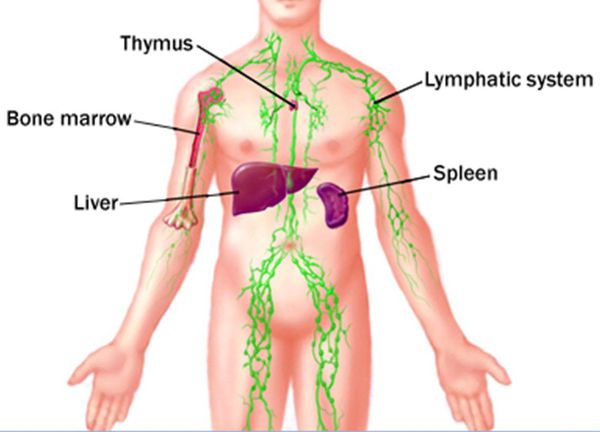

Лимфатическая система состоит из следующих лимфатических органов: лимфатические узлы, миндалины, тимус и селезенка. Все они связаны через сеть лимфатических сосудов, которые проходят параллельно венозной сосудистой сети.

Лимфатическая система имеет три основных функции: дренаж избыточной интерстициальной жидкости, абсорбция жира и иммунный контроль. Интерстициальная жидкость относится к части жидкости, которая выходит из капилляров в межтканевые пространства. Большее количество интерстициальной жидкости (90%) повторно поглощается за счет венозной микроциркуляции и возвращается обратно в кровоток. Оставшаяся часть (10%) межтканевой жидкости имеет относительно высокую концентрацию белка и дренируется лимфатическими капиллярами. Когда эта интерстициальная жидкость входит в лимфатические капилляры, она уже называется лимфой. Затем лимфа переносится через собирающие лимфатические сосуды, фильтруемые через лимфатические узлы, и в конечном счете, в точку рядом с правым предсердием. Нормальный лимфатический ток равен 2-3 литрам в день. В отличие от лимфатических капилляров, собирающие лимфатические сосуды имеют гладкую мускулатуру в их стенках и, следовательно, способны сжимать и продвигать лимфатическую жидкость проксимально.

Нарушение проходимости, вызванное обструкцией или лимфатической гипоплазией, приводит к накоплению интерстициальной жидкости и отеку тканей, известному как лимфедема. Последующее снижение содержания напряжения кислорода в тканях приводит к хроническому воспалению и реактивному фиброзу тканей.

Лимфатическая система выполняет также иммунную функцию посредством циркуляции различных антигенов и антител. Кожа имеет обширное присутствие лимфатических капилляров. Пациенты с лимфедемой склонны к рецидивирующим инфекциям кожи из-за накопления периферических тканевых антигенов в ней, что приводит к хроническому воспалению и последующему фиброзу мягких тканей. [15]

Классификация и стадии развития лимфостаза

Большинство членов Международного Общества Лимфологов в целом полагаются на трехступенчатую шкалу классификации лимфедем, увеличение номера определяет стадию 0 (или Ia), которая дает отсылку к скрытому или субклиническому состоянию, где отек еще не проявляется, несмотря на поврежденную лимфодинамику и тонкие механизмы нарушений в тканях (жидкость/состав) и уже видимые клинические изменения в субъективных специфических симптомах. Это состояние может существовать длительное время, как месяцы, так и годы, прежде чем появляется отек (стадии I-III).

Стадия I представляет собой раннее накопление жидкости с относительно высоким содержанием белка (например, по сравнению с «венозным» отеком) и проявляется отеком, который уменьшается при подъеме конечности. В эту стадию может иметь место питтинг (след от надавливания). Кроме того в данную стадию происходит увеличение различных пролиферирующих клеток.

Стадия II: возвышенное положение конечности не приводит к снижению отека тканей, что проявляется вышеуказанным питтингом. Поздний этап второй стадии характеризуется стойким отеком, гиперплазией жировой ткани и фиброзом.

Стадия III включает лимфостатическую слоновость, где питтинг может отсутствовать. Кроме того, выявляются трофические нарушения кожи, такие изменения, как акантоз, отложение жира и фиброза, бородавчатые разрастания. Эти стадии относятся только к физическому состоянию конечностей. Более подробная и всеобъемлющая классификация должна быть сформулирована в соответствии с пониманием патогенетического механизма лимфедемы (например, с точки зрения генеза и степени лимфангиодисплазии, нарушений лимфатического потока, дисфункции лимфатических узлов, как на основании анатомических визуальных особенностей, так и посредством физиологических и визуализационных методов диагностики). Также немаловажным является исследование лежащих в основе патогенеза лимфедемы генетических нарушений, которые постепенно выясняются специалистами в этой области. Недавние публикации, объединяющие как физические (фенотипические) результаты с функциональной лимфатической визуализацией (по лимфангиосцинтиграфии (LAS) на данный момент) могут дать прогноз о будущей эволюции классификации данного заболевания.

В дополнение стоит отметить, что включение генотипической информации, которая сейчас доступна даже при текущем скрининге, даст в будущем ценную информацию для предварительной постановки диагноза и классификации пациентов с периферической (и иной) лимфедемой. На каждой стадии может быть использована простая классификация, хотя и ограниченная, но тем не менее функциональная оценка тяжести заболевания с использованием простого измерения объема конечностей.

Минимальная степень лимфедемы характеризуется 40% объема. Клиницисты также включают такие факторы, как экстенсивность, наличие приступов, воспаление и другие дескрипторы или их индивидуальные определения степени тяжести. Некоторые врачи полагаются на классификацию по потере трудоспособности, согласно нормам Всемирной Организации Здравоохранения. Вопросы качества жизни (социальные, эмоциональные, физические недостатки и т. д.) также могут рассматриваться отдельными врачами для установления стадии заболевания. [16]

Осложнения лимфостаза

Основным осложнением лимфедемы являются часто встречающиеся множественные кожные язвы. Пациенты с лимфедемой восприимчивы к рецидивирующим инфекциям мягких тканей, таких как целлюлит и рожистое воспаление. Основной причиной целлюлита является инфицирование пациента стрептококком группы А. Каждый эпизод целлюлита приводит к дополнительному повреждению лимфатической системы, что способствует ухудшению состояние пациента. [17] [18]

Такое грибковое заболевание, как дермотофития стоп, чрезвычайно распространено у пациентов с лимфостазом вследствие хронических межпальцевых мацераций. Кроме того, у данных пациентов имеется 10%-ный риск развития ангиосаркомы. Причем это характерно для пациентов с хронической лимфедемой длительностью 10 лет. Синдром Стюарта-Тревиса относится именно к кожной ангиосаркоме, развивающейся у пациентов с постмастэктомической лимфедемой. Ангиосаркома является высокоагрессивной злокачественной опухолью с чрезвычайно негативным прогнозом и 5-летней выживаемостью менее 10%.

В периодической медицинской литературе были сообщения и о других злокачественных опухолях, которые также ассоциированы с лимфедемой: плоскоклеточная карцинома, базально-клеточная карцинома, кожная лимфома, меланома и саркома Капоши. [19] [20] Несмотря на распространенность специфических онкологических заболеваний у этих пациентов, до сих пор не удалось установить четкую причинно-следственную связь между лимфедемой и развитием опухолей. Одним из возможных объяснений может быть нарушение местного иммунного ответа в лимфедематозной конечности. [21]

Кроме того, важными осложнениями являются психосоциальная стигматизация и снижение самооценки, которые считаются распространенными среди пациентов с лимфостазом из-за нарушения подвижности, затруднениями в подборе одежды, деформаций конечностей и гениталий. [22] Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что хронический отек нижних или верхних конечностей вызывает дискомфорт и утрату полноценного функционального состояния пораженного органа. Рецидивирующие бактериальные и грибковые инфекции достаточно распространены при лимфедеме. Рецидивирующий целлюлит и лимфангиты способствуют прогрессированию повреждения всей лимфатической системы. Часто возникают трофические хронические трудноизлечимые язвы. Кожная ангиосаркома является редким и часто летальным осложнением, основным морфологическим признаком которого является появление красно-фиолетовых пятен. Серьезные психосоциальные последствия могут иметь место из-за стойких косметических нарушений и ограничения качества жизни пациентов с лимфостазом.

Диагностика лимфостаза

Лимфедема — это прежде всего клинический диагноз, и поэтому тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование играют неоценимую роль. Поздние стадии лимфостаза могут быть диагностированы клинически без помощи дополнительных методов. Однако на ранних стадиях заболевания, сопутствующие состояния, такие как ожирение, липодистрофия и венозная недостаточность, могут осложнить постановку правильного диагноза, поэтому дополнительные методы обследования могут быть крайне необходимы. Существует много диагностических инструментов для оценки лимфатической функции. Но решение использовать любой из них должно основываться на состоянии пациента. Ранняя диагностика лимфостаза важна, потому что это значительно увеличивает успех терапии. [23]

Сбор анамнеза и физикальный осмотр

Анамнез должен включать возраст начала заболевания, семейную историю лимфостаза, наличие в анамнезе различных травм, инфекций, онкозаболеваний, сердечной патологии, гипотиреоза, гипоальбуминемии, сепсиса, венозной недостаточности или лимфатической обструкции. Кроме того, значимым фактом анамнеза являются перенесенная лучевая терапия на паховых/подмышечных областях, лимфаденэктомия, а также путешествие в районы, эндемичные по филяриозу. Лимфостаз нижней конечности обычно проявляется как отек на дорсальной поверхности стопы и пальцев с характерным тупым «квадратным» внешним видом. Лимфедема начинается обычно с отека дистальной части конечности, а затем отек прогрессирует проксимально. Кожаная или ямочная текстура кожи (феномен апельсиновой корки) и знак Копоши-Стеммера (невозможность ущипнуть складки кожи на дорсальной поверхности основания второго пальца) являются характерными признаками хронического лимфостаза. На поздних стадиях кожа на пораженном участке становится гиперкератотической, развиваются папулы, бляшки и узелки с выраженным фиброзом.

Визуализационные методики

В большинстве случаев использование различных методов визуализации не требуется для постановки диагноза. Однако они могут быть использованы для подтверждения диагноза и оценки степени поражения лимфатической системы для определения наиболее оптимальной терапевтической тактики.

- Лимфосцинтиграфия — это стандартный инструментальный метод формирования изображения лимфатической системы для подтверждения диагноза лимфедемы. Это самый рутинный и часто используемый метод исследования для оценки лимфатической функции. Визуализируя лимфатическую сосудистую сеть, лимфосцинтиграфия позволяет обнаруживать аномалии развития лимфатической системы. [24] Чувствительность и специфичность данного метода для выявления лимфедемы — примерно 73% и 100% соответственно. [25] Несмотря на неоспоримые преимущества, лимфосцинтиграфия трудозатратна и технически сложна ввиду отсутствия специального радиологического оборудования во многих клиниках.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) не является ни чувствительной, ни специфичной методикой визуализации для диагностики лимфедемы. Однако МРТ позволяет исключить другие причины отека конечностей и обструкции лимфопротоков, таких как образования мягких тканей, в том числе рак. МРТ также может быть использовано для оценки наличия жидкости и ее характера в мягких тканях конечностей, что помогает отличить лимфедему от других форм отеков. [26]

- Кроме того, дополнительными методами диагностики лимфостаза могут быть ультразвуковое исследование, которое позволяет исключить венозную патологию и иногда обнаружить признаки филяриоза;

- биоимпедансная спектроскопия, которая дает информацию о количестве межтканевой жидкости в пораженной конечности.

Также используются и методы лабораторной диагностики, оценивающие функцию печени и почек. Гистологические исследования имеют низкую чувствительность и специфичность для постановки диагноза лимфостаза. [24]

Лечение лимфостаза

К сожалению, лимфостаз является неизлечимым заболеванием. С другой стороны, эффективное лечение при данной патологии доступно. Два основных направления лечения включают нехирургические и хирургические варианты. Основу нехирургических методов лечения лифедемы составляют полная деконгестивная (противоотечная) терапия, компрессионная терапия, современные методы аппаратной пневмокомпрессии и специальные упражнения. Эти методы лечения эффективны главным образом на ранней стадии лимфедемы. Сегодня существует глобальная тенденция к хирургическому вмешательству и хирургическим методам, включая физиологические и восстановительные методы. [27]

Нехирургическое лечение

Обучение пациентов самоконтролю является одновременно решающим и обязательным фактором для эффективного лечения лимфостаза. Основными принципами самоконтроля являются уход за кожей, выполнение лифодренажного массажа своими силами, контроль за правильным положением повязок и одежды, правильное питание, физические упражнения и контроль веса.

Полная деконгестивная или противоотечная терапия. Полная противоотечная терапия считается золотым стандартом при лечении лимфедемы и включает в себя две фазы: редуктивную (фаза 1) и фазу поддержания (фаза 2). Данная терапия включает в себя ручной лимфодренаж, компрессионную терапию, физические упражнения, уход за кожей, а затем ношение компрессионного трикотажа. Хотя это безопасно и эффективно, но для большинства пациентов это затратно и требует много времени и наличия квалифицированных врачей для контроля качества выполняемых процедур. [28]

Ручной лимфодренаж отличается от стандартного массажа тем, что он ориентирует лимфедематозную жидкость на правильное функционирование лимфатических узлов. Кохрановское исследование показало его значимую эффективность в сочетании с компрессионной терапией, особенно у пациентов с начальными формами лимфостаза. Внешняя компрессия важна на всех этапах лечения лимфедемы. Эффективность компрессионной терапии одной или в сочетании с ручным лимфодренажным массажем доказана многочисленными рандомизированными клиническими исследованиями.

Компрессия достигает нескольких целей: улучшение лимфатического и венозного оттока, уменьшение накопления продуктов белкового обмена тканей, правильное формирование конечности, стойкий контроль объема конечности, поддержание целостности кожных покровов и защита конечности от потенциальной травмы. [29] В ряде рандомизированных исследований также сообщалось, что низкоуровневая лазерная терапия улучшает измеряемые физические параметры, а также субъективные критерии оценки боли у пациентов с лимфостазом. Лазерная терапия увеличивает лимфатический дренаж, стимулируя образование новых лимфатических сосудов, улучшая лимфатическую моторику и предотвращая образование фиброзной ткани. Обычно данный метод используется в комбинации с остальными нехирургическими методами. [30] Кроме того, в консервативной комплексной терапии лимфостаза применяются аппаратные методы пневмокомпрессии, специальные упражнения. Эффективно показал себя метод подъема ног для физического увеличения лимфатического оттока, особенно на ранних стадиях заболевания. Снижение массы тела и гигиена кожи играют важную роль на всех стадиях заболевания. Медикаментозная терапия диуретиками и бензопиронами не показала своей эффективности в исследованиях по лечению лимфостаза.

Хирургическое лечение

Различные хирургические методы были опробованы на протяжении многих лет в прошлом. Однако большинство этих методов были отвергнуты из-за их крайней неэффективности. Лишь несколько хирургических подходов являются по-прежнему жизнеспособными. Они применимы при тяжелой слоновости и массивной локальной лимфедеме, особенно когда консервативная терапия безуспешна.

Существуют следующие основные подходы к хирургическому лечению лимфедемы:

- Дебуляция (уменьшение жидкости и ткани, или циторедукция);

- Реконструктивные подходы (восстановление функции лимфатической системы).

Дебуляция — резекция избыточной лимфедематозной ткани. При этом нормальные ткани, которые по-прежнему дренируются компетентной лимфатической системой, остаются нетронутыми, после чего область покрывается кожными аутотрансплантатами. Наиболее часто используемым методом является метод Чарльза и процедура Томпсона.

К реконструктивному подходу относятся два микрохирургических метода лечения, которые показали многообещающие результаты: создание лимфовенозных анастомозов и реваскуляризация лимфатических узлов. Однако хирургическое лечение имеет ограничения. Слабое заживление ран остается самым главным фактором. Дополнительные хирургические риски включают сенсоневральные повреждения, гипертрофическое рубцевание, некроз трансплантата, экзофитный кератоз и рецидив лимфедемы.

Прогноз. Профилактика

Недавнее обнародование списка факторов риска вторичной лимфедемы по типу «это делать, а это не делать» в значительной степени анекдотично и недостаточно исследовано. Хотя некоторые предостережения основаны на вполне надежных физиологических принципах (например, избегать чрезмерного нагревания заинтересованной конечности или для предотвращения заражения), другие менее поддерживаются.

Следует отметить, что большинство опубликованных исследований по частоте возникновения вторичной лимфедемы сообщают о менее чем 50% вероятности развития лимфедемы. Поэтому стандартное использование некоторых из этих методов профилактики для «предотвращения» лимфедемы может быть неприемлемым и, вероятно, подвергает пациентов ненужной терапии. Многие методы профилактики не имеют под собой доказательной базы и не продемонстрировали четко определенные риски и профилактические меры.

Если диагноз лимфедемы неясен или нуждается в более четком определении прогноза, то рекомендовано обратиться за консультацией к клиническому лимфологу или в специализированный лимфологический центр, если он доступен. В редких случаях хроническая лимфедема может привести к кожной ангиосаркоме, известной как синдром Стюарта-Тревиса. Прогноз данного осложнения неблагоприятный, средняя выживаемость пациентов составляет примерно 19 месяцев после постановки диагноза.

Источник