- Болезнь де Кервена ( Стенозирующий лигаментит , Стенозирующий тендовагинит , Хронический тендосиновит )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Симптомы болезни де Кервена

- Диагностика

- Лечение болезни де Кервена

- Прогноз и профилактика

- Теносиновит де Кервена – болезнь кисти

- Механизм развития болезни де Кервина

- Этиология болезни де Кервена

- Симптомы и признаки болезни де Кервена

- Постановка диагноза

- Лечение болезни де Кервена

Болезнь де Кервена ( Стенозирующий лигаментит , Стенозирующий тендовагинит , Хронический тендосиновит )

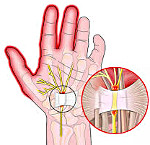

Болезнь де Кервена – это сужение канала, в котором проходят сухожилия большого пальца. Сопровождается воспалением сухожильных влагалищ. Возникает вследствие постоянной повышенной нагрузки на кисть, нередко – в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Обычно развивается постепенно. Течение хроническое. Для заболевания характерна боль в основании I пальца и небольшой местный отек. Из-за боли у пациентов снижается или утрачивается способность выполнять ряд движений с участием как I пальца, так и всей кисти. Диагноз выставляется на основании предъявляемых жалоб и осмотра больного, дополнительные исследования не требуются. Консервативная терапия обеспечивает эффект примерно в 50% случаев. Радикальным методом лечения является операция.

МКБ-10

Общие сведения

Болезнь де Кервена (хронический тендосиновит, стенозирующий тендовагинит, стенозирующий лигаментит) – сужение (стеноз) канала, в котором расположены сухожилия I пальца кисти. Причина заболевания – постоянная травматизация канала при движении в нем сухожилий. Заболевание развивается постепенно и протекает хронически. Женщины страдают чаще мужчин, пожилые люди – чаще молодых. Обычно выявляется связь заболевания с характером работы или повышенной нагрузкой на кисть при выполнении бытовых обязанностей.

Причины

В современной травматологии и ортопедии доминирует мнение, что болезнь де Кервена носит преимущественно профессиональный характер. Заболевание, как правило, наблюдается у пианистов, домработниц, доярок, прачек, швей, слесарей, скорняков, каменотесов, полевых рабочих, маляров, намотчиц, утюжильщиц и т. д. Вместе с тем, эта патология может выявляться и у неработающих женщин. В последнем случае развитие болезни связано с выполнением домашних обязанностей и ношением маленьких детей на руках.

Патогенез

I палец – самый активный. Он участвует практически во всех мелких движениях кисти и играет существенную роль при выполнении целого ряда более крупных операций, например, фиксации предметов или инструментов. При постоянном выполнении движений, связанных с длительным напряжением большого пальца и отклонением кисти в сторону мизинца, и без того немалая нагрузка на канал и сухожилия еще больше увеличивается. Создаются благоприятные условия для развития стеноза и сопутствующего воспаления. По мере прогрессирования болезни из-за сужения канала сухожилия начинают все сильнее тереться о его стенки, в сухожильных влагалищах возникает воспаление (тендовагинит), и они отекают, приводя к еще большему повреждению канала при движениях и стимулируя дальнейшее развитие стеноза.

Симптомы болезни де Кервена

Заболевание развивается постепенно. Обычно больные впервые приходят на прием через несколько дней или недель после возникновения симптомов. Примерно в 7% случаев наблюдается острое начало, связанное с предшествующей травмой кисти. При сборе анамнеза заболевания выясняется, что вначале пациентов беспокоила боль только при значительном разгибании и отведении большого пальца, а также при резком отведении кисти в сторону мизинца. В последующем болевой синдром прогрессирует и возникает даже при незначительных движениях.

Пациенты жалуются на боль в нижней части предплечья и проекции лучезапястного сустава на стороне большого пальца. Боли могут возникать исключительно во время движений или быть давящими, ноющими, постоянными, не исчезающими даже в покое. При случайных неловких движениях возможно также возникновение резкой боли во сне. Более чем в половине случаев боли отдают вниз, по наружной поверхности I пальца или вверх, по предплечью, локтевому суставу и плечу.

Диагностика

Осмотр обязательно проводится в сравнении обеих кистей – это позволяет точно выявить порой не слишком сильно выраженные, но абсолютно характерные для болезни де Кервена изменения со стороны больной кисти. В области лучезапястного сустава со стороны I пальца определяется незначительный или умеренный местный отек. Анатомическая табакерка сглажена или не выявляется из-за припухлости. Кожа над пораженной областью не изменена, местного повышения температуры нет. Редкие случаи шелушения, покраснения и местной гипертермии обусловлены не самим заболеванием, а самостоятельным лечением, которое иногда проводят пациенты, прежде чем обратиться к врачу.

При пальпации выявляется болезненность в области поражения, достигающая максимума в проекции шиловидного отростка лучевой кости. Надавливание на область сухожилий I пальца безболезненно. Чуть ниже шиловидного отростка прощупывается плотное и гладкое образование округлой формы – тыльная связка, утолщенная в области канала. После исследования пораженной области больного просят положить руки ладонями вниз и отклонить кисти поочередно в сторону мизинца и большого пальца. Кисти пациента практически одинаково отклоняются в сторону I пальца. При отклонении в сторону мизинца выявляется ограничение движений на 20-30 градусов по сравнению со здоровой кистью, а движение сопровождается выраженной болезненностью.

Кроме того, на больной руке определяется ограничение отведения большого пальца. Для выявления симптома пациента просят поставить кисти на ребро ладонями друг к другу. При движениях заметно значительное ограничение отведения (разница между больной и здоровой стороной составляет от 40 до 80 градусов). Разница при разгибании I пальцев не так разительна, однако тоже видна невооруженным глазом.

Еще одним исследованием, позволяющим подтвердить диагноз, является тест Финкельштейна. Пациент прижимает большой палец к ладони и плотно сжимает его остальными пальцами, а затем отводит кисть в сторону мизинца. Движение сопровождается резкой болью в области поражения. Также при данном заболевании выявляется нарушение способности удерживать предметы с помощью I пальца. Пациента просят одновременно взять какие-то предметы (например, ручки или спичечные коробки) I и II пальцами обеих рук. При потягивании за предмет выявляется боль и слабость при удерживании с больной стороны. Диагноз болезни де Кервена выставляется на основании клинических данных. Дополнительные исследования не требуются.

Лечение болезни де Кервена

Лечение осуществляется ортопедом или травматологом. Консервативная терапия проводится амбулаторно. Пациенту накладывают гипсовую или пластиковую шину сроком на 1-1,5 месяца, обеспечивая покой пораженной конечности, а в последующем рекомендуют носить специальный бандаж для I пальца. Кроме того, больному назначают нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, напроксен и т. д.). При выраженном болевом синдроме выполняют местные блокады.

При неэффективности консервативной терапии показано хирургическое лечение. Операция проводится в стационарных условиях в плановом порядке. Обычно используют местную анестезию. До начала обезболивания врач отмечает самую болезненную точку, а после введения новокаина выполняет косой или поперечный разрез над областью шиловидного отростка, проходящий через эту точку. Затем он тупым крючком осторожно отводит в сторону подкожную клетчатку вместе с венами и поверхностной ветвью лучевого нерва и обнажает тыльную связку. Связка рассекается и частично иссекается.

При длительном течении болезни в области поражения могут возникать сращения сухожилия с сухожильным влагалищем и влагалища с надкостницей. При обнаружении все спайки тщательно иссекают. Рану зашивают послойно, предварительно убедившись в полностью свободном движении сухожилий. Руку укладывают на косыночную повязку. Швы снимают на 8-10 день. Трудоспособность обычно восстанавливается через 14-15 дней после операции. В послеоперационном периоде возможно онемение и ползание мурашек в области I, II и половины III пальца, обусловленное обезболиванием или сдавливанием поверхностной ветви лучевого нерва. Эти симптомы исчезают в течение 2-3 недель.

Прогноз и профилактика

Прогноз благоприятный. При консервативном лечении удовлетворительный эффект отмечается в 50% случаев. После операций обычно наблюдается хорошее восстановление. Следует учитывать, что заболевание обусловлено хроническим патологическим процессом в области кольцевидной связки. Если пациент после операции по-прежнему перегружает руку, заболевание может рецидивировать. Поэтому больным обычно рекомендуют изменить характер профессиональной деятельности и уменьшить нагрузку на руку при выполнении бытовых обязанностей.

Источник

Теносиновит де Кервена – болезнь кисти

Синдром де Кервена – это патология, связанная с воспалительным процессом в сухожилиях первого пальца руки.Впервые эту болезнь описал в конце 19 века Фриц де Кервен – хирург из Швейцарии. За рубежом синдром де Кервена (тендовагинит) иногда называют «материнским запястьем» или «большим пальцем геймера»

Механизм развития болезни де Кервина

У первого пальца кисти есть сухожилия, которые отвечают за механизм «сгибания-разгибания». Эти сухожилия сосредоточены в изолированном канале. В результате определенных причин (см. ниже) сухожилия травмируются, воспаляются, их диаметр из-за отечности увеличивается. Место, в котором они находятся, становится им тесным. При движении большого пальца происходит их трение о стенку сухожильного влагалища. Патологический процесс усугубляется воспалением и отечностью и самого вместилища. Прогрессирующее сужение канала, продолжающее воспаление сухожилий со временем провоцируют боль в области основания первого пальца при малейшем его движении. В итоге снижаются функции не только большого пальца, но и всей кисти.

Этиология болезни де Кервена

Полностью причины появления теносиновита не выявлены. Скорее всего, сухожилия реагируют на повышенное давление в области первого пальца. Большой палец кисти, как правило, испытывает высокую нагрузку, так как выполняет множество функций и участвует практически во всех операциях руки. Благодаря большому пальцу захватываются и удерживаются разные предметы, поэтому теносиновит чаще имеет место у людей, занимающихся определенным видом деятельности, которая предполагает повторяющиеся движения рук, например, у садоводов, доярок, парикмахеров, утюжильщиц, любителей поиграть в гольф.

Эту болезнь также называют «запястьем матери» потому что синдром де Кервена довольно часто встречается у мам маленьких детей, которым длительное время приходится носить малыша на руках.

Помимо длительной нагрузки на лучезапястный сустав, врачи выделяют еще ряд провоцирующих болезнь кисти факторов:

- врожденные особенности анатомического строения костей и мышц;

- артроз;

- воспаление сустава;

- травмирование кисти;

- гормональные изменения, характерные для беременности, послеродового и климактерического периода.

Симптомы и признаки болезни де Кервена

Главный признак болезни – боль в зоне луча запястного сустава со стороны первого пальца. Сначала боль редкая, она беспокоит только при резких движениях или грубом насильственном разгибании пальца. Затем болевой синдром становится постоянным. Он усиливается при движении пальца, сгибании, разгибании его или при повороте кисти. Иногда боль отдает в область шеи или предплечья. Пациент может пожаловаться на скрип в суставе при движении большим пальцем. При неловком движении боль становится невыносимо пронзительной (часто это происходит во сне). При пальпации сустава отмечается болезненность, при осмотре – может обратить на себя внимание припухлость. При прогрессировании синдрома боль возникает при малейшем движении и затрудняет самую элементарную деятельность. Больной не может удержать в руке даже легкий предмет.

Есть специфический тест, который подтверждает диагноз:

- больному предлагают сжать руку в кулак, поместив внутрь большой палец;

- при этом постараться максимально согнуть палец;

- попробовать согнуть руку в сторону мизинца.

Если эти операции с кистью сопровождаются болью (симптом Финкельштейна), то диагноз теносиновита подтверждается.

Постановка диагноза

Диагноз ставится на основании данных анамнеза, жалоб пациента и осмотра лучезапястного сустава.

При опросе врач акцентирует внимание на профессиональной деятельности, возрасте пациента, уточняет жалобы, которые привели пациента к специалисту.

Врач внимательно осматривает симметрично лучезапястные суставы рук, чтобы выявить патологию и сравнить проявления. Для болезни характерна отечность сустава на стороне поражения, при его пальпации – болезненность. Если надавить на первый палец таким образом, чтобы привести его к ладони, пациент почувствует боль.

Диагноз болезни Кервена подтверждают следующие тесты:

- Пациента просят удержать большим и указательным пальцем, как здоровой кисти, так и больной,по одному одинаковому мелкому предмету. Удержать предмет будет труднее в больной руке, а если попробовать вытащить его, то возникнет интенсивная боль в основании первого пальца с больной стороны.

- Другой тест, характерный для теносиновита де Кервена, заключается в следующем. Пациенту предлагают расположить кисти рук на твердой поверхности ребром. Ладони должны быть обращены друг к другу, пальцы вытянуты, расстояние между ладонями может быть около 15-20 см. Затем его просят отвести большие пальцы. Разница в отведении пальцев здоровой и больной руки будет существенна.

- Пациента просят расположить предплечья на столе ладонями вниз. Пальцы должны быть максимально выпрямленными. Затем предлагают отвести кисти сначала в сторону мизинца, затем в сторону большого пальца. В здоровой руке по направлению к мизинцу кисть отводится на 20-25 градусов, а по направлению к локтю – на 40-45. Со стороны больного сустава движение будет болезненно, а в сторону локтя и резко ограниченно.

Клинические анализы постановке диагноза не помогают, поэтому прибегают к инструментальным методам исследования. Врач назначает рентген лучезапястного сустава в прямой проекции. На снимке на первой стадии будет увеличение мягких тканей, по мере прогрессирования процесса, выявляются измененияв зоне первого костно-фиброзного канала, отчетливое поражение надкостницы.

Лечение болезни де Кервена

Лечение синдрома де Кервена является комплексным. При первом обращении (если оно произошло вовремя и ситуация не запущена) ортопед назначает консервативное лечение, которое эффективно в 50% случаев.

- Ограничение нагрузки на сустав.

Прежде всего пациентам рекомендуется ограничить нагрузку на первый палец. Можно зафиксировать его таким образом, чтобы он находился в полусогнутом состоянии по отношению ко второму и третьему пальцам. Врач может порекомендовать ортез на первый пястно-фаланговый сустав. Иногда врачи прибегают к использованию гипсовой повязки или пластиковой шины для более надежной иммобилизации. Гипс в этом случае накладывается от пальцев до середины предплечья и держится до 21 дня. Но гипс и другое ограничение нагрузки не лечат болезнь, иммобилизация лишь оказывает щадящее действие на сустав и предотвращает дальнейшее повреждение сухожилий.

Для снятия воспалительного процесса применяют такие физиопроцедуры, как парафиновые аппликации и ультразвук. Хороший эффект дает ударно-волновая терапия, и лазер.

Для уменьшения боли и воспаления короткими курсами по назначению врача применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Иногда в место воспаления вводят инъекции гидрокортизона, а при сильной боли делают новокаиновую блокаду.

Если консервативное лечение не помогает, то врач может предложить хирургическое вмешательство. Показано оперативное вмешательство и при поражении суставов с двух сторон. Суть его сводится к частичному иссечению пораженной связки и имеющихся спаек. Операция проводится под местной анестезией. Пациент может приступать к работе через 2 недели. Период реабилитации проходит без осложнений, но после вмешательства надо уменьшить нагрузку на сустав во избежание рецидива. Если причиной теносиновита де Кервена является профессиональная деятельность, ее возможно надо будет сменить.

Своевременное начатое лечение помогает избежать негативных последствий и осложнений.

Источник