- Лечение гнойных ран

- Что такое гнойная рана?

- Причины возникновения гнойных ран

- Симптомы гнойных ран

- Лечение гнойных ран

- Профилактика гнойных ран

- Гнойная рана — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы гнойной раны

- Патогенез гнойной раны

- Классификация и стадии развития гнойной раны

- Осложнения гнойной раны

- Диагностика гнойной раны

- Лечение гнойной раны

- Прогноз. Профилактика

Лечение гнойных ран

Гнойная рана – это повреждение мягких тканей, сопровождающееся нагноением, отеком и некрозом. Характерная особенность гнойных ран – всасывание продуктов распада, вызывающее общую интоксикацию. Это одна из разновидностей ран, наиболее часто встречающихся в хирургической практике, поэтому для успешного лечения таких повреждений необходимо знать об их особенностях.

Что такое гнойная рана?

Гнойная рана – это рана, в которой развилась инфекция. Инфицирование сопровождается образованием гноя и воспалением, которое легко заметить по краям раны. Гнойные раны могут быть инфицированными с момента нанесения повреждения, а могут быть результатом заражения изначально чистой раны, например, хирургической. Процент нагноения операционных ран достаточно велик даже в настоящее время – до 30%, несмотря на соблюдение стерильности.

Особая опасность гнойных ран состоит в том, что происходящие в них процессы всасывания продуктов распада могут привести к тяжелой общей интоксикации, а при отсутствии надлежащего лечения – к летальному исходу. Гнойные раны нередко становятся причиной сепсиса – заражения крови.

Причины возникновения гнойных ран

Непосредственная причина развития нагноения в ране – попадание в нее болезнетворных микроорганизмов и их размножение. На сегодняшний день в травматологии и хирургии принято считать, что любая случайная (т.е. не нанесенная в медицинских целях, не хирургическая) рана является инфицированной – содержит в себе то или иное количество бактерий. Однако нагнаивается далеко не всякая рана, так как для нагноения необходимо одновременное сочетание нескольких факторов:

• сильная степень повреждения тканей;

• наличие в ране омертвевших тканей и/или излившейся крови;

• наличие в ране омертвевших тканей и/или излившейся крови;

• высокая концентрация болезнетворных микроорганизмов.

Согласно результатам исследований, для развития инфекции в нормальных неповрежденных тканях необходима концентрация микробов в объеме 100 тысяч микробных тел на 1 грамм ткани. Точнее, это так называемый критический уровень бактериальной обсемененности, при превышении которого начинается воспалительный процесс. Однако этот уровень может снижаться при определенных условиях:

• если в ране имеются инородные тела или излившаяся кровь, критический уровень снижается до 10 тысяч микробов на 1 грамм ткани;

• при лигатурной ишемии – нарушении кровоснабжения тканей в области завязывания лигатуры – уровень снижается до 1 тысячи микробов на 1 грамм.

На вероятность развития нагноения влияет и множество других факторов.

1. Характер раны. Чаще всего нагнаиваются рваные и рвано-ушибленные раны по причине большого количества поврежденных и отмерших тканей; также подобные раны чаще сопровождаются загрязнением. Со схожей частотой нагнаиваются колотые раны – по причине длинного и тонкого раневого канала, в котором скапливается гнойный экссудат, и небольшого отверстия на коже, затрудняющего его отток. Реже всего нагноение наблюдается на резаных ранах.

2. Расположение раны. Чем ниже на теле находится рана, тем больше риск нагноения. Чаще всего гноятся раны на стопах, несколько реже – на животе, спине, груди, руках. Меньше всего риск для ран головы и шеи.

3. Общее состояние организма. Низкий иммунитет и общая ослабленность повышают риск нагноения. При хорошем иммунитете организм способен справиться даже со значительным бактериальным осеменением – воспалительный процесс будет протекать более бурно, однако быстро и не распространится на окружающие ткани.

4. Наличие соматических заболеваний. Помимо острых состояний, снижающих иммунитет, хронические болезни повышают риск нагноения и снижают скорость заживления. Особенно опасен в этом отношении сахарный диабет – из-за нарушения обменных процессов ткани регенерируют крайне медленно, а нагноение и воспаление развиваются даже при незначительных ранах.

5.Возраст. Чем старше человек, тем выше риск развития инфекции.

6. Комплекция. У полных людей риск развития инфекции выше, чем у худых.

7. Условия окружающей среды. При высокой температуре и влажности воздуха вероятность нагноения увеличивается.

Все эти факторы необходимо учитывать, приступая к лечению.

Воспаление и нагноение чаще всего вызываются такими бактериями, как стрептококки, стафилококки, клебсиеллы, протей, кишечная палочка. Эти микроорганизмы выделяются в особую категорию гноеродных бактерий. Однако в определенных случаях нагноение могут вызвать и другие бактерии – пневмококки, шигеллы, сальмонеллы.

Симптомы гнойных ран

Симптомы гнойных ран принято разделять на местные (характерные непосредственно для раны) и общие.

К местным симптомам относятся:

• образование гнойного экссудата;

• гиперемия;

• отечность;

• повышение температуры;

• давящая или распирающая боль.

Если воспалительный процесс в ране затягивается, то краснота вокруг нее становится багровой, появляется синюшность.

Отечные ткани непосредственно в области травмы теплые, а на некотором отдалении от нее – выраженно холодные в результате реактивного понижения температуры.

Общие симптомы – это проявления интоксикации организма продуктами распада, которые поступают из раны. К общим симптомам относятся:

• повышение температуры тела;

• отсутствие аппетита;

• тошнота;

• мышечная слабость;

• потливость;

• лихорадка;

• озноб;

• головная боль.

При тяжелой интоксикации могут наблюдаться такие симптомы, как резкая слабость, нарушения психики (галлюцинации, бред преследования), помрачение сознания вплоть до комы.

Лечение гнойных ран

При лечении гнойных ран следует учитывать стадию раневого процесса. Раневой процесс – это комплекс реакций организма на повреждение тканей. Этот процесс условно разделяется на три фазы:

• фаза воспаления;

○ этап сосудистых изменений;

○ этап очищения раны;

• фаза регенерации;

• фаза рубцевания и эпителизации.

В первой фазе – фазе воспаления – происходит образование гнойного экссудата с одновременным всасыванием токсических веществ. На этой стадии основной задачей является очищение раны – удаление гнойных масс и остатков омертвевшей ткани, промывание и дренирование раны, остановка кровотечения. Также на этом этапе необходимо максимально ограничить и уменьшить воспаление и уничтожить патогенную микрофлору. Для дезинфекции и обеспечения оттока жидкости используются антибактериальные гидрофильные мази, например, левомеколь или готовые повязки — Воскопран с мазями левомеколь, повидон-йод или Диоксидин.

Во второй фазе поверх раны начинает образовываться тонкая и нежная соединительная ткань с капиллярами – грануляция. На этой стадии необходимо обеспечить защиту новообразованной ткани от повреждений, стимулировать дальнейшую регенерацию и не допустить возобновления воспалительного процесса. Стимулировать регенерацию помогают ускоряющие заживление средства — метилурациловая мазь или повязка Воскопран с метилурациловой мазью, перевязочные средства также помогают защитить новообразованные ткани.

Третья фаза – образование поверх раны плотной рубцовой ткани и начало эпителизации. На этом этапе необходимо ускорить эпителизацию и заживление раны.

В процессе лечения важную роль играет правильный подбор перевязочных средств. Перевязочный материал для гнойных ран должен отвечать следующим требованиям:

• обладать высокой впитывающей способностью;

• длительное время удерживать на своей поверхности лечебное средство;

• не оставлять волокон;

• пропускать кислород, позволяя ране «дышать».

Медицинские повязки компании «БИОТЕКФАРМ» соответствуют всем перечисленным требованиям. В ассортименте имеются подходящие перевязочные материалы для ведения гнойных ран на всех стадиях.

Для первой фазы хорошо подойдет повязка Парапран с химотрипсином – она выводит экссудат во вторичную сорбционную повязку и оказывает некролитическое действие, помогая расщеплению отмерших тканей и очищению раны, а также Воскопран с различными мазями: левомеколь — противовоспалительное действие; повидон-йод и Диоксидин — антимикробное действие. Для ран с обильной экссудацией в качестве вторичной рекомендуется Медисорб –сорбционная повязка, отличающаяся высокой впитывающей способностью.

Во второй фазе рекомендуется использовать Воскопран с метилурациловой мазью, стимулирующий заживление раны.

В третьей фазе можно использовать обычную повязку Воскопран без мази для ускорения процесса эпителизации и защиты рубца от механических повреждений.

Для ведения труднозаживающих ран в стадии грануляции хорошо подойдет Хитопран – тончайшая биополимерная повязка, стимулирующая и ускоряющая процессы заживления. Она создает стерильную среду с оптимальным уровнем влажности, способствующую эпителизации. Материал чрезвычайно тонкий и гибкий, что позволяет использовать его пациентам с хрупкой и чувствительной кожей. Снимать повязку не требуется – материал резорбирует естественным путем.

Профилактика гнойных ран

В целях предупреждения нагноения ран рекомендуется проводить профилактическую терапию антибиотиками. Подобная терапия показана в ситуациях общего ослабления организма: анемии, иммунодефицитных состояниях, при хронических болезнях. В хирургической практике проводится профилактическая антибиотикотерапия при лапароскопических операциях, таких, как удаление аппендицита, ушивание язвы и т.п. Также для снижения риска проникновения инфекции участок кожи, который будет затрагиваться в процессе операции, заранее обрабатывается антисептиками.

Если вы поранились, то необходимо, во избежание нагноения, как можно раньше остановить кровь, обработать рану антисептиком, удалить имеющиеся загрязнения, а на саму рану наложить антимикробную повязку.

Если в рану попали инородные тела, не рекомендуется удалять их самостоятельно – это может лишь повысить риск инфицирования. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу. Если инородное тело большого размера и выступает из раны, то его необходимо зафиксировать с помощью повязки перед транспортировкой больного к врачу.

Источник

Гнойная рана — симптомы и лечение

Что такое гнойная рана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Богданова Сергея Геннадьевича, детского хирурга со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гнойная рана — это рана, в которой развивается инфекционный процесс, так как защитные силы организма не справляются с микробами, попавшими в неё. Иначе такую рану называют инфицированной. Она сопровождается симптомами воспаления: болью, покраснением, скоплением крови и лимфы в окружающих тканей, а также наличием гнойного отделяемого с неприятным запахом.

Те или иные повреждения человек получает практически ежедневно, однако риск инфицирования зависит от условий получения раны и от состояния иммунной системы человека. Например, при операционных ранах риски инфицирования крайне малы, так как человек получает их практически в стерильных условиях. Наиболее высокий риск занесения инфекции отмечается при ранах, полученных во время работы с землёй, строительства или при чрезвычайных происшествиях (авариях, падениях с высоты).

Важную роль в развитии инфекции в ране играют такие факторы как пол, возраст и наличие сопутствующей патологии (например, сахарного диабета):

- женщины более устойчивы к инфекции, чем мужчины, так как их организм обладает более выраженными защитными реакциями;

- длительность заживления раны и риск её инфицирования выше у пожилых людей;

- наличие сопутствующего заболевания замедляет процесс заживления раны (например, при сахарном диабете из-за высокого уровня глюкозы в крови воспалительная реакция снижается, что утяжеляет инфекционный процесс, а местные расстройства кровообращения приводят к более длительному заживлению — образованию хронической раны).

Заведомо инфицированными считаются укушенные и хронические раны (существующие более трёх недель). Чаще всего встречаются укусы насекомых, но на первом месте по обращаемости за медицинской помощью стоят укусы кошек и собак.

Операционные раны считаются чистыми, однако при вскрытии абсцессов и ли фурункулов рана автоматически становится контаминированной, т. е. обсеменённой патогенными микроорганизмами.

Также развитию раневой инфекции способствуют:

- наличие инородных тел;

- скопление жидкости или крови;

- некрозы;

- нарушение местного кровоснабжения;

- высокая бактериальная нагрузка в ране.

В зависимости от типа микроорганизмов, проникающих в рану, инфекция бывает аэробной и анаэробной. Аэробные инфекции зачастую вызывают стафилококки, пневмококки, кишечные и синегнойные палочки (причина образования абсцессов и флегмон). К развитию анаэробной инфекции приводят бактероиды, фузобактерии, пептококки и др. (причина образования газовой гангрены и столбняка) [2] .

Симптомы гнойной раны

Клиническая картина гнойной раны складывается из двух групп симптомов: общих и местных. Выраженность проявлений зависит от многих причин, таких как обширность и характер поражения, состояние защитных сил организма и свойств возбудителя инфекции.

К общим симптомам можно отнести : головную боль, слабость, вялость, быструю утомляемость, учащение пульса, озноб, увеличение температуры тела, потерю аппетита, повышенную возбудимость. Степень выраженности данной группы симптомов зависит от тяжести интоксикации.

К местным симптомам гнойной раны относятся :

- расхождение её краёв;

- отёк, местное покраснение и повышение температуры;

- кровотечение из повреждённых сосудов;

- боль при пальпации;

- увеличение регионарных лимфоузлов (не всегда);

- наличие гноя — желтовато-серого или серо-зелёного отделяемого с неприятным запахом.

Внешний вид гнойного отделяемого зависит от причинного микроорганизма. Например, при поражении раны стафилококком наблюдается белое или жёлтое отделяемое, при инфицировании стрептококком — зелёное, при обсеменении раны кишечной палочкой или вульгарным протеем — грязно-серым [10] .

Степень расхождения краёв раны напрямую влияет на объём хирургического вмешательства и длительность лечения [1] . Объём кровопотери зависит от количества повреждённых сосудов и их характера, а также от состояния свертывающей и противосвёртывающей систем [1] .

Боль — неотъемлемый симптом любого ранения. Её интенсивность зависит от степени раздражения болевых рецепторов. Сильная боль способна вызвать паралич центральной нервной системы с последующим развитием шокового состояния. Поэтому вторым по важности компонентом оказания помощи (после кровотечения) является обезболивание пациента.

Помимо прочего болевые импульсы рефлекторно приводят к сокращению мышц и тканей, расположенных вблизи раны. Это увеличивает степень расхождения краёв раны, тем самым способствует развитию повторных кровотечений [1] .

Патогенез гнойной раны

Рана — это не просто одномоментное нарушение целостности тканей и внутренних органов. С медицинской точки зрения, её принято рассматривать как раневой процесс . Под этим процессом понимается совокупность общих и местных биологических реакций организма на уровне тканей и систем, направленных на отграничение и отторжение отмирающих тканей, борьбу с инфекцией, восстановление и замещение поврежденных структур.

Процесс заживления раны делится на три этапа :

- Воспаление — начинается сразу же после получения травмы и развития микрофлоры. Непосредственно после травмы развивается отёк тканей. На данном этапе важную роль играют макрофаги и лейкоциты. Они направлены на «уничтожение» бактерий и формирование иммунитета. В то же время выраженное обсеменение раны патогенной микрофлорой, бактериальные экзо- и эндотоксины отрицательно сказываются на длительности течения раневого процесса, от которой зависит качество формирующегося рубца [7] .

- Пролиферация. Рана максимально очищается за счёт расщепляющих ферментов, воздействующих на отмирающие ткани. Затем рана заполняется клеточным матриксом — основой для формирования рубца, состоящей из фибробластов, фибрина и нитей коллагена [7] .

- Созревание. В процессе заж ивления раны прочность рубцовой ткани возрастает. Беспорядочно располагающиеся коллагеновые фибриллы превращаются в более организованные структуры. В течение трёх месяцев рубец становится более плоским, мягким и светлым [7] .

Развитие всех фаз заживления раны занимает в среднем от 8 до 12 месяцев.

Основой патогенеза гнойной раны является инфицирование повреждения. Его развитие зависит следующих факторов:

- Патогенность — способность бактерии размножаться и провоцировать те или иные изменения в организме без дополнительной адаптации к его условиям [3] . Например, у золотистого стафилококка есть такой фактор патогенности, как капсула. Она защищает клетку от воздействия фагоцитов (защитных клеток организма) и способствует её прикреплению к стенкам раны.

- Вирулентность — способность микроорганизма вызывать развитие инфекции [3] . Высоковирулентные штаммы, попадая в организм даже в небольших количествах, способны вызвать тяжёлое течение инфекционного процесса. Например, 1-2 бациллы сибирской язвы могут вызвать тяжёлое поражение, в некоторых случаях даже летальный исход, в то время как на нашей коже живут миллионы бактерий, не вызывая никаких поражений, так как не обладают вирулентными свойствами.

- Инвазивность — способность микроорганизма проходить через защитные барьеры организма, проникать и размножаться внутри органов и тканей [3] . Некоторые микроорганизмы (например йерсинии) имеют специальные белки — инвазины, которые помогают им проникать в глубь тканей. Также эти белки увеличивают масштаб поражения, так как они могут попадать в кровоток, вызывая поражение внутренних органов.

- Токсичность — свойство микроорганизмов образовывать токсины в процессе своей жизнедеятельности, которые отрицательно влияют на организм [3] . Например столбнячный экзотоксин при его попадании в рану избирательно действует на промежуточные нейроны, вследствие чего их работа становится бесконтрольной: нервные импульсы беспрепятственно достигают мотонейронов, приводя к судорогам и высокому мышечному тонусу.

- Иммунитет человека — защитные силы организма. При иммунодефиците отмечается более длительное и вялое заживление ран , кроме того увеличивается риск распространения инфекции.

Классификация и стадии развития гнойной раны

На данный момент практически все повреждения кожи называют раной. В зависимости от тенденции к заживлению и срока давности их делят на острые и хронические. Острые раны проходят через все стадии заживления последовательно и вовремя. При хронических ранах заживление задерживается или иногда не наступает. Это связано с нарушением или отсутствием одной из фаз регенерации [7] .

Также раны делятся:

- По форме повреждения:

- линейные;

- звёздчатые;

- лоскутные;

- дырчатые.

- По обстоятельствам нанесения:

- случайные;

- намеренные, т. е. операционные.

- По степени загрязнённости:

- асептические — нанесённые в стерильных условиях;

- контаминированные — загрязнённые раны без признаков нагноения;

- инфицированные.

Непосредственно гнойные раны подразделяют на два типа:

- первично-гнойные — возникают после прорыва гнойника внутри мягких тканей (например при абсцессе и флегмоне). В данном случае повреждённые окружающие ткани сразу же являются инфицированными;

- вторично-гнойные — присоединение инфекции спустя какое-то время после получения раны [15] .

Осложнения гнойной раны

Наиболее грозными осложнениями являются эндотоксикоз, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Эндотоксикоз (синдром эндогенной интоксикации) — это реакция организма на воздействие микробных токсинов и продуктов распада тканей. При развитии данного осложнения происходит всасывание эндотоксинов из первичного очага инфекции. В связи с этим нарушается дезинтоксикационная и фильтрационная способность печени и почек и возникает аутоиммунный ответ — когда организм не может отличить собственные ткани от инородного агента и атакует их. Клинически эндотоксикоз проявляется потливостью, головной болью, анорексией и диареей. При отсутствии лечения в запущенных случаях он приводит к генерализации инфекции и развитию сепсиса [10] .

Инфекционно-токсический шок — это острая недостаточность кровообращения, связанная с распространением инфекции в организме. Она является наиболее частой причиной летальности. Сопровождается резким уменьшением капиллярного кровотока, тяжёлыми метаболическими расстройствами, гипоксией и нарушением работы внутренних органов.

Основные симптомы инфекционно-токсического шока:

- бледность, мраморность и синюшность кожи;

- тахикардия с артериальной гипотензией ;

- уменьшение объёма выделенной мочи;

- снижение центрального венозного давления.

При развитии эндотоксикоза или шока требуется наблюдение и лечение пациента в условиях отделения интенсивной терапии [10] .

Сепсис — это генерализованная воспалительная реакция. Она возникает из-за неспособности организма поддерживать нормальную работу внутренних органов и систем. При этом начинают преобладать деструктивные эффекты медиаторов воспаления (интерлейкинов, цитокинов и туморнекротического фактора). Нарушаются процессы иммунного ответа: клетки иммунной системы начинают «атаковать» клетки собственного организма, в связи с чем формируются очаги системного воспаления, развивается моно- и полиорганная недостаточность.

В отличие от инфекционно-токсического шока, который развивается молниеносно, для сепсиса характерно более длительное течение. Клинически он характеризуется вариабельностью симптомов. Одними из его главных признаков является гипертермия: температура колеблется в пределах 39-40°C. К другим характерным симптомам относятся:

- озноб и проливной пот;

- землянистый цвет кожи;

- желтушность склер (белков глаз);

- кровоточивость слизистых;

- тахикардия (частота сердечных сокращений 120-140 в минуту);

- учащение дыхания (частота дыхательных движений 30-40 в минуту);

- петехиальная сыпь в местах сгибов (мелкие пятна);

- сухость языка.

Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что проявляется отсутствием аппетита, рвотой и диареей. Постепенно развивается токсический гепатит, который проявляется нарушением обменных процессов в печени и задержкой выведения из организма продуктов распада. Со стороны органов мочевыделительной системы наблюдается снижение объёма мочи.

Диагностика гнойной раны

Диагноз инфицир ованной раны ставится на основании следующих клинических проявлений:

- гнойное отделяемое и/или некрозы в ране;

- местные реакции — отёк и покраснение мягких тканей вокруг раны, болевой синдром, потускнение и обильное выделение экссудата (воспалительной жидкости);

- появление стойкой лихорадки , начиная с 3-го дня после ранения (обычно температура поднимается выше 38,0 °C );

- динамика лабораторных показателей : увеличение количества лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, креатинина и мочевины в крови, появление токсической зернистости нейтрофилов, уменьшение количества красных кровяных телец и гемоглобина, увеличение реакции оседания эритроцитов, при тяжёлых формах инфекционного процесса и развитии осложнений повышается уровень С-реактивного белка, щелочной фосфатазы и прокальцитонина, уменьшается количество общего белка и фракции альбуминов (белка крови, вырабатываемого печенью);

- результат бактери ологического посева с учётом чувствительности к антибактериальным препаратам: рана будет считаться инфицированной при наличии более 10 5 бактерий в 1 грамме её ткани (чаще высеваются грамположительные кокки — например золотистый и эпидермальный стафилококк).

- рез ультаты дополнительных исследований : рентгенограммы, пункции, ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии [3] . Данные обследования проводятся для того, чтобы исключить сообщение раны с глубжележащими органами и тканями, оценить глубину раны, определить наличие затёков и гнойных полостей.

При появлении данных признаков необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Хроническую инфицированную рану необходимо отличить от язвы. В отличии от раны, язва является более глубоким дефектом кожных покровов, при котором происходит потеря ткани.

Лечение гнойной раны

Лечение инфицированной раны должно быть незамедлительным. Оно требует комплексного подхода, т. е. должно воздействовать как на рану, так и на организм в целом.

Для борьбы с возбудителем раневой инфекции применяют:

- антибактериальные препараты;

- антисептики (мирамистин, хлоргексидин, пронтосан, бетадин);

- иммунологические препараты (пентаглобин, габриоглобин, имбиоглобулин).

В первые сутки чаще всего назначают эмпирическую антибактериальную терапию (амоксициллин/клавулановая кислота, ципрофлоксацин). Затем терапия корректируется в зависимости от результатов бактериальных посевов, учитывая чувствительность выявленной инфекции к антибиотикам. Помимо антибактериальных препаратов пациентам назначают бактериофаги (вирусы, избирательно убивающие бактериальные клетки).

Также в случае гнойной раны может потребоваться комплексная детоксикация ор ганизма :

- гемодилюция — дозированное разбавление крови плазмозамещающими жидкостями;

- ускоренная нейтрализация, разрушение и выведение токсинов, метаболитов и биологически активных веществ при помощи форсированного диуреза (увеличения объёма мочи), внутривенного введения растворов и методов очищения крови — плазмафереза, гемофильтрации и гемодиализа.

Симптоматическая терапия включает в себя купирование боли и коррекцию повреждённых органов и систем.

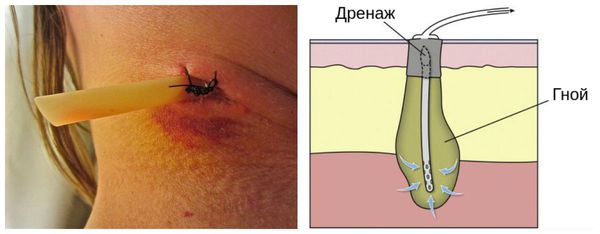

Помимо хирургической обработки выполняется дренирование раны . Оно позволяет улучшить отток гноя. Для этого в повреждённый участок устанавливают различные трубки, полутрубки и перчаточные дренажи.

Местно для очищения раны могут применяться гипертонические растворы, гидрогели, протеолитические ферменты в форме порошков или растворов, УВЧ-терапия, различные способы кавитации (воздействие ультразвуком), плазменная и лазерная обработка раны. В частности протеолитические ферменты, выполняя роль «биологического скальпеля», способствуют удалению отмерших тканей из раны [14] .

Лечение гнойной раны должно проводиться только под наблюдением врача, так как используемые препараты могут вызвать аллергическую реакцию [6] .

Для стимуляции регенерации используют цинксодержащие мази, витамины, ультрафиолетовое облучение, масло облепихи и шиповника. Также широкое применение получил метод наложения вторичных швов . Их накладывают только после очищения раны от гноя. Для ускорения заживления и предотвращения формирования гипертрофического рубца возможно использование лазера, пульсирующего магнитного поля и электрофореза с лидазой (специальным ферментом).

К современным методам лечения можно отнести системную озонотерапию . Она улучшает утилизацию кислорода в организме, обладает дезинтоксикационным и иммуностимулирующим действием [16] .

Существует несколько методов озонотерапии. К наиболее применяемым в лечении гнойных ран относят:

- наружное применение газообразной озонокислородной смеси (прямое воздействие аппарата, поставляющего в рану озон);

- использование специальных колпаков с нормальным или пониженным давлением газа (например, «озоновые сапоги» — конечности помещаются в герметично закрывающийся пластиковый мешок, куда затем в течение 15-30 минут подаётся озонокислородная смесь под определённым давлением).

Также хорошие результаты в лечении гнойных ран показала гипербарическая оксигенация (ГБО) . Проводится она в специальных медицинских бароаппаратах: пациента на определённый промежуток времени помещают в барокамеру, в которой находится кислород под повышенным давлением. Помимо ликвидации тканевой гипоксии (нехватки кислорода), ГБО подавляет размножение анаэробных и уничтожает аэробные бактерии. Также данный метод снижает образование токсинов и повышает иммунитет организма.

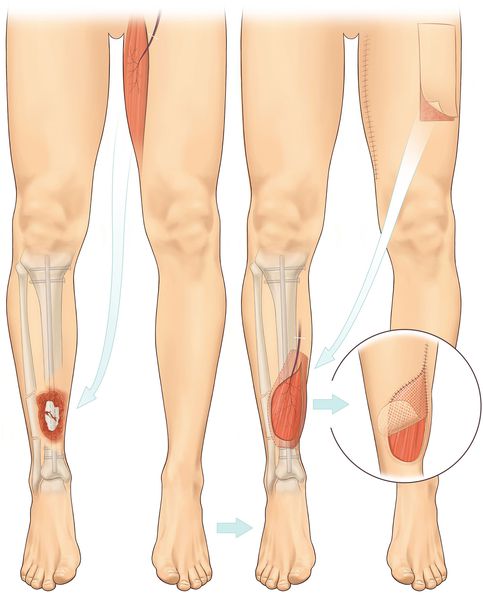

Кожно-пластические операции применяются:

- при обширных дефектах на фоне удовлетворительного общего состояния пациента;

- после очищения раны;

- при отсутствии воспаления и нарушения кровообращения в окружающих рану тканях;

- при появлении ярких грануляций (молодой соединительной ткани с обилием кровеносных сосудов);

- при наличии незначительного количества серозного отделяемого из раны;

- при невозможности самостоятельного заживления.

Существует полнослойная кожная пластика , которая позволяет полностью восстановить кожный покров, обеспечивая хорошие косметические и функциональные результаты. Она подразделяется на пластику местными тканями и перемещённым кожным лоскутом (индийская пластика, итальянская пластика на питающей ножке, а также микрососудистые техники пластирования). Данные методы оперативного закрытия ран не всегда выполнимы (например, при обширных дефектах мягких тканей, локализации ран в малоподвижных областях кожи). Поэтому в некоторых случаях применяется пластика свободным расщеплённым кожным лоскутом [12] . После данной операции рана заживает через рубец — полностью кожа не восстанавливается.

Выбор метода кожной пластики осуществляется с учётом вида и локализации раны, индивидуальных особенностей пациента, состояния окружающей кожи и характера тканей.

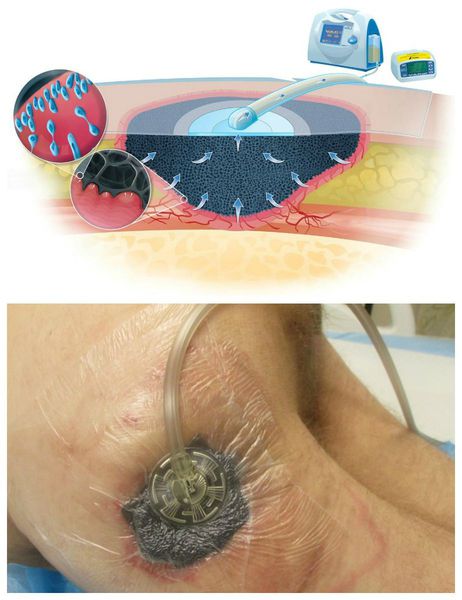

Современным и наиболее эффективным способом лечения гнойных ран является метод VAC (вакуум-терапия) [18] . Б лагодаря воздействию отрицательного давления на дно и края раны он ускоряет образование грануляционной ткани, улучшает местное кровоснабжение и снижает отёк. Всё это способствует быстрому заживлению раны и усиливает эффект медикаментозного лечения [20] .

Вакуум-терапия проводится следующим образом:

- для начала из раны полностью удаляют омертвевшие и повреждённые ткани;

- очищенную полость раны заполняют специальной пеной ( полиуретановой губкой);

- на поверхности губки закрепляют дренажную трубку для отвода воздуха и экссудата;

- чтобы зафиксировать повязку и поддерживать вакуум, образовавшуюся конструкцию вместе с краями здоровой кожи закрывают клейкой прозрачной плёнкой;

- дренажную трубку подключают к аспиратору (аппарату VAC), который создаёт необходимый уровень давления и вытягивает жидкость из раны [19] .

В отличие от асептической марлевой повязки, которую нужно менять каждый день, вакуумные повязки можно оставлять в ране на 3-7 дней. Благодаря своей герметичности они снижают риск проникновения новой инфекции [17] . При этом уничтожение и удаление патогенных микроорганизмов происходит в два раза быстрее, чем при других методах лечения гнойной раны [20] .

Противопоказания к вакуум-терапии:

- неполное очищение раны;

- остеомиелит (воспаление костной ткани);

- нарушение свёртываемости крови;

- злокачественная опухоль в ране;

- кожные свищи;

- аллергическая реакция на используемые компоненты [20] .

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении за медицинской помощью прогноз относительно благоприятный. Однако без лечения инфекционный процесс может распространиться в глубь тканей, что приведёт к более обширному поражению, эндотоксикозу, инфекционно-токсическому шоку и смерти, либо закончиться ампутацией повреждённой конечности [1] .

Для профилактики гнойных ран рекомендуется избегать травмоопасных ситуаций, близких контактов с животными, соблюдать технику безопасности во время строительных и садовых работ.

Источник