МИЕЛИНовая защита нейрона: все начинается до рождения

С детства мы слышим, что нервные клетки не восстанавливаются. И хотя вопрос о возможности образования новых нейронов во взрослом мозге до сих пор открыт, уже есть данные, что процесс нейрогенеза у человека продолжается до глубокой старости. Любые нарушения в развитии нервных клеток могут приводить к серьезным, иногда необратимым патологиям. Одним из таких нарушений являются дефекты в защитной изоляционной оболочке (миелине) отростков нервных клеток, которые могут формироваться у человека еще до его рождения. Их практически невозможно диагностировать с помощью традиционных методов визуализации

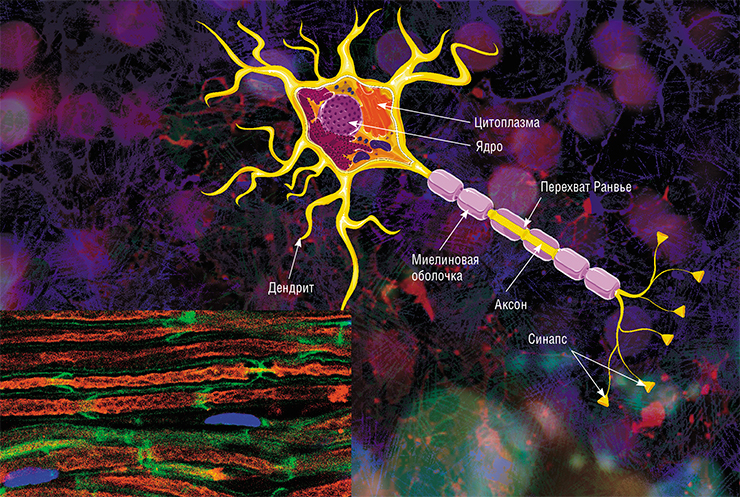

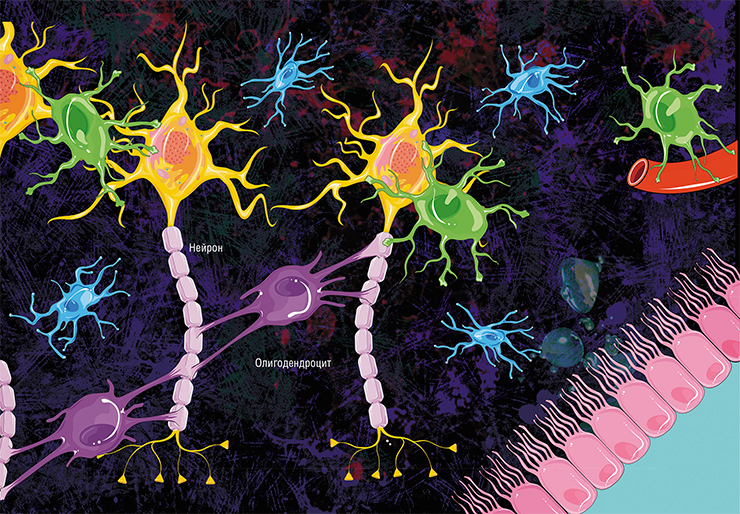

В мозге человека в среднем содержится около 100 млрд нейронов, которые принимают, хранят, обрабатывают и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Взаимодействие между нейроном и другими нервными клетками и органами происходит с помощью коротких (дендриты) и длинного (аксон) отростков.

Каждый аксон, подобно проводу, покрыт изоляционным материалом – миелиновой оболочкой, которая обеспечивает более высокую скорость прохождения нервных импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Кроме того, эта оболочка несет опорную функцию, а также, по последним данным, служит для аксона, нуждающегося в большом количестве энергии, своего рода «заправочной станцией».

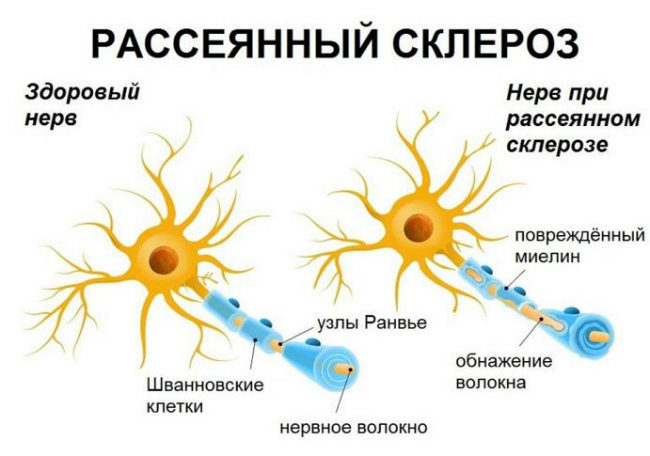

Все повреждения миелиновой оболочки или дефекты, возникшие в период ее формирования, приводят к серьезным, иногда неизлечимым заболеваниям. Среди них наиболее известен рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно молодых людей.

Разрушается миелин и при инсультах, которые встречаются не только у взрослых (в первую очередь, как принято считать, у пожилых людей), но и у детей, включая нерожденных. Внутриутробный инсульт чаще всего случается после 28-й недели беременности, у детей – через месяц после рождения. Инсульт у плода приводит к развитию пороков головного мозга, а у детей может вызвать детский церебральный паралич в раннем возрасте.

При этом о «качестве» миелинизации головного мозга конкретного человека мы сегодня судим лишь по косвенным клиническим симптомам или данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), с помощью которой обычно удается обнаруживать дефекты миелина уже на поздней, часто необратимой стадии.

Дефекты нервной «изоляции»

Развитие мозга плода – сложный процесс, при котором происходят быстрые перестройки морфологии и микроструктуры нервной ткани. В некоторых зонах мозга процесс формирования миелина начинается уже с 18—20-й недели беременности, а продолжается приблизительно до десятилетнего возраста.

Не все знают, что миелин – это множество слоев клеточной мембраны, много раз «намотанных» на аксон. Формируется миелин плоскими выростами «служебных» глиальных клеток, цитоплазма в которых практически отсутствует. Миелиновая оболочка не непрерывна, а дискретна, с промежутками (перехватами Ранвье). Поэтому аксон обладает более быстрой скачкообразной проводимостью: скорость прохождения сигнала по волокнам с миелином и без него может отличаться в сотни раз. Что касается молекулярного состава «изолятора», то он, как и все клеточные мембраны, состоит преимущественно из липидов и белков

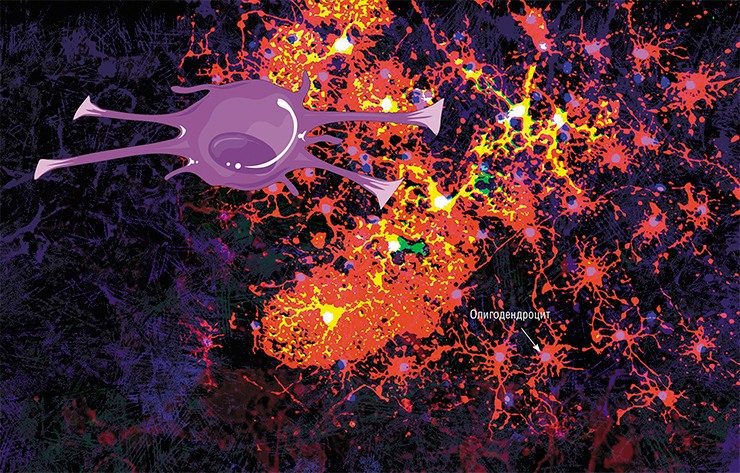

Именно нарушения миелинизации часто лежат в основе задержек физического и умственного развития ребенка, а также служат причиной формирования ряда неврологических и психиатрических патологий. Помимо заболеваний, таких как инсульт, задержки развития головного мозга плода с нарушением миелинизации иногда наблюдаются и при многоплодной беременности. При этом десинхронизацию в развитии мозга близнецов оценить «на глаз» довольно сложно.

Но как выявить дефекты миелина в период внутриутробного развития? В настоящее время акушеры-гинекологи пользуются только биометрическими показателями (например, размером мозга), однако они обладают высокой изменчивостью и не дают полной картины. В педиатрии даже при наличии явных функциональных отклонений в мозговой деятельности ребенка традиционные изображения МРТ или нейросонографии (ультразвукового исследования головного мозга новорожденных) часто не показывают структурные отклонения.

Поэтому поиск точных количественных критериев оценки формирования миелина во время беременности является актуальной задачей, которую к тому же нужно решить с помощью неинзвазивных диагностических методов, уже апробированных в акушерстве. Специалисты из новосибирского Международного томографического центра СО РАН предложили использовать для этих целей новый метод количественной нейровизуализации, уже адаптированный для дородовых (пренатальных) исследований.

На обычном томографе

Любая патология головного мозга плода, которую подозревают врачи во время ультразвукового обследования беременной, обычно является показанием к проведению МРТ; подобные исследования проводятся в МТЦ СО РАН уже более десяти лет. Результаты МРТ могут подтвердить, уточнить, опровергнуть либо вообще изменить предварительный диагноз и, соответственно, тактику ведения беременности.

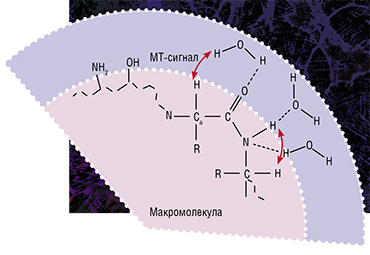

Именно таким оказался метод быстрого картирования макромолекулярной протонной фракции (МПФ) – биофизического параметра, который описывает долю протонов в макромолекулах тканей, вовлеченных в формирование МРТ-сигнала, тогда как обычно источником сигнала являются протоны, содержащиеся в воде (Yarnykh, 2012; Yarnykh et al., 2015).

В основе метода лежит специализированная процедура математической обработки МРТ-изображений, которая позволяет вычленить компоненты сигнала, связанные с МПФ клеточных мембран. А в головном мозге человека и животных основная их часть содержится именно в миелине. Реконструируются карты МПФ на основе исходных данных, которые могут быть получены практически на любом клиническом томографе.

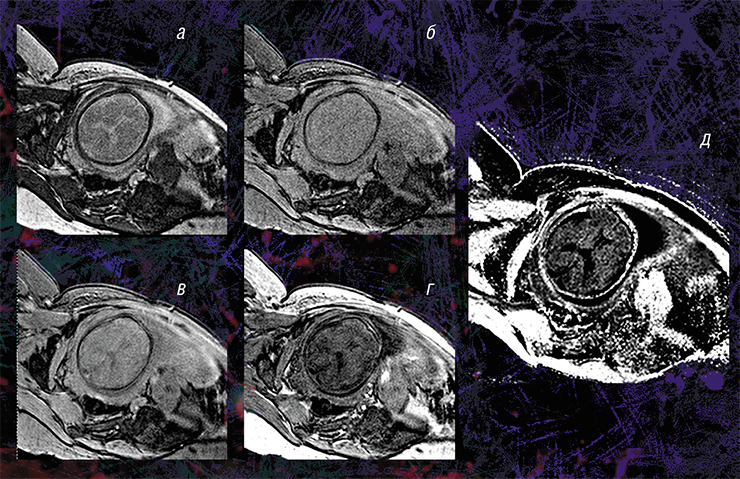

Для реконструкции карт МПФ используются четыре исходных изображения, полученные различными традиционными методами МРТ. Правильность такого подхода подтвердили результаты его апробации на лабораторных животных в Томском государственном университете: у мышей, которым вводили раствор, вызывающий разрушение миелина, результаты МПФ-картирования совпали с данными гистологического исследования тканей (Khodanovich et al., 2017).

Миелин – в норме и патологии

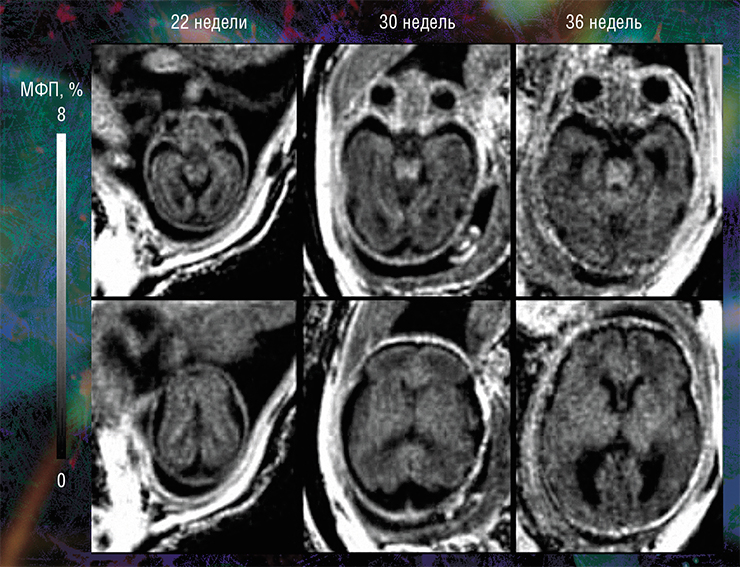

Пилотные исследования, выполненные в рамках клинических диагностических МРТ-обследований эмбрионов возрастом от 20 недель и старше, показали, что новая технология позволяет за небольшое (менее 5 мин.) время сканирования выявить очень малые количества миелина.

Они также подтвердили способность метода надежно оценивать пространственно-временные «траектории развития» миелина в различных структурах мозга. Судя по результатам исследования, в центральных структурах (стволовых, таламусе, мозжечке) процесс миелинизации начинается раньше, а ее степень пропорциональна возрасту. При этом в белом веществе полушарий головного мозга миелин в дородовом периоде практически не обнаруживается (Yarnykh, Prihod’ko, Savelov et al., 2018). Полученные новым неивазивным методом результаты хорошо согласуются с уже известными патоморфологическими данными.

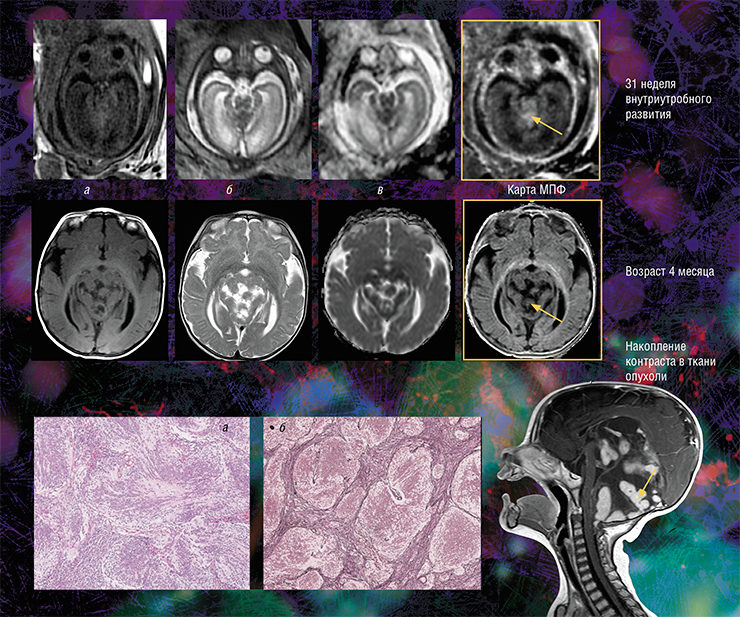

Кроме того, оказалось, что изображения, полученные с помощью новой технологии, являются наиболее информативными для внутриутробной диагностики одного из видов медуллобластомы – врожденной злокачественной опухоли мозжечка. У плода опухоль не удалось отчетливо выявить с помощью традиционного МРТ-обследования, однако она хорошо прослеживалась с использованием количественного метода МПФ.

Дело в том, что у плода показатель МПФ для ткани медуллобластомы вдвое выше значений для окружающей здоровой ткани из-за более высокого содержания в опухоли фибриллярного белка коллагена соединительной ткани, которая широко представлена в этом виде опухоли. После рождения и до полутора лет эти различия сглаживались из-за нарастающей миелинизации мозжечка, в то время как значения МПФ в опухоли оставались практически неизменными.

Эти результаты говорят о том, что диагностическая значимость метода МПФ наиболее высока именно во внутриутробном периоде. И это очень важно, так как после рождения ребенка арсенал МРТ (в том числе с использованием контрастирующих средств), который позволяет визуализировать все детали злокачественного поражения, значительно расширяется (Korostyshevskaya, Savelov, Papusha et al., 2018).

В течение последнего десятилетия для изучения внутриутробного периода созревания мозга использовались различные количественные методы МРТ. Но оказалось, что среди всех известных на сегодня методов наиболее чувствительным к содержанию миелина в мозге взрослого человека и плода оказался метод картирования МПФ.

С его помощью новосибирским специалистам впервые удалось разработать количественные критерии нормальной внутриутробной миелинизации, на основании которых можно оценить своевременность формирования внутренней структуры мозга от второго триместра до рождения ребенка. Эти критерии в дальнейшем можно использовать в клинической практике. Кроме того, в некоторых случаях новый метод помогает диагностировать врожденный порок развития головного мозга еще до рождения, что бывает затруднительно с использованием только традиционных методов МРТ.

Коростышевская А. М., Савелов А. А., Цыденова Д. В и др. Количественный анализ структурной зрелости головного мозга плода по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Биология, клиническая медицина. 2015. Т. 13. № 4. С. 27–32.

Коростышевская А. М., Василькив Л. М., Цыденова Д. В. и др. Количественный анализ пре- и постнатальной структурной зрелости головного мозга в норме и при вентрикуломегалии по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. Т. 22. № 10(14). С. 33–41.

Korostyshevskaya A. M., Prihod’ko I. Y., Savelov A. A. et al. Direct comparison between apparent diffusion coefficient and macromolecular proton fraction as quantitative biomarkers of the human fetal brain maturation // J. Magn. Reson. Imaging. 2019. N. 50. P. 52–61. DOI: 10.1002/jmri.26635

Korostyshevskaya A. M., Savelov A. A., Papusha L. I. et al. Congenital medulloblastoma: fetal and postnatal longitudinal observation with quantitative MRI // Clinical imaging. 2018. N. 52. P. 172–176.

Yarnykh V., Korostyshevskaya A. Implementation of fast macromolecular proton fraction mapping on 1.5 and 3 Tesla clinical MRI scanners: preliminary experience // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 886. P. 1–5.

Yarnykh V. L., Savelov A., Prihod’ko I. Y. et al. Quantitative assessment of normal fetal brain myelination using fast macromolecular proton fraction mapping // Am. J. of Neuroradiology. 2018. V. 39(7). P. 1341–1348.

Исследование поддержано Министерством образования и науки Российской Федерации (госзадание 18.2583.2017/4.6.), Российским научным фондом (проект № 19-75-20142) и Национальными институтами здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH)

Источник

Рассеянный склероз

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ – это заболевание при котором происходят процессы разрушения миелиновой оболочки вокруг нервных волокон, находящихся в тех или иных участках головного и спинного мозга человека с образованием очагов демиелинизации.

В основе этого заболевания лежат процессы очагового разрушения миелиновой оболочки вокруг нервного волокна преобладающие над процессами восстановления миелиновой оболочки в определенных участках головного и спинного мозга с последующим образованием очагов склероза. Изначально нужно подчеркнуть, что процессы образования и разрушения миелиновой оболочки вокруг нервных волокон, в норме происходят постоянно в любом организме человека. Эти процессы необходимы и постоянно повторяются по мере роста нервных волокон в длину, либо их утолщения в ширину.

В процессе жизнедеятельности организма по нервным волокнам проходит все большее количество нервных импульсов, следовательно нагрузка на нервные волокна возрастает. Поэтому в организме человека постоянно, в следствии увеличения нагрузки на нервные волокна, происходит процесс увеличения количества нервных волокон, а также их качественное изменение, в виде утолщение уже имеющихся.

Этот постоянно происходящий естественный процесс в организме человека требует увеличения и ускорения образования и разрушения миелиновой оболочки вокруг нервных волокон. Процессы увеличения количества и качества нервных волокон в головном и спинном мозге человека наиболее усиленно происходят в тех участках его, где более всего возрастает функциональная нагрузка.

Поэтому в тех участках головного и спинного мозга, которые больше подвержены физиологическим процессам жизнедеятельности, и возникают очаги демиелинизации вокруг нервных волокон при рассеянном склерозе. В веществе головного и спинного мозга вокруг нервного волокна происходит разрушение миелиновой оболочки и создание ее снова.

Если не будет происходить физиологический процесс разрушения и восстановления миелиновой оболочки вокруг нервного волокна в процессе жизнедеятельности организма, то – это приведет впоследствии к сдавливанию его собственной миелиновой оболочкой. Сдавливание миелиновой оболочкой нервного волокна приведет к его гибели, так как она, миелиновая оболочка, автоматически нарушает его физиологическое функционирование и жизнедеятельность.

Из вышеизложенного выходит, что процесс образования и разрушения миелиновой оболочки вокруг нервного волокна контролируется на уровне гена и реализуется в виде памяти мозгового центра с функционированием физиологического безусловного рефлекса. Следовательно, процесс разрушения миелиновой оболочки вокруг нервного волокна без команды из мозгового центра и участка гена, который за него отвечает, не может происходить.

С гена, как с матрицы, закодированная информация о заболевании, в строго определенный промежуток времени жизни человека, начинает считываться. Считанная информация с участка гена о заболевании начинает замещать, существовавший до этого физиологический безусловный рефлекс на вновь сформированный патологический доминирующий безусловный рефлекс в кольцевой цепи памяти мозгового центра памяти.

Происходит постепенное замещение в кольцевой цепи памяти существовавшего ранее физиологического безусловного рефлекса на вновь сформированный патологический доминирующий безусловный рефлекс. Это приводит к постепенному изменению физиологической информации в мозговом центре памяти и замещение ее новой, несущей информацию о развитии заболевания.

С мозгового центра памяти патологическая информация поступает в периферический центр автоматизма, где начинает переформировывать существовавший до возникновения заболевания физиологический безусловный рефлекс на патологический доминирующий безусловный рефлекс под влиянием которого происходит изменение уравновешенности симпатической и парасимпатической нервной системы. От разного процентного преобладания патологического доминирующего безусловного рефлекса над физиологическим безусловным рефлексом зависит скорость развития болезни и тяжесть ее клинического проявления.

Разное процентное преобладание патологического доминирующего безусловного рефлекса над физиологическим безусловным рефлексом приводит к разной степени разбалансированности симпатической и парасимпатической нервной системы. Измененная в разной степени уравновешенность симпатической и парасимпатической нервной системы постепенно приводит к изменению трофики нервных волокон в очаге поражения, а также к нарушению образования миелиновых оболочек вокруг них, что все вместе приводит к образованию очагов демиелинизации и появлению симптомов заболевания.

Рассеянный склероз – это заболевание, которое проявляется примерно в определенном периоде жизни человека это возраст от 14 до 40 лет. Имеются случаи возникновения этого заболевания в более ранние и более поздние возрастные сроки. Начало болезни чаще медленное, незаметное, моносимптомное, но иногда рассеянный склероз возникает остро и проявляется сразу множественной неврологической симптоматикой.

Наиболее часто первыми симптомами заболевания являются признаки поражения зрительного нерва: ощущение нечеткости изображения, преходящая слепота, снижение остроты зрения, скотомы. Заболевание может начаться глазодвигательными расстройствами (диплопия, косоглазие), непостоянными вначале пирамидными симптомами (центральным моно-, геми- или парапарез с высокими сухожильными сухожильными или периостальными рефлексами, клонусами стоп, патологическими рефлексами), мозжечковыми нарушениями (шаткость при ходьбе, возникающая в основном при плохом освещении в вечернее время, интенционное дрожание), расстройствами чувствительности в конечностях (онемение, парестезии).

Значительно реже первыми признаками болезни могут быть невротические расстройства, нарушение функции тазовых органов (задержка мочеиспускания, императивные позывы), вегето-сосудистая дистония, поражения лицевого, тройничного нервов и нервов бульбарной группы. Как отражение вегетативно-эндокринных расстройств у женщин отмечается нарушение менструального цикла, у мужчин – импотенция. Характерным ранним (но не обязательным) признаком заболевания является снижение или исчезновение брюшных рефлексов.

Психопатические изменения появляются в более поздних стадиях болезни, чаще в виде эмоциональной неустойчивости, эйфории или депрессии, раздражительности, вялости, апатии, снижения интеллекта различной степени выраженности вплоть до деменции. Эпилептические припадки при рассеянном склерозе наблюдаются редко.

Различают следующие клинические формы заболевания: церебральную, цереброспинальную и спинальную, а также мозжечковую, оптическую и стволовую. Примерно в половине всех случаев встречается цереброспинальная форма, характеризующаяся многоочаговостью поражения уже в начальной стадии заболевания, с симптомами поражения мозжечковых и пирамидных образований в головном и спинном мозге, а также поражение зрительной глазодвигательной, вестибулярной и других систем.

Спинальная форма характеризуется симптомами поражения спинного мозга на различных уровнях. Ведущими в клинической картине являются нижний спастический парапарез, различной степени выраженности тазовые расстройства, нарушения чувствительности.

Мозжечковая форма чаще проявляется как стволово-церебеллярная, реже – чисто церебеллярная. Возникают атаксия, интенционное дрожание в верхних и нижних конечностях, адиадохокинез, дисметрия, расстройство почерка, скандированная речь, горизонтальный, вертикальный, ротаторный крупноразмашистый нистагм. В далеко зашедших стадиях интенционное дрожание становится иногда резко выраженным и приобретает характер гиперкинеза, который более заметен в руках и ногах, менее – в туловище и голове. Выраженное дрожание позволило выделить эти случаи в гиперкинетическую форму рассеянного склероза.

При оптической форме ведущим клиническим синдромом является снижение остроты зрения, которое через некоторое время проходит полностью самостоятельно. В дальнейшем аналогичные явления могут развиваться в другом глазу. Реже происходит одновременно снижение зрения на оба глаза. При офтальмоскопическом обследовании выявляются признаки ретробульбарного неврита: побледнение диска зрительного нерва, особенно его височной стороны, сужение полей зрения (вначале на красный и зеленый цвета), скотомы.

Стволовая форма рассеянного склероза протекает с быстро прогрессирующим течением. У всех больных этой формой заболевание развивается остро при нормальной или повышенной температуре тела в течении 1 – 2 суток. На фоне головной боли, нередко сопровождающейся рвотой, выявляется ряд симптомов поражения ствола головного мозга и мозжечка.

Лабораторные исследования. В крови наиболее часто обнаруживаются лейкопения, лимфопения, нейтропения, в стадии обострения – лимфоцитоз, эозинофилия. При исследовании цереброспинальной жидкости у половины больных в стадии обострения определяется небольшое повышение уровня белка и умеренный плеоцитоз (15 – 20 клеток в 1 мкл), также уровня иммуноглобулинов классов G, M, A. В стадии обострения и при прогрессирующем течении заболевания отмечается снижение абсолютного количества Т-лимфоцитов в сыворотке крови, изменение процентного соотношения Т- и Б-клеток в сторону уменьшения Т-лимфоцитов.

В период клинической ремиссии происходит нормализация общего количества лейкоцитов, Т- и Б-лимфоцитов, возвращается к норме процентное содержание Т- и Б-клеток, хотя абсолютное содержание Т-клеток остается пониженным. Одержание различных иммуноглобулинов (особенно G и М) в стадии ремиссии, как и при обострении, повышено. Компьютерная томография позволяет выявить субклинические очаги поражения, локализацию патологического процесса.

Процесс лечения этого заболевания включает в себя следующие задачи:

Первое – это прекращение процесса разрушения миелиновой оболочки вокруг еще не поврежденных нервных волокон за счет уравновешивания взаимодействия симпатической и парасимпатической нервной системы.

Второе – это восстановление в памяти мозгового центра команды на создание миелиновой оболочки вокруг нервного волокна за счет восстановления физиологического безусловного рефлекса, функционировавшего до возникновения болезни, и уничтожение патологического доминирующего безусловного рефлекса, поддерживающего развитие этого заболевания.

Как показывает практика безмедикаментозного лечения рассеянного склероза, у больных наступает прежде всего остановка развития этой болезни. Затем вступает в силу более длительный процесс восстановления очагов демиелинизации головного мозга, за счет еще не успевших погибнуть нервных волокон в нем.

Восcтановление очагов демиелинизации в головном мозге человека возможно с периферии очага на центр, что и подтверждено соответствующими компьютерными М. Р. Т. снимками головного мозга.

Очаги демиелинизации головного мозга человека уменьшаются в диаметре, но не до конца из-за уже возникшего их склерозирования. Все зависит от того в какой стадии заболевания больной обратился за помощью. Следует разделить, в очагах, участки демиелинизации и очаги склероза.

Демиелинизированные участки нервных волокон подлежат восстановлению, за исключением тех, которые уже начали склерозироваться. Склерозированные участки мозгового вещества в очаге демиелинизации восстановлению не подлежат. Миелиновая оболочка вокруг нервного волокна участвует не только в ускорении проведения нервных импульсов, но и в его трофике. Как правило развитие данного заболевания проходит следующие стадии заболевания. Первая стадия заболевания – это начальный период заболевания. Вторая стадия заболевания – это период развития заболевания, который протекает довольно длительный период времени, и при котором, периоды обострения заболевания сменяются периодами ремиссии.

На первой стадии заболевания в веществе головного или спинного мозга появляется один или несколько очагов демиелинизации. Эти очаги демиелинизации имеют тенденцию к восстановлению миелиновой оболочки вокруг нервного волокна находящегося в очаге, но не в полном объеме.

Клинически это проявляется сначала появлением многообразия симптомов заболевания, в зависимости от размеров, количества и качества очагов поражения головного и спинного мозга. Затем эти симптомы болезни начинают постепенно уменьшаться, иногда до практически полного исчезновения. Это связано с тем, что очаги демиелинизации в головном и спинном мозге начинают уменьшаться до определенных размеров, но как правило не до конца, за счет постепенного восстановления миелиновой оболочки вокруг нервных волокон.

А в центре очагов демиелинизации начинают формироваться очаги склероза, которые репарации уже не подлежат. Очаги склероза появляются из-за того, что центральные участки очагов демиелинизации били подвержены более длительному и стойкому нарушению трофики нервных волокон, что автоматически приводит к их гибели. Затем, через определенный промежуток времени, наступает вторая стадия, стадия развития заболевания.

Эта стадия заболевания имеет ремитирующий характер и протекает длительный промежуток времени, при которой, с каждым последующим обострением заболевания, его симптомы проявления начинают увеличиваться, как качественно так и количественно. После каждого обострения старые очаги демиелинизации нервных волокон все больше превращаются в очаги склероза и параллельно происходит появление все больше новых очагов.

Симптомы заболевания, по мере его развития, становятся все более и более стойкими, менее подверженными репаративным процессам. Количество этих симптомов возрастает, клиническое состояние больных ухудшается. Из вышеприведенного можно сделать вывод, чем раньше больной получает специфическое лечение, тем с меньшим количеством клинических симптомов прекращается развитие этого заболевания.

При проведении лечения клинические симптомы заболевания начинают исчезать в обратной последовательности, но не до конца. Тот симптом заболевания, который возник последним начинает уходить первым. Но процесс восстановления занимает длительный промежуток времени и происходит не до конца.

Первые симптомы заболевания начинают уходить во время и после так называемого «обострения». Вначале происходит уменьшение тонуса в пораженных конечностях, затем начинает постепенно увеличиваться амплитуда их движений и начинает восстанавливается координация движений в них. С течением определенного периода времени лечения начинает уменьшаться атаксия, затем начинает исчезать, так называемая сетка в полях зрения. У больного человека исчезает двоение в глазах, улучшается координация движений в руках и ногах. Заболевание начинает уходить постепенно, но не до конца, при условии правильного лечения.

Чем меньше болезнь успела поразить участков головного и спинного мозга человека и чем раньше больной человек обратился за соответствующим специфическим лечением, тем меньше клинические проявления заболевания, тем быстрее у больного происходит уменьшение клинической симптоматики заболевания, но как правило не до полного исчезновения из-за успевших возникнуть очагов склероза.

Практика лечения больных с Рассеянным Склерозом показывает, что сроки лечения таких больных требуют от года и более времени, при условии ежедневного лечения. Лечение таких больных требуют долгого и упорного труда, как со стороны врача так и терпения и упорства со стороны больного человека, другим способом это заболевание победить невозможно.

Вылечивание — это, прежде всего, прекращение развития заболевания. Оно возможно лишь при условии устранения информации о болезни в головном мозге больного человека. После этого наступает период остановки развития болезни, что приводит к отсутствию появления новых очагов демиелинизации в головном и спинном мозге заболевшего человека. А это приводит к прекращению развития болезни.

Метод лечения основан на теории нервных рефлексов разработанных профессорами Павловым и Сеченовым. Организм человека, в прочем как и любого живого существа, в основе своей, имеет рефлекторную дугу, которая управляет автоматически всеми процессами жизнедеятельности. При помощи физиологической безусловной рефлекторной дуги информация о его функции, в норме, от мозгового центра памяти передается к работающему органу. Этот орган четко выполняет поступившую команду. Информация о выполненной команде, в виде произведенной работы органом, передается в мозговой центр памяти, контролирующий и управляющий функцией этого органа. Информация о выполненной команде органом сверяется с контрольной, которая находится в памяти мозгового центра.

Если имеются нарушения или отклонения в ней, то происходит рекогносцировка. Восстановленная информация в виде восстановленного физиологического безусловного рефлекса передается работающему органу. Работающий орган восстанавливает свою функцию и информация о выполненной функции снова передается в центр управления его жизнедеятельностью. Так рабочий цикл передачи информации находится в закольцованном состоянии в виде рефлекторной дуги.

Периодически происходит сверка участком гена о правильности информации записанной в памяти мозгового центра, отвечающего за работу данного органа. И если в гене появляются изменения, то они немедленно передаются в память мозгового центра, так происходит изменение мозговой памяти в виде формирования патологического доминирующего безусловного рефлекса.

Появление новой информации в мозговом центре чаще всего говорит о начале возникновения заболевания, если до этого информация была физиологичная, в результате чего рабочий орган ранее работавший физиологически начинает изменять свою функцию. Но, патологический безусловный рефлекс можно изменить целенаправленно воздействуя через периферическую рефлекторную дугу стимулирующими воздействиями строгого направления.

Следовательно, патологический доминирующий безусловный рефлекс начинает постепенно уменьшаться. Если длительно поддерживать информацию в нервном центре в сторону физиологического безусловного рефлекса, не несущего информации о заболевании, то в нем всегда будет поддержанная информация о физиологическом функционировании органа. Ген несущий информацию о заболевании, пытаясь корректировать физиологический безусловный рефлекс в сторону его изменения, будет постоянно получать обратную физиологичную информацию о выполненной работе, что в конечном итоге включит процесс автоматического восстановления гена и физиологической информации заложенной в нем.

Это и есть механизм изменения самого гена. Другими словами, постепенное поддерживание условным рефлексом физиологического безусловного рефлекса и одновременное разрушение патологического безусловного рефлекса, приводит к восстановлению количественных и качественных показателей физиологического безусловного рефлекса.

Длительное разрушение доминирующего патологического безусловного рефлекса с помощью влияния условного рефлекса в сторону исчезновения информации о болезни в нем, постепенно приводит к восстановлению физиологической генетической информации в гене и, как следствие, исчезновение заболевания как такового и любой информации о нем. Так излечиваются все болезни.

Источник