- Нефропатия: симптомы, лечение

- Диабетическая нефропатия

- Дисметаболическая нефропатия

- Подагрическая нефропатия

- Симптомы нефропатии

- Лечение нефропатии

- Лечение диабетической нефропатии

- Лечение дисметаболической нефропатии

- Лечение подагрической нефропатии

- Диабетическая нефропатия. Причины и лечение диабетической нефропатии.

- 1. Что такое диабетическая нефропатия?

- 2. Симптомы болезни

- 3. Диагностика и лечение заболевания

- 4. Что если диабетическая нефропатия прогрессирует?

- Заболевания

- Жалобы и симптомы

- Диагностика

- Наши цены

- Клинический случай нефропатии обусловленной приемом репешка обыкновенного (agrimonia eupatoria)

Нефропатия: симптомы, лечение

Содержание

При нефропатии (от двух греческих слов «почка» и «страдание, болезнь») нарушение работы почек происходит в несколько этапов:

- Изменение состава крови, ежедневно проходящей через почки в количестве около двух тысяч литров. Причины изменений многочисленны — от действия токсических веществ до системных патологий.

- Органические и функциональные изменения рабочего аппарата почек.

- Нарушение работы почек (по очищению крови, выведению мочи, синтезу активных веществ, поддержанию постоянства внутренней среды организма), сказывающееся на жизнедеятельности организма в целом.

- В случае сохранения разрушающего действия причинного фактора и усугубления поражения почек развивается почечная недостаточность, являющаяся непосредственной угрозой жизни организма.

Диабетическая нефропатия

Лидер среди нефропатий (более 30%). Сценарий почечных нарушений включает в себя склероз (замена рабочей ткани на соединительную) почечной ткани и сосудистого аппарата; снижение тонуса мочевыводящих путей и их инфицирование и др. Все это рано или поздно ведет к снижению работоспособности почек и усугублению системных нарушений в организме (интоксикация, потеря белка с мочой, повышенное давление и пр.).

Дисметаболическая нефропатия

Часто встречается у детей.

Причиной почечной патологии становятся нарушения минерального обмена (кальция, фосфатов, мочевой и щавелевой кислоты; смешанные типы). Они бывают:

- первичные (врожденный дефицит конкретных ферментов);

- вторичные — следствия избыточного и/или недостаточного поступления веществ; нарушения их обмена из-за широкого спектра недугов (инфекции мочевыделительной системы, болезни крови ижелудочно-кишечного тракта — анемии, миелома, панкреатит, болезнь Крона, дискенизии желчевыводящих путей, паразитарные поражения и др.) и побочного действия медикаментов (диуретики, цитостатики, производные салициловой кислоты).

Результатом обменных нарушений становится повышение концентрации соответствующих солей в моче (выпадение осадка) с последующим повреждением рабочей ткани почек, возможностью образования камней и присоединения инфекций.

Подагрическая нефропатия

Является по сути разновидностью дисметаболической нефропатии (уратный тип). Название происходит от патологии, ведущей к поражению почек — подагры. Она характеризуется нарушением метаболизма пуринов и длительным повышением содержания мочевой кислоты в крови и моче — главного поражающего почечную ткань фактора (соли мочевой кислоты откладываются в почках, вызывают застой и воспаление, переходящие в разрушение ткани, образование камней и нарушение функций).

Обнаруживается не у всех страдающих подагрой пациентов (примерно в половине случаев). Увеличивают вероятность ее присоединения: алкоголь, переедание мясных и бобовых продуктов, ожирение, инсулинорезистентность (пониженная чувствительность тканей к инсулину), длительные тяжелые физические нагрузки и лекарственная терапия (диуретики, салицилаты).

Симптомы нефропатии

На первом плане — симптомы недуга, повлекшего за собой нарушение работы почек. Почки способны долго скрывать свое неблагополучие. Поэтому признаки их поражения, заметно снижающие качество жизни, появляются уже на поздних стадиях. Гораздо раньше можно выявить характерные количественные и качественные изменения мочи:

- наличие белка, эритроцитов, тех или иных солей (в зависимости от типа метаболической нефропатии);

- изменение цвета и плотности;

- появление осадка и др.

Более поздние симптомы нефропатии определяются характером поражения почечной ткани и развивающихся осложнений (тип воспаление и его локализация; мочекаменная болезнь, почечная недостаточность). Например, признаками мочекаменной болезни (характерна для дисметаболических нефропатий) являются: болевой синдром вплоть до почечной колики, расстройство мочеиспускания, кровь в моче и др.

Для нефропатий всех типов на ранних и средних этапах может наблюдаться увеличение количества мочи. Позже оно переходит в стадию задержки выведения жидкости и сопровождается характерными почечными отеками (сначала в области лица). Почечные отеки (например, при диабетической нефропатии) трудно устраняются приемом мочегонных препаратов. Параллельно с отеками возможно и появление стойкого повышения артериального давления.

Лечение нефропатии

Ведущую роль в профилактике и лечении всех типов нефропатий играет образ жизни: питание, режим питья и физических нагрузок, устойчивость к стрессам. Часто упорства и постоянства в следовании правильному (для конкретного человека с учетом выявленных обменных нарушений) режиму оказывается достаточно для длительного и стойкого улучшения качества жизни. Лекарственная терапия требуется людям, чьи организмы уже не способны самостоятельно скомпенсировать возникшие органические и функциональные изменения.

Лечение диабетической нефропатии

Определяется стадией нарушений. На ранних этапах достаточно коррекции углеводного и липидного обмена (вышеупомянутым беспроигрышным методом). На поздних — требуется противоотечная, гипотензивная, детоксикационная терапия. Вплоть до применения гемодиализа при значительном снижении работоспособности почек.

Лечение дисметаболической нефропатии

- гармонизация питания (цель — снизить поступление и/или образование конкретных веществ — оксалатов, фосфатов, уратов и др.; уменьшить нагрузку на почки — малобелковая диета);

- питьевой режим (цель — снижение концентрации этих веществ в моче, плюс — детоксикация).

Укрепить резервные возможности организма (в том числе, повысить устойчивость его клеток к действию повреждающих факторов и сгармонизировать обмен веществ) помогает прием витаминов, антиоксидантов, стабилизаторы мембран.

Лечение подагрической нефропатии

Актуально все перечисленное выше. Для уменьшения образования в организме мочевой кислоты и/или для растворения выпавших в осадок солей используют лекарственные препараты (никотинамид, аллопуринол цитратные смеси, препараты на основе солей лития и др.). Действенным дополнением служат физиотерапевтические методы.

Эффективным способом коррекции обменных нарушений служит фитотерапия индивидуальные травяные сборы, подобранные врачом на основе диагностики. Значительный эффект в предупреждении нефропатий и улучшении качества жизни при их наличии дает сочетание правильного образа жизни и традиционных методов лечения (гомеопатии, иглотерапии, остеопатии, цигун-терапии).

Источник

Диабетическая нефропатия. Причины и лечение диабетической нефропатии.

- щитовидная железа

- гипофиз

- надпочечники

1. Что такое диабетическая нефропатия?

Нефропатия – это заболевание почек. Диабетическая нефропатия означает, что проблемы с почками возникают из-за диабета. В тяжелых случаях диабетическая нефропатия может привести к почечной недостаточности.

В почках находится множество крошечных кровеносных сосудов, которые фильтруют кровь. Высокое содержание сахара в крови из-за диабета может разрушить эти кровеносные сосуды. Со временем почки не справляются со своей работой, а иногда и перестают работать полностью. Тогда возникает почечная недостаточность. Стоит знать, что диабетическая нефропатия развивается далеко не у всех людей с сахарным диабетом. Почему так – точно до сих пор не известно.

Некоторые факторы увеличивают вероятность появления диабетической нефропатии. Если у вас высокое давление, высокий уровень холестерина или вы курите, риск повышается.

2. Симптомы болезни

Диабетическая нефропатия на ранней стадии практически никак не проявляется. Поэтому людям с диабетом очень важно регулярно делать анализ мочи, чтобы обнаружить повреждение почек на ранней стадии. В этом случае есть шанс справиться с проблемой.

3. Диагностика и лечение заболевания

Диабетическая нефропатия на ранней стадии практически никак не проявляется. Поэтому людям с диабетом очень важно регулярно делать анализ мочи, чтобы обнаружить повреждение почек на ранней стадии. В этом случае есть шанс справиться с проблемой.

Диабетическая нефропатия диагностируется с помощью простого анализа мочи, который при наличии болезни покажет присутствие белка альбумина. Обычно моча не содержит белка. Но на ранних стадиях заболевания почек, еще до того, как появятся симптомы, белок можно обнаружить в моче, потому что почки не могут отфильтровать его должным образом. Такая ранняя диагностика и лечение могут предотвратить прогрессирование диабетической нефропатии.

Лечение диабетической нефропатии направлено на снижение давления и предотвращение или замедление повреждения почек. Лекарства, которые назначаются в этих целях – ингибиторы ангиозин-превращающего фермента (ингибиторы АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

При прогрессировании заболевания почек повышается и артериальное давление. Уровень холестерина и триглицеридов тоже становится слишком высоким. Возможно, для лечения этих осложнений диабетической нефропатии понадобятся специальные препараты.

Есть и другие меры, которые можно предпринять для лечения диабетической нефропатии:

- Контролируйте уровень сахара в крови. Это поможет замедлить повреждение мелких кровеносных сосудов в почках;

- Обратитесь к хорошему врачу, который поможет вам держать в норме артериальное давление. Для людей с сахарным диабетом идеальным считается давление 120/80. А показатель выше 140/80 – это уже повышенное давление.

- Следите за здоровьем сердца. Правильно питаться и заниматься спортом очень важно и полезно. Профилактика заболеваний сердца важна, потому что люди с диабетом чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.

- Ограничьте белковую пищу в своем рационе. Его переизбыток создает повышенную нагрузку на почки. При диабетической нефропатии сокращение употребления белка поможет сохранить функцию почек.

- Не ешьте много соли. Это не даст прогрессировать артериальной гипертонии.

- Не курите.

Лучший способ предотвратить повреждение почек при начинающейся диабетической нефропатии – это контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление. Все это достигается при регулярном здоровом питании, физических нагрузках, контроля веса и приема лекарств, если их рекомендовал врач. Помимо здорового образа жизни в лечении диабетической нефропатии используются и лекарства. Врач может выписать Вам препараты, которые понижают давление и защищают почки при первых признаках наличия белка в моче.

4. Что если диабетическая нефропатия прогрессирует?

По мере прогрессирования диабетической нефропатии артериальное давление обычно повышается, а значит, нужно больше лекарств, чтобы его контролировать.

Возможно, врач рекомендует вам одно из следующих лекарств или их комбинацию:

- Сочетание ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина. Сочетание этих препаратов может дать больший эффект в снижении давления, чем прием по отдельности.

- Блокаторы кальциевых каналов снижают давление и помогают крови лучше течь по сосудам.

- Мочегонные препараты помогут снизить давление путем выведения натрия и воды из организма;

- Бета-блокаторы снижают давление, замедляя сердцебиение и уменьшая количество крови, которое будет перекачиваться с каждым ударом сердца.

При диабетической нефропатии важно избегать лекарств, которые могут повредить почкам (особенно нестероидных противовоспалительных средств). И даже если вы проходите курс лечения, важно контролировать уровень сахара в крови и вести здоровый образ жизни, о правилах которого мы говорили выше.

Заболевания

- Заболевания щитовидной железы (гипотериоз, йододефицитные заболевания, опухоли щитовидной железы, хронический аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз)

- Сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет 2 типа

- Заболевания надпочечников (недостаточность коры надпочечников, гормонально-активные образования, феохромоцитома, альдостерома, артериальная гипертензия эндокринного генеза)

- Ожирение

- Гиперпролактинемия

- Заболевания паращитовидных желез (гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз)

- Эндокринные заболевания репродуктивной системы (бесплодие, аменорея, поликистоз у женщин, возрастной андрогенный дефицит у мужчин, гипогонадизм, гинекомастия)

- Нейроэндокринные нарушения (остеопороз, аденома гипофиза, гипопитуитаризм)

Задать вопрос

Жалобы и симптомы

- Беспричинное снижение или увеличение веса

- Общее недомогание, слабость

- Нарушения сна

- Постоянное чувство жажды, сухость во рту

- Частые простудные заболевания

- Головные боли

- Склонность к депрессии

- Дискомфорт в области шеи, чувство «кома в горле» при глотании

- Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, угревая сыпь

- Отеки

- Бесплодие, нарушение менструального цикла, выделения из груди при надавливании у женщин

- Бесплодие и снижение потенции у мужчин

- Повышение артериального давления, не поддающееся лечению традиционными методами

Диагностика

- Диагностика остеопороза

- УЗИ щитовидной железы

Задать вопрос

Наши цены

- Консультация эндокринолога от 5000 рублей

Мы стараемся оперативно обновлять данные по ценам, но, во избежание недоразумений, просьба уточнять цены в клинике.

Данный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги предоставляются на основании договора.

Источник

Клинический случай нефропатии обусловленной приемом репешка обыкновенного (agrimonia eupatoria)

Батюшин М.М. 1 , Садовничая Н.А. 1 , Руденко Л.И. 1 , Повилайтите П.Э. 2

1 Кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии №2, Нефрологическое отделение ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, г.Ростов-на-Дону

2 Ростовское областное патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Ростовской области, г.Ростов-на-Дону

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, тел. (863)2014423 Эл.почта: batjushin-m@rambler.ru, sadovnichaya@list.ru, nephr-roon@rambler.ru

За прошедшее десятилетие отмечен значительный рост популярности «нетрадиционной медицины». Это объясняется такими факторами, как неудовлетворенность методами и эффективностью ранее проводимого лечения, бесконтрольным использованием информации о неблагоприятных побочных действиях фармацевтических препаратов, ростом цен на фармакопейные лекарственные средства и низким уровнем общей культуры населения. В отношении использования сбора лекарственных растений в литературе имеются указания на ограничения их применения, так как их прием при определенных заболеваниях может вызывать нежелательные побочные эффекты. В Европе, США и Канаде постоянно увеличивается доля населения, регулярно использующего фитотерапевтические средства и биологически активные добавки, в странах Азии и Африки более 30% всех случаев острого почечного повреждения развивается как осложнение лечения растительными препаратами [1, 2]. По данным исследования импортированных патентованных азиатских аюрведических растительных продуктов в Калифорнии, было установлено, что 32% из них содержали не декларированные фармацевтические средства и тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк). Среди не декларированных веществ наиболее часто встречаются: эфедрин, хлорфениламин, колхицин, метилтестостерон, глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сегодня в Европе зарегистрировано более 100 препаратов, содержащих растительные флавоноиды. Они обладают антиоксидантной активностью и применяются в основном в лечении нарушений периферического кровообращения.

Потенциальное значение этой проблемы чрезвычайно велико, в частности остается неясной степень взаимодействия фармацевтического препарата с травами и растительными продуктами [9, 10]. Неконтролируемый прием лекарственных трав может превышать потенциальный положительный эффект, особенно среди лиц с заболеваниями почек [11, 12, 13, 14], что связано с непосредственным воздействием растительных препаратов на клетки канальцев и их активной реабсорбцией с достижением высокой концентрации в мозговом слое. Результатом такого воздействия на почки является острое канальцевое повреждение, папиллярный некроз, острый и хронический интерстициальный нефрит, синдром Фанкони, нефролитиаз, артериальная гипертензия, рабдомиолиз [15, 16].

К фитотоксинам, обладающим прямым нефротропным действием относят аристохолиевую кислоту, сапонины, метилсалицилат, флавоноиды, ореллаин, алкалоиды эфедры, охратоксин [17]. На территории России наиболее часто с целью лечения и профилактики заболеваний почек применяются такие лекарственные травы как: пижма, барбарис, берѐза, бессмертник песчаный, брусника, бузина, календула, кукуруза (рыльца), можжевельник, толокнянка, хвощ, шиповник, репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria), а также марена красильная грузинская (Rubia tinctorum var. iberica), дикорастущая трава.

Репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria) – многолетнее травянистое растение, широко распространенное в европейской части России, на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока [18]. В народной и традиционной медицине все части растения применяются при широком спектре заболеваний в качестве желчегонного, противовоспалительного, антиаритмического, гипогликемического, антигельминтного, анальгетического, гемостатического, антигипертонического, антитоксического и антиканцерогенного средства. В европейских странах некоторые виды Agrimonia являются официальными лекарственными растениями и используются в практической медицине как вяжущее, противовоспалительное средство [19]. При проведении биохимического анализа структуры растения в надземной части A.Eupatoria обнаружены вещества фенольной природы (филавоноиды, дубильные вещества, кумарины, изокумарины, оксикоричные кислоты), тритерпеноиды, эфирное масло, полисахариды и др., а в подземных органах растения обнаружены медь, цинк, железо, ванадий, никель, хром, титан, марганец, стронций, цирконий, серебро [20].

Токсические эффекты А. Eupatoria в большей степени связаны не со специфическими токсикантами, а с наличием в нем большого количества гликозидов кумарина и его метаболитами. В 1994 г. на основании углубленного анализа токсикологических исследований экспертами Европейского Совета сделаны рекомендации о снижении допустимого уровня содержания кумарина в продуктах питания до 0,5 мг/кг вследствие его канцерогенного и мутагенного действия.

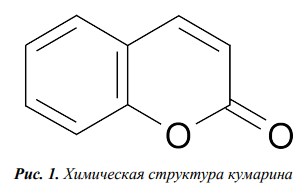

КУМАРИН (2-хроменон) имеет молекулярную массу 146,14 и представляет собой бесцветные кристаллы с запахом свежего сена и горьким вкусом (рисунок 1).

Рис. 1. Химическая структура кумарина

Сообщения о гепатотоксических эффектах для человека, развивающихся вследствие приема кумарин-содержащих лекарственных препаратов, часто противоречивые, вызвали значительный интерес исследователей к изучению его метаболизма и механизма токсического действия [20, 21].

Современные представления о метаболизме кумарина предполагают наличие двух основных путей трансформации данного соединения в организме млекопитающих. Первый этап трансформации кумарина реализуется по двум направлениям: в результате 7-гидроксилирования кумарина образуется малотоксичный 7-гидроксикумарин, элиминирующийся из организма млекопитающих с мочой; в процессе 3-гидроксилирования образуется 3-гидроксикумарин, промежуточным метаболитом в данном процессе является токсичный 3,4-эпоксид, подвергающийся дальнейшей трансформации с образованием о-гидроксифенилальдегида, окисляющегося до о-гидроксиэтанола и о-гидроксифенилуксусной кислоты. Рядом авторов было показано, что доминирование одного из двух направлений метаболизма кумарина в организме обусловливает межвидовые различия в проявлении гепатотоксических свойств данного соединения [22, 23]. Риск осложнений при приеме кумарина возрастает при сочетанном приеме НПВС, антикоагулянтов прямого и непрямого действия.

В экспериментальных работах [24, 25] установлено, что кумарин при однократном введении в больших дозах крысам вызывает центрилобуллярный некроз гепатоцитов. Это свидетельствует о том, что метаболизм кумарина [3-l4C] в данном случае проходил с образованием более токсичных метаболитов. Исследования in vitro показали, что химически активные [3-l4C]-кумариновые метаболиты, образующиеся при участии цитохром P450-зависимых энзимов, способны ковалентно связывать микросомальные протеины [26]. Было сделано предположение, что токсическим метаболитом в данном случае может выступать 3,4-эпоксид.

Нами представлен случай нефротоксического действия алкалоидов кумарина и его метаболитов при употреблении отваров и настоев Репешка обыкновенного.

Пациентка А. 43 лет, поступила в нефрологическое отделение клиники РостГМУ с жалобами на легкую ноющую боль в поясничной области с обеих сторон, усиливающуюся при физической нагрузке, пастозность голеней и стоп, периодически повышающееся артериальное давление до 220/140 мм рт. ст., не связанное с психоэмоциональными и/или физическими нагрузками, сопровождающееся головной болью и головокружением. Из анамнеза известно, что в 1990 году в течение всего периода первой беременности выявлялась протеинурия до 3,3 г/л, не сопровождающаяся отечным синдромом и артериальной гипертензией, в течение 5 лет после родов протеинурия сохранялась на уровне 0,5-1,0 г/л. В 1995 г. впервые зарегистрирован высокий уровень артериального давления (АД) – 150/100 мм рт. ст. Антигипертензивную терапию не получала, однако с 1999 г. артериальная гипертензия приобрела злокачественный характер, с повышением уровня системного АД до 200/120 мм рт. ст., по поводу чего в 2000 году проходила обследование в стационаре, где был поставлен диагноз гипертонической болезни II стадии, 3 степени, риск 3 (высокий), тогда же была подобрана антигипертензивная терапия, позволявшая контролировать АД на уровне 130-150/80-90 мм рт. ст., но пациентка данные рекомендации не соблюдала, а самостоятельно приобрела фитопрепарат (Репешок обыкновенный), отвар и настои которого, принимала более полугода непрерывно по несколько раз в сутки. В 2001 году, во время прохождения планового медицинского осмотра выявлен нефросклероз справа, дальнейшего наблюдения и лечения не проходила. В 2008 году при выполнении ультразвукового исследования почек выявлен конкремент правой сморщенной почки, по данным реносцинтиграфии функция правой почки отсутствует.

Помимо приема фитопрепаратов постоянно использует дипиридамол в дозе 75 мг/сутки, эналаприл 10 мг/сутки с 2001 года, в 2011 году уровень протеинурии составил 0,044 г/л, уровень артериального давления до 240/140 мм ртутного столба.

По данным клинико-лабораторного обследования в нефрологическом отделении клиники РостГМУ со стороны ОАК на себя обращали внимание ускорение СОЭ до 32 мм/час, признаки анемии легкой степени тяжести (эритроцитов 2,52х1012/л, гемоглобин 100 г/л), снижение количества тромбоцитов (75х103 /л), со стороны свертывающей системы крови по данным коагулограммы выявлены признаки гипокогуляции, характеризующиеся снижением АПТВ до 20 сек., протромбиновое время 10 сек., МНО 0,5, тромбиновое время 6 сек., фибриноген 1,98 г/л, со стороны биохимических показателей крови отмечалась гиперхолестеринемия до 10,79 мМ/л, гиперазотемия (креатинин крови 129 мкМ/л, мочевина 14,9 мМ/л), уровень АСТ достигал 68 Ед/л, АЛТ – 51 Ед/л. В ОАМ – протеинурия, характерная для нефритического синдрома (до 0,4 г/л). Снижение концентрационной функции почек, проявляющееся снижением СКФ до 45,5 мл/мин (по формуле MDRD), изостенурией (по данным пробы Фольгарда). Суточная протеинурия не превышала 0,495 г/сутки, по данным суточной экскреции солей с мочой отмечается высокая экскреция кальция до 9,73 мМ/сутки, и мочевой кислоты до 9,13 мМ/сутки. За все время наблюдения состояние пациентки оставалось стабильным, уровень АД в пределах 130-140/70-80 мм рт. ст., суточный диурез около 1500-1700 мл. По данным УЗИ почек отмечаются диффузные изменения паренхимы почек, уменьшение размеров, микролит правой почки.

Таким образом, клиническая картина болезни соответствовала аутоиммунному заболеванию почек, на что указывали наличие протеинурии, мочевой синдром, характеризующийся микрогематурией, снижением азотвыделительной функции почек, наличием артериальной гипертензии, тем не менее, нельзя было исключить наличие хронического повреждения канальцевого эпителия, преимущественно в проксимальных отделах, с нарушением реабсорбции, без формирования клиники острого канальцевого некроза, что позволило заподозрить наличие специфического патологического процесса, связанного с токсическим влиянием метаболита кумарина на канальцевый эпителий почек. Следует также учесть наличие процесса нефросклероза в правой почке, вероятно, обусловленного мочекаменной болезнью в анамнезе.

Пациентке была выполнена пункционная нефробиопсия левой почки с последующим морфологическим исследованием биоптата с целью верификации патологического процесса и определения тактики терапии. В результате получены следующие данные.

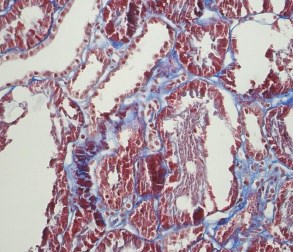

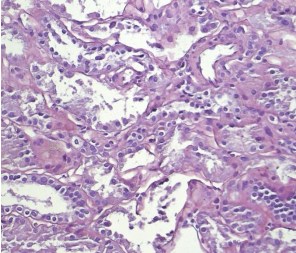

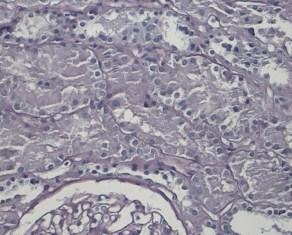

Светооптически 1 из 9 клубочков склерозирован полностью, остальные гипертрофированы. В одном клубочке выраженная интракапиллярная гиперклеточность и пролиферация базальных мембран. Остальные клубочки не имеют признаков выраженных пролиферативных изменений, за исключением сегментарного расширения парамезангиальных зон. Сегментарного склероза капиллярных пучков не наблюдается. В интерстиции слабый диффузный и мелкоочаговый фиброз. Резко выраженная гидропическая дистрофия эпителия канальцев вплоть до вакуолизации (рисунки 2, 3, 4).

Рис. 2. Х20 массон1 – резко выраженные дистрофические изменения эпителия канальцев, его слущивание

Рис. 3. Х20 ШИК – резко выраженные повреждения эпителия канальцев – слущивание фрагментов цитоплазмы и целых клеток в просвет канальцев

Рис. 4. Х20 ШИК – расширение и гиперклеточность мезангиальных зон

Окраска на амилоид отрицательна. Иммуноморфологически: IgA в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgG в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgM в клубочках: единичное редкое пунктирное, в канальцах: единичные цилиндры, C3 комплимент: единичные зерна в клубочках и в капсуле, а также зернистое в стенках артериол, C1q комплимент: отрицательно. Каппа: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Лямбда: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Электронномикроскопически: толщина и структура базальных мембран в пределах нормы, депозитов не обнаружено. Имеются протяженные очаги распластывания малых отростков подоцитов, пролиферация мезангиальных клеток отсутствует. Результаты были интерпретированы как очаговое распластывание малых отростков подоцитов, а также тубулопатия неясного генеза. Особое внимание в клинической картине на себя обращало постепенное нарастание протеинурии, артериальной гипертензии на фоне снижения фильтрационной функции почек и канальцевой дисфункции. Подобная двойственность клинических проявлений препятствовала пониманию сути патологического процесса в почках, и не позволяла в полной мере проводить медикаментозную терапию, отвечающую патогенетическим и этиологическим принципам. Указание в анамнезе на длительный прием фитопрепаратов позволило предположить токсическое воздействие метаболитов кумарина на функциональное состояние почек, однако в доступной литературе нет прямых указаний на прямое нефротоксическое действие кумарина. Исследователи ограничивают область токсических влияний кумарина и его метаболитов на функцию печени и гемостаза. Действительно, в рассматриваемом клиническом примере отмечаются как нарушения гемостаза, характеризующиеся гипокоагуляцией, так и печеночная дисфункция. Однако по данным нефробиопсии отмечаются признаки токсического процесса на уровне канальцев почки, характеризующегося резко выраженной гидропической дистрофией эпителия канальцев вплоть до вакуолизации, слабым диффузным и мелкоочаговым фиброзом интерстиция. Эти изменения соотносятся с изменениями клубочков, характеризующимися выраженной интракапиллярной гиперклеточностью и пролиферацией базальных мембран, сегментарным расширением парамезангиальных зон, наличием очагов распластывания малых отростков подоцитов.

Таким образом, впервые в литературе описан случай прямого нефротоксического воздействия кумарина и его метаболитов. Повреждение канальцевого эпителия почек метаболитами кумарина обуславливается во многом изначальным повреждением гломерулярной базальной мембраны, а также дисморфизмом подоцитов, что обуславливает повышенную готовность канальцевого эпителия к повреждению на фоне усиления процессов реабсорбции в связи с дефектами гломерулярной базальной мембраны и подоцитов. В свою очередь, низкая молекулярная масса кумарина и его метаболитов позволяет свободно проникать через гломерулярный фильтр, что, в условиях повреждения базальной мембраны и подоцитов, приводит к критическому повышению его в первичной моче и обуславливает токсическое действие на уровне канальцев почки.

Литература

1. Ермоленко, В.М. Острая почечная недостаточность / В.М. Ермоленко, А.Ю. Николаев – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 400 с.

2. Angell, M. Alternative medicine – the risks of untested and unregulated remedies / M. Angell, J.P. Kassirer // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.839-841.

3. Fugh-Berman, A. Herb-drug interactions / A. Fugh-Berman // Lancet. – 2000. – V.355. – P.134-138.

4. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Spone survey / D.W. Kaufman, J.P. Kelly, L. Rosenberg et al. // JAMA. – 2002. –V.287. – P.337-344.

5. Screening methods for drugs and heavy metals in Chinese patent medicines / A. Au, R. Ko, F. Boo et al. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. – 2000. – V.5. – P.112-119.

6. Chopra, A. Ayurvedic medicine: core concept, therapeutic principles, and current relevance/ A. Chopra, V. Doiphode. // Med. Clin. North. Am. – 2002. – V.86. – P.75-89.

7. Ernst, E. Heavy metals in traditional Indian remedies / E. Ernst // Eur. J. Clin. Pharmacol. – 2002. – V.57. – P.891-896.

8. The use and safety of non-allopathic Indian medicines / N. Gogtay, H. Bhatt, S. Dalvi, N. Kshirsagar // Drug Saf. – 2002. – V.25. – P.1005-1019.

9. Indian herbal remedies for diabetes as a cause of lead poisoning / R.W. Keen, A.C. Deacon, H.T. Delves et al. // Postgraduate Medical Journal. – 1994. – V.70. – P.113-114.

10. Ko, R.J. Adulterants in Asian patent medicines / R.J. Ko // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.847.

11. Arlt, V. Aristolochic acid as a probable human cancer hazard in herbal remedies: a review / V. Arlt, M. Stiborova, H. Schmeiser // Mutagenesis. – 2002. – V.17. – P.265-277.

12. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey / D.M. Eisenberg, R.B. Davis, S.L. Ettner et al. // JAMA. – 1998. – V.280. – P.1569-1575.

13. Ernst, E. Adulteration of Chinese herbal medicines with synthetic drugs: a systematic review / E. Ernst // J. Intern. Med. – 2002. – V.252. – P.107-113.

14. Foote, J. Medicinal herb use and the renal patient / J. Foote, B. Cohen // J. of Renal Nutrition. – 1998. – V.8. – P.40-42.

15. International Agency for Research on Cancer (IARC). Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, nafhtalene and styrene. In IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks of Chemicals to Humans. Lyon. France: IARC, 2002. – Р.82.

16. Herbs and the kidney/ C. Isnard Bagnis, G. Deray, A. Baumelou et al. // Am. J. Kidney Dis. – 2004. – V.44. – №1. – P.1-11.

17. Morris L. Side-effects of coumarin / L. Morris, P.D. Welsby // Postgrad. Med. J. – 1995. – №71. – P.701-702.

18. British Herbal Pharmacopoeia. – 1996. – 212 p.

19. Advances in research on chemical constituents and pharmacological activities of Agrimonia pilosa / G. Hong, Y.H. Dai, P.X. Liu et al.// Pharm. Care and Research. – 2008. – V.8. – № 5. – P.362-366.

20. Карташова, Г.С. Содержание дубильных веществ в Agrimonia pilosa Ledeb. / Г.С. Карташова, И.В. Гравель, Е.Г. Таран // Растительные ресурсы. – 1991. – Т.27. – №1. – С.139-143.

21. Wei, Y. Isolation of hyperoside and luteolin-glucoside from agrimonia pilosa ledeb using stepwise elution by high-speed countercurrent chromatography / Y. Wei, Y. Ito // J. of Liquid Chromatography and Related Technologies. – 2007. – V.30. – №9-10. – P.1465–1473.

22. Separation and determination of flavonoids in Agrimonia pilosa Ledeb. by capillary electrophoresis with electrochemical detection / X. Xu, X. Qi, W. Wang, G. Chen // J. of Separation Science. – 2005. – V.28. – №7. – P.647-652.

23. Analysis of the volatile components of Agrimonla Pilosa Ledeb by gas chromatography-mass spectrometry / Y.W. Li, L.F. Huang, C. Liang et al. // J. of Central South University (Science and Technology). – 2007. – V.38. – №3. – P. 502-506.

24. Фитохимическое исследование растений флоры Сибири / Д.Л. Макарова, В.В. Величко, Н.Е. Ким и др.// Фармация. – 2008. – №3. – С.19-22.

25. 500 важнейших лекарственных растений / В.К. Лавренов, Г.В. Лавренова. – М., 2003. – 510 с. 26. Comparative metabolism and kinetics of coumarin in mice and rats / S.L. Born, A.M. Api, R.A. Ford et al. // Food Chem. Toxicol. – 2003. – №41. – P.247-258.

Статья опубликована в журнале «Вестник урологии». Номер №3/2013 стр. 30-39

Источник