- Лактостаз — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины заболевания

- Симптомы лактостаза

- Патогенез лактостаза

- Механизм лактации

- Механизм лактостаза

- Классификация и стадии развития лактостаза

- Осложнения лактостаза

- Диагностика лактостаза

- Дифференциальная диагностика

- Лечение лактостаза

- Лечение первичного лактостаза

- Лечение вторичного лактостаза

- Прогноз. Профилактика

- Прогноз

- Профилактика

Лактостаз — симптомы и лечение

Что такое лактостаз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кондратенко Юлии Николаевны, гинеколога со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лактостаз — это осложнение грудного вскармливания, которое проявляется застоем молока в протоках молочных желёз.

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), грудное вскармливание является самым лучшим способом обеспечить детей раннего возраста питательными веществами, которые необходимы для их здорового роста и развития [23] . Большинство специалистов также придерживаются мнения, что новорождённый должен питаться грудным молоком. Однако во время лактации могут возникнуть различные нарушения в работе молочной железы, которые влияют не только на здоровье женщины и объём выделяемого молока, но и на здоровье ребёнка (недостаточная прибавка в весе, отказ от груди). Если женщина не была информирована об этих заболеваниях заранее, то их возникновение может привести к стрессу и отказу от кормления грудью.

Чаще всего кормящие женщины при обращении к врачу жалуются на чувство распирания и тяжести в молочных железах во время кормления грудью. Это и есть явления лактостаза — состояния, при котором в молочной железе образуется избыток молока и нарушается его полноценный отток.

Частота появления лактостаза не зависит от социального уровня женщин. В изученной литературе нет данных об особенностях строения молочных желёз и особенностях лактации, которые бы повышали риск развития лактостаза. Скорее всего частота возникновения этого состояния зависит от возраста. В странах с высоким уровнем жизни женщины обычно отсрочивают появление ребёнка. По данным сайта статистики России, в 2018 году возраст женщин во время рождения первого ребёнка в нашей стране колеблется следующим образом [17] :

- до 25 лет рожают около 20,6 % женщин;

- от 25 до 29 лет — 31,4 %;

- от 30 до 34 лет — 30,1 %;

- от 35 до 39 лет — 14,4 %;

- от 40 лет и старше — 3,2 %.

За последнее время возраст первородящих сдвинулся в старшую возрастную группу. А чем больше возраст матери, тем выше риски патологических последствий для её здоровья и здоровья ребёнка. Соответственно, и частота лактостаза увеличивается у женщин более старшего возраста.

Причины заболевания

Причин развития лактостаза множество. Нагрубание молочных желёз может происходить за счёт внутренних (эндогенных) или внешних (экзогенных) причин [22] .

1. Внутренние причины:

- Несоответствие физиологической активности железистой ткани и молочных ходов (особенно после первых родов).

- Переизбыток молока. Это может быть связано с периодом становления лактации, первым пребыванием молока, природной особенностью женщины, гормональными нарушениями, в том числе нестабильной выработкой окситоцина.

2. Внешние причины:

- Неправильное прикладывание к груди. Основное действие мамы с начала кормлений — научить ребёнка правильно брать грудь. Если ребёнок неправильно приложен к груди, он плохо отсасывает грудное молоко. Из-за этого молоко застаивается, молочные железы нагрубают и развивается лактостаз.

- Редкие опорожнения железы или редкие кормления (реже чем через 3-4 часа).

- Тесная, неудобная, сдавливающая молочные железы одежда.

- Грубое, агрессивное сцеживание молока (грубые усилия при сцеживании, неаккуратные болезненные нажатия на сосок).

Симптомы лактостаза

В первые дни после рождения ребёнок получает молозиво, в котором много белков, жиров, минеральных веществ, но мало углеводов [1] — именно с таким продуктом легче справляться системе пищеварения новорождённого. Через 4-5 дней грудные железы начинают вырабатывать так называемое «переходное молоко» — его будет больше, чем молозива. В составе такого молока меньше белков, но больше жиров. «Зрелое» молоко появляется с 15-го дня, его состав зависит от того, что ест женщина и как часто прикладывает младенца к груди.

Симптомов лактостаза немного, но они весьма характерны . Сначала общее состояние женщины остаётся удовлетворительным, однако ситуация может быстро ухудшиться. Первое, на что обращает внимание женщина, это острое начало. Иногда мамы с точностью до минуты могут сказать, когда появились первые симптомы. Как правило, лактостаз проявляется на 3-4 сутки после родов и чаще у женщин, которые отказались от грудного вскармливания, или у тех, кто плохо сцеживает грудное молоко [14] .

Когда происходит прилив молока, женщина ощущает лёгкое распирание и покалывание в груди, небольшой дискомфорт, чувство тугой молочной железы. Когда начинается лактостаз, этот дискомфорт сменяется неприятными болезненными ощущениями, в какой-то области на коже груди может появиться покраснение. Покраснение кожи при лактостазе обычно связано не с воспалительными явлениями, а с механическим повреждением кожи молочной железы пальцами при грубом сцеживании [7] . Грудь становится горячей на ощупь. Чаще поражаются обе молочные железы [14] . Пальпируются плотные увеличенные дольки. Это показатель того, что именно здесь молока накапливается больше, чем нужно.

Может появиться гиперчувствительность сосков. В этом случае прикладывание к груди слишком болезненно, поэтому иногда женщины пытаются сцедить молоко с помощью молокоотсоса.

Может повышаться температура тела. Если она поднимается выше 38,5 °C , при этом женщина испытывает сильную боль в области молочных желёз, то не нужно заниматься самолечением, необходимо обратиться к специалисту, чтобы не допустить развития воспаления. Если лактостаз не купируется в течение 3-5 суток, в молочных протоках начинается воспалительный процесс, развивается лактационный мастит [6] [18] .

Патогенез лактостаза

Механизм лактации

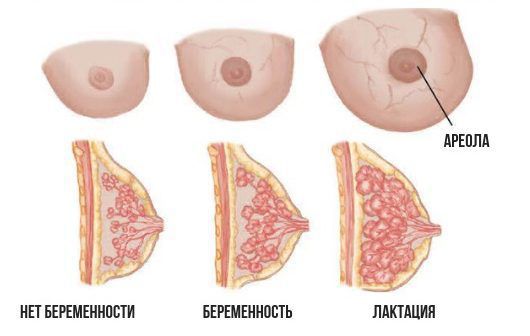

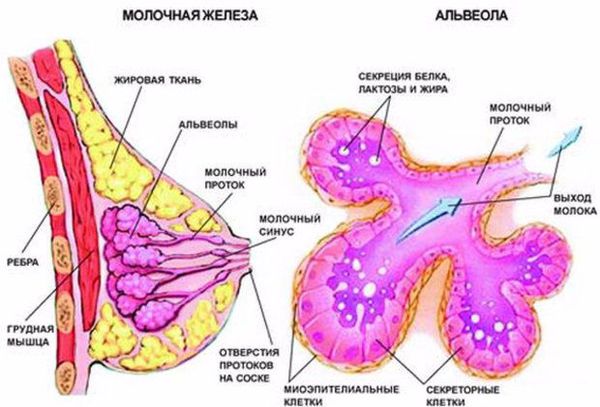

Чтобы понять, как развивается лактостаз, сначала разберём механизм лактации. Молочная железа готовится к лактации все 9 месяцев беременности. За счёт действия половых гормонов она увеличивается в размерах: формируются альвеолы (основные функциональные единицы молочных желёз), молочные протоки и синусы.

В альвеолах появляется большое количество лактоцитов — клеток, которые выделяют молоко. В молочной железе в большом количестве накапливаются рецепторы пролактина — основного гормона, который обеспечивает лактацию. Но в процессе беременности рецепторы пролактина заблокированы плацентарными стероидами (в первую очередь прогестероном, а также эстрогенами) — гормонами, которые вырабатывает плацента. Поэтому лактации во время беременности быть не может.

Механизм лактостаза

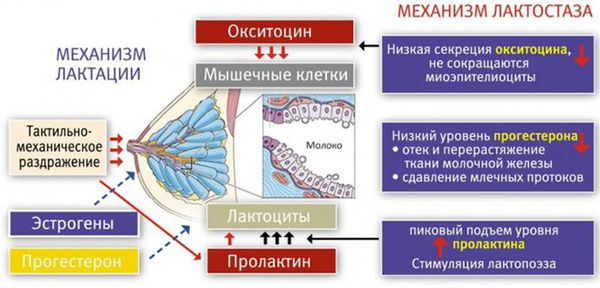

В третьем периоде родов, когда происходит рождение плаценты, уровень плацентарных стероидов резко снижается. Рецепторы к пролактину освобождаются, и в ответ на прикладывание ребёнка к груди в передней доле гипофиза (главного органа эндокринной системы) начинает вырабатываться пролактин. Пролактин активизирует лактоциты к образованию молока в альвеолы.

Одновременно с пролактином в задней доле гипофиза синтезируется гормон окситоцин. Именно окситоцин влияет на мышечные клетки вокруг альвеол (миоэпителиоциты) и заставляет их сокращаться [2] . Таким образом, молоко секретируется, а мышечные клетки сокращаются и выделяют молоко наружу через выводные протоки.

Первичный (физиологический) лактостаз возникает в первые сутки после родов, то есть в период формирования функции лактации. Это гормональная дисфункция молочной железы, которая выражается в недостатке прогестерона. Во время беременности плацента вырабатывает прогестерон, и он блокирует действие пролактина и эстрогена. После родов уровень прогестерона резко снижается, в связи с этим повышается уровень пролактина, который стимулирует лактопоэз (процесс поддержания лактации) и накопление молока в альвеолах.

В то же время возникает избыток эстрогенов, что вызывает отёк тканей и сдавление протоков молочной железы. Ситуация ухудшается у женщин, которые не прикладывают ребёнка к груди в первые сутки после родов. Так как не происходит раздражения области сосков, секреция окситоцина снижается, миоэпителиоциты не сокращаются, в результате молоко не поступает в выводные протоки и остаётся в альвеолах. И даже если бы молоко попадало в протоки, оно бы не выводилось, так как все протоки сдавлены отёчной тканью молочной железы. Отсюда и клиника первичного лактостаза — нагрубание молочных желёз, чувство её «окаменения», распирания и боли.

Вторичный (патологический) лактостаз — это именно застой молока в какой-то одной или нескольких долях молочной железы. При этом происходит закупорка протока, молоко не может выходить из этой доли.

Вторичный лактостаз является обязательным симптомом воспаления. У одних женщин он сильно выражен, у других никак не проявляется и диагностируется лишь при проведении ультразвукового исследования молочных желёз. Но всегда лактостаз способствует усилению и распространению инфекции .

Таким образом, первичный и вторичный лактостаз — это разные явления. Если первичный лактостаз возникает сразу после родов и характеризуется отёком молочной железы, то вторичный — это закупорка протока и застой молока.

Классификация и стадии развития лактостаза

Как уже было отмечено, различают первичный и вторичный лактостаз.

1. Первичный лактостаз. Возникает в начале становления лактопоэза в первые сутки (обычно на 3-5) после родов. Ассоциирован с выраженным отёком молочной железы. Это связано с резким снижением уровня прогестерона после рождения последа. Когда женщина начинает сцеживать такую молочную железу, то молока почти нет.

2. Вторичный лактостаз. Возникает через неделю или месяцы после родов в результате несоответствия молокопродукции и молокоотдачи. Основная причина — нарушение техники грудного вскармливания: чрезмерное сцеживания, что вызывает избыточную выработку молока; недостаточное опорожнение молочных желёз при сцеживании или кормлении; неправильная техника прикладывания ребёнка к груди.

Вторичный лактостаз рассматривают как премастит. Заслуженный деятель науки, профессор Ванина Лидия Васильевна, заведующая кафедрой 1-го Московского медицинского института с соавторами еще в 1973 году предлагала рассматривать вторичный лактостаз как субклиническую стадию мастита [4] . Этот термин используется и сейчас. Субклинический мастит характеризуется невыраженностью, а иногда и отсутствием отдельных симптомов, несоответствием между клиническими проявлениями и истинной тяжестью процесса. Такое кажущееся благополучие затрудняет своевременную диагностику и обусловливает недостаточность терапевтических мероприятий [12] .

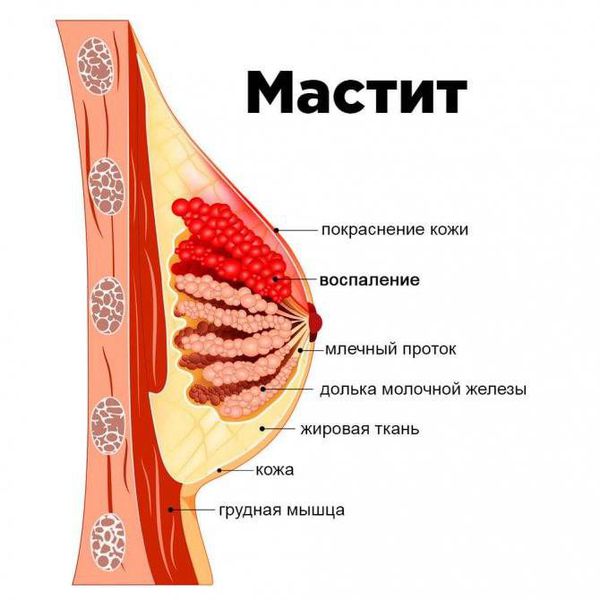

Осложнения лактостаза

Самое частое осложнение лактостаза — неинфекционный мастит. Это более сложная форма лактостаза: симптомы похожи, но они выражены сильнее. Самочувствие женщины ухудшается, температура тела от 38 °C и выше, боль в области уплотнения усиливается, может ощущаться при ходьбе и при изменении положения тела. Границу между таким маститом и лактостазом иногда бывает сложно определить [10] . Ведь часто оба состояния начинаются остро с повышения температуры тела и болей в молочной железе. Но всё же существуют отдельные критерии, такие как время начала заболевания (3-4 сутки при лактостазе, 5-8 сутки при мастите), поражение одной (при мастите) или двух (при лактостазе) молочных желёз. Кроме того, при мастите болевой синдром, уплотнение, покраснение и повышение температуры в молочной железе выражены сильнее [11] .

Если в течение двух дней от начала лечения состояние не улучшается и симптомы остаются тяжёлыми, возможно прогрессирование воспалительного процесса. И тогда неинфекционный мастит переходит в инфекционный. Причинами инфекционного мастита могут быть трещины на соске, так как через них инфекция попадает в организм. Мастит также может быть осложнением после инфекционных заболеваний (например, ОРВИ, ангины). В таких случаях лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Они определят стадию заболевания и дадут точные рекомендации для решения проблемы.

Диагностика лактостаза

Диагноз лактостаза можно поставить на основании следующих данных:

- Жалоб пациентки. В самом начале своего развития лактостаз не вызывает ни повышения температуры тела, ни ухудшения общего самочувствия женщины. В течение следующих 12‐24 часов возможно повышение температуры до 38‐38,5 °С, кратковременное преходящее покраснение кожи в области застоя молока, выраженный болевой синдром [8][16][20][21] .

- Данных анамнеза. Острое начало заболевания на 3-4 сутки после рождения ребёнка. Чаще развивается у некормящих женщин.

- Данных осмотра молочных желёз. При осмотре обращает на себя внимание увеличение молочных желёз. Они плотные, горячие, болезненные при пальпации. Как правило, происходит поражение обеих молочных желёз.

- Лабораторных исследований: показатели клинического анализа крови в пределах нормы.

- Инструментальных методов исследования:

- контактная термометрия: выявляет повышение локальной температуры в молочной железе;

- УЗИ молочных желёз: в случае мастита определяет наличие воспалительного отёка (повышенного содержания жидкости в молочной железе).

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят с лактационным маститом. У обоих состояний острое начало с повышением температуры тела и болями в молочной железе.

Лечение лактостаза

Важным моментом в лечении лактостаза является психологическая поддержка матери, настрой её на продолжение лактации и эффективное выведение грудного молока [19] . Если на протяжении беременности и после родов женщина настроена кормить грудью и с радостью ожидает этого, первоначальные трудности она встретит с пониманием и терпением. Правильное и своевременно начатое лечение обеспечивает не только устранение застоя молока, но и профилактику лактационного мастита.

Если лактостаз невыраженный, самое лучшее лечение — это грудное вскармливание.

Лечение первичного лактостаза

При первичном лактостазе рекомендуется активное опорожнение молочных желёз любыми способами: длительное и частое прикладывание ребёнка к груди, сцеживание молока вне кормления. Но часто это бывает невозможно из-за тяжелейшего лактостаза, когда грудь напряжённая, плотная, как будто каменная. Ребёнок не может приложиться к такой груди. Сцедить молоко женщине тоже очень тяжело, так как даже прикосновение к молочным железам вызывает нестерпимую боль.

Зная, что застой молока может привести к развитию мастита, около 10 лет назад врачи проводили активную тактику — грубое сцеживание молочных желёз, особенно руками опытных акушерок. Однако проблему тяжёлого лактостаза можно решить и по-другому. Существует двухэтапный подход лечения первичного лактостаза. Сначала купируется гормональный дисбаланс молочных желёз, а затем либо сцеживают молоко, либо переходят к грудному вскармливанию.

Первую схему предложил профессор Гуртовой Б. Л. еще в 1972 году:

- Торможение (не подавление) лактации: препараты бромкриптина (Парлодел) по 2,5 мг 2-3 раза в сутки в течение 1-2 дней. Не стоит бояться, что после приёма этого препарата пропадёт молоко. При такой длительности приёма он лишь тормозит лактацию, т. е. искусственно снижает интенсивность процессов молокообразования и молокоотдачи. В то время как подавление лактации — это полное прекращение указанных процессов [13] . Для подавления лактации препарат нужно принимать в течение 14-21 дня

- «Покой» молочных желёз 1-2 дня.

- Обильное питьё (до 2-х литров в сутки). На период торможения лактации не следует ограничивать потребление жидкости, так как большое количество жидкости, вопреки прежним представлениям, замедляет выработку пролактина и снижает лактопоэз [15] .

Когда нагрубание молочных желёз пройдёт, можно прикладывать ребёнка к груди и сцеживать молоко. Стоит обратить внимание на важный момент: при лактостазе сцеживание до «последней капли» не только недостижимо, но и вредно. Как следует из практического опыта, сцеживание необходимо проводить до чувства комфорта [9] .

Вторую схему с использованием трансдермального (чрескожного) прогестерона предложила профессор Пустотина О. А. в 2006 году. Необходимо 1 раз нанести на молочные железы гель, содержащий прогестерон. Когда гормон попадает в ткани молочной железы, с одной стороны, он блокирует рецепторы пролактина и снижает лактопоэз, а с другой — блокирует рецепторы эстрогенов. За счёт этого улучшается всасывание жидкости из ткани и уменьшается сдавление молочных протоков. Через 15-20 минут боль уменьшается, проходит нагрубание молочных желёз. Это позволяет уже через 30 минут приступить к сцеживанию, а через час приложить ребёнка к груди, к этому времени весь препарат уйдёт из ткани молочной железы.

Трансдермальное применение препарата обеспечивает высокую концентрацию прогестерона в определённой зоне, при этом он не оказывает системного действия (на весь организм) и не имеет побочных эффектов [9] .

Лечение вторичного лактостаза

При вторичном лактостазе рекомендуется активное опорожнение молочных желёз любыми способами: более частое прикладывание ребёнка к груди или дополнительное сцеживание.

Прогноз. Профилактика

Прогноз

Лечение лактостаза у кормящих женщин не составляет труда. При соблюдении всех рекомендаций состояние женщины нормализуется примерно через 5 дней.

Профилактика

В основу профилактики входит несколько простых правил:

- Совместное пребывание матери и ребёнка после родов.

- Раннее прикладывание ребёнка к груди.

- Свободное вскармливание (вскармливание по требованию). В первые недели жизни ребёнка обычно прикладывают к груди каждые 2-3 часа [5] .

- Ранняя выписка из родильного дома;

- Оптимальный режим труда и отдыха: женщине не следует подвергать себя большой физической нагрузке.

- Благоприятный эмоциональный фон: избегать стрессовых ситуаций;

- Соблюдение гигиены: следить за чистотой тела, рук, половых органов, молочных желёз.

- Ношение специализированного хлопчатобумажного нижнего белья, особенно стоит обратить внимание на бюстгальтеры для кормящих мам.

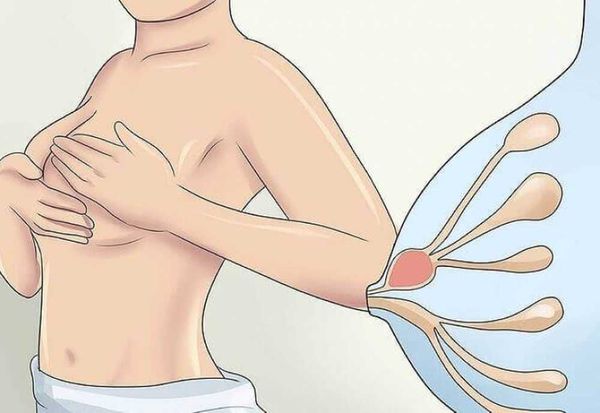

- Кормление ребёнка в разных позах: сидя, лежа, из-под руки [3] .

Очень важно правильно прикладывать ребёнка к груди:

- Голова младенца должна быть немного откинута, шея разогнута, подбородок прижат к груди матери, чтобы сосок достигал нёба. Если шея будет согнута, грудь матери закроет ребёнку нос, а сосок упрётся в нижнюю челюсть и язык.

- Ребёнок должен лежать лицом и грудью к груди матери. При этом женщине нужно поддерживать спину младенца на уровне плеч. Не следует давить на затылок, чтобы голова оставалась запрокинутой [5] .

Источник