- Лечение гангрены и диабетической стопы народными средствами

- «вы знаете, ходил в поликлинику, но как-то вообще не помогало, а сам стал прикладывать капустный лист к язвам на стопе, и очень хорошо он меня выручал, а вот сейчас что-то не идет лечение…»

- Часто врачи, несмотря на неэффективность проводимого лечения, лечение продолжают, или, исходя из СВОЕГО опыта лечения таких пациентов, которым не проводилось восстановление артериального кровотока, предлагают высокую ампутацию конечности на начальном этапе развития некрозов.

- Использование жирорастворимых мазей при неро-ишемической форме синдрома диабетической стопы противопоказано. Жировая пленка на поверхности раны затрудняет отток раневого отделяемого и способствует прогрессированию воспалительного процесса на стопе.

- При ишемии тканей на стопе для приостановления прогрессирования инфекционного процесса на стопе необходимо использовать водные растворы йода (бетадин, йодопирон), борной кислоты, фрементов (по показаниям).

- Лечение гангрены

- Причины развития гангрены

- Симптоматика гангрены

- Диагностика

- Лечение гангрены

- Материалы по теме:

- Сухая гангрена — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы сухой гангрены

- Патогенез сухой гангрены

- Классификация и стадии развития сухой гангрены

- Осложнения сухой гангрены

- Диагностика сухой гангрены

- Лечение сухой гангрены

- Прогноз. Профилактика

- Реабилитация и протезирование

- Профилактика

Лечение гангрены и диабетической стопы народными средствами

Время от времени при осмотре пациентов с синдромом диабетической стопы, врачам специализированных учреждений приходится иметь дело с их мнением относительно местного лечения язв на стопах из серии:

«вы знаете, ходил в поликлинику, но как-то вообще не помогало, а сам стал прикладывать капустный лист к язвам на стопе, и очень хорошо он меня выручал, а вот сейчас что-то не идет лечение…»

Никто из врачей не будет отрицать то, что часто народные средства бывают эффективны при лечении различных заболеваний и расстройств, особенно функционального характера. Но бывают разные ситуации по тяжести проявлений.

Когда тканям критически не хватает питания для поддержания жизнедеятельности, независимо от того, что вы к ним будете прикладывать и какие чудо-таблетки с биодобавками вы будете принимать, принципиально ситуацию это воздействие не сможет поменять. И хорошо, когда пациент с синдромом диабетической стопы или его родственники начинают беспокоится и обращаться в специализированное учреждение, когда видят неэффективность самостоятельного или неспециализированного лечения на начальном этапе.

В зависимости от удаленности от лечебного учреждения чаще случается, что половина стопы уже поражено гагреной, а лечение так и “не помогает”, лечащий врач говорит, что попробует удалить еще один палец и может быть случится «чудо» и раны начнут заживать и т.д.

Часто врачи, несмотря на неэффективность проводимого лечения, лечение продолжают, или, исходя из СВОЕГО опыта лечения таких пациентов, которым не проводилось восстановление артериального кровотока, предлагают высокую ампутацию конечности на начальном этапе развития некрозов.

Как правило, самая частая ошибка — попытка использовать жирорастворимые мазь Вишневского или Ируксол для лечения диабетичеких язв при критической ишемии, которые в хирургии обычно используют на заживающих ранах; пациент по чьему-нибудь неквалифицированному совету самостоятельно назначает себе “хорошее средство”, надеясь, что «оно все вытянет на себя» и не понимая, к каким последствиям его использование может привести.

Использование жирорастворимых мазей при неро-ишемической форме синдрома диабетической стопы противопоказано. Жировая пленка на поверхности раны затрудняет отток раневого отделяемого и способствует прогрессированию воспалительного процесса на стопе.

Следующая ошибка, которую часто можно встретить — применение мазей на основе полиэтиленоксида (Левосин, Левомеколь и др.) в лечении ран на стопе, которые возникают на фоне нарушенного артериального кровотока. Такие мази могут назначаться пациентам даже хирургами поликлиники, кто малознаком с ведением пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей.

Эти мази действительно обладают адсорбирующим эффектом и «вытягивают» жидкость и раневое отделяемое на себя.

Но главная первопричина развития ран и язв на стопе при критической ишемии — не инфекционный процесс на стопе, а недостаточное питание тканей, при этом попытка применять средства в виде мази оборачиваются «размоканием» раны, превращением сухого некроза во влажный, развитием и прогрессированием влажной гангрены.

При ишемии тканей на стопе для приостановления прогрессирования инфекционного процесса на стопе необходимо использовать водные растворы йода (бетадин, йодопирон), борной кислоты, фрементов (по показаниям).

Однако, ключевую роль в восстановлении жизнеспособности тканей для проведения эффективного местного лечения ран на стопе при критической ишемии и синдроме диабетической стопы имеет восстановление прямого магистрального кровотока к зоне поражения на стопе на период заживления.

Источник

Лечение гангрены

Посинение или почернение гангренозных участков связано с активным синтезом сульфида железа, продуцируемого при деструкции гемоглобина. Гангрена затрагивает любые ткани и органы – кожный покров, подкожно-жировую клетчатку, мышечные структуры, гладкую мускулатуру внутренних органов.

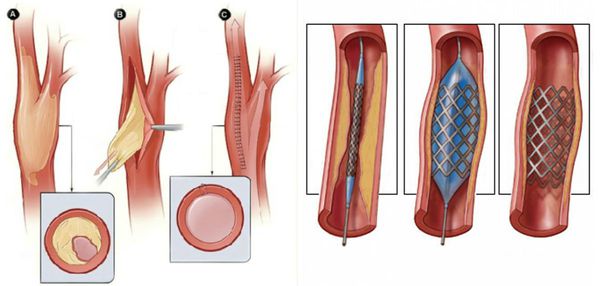

Гангрена конечностей является необратимым процессом, распространение которого удается купировать только посредством хирургического вмешательства (шунтирования сосудов). Подобные манипуляции позволяют избежать полной ампутации конечности, ограничившись только удалением некротических (отмерших) тканей.

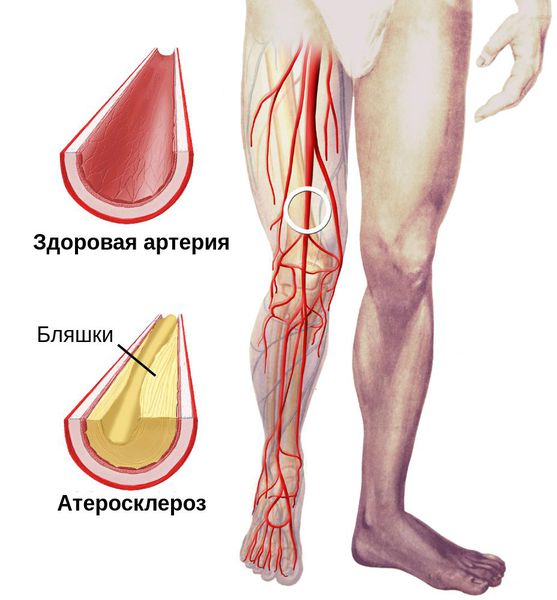

Причины развития гангрены

Гангрену классифицируют как сухую и влажную. Развивается патологическое состояние на фоне разнообразных факторов. Для конечностей наиболее характерны ишемические причины – острое и устойчивое нарушение кровоснабжения на фоне окклюзионных поражений сосудов. Поспособствовать развитию гангрены может инфекционный процесс, аллергическая реакция, воздействие токсинов. Среди внешних факторов первое по распространенности место занимают обморожения и ожоги.

Гангрена всегда обусловливается расстройством тканевого питания и разрушением клеточных структур. Она развивается преимущественно в удаленных от сердца областях тела, но иногда способна затронуть даже внутренние жизнеобеспечивающие органы (при ишемии кишечника или легких).

Влажная гангрена считается наиболее опасной для жизни, поскольку быстро прогрессирует и отличается тяжелым течением.

К причинам некротического поражения тканей относят:

- Физико-химические и температурные раздражения (травмы, обморожения, ожоги – тепловые или кислотные);

- Инфекционные процессы;

- Сахарный диабет (и сопутствующие нарушения, включая диабетическую микро- и макроангиопатию);

- Декомпенсацию сердца (тяжелые формы сердечной недостаточности);

- Прогрессирующий атеросклероз и другие окклюзионные поражения сосудов;

- Эмболии;

- Облитерирующий эндартериит;

- Механические сдавливания крупных кровеносных сосудов или их травмы (например, в ходе получения ранений холодным или огнестрельным оружием).

Наиболее распространенным катализатором для гангрены служат именно сердечнососудистые патологии, провоцирующие нарушения центрального и периферического кровообращения.

Процесс развития гангрены является необратимым, поэтому при наличии специфичных симптомов важно экстренно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Особенности развития и быстрота распространения гангрены зависят от таких факторов:

- Регион проживания (особенно наличие в нем эпидемий);

- Общее состояние организма (быстрее всего некроз прогрессирует у лиц с истощением, гиповитаминозом, интоксикациями, хроническими патологиями, анемией и болезнями, связанными с нарушениями метаболизма и гемостаза);

- Климатические условия (и чрезмерное охлаждение, и интенсивное нагревание катализируют стремительное распространение некроза);

- Анатомические нарушения строения тканей и органов;

- Привычки и образ жизни (курение и злоупотребление алкоголем при наличии сосудистых патологий в разы повышают риск развития заболевания).

- Терапия гангрены осуществляется только в условиях стационара, нередко – с экстренной госпитализацией больного.

Симптоматика гангрены

Симптомы гангрены крайне специфичны, и их нельзя спутать с проявлениями других заболеваний и нарушений.

Сухая гангрена, которая наиболее характерна для сосудистой этиологии, не представляет опасности для жизни. Пораженные ткани не распадаются, а мумифицируются – высыхают, теряя жидкость. Токсические вещества при этом выделяются в умеренном количестве, и организм успевает их инактивировать. Очаг некротического поражения четко органичен и различим. Влажная же гангрена отличается интенсивным и агрессивным охватом тканевых структур, очень быстрым прогрессированием, инфицированием системного кровотока выделяемыми при некрозе ядами. Такое состояние чаще становится следствием инфекционного процесса и несет прямую угрозу жизни больного.

Общие симптомы гангрены рук или ног:

- Резкий и сильный приступ боли в пораженной конечности;

- Побледнение покрова и его последующее окрашивание в мраморный оттенок;

- Уменьшение (при сухой форме) или увеличение (при влажной форме) конечности в размерах;

- Полная утрата чувствительности пораженными тканями;

- Окрашивание тканей в грязно-серый (при влажной форме) или сине-черный (при сухой форме) цвет;

- Появление стойкого гнилостного запаха (при влажной форме) / четкое ограничение отмершей ткани (при сухой форме).

Разница заключается и в общем самочувствии пациента. При влажной форме гангрены оно стремительно ухудшается – появляются симптомы обширной интоксикации, ослабевает пульс, наблюдается озноб. При сухой гангрене подобных симптомов не бывает. Пораженная конечность нередко отсоединяется самостоятельно.

Диагностика

Диагностика гангрены не представляет собой сложности и включает в себя:

- Осмотр пораженной области (визуальный);

- Артерио- или флебографию;

- Ультразвуковое допплеровское исследование сосудов;

- Реовазографию;

- КТ и МРТ;

- Дуплексное сканирование с контрастным веществом;

- Общий анализ крови;

- Биохимический анализ крови;

- Бактериологическое исследование биоматериала, взятого с пораженного участка.

Корректный диагноз удается поставить во всех случаях.

Лечение гангрены

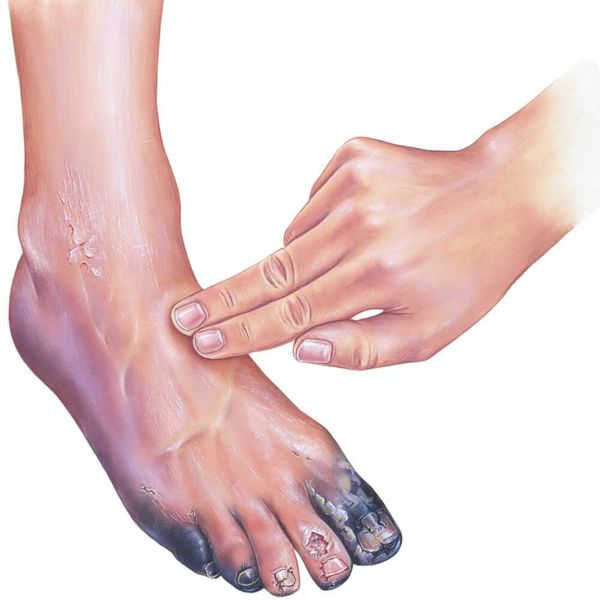

Гангреной поражаются преимущественно удаленные от сердца участки тела. Самым распространенным явлением в клинической практике является поражение стоп и пальцев ног. Реже – некроз тканей голени или всей ноги до бедра.

Терапией патологии занимаются сосудистые хирурги. К сожалению, процесс необратим, и ампутации отмершего участка избежать невозможно. Однако есть шанс сохранить близлежащие ткани и остановить распространение патологического процесса. Эти цели разрешимы только путем проведения оперативного вмешательства – шунтирования, предполагающего замену больного сосуда.

Важно понимать, что ни консервативное лечение, ни физиопроцедуры, ни средства народной медицины не способны остановить некроз. Лекарственная терапия бывает при гангрене лишь вспомогательной или профилактической.

Комплексное лечение гангрены включает в себя следующие методы:

- Хирургические вмешательства (шунтирование, стентирование, ангиопластика);

- Ампутация (ампутируются только безнадежно пораженные ткани; в ряде случаев сосудистым хирургам удается добиться минимальных потерь либо сохранить конечность полностью, при условии раннего обнаружения гангрены);

- Применение медикаментозных препаратов (обезболивающие, антибиотики, тромболитики, венотоники, средства, оптимизирующие реологию крови и микроциркуляцию тканевых жидкостей);

- Гемотрансфузия (плазмы или крови).

При влажной форме гангрены производится неотложная некрэктомия в границах живых тканей. В случае поражения конечности, она ампутируется гильотинным методом.

Со стороны лечащего специалиста важно обеспечить должные благоприятные условия для регенерации и восстановления культи. Ампутация производится способами, позволяющими сохранить функциональность конечности в максимально доступном объеме. В процессе проведения обнаженный участок культи закрывается тканевым (кожно-мышечным) лоскутом.

Гангрена, вне зависимости от формы и течения, является потенциально опасным для жизни и здоровья состоянием, требующим срочного вмешательства специалистов.

Материалы по теме:

При современном темпе и образе жизни наша сосудистая система становится одним из самых уязвимых участков нашего организма. Нарушается кровообращение, появляются излишние нагрузки и разнообразные застойные явления в сосудах и тканях – список заболеваний сосудов нижних конечностей велик. Как правило, они имеют схожие симптомы и профилактику.

Кровь – это жидкая соединительная ткань, которая исполняет роль связующего элемента во всем нашем организме. Она обеспечивает здоровую жизнедеятельность каждого органа и каждой клетки.Благодаря кровеносной системе ко всем тканям и органам транспортируются питательные вещества, гормоны и кислород.

Источник

Сухая гангрена — симптомы и лечение

Что такое сухая гангрена? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Манасяна К.В., флеболога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гангрена — это некроз (омертвление) тканей живого организма, связанных с внешней средой, например, кожи, лёгких, кишечника и других. С древнегреческого данный термин переводится как «разъедающая язва».

Сухая гангрена — это опасное заболевание, требующее незамедлительного лечения. При этой патологии отмирание ткани происходит без выраженного инфекционного и воспалительного процесса. Иначе такой характер течения заболевания называют мумификацией, т. е. отсыханием органа.

Механизмы возникновения гангрены бывают двух типов:

- прямыми (травматическими и токсическими) — появляются по причине непосредственного повреждения, иногда даже незначительного;

- непрямыми (ишемическими, аллергическими, трофоневрологическими) — происходит опосредованное отмирание тканей через анатомические каналы, в частности, при поражении сосудистой системы.

Исходя из этого факторы риска развития сухой гангрены можно также разделить на две группы:

- Внешние (экзогенные):

- переохлаждение (обмоорожение);

- химический ожог;

- удар током высокого напряжения.

- Внутренние (эндогенные):

- атеросклероз артерий нижних конечностей;

- сахарный диабет;

- курение;

- воспалительные заболевания артерий (васкулиты, в частности тромбангиит). [4][5][6]

Зачастую гангрена возникает при совокупности факторов, например, в результате механического повреждения кожи пациента с сахарным диабетом. По статистике, доля людей с мумификацией, развившейся на фоне подобных факторов и приведшей к ампутации конечности, составляет 4,2-6,4 на одну тысячу человек в год. В связи с этим люди с диабетической стопой относятся к группе риска развития гангрены. [10]

Симптомы сухой гангрены

К симптомам сухой гангрены относятся:

- потемнение кожного покрова (вначале кожа бледнеет, приобретает синюшный оттенок, затем постепенно становится чёрной);

- уменьшение кожи в объёме, её высыхание, сморщивание и уплотнение;

- отслаивание эпидермального слоя кожи;

- снижение температуры конечности (зависимость от температуры окружающей среды);

- снижение чувствительности поражённых тканей (онемение);

- наличие специфического запаха отмирающего участка (хоть и не столь сильного);

- ощущение боли (простреливающие, жгучие и ноющие болевые ощущения, которые могут носить постоянный характер, а также усиливаться при минимальной нагрузке);

- покалывание, жжение или зуд в области поражения;

- нарушение функционирования конечности.

Болевой синдром отражает то, насколько сильно страдают окружающие ткани: чем сильнее боль в зоне некроза, тем больше в этой области живых клеток. Ослабление болезненных ощущений или их исчезновение указывает на прогрессирование заболевания, так как чувствительность отмирающей ткани пропадает в результате гибели нервных окончаний. В это время анатомические области, граничащие с сухой гангреной, остро нуждаются в артериальном кровотоке, которого им не хватает. В итоге в этих тканях вырабатываются продукты метаболизма и болевые импульсы.

Сухая гангрена начинается с появления небольшого очага на конечности (как правило, расположенного на пальце). Далее она распространяется на прилегающие пальцы, подошвенную и тыльную поверхность стопы, захватывая всё больше тканей конечности.

Изменения цвета отмирающих участков кожи связано с накоплением в них гемоглобина и выделением эритроцитарного железа, которое в результате соединения с сероводородом воздуха превращается в сульфид железа.

Зона, которая находится на границе гангрены и здоровой ткани называется демаркацией. Обычно она не оформлена. В исключительно редких случаях при естественном течении болезни она может самостоятельно ограничиться, что приведёт к самоампутации отмирающей конечности. [3] [5] [6]

К первым признакам сухой гангрены относятся следующие состояния:

- замерзание конечности даже в тепле;

- боль в ногах и утомляемость после длительной ходьбы;

- наличие долго не заживающих ран и язв на коже конечности.

ВАЖНО: Возникновение одного из этих проявлений при наличии таких предрасполагающих факторов, как сахарный диабет или атеросклероз, — веский повод для скорейшего обращения к врачу-флебологу или хирургу. Промедление как минимум может обернуться для пациента утратой конечности.

Патогенез сухой гангрены

Процесс возникновения и развития сухой гангрены конечностей можно условно разделить на семь этапов:

- Кровоток в ткани постепенно, но критично уменьшается, в результате чего снижается поступление кислорода и питательных веществ, что приводит к ишемии (малокровию).

- Нарушаются энергетические процессы в клетках.

- Компенсаторно для уменьшения скорости кровотока в тканях возникает паралич венозных сосудов.

- Развивается венозная гиперемия — избыточное скопление крови в венозной системе.

- Постепенно разрушаются клеточные структуры — клеточные стенки, митохондрии, ядерный аппарат.

- Отмирает участок органа или области тела, который питается от одной артериальной ветви. Причём отмирание распространяется до закупорки сосуда или до участка с обходными артериями (например, от кончиков пальцев до ладони). На здоровые участки данный вид гангрены не распространятся.

- Омертвевшие ткани отделяются от здоровых, на границе демаркации образуется рубцовая ткань (самоампутация). Этот этап возможен только при удовлетворительном общем состоянии организма: когда он способен справиться с интоксикацией и имеет резервы для организации зоны демаркации и рубцевания тканей.

При естественном течении сухой гангрены признаков инфекции не наблюдается (в отличие от влажной гангрены), однако в омертвевших тканях не исключено наличие возбудителей условно-патогенной инфекции. При этом в зонах некроза не происходит бурного развития инфекции.

Процесс развития сухой гангрены ног и рук может длится от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от уровня поражения артерий и компенсаторных механизмов саморегуляции. [3] [4] [5] [6] Если некроз уже развился, то заживление без удаления некоторой части конечности невозможно.

Классификация и стадии развития сухой гангрены

В зависимости от распространения некроза на конечности можно выделить следующие виды заболевания:

- гангрена пальцев;

- гангрена дистального сегмента стопы (кисти);

- гангрена пяточной области;

- тотальная гангрена стопы (кисти) или голени (предплечья);

- гангрена бедра (встречается крайне редко, так как пациенты просто не доживают до столь массивного гангренозного поражения). [3][5][6]

По механизму развития различают два вида гангрены:

- Первичная гангрена — это некроз, развившийся в результате ишемии тканей. Иначе говоря, она связана с нарушением проходимости артериального сосуда, кровоснабжающего определённый участок организма.

- Вторичная гангрена — это некроз тканей, возникающий в результате острого гнойного воспаления клетчаточных пространств и фасциальных футляров. Чаще всего развивается при флегмоне стопы, затрагивая пальцы, а также при или глубоком абсцессе на фоне нейроптической формы синдрома сахарного диабета.

По распространённости выделяют три степени гангрены:

- поверхностную — поражается лишь дерма;

- глубокую — проникает в сухожилия, полости суставов, фасции и кости;

- тотальную — затрагивает все отделы органа или конечности.

Помимо сухой гангрены существует ещё влажная и газовая.

Влажная гангрена протекает с преобладанием инфекционного компонента, т. е. гнилостного расплавления. В процесс вовлекаются все без исключения ткани — кожа, подкожно-жировая клетчатка, фасции, связки, мышцы, сухожилия и кости. Кожные покровы местами приобретают багрово-синюшный, чёрный или серо-зелёный цвет. Характерно появление эпидермальный пузырей, наполненных вначале бурым, а затем зеленоватым содержимым с выраженным неприятным гнилостным запахом.

В отличие от сухой гангрены при влажной ткани не уплотняются, а распадаются, становятся рыхлыми и разжижаются. Отёк и гиперемия кожи быстро распространяются. Кожа голени может быть напряжена, лосниться. Без активного лечения демаркационная линия не появляется, так как процесс стремится к генерализации.

Газовая гангрена отличается возникновением вокруг очага некроза лёгкой крепитации газа под кожей, т. е. ощущением хруста, которое появляется из-за лопающихся пузырьков газа в тканях. Крепитация не слышна, но осязается пальцами как «скрип» крахмала или снега под ногами. Объективно газ в мягких тканях может быть обнаружен при рентгенографии конечности на достаточно «мягких» снимках. [11]

Осложнения сухой гангрены

Само по себе наличие гангрены указывает на полную нежизнеспособность и омертвление тканей, предполагая крайнюю степень патологического процесса. Поэтому отсутствие своевременного лечения может привести к потере поражённой конечности.

Сухая гангрена не может перерасти во влажную или газовую гангрену, как ошибочно утверждают многие источники, потому что изначально при возникновении некроза становится очевиден механизм развития гангрены. [1] [2] [3] [4] [7]

Редкими осложнениями сухой гангрены являются сепсис и септический шок. Они возникают в связи с токсическим действием продуктов распада при проникновении их в системный кровоток. Данные осложнения способны привести к полиорганной недостаточности и, как следствие, летальному исходу.

К проявлениям сепсиса относятся:

- ознобы;

- высокая или очень низкая температура тела (больше 38°C или меньше 36°C);

- одышка (частота дыхания более 20 в минуту);

- артериальная гипотензия (пульс более 90 ударов в минуту);

- аритмия;

- олигурия (объём мочи менее 0,5 мл/кг/ч);

- вялость, заторможенность;

- наличие различных лабораторные показания, не поддающаяся коррекции — низкий уровень белка, тромбоцитов и красных кровяных телец, а также высокий уровень билирубина, остаточного азота, мочевины, сахара в крови и ацетона в моче.

В случае септического шока давление становится крайне низким, даже на фоне интенсивного вливания внутривенных растворов. В связи с этим около 30-40 % пациентов умирает несмотря на оказываемое лечение. [12]

Диагностика сухой гангрены

Диагностика сухой гангрены достаточно проста, так как на некроз указывает внешний вид поражённого органа:

- его сухость;

- уменьшение участка кожи в объёме;

- тёмный, вплоть до чёрного, цвет кожи;

- наличие слабого неприятного запаха и болей непосредственно в мёртвом участке;

- наличие прохладных на ощупь окружающих тканей с выраженным болевым синдромом в них. [1][2][3][4][7]

При осмотре необходимо диагностировать причину сухой гангрены (например, атеросклероз артерий и тромбангиит). Для этого нужно проверить пульсацию артерий как поражённой, так и здоровой ноги на уровне паховых и подколенных областей, позади медиальной лодыжки и на тыле стопы. В дальнейшем необходимо подтвердить причинный диагноз с помощью ультразвукового исследования.

В качестве предоперационной подготовки для определения вида оперативного лечения выполняется ангиография нижних конечностей:

- при протяжённых поражениях артерий выполняется хирургическая операция — аутовенозное шунтирование;

- при коротких поражениях более предпочтительно выполнить эндоваскулярную операцию (наименее травматичное лечение). [1][2]

Для предоперационной подготовки нужно сдавать общий и биохимический анализ крови, а также бактериальный посев. Эти лабораторные исследования помогут выяснить, не является ли причиной сухой гангрены сахарный диабет.

Лечение сухой гангрены

С целью предотвращения гангрены и максимально возможного сохранения конечности требуется восстановить кровоток в тканях, окружающих гангренозный участок.

Нормализовать кровообращение в органе можно при помощи оперативного вмешательства:

- Реконструктивные операции на артериях конечности (как правило, руки):

- аутовенозное шунтирование;

- эндартерэктомия (удаление закупорки артерии) с аутовенозной пластикой;

- шунтирование артерий аорто-подвздошно-бедренного сегмента синтетичсекими протезами.

- Рентгенэндоваскулярные операции (не показаны пациентам с тромбангиитом):

- стентирование;

- баллонная ангиопластика артерий.

Только эти хирургические методы лечения позволяют улучшить поступление артериальной крови в ишемизированную конечность, исправить дисбаланс кровотока в сторону выздоровления и дать возможность излечиться.

Паллиативные операции (поясничная симпатэктомия и остеотрепанация), проводящиеся для улучшения качества жизни, и другие нехирургические методы лечения (генная и физиотерапия) не способны предотвратить прогрессирование сухой гангрены.

Саму гангренозную ткань необходимо убрать. Для этого проводят:

- малые ампутации — удаление пальцев или части стопы с некрозом;

- некрэктомию — поверхностное удаление некротического струпа до пределов тканей с удовлетворительным кровотоком.

В случаях обширного гангренозного поражения с потерей опороспособной стопы прибегают к ампутации голени либо бедра. Чтобы избежать подобного печального исхода, важно при первых же признаках гангрены без промедления обратиться к врачу: потерять конечность куда страшнее, чем её лечить. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом и атеросклерозом: нельзя ждать, когда гангрена начнёт прогрессировать, иначе удаление поражённой конечности будет неизбежным.

Если всё же обширная гангрена стопы привела к потере её опороспособности, то в таких случаях целесообразно выполнение ампутации голени на уровне границы средней и верхней трети. В дальнейшем это позволит подобрать и использовать удобный протез.

Даже после ампутации гангрены, возникшей из-за закупорки артерий ноги, необходимо выполнить реконструктивную (шунтирующую) или рентгенэндоваскулярную операцию на артериях нижней конечности. Делается это с целью обеспечения кровотока для успешного заживления постампутационной культи голени.

При физических причинах гангрены (отморожение) или химических (внутриартериальное введение синтетичсеких наркотиков) лечение заключается в нормализации вязкости крови. Для этого проводится:

- антикоагулянтная и инфузионная терапия;

- профилактика синдрома полиорганной недостаточности;

- хирургическое удаление участка, поражённого сухой гангреной. [1][2][3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от степени гангренозного поражения:

- при гангрене пальцев или небольших участков стопы конечность можно восстановить при реставрации кровотока, удалении омертвевших тканей и создании благоприятных условий для заживления;

- при тотальной сухой гангрене стопы показана ампутация на уровне голени, но с условием, что кровоток в голени достаточен для заживления постампутационной культи;

- при обширной гангрене голени пациенту показана ампутация ноги на уровне бедра.

Пятилетняя выживаемость при сухой гангрене сравнима с выживаемостью при злокачественных новообразованиях (например, раковой опухолью кишечника): к концу первого года после подтверждения диагноза «Критическая ишемия» (критическое снижение кровоснабжения) лишь 45 % пациентов имеют шанс сохранения конечности, а около 30 % продолжают жить после ампутации бедра или голени, а 25 % — умирают.

Тем не менее число больших ампутаций остаётся высоким, а их исходы — крайне тяжёлыми. Риск смертности в течение 30 дней после таких ампутаций составляет 4-30 %, а риск развития осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, инфекция, — 20-37 %. [1] [7] [10]

Реабилитация и протезирование

Трудности в реабилитации пациентов после ампутаций и протезирования у многих пожилых пациентов отрицательно влияют на отдалённые результаты и качество их жизни.

Период реабилитации зависит от объёма гангренозного поражения, качества заживления дефекта, сопутствующих соматических заболеваний, возраста пациента и его желания вернуться к полноценной жизни. Как правило, при успешном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача длительность реабилитации составляет 3-6 месяцев.

На качество реабилитации также влияет питание. Поэтому в период восстановления рацион должен состоять из белковой и калорийной (но не жирной) пищи: из мяса индейки, рыбы, фасоли, творога и яиц. От жирной пищи во время реабилитации лучше отказаться.

Первичный протез подбирается после заживления раны культи. Затем, когда сформирована мышца культи, пациенту подбирают вторичный протез. Этим занимается врач-реабилитолог совместно с протезистом. [7] [8] [9]

Профилактика

Для предупреждения развития гангрены у предрасположенных к этому людей (например, лиц с сахарным диабетом, атеросклерозом), важно соблюдать меры профилактики:

- отказ от курения — эта пагубная привычка может привести к ухудшению кровообращения и закупорке сосудов;

- контроль уровня сахара в крови;

- проверка тела на наличие повреждений, их лечение и ежедневное наблюдение за их заживлением;

- незлоупотребление алкоголем.

Также для профилактики гангрены нужно избегать обморожений и иных внешних причин образования некроза.

Источник