- Недостаточность митрального клапана — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы недостаточности митрального клапана

- Патогенез недостаточности митрального клапана

- Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

- Осложнения недостаточности митрального клапана

- Диагностика недостаточности митрального клапана

- Лечение недостаточности митрального клапана

- Прогноз. Профилактика

- Терапия препаратами магния при первичном пролапсе митрального клапана

- Выводы

Недостаточность митрального клапана — симптомы и лечение

Что такое недостаточность митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Верещагиной Н. В., врача общей практики со стажем в 28 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

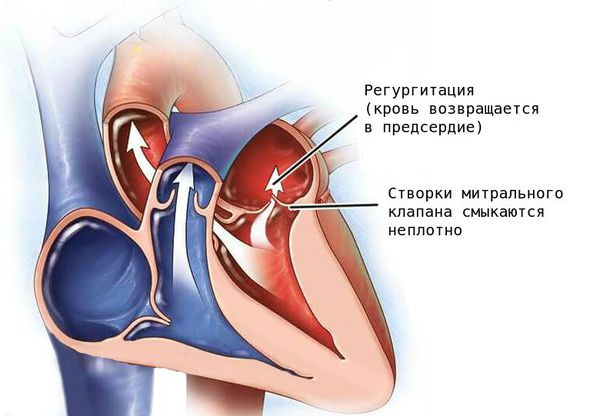

Недостаточность митрального клапана — порок, при котором из-за неполного смыкания створок клапана возникает обратный ток крови (регургитация) из левого желудочка в левое предсердие [8] .

Патология проявляется слабостью, головокружением, ощущением нехватки кислорода и утомлением, так как при заболевании нарушается кровоснабжение головного мозга. Без лечения тяжёлая регургитация митрального клапана может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма (аритмии).

Причины митральной недостаточности:

- острая ревматическая лихорадка;

- бактериальный эндокардит;

- отложение солей кальция в тканях клапана;

- заболевания соединительной ткани — ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, синдромы Марфана и Элерса-Данло;

- травматический отрыв створок клапана при тяжёлой физической нагрузке;

- травмы при хирургических операциях на клапане;

- утолщение створок клапана;

- опухоли предсердия;

- лучевая терапия [8] .

Митральная недостаточность находится на первом месте среди всех приобретённых клапанных пороков сердца. Патология редко встречается изолированно, зачастую она сочетается с митральным стенозом и с пороками аортального клапана. Распространённость недостаточности митрального клапана в сочетании с пролапсом митрального клапана среди населения составляет 2–6 % [15] .

Симптомы недостаточности митрального клапана

Симптомы заболевания:

- общая слабость и головокружение;

- учащённое сердцебиение;

- одышка, возникающая даже при незначительных нагрузках;

- ноющие, давящие и колющие боли в сердце, которые могут отдавать в левое плечо и руку;

- «неудовлетворённость вдохом» — больной делает один вдох за другим, но ощущает нехватку воздуха и впадает в панику;

- частые простудные заболевания;

- кровотечения из носа и дёсен, длительные менструации у женщин;

- ухудшение памяти, панические атаки, тревога, мнительность (это связано с нехваткой снабжения головного мозга кислорода, нарушением обменных процессов и замедлением передачи импульсов между нейронами);

- дрожь в теле;

- частое появление синяков;

- дискомфорт при нахождении в закрытом и душном помещении, возможны обмороки;

Постоянная тревога часто приводит пациента на консультацию к психиатру или неврологу. Очень важно не допустить таких больных в профессиональный спорт, так как чрезмерные нагрузки могут вызвать смерть на тренировках и соревнованиях.

У пациенток с митральной недостаточностью во время беременности возможны перебои в работе сердца, особенно нежелательные при родах, но в основном беременность протекает без осложнений [3] [4] .

Патогенез недостаточности митрального клапана

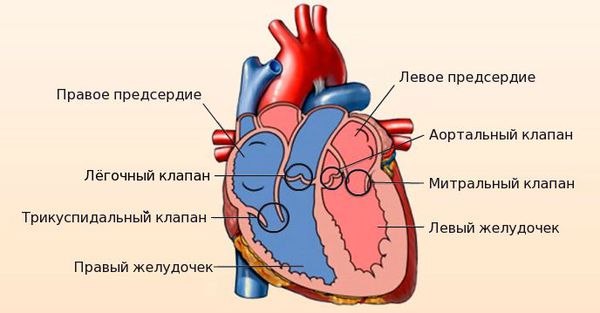

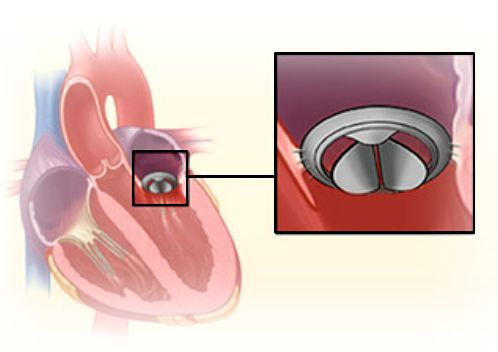

Сердце человека состоит из четырёх камер: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Между предсердиями и желудочками расположены входные клапаны — трикуспидальный и митральный. На выходе из желудочков находятся похожие по строению выходные клапаны — лёгочный и аортальный.

Клапаны имеют створки, которые открываются и закрываются во время сердечных сокращений. Иногда клапаны не открываются или не закрываются должным образом, при этом нарушается ток крови.

Митральный клапан состоит из двух створок и открывается, позволяя крови течь в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не текла обратно в левое предсердие. При митральной недостаточности этот клапан закрывается неплотно, в результате чего кровь попадает обратно в левое предсердие.

В патогенезе первичной или врождённой недостаточности митрального клапана важную роль играет хронический дефицит ионов магния. Нехватка магния приводит к тому, что фибробласты вырабатывают неполноценные эластин, коллаген и фибронектин, а также к нарушению свойств ферментов, регулирующих обмен коллагена. В результате нарушается строение и функции соединительных тканей сердца [14] .

Вторичная форма митральной недостаточности возникает в результате перенесённых заболеваний и травм. При патологии происходит расширение полости левого желудочка, прогибание створок митрального клапана, дисфункция сосочков мышц и разрыв сухожильных хорд, соединяющих клапаны с сосочковыми мышцами. Иногда причиной развития вторичной недостаточности митрального клапана становится кальциноз клапанного фиброзного кольца. Кальциноз митрального кольца — это хронический дегенеративный процесс, при котором происходит отложение кальция в кольце клапана. Митральное кольцо при кальцификации становится утолщённым и менее гибким. Хотя изначально кальциноз митрального клапана считался возрастным дегенеративным процессом, накапливаются данные о том, что его развитию способствуют атеросклероз и генетически обусловленные нарушения кальций-фосфорного обмена [16] .

Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

В течении заболевания выделяют три периода:

- Компенсация дефекта клапана усиленной работой левого предсердия и левого желудочка. Это продолжительный период хорошего самочувствия, но уже на этой стадии начинают появляться первые характерные симптомы: слабость, головокружение, частые простудные заболевания, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца, одышка.

- Развитие венозной митральной недостаточности. Больные жалуются на одышку и учащённое сердцебиение. При интенсивной физической нагрузке наблюдаются приступы сильной одышки и кровохарканье.

- Одышка уменьшается, но пациент ощущает тяжесть в правом подреберье. Появляются отёки, уменьшается количество мочи, набухают шейные вены. Кровохарканье усиливается, развивается отёк лёгких, возникают нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия и наджелудочковая экстрасистолия) и тромбоэмболические осложнения.

С учётом выраженности обратного тока крови выделяют четыре степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, с умеренной, выраженной и тяжёлой.

Стадии митральной недостаточности:

- Митральный возврат крови составляет 20-25 %. На этой стадии пациент здоров.

- Митральный возврат крови в пределах 25-50 % от систолического объёма крови. Развивается застой крови в лёгких второй степени. Появляются кашель, одышка, перебои в работе сердца.

- Выраженная недостаточность митрального клапана. Возврат крови в левое предсердие составляет 50-90 %. Возникают кашель, кровохарканье, приступы удушья, увеличивается печень, появляются отёки [8] .

Осложнения недостаточности митрального клапана

Осложнения порока:

- Кровохарканье и отёк лёгких. Проявляется одышкой, затруднённым вдохом, влажным кашлем. В мокроте появляется кровь. Температура тела повышается до субфебрильных ( 37–38 °C ) и фебрильных ( 38–39 °C ) значений. Необходима срочная госпитализация в отделение реанимации.

- Нарушения сердечного ритма в виде мерцательной аритмии и наджелудочковой экстрасистолии. Проявляются перебоями в работе сердца, головокружением, слабостью, обмороками. Требуется госпитализация в отделение кардиологии.

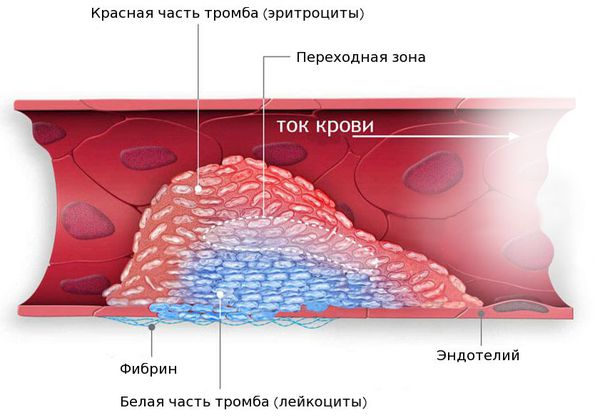

- Тромбоэмболические осложнения (тромбоз левого предсердия, сосудов кишечника, почек, головного мозга). Последствия будут зависеть от локализации тромба. При тромбозе сосудов головного мозга возможен инсульт. Если тромб находится в почках и сосудах кишечника, то пациент испытывает острые боли в животе. Необходима госпитализация в отделение реанимации [8][9] .

Диагностика недостаточности митрального клапана

При сборе анамнеза кардиолог уточняет:

- ощущает ли пациент нехватку воздуха при вдохе;

- беспокоят ли перебои в работе сердца;

- возникает ли одышка при незначительных физических нагрузках;

- мучает ли тревога, страх смерти, панические атаки.

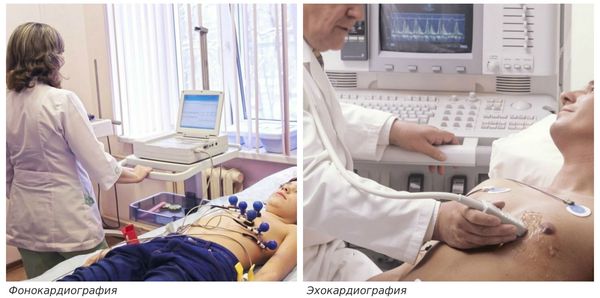

При аускультации («выслушивании» сердца) выявляется систолический шум у верхушки и над основанием сердца. Важное значение для диагностики митральной недостаточности имеет фонокардиография (ФКГ). ФКГ – это метод исследования работы сердечной мышцы, который основан на регистрации и последующем анализе звуков, возникающих во время работы сердца .

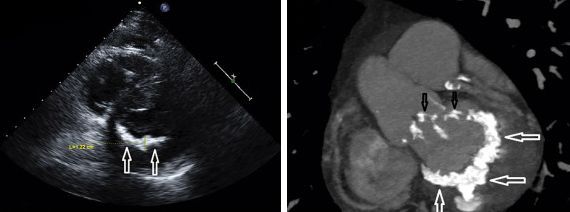

Другой важный инструментальный метод диагностики — эхокардиография (Эхо-КГ) . Эхо-КГ — это безболезненное ультразвуковое исследование, которое позволяет исследовать работу сердца в реальном времени. Эхокардиография покажет уменьшение эластичности клапана, его повреждение, размер отверстия митрального клапана и расстояние между его створками. Также при исследовании можно увидеть разрыв папиллярной мышцы и провисание клапанных створок в полость левого предсердия [4] [8] [9] .

Лечение недостаточности митрального клапана

При обострении заболевания необходим постельный режим. Также следует принимать препараты, содержащие магний и B6 по две таблетки три раза в день (например, «Магнелис»).

Обязательно следует проводить лечение и профилактику осложнений. Для предупреждения тромбоэмболии пациентам старше 30-40 лет назначают препарат «Тромбо АСС», препятствующий тромбообразованию .

Если беспокоит частый пульс (более 80 ударов в минуту), то назначаются бета-адреноблокаторы, диуретики, антикоагулянты, нитроглицерин.

Если пациент страдает от приступов тревоги, то в качестве симптоматической терапии можно рекомендовать короткий курс феназепама на ночь.

Если развивается сердечная недостаточность и нарушается сердечный ритм, то проводят лечение бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов.

При значительной недостаточности митрального клапана показано оперативное лечение.

Основные хирургические методы коррекции митральной недостаточности:

- пластика митрального клапана;

- протезирование с частичным или полным сохранением хордального аппарата;

- протезирование без сохранения хордального аппарата.

Своевременное хирургическое вмешательство позволяет достичь хороших результатов и не допустить развитие осложнений.

Прогноз. Профилактика

При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Для профилактики осложнений следует:

- ежегодно проходить осмотр у терапевта и кардиолога и проводить эхокардиографию сердца (Эхо-КГ);

- принимать препараты магния, а для предупреждения тромбоэмболии — антикоагулянты;

- исключить тяжёлые физические нагрузки, переохлаждение и перегрев;

- снизить эмоциональные перегрузки;

- отдыхать в дневные часы;

- при тревожных расстройствах принимать успокоительные препараты, освоить методы аутотренинга и расслабления мышц;

- проходить санаторно-курортное лечение [4] .

При ревматизме и после перенесённой ангины для профилактики недостаточности митрального клапана назначают антибиотик «Бициллин-3». Препарат подавляет развитие стрептококковой и стафилококковой инфекций.

После 40 лет всем пациентам, страдающим недостаточностью митрального клапана, необходимо контролировать уровни фибриногена, РФМК (растворимых фибринмономерных комплексов), D-димера (продукта распада фибрина). Эти анализы нужны для предотвращения тромбоэмболии лёгочной артерии и артерий внутренних органов. При повышении вышеуказанных показателей назначают антикоагулянты.

Если недостаточность митрального клапана обнаружена у ребёнка и его беспокоит слабость, головокружение, расстройство внимания, то рекомендуется временно перейти на домашнее обучение. Таким детям следует избегать чрезмерных физических нагрузок, им разрешена только лечебная физкультура.

Если при проведении Эхо-КГ обнаружено сильное прогибание створок клапана, то необходима консультация у кардиохирурга. Восстановление клапана или его замена могут потребоваться при эндокардите, сердечной недостаточности, нарушениях ритма, сильных болях в грудной клетке, признаках застоя в лёгочной системе (одышке, уменьшении объёма вдоха и ощущении нехватки воздуха).

Источник

Терапия препаратами магния при первичном пролапсе митрального клапана

Нормальный уровень магния в организме человека признан основополагающей константой, контролирующей здоровье человека [2, 7, 8]. В настоящее время среди возможных патогенетических механизмов дисплазии соединительной ткани (ДСТ) многие исследователи указыв

Нормальный уровень магния в организме человека признан основополагающей константой, контролирующей здоровье человека [2, 7, 8]. В настоящее время среди возможных патогенетических механизмов дисплазии соединительной ткани (ДСТ) многие исследователи указывают на хронический дефицит ионов магния, что ведет к нарушению формирования соединительнотканных структур, обусловливает хаотичность расположения волокон коллагена — основной морфологический признак ДСТ [5, 7, 9, 10].

Сведения о распространенности дефицита магния (норма магния в сыворотке крови: 1,0–1,15 ммоль/л) варьируются в широких пределах в зависимости от исследованной популяции, критериев диагностики и использованных методов исследования. По данным исследований, проведенных в России с участием пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана (ПМК), уменьшение содержания магния в волосах выявлено в 72,0% случаев [5]. В схемы комплексного ведения пациентов с первичным ПМК прочно вошли препараты магния [5].

С целью сравнения эффективности применения у пациентов с идиопатическим ПМК препаратов Магнерот и Магне В6 мы провели простое сравнительное открытое проспективное исследование.

Критериями включения служили:

- ранее диагностированный первичный ПМК в возрасте от 16 до 35 лет;

- понимание пациентами сути предстоящего исследования;

- возможность проведения монотерапии препаратом магния и соблюдения двухнедельного периода вымывания перед проведением исследования в случае, если больной получал медикаментозную терапию;

- добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения были:

- наличие врожденного или приобретенного порока сердца, подтвержденного данными ЭхоКГ;

- наличие черепно-мозговой травмы в анамнезе;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- острые заболевания в течение одного месяца до исследования;

- противопоказания к применению препаратов магния;

- побочные эффекты терапии, требующие отмены препарата;

- несоблюдение больным графика лечения и обследования;

- нежелание пациента продолжать участие в исследовании.

В соответствии с критериями включения и исключения (табл. 1), в исследование были включены 90 пациентов с идиопатическим ПМК (45 мужчин и 45 женщин) в возрасте 23,3 ± 5,2 года. У 52 пациентов функция митрального клапана была нарушена в виде наличия митральной регургитации различной степени выраженности (39% — регургитация 1-й степени, 39% — 2-й степени, 22% — 3-й степени); у 32 больных функция митрального клапана была сохранена; в 64% случаев выявлялась миксоматозная дегенерация митрального клапана. Кроме того, отмечены: в 14% случаев — расширение аорты, в 20% — пролапс трикуспидального клапана, в 87% — аномально расположенные хорды, в 56% — удлинение хорд митрального клапана. Все пациенты имели те или иные фенотипические признаки ДСТ: у всех выявлен астенический тип конституции, у 78% наблюдались деформации грудной клетки или позвоночника, у 26% — другие локомоторные проявления ДСТ (синдром гипермобильности суставов, плоскостопие, искривление нижних конечностей), у 34% — птозы внутренних органов, у 72% — дефицит массы тела. В качестве группы контроля были обследованы 30 практически здоровых добровольцев (15 мужчин и 15 женщин, средний возраст — 22,3 ± 3,5 года), соответствующих по полу и возрасту.

Всем пациентам было проведено общеклиническое обследование, эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (Холтер-ЭКГ), велоэргометрия (ВЭМ), а также определение уровня магния в слюне и сыворотке. Исходный вегетативный тонус оценивали на основании клинических тестов (А. М. Вейн, 1998). Для выявления и оценки невротических нарушений использовался опросник, разработанный Д. М. Менделевичем и К. К. Яхиным [3]. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ SPSS for Windows.

Результаты. Оценка субъективного статуса пациентов, проведенная до начала медикаментозной терапии, продемонстрировала преобладание жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы — 89%. Далее по частоте отмечены жалобы астенического характера (слабость, вялость, легкая утомляемость, снижение работоспособности, апатия): они регистрировались у 80% пациентов.

При проведении ЭКГ и Холтер-ЭКГ были выявлены случаи манифестных и латентных нарушений ритма и проводимости сердца. Проведение Холтер-ЭКГ в большинстве случаев было более информативно в диагностике нарушений ритма пациентов с ПМК, что диктует необходимость включения этого метода диагностики в программу обследования пациентов с ДСТ. По данным Холтер-ЭКГ, у пациентов с ПМК фиксировались суточные колебания сердечного ритма от 39-59 до 109-182 уд/мин. У 42% (38 пациентов) выявлен синдром ранней реполяризации желудочков, у 68 человек — нарушения процессов реполяризации различной степени выраженности, у 24 больных — удлинение интервала QT в сравнении с должной величиной.

По данным анкетирования, у 76 (84%) пациентов была выявлена вегетососудистая дистония, при этом у 54 больных (71%) обнаружена симпатикотония, у 22 (24%) — ваготония, у 14 человек — эутония. Анализ вариабельности сердечного ритма у пациентов с ПМК продемонстрировал достоверно более высокие значения среднесуточных показателей — SDNN, SDNNi, RMSSD с преобладанием активности симпатического отдела (SDANN — 149,4 мс, р = 0,004).

Уровни магниемии у пациентов с ПМК достоверно не отличались от контрольной группы и от нормального содержания магния в сыворотке крови, тогда как исследование концентрации магния в ротовой жидкости документировало дефицит данного макроэлемента у пациентов с ПМК, подтверждая имеющиеся литературные данные (табл. 2)

|

| Таблица 2. Содержание магния в сыворотке крови и ротовой жидкости пациентов с ПМК |

При сопоставлении показателей вариабельности сердечного ритма и уровнем магния в ротовой жидкости выявлены прямые корреляционные взаимосвязи: чем ниже содержание магния в биологических средах организма, тем ниже показатели вариабельности сердечного ритма и выше тонус симпатической нервной системы. Возможным объяснением этого явления может быть нарушение активности Na + –K + -АТФ-азы при низкой концентрации ионов магния, что влияет на обратный захват адреналина симпатическими нейронами, и, следовательно, его инактивацию и приводит к гиперсимпатикотонии.

Анализ показателей клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний выявил присутствие в психологическом профиле пациентов такого феномена, как невротическая тревога (табл. 3). Кроме того, значения по шкалам астении и вегетативных нарушений превысили уровень показателей нормального диапазона, что отражало формирование психического истощения, обусловленного вегетативной напряженностью, являющейся одним из облигатных признаков ДСТ [4].

После проведенного обследования пациенты с ПМК были распределены методом последовательного включения на две группы, сопоставимые по полу и возрасту. Пациентам группы I (45 человек) назначался Магнерот по схеме: 2 таблетки 3 раза в день первые 7 дней, затем по 1 таблетке 3 раза в день в течение 8 нед. В группе II (45 человек) назначался Магне В6: 2 таблетки 3 раза в день в течение 8 нед.

|

| Таблица 3. Величины диагностических коэффициентов по шкалам невротических расстройств |

Повторное обследование пациентов проводилось после завершения курса лечения. Уровень магния в ротовой жидкости достоверно повысился в обеих группах (0,903 ммоль/л, р 2 соответственно до и после лечения (p > 0,05)). Изменения массы тела были отмечены у 42% пациентов этой группы (р = 0,091). Наибольшая прибавка составила 3 кг к завершению курса лечения; вместе с тем у большинства пациентов данной группы показатели индекса массы тела оставались ниже возрастной нормы. При этом следует отметить, что все 19 пациентов, отмечавших положительную динамику массы тела, активно интересовались возможностью продлить курс лечения Магнеротом. Вопрос, связан ли описанный эффект с особенностью препарата — наличием в составе оротовой кислоты — требует уточнения.

В обеих группах все пациенты завершили полный курс лечения препаратом. Курсовая доза магния, полученная в первой группе Магнерот, составила 6 888 мг, во второй группе (Магне В6) — 16 128 мг. Препараты магния хорошо переносились больными, лишь у двух человек группы I (4%) были жалобы на головокружение и нарушение стула при приеме 6 таблеток Магнерота в день, которые исчезли через 2 дня после снижении дозы препарата наполовину. Других отступлений от протокола лечения не наблюдалось.

Выводы

- Применение препаратов магния у пациентов с ПМК патогенетически обосновано выявляемым дефицитом тканевого пула данного макроэлемента.

- Курсовое назначение препаратов магния приводит к улучшению субъективного самочувствия. Магнерот устраняет вегетативную дисфункцию также хорошо, как апробированный в практике кардиологов и неврологов Магне В6.

- Положительная динамика электрофизиологических показателей сердечной деятельности, уменьшение частоты эпизодов желудочковых нарушений ритма и наджелудочковой экстрасистолии наблюдается в обеих группах. Однако использование препарата Магнерот более предпочтительно, о чем свидетельствуют данные статистического анализа.

- Лекарственные средства второго поколения магнийорганических препаратов (Магнерот, Магне В6) демонстрируют эффективность в качестве корректоров магниевого дефицита. Следует отметить, что в первой группе курсовая доза магния была на 9 900 мг меньше, а приверженность к терапии и полученные результаты оказались выше.

- С учетом метаболической активности оротовой кислоты [2], входящей в состав препарата Магнерот, и полученной динамики массы тела у 19 пациентов группы I (не достигшей статистически значимого уровня) требуется дальнейшее исследование в плане уточнения возможного влияния препарата на показатели трофологического статуса пациентов.

Литература

- Городецкий В. В. Препараты магния в медицинской практике. Малая энциклопедия магния / В. В. Городецкий, О. Б. Талибов. М.: Медпрактика, 2003. 44 с.

- Громова О. А. Магний и пиридоксин: основы знаний. Новые технологии диагностики и коррекции дефицита магния / О. А. Громова. Обучающие программы ЮНЕСКО. М.: РСЦ Институт микроэлементов, ЮНЕСКО, 2006. 176 с.

- Менделевич В. Д. Клиническая медицинская психология: Практическое руководство / В. Д. Менделевич. М.: Медпресс, 1998. 542 с.

- Нечаева Г. И. Кардио-гемодинамические синдромы при дисплазии соединительной ткани (клиника, диагностика, прогноз): автореф. дис. … д-ра мед. наук / Г. И. Нечаева. Томск, 1994. 37 с.

- Результаты применения магниевой соли оротовой кислоты «Магнерот» при лечении больных с идиопатическим пролапсом митрального клапана / О. Б. Степура, О. О. Мельник, А. Б. Шехтер и др. // Российские медицинские вести. 1999. № 2. С. 64–69.

- Dreosti E. Magnesium status and health / Dreosti E. // Nutr. Rev. 1995; 53: 23–7.

- Durlach J. Primary mitral valve prolapse: a clinical form of primary magnesium deficit / J. Durlach // Magnes. Res. 1994; 7: 339–340.

- Durlach J. Le magnesium en biologie et an medicine / Durlach J., Bara M. // 2nd edition. Cachan (France): Edition Medicales Internationales; 2000.

- Idiopathic magnesium deficiency in mitral valve prolapse / L. Cohen, H. Bittermann, E. Grenadier et al // Amer. J. Сardiol. 1986; 57 (6): 486–487.

- Is magnesium deficit in lymphocytes a part of the mitral valve prolapse syndrome?/ Kitliewski M., Stepniewski M., Nessler J. et al. // Magnes. Res. 2004; 17(1): 39–45.

- Schimatchek H. F. Prevalence of hypomagnesemia in an unselected German population of 16,000 individuals / Schimatchek H. f., Rempis R. // Magnes. Res. 2001; 14: 283–90.

Г. И. Нечаева, доктор медицинских наук, профессор

И. В. Друк, кандидат медицинских наук

О. В. Тихонова, кандидат медицинских наук

С. Л. Морозов

Омская ГМА, Омск

Источник