- Болезнь Бюргера

- Симптомы заболевания

- Причины возникновения болезни

- Диагностика болезни Бюргера

- Лечение

- Профилактика заболевания

- Лечение гангрены

- Причины развития гангрены

- Симптоматика гангрены

- Диагностика

- Лечение гангрены

- Материалы по теме:

- Тромбангиит облитерирующий — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы облитерирующего тромбангиита

- Патогенез облитерирующего тромбангиита

- Классификация и стадии развития облитерирующего тромбангиита

- Осложнения облитерирующего тромбангиита

- Диагностика облитерирующего тромбангиита

- Лечение облитерирующего тромбангиита

- Прогноз. Профилактика

Болезнь Бюргера

Симптомы заболевания

Три основных признака болезни Бюргера:

• проявления сосудистой недостаточности конечностей (боли, ощущение распирания, мурашки, зябкость);

• хромота даже на начальных стадиях.

Ухудшение кровообращения начинается с кончиков пальцев и распространяется вверх. Иногда развивается ишемия стоп. Со временем состояние пациента ухудшается. В половине случаев развивается болезнь Рейно, а в процесс вовлекаются церебральные, висцеральные и коронарные сосуды.

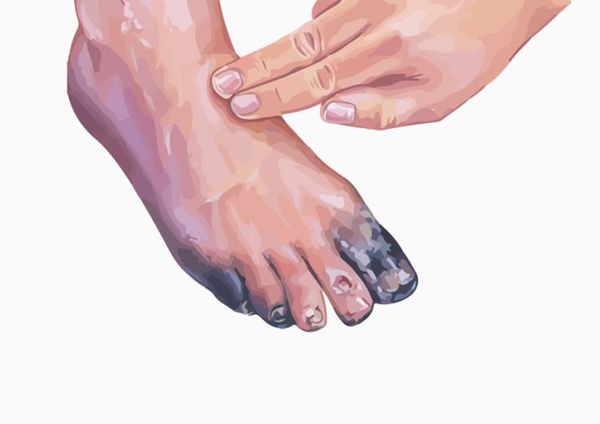

Осложнениями заболевания могут быть разнообразные трофические расстройства: гипергидроз, ангидроз, атрофии и некрозы тканей, язвы и даже гангрены.

Причины возникновения болезни

Среди факторов, провоцирующих заболевание:

• инфекционная природа проблемы;

• нейрогенный фактор – повреждения нервных волокон;

• нейроэндокринные причины – повышенная функция надпочечников увеличивает выброс адреналина, что вызывает спазм сосудов;

• травмы, интоксикации и аллергии;

• курение. Этой причиной в последнее время объясняют распространение болезни у женщин.

Ни одна из перечисленных гипотез до сих пор не подтверждена и не опровергнута. В последние несколько лет ученые склоняются к тому, что заболевание может иметь генетический или аутоиммунный характер. Последнее подразумевает, что организм без выясненной причины начинает выделять антитела, атакующие клетки определенных тканей.

Диагностика болезни Бюргера

Из-за особенностей заболевания и его схожести с другими проблемами специалисты нашего отделения стремятся собрать детальный анамнез с помощью опроса пациента. Заподозрить тромбангиит поможет факт перемежающейся хромоты у пациентов, особенно если они – мужчины в средних летах (до 40-45 лет) с опытом курильщика.

На осмотре наш доктор проведет функциональные пробы, позволяющие говорить о нарушениях кровоснабжения:

• проба Панченко (боль с голени при закидывании ноги на ногу);

• проба Гольдфлама (сгибание ноги в колене и бедре до ощущения усталости);

• на наличие симптома Оппеля (побледнение конечности, поднятой выше уровня сердца);

Диагностику выполняют методом исключения других заболеваний. То есть назначаются исследования, призванные исключить тот или иной патологически процесс. Среди них:

• Ангиография и реовазография. Проводятся у нас в отделении и позволяют выявить симметричные сужения сосудов для дифференциации диагноза с атеросклерозом, а также проследить гемодинамику.

•УЗИ с допплер-эффектом. Призвано установить признаки недостатка кровообращения в тканях, невидимых глазу.

• Анализы крови на сахар и свертываемость, а также биохимия для исключения диабета и других заболеваний.

Лечение

Для помощи больным, страдающим болезнью Бюргера, в отделении проводят такие терапевтические мероприятия:

• Консервативное лечение воспаления. Заключается в комбинированном назначении сосудорасширяющих, антитромботических и обезболивающих препаратов, а также других симптоматических лекарств длительными курсами. При этом настоятельно рекомендуется отказ от курения.

• Для снятия спазма иногда проводится поясничная или грудная симпатэктомия.

• На поздних стадиях заболевания наши хирурги проводят протезирование сосудов. Операции выполняются довольно редко из-за небольшого размера сосудов, затронутых болезнью.

• Слишком запущенные случаи грозят ампутацией конечности, которую выполняет торакальный хирург. Специалисты отделения прикладывают все силы, чтобы не допустить такой ситуации. Но для пациентов, которые не придерживаются рекомендованных назначений, мера может быть вынужденной.

Профилактика заболевания

В 35% случаев пациентам с болезнью Бюргера не удается избежать ампутации. Чаще всего это происходит из-за позднего обращения к специалисту по сосудам или несоблюдения рекомендаций. Чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо придерживаться таких мер:

• исключение температурных и химических повреждений кожи (осторожно пользоваться даже йодом и другими лекарствами);

• ношение удобной обуви;

• непродолжительная ходьба по 15-20 мин. несколько раз в день (за исключением пациентов с некрозами и язвами).

Особенно сильно на прогрессирование болезни влияет курение. Чтобы избежать некрозов, наряду с выполнением назначений наших специалистов, настоятельно рекомендуем отказаться от курения.

Источник

Лечение гангрены

Посинение или почернение гангренозных участков связано с активным синтезом сульфида железа, продуцируемого при деструкции гемоглобина. Гангрена затрагивает любые ткани и органы – кожный покров, подкожно-жировую клетчатку, мышечные структуры, гладкую мускулатуру внутренних органов.

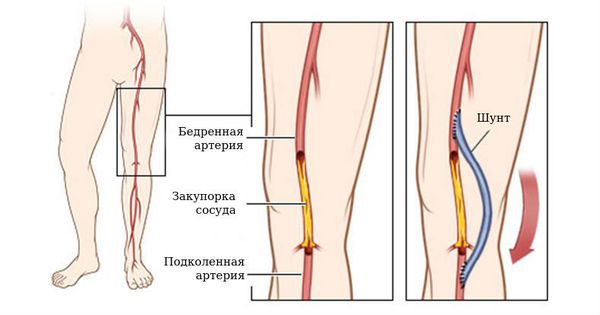

Гангрена конечностей является необратимым процессом, распространение которого удается купировать только посредством хирургического вмешательства (шунтирования сосудов). Подобные манипуляции позволяют избежать полной ампутации конечности, ограничившись только удалением некротических (отмерших) тканей.

Причины развития гангрены

Гангрену классифицируют как сухую и влажную. Развивается патологическое состояние на фоне разнообразных факторов. Для конечностей наиболее характерны ишемические причины – острое и устойчивое нарушение кровоснабжения на фоне окклюзионных поражений сосудов. Поспособствовать развитию гангрены может инфекционный процесс, аллергическая реакция, воздействие токсинов. Среди внешних факторов первое по распространенности место занимают обморожения и ожоги.

Гангрена всегда обусловливается расстройством тканевого питания и разрушением клеточных структур. Она развивается преимущественно в удаленных от сердца областях тела, но иногда способна затронуть даже внутренние жизнеобеспечивающие органы (при ишемии кишечника или легких).

Влажная гангрена считается наиболее опасной для жизни, поскольку быстро прогрессирует и отличается тяжелым течением.

К причинам некротического поражения тканей относят:

- Физико-химические и температурные раздражения (травмы, обморожения, ожоги – тепловые или кислотные);

- Инфекционные процессы;

- Сахарный диабет (и сопутствующие нарушения, включая диабетическую микро- и макроангиопатию);

- Декомпенсацию сердца (тяжелые формы сердечной недостаточности);

- Прогрессирующий атеросклероз и другие окклюзионные поражения сосудов;

- Эмболии;

- Облитерирующий эндартериит;

- Механические сдавливания крупных кровеносных сосудов или их травмы (например, в ходе получения ранений холодным или огнестрельным оружием).

Наиболее распространенным катализатором для гангрены служат именно сердечнососудистые патологии, провоцирующие нарушения центрального и периферического кровообращения.

Процесс развития гангрены является необратимым, поэтому при наличии специфичных симптомов важно экстренно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Особенности развития и быстрота распространения гангрены зависят от таких факторов:

- Регион проживания (особенно наличие в нем эпидемий);

- Общее состояние организма (быстрее всего некроз прогрессирует у лиц с истощением, гиповитаминозом, интоксикациями, хроническими патологиями, анемией и болезнями, связанными с нарушениями метаболизма и гемостаза);

- Климатические условия (и чрезмерное охлаждение, и интенсивное нагревание катализируют стремительное распространение некроза);

- Анатомические нарушения строения тканей и органов;

- Привычки и образ жизни (курение и злоупотребление алкоголем при наличии сосудистых патологий в разы повышают риск развития заболевания).

- Терапия гангрены осуществляется только в условиях стационара, нередко – с экстренной госпитализацией больного.

Симптоматика гангрены

Симптомы гангрены крайне специфичны, и их нельзя спутать с проявлениями других заболеваний и нарушений.

Сухая гангрена, которая наиболее характерна для сосудистой этиологии, не представляет опасности для жизни. Пораженные ткани не распадаются, а мумифицируются – высыхают, теряя жидкость. Токсические вещества при этом выделяются в умеренном количестве, и организм успевает их инактивировать. Очаг некротического поражения четко органичен и различим. Влажная же гангрена отличается интенсивным и агрессивным охватом тканевых структур, очень быстрым прогрессированием, инфицированием системного кровотока выделяемыми при некрозе ядами. Такое состояние чаще становится следствием инфекционного процесса и несет прямую угрозу жизни больного.

Общие симптомы гангрены рук или ног:

- Резкий и сильный приступ боли в пораженной конечности;

- Побледнение покрова и его последующее окрашивание в мраморный оттенок;

- Уменьшение (при сухой форме) или увеличение (при влажной форме) конечности в размерах;

- Полная утрата чувствительности пораженными тканями;

- Окрашивание тканей в грязно-серый (при влажной форме) или сине-черный (при сухой форме) цвет;

- Появление стойкого гнилостного запаха (при влажной форме) / четкое ограничение отмершей ткани (при сухой форме).

Разница заключается и в общем самочувствии пациента. При влажной форме гангрены оно стремительно ухудшается – появляются симптомы обширной интоксикации, ослабевает пульс, наблюдается озноб. При сухой гангрене подобных симптомов не бывает. Пораженная конечность нередко отсоединяется самостоятельно.

Диагностика

Диагностика гангрены не представляет собой сложности и включает в себя:

- Осмотр пораженной области (визуальный);

- Артерио- или флебографию;

- Ультразвуковое допплеровское исследование сосудов;

- Реовазографию;

- КТ и МРТ;

- Дуплексное сканирование с контрастным веществом;

- Общий анализ крови;

- Биохимический анализ крови;

- Бактериологическое исследование биоматериала, взятого с пораженного участка.

Корректный диагноз удается поставить во всех случаях.

Лечение гангрены

Гангреной поражаются преимущественно удаленные от сердца участки тела. Самым распространенным явлением в клинической практике является поражение стоп и пальцев ног. Реже – некроз тканей голени или всей ноги до бедра.

Терапией патологии занимаются сосудистые хирурги. К сожалению, процесс необратим, и ампутации отмершего участка избежать невозможно. Однако есть шанс сохранить близлежащие ткани и остановить распространение патологического процесса. Эти цели разрешимы только путем проведения оперативного вмешательства – шунтирования, предполагающего замену больного сосуда.

Важно понимать, что ни консервативное лечение, ни физиопроцедуры, ни средства народной медицины не способны остановить некроз. Лекарственная терапия бывает при гангрене лишь вспомогательной или профилактической.

Комплексное лечение гангрены включает в себя следующие методы:

- Хирургические вмешательства (шунтирование, стентирование, ангиопластика);

- Ампутация (ампутируются только безнадежно пораженные ткани; в ряде случаев сосудистым хирургам удается добиться минимальных потерь либо сохранить конечность полностью, при условии раннего обнаружения гангрены);

- Применение медикаментозных препаратов (обезболивающие, антибиотики, тромболитики, венотоники, средства, оптимизирующие реологию крови и микроциркуляцию тканевых жидкостей);

- Гемотрансфузия (плазмы или крови).

При влажной форме гангрены производится неотложная некрэктомия в границах живых тканей. В случае поражения конечности, она ампутируется гильотинным методом.

Со стороны лечащего специалиста важно обеспечить должные благоприятные условия для регенерации и восстановления культи. Ампутация производится способами, позволяющими сохранить функциональность конечности в максимально доступном объеме. В процессе проведения обнаженный участок культи закрывается тканевым (кожно-мышечным) лоскутом.

Гангрена, вне зависимости от формы и течения, является потенциально опасным для жизни и здоровья состоянием, требующим срочного вмешательства специалистов.

Материалы по теме:

При современном темпе и образе жизни наша сосудистая система становится одним из самых уязвимых участков нашего организма. Нарушается кровообращение, появляются излишние нагрузки и разнообразные застойные явления в сосудах и тканях – список заболеваний сосудов нижних конечностей велик. Как правило, они имеют схожие симптомы и профилактику.

Кровь – это жидкая соединительная ткань, которая исполняет роль связующего элемента во всем нашем организме. Она обеспечивает здоровую жизнедеятельность каждого органа и каждой клетки.Благодаря кровеносной системе ко всем тканям и органам транспортируются питательные вещества, гормоны и кислород.

Источник

Тромбангиит облитерирующий — симптомы и лечение

Что такое тромбангиит облитерирующий? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хачатрян Дмитрия Степановича, сосудистого хирурга со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Облитерирующий тромбангиит (или болезнь Винивартера — Бюргера) — это воспалительное поражение кровеносных сосудов, чаще всего артерий мелкого и среднего калибра, а также вен [1] . Облитерация в данном случае означает полное перекрытие просвета сосуда, с прекращением кровотока по нему.

Также следует отметить, что заболевание локализуется преимущественно в дистальных (нижних) сегментах конечностей (кистей рук, стоп) и по мере прогрессирования постепенно затрагивает более проксимальные (верхние) сегменты сосудов.

Редко, но возможно также поражение церебральных (питающих головной мозг) и висцеральных (питающих внутренние органы) сосудов [2] .

До настоящего времени причины данного заболевания так до конца и не выяснены. Но на основании многолетних наблюдений за пациентами с облитерирующим тромбангиитом удалось выявить некоторые причинно-следственные связи. К ним можно отнести:

- Наследственность, т. е. если данное заболевание наблюдалось хотя бы у одного из кровных родственников (у бабушки, дедушки, мамы, папы или кого-то из братьев и сестёр).

- Аутоиммунный механизм повреждения сосудов циркулирующими иммунными комплексами. В этом случае иммунная система человека вместе защиты организма человека от внешних воздействий, таких как вирусы, бактерии, паразиты и др. возбудители инфекций, начинает повреждать собственные клетки, «считая» их врагами. По каким причинам это происходит, к сожалению, медицине до сих пор точно неизвестно.

- Самая главная причина, без которой заболевание не развивается, даже если у человека есть наследственная предрасположенность и аутоиммунная настроенность организма — это табакокурение. В настоящее время выяснено, что 98 % больных облитерирующим тромбангиитом, а по некоторым данным 100 %, являются злостными курильщиками. Именно в связи с этим заболевание еще называют «болезнью молодых курильщиков» [3] .

Симптомы облитерирующего тромбангиита

В первую очередь надо сказать о том, что облитерирующий тромбангиит чаще всего поражает молодых людей в возрасте от 25 до 40 лет. Это отличает его от атеросклероза артерий, который развивается в более зрелом возрасте: после 40-45 лет. Также нужно отметить, что вначале заболевание поражает именно мелкие артерии пальцев кистей и стоп, а затем, по мере прогрессирования, постепенно переходит на более крупные артерии. Ниже перечислены основные симптомы, которые беспокоят пациентов.

Функциональные изменения, которые проявляются периодической зябкостью (ощущением, что часть тела мёрзнет) кистей или стоп, парестезиями (чувством «ползания мурашек», онемения, покалывания) дистальных сегментов верхних и нижних конечностей, повышенной чувствительностью к холоду.

Мигрирующий тромбофлебит поверхностных вен — состояние, при котором в поверхностных венах, чаще нижних конечностей, возникает воспаление стенки и образование тромба. Мигрирующим он называется потому, что вена с течением времени часто воспаляется на новых участках, ранее не затронутых. Прежние воспаления при этом могут стихать, но они оставляют после себя следы в виде перекрытия просвета вены или утолщения её стенок. Основные проявления, которые беспокоят пациента — это болезненность по ходу воспалённых вен, их покраснение и уплотнение.

Симптом Гольдфлама — боль и слабость в конечности, возникающая при активных движениях. С течением времени боль начинает беспокоить в состоянии покоя и даже по ночам. Характерно изменение цвета кожных покровов, проявляющееся бледностью и цианозом (посинением), сначала эти изменения проявляются только если конечность высоко приподнять, но затем они становятся стойкими и не зависят от положения конечности.

Симптом Бергера — проявляется, когда больной приподнимает конечность и фиксирует её в таком положении до ощущения лёгкой усталости, кожные покровы при этом значительно бледнеют, а через 2-3 минуты после опускания конечности возникает цианоз кожных покровов.

Трофические расстройства — возникают в результате недостатка поступления питательных веществ вместе с кровью: вначале развивается ангидроз (отсутствие потоотделения) или гипергидроз (повышенная потливость), позже появляются отёки, гиперпигментация (потемнение кожи), атрофия (истончение) или индурация (набухание и уплотнение) кожи, уменьшение объёма мышц, трофические язвы (дефект кожи в результате отмирания клеток) и в кульминации развитие гангрены пальцев т. е. полное отмирание всех тканей пальца [4] .

Патогенез облитерирующего тромбангиита

Первичными в звене патогенеза облитерирующего тромбангиита считаются наследственность и генетическая предрасположенность. В последние годы признаётся важная роль собственных антигенов гистосовместимости (совместимости тканей) в осуществлении ряда основных функций иммунитета человека. Это создаёт предпосылки для понимания механизмов взаимосвязи между антигенами совместимости тканей (они ещё называются HLA-антигены, или human leukocyte antigens) и болезнями. Считается, что эти гены регулируют иммунный ответ и являются посредниками в различных иммунологических реакциях, в том числе патологических (вызывающих заболевание) [1] . Однако даже наличие наследственности и генетической предрасположенности не приводит к развитию заболевания без внешних провоцирующих факторов, основным из которых является табакокурение.

Важно знать, что для развития заболевания не нужен большой стаж курения и не нужно выкуривать по несколько пачек сигарет, достаточно 1-2 сигарет в сутки и через промежуток времени от месяца до года могут возникнуть симптомы заболевания. Но только в том случае, если у пациента имеется генетическая предрасположенность.

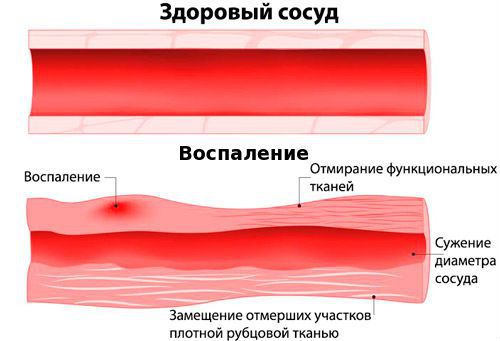

Итак, когда необходимые звенья патогенеза собрались в цепь и были запущены курением, в сосудах мелкого и среднего калибра поэтапно начинают развиваться патологические изменения.

Никотин, содержащийся в табаке, попадает в кровь и начинает воздействовать на внутреннюю поверхность сосудов — эндотелий. В результате нормальный эндотелий становится изменённым и организм начинает воспринимать его как чужеродный, опасный для себя. При этом запускается механизм выработки циркулирующих иммунных комплексов (это специальные защитники нашего организма для борьбы с чужеродными клетками). Иммунные комплексы в крови взаимодействуют с эндотелием сосудов и начинают атаковать его. В результате в стенке артерии или вены возникает множество повреждённых участков, стенки сосудов воспаляются и утолщаются.

В таком воспалённом сосуде происходит стаз кровотока (замедление, сгущение) и образуются тромбы. Эти сгустки крови перекрывают просвет сосуда, кровоснабжения тканей ухудшается, что, в свою очередь, является причиной нарушения трофики (клеточного питания) и возникновения клинических симптомов заболевания.

Если попытаться кратко обобщить схему патогенеза, то она будет выглядеть примерно следующим образом: генетическая предрасположенность → курение → запуск аутоиммунного процесса → возникновение отёка сосудистой стенки и её повреждения → тромбозы на уровне микроциркуляторного русла → трофические нарушения тканей [5] [7] .

Классификация и стадии развития облитерирующего тромбангиита

Классификация по течению заболевания.

- Острое — характерно для пациентов в возрасте от 18 до 25 лет. Типично очень быстрое развитие выраженных клинических симптомов, начиная от боли в поражённых сегментах и заканчивая гангреной.

- Подострое — проявляется волнообразным течением, при котором сочетаются периоды обострения заболевания с периодами ремиссии (стихания).

- Хроническое — данный вариант является наиболее благоприятным для пациента. Развивается он чаще всего в возрасте 30-35 лет с характерными, незначительно выраженными симптомами (чувство «ползания мурашек», онемение, покалывание, зябкость, редкие боли при нагрузке, которые в покое не беспокоят) и нечастыми, невыраженными эпизодами обострений заболевания.

Классификация по степени ишемии (недостаточности кровообращения и трофики тканей) поражённой конечности.

- Первая степень — проявляется незначительными клиническими симптомами: неинтенсивные боли, ощущение онемения, «мурашек», покалывания, похолодания. Симптомы могут быть спровоцированы двигательной активностью, а также холодным воздействием окружающей среды.

- Вторая степень — к ней относятся явления перемежающей хромоты, которые проявляются следующим образом: через определённый промежуток времени двигательной активности поражённой конечностью в ней возникает боль, которая при продолжении активности значительно усиливается, а при двигательном покое снижается или полностью купируется (исчезает).

- Третья степень — характеризуется возникновением болевых ощущений в поражённой конечности в покое. Боль покоя значительно нарушает качество жизни пациента, он находится в постоянном нервном возбуждении, нарушается сон.

- Четвёртая степень — является завершающей стадией заболевания. На данном этапе возникают язвенно-некротические изменения в поражённой конечности, вплоть до гангрены [8][10] .

Осложнения облитерирующего тромбангиита

Если пациент не придаст значения симптомам заболевания и вовремя не обратится за консультацией к специалисту, возможно развитие тяжёлых осложнений, которые значительно нарушат качество жизни больного. Поэтому крайне важно диагностировать заболевание на наиболее ранней клинической стадии и своевременно начать необходимое лечение. К основным осложнениям заболевания можно отнести симптомы, которые возникают на последних стадиях заболевания.

- Постоянная боль высокой интенсивности, которая нарушает сон пациента и его привычный ритм жизни и требует частого приёма обезболивающих средств, дающих слабый эффект.

- Трофическая язва поражённого сегмента конечности, которая даёт выраженный болевой синдром и крайне долго заживает.

- Гангрена (омертвление) поражённого участка тела, которая потребует ампутации (хирургического удаления) фаланг пальцев, целого пальца, кисти или стопы, а иногда даже более высокая ампутация (на уровне верхней трети голени).

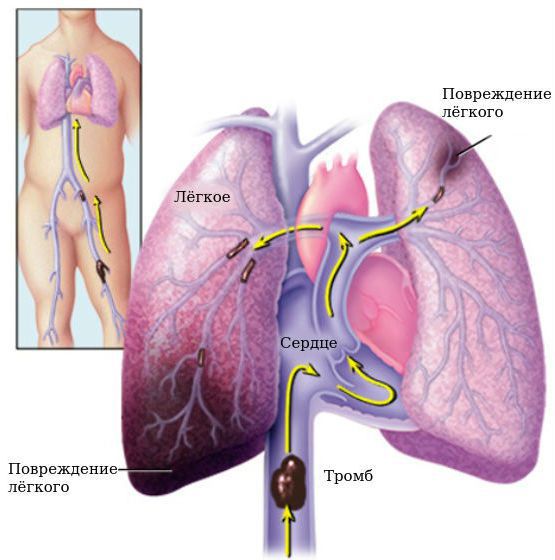

- В результате мигрирующего тромбофлебита поверхностных вен возможно нарастание и переход тромба в глубокие вены нижних конечностей с возможным отрывом и миграцией сначала в правые отделы сердца, а из правого желудочка в лёгочную артерию (такая ситуация в медицине носит название «тромбоэмболия лёгочной артерии»). Это наиболее грозное осложнение, которое может возникнуть практически на любой стадии заболевания. Опасность тромбоэмболии лёгочной артерии заключается в том, что при закупорке ствола лёгочной артерии и/или её главных ветвей возникает экстренная жизнеугрожающая ситуация, которая нередко заканчивается для больного фатально. Если же тромб закрывает лёгочные артерии более мелкого калибра (долевые или сегментарные артерии), то эта ситуация при должном лечении заканчивается более благополучно. В таком случае больного, скорее всего, длительное время будет беспокоить одышка при нагрузках [1][4][6] .

Диагностика облитерирующего тромбангиита

Диагноз облитерирующего тромбангиита выставляется на основании характерной клинической симптоматики у курящих пациентов в возрасте от 25 до 40 лет. Подтверждается диагноз при наличии характерных данных, полученных при помощи объективного осмотра и лабораторно-инструментальных методов исследования.

При объективном осмотре пациента необходимо тщательно обследовать поражённый сегмент конечности, чтобы выявить возможные трофические изменения. Также нужно обязательно провести пальпацию (исследование с помощью ощупывания) пульсации следующих артерий: тыльной артерии стопы, передней и задней большеберцовых артерий, подколенной артерии, лучевой и локтевой артерий. Уже на этом этапе исследования можно выявить поражение артерий, выражающееся в отсутствии пульса при их пальпации.

При лабораторном исследовании крови специфичных изменений практически не бывает: скорость оседания эритроцитов не повышается, увеличения числа лейкоцитов нет). Но обращает на себя внимание частое (в 60 % случаев) повышение у больных с тромбангиитом С-реактивного белка крови (выявляется при биохимическом анализе крови) и циркулирующих иммунных комплексов (выявляется при иммунологическом анализе крови) [1] .

Из инструментальных методов в первую очередь следует использовать ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов верхних и нижних конечностей. С помощью УЗИ удаётся выявить большинство изменений дистального артериального русла (воспаление, утолщение стенок сосудов, наличие тромбов, наличие и характер кровотока).

Наиболее точным и информативным методом диагностики является рентгенконтрастная ангиография, она заключается во введении в артериальное русло специального рентгенконтрастного вещества и исследование его продвижения по артериям. Этот метод используется только в стационарных условиях, т. е. только при госпитализации пациента. Необходимость в этом исследовании возникает, когда имеются противоречивые данные УЗИ сосудов и когда планируется хирургическое лечение заболевания [9] [13] .

Лечение облитерирующего тромбангиита

Первым делом следует сказать о том, что при наличии тех или иных симптомов заболевания пациенту не следует заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к квалифицированному специалисту.

Наиболее важным в лечении пациентов с облитерирующим тромбангиитом является изменение образа жизни, в первую очередь категорический отказ от курения, причём строгий и одномоментный. Воздействие даже самых малых доз никотина вызывает значительное прогрессирование заболевания. Также рекомендуется активный двигательный режим (ходьба не менее 1,5-2,0 часов в сутки или 6000-10000 шагов), соблюдение определённой диеты:

- необходимо резко ограничить употребление продуктов, богатых холестерином (животные жиры, сливочное масло, сливки, яйца), легкоусвояемых углеводов, поваренной соли (до 3-5 г), продуктов, содержащих экстрактивные вещества (больше всего их в мясе, рыбе, птице).

- увеличить употребление морепродуктов, продуктов, богатых солями калия, магния, витаминами, растительной клетчаткой (сухофрукты, отруби, нежирные кисломолочные продукты, орехи, свежие овощи, фрукты, зелень, печёный картофель).

К консервативным методам лечения следует отнести назначение лекарственных препаратов, направленных на борьбу с воспалением сосудистой стенки и тромбообразованием. Для борьбы с воспалением наиболее эффективны препараты из группы простогландинов, при их неэффективности используют группу глюкокортикостероидов. Для профилактики тромбообразования назначают дезагрегантную терапию, если же имеют дело со свершившимся свежим тромбозом используют антикоагулятную терапию (разжижает кровь и препятствует её свертываемости).

Арсенал хирургических методов лечения данного заболевания невелик, а его эффективность не столь высока. Сюда можно отнести две группы операций: реконструктивные и инвалидизирующие. К первой группе относятся операции, направленные на восстановление и улучшение кровоснабжения поражённой конечности, например бедренно-берцовое шунтирование, артериализация венозного кровотока стопы, балонная ангиопластика берцовых артерий.

Ко второй группе относятся всевозможные ампутации конечностей, в которых восстановить кровоток не представляется возможным [4] [10] [12] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз при облитерирующем тромбангиите в сравнении с атеросклерозом в целом благоприятный, но только при категорическом отказе пациента от курения. Если сравнить две группы людей, получающих адекватное лечение по поводу облитерирующего тромбангиита, где в одной группе пациенты продолжат курить, а в другой нет, то в группе курильщиков риск возникновения обострения заболевания и быстрого его прогрессирования будет значительно выше [4] .

Летальность (смертность) среди больных не превышает смертности в общей популяции. Чаще всего смертельные исходы возникают при поражении сосудов кишечника (что бывает крайне редко), распространённом поражении сосудов верхних и нижних конечностей, при тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии. Если не проводить адекватного лечения у 70 % пациентов в течение первых трёх лет от начала заболевания возникает необходимость в выполнении различных ампутаций.

Профилактика заболевания заключается в соблюдении правил здорового образа жизни:

- категорическом отказе от курения;

- правильном питании;

- активном двигательном режиме (ежедневная ходьба, лёгкий бег, скандинавская ходьба, катание на велосипеде, плавание);

- соблюдении режима сна и бодрствования (необходим полноценный ночной сон длительностью 6-8 часов в сутки).

Важную роль в профилактике многих заболеваний организма, в том числе облитерирующего тромбангиита, играет состояние психического здоровья. Поэтому нужно постараться исключить из своей жизни стресс, нервное возбуждение или, по крайней мере, постараться быть более спокойным, проводить сеансы разгрузки нервной системы (прогулки на природе, медитации, хобби, и др.). Также для профилактики заболевания важно регулярно проходить плановые медицинские осмотры, а при возникновении каких-либо жалоб на состояние здоровья — своевременно обращаться к доктору.

Источник