Неврит лицевого нерва — симптомы и лечение

Что такое неврит лицевого нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кричевцов В. Л., остеопата со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Неврит (невропатия) — это заболевание нервной системы, проявляющееся в нарушении функции нерва или определенной группы нервов.

В последние годы для обозначения синдромов поражения периферической нервной системы стали использовать греческое слово «pathos», что означает «страдание», а используемые ранее термины, например, «неврит», заменили на «невропатию», «радикулит» на «радикулопатию» и т. д. Если воспаляется несколько нервов, то это полиневропатия, если один нерв, то мононеврит. Когда причиной воспаления нервов является, например, диабет, говорят о диабетической полиневропатии, [1] а если инфекция, то об инфекционной полиневропатии (например герпес, дифтерия и т. д.); [2] если наследственный фактор, то это наследственная полиневропатия; если связанная с нарушением питания, например, злоупотреблением алкоголем, то алкогольная полиневропатия; если полиневропатия появилась на фоне сниженного иммунитета, то это идиопатическая полиневропатия и т. д. [3]

Многие типы периферической невропатии часто вызваны воздействием токсичных химических веществ, недоеданием, травмами и компрессией нервов, а также возникают как результат принятия определенных лекарств, например, препаратов для лечения рака и ВИЧ/СПИДа. [4]

В качестве примера рассмотрим такой распространенный вид невритов, как неврит лицевого нерва, называемый еще параличом Белла, частота встречаемости которого составляет 23 человека на 100 тыс., во всех возрастных группах независимо от пола. Средний возраст заболевших — 40 лет.

Чаще всего паралич лицевого нерва возникает в результате местного переохлаждения. Очагами инфекции нередко служат хронические процессы в полости рта, горла, уха. При остром отите поражение нерва вызывается периневральным отеком сосудистого происхождения. Но чаще паралич лицевого нерва вызывается вирусом herpes zoster в области наружного слухового прохода и барабанной перепонки. [5]

Неврит лицевого нерва развивается в результате:

- опухолевых процессов в мостомозжечковом углу и задней черепной ямке, височной кости, околоушной железе;

- черепно-мозговых травм;

- острого, хронического отита, мастоидита;

- инфекций — сифилиса, туберкулёза, болезни Лайма, ВИЧ-инфекций, малярии, дифтерии, тифа и др.;

- саркоидозов, коллагенозов, амилоидозов;

- синдрома Гийена–Барре;

- рассеянного склероза и многих других заболеваний.

- иногда развитие невропатии лицевого нерва наблюдается во время беременности на фоне нефропатии. [6]

Симптомы неврита

Для всех видов невропатий характерны признаки поражения периферической нервной системы:

- двигательные расстройства как результат поражения двигательных волокон;

- чувствительные расстройства как результат поражения чувствительных проводников;

- вегетативные расстройства, к которым приводит поражение вегетативных волокон. [7]

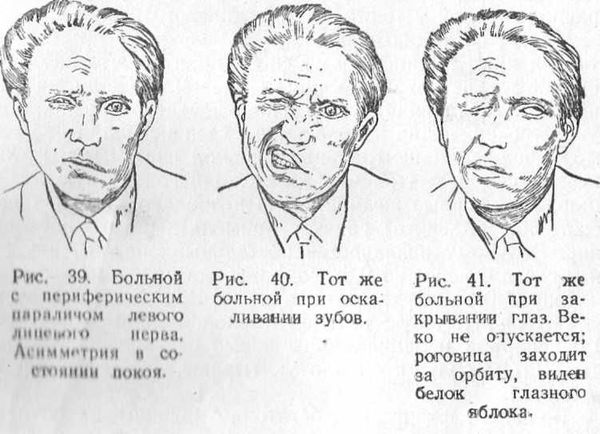

Если говорить конкретно о параличе лицевого нерва, то клиническая картина будет зависеть от того, какое место лицевого нерва по его длиннику поражено. Общие симптомы при любой локализации заключаются в параличе всей мимической мускулатуры лица: лобные складки, складки щеки исчезают, угол рта опущен, бровь приподнята к верху, глаз не закрывается веком, не моргает. Вследствие отсутствия движения век слезы не прогоняются к слезному каналу и выливаются наружу. Степень поражения лицевой мускулатуры бывает различной, от слабого пареза до паралича.

Патогенез неврита

Клиническое течение невропатий — это чаще хронический и длительный процесс, за некоторым исключением, когда на первый план выходят болевые синдромы или мышечная слабость, которые существенно нарушают качество жизни больного. Примерами острого процесса может быть дискогенный радикулит, неврит тройничного нерва, неврит лицевого нерва и др.

Неврит лицевого нерва отличается острым протеканием процесса, стремительно развивающейся слабостью мимических мышц, которая достигает максимума за несколько часов, реже — суток. Характеризуется слезотечением из-за слабости круговой мышцы глаза, иногда — сухостью глаза в результате того, что поражаются слезоотделительные волокна. У примерно 30% больных отмечается болезненная гиперчувствительность к звукам (гиперакузия), у половины — нарушается вкус на передних 2/3 языка с пораженной стороны. Общие симптомы (повышение температуры, слабость, потливость и др.) для неврита лицевого нерва нехарактерны. Кроме того, для этого заболевания не характерен медленно нарастающий парез мимических мышц (в течение недель или месяцев) — как правило, в таких случаях приходится говорить об опухолевой этиологии.

Некоторые исследователи (Лобзин В.С., 1963, 1980) расценивали паралич Белла как острое регионарное ишемическое заболевание лицевого нерва, требующее неотложной помощи. Было показано, что применение сосудорасширяющих и противоотечных препаратов в течение первых двух суток приводит к быстрому излечению. [7]

В пораженной мускулатуре в течение двух недель развивается изменение электровозбудимости, степень которой может быть различна, от легкого снижения до полной реакции перерождения. Поражение лицевого нерва обычно носит односторонний характер. Двустороннее поражение развивается одновременно или с промежутком в 1-2 дня, наблюдается редко.

Классификация и стадии развития неврита

I. Поражения нервных корешков, узлов, сплетений:

4. Травмы сплетений.

II. Множественные поражения корешков, нервов:

1. Инфекционно-аллергические полирадикулоневропатии.

2. Инфекционные полиневропатии.

4. Идиопатические и наследственные.

III. Поражения отдельных спинномозговых нервов:

1. Травматические мононевропатии;

2. Компрессионно-ишемические мононевропатии;

3. Воспалительные мононевропатии.

IV. Поражения черепных нервов:

1. Невропатия (невралгия, используется чаще) тройничного нерва;

2. Невропатия лицевого нерва;

3. Невропатия других черепных нервов.

V. Поражение вегетативных нервов:

1.Нарушения регуляции сосудов;

2.Нарушения регуляции мочеиспускания;

3.Нарушения регуляции моторики кишечники и т.д.

Невропатии черепных нервов:

(Классификация туннельных компрессионно-ишемических невропатий по Жулеву Н.М., Лобзину В.С. 1992 г.)

1.Туннельная компрессионно-ишемическая невропатия лицевого нерва. Паралич Белла неинфекционного происхождения, «идиопатический» паралич Белла.

2. Компрессионно-ишемическая невропатия — невралгия второй и третьей ветви тройничного нерва. Невралгия тройничного нерва туннельного происхождения.

3. Компрессионная невропатия-невралгия языкоглоточного нерва и блуждающего нервов.

Различают одно- и двусторонние поражения лицевого нерва; первичные идиопатические и вторичные в связи с воспалительными процессами в области костного канала височной кости.

Осложнения неврита

В целом острые невропатии, в отличие от хронических, достаточно хорошо лечатся, в легких случаях заканчиваются выздоровлением, в тяжелых — приобретают затяжное течение и зависят от патоанатомических изменений в нерве.

Неврит лицевого нерва нередко характеризуется контрактурами лицевой мускулатуры в качестве остаточных явлений. Патогенез их не ясен, возникают они не всегда. [5] На стороне контрактуры мимических мышц обнаруживаются сужение глазной щели, большая выраженность носогубной складки в покое, спонтанные гиперкинезы в области подбородка, спастические сокращения век, лицевые синкенезии, остаточный парез мимических мышц, у которых отмечается резко повышенная механическая возбудимость. Иногда наблюдается слезотечение. Синкенезии бывают разные, но чаще можно заметить:

Контрактуры усиливаются за счет отрицательных эмоций, физического и умственного напряжения, охлаждения и уменьшаются в состоянии общего комфорта, особенно благотворен при невропатиях сухой теплый климат. [3]

Диагностика неврита

Диагностика обычно не вызывает затруднений, так как клинические проявления паралича лицевой мускулатуры проявляют себя ярко и быстро.

Дифференциальную диагностику проводят с параличом лицевого нерва центрального генеза, болезнью Лайма (в этом случае необходима консультация инфекциониста), синдромом Рамсея-Ханта, синдромом Мелькерссона-Розенталя.

Если затронуты ядро или волокна внутри мозгового ствола, поражение лицевого нерва сопровождает центральный паралич или парез конечностей противоположной стороны (альтернирующий синдром Мийар-Гублера), иногда присоединяется поражение n. Abducentis (синдром Фовиля). Поражение n. facialis в месте выхода его из мозгового ствола обычно сочетается с поражением n. Vestibulocochlearis (глухота) и другими симптомами поражения мосто-мозжечкового угла. [7]

Диагностика невропатий включает ряд лабораторных и инструментальных исследований:

- общий анализ крови, общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови (стандартный набор);

- анализ на сифилис, ВИЧ-инфекцию, болезнь Лайма;

- рентгенография органов грудной клетки для исключения саркоидоза, бруцеллёза;

- МРТ для исключения патологического процесса в стволе мозга или мостомозжечковом углу

- КТ для исключения патологии в области височной кости;

- электронейромиография позволяет подтвердить диагноз и оценить динамику заболевания;

- поясничная пункция с последующим исследованием спинномозговой жидкости для исключения нейроинфекции

Могут потребоваться консультации невролога, отоларинголога, инфекциониста и фтизиатра, если есть подозрение на саркоидоз или туберкулёз легких. [12]

Лечение неврита

Лечение должно носить экстренный характер и включать в себя:

- противовоспалительные препараты (преднизолон);

- противоотечные (магнезия);

- сосудистые (эуфиллин);

- витамины группы В;

- антиагреганты (гепарин). [9]

С учётом того, что в возникновении заболевания может участвовать вирус простого герпеса, дополнительно к преднизолону назначают антивирусные препараты в высоких дозах, например, ацикловир по 200 мг 5 раз в день.

В случае выраженного и/или длительного болевого синдрома добавляют НПВП (вольтарен). С целью улучшения проводимости нерва добавляют нейромидин. При затяжном течении добавляют электростимуляцию, УВЧ, парафиновые аппликации, лечебную гимнастику, лицевой массаж. [8]

В последние годы одним из наиболее популярных направлений в лечении невритов становится китайская медицина, использующая, в частности, иглоукалывание, прижигание и специально подобранные комплексы лечебных трав. [8] Для лечения неврита лицевого нерва назначаются «теплые» и «острые» травы, используются определенные точки воздействия [9] .

На Западе ведутся активные исследования влияния марихуаны на интенсивность болевого синдрома при невритах. Так, многочисленные исследования продемонстрировали высокую эффективность каннабиса у тех пациентов, которым не помогали другие лекарства. Два основных каннабиноида, обнаруженные в каннабисе, тетрагидроканнабинол и каннабидиол, активируют два основных каннабиноидных рецептора эндоканнабиноидной системы в организме. Эти рецепторы регулируют высвобождение нейротрансмиттеров и иммунных клеток центральной нервной системы для управления уровнями боли. Однако назначение марихуаны для лечения болевого синдрома при невропатии сопряжено с рядом сложностей. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе она хорошо переносится, долгосрочные последствия психоактивных и нейрокогнитивных эффектов употребления марихуаны в лечебных целях остаются неизвестными. Клиницисты должны с осторожностью назначать ее пациентам, особенно с болевым синдромом неневропатического происхождения. [14]

Прогноз. Профилактика

Как правило, в отношении неврита лицевого нерва можно сделать благоприятный прогноз. В большинстве случаев заболевание заканчивается полным выздоровлением, функции мимических мышц полностью восстанавливаются, с сохранением минимальной резидуальной симптоматики в некоторых случаях. Часть больных восстанавливается не полностью, формируются контрактуры мимических мышц и патологические синкинезии. Благоприятный прогностический признак — диагностирование неполного паралича у пациента в течение недели. [5] [6] [7]

Пациентам, перенесшим неврит лицевого нерва, следует беречься от переохлаждений, инфекций, выполнить санацию ротовой полости, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, особенно остерегаться рецидива с противоположной стороны. [5]

Источник

Поражения лицевого нерва в практике врача

Рассмотрены виды поражения лицевого нерва, дифференцированы центральный и периферический парез лицевого нерва. Описаны клиническая картина невропатии лицевого нерва, методы оценки тяжести поражения лицевого нерва. Медикаментозные и физические методы лечен

Types of facial nerve affection were considered, central and peripheral pareses of facial nerve were differentiated. Clinical representation of facial nerve neuropathy was described, as well as methods of estimation severity of facial nerve affection. Medicine and physical methods of patients treatment were presented.

_150.jpg)

Весьма интересно выражение чувства тревоги посредством мимики. Тревога — эмоциональное переживание дискомфорта от неопределенности перспективы. По мнению некоторых исследователей, тревога представляет собой комбинацию из нескольких эмоций — страха, печали, стыда и чувства вины. Все эти эмоции в полном объеме изобразил норвежский художник Эдвард Мунк в своей картине «Крик» (фото 1). Он писал: «Я шел по дороге, вдруг солнце зашло, и все небо стало кровавым. При этом я как будто почувствовал дыхание тоски, и громкий бесконечный крик пронзил окружающую природу».

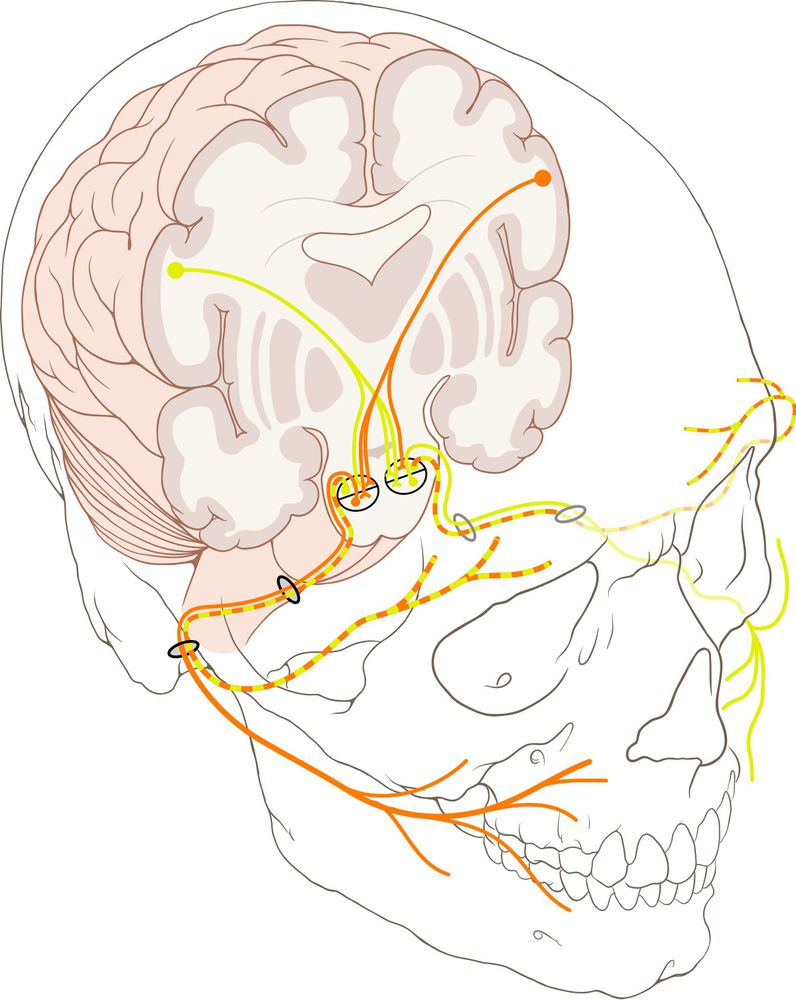

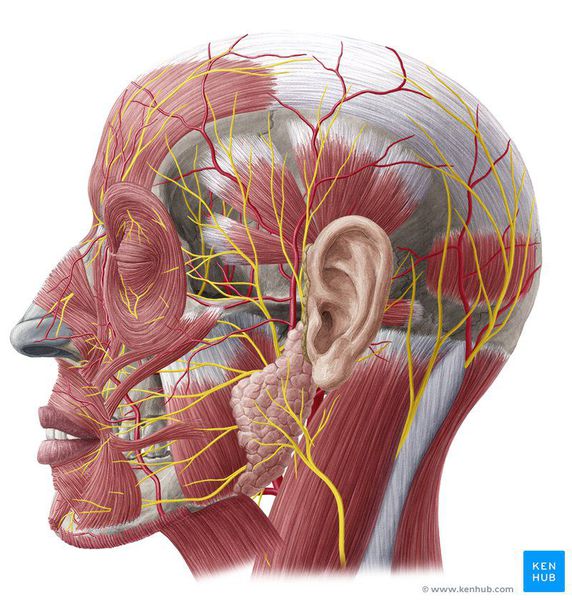

Главной характеристикой мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что все движения мышц лица скоординированы, в первую очередь, посредством лицевого нерва. Лицевой нерв — в основном двигательный нерв, но в составе его ствола проходят чувствительные (вкусовые) и парасимпатические (секреторные) волокна, которые принято рассматривать как составные части промежуточного нерва.

_300.jpg)

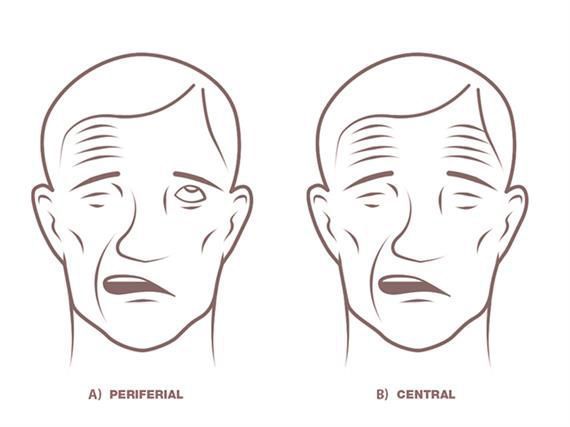

В первую очередь важно дифференцировать центральный и периферический парез лицевого нерва. Центральный парез (односторонняя слабость мышц нижних отделов лица) всегда развивается при поражении нервной ткани выше двигательного ядра лицевого нерва на противоположной от очага стороне. Центральный парез мимических мышц обычно возникает при инсульте и часто сочетается с парезом конечностей на противоположной очагу стороне. Периферический парез (односторонняя слабость мышц всей половины лица) всегда развивается при поражении лицевого нерва от двигательного ядра до места выхода из шилососцевидного отверстия на одноименной стороне (рис. 1).

В настоящее время наиболее часто встречается периферический парез лицевого нерва. При этом выделяют симптомы внутричерепного поражения периферического отдела лицевого нерва и поражения лицевого нерва в костном канале височной кости:

- Синдром Мийяра–Гюблера возникает вследствие мозгового инсульта при одностороннем патологическом очаге в нижней части моста мозга и поражении при этом ядра лицевого нерва или его корешка и корково-спинномозгового пути (на стороне поражения возникает периферический парез или паралич мимических мышц, на противоположной стороне — центральный гемипарез или гемиплегия).

- Синдром Фовилля возникает вследствие мозгового инсульта при одностороннем патологическом очаге в нижней части моста мозга и поражении при этом ядер или корешков лицевого и отводящего нервов, а также пирамидного пути (на стороне поражения возникает периферический парез или паралич мимических мышц и прямой наружной мышцы глаза, на противоположной стороне — центральный гемипарез или гемиплегия).

- Синдром мостомозжечкового угла наиболее часто возникает вследствие невриномы слуховой порции преддверно-улиткового нерва на пути следования лицевого нерва от ствола мозга до входа в костный канал височной кости (медленно прогрессирующее снижение слуха (дебют заболевания), мягкие вестибулярные расстройства, признаки воздействия опухоли на корешок лицевого нерва (парез мимических мышц), корешок тройничного нерва (снижение, а в дальнейшем и выпадение роговичного рефлекса, гипалгезия в области лица), мозжечок — атаксия и др.).

- Симптомы поражения лицевого нерва в фаллопиевом канале (канал в пирамиде височной кости, начинающийся на дне внутреннего слухового прохода и открывающийся шилососцевидным отверстием) зависят от уровня его поражения:

- поражение лицевого нерва в костном канале до отхождения большого поверхностного каменистого нерва, кроме пареза (паралича) мимической мускулатуры, приводит к уменьшению слезоотделения вплоть до сухости глаза и сопровождается расстройством вкуса на передних 2/3 языка, слюноотделением и гиперакузией;

- поражение лицевого нерва до отхождения стремянного нерва дает такую же симптоматику, но вместо сухости глаза повышается слезоотделение;

- при поражении лицевого нерва ниже отхождения стремянного нерва гиперакузия не наблюдается;

- в случае поражения лицевого нерва в месте выхода из шилососцевидного отверстия преобладают двигательные расстройства [4].

Среди различных локализаций поражения периферического отдела лицевого нерва наиболее часто встречается паралич Белла (от 16 до 25 случаев на 100 000 населения) в результате отека и компрессии нерва в костном канале. Частая ранимость лицевого нерва в фаллопиевом канале обусловлена тем, что он занимает от 40% до 70% площади его поперечного сечения (при этом толщина нервного ствола не изменяется, несмотря на сужение канала в отдельных местах). Вследствие этого неврологи рассматривают паралич Белла как туннельный синдром. В настоящее время показано, что в большинстве случаев паралич Белла вызван вирусом простого герпеса I типа. В 1972 г. David McCormic предположил, что активация вируса простого герпеса приводит к поражению лицевого нерва. Позднее группа японских ученых (S. Murakami, M. Mizobuchi, Y. Nakashiro) подтвердили данную гипотезу, обнаружив ДНК вируса простого герпеса в эндоневральной жидкости у пациентов с параличом Белла в 79% случаев.

В патогенезе невропатии лицевого нерва важное место занимает дезинтеграция метаболизма, активация перекисного окисления липидов, повышение калиевой проницаемости мембраны, угнетение антиоксидантных систем, развитие миелино- и аксонопатии лицевого нерва и нарушение нервно-мышечной передачи вследствие блокады высвобождения ацетилхолина из окончаний двигательных аксонов и нарушения взаимодействия ацетилхолина с его рецепторами на постсинаптической мембране.

Клиническая картина невропатии лицевого нерва в основном характеризуется остро развившимся параличом или парезом мимической мускулатуры:

- сглаженность кожных складок на пораженной стороне лица;

- вздутие щеки (симптом паруса) при выдохе и разговоре в момент произношения согласных букв;

- при зажмуривании глаз на больной стороне не закрывается (lagophtalmus — «заячий глаз»), а глазное яблоко поворачивается вверх и слегка кнаружи (симптом Белла);

- твердая пища при жевании попадает между десной и щекой, а жидкая выливается через край рта пораженной стороны (рис. 2).

Максимальная степень утраты функции лицевого нерва достигается в течение первых 48 часов.

Для оценки степени тяжести поражения лицевого нерва используется шкала Хауса–Браакмана (табл.).

Обычно не все ветви лицевого нерва поражаются равномерно, чаще всего вовлекаются нижние ветви (восстановление которых идет медленнее).

По течению заболевания выделяют:

- острую стадию — до двух недель;

- подострый период — до четырех недель;

- хроническую стадию — дольше 4 недель.

Прогноз в отношении восстановления функции лицевого нерва:

- выздоровление при использовании традиционных методов лечения наступает в 40–60% случаев;

- в 20,8–32,2% случаев через 4–6 недель может развиваться контрактура мимических мышц (сведение мышц пораженной половины лица, создающее впечатление, что парализована не больная, а здоровая сторона).

Неблагоприятными прогностическими признаками являются: полный мимический паралич, проксимальный уровень поражения (гиперакузия, сухость глаза), заушная боль, наличие сопутствующего сахарного диабета, отсутствие выздоровления через 3 недели, возраст старше 60 лет, выраженная дегенерация лицевого нерва по результатам электрофизиологических исследований.

В 1882 г. W. Erb предложил определять тяжесть поражения лицевого нерва по результатам электрофизиологического исследования. Так, различают легкое поражение без изменений электровозбудимости лицевых мышц (длительность болезни не превышает 2–3 недели), среднее — с частичной реакцией перерождения (выздоровление наступает через 4–7 недель) и тяжелое — с полной реакцией перерождения (выздоровление (неполное) наступает через много месяцев).

Однако классический метод электродиагностики не лишен недостатков. «Золотым стандартом» оценки функции лицевого нерва является электронейромиография (ЭМГ). Применение электрофизиологических методов исследования в остром периоде позволяет ответить на ряд основных вопросов (D. C. Preston, B. E. Shapiro, 2005):

- Центральный или периферический парез лицевого нерва?

- Поражен ствол лицевого нерва или отдельные его ветви?

- Какой процесс превалирует — демиелинизация, аксонопатия или смешанный процесс?

- Каков прогноз восстановления?

Первое ЭМГ-исследование при невропатии лицевого нерва рекомендуется провести в первые 4 дня после парализации. Исследование состоит из двух частей: ЭМГ лицевого нерва и исследования мигательного рефлекса с двух сторон. Второе ЭМГ-исследование рекомендуется проводить через 10–15 дней от парализации. Третье исследование рекомендуется проводить через 1,5–2 месяца от начала парализации. Кроме того, в процессе лечения часто возникает необходимость оценить эффективность проводимой терапии. Тогда проводятся дополнительные исследования в индивидуальном порядке.

Целью лечебных мероприятий при невропатии лицевого нерва является усиление крово-и лимфообращения в области лица, улучшение проводимости лицевого нерва, восстановление функции мимических мышц, предупреждение развития мышечной контрактуры. Лечение является наиболее эффективным, если оно началось в пределах 72 часов после первых проявлений, и менее эффективно через 7 дней после начала заболевания.

В раннем периоде (1–10 день болезни) при невропатии лицевого нерва с целью уменьшения отека в фаллопиевом канале рекомендуют лечение гормонами. Так, чаще всего применяют преднизолон в суточной дозе 60–80 мг на протяжении 7 дней с последующей постепенной отменой в течение 3–5 дней. Глюкокортикоиды необходимо принимать до 12 часов дня (в 8:00 и 11:00) одновременно с препаратами калия. Применение гормонов в 76% случаев приводит к выздоровлению или значительному улучшению. Однако, по мнению ряда исследователей, наиболее целесообразным следует считать периневральное введение гормональных препаратов (25 мг (1 мл) гидрокортизона с 0,5 мл 0,5% раствора новокаина) относительно пострадавшего нервного ствола. При периневральном введении кортикостероидов происходит фармакологическая декомпрессия пораженного лицевого нерва. Сводные данные различных авторов свидетельствуют об успешных результатах лечения паралича Белла с помощью этого метода в 72–90% случаев. Лечение гормонами необходимо сочетать с приемом противовирусных средств. Показаны также антиоксиданты (альфа-липоевая кислота).

Помимо медикаментозных препаратов при лечении невропатии лицевого нерва широко используют различные физические методы лечения. Так, в раннем периоде назначают лечение положением, которое включает следующие рекомендации:

- спать на боку (на стороне поражения);

- в течение 10–15 минут 3–4 раза в день сидеть, склонив голову в сторону поражения, поддерживая ее тыльной стороной кисти (с опорой на локоть);

- подвязывать платок, подтягивая мышцы со здоровой стороны в сторону поражения (снизу вверх), стремясь при этом восстановить симметрию лица.

Для устранения асимметрии лица проводится лейкопластырное натяжение со здоровой стороны на больную. Лейкопластырное натяжение в первые сутки проводят по 30–60 минут 2–3 раза в день, преимущественно во время активных мимических действий (например, при разговоре и т. п.). Затем время лечения увеличивается до 2–3 часов.

Лечебная гимнастика проводится в основном для мышц здоровой стороны: дозированное напряжение и расслабление отдельных мышц, изолированное напряжение (и расслабление) мышечных групп, которые обеспечивают определенную мимику (смех, внимание, печаль и т. д.) или активно участвуют в артикуляции некоторых губных звуков (п, б, м, в, ф, у, о). Занятие гимнастикой продолжается 10–12 минут и повторяется 2 раза в течение дня.

Массаж начинают через неделю сначала здоровой стороны и воротниковой зоны. Приемы массажа (поглаживание, растирание, легкое разминание, вибрация) проводят по очень щадящей методике.

С первых дней заболевания рекомендуется электрическое поле УВЧ, переменное магнитное поле, иглорефлексотерапия [1]. Методика проведения иглорефлексотерапии предусматривает три основных момента: во-первых, воздействовать на здоровую половину лица в целях расслабления мышц и тем самым уменьшить перерастяжение мышц больной половины лица; во-вторых, одновременно с воздействием на точки здоровой стороны использовать 1–2 отдаленные точки, оказывающие нормализующее влияние на мышцы как больной, так и здоровой стороны; в-третьих, акупунктуру на больной половине лица, как правило, необходимо проводить по возбуждающему методу с воздействием на точки в течение 1–5 минут [3].

В основном периоде (с 10–12 дня) заболевания продолжают прием альфа-липоевой кислоты, а также витаминов группы В. С целью восстановления проведения нервных импульсов по лицевому нерву назначают ипидакрин. Проведенные исследования Т. Т. Батышевой с соавт. (2004) показали, что применение ипидакрина в комплексе с альфа-липоевой кислотой ускоряет восстановление двигательных реакций при параличе Белла в 1,5 раза. Кроме того, при проведении терапии ипидакрином не наблюдалось развития реакции перерождения лицевого нерва с формированием контрактур [2].

Медикаментозную терапию сочетают с лечебной гимнастикой. Рекомендуются следующие специальные упражнения для мимических мышц:

- Поднять брови вверх.

- Наморщить брови («хмуриться»).

- Закрыть глаза.

- Улыбаться с закрытым ртом.

- Щуриться.

- Опустить голову вниз, сделать вдох и в момент выдоха «фыркать» («вибрировать губами»).

- Свистеть.

- Расширять ноздри.

- Поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы.

- Опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы.

- Улыбаться с открытым ртом.

- Погасить зажженную спичку.

- Набрать в рот воду, закрыть рот и полоскать, стараясь не выливать воду.

- Надуть щеки.

- Перемещать воздух с одной половины рта на другую попеременно.

- Опустить углы рта вниз при закрытом рте.

- Высунуть язык и сделать его узким.

- Открыв рот, двигать языком вперед-назад.

- Открыв рот, двигать языком вправо, влево.

- Выпячивать вперед губы «трубочкой».

- Следить глазами за двигающимся по кругу пальцем.

- Втягивать щеки при закрытом рте.

- Опустить верхнюю губу на нижнюю.

- Кончиком языка водить по деснам попеременно в обе стороны при закрытом рте, прижимая язык с разной степенью усилия.

Упражнения для улучшения артикуляции:

- Произносить буквы о, и, у.

- Произносить буквы п, ф, в, подводя нижнюю губу под верхние зубы.

- Произносить сочетание этих букв: ой, фу, фи и т. д.

- Произносить слова, содержащие эти буквы, по слогам (о-кош-ко, и-зюм, и-вол-га и т. д.).

Назначают массаж пораженной половины лица (легкие и средние поглаживания, растирания, вибрация по точкам). При отсутствии электродиагностических признаков контрактур применяют электростимуляцию мимических мышц. При затянувшемся течении заболевания (особенно начальных признаках контрактуры мимических мышц) показаны фонофорез гидрокортизона (при доклинической контрактуре) или трилона Б (при выраженной клинической контрактуре) на пораженную половину лица и область проекции шилососцевидного отверстия), грязевые (38–40 °С) аппликации на пораженную половину лица и воротниковую зону, иглорефлексотерапия (при наличии выраженных контрактур иглы вводят в симметричные акупунктурные точки как здоровой, так и больной половины лица (по тормозному методу), причем в точках здоровой половины иглы оставляют на 10–15 минут, а в точках больной половины — на более длительное время) [5].

В последнее время при контрактуре мимических мышц лица широко применяют инъекции препаратов ботулинического токсина. При отсутствии эффекта от консервативной терапии с целью восстановления функции лицевого нерва рекомендуется оперативное лечение (декомпрессия нерва в фаллопиевом канале).

Литература

- Гурленя А. М., Багель Г. Е. Физиотерапия и курортология нервных болезней. Минск, 1989. 397 с.

- Маркин С. П. Восстановительное лечение больных с заболеваниями нервной системы. М., 2010. 109 с.

- Мачерет Е. Л. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы. Киев. 1989. 229 с.

- Попелянский Я. Ю. Болезни периферической нервной системы. М.: Медицина, 1989. 462 с.

- Стрелкова Н. И. Физические методы лечения в неврологии. М., 1991. 315 с.

С. П. Маркин, доктор медицинских наук

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ, Воронеж

Источник

.png)

.jpg)

_500.gif)