- Синегнойная палочка

- Симптомы синегнойной палочки

- Синегнойная палочка. Устойчивость к препаратам

- Синегнойная палочка. Лечение

- Народная медицина при лечении синегнойная палочка

- Чем убить синегнойную палочку

- Характеристика синегнойной палочки

- Чем опасна синегнойная палочка

- Как бороться с синегнойной палочкой

- Дезсредства для борьбы с синегнойной палочкой

Синегнойная палочка

Pseudomonas aeruginosa. В переводе с латинского – синегнойная палочка – одна из представительниц условно-патогенной флоры. Синегнойная палочка имеет удлиненную форму и обладает значительной подвижностью, может жить в воде, почве, на кожных покровах, в носоглотке и кишечнике абсолютно здорового человека.

Симптомы синегнойной палочки

Источники заражения – больные синегнойной палочкой, предметы обихода.

Синегнойная палочка весьма коварная бактерия. Она является возбудителем гнойно-воспалительных процессов, поражает чаще всего людей с ослабленным иммунитетом. Синегнойная палочка имеет статус внутрибольничной инфекции.

Симптомы синегнойной палочки проявляются на поврежденных участках кожи с нарушенными механизмами защиты (на месте порезов, ожогов, гнойных ран и т.д.). Симптомы синегнойной палочки могут также проявиться и вызвать воспаление при попадании на слизистые организма. Синегнойная палочка, симптомами которой могут быть инфекции мочевыводящих путей, пневмония, эндокардит, инфекции ЦНС, инфекции костно-мышечного аппарата, ЖКТ), быстро начинает процесс бурной жизнедеятельности, выделять токсины.

Синегнойная палочка. Устойчивость к препаратам

Синегнойная инфекция может вызывать заболевания хронического характера. Например, синегнойная инфекция мочеполовых путей может длиться месяцами или даже годами, причем постепенно нарушая работу других органов и систем.

Синегнойная инфекция показывает высокую устойчивость к антибактериальным препаратам. Поэтому для подавления инфекции требуются более сильные антибиотики и более длительный курс лечения.

Синегнойная палочка. Лечение

Лечение синегнойной инфекции сильными антибиотиками пагубно отражается на состоянии слизистой ЖКТ. Так как вместе с синегнойной палочкой , лечение которой требует длительного и комплексного подхода, антибактериальные препараты повреждают слизистую кишечника, убивают полезную микрофлору ЖКТ, без которой защитные функции организма ослабевают. Поэтому в комплекс лечения синегнойной палочки должны входить препараты, нормализующие микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Антибиотики + пробиотики — двойной удар при лечении синегнойной палочки .

Бифидум – Жидкий концентрат бифидобактерий в сочетании с сорбентом «Экофлор при лечении синегнойной палочки наряду с базовой терапией восстанавливают количество полезных микроорганизмов, повышают сопротивляемость организма.

Бактерии препарата «Бифидум – Жидкий концентрат бифидобактерий» чрезвычайно активны. Благодаря способности к антагонизму они подавляют вместе с синегнойной палочкой другие бактерии условно-патогенной флоры и предотвращают развитие дисбактериоза. Более того, местное применение препарата (интернозально, вагинально, урогенетально) предотвратит проникновение болезнетворных микроорганизмов и вытеснит синегнойную палочку из носоглотки, мочеполовых путей, снимет воспаление, снизит риск рецидивов.

Бифидум – Жидкий концентрат бифидобактерий применяется на кожу в виде аппликаций на поврежденные поверхности. Бифидобактерии препарата способствуют быстрой заживляемости, подавляет рост условно-патогенных бактерий.

Экофлор – сорбент, выведет из организма токсины – продукты жизнедеятельности синегнойной палочки , участвует в восполнении недостаточного количества бактерий, не затрагивает полезные вещества.

Источник

Народная медицина при лечении синегнойная палочка

Поиск путей повышения эффективности лечения больных с нозокомиальными инфекциями является актуальной проблемой практического здравоохранения. Актуальность проблемы обусловлена сохраняющимися в XXI веке частотой и тяжестью течения инфекций, трудностями ранней диагностики, негативными последствиями для здоровья пациентов. Ввиду повсеместной распространенности нозокомиальных инфекций профилактика и повышение эффективности лечения носят глобальный характер [5]. Так, по данным статистики, ежегодно в Российской Федерации от нозокомиальных инфекций страдает 2-2,5 млн человек [5]. По различным оценкам, нозокомиальными инфекциями поражены 5-10% пациентов стационаров [2; 5]. Нозокомиальные инфекции являются второй по частоте причиной всех неблагоприятных последствий госпитализации [5]. Удельный вес хирургических больных в общей структуре нозокомиальных инфекций достигает 85% в масштабах страны [5]. Четвертая часть случаев внутрибольничного инфицирования происходит в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [5]. Практическая медицинская деятельность свидетельствует об увеличении сроков лечения пациентов с нозокомиальными инфекциями в 2,5 раза по сравнению с аналогичными пациентами без признаков инфекции [5]. Таким образом, выписка из стационара пациентов с нозокомиальными инфекциями задерживается в среднем на 10 дней, что влечет к увеличению стоимости лечения [5]. Помимо этого, внутрибольничное инфицирование приводит к потере репутации лечебного учреждения, что трудно оценить в финансовом выражении [5].

Одним из наиболее частых возбудителей нозокомиальных инфекций является Pseudomonas aeruginosa. Этим микроорганизмом обусловлено 16% случаев нозокомиальных пневмоний, 12% нозокомиальных инфекций мочевыводящих путей, 8% инфекций хирургических ран, 10% случаев инфекций кровотока [5]. В исследовании NPRS, проведенном в России и охватывающем 28 стационаров в 14 городах, показано, что уровень резистентности синегнойной палочки как возбудителя нозокомиальных инфекций в ОРИТ составляет: к меропенему — 3%, к амикацину — 6,3%, к цефтазидиму — 12,2%, к имипенему — 22,9%. Высокий уровень резистентности отмечен к ципрофлоксацину (32,8%) и гентамицину (73,9%) [2].

С целью лечения пациентов с амикацин-резистентной синегнойной инфекцией в НУЗ «ДКБ на ст. Челябинск ОАО «РЖД» на фоне антибактериальной терапии используется вакцина «Псевдовак». Препарат представляет собой комбинированную вакцину 7 иммунотипов, содержащую структурные и внеклеточные антигены инактивированных нагреванием штаммов Pseudomonas aeruginosa [3]. Учитывая определенные трудности при выборе оптимального и адекватного режима терапии синегнойной инфекции, а также ввиду характерных множественных механизмов вирулентности и быстрого формирования полирезистентности, в том числе в процессе лечения, проведена оценка эффективности выбранного метода лечения инфицированных больных.

Цель изучения. Оценка результатов внедрения в клиническую практику метода лечения амикацин-резистентной синегнойной инфекциии с помощью вакцины «Псевдовак» на фоне антибактериальной терапии у оперированных пациентов с острым тяжелым панкреатитом, инфицированным панкреонекрозом на базе НУЗ «ДКБ на ст. Челябинск ОАО «РЖД».

Пациенты и методы исследования. Изучены медицинские карты стационарных больных НУЗ «ДКБ на ст. Челябинск ОАО «РЖД», проходивших лечение в ОРИТ в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2015 года. Отобраны 22 истории болезни пациентов с клиническим диагнозом: острый тяжелый панкреатит, инфицированный панкреонекроз, и сформированы группы – исследования и сравнения.

Критерии включения: оперированные пациенты с диагнозом острый тяжелый панкреатит, инфицированный панкреонекроз, у которых при бактериологическом исследовании отделяемого операционной раны выявлялась Pseudomonas aeruginosa в диагностическом титре 105 и более. Точкой включения больных в группу исследования являлось обнаружение в результатах бактериологических исследований амикацин-резистентной синегнойной палочки, чувствительной к полимиксину В.

Критерии исключения: легкая форма острого панкреатита — 12 пациентов, больные острым тяжелым панкреатитом, умершие в раннюю фазу заболевания — 1 пациент, пациенты с неинфицированным панкреатогенным инфильтратом, которые не были оперированы – 3 пациента.

В группу исследования включены 12 пациентов, у которых в ранах выявлена амикацин-резистентная синегнойная палочка в диагностическом титре 105 и более. Данным больным с целью лечения вводилась вакцина «Псевдовак» на фоне антибактериальной терапии.

Группу сравнения составили 10 пациентов, у которых также выявлена амикацин-резистентная синегнойная инфекция в диагностическом титре 105 и более, но их лечение осуществлялось с использованием антибактериальной терапии без применения вакцины «Псевдовак».

В качестве препарата антибактериальной терапии в обеих группах использовался Полимиксин В, который вводился внутривенно, с интервалом 12 часов, в суточной дозировке 2 мг/кг, но не более 150 мг. Вакцина «Псевдовак» вводилась пациентам группы исследования внутримышечно по следующей схеме, рекомендованной производителем: день 1-й – 0,2 мл, день 4-й – 0,4 мл, день 6-й – 0,6 мл, день 8-й – 0,8 мл, день 10-й – 1,0 мл. Начало введения соответствовало дню обнаружения в результатах бактериологических исследований Pseudomonas aeruginosa в диагностически значимом титре 105 и более.

Среди 12 больных группы исследования у 7 пациентов в связи с выявлением гнойного оментобурсита выполнялась верхнесрединная лапаротомия, вскрытие, дренирование, тампонирование сальниковой сумки. У 5 пациентов с гнойным оментобурситом и левосторонней забрюшинной флегмоной проведена верхнесрединная лапаротомия, вскрытие, дренирование, тампонирование сальниковой сумки и вскрытие, дренирование и тампонирование левосторонней забрюшинной флегмоны.

Среди 10 пациентов группы сравнения у 6 пациентов с гнойным оментобурситом выполнялась верхнесрединная лапаротомия, вскрытие, дренирование, тампонирование сальниковой сумки. У 4 пациентов с гнойным оментобурситом и левосторонней забрюшинной флегмоной проведена верхнесрединная лапаротомия, вскрытие, дренирование, тампонирование сальниковой сумки и вскрытие, дренирование и тампонирование левосторонней забрюшинной флегмоны. В дальнейшем пациентам обеих групп производились этапные санации.

Во всех случаях операционные раны не ушивались, были сформированы на швах – держалках, тампонирование выполнялось при помощи перчаточно-марлевых тампонов.

Возрастной диапазон пациентов составил от 34 до 65 лет. В группе исследования пациентов в возрасте от 34 до 40 лет, от 40 до 55 лет, от 55 до 65 лет насчитывается по 4 человека, что составило 33,3% от общего количества пациентов данной группы. Группа сравнения включает пациентов в возрасте от 34 до 40 лет – 3 человека, от 40 до 55 лет — 6 человек, от 55 до 65 лет – 1 человек. Доля пациентов возрастных категорий, входящих в группу сравнения, от общего количества пациентов указанной группы составила 30, 60 и 10% соответственно. Средний возраст пациентов группы исследования — 47,5 года (стандартное отклонение – 9,69), группы сравнения – 45,4 года (стандартное отклонение – 8,14). Таким образом, возрастные категории и средней возраст пациентов двух групп позволяют объективно осуществлять сравнительный анализ действия лекарственного препарата с учетом возрастных изменений фармакокинетики.

При сравнении половой принадлежности больных в сформированных группах установлено преобладание пациентов мужского пола: в группе исследования – 10 человек, в группе сравнения – 7 человек.

В группах оценивались степень тяжести состояния больных по шкалам Ranson, Apache II, а также нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем пациентов с помощью модифицированной шкалы Marshall.

Средний балл тяжести состояния пациентов группы исследования по шкале Apache II составил 10,5 балла, группы сравнения – 10,8 балла. По шкале Ranson среднее значение тяжести состояния пациентов в обеих группах составило 6 баллов. Согласно шкале Marshall выявлено наличие органной дисфункции сердечно-сосудистой системы у 8 пациентов группы исследования и у 6 пациентов группы сравнения, по 4 случая в каждой группе пациентов отмечается органная дисфункция дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Эти данные свидетельствуют об отсутствии значимых различий между группами в отношении степени тяжести основного заболевания, что позволяет обеспечить объективный подход в оценке результатов применения вакцины «Псевдовак».

С целью изучения микробной флоры во время каждого хирургического вмешательства (первичной операции и этапных санаций) взятие материала для бактериологического исследования производилось после вскрытия гнойно-некротических полостей и эвакуации гноя. Оценка результатов выполнялась со дня обнаружения Pseudomonas aeruginosa в диагностически значимом титре 105 и более. Таким образом, первый посев – в день обнаружения в бактериологическом посеве амикацин-резистентной синегнойной палочки, второй посев – на 10-й день, третий посев – на 13-й день, четвертый посев – на 15-й день, пятый посев – на 17-й день, шестой посев – на 20-й день в послеоперационном периоде.

Бактериологическое исследование проводилось с использованием сред обогащения: «Питательная среда № 8 ГРМ» (состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с калием фосфорнокислым 2-зам., панкреатический гидролизат казеина, экстракт пекарных дрожжей, натрий хлористый, глюкоза, рН 7,3±0,2), «Питательная среда № 9 ГРМ» (состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, калий сернокислый, магний хлористый, экстракт пекарных дрожжей, агар, рН 7,4±0,2). Производитель сред: ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии».

Статистическая обработка данных производилась с помощью программного обеспечения StatSoft Statistica 10.0, Microsoft Office Excel 2007.

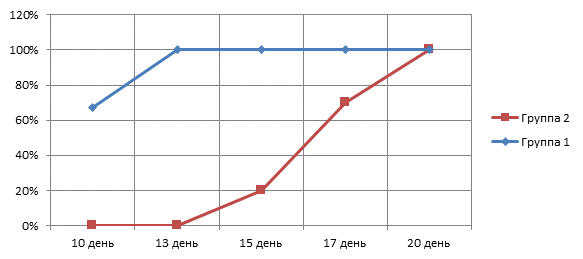

Результаты. В группе исследования с начала применения Полимиксина В и вакцины «Псевдовак», по данным бактериологических исследований, установлено отсутствие роста синегнойной инфекции на диагностических средах в сроки до 10 дней у 8 пациентов и до 13 дней у 100% больных. Это позволяет сделать вывод об эффективности применения вакцины «Псевдовак» для эрадикации синегнойной инфекции, чувствительной исключительно к Полимиксину В.

По результатам данных бактериологических посевов из операционных ран пациентов группы сравнения с начала применения Полимиксина В без применения вакцины «Псевдовак» выявлялись диагностически значимые титры амикацин-резистентной Pseudomonas aeruginosa 105 и более в срок до 13 дней у всех пациентов. Отрицательные результаты бактериологических посевов были зафиксированы на 15-й день у двух пациентов (20% пациентов), на 17-й день у семи больных (70% пациентов), на 20-й день у десяти наблюдаемых – 100% пациентов (рисунок).

Сроки элиминации микрофлоры

Учитывая неоднократное выявление синегнойной инфекции в течение срока лечения, у пациентов возникала необходимость коррекции дозы Полимиксина В, как следствие, увеличивались продолжительность антибактериальной терапии и стоимость лечения. Анализ суммарной стоимости использованных курсовых доз Полимиксина В и вакцины «Псевдовак» отражен в таблице.

Источник

Чем убить синегнойную палочку

Есть группа условно патогенных бактерий, которые проявляют свои вредные свойства только в определенных условиях. К ним относится и синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa.

Характеристика синегнойной палочки

Эта подвижная грамотрицательная бактерия имеет форму палочки с закругленными концами размером 2 х 0,5 мкм в среднем. Она снабжена жгутиками для передвижения в пространстве.

Является облигатным аэробом, т.е. может существовать только в условиях наличия кислорода.

Синегнойная палочка обитает в воде, почве, воздухе, на растениях, предметах, в небольшом количестве есть в ЖКТ и верхних дыхательных путях человека.

Она способна вырабатывать токсины и вещества, которые поражают ткани организма, клетки печени, лейкоциты, легочный сурфактант, а также выделяет ряд пигментов, один из которых имеет сине-зеленый цвет, что определяет название микроорганизма.

Успешно конкурирует с другими микробами. Обладает большой устойчивостью к антибиотикам, антисептикам, факторам окружающей среды.

У этих бактерий есть интересная особенность — они образуют колонии, которые покрываются специальной защитной пленкой. Им приписывают «социальное поведение». Коллективный разум таких сообществ направлен на борьбу с неблагоприятными условиями.

Входными воротами для инфекции могут служить поврежденные слизистые оболочки и кожа, ЖКТ, конъюнктива глаза, пупочная ранка у новорожденных и др.

Чем опасна синегнойная палочка

Особое свойство данной бактерии, как и любого условно патогенного организма — способность активизироваться и проявлять свои негативные качества при ослаблении иммунитета.

Инфекция проявится в следующих случаях:

- при сниженных защитных силах организма (пожилой возраст, дети первых месяцев жизни, ВИЧ, лейкозы и другие онкозаболевания, сахарный диабет, хронический бронхит, муковисцидоз, необходимость постоянного гемодиализа, обширные ожоги, приём гормонов);

- попадание возбудителя во внутренние среды (длительная ИВЛ, катетеризация полостей и т.п.);

- большая микробная нагрузка.

Последняя часто возникает в реанимационных, ожоговых и хирургических отделениях гнойного профиля. Излюбленные места палочки: катетеры, интубационные трубки, аппараты ИВЛ, умывальники, кондиционеры, краны. Поэтому долгое пребывание и так ослабленного организма в этих местах — огромный риск развития осложнений, которые вызывает бактерия.

При активизации палочки возникают заболевания мочевыделительной системы (у 35% больных), пневмонии (5-10%), гнойные раневые процессы, энтериты, энцефалиты, остеомиелиты. В тяжелых случаях развивается сепсис, вплоть до летального исхода.

Как бороться с синегнойной палочкой

Борьба с этим микроорганизмом — нелегкая задача. Этому способствуют:

- его большая устойчивость к различным антисептикам;

- нечувствительность ко многим антибактериальным препаратам;

- защитные свойства и «социальное поведение» колоний возбудителя инфекции;

- слабый иммунный ответ больных из группы риска.

Успешному противостоянию бактерии помогают:

- сокращение сроков пребывания больных в отделениях группы риска (реанимация, ожоговое и др.);

- повышение иммунитета пациентов;

- соблюдение строгих санитарных требований в стационарах и борьба с внутрибольничной инфекцией;

- применение физических методов обеззараживания инструментов и медицинских изделий (кипячение, автоклавирование);

- использование 3% перекиси водорода, 5-10% раствора хлорамина и современных дезсредств (линейки Септолит) для обработки поверхностей.

Дезсредства для борьбы с синегнойной палочкой

Российская компания Сателлит производит профессиональные дезинфицирующие препараты последнего поколения, способные справиться с большинством известных патогенных и условно патогенных микроорганизмов, в том числе синегнойной палочкой.

Они обладают необходимыми свойствами: низкой токсичностью, широким спектром антимикробного действия (убивают и грамположительные, и более патогенные грамотрицательные бактерии, вирусы, грибки), простотой использования, небольшим временем экспозиции. Все они разрешены Роспотребнадзором.

«Септолит Тетра» и «Септолит Плюс» — высокоэффективные концентрированные дезинфектанты, сочетающие в себе и обеззараживающие и отличные моющие свойства. Это позволяет использовать их растворы для уборки и дезинфекции окружающих поверхностей, инструментов, медицинской аппаратуры, посуды, биологических отходов.

Хлорсодержащие таблетки «Септолит ДХЦ» быстро растворяются в воде, а полученный рабочий раствор легко справится с колониями синегнойной бактерии.

«Септолит Антисептик» на спиртовой основе незаменим для обработки как рук медперсонала и пациентов, так и небольших поверхностей и изделий.

Все эти средства можно приобрести в интернет-магазине septolit.ru.

Синегнойная палочка — очень серьёзный противник. Но благодаря современным дезинфектантам и антибактериальным препаратам, можно эффективно от неё защищаться.

Источник