- Киста копчика (эпителиальный копчиковый ход)

- Киста копчика (эпителиальный копчиковый ход)

- Деликатная и сложная проблема

- Запись на прием врача хирурга по тел. +7(495)755-79-18

- Киста копчика. Что это? Что является причиной? Классификация

- Профилактика. Как можно избежать осложнений и рецидива?

- Основные профилактические мероприятия:

- Что беспокоит при кисте копчика? Симптомы

- Лечение кисты копчика (предоперационное обследование, подготовка, операции)

- Послеоперационный период. Перевязки после операции

- Реабилитация. Профилактика рецидива. Прогноз

- Осложнения и последствия

- Кокцигодиния — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы кокцигодинии

- Патогенез кокцигодинии

- Классификация и стадии развития кокцигодинии

- Осложнения кокцигодинии

- Диагностика кокцигодинии

- Лечение кокцигодинии

- Медикаментозная терапия

- Мануальная терапия

- Физиотерапия

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Киста копчика (эпителиальный копчиковый ход)

- Прием хирурга в Москве

- Операции и манипуляции

- Перевязки в Москве

- Врач хирург на дом в Москве

Киста копчика (эпителиальный копчиковый ход)

Деликатная и сложная проблема

При осложнении эпителиальной кисты копчика (абсцедирование, нагноение, рецидив) человек в большинстве случаев лишается возможности поддерживать привычный образ и качество жизни. Появляются раздражающая боль, мучительный дискомфорт, серозное или гнойное отделяемое, неприятный запах, пачкается белье, становятся необходимы дополнительные гигиенические процедуры. Нередко просто невозможно нормально сидеть. И это еще не весь список неудобств.

Многие в такой ситуации вынуждены отказываться от привычных активностей, занятий спортом и даже от интимной жизни. Все это действует угнетающе. Деликатности добавляет то, что киста копчика клинически проявляет себя чаще в подростковом возрасте или период полового созревания. Подростки, как известно, особенно болезненно относятся к таким проблемам, хотя изо всех сил постараются этого не показывать. Для них особенно важны мудрый совет, понимание, помощь и своевременная консультация врача хирурга.

Сложность этой патологии заключается в том, что очень часто бывают рецидивы (повторы) после неправильной подготовки к хирургическому вмешательству, недостаточно радикально проведенной операции (неполное удаление кисты, свищей и затеков), невнимательного ведения в послеоперационном периоде, не выполнении рекомендаций врача, игнорировании элементарных гигиенических процедур и других причин. Некоторым приходится переносить хирургические вмешательства по поводу кисты копчика не один, не два раза, а многократно. Вы не поверите, но до сих пор встречаются люди, которые мучаются всю жизнь из-за рецидивов. Это снижает качество жизни и это безусловно трагедия. Так быть не должно.

Необходимо изначально отнестись очень серьезно к этому заболеванию и первичной операции. Согласитесь, никто не хочет оперироваться многократно. Впрочем, не менее серьезно, а возможно и более, нужно отнестись к повторному хирургическому вмешательству, если все же клиническая ситуация рецидивировала. Очень важно не допустить хронизации и продолжения вялотекущего процесса. Киста копчика не совсем обычная и совсем не рядовая проблема. Выбор клиники и врача, чрезвычайно важен, чтобы максимально снизить риск рецидива. Необходима консультация и операция у квалифицированного хирурга специалиста, который имеет опыт в лечении этой патологии.

Запись на прием врача хирурга по тел. +7(495)755-79-18

Киста копчика. Что это? Что является причиной? Классификация

В детстве копчиковая киста практически не дает о себе знать, так как в полости образования нет инфекции, нет активного роста волос и секреции желез. Клинические проявления заболевания происходят обычно в 13-30 лет. Как правило, в эти годы жизни имеется усиленный рост волос, активная секреция потовых и сальные желез, в том числе и внутри кисты. Волосы в кисте растут, а железы выделяют свой секрет внутрь образования. Все это скапливается.

Когда полость переполняется, появляется неприятный дискомфорт, может появиться мучительная боль, мокнутие, зуд и другие симптомы. Затем между ягодицами в области копчика открывается одна или несколько первичных серозных дырочек (серозных свищей). Содержимое образования (серозное отделяемое, пучки волос) выделяется наружу. При появлении отверстий микроорганизмы активно заселяют полость (инфицирование) в которой их раньше не было. Если по какой-то причине сообщение с внешней средой закрывается, происходит задержка эвакуации (удаления) отделяемого из образования. Возникает переполнение, напряжение, острое воспаление и абсцедирование (нагноение).

Так сложилось, что у этой патологии много различных названий. Иногда это путает или может ввести в заблуждение. Если нет воспаления, образование называется неосложненная киста копчика, дермоидная киста или эпителиальный копчиковый ход. В англоязычной литературе чаще встречаются пилонидальная киста или пилонидальный синус (pylonidal cyst, pylonidal sinus, волосяная или волосатая киста, «волосяное гнездо») из-за наличия внутри волос. Отверстия или дырочки, которые возникают первично или вторично, называются свищами области копчика. Когда появляется острое воспаление и обострение хронического, происходит нагноение и абсцедирование диагноз звучит, как абсцесс, нагноившаяся киста копчика или нагноившийся эпителиальный копчиковый ход. Все эти названия описывают разные стадии или особенности одного и того же процесса.

Тем не менее, чаще всего в клинической практике используется следующая классификация:·

- Киста копчика неосложненная воспалением (без клинических проявлений)

- Острое или обострение хронического воспаления кисты копчика

- Хроническое воспаление (вялотекущий процесс) кисты копчика

- Ремиссия воспалительного процесса (холодный период)

Профилактика. Как можно избежать осложнений и рецидива?

Если у вас неосложненная киста, необходимо сделать все, чтобы избежать воспаления, нагноения и постараться не давать развиться клиническим проявлениям.

Основные профилактические мероприятия:

- Соблюдать все правила личной и интимной гигиены

- Промывать межьягодичную складку

- Носить свободную, чистую, экологичную одежду (отказ от тесной, узкой, синтетической одежды)

- Исключить травматизацию области копчика

- Исключить длительное сидячее положение

- Эпиляция и(или) депиляция в области копчика

- Своевременно обрабатывать и санировать первичные отверстия, раны и микротравмы в области копчика.

- Незамедлительно обращаться к врачу хирургу при появлении первых признаков дискомфорта и воспаления

Если появились клинические проявления или рецидив, то единственно правильным профилактическим мероприятием будет хирургическое лечение.

Что беспокоит при кисте копчика? Симптомы

Если киста копчика не осложнена или находится в «холодном периоде» после воспаления, то она в подавляющем большинстве случаев, не проявляет себя и протекает бессимптомно. Периодически могут появляться некоторый дискомфорт в области копчика, серозные выделения или влажность над- и между ягодицами. Иногда может тревожить анальный зуд. Визуально определяются небольшие точки (втяжения) кожи в области копчика и межьягодичной складки.

При попадании в полость инфекции дискомфорт существенно возрастает, возникает воспаление, боли в области копчика и крестца. Могут возникнуть первичные отверстия (дырочки, свищи) из которых выделяется серозное, сукровичное или гнойное отделяемое. При нагноении и абсцедировании могут сформироваться вторичные гнойные свищи.

При отсутствии или задержке выделений из кисты через отверстия появляется болезненный инфильтрат (припухлость, отек, опухоль, шишка) с четкими контурами в области копчика и межьягодичной складки, который мешает при движениях и ходьбе. При инфицировании содержимого кисты развивается острое воспаление. Появляется боль, отек, покраснение в области инфильтрата. Повышается температура тела (лихорадка). Происходит абсцедирование (образование полости с нагноением).

После того, как самостоятельно или в результате операции абсцесс кисты копчика дренируется (отток гноя), наступает облегчение. Боли, отек и покраснение проходят, воспаление стихает. Свищ постепенно закрывается, а послеоперационная рана-разрез заживает. Наступает период мнимого благополучия (холодный период). Ждать полного излечения не стоит, поскольку сохраняется очаг дремлющей хронической инфекции (субстрат хронического воспаления), который обостряется или повторно воспаляется при определенных благоприятных для этого условиях.

Если не делать радикальную операцию, то периоды обострений и ремиссий (промежуток между обострениями) могут чередоваться в течение месяцев, а иногда лет. При ремиссии отека и гиперемии, как правило, нет. Могут беспокоить периодические тупые боли или дискомфорт в области копчика. Неудобства возникают при сидении и при наличии скудных выделений из отверстий, свищей. Свищи могут функционировать, открываться и закрываться. При длительной ремиссии вокруг отверстий появляется пигментация и рубцовые изменения тканей.

Лечение кисты копчика (предоперационное обследование, подготовка, операции)

При абсцессе кисты копчика (нагноившийся эпителиальный копчиковый ход), острых воспалительных явлениях или обострении хронического процесса первым этапом необходимо дать отток гнойному содержимому кисты (вскрыть, дренировать). Гнойник вскрывается в срочном порядке небольшим разрезом под местной анестезией. Полость опорожняется, санируется антисептическими растворами и дренируется. После оттока гноя наступает облегчение. Накладываются повязки с мазями на водорастворимой основе (левомеколь). Боль проходит, воспаление стихает, послеоперационная рана-разрез заживает. Наступает период мнимого благополучия (полного излечения не наступает). Сохраняется очаг дремлющей хронической инфекции. Без второго этапа — радикальной операции (полное иссечение или удаление кисты копчика), как правило, нагноение повторяется вновь и вновь. При длительной отсрочке радикального вмешательства воспаление может перейти в хроническую стадию с образованием новых инфильтратов и вторичных свищей.

Первичная радикальная операция (киста копчика неосложненая) или второй этап лечения после стихания острых воспалительных явлений в период ремиссии («холодный период») осуществляется в плановом порядке. Операция выполняется под местной инфильтрационной, спинальной анестезией или под внутривенным наркозом. Хирургическое вмешательство заключается в удалении (иссечении) патологического образования (кисты, канала, хода) вместе с внутренней выстилкой, содержимым полости, измененными после неоднократных воспалительных процессов окружающими тканями до фасции. Все первичные и вторичные дырочки (отверстия, свищи) тоже иссекаются. Для максимального исключения риска рецидива все ходы, свищи обязательно прокрашиваются специальным красителем. После иссечения кисты копчика послеоперационная рана, как правило, ушивается наглухо. Накладываются швы по Донати, которые обеспечивают хорошую остановку кровотечения и аккуратное сопоставление краев раны.

В ряде клиник послеоперационную рану оставляют открытой или подшивают края раны к ее дну для вторичного заживления (марсупилизация). На наш взгляд, такая тактика ведения послеоперационной раны имеет очень много недостатков:

- травматичность

- снижение качества жизни пациента

- возможно вторичное инфицирование

- высока вероятность рецидива

- порочные послеоперационные рубцы после вторичного заживления

Послеоперационный период. Перевязки после операции

В послеоперационном периоде в течение первых суток после операции необходимо соблюдать постельный режим. Вставать и ходить можно на следующий день после хирургического вмешательства. Присаживаться можно на 5-6-7 день. Полноценно сидеть на 8-9 сутки. Очень важно исключить нагрузку на швы. Необходимо избегать травматизации послеоперационной раны, а в дальнейшем рубца. В послеоперационном периоде антибактериальная терапия назначается, если процесс сопровождался острым воспалением и абсцедированием. Обезболивающие препараты используются при наличии болевого синдрома. На швы накладывается современная воздухопроницаемая асептическая повязка с впитывающей подушечкой. Перевязки делаются ежедневно. На 4-5 сутки при отсутствии выделений из раны можно перевязывать через день. При первичном заживлении швы снимаются на 12-14 сутки после операции.

Если послеоперационная рана ведется открыто, то вторичное заживление занимает достаточно длительный период. В такой ситуации для перевязки и ухода лучше всего использовать современные лечебные повязки и средства фиксации. В послеоперационном периоде не должно страдать качество жизни пациента. Мы можем подобрать специальные перевязочные материалы для ухода за открытой раной, даже если Вы оперировались в другой клинике.

Реабилитация. Профилактика рецидива. Прогноз

Для профилактики рецидива после хирургического вмешательства обязательно необходимы наблюдение врача хирурга и периодическая депиляция волос в области послеоперационной раны. Как делать депиляцию должен объяснить врач хирург. Очень важно неукоснительно соблюдать основные профилактические мероприятия (см. выше). Прогноз после радикального хирургического лечения кисты копчика благоприятный. Трудоспособность восстанавливается полностью.

Осложнения и последствия

При тяжелом течении процесса могут развиться следующие осложнения:

- рецидив

- остеомиелит копчика (гнойное поражение кости)

- свищевая пиодермия (гнойное поражение кожи)

- грибковое поражение

- множественные сообщающиеся гнойные свищи и патологические ходы с эпителиальной выстилкой (крестцово-копчиковая область, промежность, мошонка, паховые складки, передняя брюшная стенка, анус)

Осложнения требуют кропотливого, длительного, нередко многоэтапного лечения. Грамотная профилактика, правильный выбор клиники и врача, своевременное обращение, радикальная операция, соблюдение всех рекомендаций помогут Вам избежать подобных проблем.

Источник

Кокцигодиния — симптомы и лечение

Что такое кокцигодиния? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавриловой Т. А., проктолога со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Кокцигодиния, или анокопчиковый болевой синдром — это группа заболеваний, объединённых таким симптомом, как боль в заднем проходе, области промежности и копчике, которая может иррадиировать в крестец, ягодицы и половые органы. Эти боли могут беспокоить человека в течение всей жизни, временно пропадая и возвращаясь. Заболевание часто является хроническим.

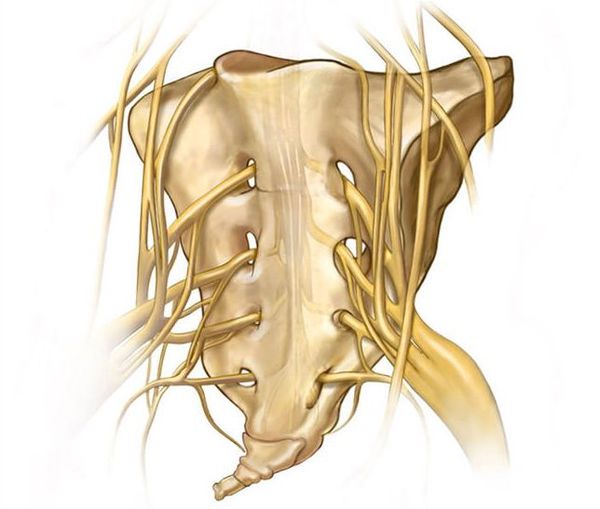

Копчик — самый нижний конечный фрагмент позвоночника. Он представляет собой слияние 4-5 позвонков, прикреплённых к крестцовому отделу посредством хрящевого диска. Особенностью это соединения является отсутствие между позвонками желеобразной структуры — пульпозного ядра. Поэтому в норме движение в суставе отсутствует, а основная причина проявлений болей при данном заболевании — повреждение, ущемление нервов, расположенных в копчиковой и крестцовой зоне.

Характер причин данной патологии до сих пор неточен [1] . Пусковыми механизмами кокцигодинии могут быть:

- опухолевый процесс в крестцово-копчиковой области: метастазы опухоли , первичный рак, доброкачественные опухоли по типу хондромы, пресакральная киста;

- роды, осложнённые крупным плодом;

- ортопедические дефекты малого таза: врождённые патологии развития спинного мозга (незарастание дужки позвонка, дисплазия тазовых костей), а также приобретённые, т. е. посттравматические;

- ишемизация (уменьшение кровоснабжения) копчикового, пресакрального нервного сплетения;

- артрит, остеохондроз , возникновение кальцификатов (отложений солей кальция) в крестцово-копчиковом сочленении [5] ;

- воспалительные процессы в пространстве малого таза: проктиты, уретриты , простатиты , сальпингоофориты (воспаление яичников и маточных труб );

- хирургическое вмешательство на органах малого таза и промежности [2] .

Выделяют также идиопатическую кокцигодинию, т.е. не связанную с другими патологическими состояниями. Важную роль в её возникновении играет эмоциональное напряжение и стрессы.

Кокцигодиния чаще встречается у женщин, что можно объяснить гендерными особенностями строения (широкий таз и большая его ротация), а также детородными функциями (осложнённые роды). Она часто сочетается с заболеваниями органов малого таза, такими как простатит, эндометриоз , цистит и др. Данные пациенты длительное время наблюдаются у уролога, гинеколога, проктолога и хирурга.

Часто боли возникают у людей, вынужденных длительное время находиться в положении сидя: бухгалтеров, программистов, офисных работников. Это связано с дегенеративными изменениями и статической деформацией копчика.

Симптомы кокцигодинии

Проявляется кокцигодиния болевым синдромом тупого, ноющего, распирающего, тянущего, монотонного характера в области копчика с иррадиацией в ягодицы, промежность, половые органы и крестец. Сила боли может меняться в зависимости от положения тела больного: усиливается при положении сидя (особенно на жёсткой поверхности), уменьшается при ходьбе, проявляется порой в положении лёжа, в ночное время, при чихании, кашле, физических нагрузках, занятиях спортом или сексе. Часто проявляется при дефекации в связи с растяжением ампулы прямой кишки газами и каловыми массами. Иногда пациент испытывает временное облегчение после опорожнения кишечника [3] .

Больной становится осторожным в движениях, в положении сидя чаще перемещает вес тела на одну ягодицу, передвигается плавно. Такие изменения при нагрузке на мышцы и суставы влекут за собой сколиотические изменения позвоночника, деформацию суставов, перенапряжение мышц.

Из-за постоянного болевого синдрома меняется и настроение человека, появляется страх, депрессия , раздражительность, бессонница , утомляемость, снижение трудоспособности. Нередко проявление болей сопровождается вегетативными реакциями: повышением потоотделения, периферическим приходящим ангиоспазмом (спазмом сосудов), диареей, рвотой.

Заболевание носит хронический характер, обострения провоцируются стрессовыми ситуациями, общим переохлаждением, чрезмерной или непривычной физической нагрузкой. Существует сезонность заболевания.

Патогенез кокцигодинии

Слово «копчик» происходит от древнегреческого слова «κόκκυξ» — «кукушка», что говорит о его клювовидной форме. Ранее в области копчика был хвост, с помощью которого человек мог цепляться за ветви. Также хвост служил органом равновесия, с его помощью распределялась нагрузка на кости и мышцы таза. Человеческие эмбрионы до сих пор на определённом этапе развития имеют хвост, который потом перестаёт выступать над поверхностью тела.

Основные роли копчика:

- Крепление мышц и связок, которые принимают участие в работе органов малого таза: мочевого пузыря, влагалища, прямой кишки, матки, предстательной железы. К ним относятся прямокишечно-копчиковая, крестцово-седалищная связки, несколько крестцово-копчиковых связок, копчиковая мышца, мышца, поднимающая анус, волокна ягодичной мышцы, элементы тазового апоневроза. Опосредовано копчик связан с твёрдой мозговой оболочкой, а непарный вегетативный ганглий расположен на уровне крестцово-копчикового соединения.

- Крепление ягодичных мышц, которые участвуют в разгибательно-сгибательном движении, подвижность тазобедренных суставов.

- Участие в родовом процессе женщины: расхождении тазового дна и формировании родового пути.

- Опора для позвоночного столба.

Особенностью крестца и копчика является губчатое строение их костной ткани. Она состоит из разнонаправленных костных пластинок с обильным кровоснабжением. Это строение обеспечивает лёгкость конструкции, поддерживающей все органы малого таза.

Боли в копчике возникают при спастических и тонических изменениях в мышцах малого таза. Происходит это из-за патологии крестцово-копчикового сплетения, изменений в области суставов, мышц и костей. Часто это связано с прежним травмированием, которое ведёт к развитию фиброзных процессов (образованию рубцов) и миозиту леваторов — мышц, поднимающих задний проход [4] . Данные изменения провоцируют причины, указанные выше:

- крупный плод во время родов травмирует крестцово-копчиковый сустав;

- ортопедические дефекты малого таза приводят к изменению осевой нагрузки скелета;

- нарушение кровоснабжения копчикового, пресакрального нервного сплетения ведёт к спастическим и тоническим изменениям мышц малого таза;

- появление остеохондроза и кальцификатов в крестцово-копчиковом соединении ведёт к нарушению мобильности [5] ;

- воспаление в области малого таза ведёт к нервальным раздражениям и тоническим реакциям в мышцах малого таза. Появляется гипертонус мышц, триггерные точки;

- операция, связанная с органами малого таза или промежности, может привести к фиброзу и, как следствие, кокцигодинии.

Существует процент пациентов, у которых появление анокопчикового болевого синдрома не связано ни с одним из перечисленных патогенетических процессов. В связи с этим вопрос проявления кокцигодинии до сих пор актуален, а этиопатогенитические факторы изучены не полностью.

Классификация и стадии развития кокцигодинии

Единой классификации кокцигодинии на сегодняшний день не существует. Мы рассмотрим самые распространённые из них.

Аминев А. М. в 1969 году составил классификацию кокцигодинии, основанную на причинах её возникновения [11] . Он выделил четыре группы заболевания:

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи с патологическими процессами в тканях в области крестца и копчика;

- посттравматическая кокцигодиния — падения на копчик, переломы, смещение;

- вторичная кокцигодиния — связана я воспалительными процессами в органах малого таза;

- спинальная кокцигодиния — возникает при поражениях в спинном мозге и его оболочках.

Через шесть лет Перов Ю. А. предложил классификацию, которая стала пользоваться большей популярностью, особенно среди врачей общей практики [4] . Он также разделял болезнь по этиопатогенетическим признакам:

- травматическая кокцигодиния — возникает при падении на копчик, переломах, смещениях;

- воспалительно-токсическая кокцигодиния — является следствием воспаления органов малого таза;

- нейродистрофическая кокцигодиния — проявляется при поражениях в спинном мозге и его оболочках;

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи симптомов болезни с патологическими процессами в тканях крестцово-копчиковой области.

Антадзе А. А. в 1986 году структурировал данное заболевание по-иному, предложив объединить некоторые группы причин:

- нейродистрофическая кокцигодиния — является последствием травм, остеохондроза, врождённых пороков развития;

- воспалительно-токсическая кокцигодиния — разнообразные патологические процессы, протекающие в органах малого таза;

- сосудистая кокцигодиния — возникает при ишемизации, атеросклерозе , сахарном диабете;

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи с патологическими процессами в тканях крестцово-копчиковой области [4] .

Существенных отличий в предложенных классификациях нет. В настоящее время доктор на своё усмотрение определяет, какой из них пользоваться.

Осложнения кокцигодинии

Частота осложнений при кокцигодинии составляет не более 5 % [4] . Длительный ноющий болевой симптом заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью, не доводя ситуацию до пика. Однако на фоне доминанты боли могут возникать функциональные расстройства органов малого таза и порой даже брюшной полости, такие как поллакиурия (учащённое мочеиспускание ) , запоры, диарея, рвота.

В связи с неравномерным распределением веса при опоре в положении сидя возникает асимметрия, ведущая к сколиотическим изменениям позвоночника (сколиозу), идёт нагрузка на суставы малого таза и нижних конечностей.

На фоне длительного болевого синдрома возникает депрессия и страх «неизлечимого заболевания». Периодически возникающие фобические состояния порой требуют специализированной психотерапии.

В литературе зафиксированы случаи образования хронических язв на ногах на фоне ангионевроза (нарушение иннервации сосудистой стенки) нижних конечностей, причём боли, начинаясь в крестцово-копчиковой области, распространялись на стопы.

У пациента меняется характер передвижения в пространстве, меняется походка. Человек передвигается в полусогнутом положении мелкими шагами, будто между ног он несёт какой-то предмет. Описаны случаи настолько выраженной острой и длительной боли, что пациент не мог передвигаться, приседать, сгибать нижние конечности [10] .

Диагностика кокцигодинии

Для диагностики кокцигодинии крайне важно собрать анамнез, уточнить характер болей. Часто выявляются давние забытые травмы, падение на копчик, трудные роды крупным плодом, хирургические вмешательства в малом тазу (например, удаление кисты яичника, устранение опущения влагалища и множество других). Эти данные позволяют предположить патогенез процесса и в дальнейшем выбрать точки воздействия на симптом боли [6] .

В обязательный перечень исследования входит ректальный пальцевой осмотр. При кокцигодинии проявляется болезненность при исследовании в области копчика, определяется тугой тяж (шнуровидное уплотнение) крестцово-остистой связки. Данное исследование позволяет оценивать состояние мышц малого таза, присутствие в них гипертонуса (перенапряжения).

Также всем назначается ректороманоскопия — исследование слизистой оболочки прямой кишки и иногда части сигмовидной кишки с помощью ректороманоскопа. Его проведение необходимо для исключения патологии прямой кишки, а также определения наличия опухолей. Ректороманоскопия должна выполняться на пустой желудок. Перед исследованием кишечник нужно очистить с помощью клизм.

Кроме того, пациентам назначается рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях. Часто с помощью данного метода визуализации можно определить посттравматический подвывих копчика, дегенеративные изменения в крестцово-копчиковом диске, склероз или спондилёз [7] . Для более точной диагностики выполняется КТ или МРТ малого таза, которые позволяют выявить отёк тканей у копчика.

В неясных случаях возможно дополнительно привлечение других методов диагностики. К ним можно отнести:

- ирригографию — рентгенологическое исследование кишечника с введением в него контрастного вещества;

- дефекографию — оценка процесса дефекации путём введения в кишечник контрастного вещества под рентген-контролем;

- манометрию — измерение давления в исследуемых органах пищеварительного тракта.

Диагноз кокцигодинии порой требует исключения заболеваний органов малого таза, поэтому пациент консультируется с урологом, гинекологом на наличие хирургических вмешательств, миомы тела матки, а также с ревматологом на наличие коксартрозов (воспаления тазобедренных суставов ) , синовитов малого таза (множественного воспаления суставов ) . Также в обязательном порядке проводится ультразвуковое исследование.

Лечение кокцигодинии

Данное заболевание крайне плохо поддаётся лечению. Результат терапии часто зависит от причины проявления болей. Хороший эффект даёт именно комплексная терапия.

К формам лечения можно отнести:

- медикаментозную терапию;

- мануальную терапию;

- физиотерапию;

- оперативное лечение [9] .

Медикаментозная терапия

Основная группа препаратов данного вида лечения — это нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они не только борются с воспалением, но и позволяют устранить боль. Их желательно вводить ректально, т. е. использовать в виде свечей или микроклизм.

Не последнее место в лечении кокцигодинии занимают препараты группы миорелаксантов. Они позволяют снизить тонус мышц. Применяют антидепрессанты, так как они пролонгируют и усиливают действие обезболивающих средств. Также их принимают в связи с тем, что на фоне постоянной боли возникают фобии и депрессивный синдром.

При недостаточной эффективности показано местное введение обезболивающих средств в виде блокад: препараты лидокаина в комбинации с глюкокортикостероидами, например с дипроспаном . Данный вид терапии позволяет в 80 % случаев справиться с интенсивностью боли.

Мануальная терапия

Определённой эффективностью обладает массаж спазмированных мышечных структур, в том числе и через прямую кишку, определение триггерных точек. Мануальные врачебные манипуляции направлены на снятие спастических явлений. Хороший результат даёт акупунктура (иглорефлексотерапия). Её лечебный эффект связан с непосредственным влиянием на иннервацию и кровоснабжение мышц путём воздействия на тонус сосудов [8] .

Физиотерапия

В комплексной терапии кокцигодинии также широко используются физиотерапевтические методики [8] . К ним относятся:

- электрофорез с новокаином — введение в организм лекарственного средства путём воздействия на кожу слабого электрического тока;

- ректальная дарсонвализация — воздействие высокочастотного тока на триггерные зоны;

- лазеротерапия.

При системном подходе они ускоряют процесс расслабления тонической мускулатуры мышц тазового дна.

Хирургическое лечение

Операция при кокцигодинии проводится только в случае перелома или вывиха копчика, а также при неэффективности консервативной терапии. Видов оперативного лечения существует несколько. Самые распространённые — кокцигэктомия (удаление копчика) и ламинэктомия (удаление части копчика). В последнее время операции проводятся путём локального радиочастотного воздействия (радиочастотной абляции).

Лечение кокцигодинии, особенно хронической, протекающей длительное время, требует большого терпения от больного и от врача. Многое зависит от доверия пациента: ему необходимо объяснять, что процесс является доброкачественным, призвать к спокойствию и терпению.

Прогноз. Профилактика

Проблема кокцигодинии на современном уровне решена не полностью. Часто результаты лечения многофакторны и зависят от причины возникновения заболевания.

Так как болезнь является хронической, сезонной, провоцируется физическим воздействием или стрессовой ситуацией, пациентам требуется наблюдаться у проктолога, невролога и время от времени проходить курс назначенной терапии [10] .

Порой длительный болевой синдром и стойкие спастические, а затем и дегенеративные изменения в структурах малого таза меняют осевую нагрузку, влияют на органы не только малого таза, но и брюшной полости. Лечение, не приносящее эффекта продолжительный период, может привести к изменениям в личности: возникают фобии , проявляется депрессия, страдает вегетативная нервная система, что сказывается на работе всего организма.

В профилактике заболевания большую роль играет образ жизни. Необходимо донести до больного о необходимости соблюдения правильного расположения при положении сидя, а также перерывов в работе. Большую роль играет лечебная физкультура, которая правильно задействует мышцы скелета.

Своевременное обращение к доктору при падениях, травмах в области малого таза ведёт к быстрому купированию процессов локального воспаления, и, как следствие, уменьшает возможность образования рубцов и спастических изменений в малом тазу.

Правильное ведение родов и беременности, умение вовремя распознать клинически узкий таз минимизирует возможность травматизации тканей копчика.

Профилактические беседы о правильной осевой нагрузке на позвоночник, проводимые в школе и на больших предприятиях, могут помочь людям сформировать правильные привычки, а значит снизить вероятность развития дегенеративных процессов в малом тазу и предотвратить возникновение кокцигодинии.

Источник