Функции муцинов в слизистой оболочке

МУЦИНЫ — ГЛАВНЫЕ ГЛИКОПРОТЕИНЫ СЛИЗИ

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ МУЦИНОВ

Основной структурный и функциональный компонент слизи – особый подкласс гликопротеинов. До последнего времени их называли гликопротеинами слизи. Однако и сейчас за ними закрепилось название муцинов (от англ. mucus – слизь). Муцины выделены в отдельный подкласс гликопротеинов, поскольку обладают свойствами, сочетание которых присуще только этому подклассу. Среди этих свойств – огромная молекулярная масса (тысячи кДа), высокое содержание углеводов (50-80% от массы молекулы), образующих разветвленные олигосахаридные цепочки, которые связаны О-гликозидной связью с белком, и, наконец, большое количество тандемных повторов как в нуклеотидной последовательности генов, так и в кодируемой ими полипептидной цепи.

Муцины — главные гликопротеины слизи, покрывающей дыхательные, пищеварительные и мочеполовые пути. Слизистый слой защищает от инфекций, обезвоживания, физических и химических повреждений, а также играет роль смазки и способствует прохождению веществ по тракту.

Муцины слизи продуцируются высокоспециализированными бокаловидными клетками эпителия или клетками специализированных слизистых желез.

УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ МУЦИНОВ

Углеводный состав муцинов. Около 95% массы слизи составляет вода, 1% – соли и другие диализуемые компоненты, 0,5-2% – свободные белки, нуклеиновые кислоты и липиды и около 3% – муцины. К настоящему времени отработаны методы выделения и очистки муцинов. Основными характеристиками очищенных муцинов являются специфический аминокислотный состав с присущим ему высоким содержанием серина, треонина и пролина и большое содержание углеводов с характерным набором моносахаридных остатков. Муцины с аналогичными характерными чертами присутствуют не только в слизи. Их много обнаружено в желчи, соке пожелудочной железы и дуоденальном соке.

Углеводный состав муцинов представлен пятью типами моносахаридов: фукозой (Fuc), галактозой (Gal), N-ацетилглюкозамином (GlcNAc), N-ацетил-галактозамином (GalNAc) исиаловыми кислотами. Сиаловые кислоты — обобщенное название производных нейраминовой кислоты. Имеется незначительном присутствии в муцинах и других моносахаридов. Перечисленные моносахариды образуют олигосахаридные цепочки, содержащие от 1 до 22 (в среднем 8–10) моносахаридных остатков. Цепочки связаны O-гликозидной связью, в образовании которой участвуют N-ацетилгалактозамин и гидроксильная группа боковой цепи серина или треонина.

Белковый состав муцинов. На долю белка в муцинах приходится около 30% массы молекулы. Муцины характеризуются необычным аминокислотным составом — более 50% приходится на серин, треонин и пролин. Большое содержание серина и треонина в муцинах обусловлено тем, что сотни углеводных цепочек связываются только с серином или треонином. Высокое содержание пролина необходимо, по-видимому, для формирования особой конформации белкового остова, способного разместить на себе сотни углеводных цепочек. Кроме того, известно, что пролин способствует гликозилированию соседних с ним серина или треонина. Из соотношения аминокислотных остатков и углеводных цепей следует, что каждый третий остаток должен быть связан с углеводной цепочкой. Поэтому основная часть белка в муцинах должна иметь конформацию вытянутого, довольно жесткого стержня. Такую структуру сравнивают с ершиком для мытья посуды, у которого стержнем является полипептид, а углеводные цепочки – щетинками.

Вторая особенность аминокислотного состава муцинов – большое количество цистеиновых остатков. Эти остатки участвуют в образовании олигомерной структуры муцинов, так как при обработке тиоловыми агентами муцины распадаются на отдельные, скорее всего неидентичные, но очень сходные между собой субъединицы. При этом углеводный и белковый состав отдельной субъединицы мало отличается от их состава в олигомерной структуре.

МЕМБРАННЫЕ И СЕКРЕТИРУЕМЫЕ МУЦИНЫ

Муцины, или мукопротеины — семейство высокомолекулярных гликопротеинов, содержащих кислые полисахариды. Это семейство очень гетерогенно: молекулярный вес его представителей варьирует в пределах от 0,2 до 10 миллионов дальтон [1]. В своей структуре муцины содержат тандемные повторы из таких аминокислот, как пролин, треонин и серин; именно по двум последним идет гликозилирование [2]. У человека выделяют до 21 вида мукопротеинов, обозначаемых как MUC1, MUC2 и так далее (табл. 1), которые по месту своего расположения в слизи делятся на мембранные и секретируемые формы (рис. 1а, 1б) [3].

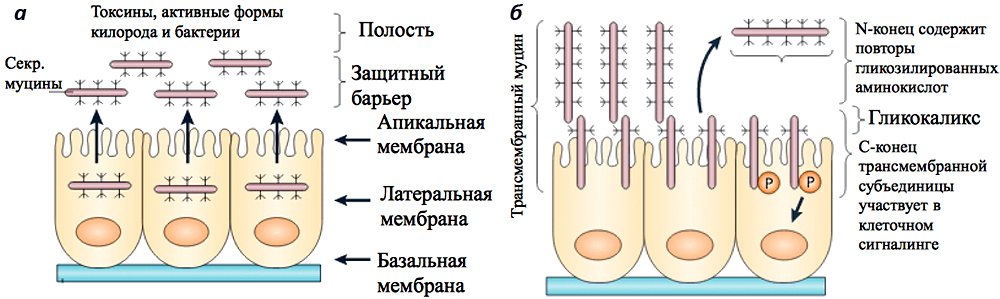

Рисунок 1. Секретируемые и мембранные формы муцинов в защитном барьере эпителия. а — Секретируемые муцины формируют поверхностный защитный гель над эпителиальными клетками. MUC2 — самый распространенный муцин слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. б — Трансмембранные муцины экспонируются на поверхности клеток эпителия, где они представляют собой часть гликокаликса. Участки с тандемными повторами аминокислот на N-конце жестко закреплены над гликокаликсом, и при их отрыве у MUC1 и MUC4 открываются субъединицы муцинов, способные передать в клетку стрессовый сигнал. Рисунок из [2].

Таблица 1. Классификация муцинов и их примерная локализация в организме.

Источник

Слизистый след раковых заболеваний

02 декабря 2015

Слизистый след раковых заболеваний

Автор

Редактор

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Муцины — главные гликопротеины слизи, покрывающей дыхательные, пищеварительные и мочеполовые пути. Слизистый слой защищает от инфекций, обезвоживания, физических и химических повреждений, а также играет роль смазки и способствует прохождению веществ по тракту. Но интересно другое: оказывается, по изменению уровня продукции муцинов в эпителиальных клетках различных органов — легких, простаты, поджелудочной железы и других — можно судить о развитии скрытых до поры до времени онкологических процессов. Особенно это актуально при затруднениях в диагностике рака и в определении источника опухолевых клеток при метастазировании.

Обратите внимание!

Эта работа опубликована в номинации «лучшее новостное сообщение» конкурса «био/мол/текст»-2015.

Спонсором номинации «Лучшая статья о механизмах старения и долголетия» является фонд «Наука за продление жизни». Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма Helicon.

Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.

Муцины (от лат. mucus — слизь), или мукопротеины — семейство высокомолекулярных гликопротеинов, содержащих кислые полисахариды. Это семейство очень гетерогенно: молекулярный вес его представителей варьирует в пределах от 0,2 до 10 миллионов дальтон [1]. В своей структуре муцины содержат тандемные повторы из таких аминокислот, как пролин, треонин и серин; именно по двум последним идет гликозилирование [2]. У человека выделяют до 21 вида мукопротеинов, обозначаемых как MUC1, MUC2 и так далее (табл. 1), которые по месту своего расположения в слизи делятся на мембранные и секретируемые формы (рис. 1) [3].

Рисунок 1. Секретируемые и мембранные формы муцинов в защитном барьере эпителия. а — Секретируемые муцины формируют поверхностный защитный гель над эпителиальными клетками. MUC2 — самый распространенный муцин слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. б — Трансмембранные муцины экспонируются на поверхности клеток эпителия, где они представляют собой часть гликокаликса. Участки с тандемными повторами аминокислот на N-конце жестко закреплены над гликокаликсом, и при их отрыве у MUC1 и MUC4 открываются субъединицы муцинов, способные передать в клетку стрессовый сигнал. Рисунок из [2].

| Мембранно-связанные муцины: | Секретируемые муцины: |

|---|---|

| MUC1 — желудок, грудная клетка, желчный пузырь, шейка матки, поджелудочная железа, дыхательные пути, двенадцатиперстная кишка, толстая кишка, почки, глаза, B-клетки, T-клетки, дендритные клетки, эпителий среднего уха | MUC2 — тонкая и толстая кишки, дыхательные пути, глаза, эпителий среднего уха |

| MUC3A/В — тонкая и толстая кишки, желчный пузырь, эпителий среднего уха | MUC5B — дыхательные пути, слюнные железы, шейка матки, желчный пузырь, семенная жидкость, эпителий среднего уха |

| MUC4 — дыхательные пути, желудок, толстая кишка, шейка матки, глаза, эпителий среднего уха | MUC5AC — дыхательные пути, желудок, шейка матки, глаза, эпителий среднего уха |

| MUC12 — желудок, тонкая и толстая кишки, поджелудочная железа, легкие, почки, простата, матка | MUC6 — желудок, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь, поджелудочная железа, семенная жидкость, шейка матки, эпителий среднего уха |

| MUC13 — желудок, тонкая и толстая кишки (включая аппендикс), трахея, почки, эпителий среднего уха | MUC7 — слюнные железы, дыхательные пути, эпителий среднего уха |

| MUC16 — перитонеальный мезотелий, репродуктивные пути, дыхательные пути, глаза, эпителий среднего уха | MUC19 — сублингвальные и субмандибулярные слюнные железы, дыхательные пути, глаза, эпителий среднего уха |

| MUC17 — тонкая и толстая кишки, желудок, эпителий среднего уха | MUC20 — почки, плацента, толстая кишка, легкие, простата, печень, эпителий среднего уха (в некоторых источниках этот муцин относят к мембранно-связанным [1]) |

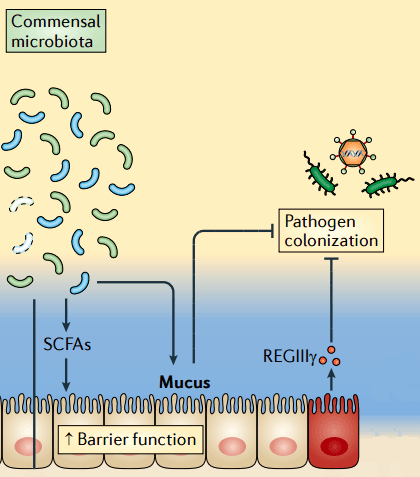

В слизистой оболочке муцины выполняют важную защитную функцию. Они помогают организму очищаться от ненужных субстанций, держать дистанцию от патогенных организмов и даже регулировать поведение микробиоты. В кишечнике, например, мукопротеины участвуют в диалоге между бактериями и эпителиальными клетками слизистой. Микробиота через эпителиальные клетки влияет на продукцию муцинов (рис. 2), а те, в свою очередь, могут участвовать в передаче воспалительных сигналов [4, 5]. К гликанам муцинов прикрепляются бактериофаги, которые тоже вносят свою лепту в регуляцию численности бактерий [6]. Углеводные цепи мукопротеинов прекрасно связывают воду, образуя плотный слой и удерживая таким образом антимикробные белки от смывания в просвет кишечника [7]. Конечно, в слизистой желудочно-кишечного тракта (и не только его) мукопротеины не являются основным защитным механизмом. Помимо муцинов в защите участвуют антимикробные пептиды, секретируемые антитела, гликокаликс и другие структуры.

Рисунок 2. Влияние микробиоты на секрецию слизи. Бактерии — комменсалы толстой кишки в ходе катаболизма неперевариваемых в тонкой кишке углеводов образуют короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA, short-chain fatty acids), такие как ацетат, пропионат и бутират, которые повышают продукцию муцинов и защитную функцию эпителия. Рисунок из [5].

При длительном стрессовом воздействии на клетку возможна ее раковая трансформация. Под действием стресса клетка может потерять полярность, в результате чего ее апикальные трансмембранные молекулы, среди которых присутствуют и муцины, начнут экспонироваться на базолатеральных поверхностях. В этих местах муцины — нежелательные гости, так как их неспецифическое связывание с другими молекулами и рецепторами может привести к нарушению межклеточных и базальных контактов. MUC4, например, содержит EGF-подобный домен, способный связываться с тирозинкиназным рецептором соседней клетки и приводить к нарушению плотных контактов [2]. Лишенная связи с окружением, деполяризованная клетка имеет все шансы превратиться в раковую, если уже не является ею.

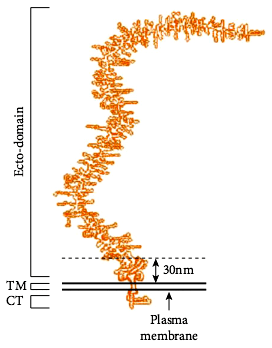

Рисунок 3. Структура мукопротеина MUC1. СТ — цитоплазматический домен, ТМ — трансмембранный домен. Рисунок из [12].

В диагностике некоторых видов злокачественных опухолей изучают профиль производимых клетками муцинов. Дело в том, что экспрессия генов разных типов мукопротеинов во время развития организма имеет специфические пространственно- временные рамки. Однако при онкологических заболеваниях часто наблюдают нерегулируемую экспрессию некоторых из этих генов. Например, MUC1 (рис. 3) в определенном количестве является маркером рака мочевого пузыря [8]. При патологии концентрация MUC1 значительно увеличивается, изменяется и структура мукопротеина. Путем воздействия на клеточный метаболизм через тирозинкиназные и другие рецепторы MUC1 усиливает продукцию факторов клеточного роста [8].

Однако оценка сывороточного уровня MUC1 — не слишком чувствительный, хотя и высокоспецифичный метод диагностики рака мочевого пузыря, для скрининга не подходящий, но для слежения за прогрессией пригодный. Установлено также, что благоприятный исход заболевания связан с гиперпродукцией рецептора к эпидермальному фактору роста HER3 на фоне повышенного содержания MUC1. Только с помощью совокупного анализа этих маркеров можно строить какие-то прогнозы [9].

Дальнейшие исследования, связанные с этим муцином, будут посвящены изучению влияния взаимодействий MUC1 с различными факторами и рецепторами на течение болезни. Кроме того, уже идентифицирован генный локус, ответственный за синтез молекулы MUC1. Этот локус рассматривают в качестве возможной мишени для проведения генной терапии в целях уменьшения риска развития первичной опухоли и ее метастазирования*.

* — Подробно о генетической терапии рассказано в статье «Генная терапия против рака» [10].

Другое исследование выявило, что аномальная экспрессия гена, кодирующего MUC4, является маркером рака поджелудочной железы. Ген этого муцина заметно экспрессировался именно в раковых клетках, но не в тканях нормальной или даже воспаленной железы (при хроническом панкреатите). В качестве основного диагностического метода ученые использовали ПЦР с обратной транскрипцией. Этим же способом они оценили и уровень синтеза мРНК MUC4 в моноцитарной фракции периферической крови пациентов: ведь именно по крови в случае успеха было бы легче всего проводить скрининг в клиниках. Такой анализ оказался достоверным способом выявления панкреатической аденокарциномы на ранних стадиях. У здоровых людей и при опухолях других органов экспрессию гена MUC4 не фиксировали [11].

Открытие того факта, что трансмембранные муцины ассоциированы с клеточной трансформацией и могут способствовать развитию опухоли, положило начало новому направлению в изучении противораковых агентов — пока в доклинических исследованиях.

Увеличение продукции муцинов можно наблюдать при самых разных болезнях, затрагивающих слизистые. Однако в некоторых случаях профиль экспрессии генов разных муцинов, возможно, удастся связать с конкретной патологией. Да и среди многочисленных структурных трансформаций муцинов, характерных для рака, можно выделить те, которые станут наиболее специфичными маркерами для рутинного выявления той или иной опухоли.

Источник