Микрокапсул как лекарственная форма

Лечение и профилактика клинических проявлений аллергии является одним из актуальных вопросов современной медицины, которые имеют большое социальное значение. Одним из проявлений аллергии являются дерматозы. Наиболее распространенными в общей структуре аллергических болезней кожи является атопический дерматит (АТД) и хроническая крапивница. Основным симптомом, объединяющим эту группу заболеваний, является кожный зуд. В связи с этим возрастает внимание к антигистаминным препаратам [1].

Терапевтическая эквивалентность микрокапсул возрастает и в связи с тем, что с помощью относительно несложных технологических приемов удается не только получать микрокапсулы с оболочкой равной толщины, но и регулировать толщину оболочки, в зависимости от целей и стратегии медикаментозной терапии. Круг веществ, используемых для формирования оболочек микрокапсул, очень разнообразен и включает в себя: высокомолекулярные соединения животного и растительного происхождения – белки, декстраны, пектины, альгинаты, хитозан, агар, производные целлюлозы, природные смолы (камеди, шеллак), синтетические полимеры и олигомеры – полиолефины, поливиниловый спирт, поливинилацетат, поливинилхлорид, эпоксидные и полиэфирные смолы, полиамиды, полилактиды, полигликолиды, и пр. [3, 5].

Целью настоящей работы является разработка состава и технологии микрокапсул фексофенадина.

Материалы и методы исследования

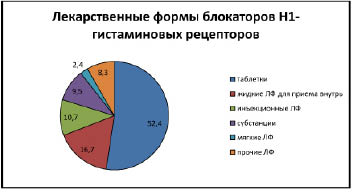

В настоящее время в Государственном реестре Лекарственных средств зарегистрировано 218 наименований противоаллергических препаратов, из них 168 относятся к группе антигистаминных. Лекарственные формы блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов представлены на рис. 1.

Действующим компонентом выбран фексофенадин. Фексадин (фексофенадин)– антигистаминный препарат третьего поколения, является активным метаболитом терфенадина. Фексадин не кумулируется в печени, быстро всасывается, выводится в неизмененном виде желчью через желудочно-кишечный тракт и с мочой через почки. Отечественными учеными проводится ряд исследований в данном направлении, и в целях усовершенствования лекарственной формы ими предложен гель с микрокапсулами противоаллергического действия [2, 6].

Изготовление микрокапсул проводили физическим методом – как наиболее оптимальным. Подбор метода осуществлялся на основе физико-химических свойств фексофенадина. Для получения микрокапсул методом диспергирования в несмешивающихся жидкостях необходимо наличие двух фаз – гидрофильной и гидрофобной. При подборе состава расплава – будущей оболочки микрокапсул изучен сплав воск пчелиный и масло какао в соотношении (3:2). В качестве дисперсионной среды, т.е. диспергируемой жидкости изучены: глицерин, раствор метилцеллюлозы (МЦ). В качестве гидрофильной оболочки был использован желатин, дисперсионная среда – масло подсолнечное.

Рис. 1. Лекарственные формы блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов

Технология микрокапсул заключается в следующем: горячий расплав воск/масло какао с распределенным в нем действующим веществом диспергируется в подогретом 2 %-м растворе МЦ с помощью мешалки. В результате охлаждения раствора полимера и расплава мельчайшие частицы фексофенадина покрываются оболочкой гидрофобного расплава.

Полученные таким образом микрокапсулы отделяются от раствора МЦ многократным промыванием водой очищенной и подвергаются сушке при комнатной температуре.

Изучение скорости и полноты высвобождения действующего вещества из микрокапсул проводили методом диализа через полупроницаемую мембрану. Навеску каждого из образцов микрокапсул на различных основах помещали на целлофановую мембрану-пленку «Купрофан». В диализаторы наливали по 25 мл 0,1 М HCl. Проводили диализ при температуре 37 ºС, отбирая пробы через 20, 45, 90 мин. Измеряли оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 220 нм в кювете с толщиной слоя

10 мм.

Результаты исследования и обсуждение

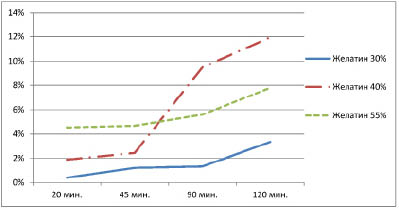

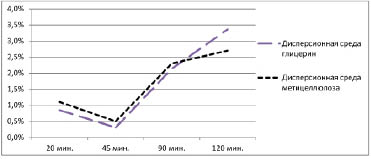

Результаты высвобождения фексафенадина в диализную среду представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Высвобождение фексофенадина из желатиновых микрокапсул

с различной концентрацией желатина

Рис. 3. Высвобождение фексофенадина из гидрофобных микрокапсул

На рис. 2 показано, что из микрокапсул с содержанием желатина 55 % высвобождение действующего вещества происходит более равномерно, чем из микрокапсул с концентрацией желатина 30 % и более полно, чем из микрокапсул с концентрацией желатина 40 %. что более полно фексофенадин высвобождается из гидрофобных микрокапсул, дисперсионной средой которых является глицерин. Из рис. 3 видно, что оптимальной дисперсионной средой для получения микрокапсул с гидрофобной оболочкой является глицерин.

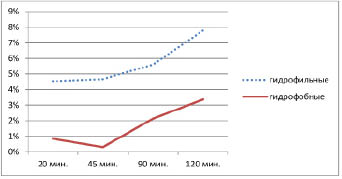

Сравнение степени высвобождения действующего вещества из микрокапсул с различной природой оболочки показало, что более полное и равномерное высвобождение фексофенадина происходит из гидрофильных микрокапсул (за 120 минут высвободилось 7,9 % лекарственного вещества) (рис. 4).

Рис. 4. Высвобождение фексофенадина из гидрофильных и гидрофобных микрокапсул

Таким образом, на основе проведенных исследований:

1. Разработана технология получения микрокапсул с фексофенадином методом диспергирования в несмешивающихся жидкостях.

2. Выбран оптимальный состав микрокапсул, содержащих желатиновую оболочку, степень высвобождения действующего вещества в диализную среду за 120 минут составила 7,9 % лекарственного вещества.

Источник

5.5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МИКРОКАПСУЛ

Качество микрокапсул оценивают по следующим параметрам:

– определение органолептических показателей;

– определение фракционного состава;

– определение насыпного объема и насыпной плотности;

– определение относительной плотности;

– определение скорости высвобождения содержимого из микрокапсул;

– определение качественного и количественного содержания БАВ. Методики определения перечисленных параметров качества приведены в

ГФУ и главе «Таблетки, гранулы, драже …».

5.6. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ МИКРОКАПСУЛ

В медицине сами микрокапсулы, как лекарственная форма используются крайне редко, однако их часто включают в состав других лекарственных форм. На основе микрокапсул изготавливают такие лекарственные формы, как эмульсии, суспензии, мази, суппозитории, медулы, спансулы, ретард-таблетки, брикеты, препараты для парентерального применения. Продолжаются исследования по использованию микрокапсул в инъекционных формах, глазных каплях, имплантационных таблетках и в терапевтических системах пролонгированного

и направленного действия.

В настоящее время разработаны и предложены для медицинской практики микрокапсулированные вакцины и ферменты, не вступающие в прямой кон-

такт с внешней средой (желудочный сок, кровь и т.д.). Оболочка таких микр о- капсул препятствует вредному воздействию на белки и форменные элементы крови, задерживает белковые макромолекулы. Иммобилизованные путем микрокапсулирования ферменты, не вызывая иммунологических реакций организма больного, воздействуют на вещества, проникающие внутрь и могут исполь-

зоваться для очистки крови от мочевины, лечения некоторых злокачественных опухолей, лечения ферментной недостаточности и т.д. В последние годы производятся вакцины, антигены, гормоны, инкапсулированные в биодеградируемые оболочки. Такие оболочки не накапливаются в организме, а способны распадаться до соединений, являющихся нормальными метаболитами организма.

Интересной областью применения микрокапсулирования является диагностика заболеваний. В настоящее время выпускают пленки и пасты, содержащие микрокапсулы с жидкими кристаллами некоторых жирных кислот и холестерина, изменяющих окраску в момент их перехода из кристаллического в жидкокристаллическое состояния при нагревании. С помощью таких пленок можно изучать температурное распределение и установление места воспалительных процессов, опухолевых новообразований и других патологий, сопровождающихся интенсификацией кровообращения и повышением температуры.

5.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

В настоящее время диапазон областей практического использования микрокапсулированных веществ очень велик – от медицины до космических исследований. Микрокапсулы используют при изготовлении клеевых материалов, красителей, кормовых продуктов, удобрений, косметических товаров, фотоматериалов, продуктов бытовой химии, магнитных веществ, герметиков для авиастроения, самокопирующей бумаги и т.д.

Микрокапсулирование открывает интересные перспективы использования многих лекарственных веществ, по сравнению с использованием их в виде традиционных лекарственных форм. Так, например, нитроглицерин в таблетках широко применяется как спазмолитическое средство при стенокардии, главным образом для купирования острых приступов спазмов коронарных сосудов. Однако для предупреждения приступов он мало пригоден из-за кратковременного периода действия. В тоже время микрокапсулированный нитроглицерин, обладающий способностью длительно высвобождаться в организме, весьма эффективен при использовании для предупреждения приступов стенокардии при хронической коронарной недостаточности.

Получение микрокапсулированных препаратов пролонгированного действия особенно важно при лечении психических больных, которые даже в условиях стационара отказываются от частого приема лекарств.

Применение микрокапсул не ограничивается только целью медикаментозной терапии. Перспективным направлением в области технологии является получение микрокапсул с растворами белков, микрокапсулированных ферментов, антидотов. Микрокапсулирование позволяет также предохранять ферменты от инактивации в результате образования антител-иммуноглобулинов при инъекционном введении.

Большой интерес представляет применение микрокапсул с полиуретановой оболочкой, содержащих водные суспензии антидотов: активированного угля, ионообменных смол и других соединений, характеризующихся способностью к связыванию и инактивации токсических веществ, образующихся и циркулирующих в крови в процессе различных патологий. Практически единственным средством борьбы до недавнего времени с летальными исходами в таких случаях и при острых отравлениях экзогенными ядами оставался гемодиализ с помощью аппаратов типа «искусственная почка». В результате направленных исследований была создана миниатюрная система очистки крови микрокапсулами благодаря их большой удельной поверхности. При этом кровь освобождается также от аммиака. Подобная система может быть эффективно использована при лечении ряда заболеваний почек.

Достижением фармацевтической индустрии является микрокапсулированные антагонисты некоторых наркотиков с продленным действием в течение 14-17 суток при инъекционном введении в организм. Не требует объяснений, насколько важна сейчас проблема лечения больных с длительным пристрастием к наркотическим веществам.

Перспективной областью микрокапсулирования является создание так называемых «искусственных клеток», т.е. заключение в полупроницаемые оболочки живых клеток со всеми их сложными ферментными системами и органеллами, которые при введении способны корректировать ферментную недостаточность организма, а также оказывать лечебное действие.

Микрокапсулы в качестве носителей используются в терапевтических системах с обратной связью. Основным компонентом такой системы является макромолекулярная полимерная мембрана, регулирующая отдачу и фиксацию лекарственного вещества в зависимости от его содержания в крови. Такая са-

морегуляция осуществляется благодаря тому, что макромолекулы используемого полимера обладают способностью изменять свою конформацию в зависимости от концентрации активного агента в крови. В США разработана подобная система для регулирования содержания инсулина в крови у диабетиков. Специалисты Израиля разработали подкожную систему доставки инсулина, скорость высвобождения из которой регулируется ультразвуковым датчиком, реагирующим на уровень инсулина в крови. Система состоит из полимерной матрицы, инсулина и фермента, способствующего превращению глюкозы в глюкуроновую кислоту.

К настоящему времени созданы препараты на основе наночастиц с нейротропными (фенобарбитал, диазепам), противовоспалительными средствами, инсулином, простагландинами и др. Они также перспективны для применения в онкологии при химиоэмболизации, которая позволяет не только перекрыть артерию, питающую опухоль, но и проводить локальную терапию цитостатиками

в течение нескольких дней или недель.

К этой же группе относятся липидные микросферы с размером не более 0,2 мкм, которые оказались чрезвычайно полезными для растворимых в липидах лекарств. На их основе разработаны липидные эмульсии, которые используют для внутривенного введения и парентерального питания больных.

Приведенные перспективы развития технологии микрокапсулирования позволяют сделать вывод, что в настоящее время, а особенно в будущем, создание новых лекарственных форм выходит далеко за пределы фармации, так как разработка механических и электронно-механических экстракорпоральных и имплантируемых устройств для регулируемого высвобождения лекарственных веществ требует привлечения специалистов и предприятий электронной промышленности; а исследования по нанокапсулам и липосомальным формам – участия специалистов в области клеточной биологии и биофизики.

Разработка новых технологий микрокапсулирования лекарственных веществ применительно к условиям отечественного производства является актуальной задачей фармацевтической науки. Это позволит выпускать качественные микрокапсулированные препараты, способствующие быстрому выздоровлению и применению их при самых различных заболеваниях.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ

ГЛАВА 6. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ

Капсулы (от лат. сapsula – футляр или оболочка ) – твердые лекарственные средства с твердой или мягкой оболочкой разной формы и вместимостью. Это дозированная лекарственная форма, состоящая из лекарственных и вспомогательных веществ (внутреннее содержимое или наполнитель), заключенных в оболочку.

Первые сообщения о капсулах найдены в «Папирусе Эберса», датированном около 1500 годом до н.э. Следующее упоминание относится к 1730 году, когда венецианский фармацевт де Паули изготовил облатированную капсулу с целью спрятать «плохой вкус» чистого терпентина.

Спустя сто лет (1833) в Париже выдан патент фармацевтам François Achille Barnabé Mothes (Моте) и Joseph Gérard Auguste Dublanc (Дюблан), при-

менивших оригинальный способ получения желатиновых капсул, путем погружения кожаных мешочков с ртутью в расплав желатина.

В 1874 году Hubel (Хьюбел) из Детройта сконструировал промышленный аппарат для получения капсул методом погружения, и впервые были получены капсулы в большом количестве. Он также предложил систему нумерации размеров капсул.

В настоящее время капсулированные лекарственные средства приобретают все большее значение. Так, за рубежом среди дозированных лекарственных форм промышленного производства препараты в капсулах занимают третье место после таблеток и ампулированных растворов.

Источник