Кандидоз пищевода ( Кандидозный эзофагит )

Кандидоз пищевода — это микотическая инфекция, которая вызвана грибками рода Кандида (Candida). Заболевание проявляется затруднениями при глотании, загрудинными болями и дискомфортом. При длительном существовании кандидоза возникает потеря веса, тяжелые авитаминозы. Основу диагностики грибковой инфекции составляет осмотр пищевода при ЭФГДС с последующим морфологическим анализом биоптатов для выявления частиц возбудителя. Дополнительно проводится микробиологический посев биоматериала. Для лечения пищеводного кандидоза применяют различные по химической структуре противогрибковые препараты системного действия.

МКБ-10

Общие сведения

Кандидоз пищевода (кандидозный эзофагит) считается оппортунистической инфекцией. Среди пациентов общего профиля частота заболевания составляет 1-2%, при наличии сахарного диабета микоз встречается намного чаще — в 5-10% случаев. У больных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом распространенность грибкового поражения пищевода достигает 30%. Уровень заболеваемости кандидозом среди людей пожилого возраста в 2 раза выше, чем в среднем в популяции, в старческом возрасте (после 75 лет) — в 6 раз выше. Инфекция иногда возникает у детей на фоне первичных иммунодефицитов.

Причины

Возбудителями инфекционного заболевания пищевода являются грибки рода Candida. Всего насчитывается более 150 видов грибов Кандида, но в 60-90% случаев патология вызвана C. albicans. При иммуносупрессии возрастает роль других видов — C. glablata, C. kefir, C. lucitanies и C. krusei. Микроорганизмы в естественных условиях находятся в форме бластомицетов или псевдомицелия. Развитию кандидоза способствует ряд предрасполагающих факторов:

- Иммунодефициты. Поражение слизистых пищеварительного тракта грибами Кандида является одним из маркеров прогрессирующей ВИЧ-инфекции. Высокая заболеваемость наблюдается при первичных генетически обусловленных иммунодефицитах: синдроме Ди Джорджи, синдроме Брутона, болезни Вискотта-Олдрича и др.

- Лекарственная иммуносупрессия. Частота кандидоза возрастает при продолжительном лечении кортикостероидами, которые угнетают активность иммунной системы. Негативное влияние оказывает лучевая и химиотерапия онкологических больных, которая нарушает местные и общие факторы иммунной защиты.

- Эндокринные заболевания. Вероятность появления микоза повышается у страдающих сахарным диабетом, аутоиммунным полиэндокринным синдромом, гипотиреозом. Антифунгальная резистентность снижается при ожирении и других проявлениях метаболического синдрома.

- Местные факторы. К локальным причинам микотического процесса относят хронические воспалительные и атрофические изменения в эзофагеальной стенке, ксеростомию, дегенеративно-деструктивные нарушения в полости рта. Патология вдвое чаще встречается у тех, кто пользуется съемными зубными протезами.

Факторы риска

Факторы риска развития кандидоза пищевода: истощение, авитаминозы, хронические соматические болезни, сопровождающиеся астенией. Вероятность микоза возрастает после операций по трансплантации органов.

Широкая распространенность кандидоза у пожилых людей связана с инволютивным угасанием функций иммунитета, нарушениями микроциркуляции вследствие атеросклероза, атрофией слизистого слоя пищевода. В формировании кандидоза большую роль имеет полипрагмазия, а именно неконтролируемое применение антибиотиков, гормонов и антисекреторных препаратов.

Патогенез

Первым этапом механизма развития заболевания является адгезия (прикрепление) клеток грибка к поверхности эзофагеальной слизистой. В дальнейшем микроорганизмы способны трансформироваться в нитевидную форму и внедряться в более глубокие слои стенки пищевода. Поражение тканей происходит вследствие продукции возбудителем специфических ферментов. Большое значение в манифестации кандидоза играют дефекты Т-клеточного звена иммунитета.

Характер инфекции определяется состоянием факторов антифунгальной защиты организма. При правильной работе иммунной системы возникает транзиторное носительство. При дефектах иммунитета обычно встречается персистирующее носительство без клинических симптомов. При наличии у человека одной или нескольких предпосылок развивается типичный кандидоз.

Классификация

Согласно анатомической классификации, поражение пищевода грибками-кандидами относится к поверхностным формам кандидоза. В практической гастроэнтерологии широко применяется эндоскопическая классификация, которая необходима для систематизации различных вариантов поражения эзофагеальной слизистой. Клиницисты выделяют 3 варианта изменений в пищеводе при кандидозе:

- Катаральный эзофагит. Характеризуется гиперемией слизистой пищевода и умеренной отечностью. На кандидозную инфекцию указывает тонкий паутинообразный налет на эпителии, контактная кровоточивость.

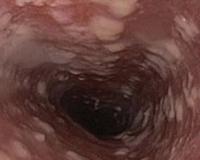

- Фибринозный эзофагит. В пищеводе образуются беловато-серые налеты в виде бляшек размером до 0,5 см. Гиперемия, отечность и кровоточивость слизистой оболочки выражены интенсивнее, чем при катаральной форме.

- Фибринозно-эрозивный эзофагит. Кандидоз проявляется множественными налетами грязно-серого цвета, после удаления которых на слизистой оболочке визуализируются эрозии. Характерна спонтанная кровоточивость.

Симптомы кандидоза пищевода

Типичные признаки кандидоза пищевода — затруднения и боли в момент глотания. Человек испытывает дискомфорт при употреблении твердой и сухой пищи, тогда как при питье неприятные ощущения не беспокоят. Болезненность ощущается при прохождении пищевого комка по пищеводу. Некоторые пациенты для облегчения боли и жжения запивают каждый кусочек пищи водой.

Характерен дискомфорт за грудиной, который возникает независимо от употребления продуктов питания. Реже появляется отрыжка с неприятным запахом, изжога. При тяжелом поражении пищевода во время еды бывают очень сильные боли, поэтому больные сокращают объем порций и кратность приема пищи. Вследствие длительного недоедания отмечается потеря массы тела, присоединяются симптомы авитаминоза.

Осложнения

Наиболее распространенное последствие вовремя не диагностированного кандидоза — формирование стриктуры в верхней половине пищевода — наблюдается в 8-9% случаев. Рубцовая деформация органа сопровождается постоянной дисфагией как твердой, так и жидкой пищи, требует проведения хирургической коррекции. Опасным осложнением считается диссеминация микотической инфекции с развитием глубокого кандидоза внутренних органов и сепсиса.

Вследствие контактной ранимости слизистой типичны постоянные малоинтенсивные кровотечения при травмировании пищевода кусочками плохо пережеванной пищи. Хроническая кровоточивость приводит к железодефицитной анемии. У пациентов, страдающий тромбоцитопенией, возможно профузное кровотечение с геморрагическим шоком. Очень опасна перфорация пищевода, которая проявляется болевым шоком, пневмомедиастинумом и подкожной эмфиземой шеи.

Диагностика

При кандидозе пищевода отсутствуют патогномоничные симптомы, поэтому диагностический поиск включает ряд лабораторных и инструментальных методов. Иногда при осмотре врач-гастроэнтеролог замечает очаги грибкового поражения ротовой полости, что косвенно указывает на микотическую этиологию дисфагии. Для подтверждения диагноза используются следующие методы исследования:

- Эзофагогастродуоденоскопия. При эндоскопическом осмотре слизистой визуализируются типичные изменения, которые детально описаны в классификации. В ходе ЭФГДС берут биопсию участка с подозрительным налетом. Чтобы исключить сопутствующие болезни ЖКТ, обязательно осматриваются желудок и начальные отделы 12-перстной кишки.

- Исследование биоптатов. Цитологический и гистологический анализ биоматериала эзофагеальной слизистой — «золотой стандарт» диагностики кандидоза пищевода. После специального окрашивания под микроскопом выявляют бластомицеты, что свидетельствует о носительстве грибков Кандида, либо псевдомицелий — признак активной инфекции.

- Культуральный метод. Посев налета из пищевода на питательные среды выполняется для обнаружения видовой принадлежности патогенного грибка. Затем проводится тест на чувствительность возбудителя к основным антимикотическим препаратам, что необходимо для рационального подбора схемы лечения.

Лечение кандидоза пищевода

Основу терапии кандидозной инфекции составляют специфические антифунгальные средства. Они угнетают синтез химических веществ, входящих в клеточную стенку грибов. Существует 3 группы антимикотиков, которые различаются по степени усвояемости при пероральном приеме. Чаще всего в клинической практике используются азольные противогрибковые средства, которые необходимо принимать в течение 2-3 недель.

При неэффективности стандартной схемы антимикотик меняют либо переходят на парентеральное введение лекарства. Прием препарата длится до полного исчезновения клинико-лабораторных симптомов. Для больных со СПИДом обязательным условием излечения является снижение вирусной нагрузки и повышение уровня CD4-клеток. Для этого рекомендуют современные схемы антиретровирусной терапии.

Прогноз и профилактика

Вероятность полного выздоровления зависит от условий и причин, вызвавших кандидоз. У людей с нормальным иммунным статусом прогноз благоприятный — для излечения требуется 1 курс противогрибковой терапии. Если больной принадлежит к категории носителей ВИЧ-инфекции либо по состоянию здоровья принимает иммуносупрессоры, существует риск рецидива грибковой инфекции.

Меры первичной профилактики включают контролируемое назначение иммуносупрессоров и антибиотиков, раннее выявление и лечение орофарингеального кандидоза. Для предотвращения рецидивов иммунокомпрометированным пациентам показан ежедневный прием противогрибкового препарата в невысокой дозе. Реже прибегают к профилактическому еженедельному приему удвоенных дозировок антимикотика.

Источник

Грибковая инфекция в патологии желудочно-кишечного тракта

Лапина Т.Л., Ивашкин В.Т.

Значение грибковой инфекции в гастроэнтерологии или переоценивается, или наоборот, не находит должной оценки. Часто имеет место явная гипердиагностика. Например, на основании наличия грибов Candida в посеве мазка со слизистой ротовой полости у человека без признаков стоматита, или в анализе кала «на дисбактериоз» больного с синдромом раздраженной кишки устанавливается диагноз кандидоза или даже «системного микоза». При этом совершенно не учитывается, что грибок является комменсалом человека и широко распространен в окружающей среде (как например, Candida, Aspergillus). Поэтому выделение, скажем, представителей Candida с поверхности кожи, полости рта, из мокроты, мочи и кала должно быть интерпретировано с осторожностью.

Всегда нужно учитывать, что многие грибы не проявляют патогенные свойства, если организм хозяина не ослаблен. Нарушения анатомических, физиологических и иммунологических механизмов защиты организма создают условия для развития инфекционного процесса, вызванного его собственной в обычных условиях непатогенной микрофлорой или сапрофитными микроорганизмами из окружающей среды.

К условиям развития оппортунистической инфекции относятся: лечение кортикостероидами, иммунодепрессантами, антиметаболитами, антибиотиками; СПИД и другие иммунодефицитные состояния; серьезные метаболические расстройства (например, при сахарном диабете, почечной недостаточности); новообразования и противоопухолевая терапия. Грибковое поражение, в том числе и желудочно-кишечного тракта, развивающееся на фоне тяжелого заболевания, должно быть вовремя распознано и адекватно пролечено, так как эта инфекция может оказать отрицательное влияние на прогноз основного заболевания. Правильно распознанное грибковое поражение желудочно-кишечного тракта часто обеспечивает основной диагноз. Так, кандидоз ротовой полости и пищевода — одна из «визитных карточек» СПИДа. Одним из важных гастроэнтерологических аспектов рассматриваемой проблемы является также и то, что грибковая инфекция может явиться осложнением энтерального и особенно парентерального питания.

Наиболее часто у больных с подавленным иммунитетом отмечается инфекция Candida albicans, реже — другими представителями рода Сandida.

Для кандидозного стоматита характерен белый налет, слегка возвышающийся над слизистой оболочкой ротовой полости и напоминающий свернувшееся молоко или творог. При снятии налета обнажается гиперемированная поверхность, которая может слегка кровоточить (псевдомембранозная форма). При атрофической форме очаги поражения имеют вид эритемы. Симптомы включают в себя сухость, жжение, частое снижение вкусовой чувствительности. Кандидозный стоматит широко распространен среди больных СПИДом (один из наиболее частых вариантов манифестации заболевания), а также при применении антибиотиков, кортикостероидов и противоопухолевых средств.

Грибковые эзофагиты — чаще всего кандидозные. Они развиваются при иммунодефицитных состояниях, антиботикотерапи, часто у больных сахарным диабетом (высокая концентрация глюкозы в слюне благоприятна для роста грибов), у лиц старческого возраста или с нарушенным трофологическим статусом. Грибковые эзофагиты встречаются и при ахалазии кардии, других двигательных нарушениях, например в рамках склеродермии, и при стенозах пищевода. Клинически грибковые эзофагиты проявляются дисфагией и одинофагией (болезненное глотание). В тяжелых случаях специфический эзофагит может осложняться кровотечением, перфорацией, стриктурой пищевода или развитием кандидомикозного сепсиса. При эндоскопическом исследовании определяются желто-белые рельефные наложения на гиперемированной слизистой оболочке пищевода. Рентгенологическое исследование может выявить множественные дефекты наполнения различных размеров. Диагноз подтверждается при микроскопическом исследовании мазков, полученных при эзофагоскопии.

Жалобы на дисфагию и дискомфорт за грудиной у больного СПИДом служат основанием для широкого дифференциального диагноза, так как поражение пищевода у этих больных может быть вызвано и вирусами (простого герпеса, цитомегаловирусом), и развитием саркомы Капоши, и другими причинами. Однако диагностику кандидозного эзофагита нельзя назвать сложной. Наличие грибкового стоматита у ВИЧ-инфицированного больного с дисфагией, скорее всего, укажет на правильную этиологию эзофагита, а эндоскопия с микробиологическим или гистологическим исследованием однозначно устанавливает диагноз в 95,5% случаев (I. McGowan, I.V.D. Weller, 1998).

При подавлении иммунной системы и общем ослаблении организма возможно развитие грибкового гастрита, наиболее частым возбудителем которого являются представители рода Candida, Histoplasma, Mucor.

Кандидоз с поражением тонкой и толстой кишки, как причина диареи — не столь частое явление, как это может показаться на первый взгляд. Диарея — один из наиболее частых симптомов иммунодефицитных состояний, причем не только инфекционные агенты становятся ее причиной. Однако роль грибковой инфекции (в том числе Candida), как причины диареи, невелика. Так, при СПИДе возбудителями инфекционного процесса в тонкой и толстой кишке, сопровождающегося диареей, являются, в первую очередь, простейшие — Cryptosporidium, Microsporidium (Enterocytozoon beineusi), Isospora belli, Giardia lamblia. Из вирусов, связанных при СПИДе с развитием диарейного синдрома, следует назвать цитомегаловирус и вирус простого герпеса, а из бактерий — выделить Salmonella, Shigella, Campylobacter spp.

Важно обратить внимание на хорошо дифференцированную нозологическую единицу — псевдомембранозный колит. Это острое воспалительное заболевание кишечника, ассоциированное с антибиотикотерапией. Его клиническая картина варьирует от кратковременной диареи до тяжелой формы с лихорадкой, дегидратацией и осложнениями. Описаны случаи этого заболевания при уремии, после цитостатической терапии. При колоноскопии на слизистой оболочке обнаруживаются фибриноидные наложения, из-за которых заболевание и получило свое название. Несмотря на поверхностное сходство с кандидозом (начало заболевания провоцируется антибиотиками, на слизистой оболочке выявляются наложения белого цвета), псевдомембранозный колит не имеет никакого отношения к этой грибковой инфекции. Возбудитель колита, ассоциированного с антибиотиками (синоним псевдомембранозного колита), установлен. Это Clostridium difficile — грамположительный анаэроб. Антибиотикотерапия, подавляя собственную микрофлору, создает условия для размножения С. difficile и проявления ее патогенных свойств. Диагноз устанавливается на основании выявления возбудителя в кале или путем обнаружения токсина С. difficile. Это отступление, посвященное псевдомебранозному колиту, еще раз подчеркивает необходимость адекватной оценки клинической картины, данных инструментального обследования и лабораторных тестов. Диагноз грибковой инфекции, в том числе кандидоза, должен опираться на возможно более полную информацию.

Наиболее частые грибковые поражение желудочно-кишечного тракта — кандидоз ротовой полости и пищевода — имеют достаточно характерные признаки. Для правильного диагноза получение культуры возбудителя должно быть подтверждено характерными клиническими симптомами, исключением другой этиологии, а также гистологическими признаками тканевой инвазии. В случае системного кандидоза диагноз помогает поставить посев гриба из крови, спинномозговой жидкости или из тканей, например, биоптата печени, что позволит прояснить клинические признаки — септицемию, менингит или поражение печени.

Гораздо меньшее значение в гастроэнтерологии имеют Cryptococcus и Histoplasma. Как правило, вовлечение в патологический процесс при этих грибковых инфекциях органов желудочно-кишечного тракта и печени наступает у больных с иммунодефицитом при диссеминированной форме заболевания. Histoplasma capsulatum при гематогенном распространении из легких поражает печень и селезенку с явлениями гепато- и спленомегалии, а поражение желудочно-кишечного тракта сопровождается изъязвлением (особенно часто ротовой полости). При СПИДе Cryptococcus neoformans и Histoplasma spp. при диссеминированных криптококкозе и гистоплазмозе поражают печень по типу гранулематозного гепатита. Клинически и биохимически при этом имеет место синдром холестаза. Для установления точного диагноза необходима биопсия печени, при которой будет доказана грибковая тканевая инвазия.

Современные противогрибковые средства представляют собой весьма внушительный арсенал.

Флуконазол (водорастворимый триазол) высокоселективно ингибирует грибковый цитохром P450, блокирует синтез стеролов в клетках гриба. На сегодняшний день существует отечественный флуконазол — Флюкостат. Он почти полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте, что позволяет быстро достичь адекватных концентраций в сыворотке. Его применяют при кандидозах и криптококкозе. При СПИДе для лечения криптококкоза после предварительного курса амфотерицином В (без фторцитозина или в сочетании с ним, что предпочтительнее) флуконазол назначают по 200 мг в сутки.

Кетоконазол (производное имидазола) обладает широким спектром противогрибковой активности, однако в отличие от флуконазола может вызвать временную блокаду синтеза тестостерона и кортизола.

Фторцитозин включается в клетки гриба, где превращается в 5-фторурацил и ингибирует тимидилатсинтетазу. Обычно препарат используют для лечения кандидоза, криптококкоза, хромомикоза.

Амфотерицин В воздействует на стеролы грибковой мембраны, нарушает ее барьерные функции, что приводит к лизису грибов. Показанием к его назначению являются системные микозы — кандидамикоз, аспергиллез, гистоплазмоз и другие.

С учетом тяжести заболеваний, на фоне которых возможны оппортунистические инфекции, противогрибковая терапия часто требует комбинирования препаратов, повторных курсов или поддерживающего лечения.

Источник