Взаимодействия лекарственного вещества с рецептором

, PhD, PharmD, Columbia Southern University, Orange Beach, AL

Рецепторы – это макромолекулы, участвующие в передаче химических сигналов как между клетками, так и внутри одной клетки; они могут находится на поверхности клеточной мембраны или в цитоплазме (см. таблицу Некоторые типы физиологических рецепторов и рецепторов лекарственных препаратов Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов Фармакодинамика определяет заданную эффективность лекарственного препарата в организме и реакцию организма на воздействие лекарственного препарата; эти эффекты обусловлены рецепторными связями. Прочитайте дополнительные сведения ). Активированные рецепторы прямо или косвенно регулируют клеточные биохимические процессы (например, проводимость ионных каналов, фосфорилирование белков, транскрипцию ДНК, ферментативную активность).

Молекулы (к примеру, лекарственные препараты, гормоны, нейротрансмиттеры), которые связываются с рецептором, называются лигандами. Связывание может быть специфическим и обратимым. Связывание с лигандом может приводить к активации либо инактивации рецептора; активация может стимулировать либо ингибировать ту или иную клеточную функцию. Каждый лиганд способен взаимодействовать с различными подтипами рецепторов. Почти не существует препаратов, абсолютно специфичных к одному рецептору или его подтипу, но большинство из них имеет относительную селективность. Селективность – это степень, с которой лекарственное средство действует на определенный участок относительно других участков; селективность относится в основном к физико-химическому связыванию препарата с клеточными рецепторами.

Способность лекарственного препарата воздействовать на конкретный тип рецептора зависит от его аффинности (вероятности того, что ЛС займет рецептор в определенный момент времени) и внутренней активности (степени активации рецептора после связывания с лигандом и развития клеточной реакции). Аффинность и внутренняя активность лекарственного вещества в свою очередь определяются его химической структурой.

Фармакологический эффект определяется также длительностью сохранения комплекса «препарат-рецептор» (время удержания). На продолжительность существования комплекса «препарат-рецептор» влияют динамические процессы (изменения конформации), которые контролируют скорость ассоциации и диссоциации лекарственных веществ от своей мишени. Большее время удержания служит объяснением продолжительному фармакологическому действию. К препаратам с длительным временем удержания относятся финастерид и дарунавир. Длительное время удержания может быть потенциальным недостатком, если за этот счет продлевается и токсический эффект препарата. Для некоторых рецепторов транзиторное связывание производит нужный фармакологический эффект, в то время как длительное связывание провоцирует токсичность.

Физиологические функции (такие как сокращение, секреция), как правило, регулируются множественными рецептор-опосредованными механизмами и включают несколько этапов (связывание с рецептором, активация внутриклеточных вторичных мессенджеров и т. д.) между первоначальным взаимодействием лекарственного вещества с рецептором и конечным ответом ткани или органа. По этой причине один и тот же желаемый фармакологический эффект может быть достигнут применением ЛС с разной химической структурой.

На способность препарата связываться с рецептором оказывают влияние внешние факторы, а также внутриклеточные регуляторные механизмы. Исходная плотность рецепторов и эффективность механизмов ответа на стимул варьируют от ткани к ткани. Лекарственные средства, старение, мутации и заболевания могут повышать (активировать) или снижать (подавлять) число и аффинность рецепторов. Например, клонидин снижает активность альфа-2-адренорецепторов; по этой причине быстрая отмена клонидина может спровоцировать гипертонический криз Неотложные состояния К неотложным состояниям относят поражения органов-мишеней (головной мозг, сердечно-сосудистая система и почки) на фоне выраженного повышения АД. Диагностика производится посредством измерения. Прочитайте дополнительные сведения . Длительная терапия бета-блокаторами повышает плотность бета-рецепторов, в связи с чем резкое прекращение приема данного класса препаратов может вызвать развитие тяжелой гипертензии или тахикардии. Стимуляция и ингибирование рецепторов влияют на механизмы приспособления организма к лекарственному средству (например, в виде гипосенсибилизации, тахифилаксии, толерантности, приобретенной резистентности и гиперчувствительности после отмены).

Лиганды связываются с определенными участками на макромолекуле рецептора, называемыми сайтами узнавания. Места связывания лекарственного вещества и эндогенного агониста (гормона или нейротрансмиттера) могут быть идентичными либо различаться. Агонисты, связывающиеся со смежным или другим сайтом, иногда называются аллостерическими агонистами. Также происходит неспецифическое связывание препаратов, т.е. с молекулярными участками, не являющимися рецепторами (например, белками плазмы крови). Связывание лекарственного вещества с подобными неспецифическими участками, например, связывание с белками сыворотки крови, препятствует его связыванию с рецептором, тем самым делая препарат неактивным. Несвязанные препараты способны взаимодействовать с рецепторами и, следовательно, вызывать эффект.

Агонисты и антагонисты

Агонисты активируют рецепторы для реализации желаемого фармакологического эффекта. Традиционные агонисты повышают долю активированных рецепторов. Обратные агонисты стабилизируют рецепторы в их неактивной конформации и действуют аналогично конкурентным агонистам. Многие гормоны, нейротрансмиттеры (например, ацетилхолин, гистамин, норадреналин ) и лекарственные средства (например, морфин, фенилэфрин, изопреналин, бензодиазепины, барбитураты) действуют как агонисты рецепторов.

Антагонисты препятствуют активации рецептора. Предотвращение активации оказывает множество эффектов. Антагонисты усиливают клеточную функцию в том случае, если они блокируют действие вещества, обычно подавляющего данную функцию. Справедлива и обратная закомерность: антагонисты снижают клеточную функцию, если блокируют действие вещества, усиливающего ее.

Антагонисты рецепторов могут быть классифицированы на обратимые и необратимые. Обратимые антагонисты легко диссоциируют от соответствующих рецепторов, необратимые – образуют стабильную, постоянную или почти постоянную химическую связь со своим рецептором (например, при алкилировании). Псевдообратимые антагонисты медленно разрывают связь со своим рецептором.

При конкурентном антагонизме связывание антагониста с рецептором препятствует связыванию с ним агониста.

При неконкурентном антагонизме агонист и антагонист могут связываться одновременно, но связывание антагониста снижает эффект агониста либо препятствует его развитию.

При обратимом конкурентном антагонизме агонист и антагонист образуют кратковременные связи с рецептором, в результате чего достигается равновесное состояние этой трехкомпонентной системы. Такой антагонизм можно преодолеть путем увеличения концентрации агониста. Например, налоксон (антагонист опиоидных рецепторов, структурно схожий с морфином) при введении незадолго до или сразу после введения морфина блокирует действие последнего. Тем не менее конкурентный антагонизм налоксона может быть преодолен с помощью введения морфина в большей дозе.

Такие лекарственные вещества называются частичными агонистами или агонистами-антагонистами. Структурные аналоги молекул агониста часто обладают одновременно свойствами агониста и антагониста. Например, пентазоцин активирует опиоидные рецепторы, но блокирует их активацию другими опиоидами. Таким образом, пентазоцин обеспечивает опиоидное действие, но ослабляет эффект другого опиоида, если последний вводится в период сохранения связи пентазоцина с рецептором. Лекарственное средство, действующее как частичный агонист в одной ткани, может действовать как полный агонист в другой.

Источник

Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами.

Способность вещества связываться с рецепторами клетки называется аффинностью 1 . Аффинность обусловлена тем, что пространственная конфигурация лекарства может напоминать конфигурацию эндогенного лиганда этого рецептора. Внутренней активностью называют способность лекарственного вещества вызывать активацию рецептора. В зависимости от величины внутренней активности все лекарственные вещества можно разделить на несколько групп:

Агонисты или миметики (от греч. agonistes– соперник;mimeomai— подражать) – вещества, которые связываясь с рецепторами способны их активировать, что вызывает развитие ответа, характерного для данного типа рецепторов. Считают, что внутренняя активность у агонистов равна 1,0 (т.е. они вызывают полный ответ ткани).

Антагонисты или блокаторы (от греч. antagonisma– соперничество, противоборство) – это лекарственные вещества, которые связываются с рецепторами, но не вызывают их активации (т.е. их внутренняя активность равна нулю). Антагонисты экранируют циторецепторы и препятствуют развитию ответа при действии эндогенных агонистов.

Парциальные агонисты – это вещества, которые связываются с рецепторами и вызывают их активацию, однако, даже если они займут все рецепторы, эти вещества не способны вызвать максимальный ответ для данного типа рецепторов. Т.е. внутренняя активность таких агонистов меньше 1,0 и составляет обычно 0,3-0,6.

Действие парциального агониста будет зависеть от того, с какими рецепторами они взаимодействуют – с покоящимися или с рецепторами, которые уже активированы полными агонистами. Если парциальный агонист взаимодействует с покоящимися рецепторами, то он вызывает их активацию и ответ ткани возрастает с нуля до некоторой величины (30-60%), т.е. это типичное агонистическое воздействие. Если парциальный агонист действует на ткань, рецепторы которой уже активированы полным агонистом, то он начинает вытеснять агонист из связи с рецептором и занимать его место. Поскольку эффект парциального агониста уступает полному – ответ ткани снижается со 100% до более низкой величины (30-60%), т.е. это типичное блокирующее действие (см. схему 2).

Иногда выделяют также понятие агонистов-антагонистов. Агонисты-антагонисты – это вещества с низкой аффинностью, которые могут взаимодействовать не с одним, а с несколькими типами рецепторов, при этом они одни рецепторы активируют, а другие блокируют.

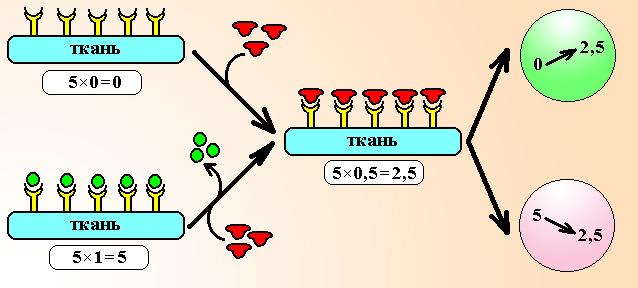

Схема 2. Действие парциальных агонистов. Предположим, что имеется тест-ткань, несущая всего 5 рецепторов. Если рецепторы свободны, ответ ткани равен нулю. После добавления парциального агониста с внутренней активностью 0,5 он будет активировать рецепторы и общий ответ ткани составит 50,5=2,5 ЕД. Если рецепторы уже заняты полным агонистом, ответ ткани максимальный (51,0=5 ЕД), при добавлении к системе парциального агониста он начинает вытеснять лиганд из связи с рецептором и будет активировать их слабее полного агониста. Общий ответ ткани при этом уменьшится и составит 50,5=2,5 ЕД, т.е. возникнет эффект блокады.

Можно показать, что чем больше изначальное число активированных рецепторов в ткани, тем будет более выражен блокирующий эффект парциального агониста.

Инверсные агонисты – это вещества, которые связываются с рецепторами и вызывают эффект обратный тому, который возникает при действии обычного агониста. Т.е. внутренняя активность реверсных агонистов меньше нуля (-1,0). Инверсные агонисты не следует путать с антагонистами. Антагонист предупреждает эффект агониста, блокируя рецептор, инверсный агонист – вызывает при взаимодействии с рецептором зеркально противоположный эффект. Примером реверсных агонистов могут служить -карболины. Диазепам является агонистом бензодиазепин-ГАМК рецепторного комплекса и вызывает при активации рецептора развитие седативного и снотворного эффектов. Флумазенил – антагонист этих рецепторов, если его ввести в организм пациента, то воспроизвести снотворное действие диазепама не удается.-карболины при взаимодействии с бензодиазепиновым рецептором будут вызывать судороги (качественно противоположный снотворному действию диазепама эффект).

Источник

Взаимодействие лекарственных веществ с рецепторами.

Способность вещества связываться с рецепторами клетки называется аффинностью 4 . Аффинность обусловлена тем, что пространственная конфигурация лекарства может напоминать конфигурацию эндогенного лиганда этого рецептора. Внутренней активностью называют способность лекарственного вещества вызывать активацию рецептора. В зависимости от величины внутренней активности все лекарственные вещества можно разделить на несколько групп:

Агонисты или миметики (от греч. agonistes– соперник;mimeomai— подражать) – вещества, которые связываясь с рецепторами способны их активировать, что вызывает развитие ответа, характерного для данного типа рецепторов. Считают, что внутренняя активность у агонистов равна 1,0 (т.е. они вызывают полный ответ ткани).

Антагонисты или блокаторы (от греч. antagonisma– соперничество, противоборство) – это лекарственные вещества, которые связываются с рецепторами, но не вызывают их активации (т.е. их внутренняя активность равна нулю). Антагонисты экранируют циторецепторы и препятствуют развитию ответа при действии эндогенных агонистов.

Парциальные агонисты – это вещества, которые связываются с рецепторами и вызывают их активацию, однако, даже если они займут все рецепторы, эти вещества не способны вызвать максимальный ответ для данного типа рецепторов. Т.е. внутренняя активность таких агонистов меньше 1,0 и составляет обычно 0,3-0,6.

Действие парциального агониста будет зависеть от того, с какими рецепторами они взаимодействуют – с покоящимися или с рецепторами, которые уже активированы полными агонистами. Если парциальный агонист взаимодействует с покоящимися рецепторами, то он вызывает их активацию и ответ ткани возрастает с нуля до некоторой величины (»30-60%), т.е. это типичное агонистическое воздействие. Если парциальный агонист действует на ткань, рецепторы которой уже активированы полным агонистом, то он начинает вытеснять агонист из связи с рецептором и занимать его место. Поскольку эффект парциального агониста уступает полному – ответ ткани снижается со 100% до более низкой величины (»30-60%), т.е. это типичное блокирующее действие (см. схему 2).

Иногда выделяют также понятие агонистов-антагонистов. Агонисты-антагонисты – это вещества с низкой аффинностью, которые могут взаимодействовать не с одним, а с несколькими типами рецепторов, при этом они одни рецепторы активируют, а другие блокируют.

Схема 2. Действие парциальных агонистов. Предположим, что имеется тест-ткань, несущая всего 5 рецепторов. Если рецепторы свободны, ответ ткани равен нулю. После добавления парциального агониста с внутренней активностью 0,5 он будет активировать рецепторы и общий ответ ткани составит 5´0,5=2,5 ЕД. Если рецепторы уже заняты полным агонистом, ответ ткани максимальный (5´1,0=5 ЕД), при добавлении к системе парциального агониста он начинает вытеснять лиганд из связи с рецептором и будет активировать их слабее полного агониста. Общий ответ ткани при этом уменьшится и составит 5´0,5=2,5 ЕД, т.е. возникнет эффект блокады.

Можно показать, что чем больше изначальное число активированных рецепторов в ткани, тем будет более выражен блокирующий эффект парциального агониста.

Инверсные агонисты – это вещества, которые связываются с рецепторами и вызывают эффект обратный тому, который возникает при действии обычного агониста. Т.е. внутренняя активность реверсных агонистов меньше нуля (-1,0). Инверсные агонисты не следует путать с антагонистами. Антагонист предупреждает эффект агониста, блокируя рецептор, инверсный агонист – вызывает при взаимодействии с рецептором зеркально противоположный эффект. Примером реверсных агонистов могут служить b-карболины. Диазепам является агонистом бензодиазепин-ГАМК рецепторного комплекса и вызывает при активации рецептора развитие седативного и снотворного эффектов. Флумазенил – антагонист этих рецепторов, если его ввести в организм пациента, то воспроизвести снотворное действие диазепама не удается.b-карболины при взаимодействии с бензодиазепиновым рецептором будут вызывать судороги (качественно противоположный снотворному действию диазепама эффект).

Источник