- Местные формы лекарственных препаратов что это такое

- Рациональный выбор вагинального препарата: роль лекарственной формы

- Введение

- Особенности вагинального пути введения лекарственных препаратов

- Фармакологические аспекты

- Фармацевтические аспекты

- Сравнение свойств вагинальных таблеток и суппозиториев

- Вагинальные суппозитории

- Сравнение свойств основы суппозиториев

- Клиническое наблюдение

- Обсуждение

- Заключение

Местные формы лекарственных препаратов что это такое

Автор: К.С.ДАВЫДОВА, филиал «Клиническая фармакология» НЦ БМТ РАМН

Большая часть лекарственных средств ( ЛС ) на современном фармрынке являются воспроизведенными (генерическими) препаратами. Согласно данным розничного аудита (IMS Health и DSM Group) доля дженериков в настоящее время составляет от 77 до 88% в натуральном выражении [5] (существуют данные и про долю в 95% [9], однако ее достоверность вызывает сомнения), при этом согласно прогнозам эта доля будет неуклонно расти. По объему генерического сектора Россия занимает 3 место в мире после Китая и Индии [2,3]. В то же время структура рынка стран большой семерки формируется следующим образом: в США — 12% дженериков, в Японии — 30%, в Германии — 35%, во Франции — 50%, в Англии — 55%, в Италии — 60%, в Канаде — 64% (рис. 1) [8].

Среди препаратов, которые ежегодно регистрируются в России, отмечается значительно большее количество дженериков, чем оригинальных препаратов. Отдельные оригинальные препараты имеют значительное количество воспроизведенных ЛС. Так, оригинальное лекарственное средство Вольтарен (действующее вещество – диклофенак натрия) сегодня имеет 207 дженериков, зарегистрированных к медицинскому применению. Также в РФ зарегистрировано около 150 генерических ЛС эналаприла, около 100 — нифедипина, атенолола, ципрофлоксацина и порядка 50 – нитроглицерина, аспирина и парацетамола (причем количество комбинированных генерических последних двух ЛС превышает 300) [1,4]. В ряде стран с развитой системой контроля качества, эффективности и безопасности ЛС, число дженериков инновационного препарата в большинстве случаев не превышает 4-5 [10,19].

Генерические ЛС выводятся на рынок после истечения срока патентной защиты. Они должны полностью соответствовать оригинальному продукту по составу действующих веществ (вспомогательные вещества могут быть иными) и лекарственной форме, соответствовать фармакопейным требованиям, быть произведенными в условиях GMP. В Федеральном законе о лекарственных средствах №86-ФЗ от 1998 г. дается определение воспроизведенных ЛС: «воспроизведенные лекарственные средства — лекарственные средства, поступившие в обращение после истечения срока действия исключительных патентных прав на оригинальные лекарственные средства». Однако такое определение не характеризует дженерик как копию или аналог инновационного препарата. В новом Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ от 2010 г. смысл термина раскрывается более полно, согласно современным международным рекомендациям: «воспроизведенное лекарственное средство — лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства».

Воспроизведенные ЛС имеют ряд равнозначных общеупотребляемых синонимов – «генерики», «дженерики», «генерические лекарственные средства», «многоисточниковые (мультиисточниковые) лекарственные средства» [8,9], однако согласно Федеральному закону № 61-ФЗ именно термин «воспроизведенные лекарственные средства» должен применяться в первую очередь. В то же время Всемирная организация здравоохранения в качестве основного понятия таких ЛС рекомендует употреблять термин «многоисточниковые лекарственные средства» (multisource drugs) [20]. Оригинальное (инновационное) лекарственное средство – это ЛС, которое было впервые зарегистрировано на основе полной документации в отношении его качества, безопасности и эффективности, защищенное патентом на срок до 20 лет [11].

Основными характеристиками оригинального ЛС являются: длительность разработки (10-15 лет) на основании отбора действующего вещества из значительного количества молекул; фармакологический эффект, токсичность, мутагенность и тератогенность которого проверены в доклинических исследованиях на животных; прохождение всех фаз клинических исследований в соответствии со стандартами GСP.

Несмотря на то что инновационное и воспроизведенное ЛС содержат одно и то же действующее вещество в одинаковой дозировке и лекарственной форме, эффективность и безопасность генерических препаратов может существенно различаться. Основными причинами таких различий могут быть фармацевтическая технология производства лекарственного препарата, вспомогательные вещества (неактивные ингредиенты, наполнители, консерванты, красители и др.), их природа и количество, полиморфизм, солевая форма, упаковка препарата, условия его хранения и транспортировки. Из-за этих отличий эффективность генерических препаратов и выраженность их побочных эффектов может сильно варьировать.

При этом следует отметить, что стоимость воспроизведенного ЛС ниже, чем оригинального, что определяется рядом причин. Для этого необходимо рассмотреть, из чего складывается стоимость оригинальных ЛС и дженериков. 80% стоимости оригинального ЛС составляет стоимость исследований эффективности и безопасности препарата, а 20% стоимости – это стоимость синтеза лекарственного вещества. Процесс создания оригинального ЛС является очень длительным и дорогостоящим. Сначала создается молекула, потом она оценивается в исследованиях на клетках и тканях, затем на животных. После этого следуют три этапа клинических исследований на здоровых добровольцах и пациентах. После завершения клинических исследований ЛС проходит регистрацию. Исследование оригинального ЛС продолжается и после регистрации. С соблюдением правил GCP проводятся и пострегистрационные исследования [23].

Известно, что только 1 из 5 000 молекул доходит до рынка в виде ЛС. Этот путь продолжается 12-15 лет, его стоимость составляет от 800 млн. до 1 млрд. долл. Прибыльными являются только 1-2 из вновь созданных ЛС [8]. Объяснением более низкой стоимости генерических ЛС являются: отсутствие клинических исследований; отсутствие масштабных доклинических исследований фармакологической активности, поисковых исследований; отсутствие изучения полного профиля безопасности.

Несмотря на широкое использование понятия эквивалентность, «эквивалентности» дженериков как термина не существует. Всемирная организация здравоохранения предлагает применять термин «взаимозаменяемость» (interchangeability) воспроизведенных лекарственных препаратов [23]. Взаимозаменяемое генерическое ЛС – это терапевтически эквивалентное генерическое ЛС, которым можно заменить препарат сравнения в клинической практике [22]. Видов «эквивалентности» воспроизведенных ЛС выделяют несколько – терапевтическая, фармацевтическая, биологическая, а также т.н. «эквивалентность in vitro» (in vitro equivalence), введенная в употребление в документе «WHO Technical Report Series 937. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations (2006). Annex 7. Multisource (generic) pharmaceutical products: guidelines on registration requirements to establish interchangeability» [23].

Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями инструкции по применению [7,22]. Терапевтическая эквивалентность означает, что два препарата обеспечивают одинаковый терапевтический эффект и безопасность. Терапевтически эквивалентные лекарственные препараты должны отвечать следующим требованиям: иметь доказанную эффективность и безопасность; быть фармацевтически эквивалентными; быть биоэквивалентными; иметь сходные инструкции по применению; производиться в условиях стандарта GMP [6]. Доказанную клиническую эффективность и безопасность устанавливают на основании клинических исследований.

ЛС считаются фармацевтически эквивалентными, если они содержат одни и те же действующие вещества в одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме и отвечают требованиям одних и тех же или сходных стандартов [1]. То есть фармацевтическая эквивалентность – это полное соответствие состава и лекарственной формы препаратов. Для некоторых лекарственных форм фармацевтическая эквивалентность будет обеспечивать терапевтическую эквивалентность и, соответственно, взаимозаменяемость двух препаратов (препараты для местного применения, порошки для изготовления растворов, инъекционные растворы и некоторые другие) [23].

Отдельно стоит выделить фармацевтическую альтернативность ЛС. Лекарственные средства являются фармацевтически альтернативными, если они содержат одинаковое количество одной и той же активной субстанции (субстанций), но различаются по лекарственной форме (например, таблетки и капсулы) и/или по химической форме (различные соли, эфиры) [1].

Оценка биоэквивалентности ЛС является основным видом медико-биологического контроля воспроизведенных (генерических) ЛС, не отличающихся лекарственной формой и содержанием действующих веществ от соответствующих оригинальных ЛС. Биоэквивалентность ЛС обозначает их одинаковую биодоступность. Под биодоступностью понимают количество неизмененного действующего вещества, достигающего системного кровотока (степень всасывания) относительно исходной дозы ЛС. Исследования биоэквивалентности позволяют сделать обоснованные заключения о качестве сравниваемых препаратов по относительно меньшему объему первичной информации и в более сжатые сроки, чем при проведении клинических исследований [17,18,21].

В некоторых международных руководствах введено понятие регуляторной процедуры «биовейвер», в соответствии с которой определение взаимозаменяемости генерических ЛС проводится на основании оценки их биофармацевтических свойств и эквивалентности in vitro (изучение сравнительной кинетики растворения) либо другими методами in vitro в качестве альтернативы исследованиям биоэквивалентности in vivo при их государственной регистрации [16].

Самое главное, к чему надо стремиться, — дженерики, как и инновационные (оригинальные) препараты, должны отвечать требованиям, предъявляемым в рамках Общего (или единого) технического документа (CTD): эффективность, безопасность, качество 13, поэтому весь объем исследований должен быть достаточным для подтверждения данных требований.

Литература

1. Арзамасцев А.П., Дорофеев В.Л. Эквивалентность воспроизведенных лекарственных средств: фармацевтические аспекты. // Ведомости НЦЭСМП. – М., 2007. – №1. – С. 27-35.

2. Баула О.Ю. Современные регуляторные требования к исследованиям и регистрации генерических лекарственных средств. – М., «Фармсодружество», 2007.

3. Белоусов Ю.Б. Дженерики – мифы и реалии. «Ремедиум». – 2003. — № 7–8. — С. 4–9.

4. Верткин А.Л., О.Б.Талибов. Генерики и эквивалентность – что стоит за терминами. Неотложная терапия. — 2004; — № 1–2. – С.16–17.

5. Новикова Н.Н. // Фармацевтический Вестник. – М., 2008. – №4. – С. 4.

6. Рудык Ю.С. К вопросу о терапевтической эквивалентности лекарственных средств // Рациональная фармакотерапия. – Киев, 2007. — №2. – С. 40-48.

7. Семинар-тренинг ВОЗ по проведению теста растворения, взаимозаменяемости лекарственных средств и системе биофармацевтической классификации. // Аптека, — Киев, 2007. – № 31. – С. 10-17.

8. Талибов О.Б. Генерики и эквивалентность лекарственных препаратов. // Медицинская газета «Здоровье Украины». – Киев, 2008. – №5. – С. 12-16.

9. Тарловская Е.И. Генерики и оригинальные препараты: взгляд практического врача. // Российский Медицинский Журнал. – М., 2008, – т. 16. – №5. – С. 30 – 35.

10. Чумак В.Т. Оборот лекарственных средств в Украине. Проблемы и перспективы. Материалы І Международной конференции «Клинические испытания лекарственных средств в Украине». — Киев, 2006.

11. Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council, Art. 10.1. – 2004.

12. ICH Harmonised Tripartite Guideline: The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use: Quality M4Q (R1). – Geneva: ICH, 2002.

13. ICH Harmonised Tripartite Guideline: The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use: Safety. M4S (R2). – Geneva: ICH, 2002.

14. ICH Harmonised Tripartite Guideline: The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use: Efficacy. M4E (R1). – Geneva: ICH, 2002.

15. Interchangeability of multisource drug products containing highly variable drugs. WHO/FIP Training Workshop on Dissolution, Pharmaceutical Product Interchangeability and Biopharmaceuticals Classification System (BCS) — Kiev, 2007.

16. Yu G., Amidon J. Polli. Biopharmaceutics Classification System: The Scientific Basis for Biowaiver Extensions. // Pharmaceutical Research. – 2002. – Vol. 19, №. 7.

17. Chen M., Lesko L. Individual bioequivalence revisited. // Clin Pharmacokinet – 2001. – № 40: – pp. 701-706.

18. Chen M., Shah V., Patnaik R. Bioavailability and Bioequivalence: An FDA Regulatory Overview. // Pharmaceutical Research. – 2001. – Vol. 18, №. 12.

19. Laroche M., Merle L. Generic and brand-name drugs. Are different criteria sufficiently taken into account before granting market authorisation? // Acta Clin Belg Suppl. – 2006. – № 1: – pp. 48-50.

20. Multisource (Generic) Pharmaceutical Products: Guidelines on Registration Requirements to Establish Interchangeability. — WHO Technical Report Series, № 937. – WHO, 2006.

21. Quality of bioequivalence data. WHO workshop on assessment of bioequivalence data submitted to regulatory authorities – Kiev, 2009.

22. WHO Technical Report Series 937. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. – WHO, 2006.

23. WHO Technical Report Series 937, annex 7 « Multisource (generic) pharmaceutical products: guidelines on registration requirements to establish interchangeability». WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. – WHO, 2006.

Рисунок — в приложении

Файл: Загрузить (85 кбайт)

Источник

Рациональный выбор вагинального препарата: роль лекарственной формы

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

В статье предложены и обоснованы критерии рационального выбора лекарственной формы вагинального препарата. Представлены сравнительные фармацевтические и фармакологические свойства лекарственных форм в виде вагинальной таблетки и вагинального суппозитория. Обсуждены характеристики лекарственных форм, действующих основ суппозиториев и влияние этих характеристик на выбор лекарственной формы вагинального препарата. Рациональный выбор вагинального препарата с позиции лекарственной формы включает: соответствие свойств лекарственной формы задачам терапии (трансвагинальная доставка лекарственного вещества в кровоток или местная терапия); обеспечение лекарственной формой быстрого и полного высвобождения активных компонентов; оптимальное сочетание кратности и курсовой длительности лечения входящих в фиксированную комбинацию активных веществ; соответствие лекарственной формы требованиям высокой приверженности терапии.

Представлен клинический пример, демонстрирующий необходимость качественной противовоспалительной терапии перед проведением кольпоскопического метода обследования. Обозначены основные области применения топических вагинальных комбинированных препаратов широкого спектра действия. Определены критерии выбора для данной группы препаратов.

Ключевые слова: суппозитории, вагинальные таблетки, приверженность терапии, активные и вспомогательные вещества, комбинированные топические средства, вагинальные инфекции.

Для цитирования: Духанин А.С., Семиошина О.Е. Рациональный выбор вагинального препарата: роль лекарственной формы. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(4):314-320.

Rational choice of vaginal drug formulation

A.S. Dukhanin, O.E. Semioshina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

This article addresses and supports the criteria for adequate choice of vaginal drug formulation. Comparative pharmaceutical and pharmacological properties of vaginal tablets and vaginal suppositories are reviewed. The effects of the shape and suppository base on vaginal drug formulation choice are discussed. Rational choice of vaginal medications in terms of drug formulation includes: correspondence of drug formulation to treatment goals (transvaginal drug delivery to the blood flow or topical treatment); coordination of pharmaceutical properties of drug formulation base with rapid and complete release of active components; effective combination of antimicrobial agents considering dosing frequency and course duration of the treatment with individual active components of fixed-dose combination; correspondence of drug formulation to the requirements of good adherence to treatment.

Case history illustrates that adequate anti-inflammatory therapy before the colposcopy is requ ired. Major indications to broad-spectrum topical combined vaginal medications are addressed. Choice criteria for these medications are specified.

Keywords: suppositories, vaginal tablets, adherence to treatment, active ingredients and excipients, complex topical medications, vaginal infections.

For citation: Dukhanin A.S., Semioshina O.E. Rational choice of vaginal drug formulation. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(4):314–320.

Введение

Для вагинальных препаратов характерно большое разнообразие лекарственных форм: кремы, гели, суппозитории, таблетки и желатиновые капсулы для интравагинального введения. Безопасность и эффективность фармакотерапии зависят от активного действующего вещества, лекарственной формы и основы препарата для интравагинального введения, а также показателей приверженности медикаментозной терапии.

Основа или фармацевтическая композиция вспомогательных веществ (эксципиентов) вагинального препарата выполняет две главные функции: с одной стороны, отвечает за химическое равновесие и физическую стабильность препарата при его хранении, с другой — задает начальную фармакокинетику при использовании препарата, определяя время, место и концентрацию активных веществ в месте действия.

При разработке лекарственной формы вагинального препарата учитывают следующие факторы:

анатомические и физиологические особенности пути введения;

фармакологические (топическое или системное воздействие);

фармацевтические (химическая природа активного компонента и основы препарата; монопрепарат или комбинированное средство).

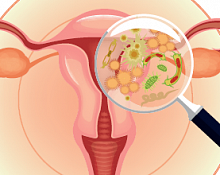

Особенности вагинального пути введения лекарственных препаратов

Вагинальный путь введения обладает рядом преимуществ: отсутствие эффекта первого прохождения через печень, относительно большая площадь всасывания (80–110 см 2 ), богатая васкуляризация и относительно низкая ферментативная активность вагинального отделяемого [1]. В то же время следует учитывать изменчивый характер таких факторов, как объем выделений, величина pH вагинального содержимого, бактериальный спектр и количество микроорганизмов микробиоты влагалища [2, 3]. Перечисленные факторы напрямую влияют на распределение и фиксацию вагинального средства, а также на высвобождение и всасывание лекарственных веществ (ЛВ). Возрастные и циклические изменения гормонального статуса сопряжены с вариабельностью объема вагинального отделяемого, pH, активности ферментов (преимущественно эндопептидаз и аминопептидаз), а также толщины и проницаемости вагинального эпителия. Сдвиг рН, который наблюдается при вагинальной инфекции, влияет на высвобождение и растворимость активных веществ [4, 5].

Фармакологические аспекты

В зависимости от целей фармакотерапии вагинальный путь введения может быть использован:

как один из способов доставки ЛВ в системный кровоток — трансвагинальная доставка ЛВ в кровоток, резорбтивное действие;

как способ доставки терапевтических агентов для оказания местного действия, чаще всего используется в отношении антимикробных соединений.

В зависимости от целей фармакотерапии к лекарственным формам предъявляются различные требования. В случае вагинального пути доставки ЛВ в кровоток в задачи фармакотерапии входят обеспечение пролонгированного высвобождения, высокой степени абсорбции, поддержание плазменных концентраций на стационарном уровне [6]. Создание лекарственной формы преследует задачи: повышение системной биодоступности, улучшение доставки активных веществ (проникновение через клеточные и тканевые барьеры), обеспечение непрерывного и длительного пребывания лекарственной формы в месте применения. В качестве первостепенного рассматривается решение вопроса об увеличении мукоадгезивных свойств вагинального препарата [7].

Если необходимо осуществить системное действие лекарственного средства, то важно учесть влияние на абсорбцию ЛВ таких факторов, как толщина слизистой, диапазон значений вагинального рН. Как количество, так и состав вагинального содержимого влияют на растворение и биодоступность лекарственного средства [8]. В то время как обильные выделения способствуют эффекту вымывания, вытекания, секреторные муцины цервикальной слизи (MUCAC, MUC6) способны повысить мукоадгезию [9].

При топической терапии на первый план выходят задачи минимизации абсорбции активных веществ. В инструкции по медицинскому применению такого вагинального препарата в разделе «Фармакокинетика» имеется указание на то, что «при интравагинальном применении системная абсорбция активных компонентов незначительна», т. е. системная биодоступность близка к нулю. Встречается другой вариант описания фармакокинетики вагинального препарата для местной терапии: «практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища».

Действительно, во всасывании нет необходимости, т. к. мишени действия вагинальных форм антимикробных препаратов обычно находятся на поверхности слизистой оболочки — это патогены бактериальной и/или грибковой природы. Задача заключается в быстром высвобождении активного вещества (антибиотика, антимикотика), создании высокой местной концентрации антимикробного препарата, способной в ряде случаев преодолеть механизмы антибиотикорезистентности.

Фармацевтические аспекты

Кремы, таблетки, гели, суппозитории, мази обычно используются в качестве вагинальных систем доставки ЛВ. Все лекарственные формы содержат 2 группы веществ: 1) фармакологически активные субстанции, отвечающие за фармакодинамику; 2) вспомогательные вещества (эксципиенты), влияющие на распределение, высвобождение и растворение ЛВ.

Фармацевтическая характеристика основана на представлениях о физико-химических свойствах активных и вспомогательных компонентов, это: растворимость (гидрофильные или, напротив, липофильные свойства), ионизация, молекулярная масса, поверхностный заряд и химическая природа молекул [10]. Закономерности поведения лекарственной формы при применении (скорость и степень высвобождения действующего вещества), биодоступность и продолжительность эффекта напрямую отражают способность ЛВ проникать как через апикальную, так и через базолатеральную мембрану эпителиоцитов влагалища.

Рациональный выбор лекарственной формы вагинального препарата должен быть обоснован целями фармакотерапии (местное действие или доставка в кровоток), химической природой активного вещества, а также предполагать приверженность терапии [11]. Увеличению приверженности терапии способствуют:

назначение комбинированных препаратов;

удобство применения лекарственной формы, которую можно определить как set it and forget it (установить и забыть) [12].

Применение комбинированной топической терапии для лечения вагинальных инфекций основано на ее доказанных преимуществах. Так, одновременное применение антибактериальной и противогрибковой терапии позволяет снизить частоту рецидивов по сравнению с монотерапией [13]. Согласно современным клиническим рекомендациям к препаратам выбора в качестве антибактериального компонента при лечении бактериального вагиноза относятся метронидазол и тинидазол — антимикробные средства из группы имидазолов [14].

Какой антимикотик отобрать в состав комбинированного препарата, содержащего метронидазол или тинидазол? Приведем примеры обоснования рационального выбора.

По механизму действия топические антимикотики делятся на 2 группы:

полиеновые антимикотики (натамицин, нистатин);

азолы (клотримазол, миконазол, эконазол, сертаконазол, тиоконазол).

Азолы хорошо совместимы с другими активными фармацевтическими субстанциями, исключение составляет сертаконазол, который имеет в своей структуре реакционную бензотиофеновую группировку. Рациональными следует признать комбинации метронидазол + миконазол, тинидазол + тиоконазол, т. к. именно при этих сочетаниях соблюдается рекомендованная продолжительность терапии.

Для топического метронидазола оптимальным признан лечебный курс длительностью не менее 7 дней, в то время как прием комбинации тинидазол + тиоконазол может не превышать 3 сут. Этим обусловлена возможность альтернативной схемы применения по 1 вагинальному суппозиторию (2 р./сут) — комбинации тиоконазол 100 мг + тинидазол 150 мг в течение 3 дней. Для сравнения: 7-дневная схема включает 2 режима дозирования: 2 р./сут по 1 суппозиторию 500 мг метронидазола + 100 мг миконазола или 1 р./сут 750 мг метронидазола + 200 мг миконазола.

Добавление в состав вагинального топического препарата местного анестетика лидокаина способствует снятию боли, зуда и отечности в первые минуты после введения у всех больных, что повышает комплаентность [15]. Это согласуется с выводами международных наблюдений, показавших выраженную динамику купирования симптомов вагинальных инфекций на фоне терапии комбинированными препаратами, содержащими лидокаин. Следует отметить, что на сегодняшний день есть только одна зарегистрированная в РФ комбинация антибактериального, антипротозойного и противогрибкового действия с анестетиком для лечения вагинальных инфекций.

Сравнение свойств вагинальных таблеток и суппозиториев

Для того чтобы лекарство было активным, оно должно перейти в свободную, растворенную форму. Различия в механизмах диспергирования и растворения двух лекарственных форм — вагинальных таблеток и суппозиториев схематично представлены на рисунке 1.

Обычные вагинальные таблетки представляют собой твердую лекарственную форму. Растворению и полному высвобождению активных веществ из гидрофильной матрицы предшествует этап дезинтеграции, дефрагментации (см. рис. 1A), в его основе — взаимодействие вспомогательного вещества, дезинтегратора, с водой [16]. Объем вагинального содержимого для этой цели недостаточен [17], поэтому при применении вагинальной таблетки необходимо сначала обильно ее смочить.

В основе высвобождения активных ингредиентов из вагинального суппозитория лежит другое свойство: плавление при температуре тела (см. рис. 1B). Другими словами, вагинальные суппозитории (на липофильной/дифильной основе) расплавляются под действием температуры тела, за счет чего достигаются биоадгезия и последующее растворение действующего вещества. Основные отличия двух лекарственных форм суммированы в таблице 1.

Обычные вагинальные таблетки содержат несколько типов вспомогательных компонентов, обладающих свойствами наполнителя, дезинтегратора (разрыхлителя), глианта, лубрикатора. Напротив, список компонентов основы суппозитория очень короткий, он обычно включает 1–2 позиции (витепсол, масло какао, суппоцир), которые не влияют на значение рН.

Поскольку таблетки имеют гидрофильную матрицу, ЛВ с выраженными гидрофобными свойствами не соответствуют критериям включения в состав вагинальных таблеток [18]. Именно с этим связано использование таких водорастворимых аналогов ЛВ в составе вагинальных таблеток, как неомицина сульфат, преднизолона натрия метасульфобензоат.

Вагинальные крем/гель, капсулы

Для лекарственной формы «вагинальный крем/гель» характерно большое число вспомогательных компонентов: сорбитана моностеарат, полисорбат 60, пропиленгликоль, стеариновая кислота, цетостеариловый спирт, цетилпальмитат, минеральное масло, консервант бензиловый спирт. Чтобы гель сформировался, может потребоваться добавление нейтрализатора — щелочи КОН. Обычно рН геля >5,5. Для повышения растворимости применяют неактивные предшественники: антибиотик клиндамицин входит в состав геля в виде клиндамицина фосфата.

При создании комбинированных препаратов возникает необходимость сочетания в одной лекарственной форме водорастворимых и жирорастворимых веществ с точной дозировкой каждого из них. В этом случае может быть использована лекарственная форма в виде мягкой желатиновой капсулы, содержимое которой включает жидкую масляную фазу. Капсула обеспечивает защиту действующих веществ от внешних факторов, высокую всасываемость жирорастворимых ЛВ. К недостаткам такой лекарственной формы можно отнести отсутствие выраженных биоадгезивных свойств, наличие дополнительных компонентов, вытекание содержимого капсулы, что создает неудобства при применении.

Вагинальные суппозитории

Представлению о лекарственной форме с высокими показателями приверженности терапии соответствуют вагинальные суппозитории. Термины «вагинальные суппозитории» и «пессарии» в англоязычной литературе взаимозаменяемы. Латинский термин «пессарий» происходит от греческого слова «песо», что означает «овальный камень» [19].

Особенностью данной лекарственной формы является сочетание нескольких свойств: достаточная твердость при комнатной температуре и в момент введения для преодоления упругости тканей; способность переходить от твердого состояния к жидкому, минуя «мазевидную» стадию размягчения; достаточная вязкость при плавлении или растворении суппозитория при температуре тела с целью замедления седиментации и равномерного распределения ЛВ по слизистой оболочке влагалища.

Форма и основа суппозиториев обусловливают выбор и предпочтение препарата [20, 21]. Основы, используемые при производстве суппозиториев, подразделяются на липофильные, гидрофильные и дифильные [22]. Суппозитории, содержащие антисептики (хлоргексидин, повидон-йод), как правило, имеют гидрофильную полиэтиленоксидную основу, их трансформация описывается словом «растворение». В отличие от гидрофильных, липофильные основы плавятся при температуре тела, что способствует выделению из них активных ингредиентов. Выбор типа основы суппозитория зависит от активных веществ, входящих в состав препарата. Для соединений с высокой растворимостью, как правило, больше подходит липофильная основа. Для соединений с низкой растворимостью больше подходят суппозитории на гидрофильной основе.

Дифильные основы представляют собой искусственные композиции, обладающие липофильными и гидрофильными свойствами, содержащие в своем составе поверхностно-активные вещества. К дифильным основам относятся витепсол, лазупол, другие основы, разрешенные к медицинскому применению. Дифильные основы идеально подходят для создания комбинированных вагинальных препаратов, т. к. позволяют адаптировать свойства основы под потребности разных по химической природе активных соединений, например: метронидазол + миконазол + лидокаин. Соотношение гидрофильных и липофильных наполнителей в составе основы суппозитория определяет такие важные свойства, как твердость и скорость плавления. Помимо этого, такие свойства суппозиториев, как твердость, эластичность, мягкость, обусловливают готовность использовать их, т. е. влияют на приверженность терапии [23, 24].

Сравнение свойств основы суппозиториев

Основа витепсол представлена 4 классами (H, W, S и Е), которые отличаются температурой плавления, содержанием гидроксильных групп. Присутствие в витепсоле класса S этоксилатов повышает поверхностно-активные свойства основы, придавая суппозиториям, выполненным на этой основе, максимальные биоадгезивные параметры. Витепсол S55 оптимален в качестве дифильной основы суппозиториев, содержащих метронидазол + миконазол и тиоконазол + тинидазол.

Суппоцир АМ — полусинтетический глицерид насыщенных С8–С18 жирных кислот, используется в качестве основы при производстве ряда дженерических форм.

Витепсол и суппоцир отличаются температурой плавления, содержанием гидроксильных групп (hydroxyl values, HV). Для Суппоцира АМ температура плавления составляет 35–36,5 o C, HV 5–6; для витепсола S55 — 33,5–35,5 o C и HV 50–65 соответственно. Это может свидетельствовать о более выраженных биоадгезивных свойствах витепсола, его способности быстрее плавиться с высвобождением активных веществ [25].

Условия хранения референтного и воспроизведенного препаратов также существенно отличаются, что подчеркивает различия в основах суппозиториев. Для референтных препаратов, содержащих метронидазол + миконазол и тиоконазол + тинидазол, в инструкции есть указание: «Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 о С», т. е. температурный режим 2–25 °C. Лекарственную форму на основе Суппоцира АМ инструкция рекомендует хранить «в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C; не допускается хранение в холодильнике». Отличия в условиях хранения зависят от особенностей фармакокинетики и должны строго соблюдаться во избежание нарушения стабильности химического состава лекарственного препарата [26].

Итак, сформулируем принципы рационального выбора вагинального препарата с позиции лекарственной формы:

соответствие свойств лекарственной формы задачам терапии (трансвагинальная доставка ЛВ в кровоток или местная терапия);

согласование фармацевтических свойств основы лекарственной формы с быстрым и полным высвобождением активных компонентов;

сочетание антимикробных компонентов в фиксированной комбинации, обоснованное кратностью и курсовой длительностью этих активных компонентов;

соответствие лекарственной формы требованиям высокой приверженности терапии.

Клиническое наблюдение

Пациентка В., 32 года. Обратилась с жалобами на выделения из половых путей, дискомфорт, жжение, беспокоящие последние 2–3 дня. У гинеколога наблюдается нерегулярно, последнее посещение было около полутора лет назад, результат, со слов пациентки, без особенностей. Контрацепция барьерная, нерегулярная. В прошлом было 2 беременности, 2 родов. Гинекологический анамнез не отягощен.

Объективно: слизистая влагалища и шейки матки отечная, гиперемированная, незначительно кровоточит при контакте, заборе материала. Выделения: бели, умеренные. Результаты расширенной кольпоcкопии представлены на рисунке 2.

По данным расширенной кольпоскопии: зона трансформации 1 типа, кольпоскопическая картина — анормальная [27]. Подобная кольпоскопическая картина и результаты цитологического обследования требовали уточнения диагноза посредством гистологической оценки биоптата (после дообследования и ликвидации выраженного воспалительного процесса). Внимания заслуживал более плотный ацетобелый эпителий по передней губе предположительно II степени (см. рис. 2А), но отсутствие его возвышения над уровнем неизмененной слизистой, частичное прокрашивание при пробе с Люголем (см. рис. 2В) указывали на поражение более легкой степени.

Бактериоскопически: лейкоцитоз до 70–80 в поле зрения, флора палочковая.

Цитограмма: воспаление, LSIL (lowgrade squamous intraepitelial lesions — интраэпителиальные поражения низкой степени градации) [28].

В современных рекомендациях по скринингу CIN (cervical intraepithelial neoplasia — цервикальные интраэпителиальные поражения) и рака шейки матки дальнейшему обследованию подлежат женщины с ASCUS и более выраженными изменениями в мазках [28–31].

При проведении полимеразной цепной реакции специфического возбудителя, в т. ч. вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска, не выявлено [32].

Обсуждение

К наиболее частым причинам, заставляющим женщин обратиться к гинекологу, относятся патологический характер выделений из половых путей, дискомфорт в интимной зоне, жжение, зуд [33]. Подобного рода неспецифические жалобы характерны для вульвовагинальных инфекций, обусловленных как аэробной, так и анаэробной флорой, а также вирусами, грибами и ассоциациями указанных возбудителей. При этом этиотропная терапия подразумевает необходимость идентификации возбудителя, для чего требуются дополнительное время и дополнительные анализы. Пациентка уже на момент обращения нуждалась в облегчении симптоматики, т. к. именно субъективные ощущения существенно снижают качество жизни больной.

В структуре заболеваний репродуктивной системы женщины наиболее часто встречаются бактериальный вагиноз (распространенность 16–65%) [34], кандидозный вульвовагинит (17–40%) и неспецифический вагинит (23,7%) [35]. При таком разнообразии инфекций превентивное назначение препаратов, способных потенциально перекрыть широкий спектр вероятных возбудителей, в ряде случаев может быть стратегически верным и оправданным, противодействующим развитию возможных осложнений репродуктивного здоровья женщины. Эмпирическое назначение современных комбинированных препаратов широкого спектра действия для местного введения позволяет, кроме того, вынужденное ожидание результатов обследования превратить в начальный (а иногда и единственный) этап терапии без риска не достигнуть эффекта лечения.

К преимуществам топического применения ЛВ относятся: возможность обеспечить высокую концентрацию действующего вещества непосредственно в очаге воспаления, быстрое действие, меньшая вероятность развития устойчивых форм возбудителя, хорошая переносимость, отсутствие системных эффектов и, как результат, возможность использовать при экстрагенитальных заболеваниях и при беременности.

Препарат для лечения вагинальных инфекций должен отвечать следующим требованиям:

Обладать широким спектром действия в отношении возбудителей смешанных вагинальных инфекций: антибактериальным, противовоспалительным, противопротозойным и антимикотическим [36].

Содержать адекватную дозу действующих веществ и иметь кратность приема, достаточные для преодоления факторов резистентности бактерий [36].

Оказывать минимальное воздействие на собственные лактобактерии; с целью повышения эффективности терапии следует проводить восстановление нормоценоза влагалищного биотопа [36, 37].

Иметь лекарственную форму, комфортную для использования в целях повышения комплаентности.

В соответствии с международными и российскими рекомендациями стандартом лечения вагинальных инфекций считается метронидазол [37–39].

Таким образом, полностью удовлетворяющими критериям выбора идеального препарата являются топические комбинированные лекарственные средства, имеющие в своем составе метронидазол. А в случае выраженной клинической симптоматики (зуда, жжения, дискомфорта в области наружных половых органов) выбором врача должен стать препарат, имеющий в своем составе анестетик, который обеспечит быстрое купирование неприятных ощущений уже с первых минут после введения препарата в виде вагинальных свечей.

Не менее достойным препаратом широкого спектра действия для лечения вульвовагинальных инфекций является комбинация тинидазол + тиоконазол. Тинидазол также входит в международные и российские клинические рекомендации. Эффективность тиоконазола была подробно изучена и подтверждена в ряде крупных клинических исследований. Преимуществом использования такой комбинации является возможность применения краткосрочного 3-дневного курса лечения при сопоставимой эффективности его с 7-дневным режимом приема.

Это важное, а иногда необходимое достоинство используемого лекарственного средства как для пациентки, так и для врача в случаях: 1) санации влагалища для завершения диагностических процедур (цитологических, кольпоскопических, гистологических, если при первичном обращении у пациентки выявлен выраженный воспалительный процесс); 2) подготовки к хирургическим манипуляциям; 3) индивидуальных потребностей пациентки (желания лечиться непродолжительно, но эффективно) [40].

При этом, по данным S. Cagayan et al., показатели микробиологического и клинического выздоровления при лечении вагинитов комбинацией тинидазол + тиоконазол, зафиксированные на 2-м визите (через 8–10 дней после завершения лечения), сохраняются и к 3-му визиту (спустя 30–35 дней) [40].

Результатом использования комбинации тинидазол + тиоконазол в нашем случае стали полная ликвидация выраженной клинической симптоматики у пациентки (зуда, жжения, дискомфорта в области наружных половых органов), нормализация результатов бактериоскопического обследования в условиях комфортного использования препарата. В дальнейшем планировалось проведение контрольных цитологического и кольпоскопического обследований в динамике. Каково же было наше удивление, когда еще до получения результатов цитологии, при кольпоскопии была выявлена нормальная кольпоскопическая картина, зона трансформации 1 типа (рис. 3).

Представленный клинический пример согласуется с литературными данными. У 4–33% пациенток возможны ложноположительные результаты при выявлении предраковых состояний, а у 40–62% — ложноотрицательные результаты, процент которых может увеличиваться при проведении кольпоскопического обследования на фоне воспаления. Воспалительный процесс любого генеза существенно затрудняет трактовку кольпоскопических картин, может маскировать реальный предрак или, наоборот, имитировать его, что требует дополнительных практических навыков и тренинга кольпоскописта.

Именно поэтому Международная классификация кольпоскопических терминов кольпоскопическое обследование на фоне выраженного воспаления позволяет, и даже обязывает, признать неинформативным [27].

Данные литературы подтверждают и то, что цитологические изменения в эпителии шейки матки, сходные с LSIL, могут возникать вследствие метаплазии, воспаления, при репарации и атрофии. Таким образом, дифференциальная диагностика изменений шейки матки, обусловленных воспалением или цервикальной интраэпителиальной неоплазией, затруднительна.

Цитологический и гистологический методы обследования являются более достоверными, чем кольпоскопия. Проведение качественной противовоспалительной терапии, восстановление нормоценоза влагалища перед проведением диагностических мероприятий значительно повышают достоверность кольпоскопического, цитологического и гистологического методов обследований.

Заключение

Таким образом, можно обозначить основные области применения топических комбинированных препаратов широкого спектра действия в соответствии с клиническими рекомендациями. Во-первых, начальный этап лечения вагинальных инфекций различной этиологии, любых состояний, характеризующихся патологическими выделениями из влагалища, еще до получения результатов анализов. Во-вторых, санация влагалища перед инвазивными вмешательствами (установкой внутриматочных контрацептивов, проведением абортов, раздельного диагностического выскабливания, деструктивными методиками при заболеваниях шейки матки, оперативным родоразрешением). В-третьих, препараты могут быть использованы в комплексном лечении бактериального вагиноза, вульвовагинального кандидоза, трихомонадного вагинита, смешанных инфекций.

Сведения об авторах:

Духанин Александр Сергеевич — д.м.н., профессор, профессор кафедры молекулярной фармакологии, ORCID iD 0000-0003-2433-7727;

Семиошина Ольга Евгеньевна — к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, ORCID iD 0000-0003-2938-3212.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

Контактная информация: Семиошина Ольга Евгеньевна, e-mail: semiolya@mail.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 30.07.2019.

About the authors:

Aleksandr S. Dukhanin — MD, PhD, Professor, Professor of the Department of Molecular Pharmacology, ORCID iD 0000-0003-2433-7727;

Olga E. Semioshina — MD, PhD, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology, ORCID iD 0000-0003-2938-3212.

Pirogov Russian National Research Medical University. 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation.

Contact information: Olga E. Semioshina, e-mail: semiolya@mail.ru. Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 30.07.2019.

Только для зарегистрированных пользователей

Источник