Механизмы транспорта лекарственных веществ через плаценту

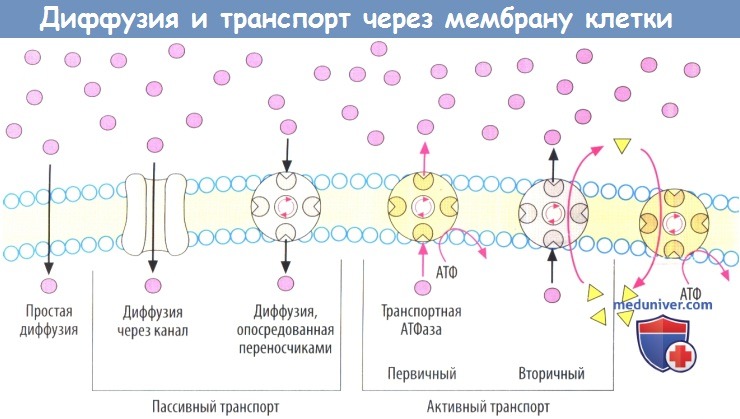

Способность проникать сквозь двойные липидные слои является условием для всасывания лекарственных средств, проникновения в клетки или в клеточные органеллы и прохождения через ГЭБ и плацентарный барьер. Благодаря амфифильной природе фосфолипиды образуют двойные слои, характеризующиеся гидрофильной поверхностью и гидрофобной внутренней частью. Вещества могут проникать через такую мембрану тремя разными способами.

а) Диффузия. В зависимости от степени липофильности вещества могут диффундировать непосредственно через двойной липидный слой по градиенту концентрации через мембрану (красные точки). В то же время мембрана практически непроницаема для высокогидрофильных веществ (норадреналина).

б) Пассивный транспорт. Во многих тканях есть транспортные системы для переноса через мембрану веществ, которые самостоятельно не могут через нее пройти. Проникая сквозь мембраны, вещества попадают внутрь клеток и в клеточные отделы, где имеется потребность в них. Эти транспортные системы расположены в мембранах и являются более или менее специфичными для определенной группы веществ.

Пассивный транспорт через мембрану не требует энергии. Каналы или белки-переносчики обеспечивают возможность гидрофильным веществам проникать через мембраны. Примерами являются потенциал- или лиганд-контролируемые ионные каналы (потенциалзависимые Na + -каналы, Са 2+ -каналы) и аквапорины.

Аквапорины — специальные транспортные белки, которые обеспечивают прохождение воды через гидрофобную клеточную мембрану во многих тканях организма.

в) Активный транспорт. Многие транспортные процессы в организме осуществляются с прямым или непрямым использованием энергии аденозинтрифосфата (АТФ). Энергия АТФ особенно необходима, когда транспорт веществ через клеточную мембрану осуществляется против градиента концентрации, т. е. с затратой энергии.

В первичном активном транспорте участвуют белки, которые самостоятельно расщепляют АТФ (АТФазы) и таким образом обеспечивают транспорт веществ. Примерами являются Na + /K + -АТФаза или H + /K + -АТФаза.

Некоторые белки первичного активного транспорта выступают в роли мишеней для лекарственных средств; так, гликозиды наперстянки ингибируют Na + /K + -АТФазы] Ингибиторы протонной помпы снижают продукцию кислоты в желудке за счет ингибирования действия H + /K + -АТФазы.

г) При вторичном активном транспорте необходимо функциональное взаимодействие котранспортера с первичным АТФ-зависимым транспортером, В таком случае источником энергии, необходимой для транспорта вещества, служит движение ионов по градиенту концентрации. Градиент Na + обычно служит донором энергии. За поддержание градиента данного иона отвечает, в свою очередь, Na + /К + -АТФаза.

Многие нейромедиаторы и анионные или катионные переносчики используют клеточные градиенты Na + в качестве источника энергии.

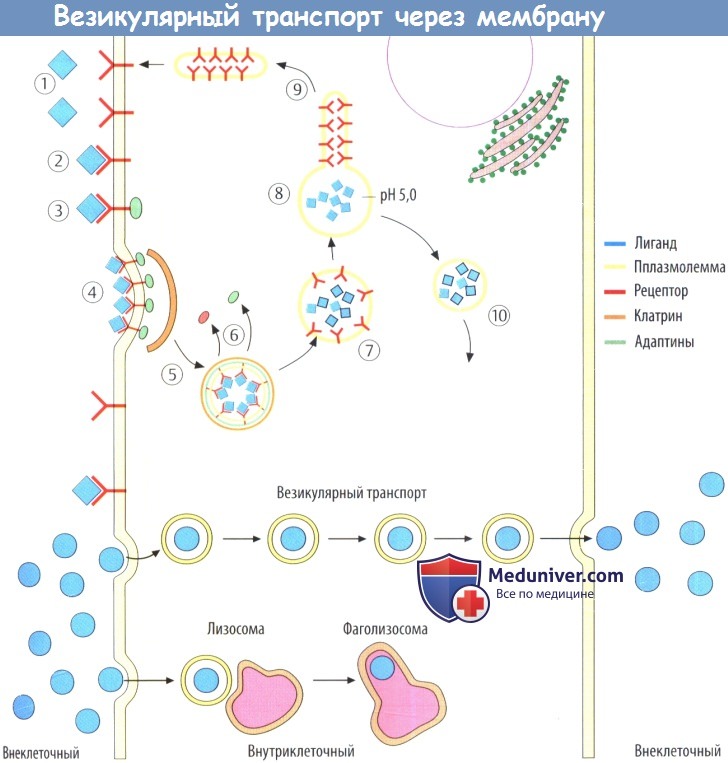

д) Трансцитоз (везикулярный транспорт). Вновь образованные везикулы захватывают растворенные во внеклеточной жидкости вещества и затем переносят их через цитоплазму. В некоторых случаях везикулы (фагосомы) сливаются с лизосомами дообразования фаголизосом, а переносимые вещества метаболизируются.

е) Эндоцитоз, опосредованный рецепторами. Лекарственное средство связывается в первую очередь с рецепторами на поверхности мембраны, а цитозольные участки рецепторов взаимодействуют со специальными белками (адаптины). Комплексы лекарственного вещества с рецептором мигрируют вдоль мембраны и соединяются с другими комплексами на основе клатринзависимого процесс. Область поврежденной мембраны инвагинирует и в конце концов отслаивается до образования обособленной везикулы.

Везикула охватывает клатрин и адаптин, что приводит к образованию ранней эндосомы. Внутри нее повышается концентрация протонов, вызывая диссоциацию комплекса «лекарственное средство-рецептор». Далее участки несущей рецептор мембраны отделяются от эндосомы. Они возвращаются обратно в плазмолемму в то время как эндосома направляется в органеллы мишени.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Фармакокинетика лекарственных препаратов в системе мать — плацента — плод

Лекарственные вещества поступают к плоду из крови матери, проходя через плаценту. Количество поступившего вещества зависит от концентрации препарата в крови матери и состояния плаценты. Изменение онкотического давления, общего объема и распределения воды в организме беременной женщины, гемодинамические особенности могут влиять на распределение лекарственных веществ, в частности, в последнем триместре беременности, когда снижается концентрация альбумина. Изменения функции почек беременной нарушают выведение лекарственных средств. В поздние сроки беременности на выведение препаратов почками существенно влияет положение тела. Беременность способствует изменению метаболизма лекарственных веществ. Прогестерон и прегнандиол в последнем триместре беременности блокируют глюкуронилтрансферазу, ослабляя процесс конъюгации лекарственных средств. Снижено и их окисление. Сульфатизация же, наоборот, повышена. Изменения метаболизма лекарственных веществ у беременных женщин связаны и с гемодинамикой в печени. В последнем триместре беременности объем циркулирующей крови и сердечный выброс увеличиваются, в то время как печеночный кровоток почти не меняется.

При токсикозе беременных в результате задержки жидкости во внеклеточном пространстве меняется распределение лекарственных средств. Снижение клубочковой фильтрации, нарушение метаболизма в печени меняет их фармакокинетику, удлиняя период полувыведения препаратов.

Проникновение лекарственных средств через плаценту зависит от физико-химической характеристики препаратов, морфофункционального состояния плаценты, плацентарного кровотока. Низкомолекулярные вещества легко проходят через плаценту. Проникновение веществ большей молекулярной массы определяется их жирорастворимостью, степенью ионизации, конфигурацией молекул, белковосвязывающей способностью. Переход веществ через плаценту осуществляется путем диффузии, активного транспорта и пиноцитоза. Непроходимость плаценты для чужеродных веществ всегда относительна; при повышении концентрации, по-видимому, любые вещества могут частично проникать к плоду. Проницаемость плаценты в результате ее истончения, увеличения количества ворсин и площади обмена возрастает до 32-35-й недели беременности. По мере увеличения возраста плода падает содержание воды в его организме в основном за счет уменьшения объема внеклеточной жидкости. В результате увеличивается объем распределения препаратов, растворимых в воде. Количество жира у плода влияет на распределение жирорастворимых лекарственных средств (таких как диазепам). Отложение жира происходит в основном в последнем триместре беременности.

Особенности кровообращения у плода увеличивают опасность повреждения его лекарственными веществами. После прохождения через плаценту лекарственные средства попадают в пупочную вену. Большая часть крови из пупочной вены (60-80%) поступает в печень через воротную вену, однако 20-40% пуповинного кровотока через шунт попадает в нижнюю полую вену. Поэтому часть лекарственных веществ, прошедших через плаценту, достигает сердце и мозг, минуя печень. При гипоксии кровоток к мозгу может усиливаться. Состав крови плода также имеет значение для распределения лекарственных средств. Так, кровь плода может связать больше трихлорэтилена, чем материнская, в результате наличия большого числа фетальных эритроцитов.

Процесс метаболизма лекарственных веществ может рассматриваться как защитный механизм, с помощью которого предотвращается их аккумуляция и интоксикация. Если образующиеся метаболиты токсичны, то они сами по себе оказывают повреждающее действие на развивающийся организм. Метаболизм лекарственных веществ у плода протекает медленнее, чем у взрослых, вследствие низкого уровня отдельных ферментов или их отсутствия.

Активность окислительных ферментов в гепатоцитах обнаруживают у плода уже в конце первого триместра, хотя она и составляет 20-80% таковой у взрослых. При этом окислительная способность ферментов в отношении лекарственных веществ ниже таковой в отношении эндогенных веществ (гормоны, жирные кислоты и т.д.). Печень является центром метаболизма лекарственных средств у взрослого человека, а у плода важную роль в их биотрансформации играют надпочечники. Концентрация цитохрома Р450 в надпочечниках плода выше, чем в печени. Все же разные изоферменты цитохрома Р450 созревают неодновременно, что является причиной неодинаковой окислительной способности в отношении различных препаратов, относящихся даже к одной группе. Например, теофиллин подвергается биотрансформации раньше и быстрее, чем кофеин. Обнаружена уникальная способность тканей печени плода человека метилировать теофиллин, превращая его в кофеин. Окислительная способность плаценты также низкая и она меняется в зависимости от срока беременности.

Активность дегидрогеназ (алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназа) низкая и постепенно снижается в процессе беременности. Недостаточность глюкуронилтрансферазы частично компенсируется более ранним появлением сульфатазной активности, поэтому инактивация лекарственных веществ частично происходит путем связывания с серной кислотой. Необходимо учитывать возможность ускорения созревания ферментов плода под влиянием некоторых фармакологических агентов.

Главным выделительным органом для большинства продуктов обмена плода, а следовательно, и лекарственных веществ, является плацента. Важным фактором, определяющим транспорт их через плаценту, является растворимость в жирах. Второй по значению выделительный орган плода — почки. К концу беременности скорость образования мочи составляет 15-20 мл/ч. Моча содержит в 2-5 раз больше мочевины, креатинина и мочевой кислоты, чем амниотическая жидкость. Экскреция лекарственных веществ почками плода связана с созреванием и формированием в них процессов активного канальцевого транспорта.

Лекарственные вещества, попадающие в амниотическую жидкость (табл. 8.1), могут быть проглочены плодом и реабсорбированы в кишечнике. При этом количество проглоченного плодом лекарственного вещества зависит от объема поглощаемой амниотической жидкости, который составляет в конце беременности 5-70 мл/ч. Некоторые препараты поэтому могут повторно циркулировать в организме плода, что удлиняет время воздействия на него и повышает риск токсического действия.

Источник

Механизмы транспорта лекарственных веществ через плаценту

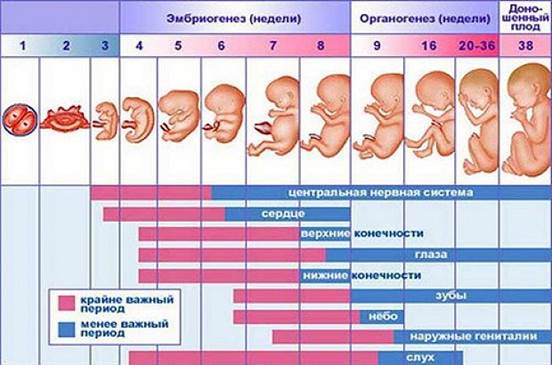

Врожденные аномалии у детей имеют широкий этиологический спектр. В настоящее время актуальность проблемы высока как на всем земном шаре, так и в России. Статистически частота врожденных пороков развития в России составляет 5-6 случаев на 1000 детей, тогда как в странах Европы 3-4 случая на 1000 родов. В настоящее время медицина не до конца выяснила причины врожденных аномалий у детей. Известно, что 10% врожденных пороков вызваны хромосомными и генетическими изменениями, 1% пороков вызваны действием лекарственных препаратов, в остальных 89% случаев изменения повлекли иные факторы. Путем рандомизированного исследования в странах мира лекарственные препараты во время беременности принимали более 80% опрошенных по данным Всемирной организации здравоохранения[2, 5]. Лекарства, которые выписывают доктора беременным, необходимы для нормального протекания беременности и развития здорового ребенка. Однако, есть определенный процент женщин, которые прибегают к самолечению, не выполняя указания врача. Во время беременности выделяют 3 триместра, в каждом из которых бесконтрольный и неправильный прием лекарственных средств может привести к врожденным порокам развития. Анализируя периоды беременности можно отметить, что отклонения от нормы будущего ребенка связаны с приемом лекарственных препаратов. Так, в первый триместр беременности, с 1-ой по 12-13-ю гинекологическую неделю, зародыш претерпевает ряд изменений, среди которых образование наружных половых органов, появляется точечно окостенение в хрящевом скелете, а также начинают функционировать мышцы, происходит окончание формирования плаценты[3]. (Рис.1) Во время 1-2 недели беременности, которые являются критическим периодом, эмбрион чувствителен к действию лекарств и при неправильном их приеме может произойти внутриутробная смерть зародыша. Второй триместр беременности длительностью с 14-ой по 26-ю гинекологическую неделю отличается относительным спокойствием, для этого периода характерно совершенствование органов и систем органов, которые начали закладываться в первом триместре. Третий триместр продолжается с 27-ой недели до родов. На данном этапе происходит формирование плода в плаценте. Происходит совершенствование нервной системы, почек, печени, органов чувств. Развиваются дыхательный, глотательный рефлексы. Плод набирает массу и активно растет в длину [3]. (Рис.1)

Рис.1 Внутриутробное развитие

Различают 3 вида патологических вариантов воздействия лекарственных средств на развитие плода: эмбриотоксический, тератогенный,фетотоксический. Эмбриотоксическое действие лекарственных препаратов, возникающее в первые 2-3 недели беременности, отмечается в негативном влиянии на зиготу и бластоцисту. Как следствие, может возникнуть гибель плода или морфофункциональные нарушения клеточных систем. Среди препаратов, которые вызывающие эмбриотоксическое действие выделяют противоопухолевые средства, противосудорожные препараты, никотин, эстрогены, гестогены, минералокортикоиды, антибиотики, сульфаниламиды, мочегонные препараты. (Табл. 1) Тератогенные эффекты, возникающие с 3 недели эмбриогенеза, вызывают нарушения биохимического, морфологического и функционального характера. Действие зависит от химической структуры, способности проникать через плаценту, дозировки препарата и скорость выведение лекарства из организма матери. По опасности препараты с тератогенными эффектами делятся на 3 группы: препараты, высоко опасные для плода, их употребление категорически запрещается даже за 6 месяцев до беременности, лекарства с определенной тератогенной опасностью, препараты, вызывающие отклонения при наличии определенных условий, например, высокий возраст беременной женщины, дозы применяемых лекарств [6]. Препараты с тератогенными эффектами являются наиболее опасными, так как они действуют на плод во время гистогенеза и органогенеза. Таким образом нарушение дифференцировки тканей может привести к порокам опорно-двигательной системы, а также внутренних органов. К таким средствам относятся: противоэпилептические средства, препараты половых гормонов, антибиотики, антикоагулянты, анальгетики, антидепрессанты, противомалярийные и противоопухолевые средства. Также известно, что прием ретиноидов, которые оказывают тератогенный эффект, вызывал врожденные аномалии развития, даже если курс лечения был завершен до начала беременности. (Табл. 1) [2,7]. Фетотоксическое действие наблюдается с 14-ой по 38-ую неделю беременности. Вызывают дисфункцию жизненно-важных систем органов. Примеры препаратов: аминогликозидные антибиотики, бета-адреномиметики и т.д. ( Табл. 1) [2,7] Лекарственные препараты проникают в организм плода через систему «мать-плацента-плод». Безусловно, самым важным органом во время беременности является плацента. Она служит своеобразным барьером между организмом матери и плода. Изначально толщина плаценты достигает 25мкм, но ближе к завершению беременности плацента становится заметно тоньше, ее толщина достигает 2 мкм. Этот факт способствует более легкому проникновению лекарств через плацентарный барьер в кровь плода. Также на ослабление плацентарного барьера влияют различные заболевания, например, сахарный диабет. Способность к проникновению различных веществ через плаценту обусловлена различными факторами, среди которых морфофункциональное состояние плаценты, плацентарный кровоток, физико-химическая характеристика лекарственных веществ и т.д. Известно, что большей проницаемостью через плаценту обладают низкомолекулярные вещества. Проникновение различных веществ через плаценту возможно различными путями, среди которых пиноцитоз, диффузия, активный транспорт. После проникновения лекарственного препарата происходит его дальнейшее попадание в пупочную вену, поэтому препарат достигает главных органов, например, сердце и мозг, минуя печень. Также важной проблемой является то, что некоторые препараты могут несколько раз циркулировать по организму плода, вызывая у него больший риск возникновения аномалий и пороков [8].

Таблица 1. Влияние лекарственных препаратов на развитие плода в первом, втором и третьем триместре беременности [4,5,9].

Источник