- — 3 — Механизмы проникновения лекарственных веществ через биомембраны

- Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны путем пиноцитоза

- Библиотека

- Основные механизмы всасывания

- Всасывание в различных отделах желудочно-кишечного тракта

- Основные функции энтероцитов

- Основные механизмы всасывания соединений в кишечнике

— 3 — Механизмы проникновения лекарственных веществ через биомембраны

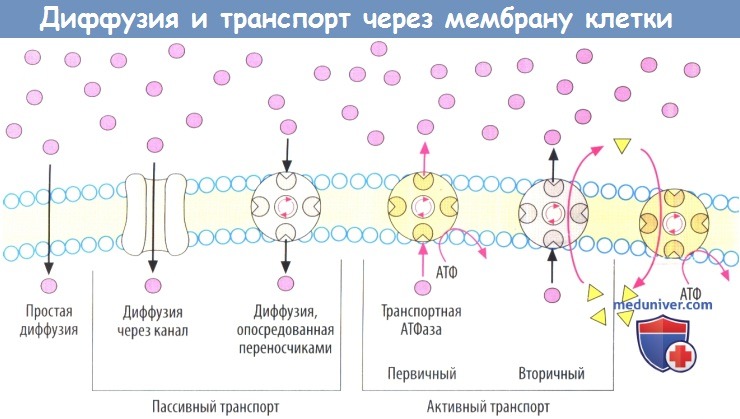

Молекулы лекарственных веществ через биологические мембраны могут проникать различными способами:

Пассивная диффузия — транспорт через биологические мембраны, вызванный движением частиц, например под влиянием тепла и разности концентраций транспортируемого вещества по обе стороны мембраны. С участием пассивной диффузии транспортируются, например, лекарственные вещества, являющиеся слабыми органическими кислотами (кислота ацетилсалициловая, кислота бензойная) и слабыми органическими основаниями (амидопирин, аминазин).

Облегченная диффузия – это транспорт лекарственных веществ осуществляется с участием молекул специфических переносчиков. Как и при пассивной диффузии, перенос веществ происходит по концентрационному градиенту, но скорость выше, чем при простой диффузии. Транспорту путем облегченной диффузии подвергаются клеточные метаболиты, поступающие из плазмы крови (глюкоза и другие моносахариды, аминокислоты, витамины и др.).

Обменная диффузия — молекулы переносной системы транспортируют молекулы лекарственных веществ на противоположную сторону мембраны, а сами образуют комплекс с другой молекулой подобной структуры и переносят ее на внешнюю сторону мембраны, т.е. в межклеточное пространство.

Активный транспорт — это перенос молекул лекарственных веществ через биомембраны против градиентов их концентраций, сопряженный с затратой энергии (транспорт в фолликулы щитовидной железы из плазмы крови).

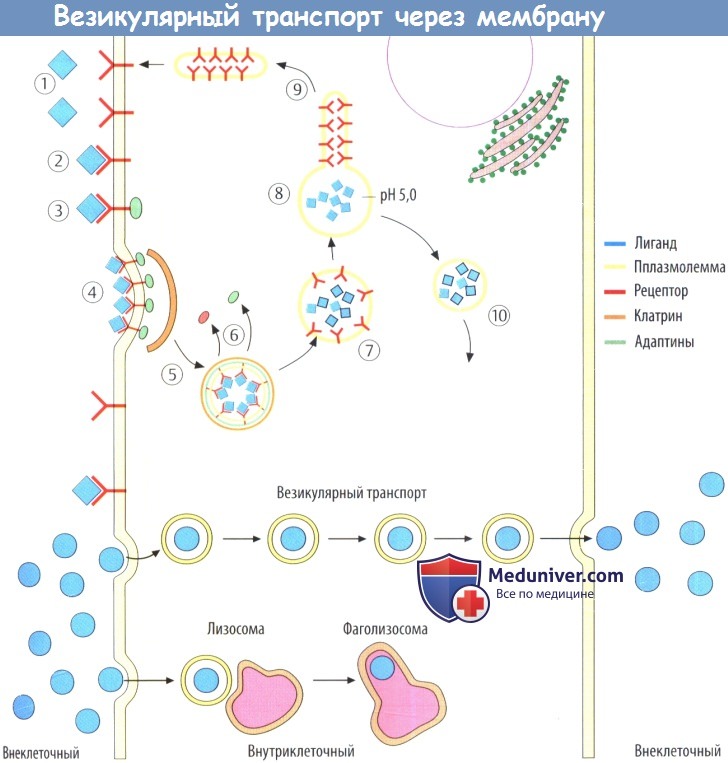

Пиноцитоз — это адсорбция, осуществляемая путем выпячивания (инвагинации) поверхности биомембраны с последующим образованием везикулы вокруг транспортируемого вещества, как при фагоцитозе (захват макромолекул — белки и нуклеиновые кислоты с диаметром частиц не более 750 нм), жирные кислоты и жирорастворимые витамины.

Липосомы — лекарственная форма, представляющая собой фосфолипидные пузырьки с включенными в их полость лекарственными и биологически активными веществами.

Распределение лекарственных веществ в организме.

Большинство лекарственных веществ в организме животных распределяется неравномерно. Лекарственные вещества достигают концентрации, обеспечивающей эффективные изменения за разное время в различных органах и тканях. Это объясняется наличием гистогематических барьеров (стенка капилляров, клеточные мембраны, гематоэнцефалический и плацентарный барьеры и др.), функциональным состоянием и кровоснабжением органа, сродством молекул лекарственных веществ с биохимическими структурами органов и тканей.

При отдельных патологических состояниях ослабляются существующие в норме барьеры и возникают патологические барьеры за счет разрастания соединительной ткани вокруг очагов воспаления.

Важным фактором в распределении лекарственных веществ является образование комплексов белок — молекула лекарственных веществ. Они образуются в крови, межклеточных пространствах, в цитоплазме, иногда в ядре (сульфаниламиды, антибиотики и др.).

Связывание лекарственных веществ с белками уменьшает терапевтический эффект, замедляет выведение их из организма, а также участие в процессах биотрансформации, так как в этих процессах могут принимать участие только свободные молекулы.

Некоторые лекарственные вещества в больших количествах аккумулируются в тканях и органах. Например, мышьяк депонируется в волосяном покрове, йод — в щитовидной железе, хром — в эритроцитах. Наркотические вещества обладают липотропным действием, и поэтому депонируются в местах сосредоточения липидов. Кумуляция лекарственных веществ используется в терапевтической и диагностической практике.

Следует учитывать, что накопление лекарственных веществ в определенных органах и тканях может оказывать специфическое действие только при наличии в данной ткани внутриклеточных рецепторов, с которыми и может взаимодействовать лекарство или биологически активное вещество.

Источник

Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны путем пиноцитоза

Способность проникать сквозь двойные липидные слои является условием для всасывания лекарственных средств, проникновения в клетки или в клеточные органеллы и прохождения через ГЭБ и плацентарный барьер. Благодаря амфифильной природе фосфолипиды образуют двойные слои, характеризующиеся гидрофильной поверхностью и гидрофобной внутренней частью. Вещества могут проникать через такую мембрану тремя разными способами.

а) Диффузия. В зависимости от степени липофильности вещества могут диффундировать непосредственно через двойной липидный слой по градиенту концентрации через мембрану (красные точки). В то же время мембрана практически непроницаема для высокогидрофильных веществ (норадреналина).

б) Пассивный транспорт. Во многих тканях есть транспортные системы для переноса через мембрану веществ, которые самостоятельно не могут через нее пройти. Проникая сквозь мембраны, вещества попадают внутрь клеток и в клеточные отделы, где имеется потребность в них. Эти транспортные системы расположены в мембранах и являются более или менее специфичными для определенной группы веществ.

Пассивный транспорт через мембрану не требует энергии. Каналы или белки-переносчики обеспечивают возможность гидрофильным веществам проникать через мембраны. Примерами являются потенциал- или лиганд-контролируемые ионные каналы (потенциалзависимые Na + -каналы, Са 2+ -каналы) и аквапорины.

Аквапорины — специальные транспортные белки, которые обеспечивают прохождение воды через гидрофобную клеточную мембрану во многих тканях организма.

в) Активный транспорт. Многие транспортные процессы в организме осуществляются с прямым или непрямым использованием энергии аденозинтрифосфата (АТФ). Энергия АТФ особенно необходима, когда транспорт веществ через клеточную мембрану осуществляется против градиента концентрации, т. е. с затратой энергии.

В первичном активном транспорте участвуют белки, которые самостоятельно расщепляют АТФ (АТФазы) и таким образом обеспечивают транспорт веществ. Примерами являются Na + /K + -АТФаза или H + /K + -АТФаза.

Некоторые белки первичного активного транспорта выступают в роли мишеней для лекарственных средств; так, гликозиды наперстянки ингибируют Na + /K + -АТФазы] Ингибиторы протонной помпы снижают продукцию кислоты в желудке за счет ингибирования действия H + /K + -АТФазы.

г) При вторичном активном транспорте необходимо функциональное взаимодействие котранспортера с первичным АТФ-зависимым транспортером, В таком случае источником энергии, необходимой для транспорта вещества, служит движение ионов по градиенту концентрации. Градиент Na + обычно служит донором энергии. За поддержание градиента данного иона отвечает, в свою очередь, Na + /К + -АТФаза.

Многие нейромедиаторы и анионные или катионные переносчики используют клеточные градиенты Na + в качестве источника энергии.

д) Трансцитоз (везикулярный транспорт). Вновь образованные везикулы захватывают растворенные во внеклеточной жидкости вещества и затем переносят их через цитоплазму. В некоторых случаях везикулы (фагосомы) сливаются с лизосомами дообразования фаголизосом, а переносимые вещества метаболизируются.

е) Эндоцитоз, опосредованный рецепторами. Лекарственное средство связывается в первую очередь с рецепторами на поверхности мембраны, а цитозольные участки рецепторов взаимодействуют со специальными белками (адаптины). Комплексы лекарственного вещества с рецептором мигрируют вдоль мембраны и соединяются с другими комплексами на основе клатринзависимого процесс. Область поврежденной мембраны инвагинирует и в конце концов отслаивается до образования обособленной везикулы.

Везикула охватывает клатрин и адаптин, что приводит к образованию ранней эндосомы. Внутри нее повышается концентрация протонов, вызывая диссоциацию комплекса «лекарственное средство-рецептор». Далее участки несущей рецептор мембраны отделяются от эндосомы. Они возвращаются обратно в плазмолемму в то время как эндосома направляется в органеллы мишени.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Библиотека

С.Т. Метельский доктор биологических наук, главный научный сотрудник ГУ НИИ Общей патологии и патофизиологии РАМН; контактная информация для переписки — S.T.Metelsky@gmail.com ; Москва, 125315, Балтийская 8.

Цель лекции. Рассмотреть физиологические механизмы всасывания в желудочнокишечном тракте (ЖКТ).

Основные положения. В литературе данные вопросы освещаются с трех сторон: 1) топография всасывания веществ в различных отделах ЖКТ – желудок, двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная и толстая кишка; 2) основные функции энтероцитов; 3) основные механизмы всасывания в кишечнике. Рассмотрено 7 основных механизмов всасывания веществ в кишечнике.

Заключение. Из всего ЖКТ тощая и подвздошная кишка характеризуются самым широким спектром всасывания различных соединений. Понимание физиологических механизмов всасывания в тонкой кишке имеет большое значение в практической гастроэнтерологии.

Ключевые слова:

Всасывание, ионы, натрий, нутриенты, желудочнокишечный тракт, простая диффузия, облегченная диффузия, осмос, фильтрация, околоклеточный транспорт, активный транспорт, сопряженный транспорт, вторично-энергизованный транспорт, эндоцитоз, трансцитоз, Р-гликопротеин.

Основные механизмы всасывания

Основные механизмы всасывания

Всасывание в различных отделах желудочно-кишечного тракта

В желудке всасывается 20% потребленного алкоголя, а также короткоцепочечные жирные кислоты. В двенадцатиперстной кишке – витамины A и B1, железо, кальций, глицерин, жирные кислоты, моноглицериды, аминокислоты, моно- и дисахариды. В тощей кишке – глюкоза, галактоза, аминокислоты и дипептиды, глицерин и жирные кислоты, моно- и диглицериды, медь, цинк, калий, кальций, магний, фосфор, йод, железо, жирорастворимые витамины D, E и K, значительная часть комплекса витаминов В, витамин С и остатки алкоголя. В подвздошной кишке – дисахариды, натрий, калий, хлорид, кальций, магний, фосфор, йод, витамины C, D, E, K, B1, B2, B6, B12 и большая часть воды. В толстой кишке – натрий, калий, вода, газы, некоторые жирные кислоты, образовавшиеся при метаболизме растительных волокон и непереваренного крахмала, витамины, синтезированные бактериями, – биотин (витамин Н) и витамин К.

Основные функции энтероцитов

Основные механизмы всасывания соединений в кишечнике

На рис. 2 представлены основные механизмы всасывания веществ. Рассмотрим указанные механизмы более подробно.

Пресистемный метаболизм, или метаболизм (эффект) первого прохождения кишечной стенки. Явление, при котором концентрация вещества перед попаданием в кровеносное русло резко снижается. При этом если введенное вещество является субстратом P-гликопротеина (см. ниже), его молекулы могут неоднократно поступать в энтероциты и выводиться из него, в результате чего вероятность метаболизма данного соединения в энтероцитах возрастает.

P-гликопротеин в большом количестве экспрессирован в нормальных клетках, выстилающих кишечник, проксимальные канальцы почек, капилляры гематоэнцефалического барьера, и в клетках печени. Транспортеры типа P-гликопротеина являются членами надсемейства самого большого и наиболее древнего семейства транспортеров, представленного в организмах от прокариотов до человека. Это трансмембранные белки, функцией которых является транспорт широкого спектра

|  |

веществ через вне- и внутриклеточные мембраны, включая продукты метаболизма, липиды и лекарственные вещества. Такие белки классифицируются как АТФ-связывающие кассетные транспортеры (АВС-транспортеры) на основании их последовательности и устройства АТФ-связывающего домена. АВС-транспортеры влияют на невосприимчивость к лекарственным средствам опухолей, кистозного фиброза, устойчивость бактерий ко многим лекарственным препаратам и некоторые другие явления.

Пассивный перенос веществ через эпителиальный пласт. Пассивный транспорт веществ через монослой энтероцитов протекает без затрат свободной энергии и может осуществляться или трансклеточным, или околоклеточным путем. К этому виду транспорта относятся простая диффузия (рис. 3), осмос (рис. 4) и фильтрация (рис. 5). Движущей силой диффузии молекул растворенного вещества является его концентрационный градиент.

Зависимость скорости диффузии вещества от его концентрации линейна.Диффузия – это наименее специфичный и самый, по-видимому, медленный процесс транспорта. При осмосе, представляющем собой разновидность диффузионного переноса, происходит перемещение в соответствии с концентрационным градиентом свободных (не связанных с веществом) молекул растворителя (воды).

|  |

Процесс фильтрации заключается в переносе раствора через пористую К пассивному переносу веществ через мембраны относится также облегченная диффузия – перенос веществ с помощью транспортеров, т. е. специальных каналов или пор (рис. 6). Облеченная диффузия обладает специфичностью к субстрату. Зависимость скорости процесса при достаточно высоких концентрациях переносимого вещества выходит на насыщение, поскольку перенос очередной молекулы тормозится ожиданием, когда транспортер освободится от переноса предыдущей.

Околоклеточный транспорт – это транспорт соединений между клетками через область плотных контактов (рис. 7), он не требует затрат энергии. Структура и проницаемость плотных контактов тонкой кишки в настоящее время активно исследуются и дискутируются. Например, известно, что за селективность плотных контактов для натрия отвечает клаудин-2.

Другая возможность состоит в том, что межклеточный перенос осуществляется благодаря некоторым дефектам в эпителиальном пласте. Такое движение может происходить по межклеточным областям в тех местах, где происходит слущивание отдельных клеток.

Эндоцитоз, экзоцитоз, рецепторопосредованный транспорт (рис. 8) и трансцитоз. Эндоцитоз – это везикулярный захват жидкости, макромолекул или небольших частиц в клетку. Существуют три механизма эндоцитоза: пиноцитоз (от греческих слов «пить» и «клетка»), фагоцитоз (от греческих слов «поедать» и «клетка») и рецепторопосредованный эндоцитоз или клатрин-зависимый эндоцитоз. Нарушения указанного механизма приводят к развитию определенных заболеваний. Многие кишечные токсины, в частности холерный, попадают в энтероциты именно по этому механизму.

При пиноцитозе гибкая плазматическая мембрана образует впячивание (инвагинация) в виде ямки. Такая ямка заполняется жидкостью из внешней среды. Затем она отшнуровывается от мембраны и в виде везикулы продвигается в цитоплазму, где ее мембранные стенки перевариваются, а содержимое высвобождается. Благодаря такому процессу клетки могут поглощать как крупные молекулы, так и различные ионы, не способные проникнуть через мембрану самостоятельно. Пиноцитоз часто наблюдается в клетках, функция которых связана со всасыванием. Это чрезвычайно интенсивный процесс: в некоторых клетках 100% плазматической мембраны поглощается и восстанавливается всего за час.

При фагоцитозе (явление открыто русским ученым И.И. Мечниковым в 1882 г.) выросты цитоплазмы захватывают капельки жидкости, содержащие какие-либо плотные (живые или неживые) частицы (до 0,5 мкм), и втягивают их в толщу цитоплазмы, где гидролизующие ферменты переваривают поглощенный материал, разрушая его до таких фрагментов, которые могут быть усвоены клеткой. Фагоцитоз осуществляется с помощью клатрин-независимого актин-зависимого механизма; это – основной механизм защиты организма хозяина от микроорганизмов. Фагоцитоз поврежденных или постаревших клеток необходим для обновления тканей и заживления ран.

При рецепторопосредованном эндоцитозе (см. рис. 8) для переноса молекул используются специфические поверхностные рецепторы. Этот механизм обладает следующими свойствами – специфичность, способность к концентрированию лиганда на поверхности клетки, рефрактерность. Если специфический рецептор после связывания лиганда и его поглощения не возвращается на мембрану, клетка становится рефрактерной к данному лиганду.

Трансцитоз – это механизм, посредством которого молекулы, пришедшие в клетку извне, могут доставляться к различным компартментам внутри клетки или даже перемещаться от одного слоя клеток к другому. Одним из хорошо изученных примеров трансцитоза является проникновение некоторых материнских иммуноглобулинов через клетки кишечного эпителия новорожденного. Материнские антитела с молоком попадают в организм ребенка. Антитела, связанные с соответствующими рецепторами, сортируются в ранние эндосомы клеток пищеварительного тракта, затем с помощью других пузырьков проходят сквозь эпителиальную клетку и сливаются с плазматической мембраной на базолатеральной поверхности. Здесь лиганды освобождаются от рецепторов. Затем иммуноглобулины собираются в лимфатические сосуды и попадают в кровоток новорожденного.

Рассмотрение механизмов всасывания с точки зрения отдельных групп веществ и соединений будут представлены в одном из следующих номеров журнала.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-04-01698

Список литературы:

1. Метельский С.Т. Транспортные процессы и мембранное пищеварение в слизистой оболочке тонкой кишки. Электрофизиологическая модель. – М.: Анахарсис, 2007. – 272 с.

2. Общий курс физиологии человека и животных. – Кн. 2. Физиология висцеральных систем / Под ред. А.Д. Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 356–404.

3. Membrane digestion. New facts and concepts / Ed. A.M. Ugolev. – M.: MIR Publishers, 1989. – 288 p.

4. Tansey T., Christie D.A., Tansey E.M. Intestinal absorption. – London: Wellcome Trust, 2000. – 81 p

статья взята с сайта Русского журнала Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии

Источник

Основные механизмы всасывания

Основные механизмы всасывания